文章目录

- 一、Selector

-

- [1.1 什么是 Selector?](#1.1 什么是 Selector?)

- [1.2 为什么需要Selector?](#1.2 为什么需要Selector?)

- [1.3 Selector工作流程](#1.3 Selector工作流程)

- [1.4 SelectionKey](#1.4 SelectionKey)

- [1.5 四种事件类型](#1.5 四种事件类型)

- [1.6 Selector常用方法详解](#1.6 Selector常用方法详解)

- [1.7 服务器示例代码](#1.7 服务器示例代码)

- [1.8 Selector内部工作原理分析](#1.8 Selector内部工作原理分析)

- [1.9 Selector实践经验与最佳实践](#1.9 Selector实践经验与最佳实践)

-

- [1.9.1 性能优化建议](#1.9.1 性能优化建议)

- [1.9.2 常见问题与解决方案](#1.9.2 常见问题与解决方案)

- [1.10 Selector优缺点总结](#1.10 Selector优缺点总结)

一、Selector

它是实现 I/O 多路复用(I/O Multiplexing) 的关键机制。通过 Selector,一个线程可以监听多个通道(Channel)的事件,如连接、读、写等,从而高效地管理大量并发连接。

1.1 什么是 Selector?

Selector 是一个可以监控多个通道(Channel) 状态的组件,它能检测到注册在其上的通道是否处于可读、可写等状态,从而实现单线程管理多个通道的高效 IO 操作。

1.2 为什么需要Selector?

在传统的 BIO 模型中,一个连接需要一个线程处理,当连接数增加时,线程数量会急剧增加,导致大量的线程上下文切换开销。Selector 解决了这个问题:

NIO+Selector模型 BIO模型 Selector 单线程 连接1: 非阻塞 连接2: 非阻塞 连接3: 非阻塞 连接1: 阻塞等待 线程1 连接2: 阻塞等待 线程2 连接3: 阻塞等待 线程3

通过 Selector,一个线程可以处理成百上千个通道,大大减少了线程数量和线程切换的开销。

❌ 传统 BIO 的痛点

- 每个连接需要一个独立线程。

- 1000 个客户端 → 1000 个线程 → 线程上下文切换开销巨大。

- 资源浪费严重,系统难以扩展。

✅ Selector 的价值

- 单线程管理多个 Channel

- 事件驱动模型:只处理"就绪"的 I/O 操作

- 高并发、低资源消耗

1.3 Selector工作流程

Selector 的工作流程可以概括为以下几步:

- 创建 Selector 实例

- 将通道注册到 Selector 上,并指定感兴趣的事件

- 调用 Selector 的 select () 方法,阻塞等待通道就绪

- 遍历就绪的通道,处理相应的事件

- 重复步骤 3-4

应用线程 Selector 通道1 通道2 创建Selector 打开并配置为非阻塞 注册通道1及感兴趣事件 打开并配置为非阻塞 注册通道2及感兴趣事件 调用select()方法(阻塞) 触发可读事件 返回就绪通道集合 处理可读事件 loop [事件处理循环] 应用线程 Selector 通道1 通道2

isAcceptable isReadable isWritable Yes No 创建Selector并注册Channel 调用select()方法 阻塞等待IO事件就绪 获取就绪的SelectionKey集合 遍历迭代器Iterator 检查Key的有效性与事件类型 处理新连接Accept

注册到Selector 处理读Read 处理写Write 从集合中移除当前Key 迭代下一个Key?

1.4 SelectionKey

当通道注册到 Selector 时,会返回一个 SelectionKey 对象,它包含以下重要信息:

- 通道(Channel)与选择器(Selector)的关联

- 感兴趣的事件集合

- 通道的就绪状态

- 附加的对象(可以是任意对象)

核心内容

| 概念 | 说明 |

|---|---|

| Selector | 选择器,监听多个 Channel 的 I/O 事件 |

| SelectableChannel | 可注册到 Selector 的通道(如 SocketChannel、ServerSocketChannel) |

| SelectionKey | 表示一个 Channel 与 Selector 的注册关系,包含事件类型和附加对象 |

| Interest Ops | 感兴趣的事件(OP_ACCEPT、OP_READ、OP_WRITE、OP_CONNECT) |

| Ready Ops | 当前就绪的事件 |

1.5 四种事件类型

Selector 可以监控的四种事件类型定义在 SelectionKey 中:

- OP_READ (1 << 0):通道可读事件

- OP_WRITE (1 << 2):通道可写事件

- OP_CONNECT (1 << 3):通道连接完成事件

- OP_ACCEPT (1 << 4):通道接受连接事件

可以通过位或操作组合多个感兴趣的事件:

java

// 对读和写事件都感兴趣

int interestSet = SelectionKey.OP_READ | SelectionKey.OP_WRITE;1.6 Selector常用方法详解

| 方法 | 功能描述 |

|---|---|

open() |

创建一个 Selector 实例 |

select() |

阻塞等待,直到至少有一个通道就绪 |

select(long timeout) |

带超时的阻塞等待 |

selectNow() |

非阻塞,立即返回就绪的通道数量 |

wakeup() |

唤醒正在 select () 方法中阻塞的线程 |

close() |

关闭 Selector,释放资源 |

selectedKeys() |

返回就绪通道的 SelectionKey 集合 |

keys() |

返回所有注册的 SelectionKey 集合 |

1.7 服务器示例代码

java

package cn.tcmeta.nio;

import java.io.IOException;

import java.net.InetSocketAddress;

import java.nio.ByteBuffer;

import java.nio.channels.SelectionKey;

import java.nio.channels.Selector;

import java.nio.channels.ServerSocketChannel;

import java.nio.channels.SocketChannel;

import java.util.Iterator;

import java.util.Set;

/**

* @author: laoren

* @date: 2025/8/30 21:04

* @description: NioSelectorServer

* @version: 1.0.0

*/

public class NioSelectorServer {

// 缓冲区大小

private static final int BUFFER_SIZE = 1024;

// 端口号

private static final int PORT = 8080;

public static void main(String[] args) {

try {

// 1. 创建ServerSocketChannel

ServerSocketChannel serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();

// 2. ✅ 设置为非阻塞模式

serverSocketChannel.configureBlocking(false);

// 3. 绑定端口号

serverSocketChannel.bind(new InetSocketAddress(PORT));

System.out.println("NIO Server started on port " + PORT + "...");

// 4. ✅创建选择器

Selector selector = Selector.open();

// 5. 将ServerSocketChannel注册到Selector,关注ACCEPT事件

// 第三个参数可以附加一个对象,这里暂时为null

serverSocketChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT, null);

// 6. 事件循环

while (true) {

// 阻塞等待就绪的通道,返回就绪的通道数量

// 可以使用select(long timeout)设置超时时间

// 或使用selectNow()非阻塞方式

int readyChannel = selector.select();

if (readyChannel == 0) {

// 没有就绪的通道, 则继续等待

continue;

}

// 获取所有就绪通道的SelectionKey集合

Set<SelectionKey> selectionKeys = selector.selectedKeys();

Iterator<SelectionKey> keyIterator = selectionKeys.iterator();

// 遍历处理每个就绪事件

while (keyIterator.hasNext()) {

SelectionKey key = keyIterator.next();

// 处理接受连接事件

if (key.isAcceptable()) {

handleAccept(key, selector);

}

// 处理可读事件

if (key.isReadable()) {

handleRead(key);

}

// 处理可写事件(示例中未使用,仅展示)

if (key.isWritable()) {

handleWrite(key);

}

// 移除已处理的SelectionKey,避免重复处理

keyIterator.remove();

}

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

/**

* 处理接受连接事件

*/

private static void handleAccept(SelectionKey key, Selector selector) throws IOException {

// 从SelectionKey中获取ServerSocketChannel

ServerSocketChannel serverSocketChannel = (ServerSocketChannel) key.channel();

// 接受客户端连接,返回SocketChannel

SocketChannel socketChannel = serverSocketChannel.accept();

if (socketChannel != null) {

System.out.println("新客户端连接: " + socketChannel.getRemoteAddress());

// 必须设置为非阻塞模式,否则无法注册到Selector

socketChannel.configureBlocking(false);

// 创建缓冲区并附加到SelectionKey

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(BUFFER_SIZE);

// 将SocketChannel注册到Selector,关注READ事件

socketChannel.register(selector, SelectionKey.OP_READ, buffer);

}

}

/**

* 处理可读事件

*/

private static void handleRead(SelectionKey key) throws IOException {

// 从SelectionKey中获取SocketChannel

SocketChannel socketChannel = (SocketChannel) key.channel();

// 获取附加的缓冲区

ByteBuffer buffer = (ByteBuffer) key.attachment();

// 读取数据到缓冲区

int bytesRead = socketChannel.read(buffer);

if (bytesRead > 0) {

// 切换到读模式

buffer.flip();

// 将缓冲区数据转换为字符串

byte[] bytes = new byte[buffer.remaining()];

buffer.get(bytes);

String message = new String(bytes);

System.out.println("收到来自 " + socketChannel.getRemoteAddress() + " 的消息: " + message);

// 准备回写数据

buffer.clear();

String response = "服务器已收到: " + message;

buffer.put(response.getBytes());

buffer.flip();

// 回写数据给客户端

socketChannel.write(buffer);

// 为了演示可写事件,我们重新注册关注可写事件

key.interestOps(SelectionKey.OP_READ | SelectionKey.OP_WRITE);

// 清空缓冲区,准备下一次读取

buffer.clear();

} else if (bytesRead == -1) {

// 客户端断开连接

System.out.println("客户端 " + socketChannel.getRemoteAddress() + " 断开连接");

// 关闭通道

socketChannel.close();

// 取消SelectionKey

key.cancel();

}

}

/**

* 处理可写事件

*/

private static void handleWrite(SelectionKey key) throws IOException {

// 从SelectionKey中获取SocketChannel

SocketChannel socketChannel = (SocketChannel) key.channel();

// 这里仅做演示,实际应用中可以处理需要写的数据

System.out.println("通道可写: " + socketChannel.getRemoteAddress());

// 处理完后通常取消可写事件关注,避免频繁触发

key.interestOps(SelectionKey.OP_READ);

}

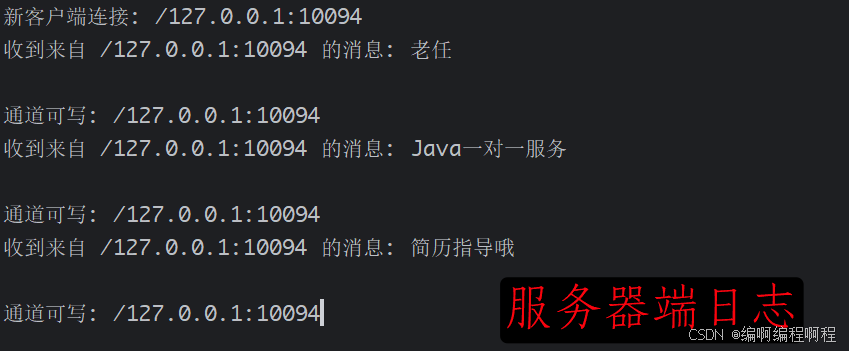

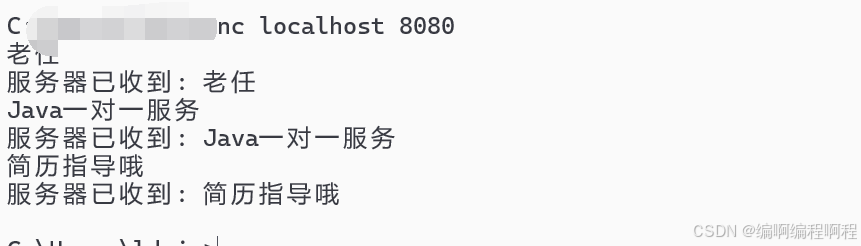

}服务器测试

客户端测试【使用nc命令进行测试,关于此工具自己安装即可】

1.8 Selector内部工作原理分析

Selector 的高效运作依赖于操作系统提供的多路复用机制,在不同的操作系统上有不同的实现:

- Windows:使用 WSAEventSelect 机制

- Linux:早期使用 select/poll,后来升级为 epoll

- macOS:使用 kqueue

以 Linux 系统的 epoll 为例,Selector 的工作原理如下:

应用程序 Selector.register() epoll_ctl(添加文件描述符) 应用程序 Selector.select() epoll_wait(阻塞等待) 内核 检测到IO事件 唤醒epoll_wait 返回就绪的文件描述符 处理IO事件

这种实现方式的优势在于:

- 事件驱动,只有当通道真正有事件发生时才会处理

- 内核空间与用户空间共享数据,减少数据复制

- 支持大量文件描述符,没有 select/poll 的 1024 限制

🔍 epoll 的优势:

- 时间复杂度 O(1)

- 支持边缘触发(ET)和水平触发(LT)

- 无文件描述符数量限制

1.9 Selector实践经验与最佳实践

1.9.1 性能优化建议

- 合理设置缓冲区大小 :

- 网络 IO 通常选择 8KB (8192 字节)

- 文件 IO 可以更大,如 16KB 或 32KB

- 避免频繁创建缓冲区,尽量重用

- Selector 数量控制 :

- 通常一个 CPU 核心对应一个 Selector 效率最高

- 单个 Selector 管理的通道数建议不超过 1000-5000 个

- SelectionKey 处理 :

- 务必移除已处理的 SelectionKey,避免重复处理

- 及时取消无用的 SelectionKey 并关闭通道

- 避免空轮询 :

- 在某些 JDK 版本中存在 select () 方法无理由返回 0 的 bug

- 解决方法:记录 select () 调用次数,超过阈值时重建 Selector

1.9.2 常见问题与解决方案

- 忘记设置通道为非阻塞模式 :

- 非阻塞模式是通道注册到 Selector 的前提

- 解决方案:调用

channel.configureBlocking(false)

- 未处理 SelectionKey 的移除 :

- 会导致同一个事件被重复处理

- 解决方案:迭代器处理完后调用

iterator.remove()

- 过度关注可写事件 :

- 通道通常总是可写的,会导致可写事件频繁触发

- 解决方案:只在有数据需要写入时才关注可写事件

- Selector 阻塞无法唤醒 :

- 当服务器需要优雅关闭时,select () 可能一直阻塞

- 解决方案:使用

selector.wakeup()唤醒阻塞的 select ()

1.10 Selector优缺点总结

优点:

- 高效的资源利用:单线程管理多个通道,减少线程创建和上下文切换的开销

- 高并发支持:能够处理成千上万的并发连接

- 事件驱动:只在有事件发生时才进行处理,减少无用的等待

- 灵活性:可以同时监控多种事件类型

缺点:

- 编程复杂度高:相比 BIO 模型,需要处理更多的状态和事件

- 不适合长连接:对于长时间占用通道的操作,优势不明显

- 不适合 CPU 密集型任务:单线程处理可能成为瓶颈,需要配合线程池使用

- 学习曲线陡峭:需要理解缓冲区、通道、选择器等多个概念的协同工作

Selector 是 Java NIO 实现非阻塞 IO 的核心组件,它通过事件驱动的方式,使单线程能够高效地管理多个通道,特别适合处理高并发的网络应用。

虽然 Selector 编程模型相对复杂,但掌握它对于构建高性能的 Java 网络应用至关重要。在实际开发中,除了直接使用 JDK 提供的 Selector,我们也可以考虑使用 Netty 等基于 NIO 的框架,它们封装了 Selector 的复杂性,提供了更易用的 API。

理解 Selector 的工作原理和最佳实践,能够帮助我们在面对高并发场景时,做出正确的技术选择和系统设计。