本文作者:得帆信息联合创始人兼CTO徐翔轩

上期我们说到:CIO需要的,不是一个"快速起步工具",而是一个能支撑企业成长曲线的平台。我们总结了低代码选型五大"隐性关注点",帮助CIO区分低代码平台是否能为企业数字化提供系统性支撑,并详细分析了其中两点。本期,我们将为大家分析余下三个隐性关注点。

隐性关注点三:无代码容易上手,复杂需求扛得住吗?

核心关注:真正的低代码,不止是"快",还要"撑得住"

在无代码、低代码平台的实际应用过程中,遵循这样的规律:试点期看"上手速度",规模期看"扩展能力",随着应用的广度和深度不断提升,平台的关注点从"能搭"转向"能扩"。

有一些平台在试点期表现很好:一两个流程、系统搭得飞快,业务方也满意。一旦进入业务深水区,就容易"掉链子",出现这样的情况:

- 想做数据分析,发现底层的数据结构不清晰,同步和分析的代价巨大;

- 接口对接一复杂,平台能力不够,没有办法接入不同协议接口,也缺乏对接口的集中管理能力;

- 报表逻辑一加深,无代码模块扛不住,尤其是需要可视化呈现跨数据源、多数据源时;

- 想接入主数据、做权限联动、处理跨系统事务,平台由于架构问题,就"架不住"了;

- 一个应用宕机,所有应用都受影响,没办法按应用、租户等实现资源隔离;

......

这就暴露出一个底层问题:低代码平台架构是否支持"复杂构建"?

01 低代码平台架构如何支持"复杂构建"?

想要支持"复杂构建",平台要具备低无代码结合的双模架构:

- 无代码:让业务快速起步,完成表单、流程、页面、报表等"70%~80%常见需求",一个月甚至一周就能见到结果;

- 低代码:当出现复杂规则、特殊逻辑、外部接口编排、复杂交互逻辑等"20%~30%复杂需求"时,可通过脚手架与扩展点自然"接力",不推倒重来。

把它理解为"从路面骑行到上高架":同一条路,换挡不换车。无代码上手容易没错,但真正决定平台上限的,是能否在复杂度拐点之后自然进阶。

选型时,请优先选择低无代码结合、扩展路径清晰、集成与发布有章法的平台。这样的平台,才能在企业"从小做大"的过程中,与企业一起成长。

02 设计理念

得帆的设计理念也是如此:我们坚持"低无代码结合"的路线,让业务快速构建,让IT有扩展抓手,让平台可持续演进。

-

轻量场景、中长尾需求,用无代码快速响应业务;

-

中重型场景,提供低代码脚手架和插件机制,让IT具备拓展空间;

-

即便是无代码配置,底层的数据结构、对象都清晰、可读,确保其扩展与集成能力。

隐性关注点四:小需求、灰色场景,是平台的练兵场

核心关注:从可控起步,不代表平台做不了大事

在推动低代码平台落地时,一方面,CIO想快速看到效果,以验证平台的价值;另一方面,又担心一旦大项目一上来,团队跟不上、平台扛不住,风险过高。

那么,什么样的场景既能快速出效果,又能避免"刚上来就翻车"?答案是------灰色场景。

01 什么是灰色场景?

灰色场景,指介于"轻量小工具"与"核心主干系统"之间的中间带,如:

- 填报与流程类:如供应链补充数据填报、跨部门审批流转;

- 数据整合类:整合多个系统的接口,把零散信息拉通;

- 协作共享类:如项目跟进看板、客户沟通日志、内部任务派发;

- 价值潜力大但资源有限:业务有痛点,但不可能申请到接近核心系统的大预算。

这些场景往往有三大特征:

- 需求真实迫切

- 传统开发投入不划算

- 成败风险可控

正因如此,它们成了平台落地的"天然练兵场"。

02 灰色场景的价值:不仅是"快上线"

在和200+CIO的交流中,我们得出一条共性经验:低代码实践快速成功的企业,往往不是一上来就攻核心或复杂业务系统,而是从灰色场景切入,逐步形成"滚雪球"效应。

-

对业务部门:快速满足一个个痛点,提升信心,业务团队觉得"低代码平台真能解决问题"。

-

对平台团队:在低风险或风险可控的环境中锤炼能力,摸清平台边界,逐渐总结出可复用的模式。

-

对组织整体:灰色场景既能看到成效,又能推动标准化、资产化,降低后续扩展的成本。

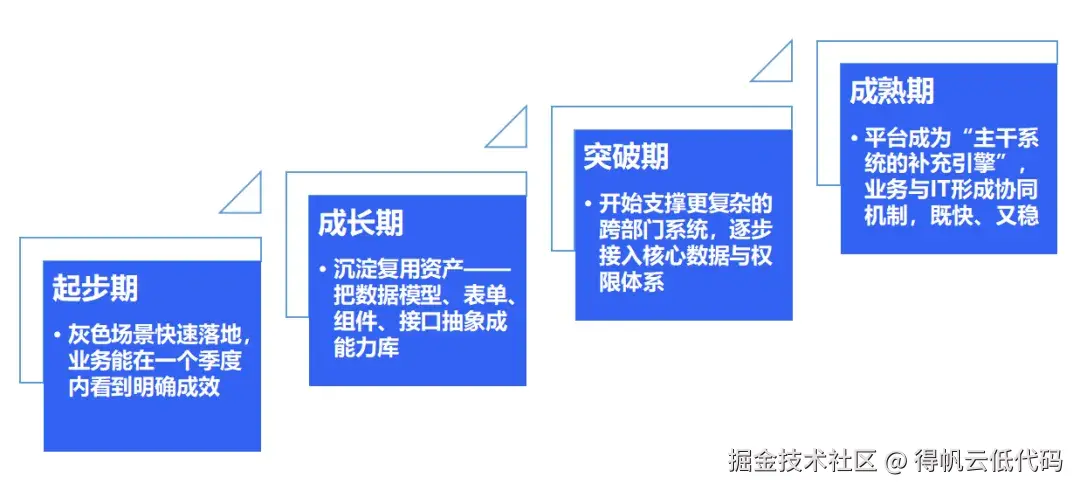

03 如何从灰色场景起步,走向主干系统?

我们一直倡导的路径是:先跑顺,再放大。

整个过程的关键在于:灰色场景不是目的地,而是训练场。它让平台和团队都积累经验,准备好应对"大项目"的挑战。

04 CIO选型时如何评估?

当CIO考察低代码平台时,可以带着这几个问题:

- 这个平台是否适合灰色场景快速落地?能否做到"一个月见效果"、"一个季度拿成绩"?

- 平台是否有配套机制与能力,把零散的灰色场景成果逐步沉淀为复用资产?

- 当平台从灰色场景进入复杂系统时,是否能顺畅升级,而不是推倒重来?

如果这三点做不到,平台即使能跑"快车道",也难以支撑长远发展。

05 结论

灰色场景是低代码平台的"练兵场",它既是快速见效的窗口,也是长期演进的起点。从灰色场景起步,并不意味着平台只能做"小事",而是确保它将来能稳健支撑"大事"。得帆的理念就是:让平台从可控场景起步,逐步支撑主干系统,既快速出成果,也能撑起未来。*

隐性关注点五:别再造一堆孤岛系统

核心关注:平台要能成为"企业数字连接的骨架"

在和很多CIO的交流中,我们发现一个常见的现象:企业用了一年低代码,系统数量的确上去了,但麻烦也随之增加,比如:

- 各部门系统各自为政,信息无法互通;

- 权限割裂,数据重复,统计口径混乱,报表互相打架;

- 缺少统一架构,反而变成了"新一代信息孤岛"。

这类问题,并不是"搭建能力不够",而是"连接能力不足"。如果平台不能把企业原有的主干系统、业务部门系统以及未来的AI应用连成一体,低代码带来的只是"快搭快用",而不是"可持续的企业数字化能力"。

01 为什么连接如此关键?

如果平台只能让系统数量增加,却不能让系统互通,那么它解决的只是"快",而不是"可持续"。企业除了把搭建系统,满足垂直的业务需求外,一定需要考虑:"能不能让系统之间说得通、跑得顺"。

- 如果ERP和MES不通,生产数据和财务数据永远对不上;

- 如果CRM和服务系统不通,客户体验就会割裂;

- 如果权限、数据结构各自为政,企业会淹没在一堆孤立的信息孤岛中。

因此,合格的低代码平台,必须具备成为企业数字化骨架的能力。

02 什么样的平台能成为"骨架"?

我们总结出几个关键标准:

- 系统互联互通:能够与ERP、MES、CRM等核心系统打通,不是靠个别定制接口,而是内建可配置、可管理的集成能力。

- 数据标准化:字段和数据结构能够统一,接口配置有规范,避免"部门系统各搞一套"。

- 权限与治理体系:支持统一的用户体系、权限管理和审计机制,保障信息安全和合规。

- 为未来打基础:不仅满足当下连接需求,还能为AI嵌入、流程协同、数据治理等未来场景预留空间。

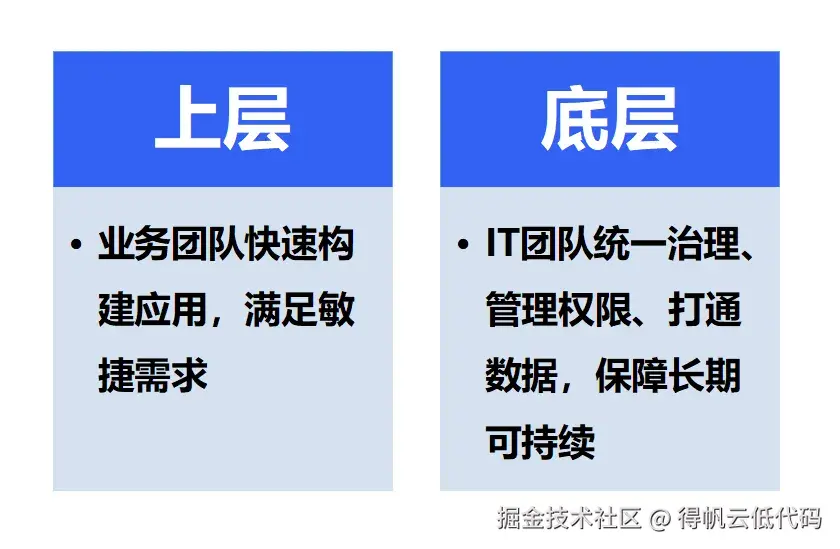

03 得帆的思考

得帆低代码平台的设计初衷,就是避免让企业落入"新一代信息孤岛"的陷阱。我们不是让企业搭几十个小工具,而是帮助企业打造一个真正的数字化操作系统:

这种"双轨结合"的设计,既满足"快出成果"的需要,也能让企业数字化形成闭环。

04 CIO选型时该问什么?

当你评估一个低代码平台时,除了看它能不能搭系统,还要问:

- 平台是否能成为"搭建---治理---连接"的能力闭环?

- 它是帮你解放人力,还是在制造新的信息孤岛?

- 三年以后,它能否作为企业数字化的骨架,承载更复杂的业务与智能应用?

05 结语

低代码不是目的,真正的目的,是让企业形成一个可持续的数字化骨架。只有这样,企业才能避免陷入"系统越多,问题越大"的困局。得帆始终强调:平台要能撑起全局,而不仅是堆起孤岛。

到这里,我们详细探讨了CIO做低代码选型的五个隐性关注点。如你愿意与我们共建平台、共探企业数字化转型之道,欢迎联系我们深度交流,期待与你一起建设可持续的数字化能力。