引言:前端的"巴比塔之困"

在软件开发的世界里,有一个永恒的难题:如何让不断增长的系统保持可控?

微前端正是为了解决这一挑战而诞生的架构理念。它不是凭空出现的"银弹",而是前端技术发展到一定阶段的必然产物。

本文将追溯微前端发展的真实历程,从概念提出到技术成熟,从早期实践到大规模应用,通过真实的技术发布节点和企业案例,呈现这一架构风格的演进脉络。

一、技术起源与概念形成(2016-2018)

微前端是怎么来的?

2016 年 11 月,知名咨询公司TThoughtWorks 首次明确提出了"微前端"(Micro Frontends)概念,报告中将其定义为"将前端单体拆分为更小、更简单的模块,从而实现独立开发、测试与部署的架构理念",简单来说,它就是要把一个庞大复杂的前端应用,拆分成多个可以独立开发、测试和部署的小模块。

这一概念的提出并非偶然,而是对行业实践经验的总结与提炼。早在 2015 年,Spotify 的工程团队就已经在实践中探索类似模式:他们把播放器、浏览、搜索等功能拆开,再用类似 iframe 的方式组合起来------这可以说是微前端思想的雏形。

第一个微前端框架:Single-SPA

光有概念不够,还得有工具实现。2017 年,Canopy 公司的前端架构师 Joel Denning 推出了首个专为微前端设计的开源框架 Single-SPA(Single Single-Page Application)。

该框架开创性地引入"生命周期管理"机制,通过统一的"生命周期"管理机制实现加载和卸载,让不同技术栈(比如React、Vue、Angular)的应用可以在一起和谐工作。

这一时期,微前端主要用在一些相对简单的场景:比如一个团队把自己负责的大项目拆成几个小模块,并行开发互不干扰;或者公司不想改动老系统,只是把新功能做成独立模块嵌入进去------低成本、低风险。Single-SPA 的出现,为这些场景提供了首个标准化的技术支撑。

二、框架成熟与大规模应用(2019-2020)

企业级解决方案:qiankun 的崛起

随着微前端概念被更多企业接受,市场迫切需要更完整、更稳定的方案。2019 年,蚂蚁集团开源了内部实践沉淀的 qiankun 框架。它基于 Single-SPA 进行封装,不仅继承了生命周期管理能力,还新增了 JS 沙箱、样式隔离、资源预加载等核心功能,有效解决了大规模应用中的隔离性、性能与兼容性问题。

qiankun 的发布标志着微前端从"轻量探索"迈入中大型项目落地阶段。

蚂蚁集团在支付宝、蚂蚁财富等超大规模应用中的实践验证了其可行性:通过基座应用整合多个业务子应用,既实现了各团队独立迭代,又保障了统一的用户体验------微前端从此走向中大型项目。

技术突破:Webpack 5 与 Module Federation

如果说 qiankun 解决了"应用级集成"的问题,那么 2020 年 10 月发布的 Webpack 5 则通过 Module Federation(模块联邦)实现了"模块级共享"的突破。

由 Zack Jackson 主导开发的这一特性,允许不同构建产物直接共享代码与依赖,无需通过 npm 发布-安装流程,真正实现了"去中心化部署"。

美国在线招聘平台 Upwork 是早期实践者之一:把原来臃肿的系统拆成了多个微模块,分别开发、独立部署,构建速度大幅提升,团队协作也更灵活。

三、行业实践与生态繁荣(2021 至今)

哪些大厂在用微前端?

随着技术框架的成熟,微前端开始在全球范围内的大型项目中规模化落地,成为解决"组织协同"与"系统复杂度"的核心方案:

- 亚马逊(Amazon) :AWS 管理控制台采用微前端架构,将数百个服务拆分为独立模块,由各团队自主开发维护,同时通过统一设计系统保障界面一致性

- 阿里巴巴:淘宝、天猫等电商平台通过"基座 + 子应用"模式,支持数千名开发者跨业务线协作,商品、交易、营销等模块可独立迭代,互不干扰

- 宜家(IKEA) :针对全球本地化需求,通过微前端让不同地区团队开发适配本地市场的功能,再通过基座应用整合为统一的电商平台

这些案例共同证明:微前端的价值不仅在于"技术拆分",更在于通过"架构适配组织"提升大规模团队的协作效率。

技术生态多样化

框架层面,2021 年京东团队开源的 micro-app 框架带来了新思路------基于 WebComponent 的 ShadowDOM 实现原生样式与 JS 隔离,无需修改子应用代码,提供了更轻量、无侵入的集成方案。

与此同时,Module Federation 生态持续壮大,动态远程容器、联邦类型共享、运行时插件等高级特性不断涌现,进一步降低了落地门槛。

应用场景多样化

应用场景也从传统的"PC 端单页应用"向更多领域延伸:

- 低代码平台:把编辑器、组件库等拆成微模块,随意组合、独立升级。

特殊场景:微前端的"跨界适配"

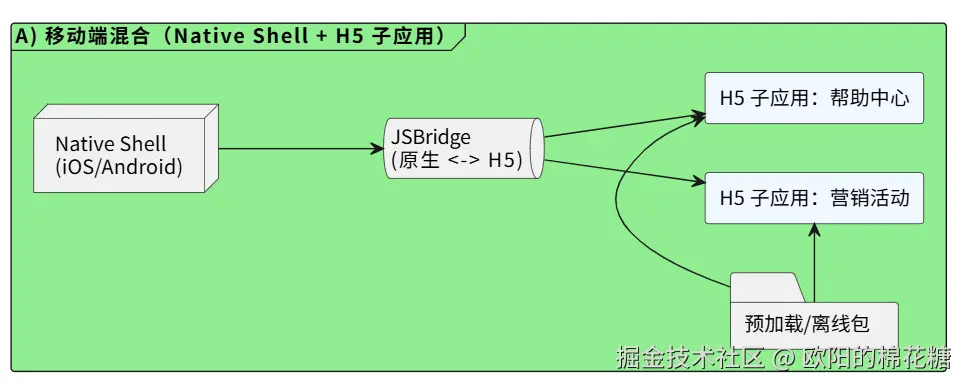

场景A:移动端混合应用

- 核心诉求:复用 Web 代码、快速迭代移动端功能

- 架构设计:"原生壳基座 + H5 子应用"模式,兼顾原生体验与Web开发效率

- 技术选型:WebView、微信 web-view、JSBridge 等混合开发技术

- 实践案例:某团外卖APP采用核心模块原生开发,营销/活动中心用H5微前端实现,大幅提升活动迭代速度

- 性能优化:针对WebView首次加载慢采用预加载与离线包策略;针对H5与原生通信卡顿优化JSBridge通道

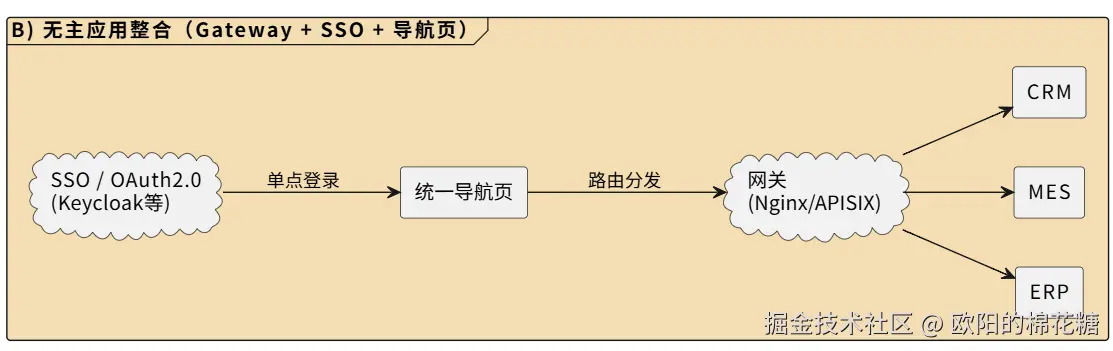

场景B:"无主应用"的轻量集成

场景B:"无主应用"的轻量集成

- 核心诉求:无需开发复杂基座,实现多系统统一入口

- 架构设计:"网关 + SSO + 导航页"轻量化方案,降低集成复杂度

- 技术选型:OAuth2.0/Keycloak实现统一认证,Nginx/APISIX作为网关路由

- 实践案例:某制造企业成功整合ERP、MES、CRM三套系统,通过SSO实现一次登录即可访问所有系统

- 适用范围:系统耦合度低,主要需要统一入口和认证的场景,避免过度设计

四、场景化实战指南

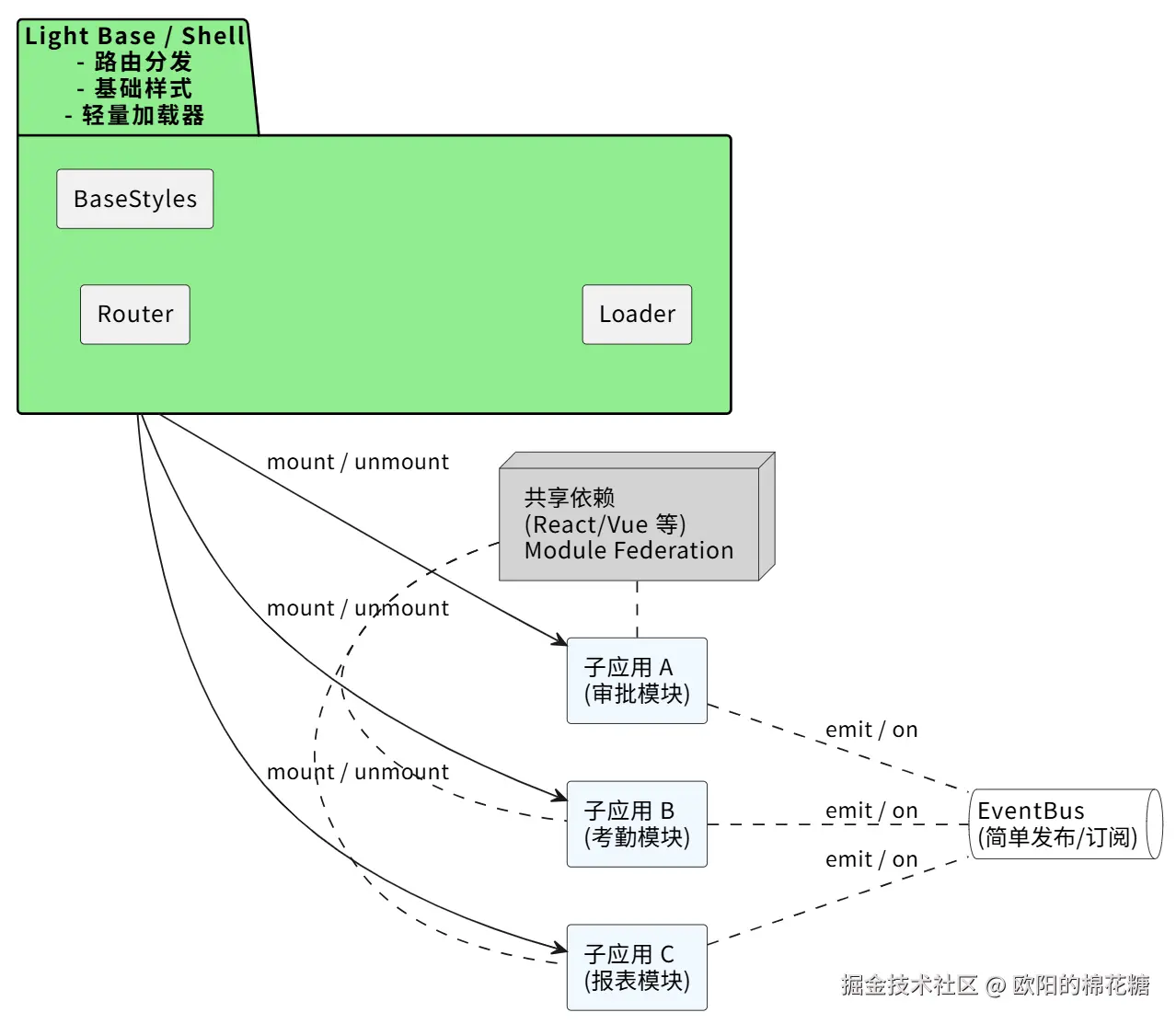

小项目 / 轻场景 ------ 微前端的"轻量化应用"

场景 1:单一团队维护的"多模块拆分"项目

- 架构设计:采用"轻量基座 + 多子应用"模式,基座仅承担路由分发与基础样式统一,不介入具体业务逻辑

- 技术选型:优先选择轻量方案,如基于 Webpack Module Federation 的自定义集成,或 preact-micro-frontend 等轻量级框架

- 性能优化:通过 Module Federation 共享 React、Vue 等公共依赖,避免子应用重复打包导致的体积膨胀;减少基座与子应用的通信频率,优先采用"状态隔离"设计

场景 2:已有项目的"功能嵌入"需求

- 架构设计:以老系统为基座,将新功能开发为独立子应用,通过"嵌入"方式集成,避免改造老代码

- 技术选型:若需快速落地,iframe 因"完全隔离"特性可作为临时方案;若追求体验,micro-app 的无侵入式集成更优

- 治理注意点:明确基座与子应用的依赖边界,子应用避免引入与基座冲突的库;通过"接口约定"规范通信方式,避免耦合过紧

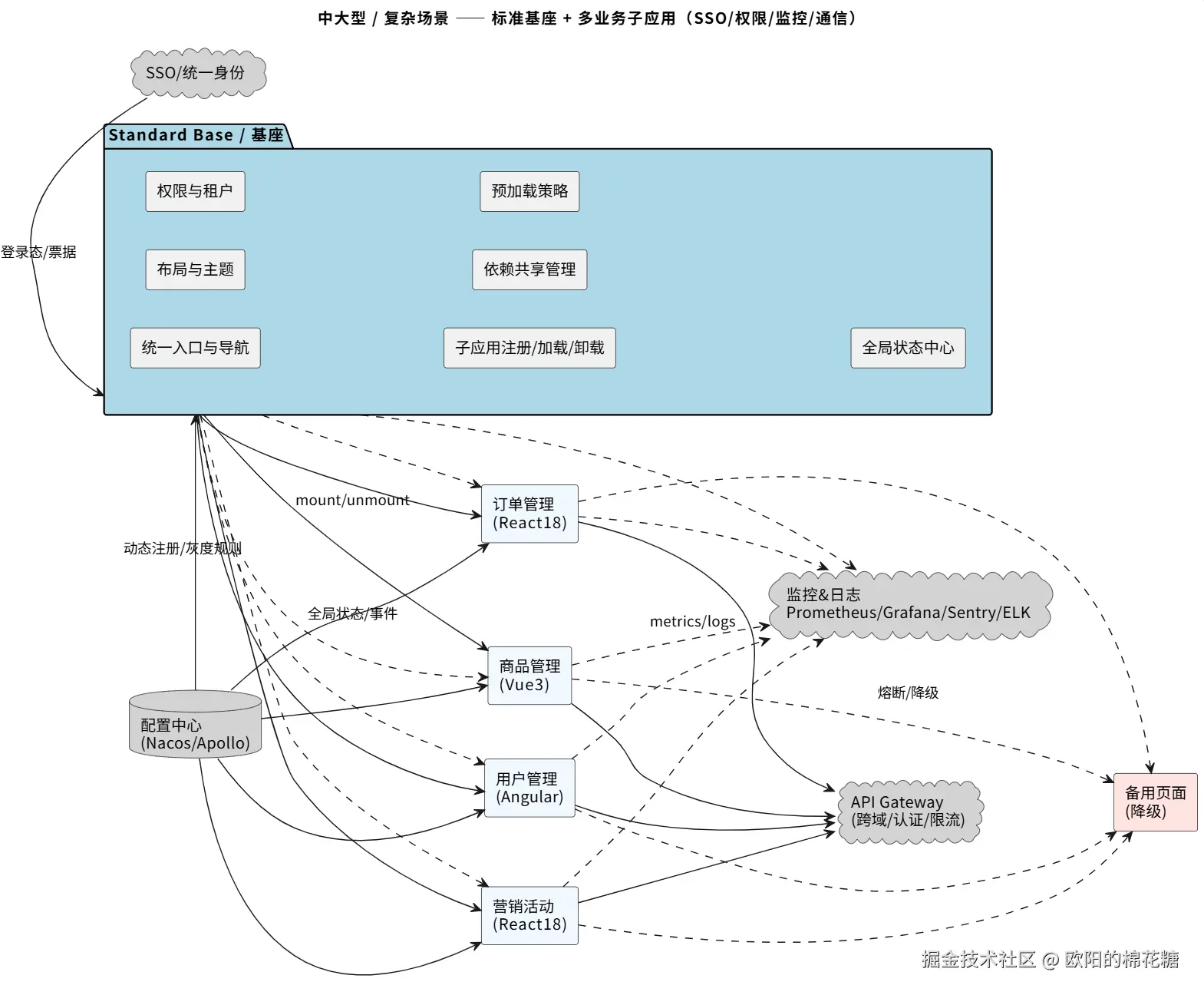

中大型项目 / 复杂场景 ------ 微前端的"标准化基座"模式

场景 1:多团队协作的"业务平台型"应用

- 架构设计:构建"标准基座 + 多业务子应用",基座负责通用能力(如用户认证、权限管理、监控埋点),子应用专注业务逻辑

- 技术选型:优先选择生态成熟的 qiankun,或结合 micro-app 实现轻量集成;搭配 Monorepo 管理基座与子应用的公共资源

- 性能优化:针对首屏加载慢,通过"预加载常用子应用 + CDN 加速公共依赖"优化;针对切换白屏,增加骨架屏或 Loading 占位,提升用户体验

场景 2:跨业务线的"集团级"统一平台

- 架构设计:采用"企业级基座 + 业务子应用 + 能力中心"三层架构,能力中心沉淀通用组件、接口、设计规范,供全集团复用

- 技术选型:基于 qiankun 进行二次封装,定制符合企业需求的通信、隔离、部署标准;集成 APM 监控系统,覆盖基座与子应用的性能与错误监控

- 治理体系:引入依赖治理工具避免多版本冲突;成立"基座团队"负责通用能力迭代与规范制定,协调跨团队协作

技术选型与最佳实践

综合企业实践经验,微前端选型需围绕"业务需求"与"组织架构"双维度判断,核心考量因素包括:团队结构、技术栈多样性、部署要求和性能需求。

落地过程中,需遵循三大最佳实践:

- 标准化通信机制(如基于发布-订阅模式的全局事件总线)

- 统一设计系统(保障跨应用体验一致性)

- 渐进式迁移策略(从非核心功能开始拆分,逐步替代单体应用)

结语:微前端的未来展望

回顾微前端的发展历程,从 2016 年 ThoughtWorks 的概念提出,到 Single-SPA 奠定基础、qiankun 实现企业级落地、Module Federation 突破模块共享,再到如今全球企业的规模化实践,其进化始终围绕"解决真实痛点"展开。

未来,微前端的发展可能呈现三大趋势:

- Serverless + 微前端:通过无服务器架构降低运维成本,实现弹性伸缩

- WebAssembly + 微前端:支持跨语言子应用开发,突破技术栈限制

- AI 辅助治理:通过智能分析优化依赖管理和打包策略

但无论技术如何迭代,技术永远是为业务服务的。不要为了用微前端而用,而是从实际需求和团队情况出发,选择最适合自己的架构路径。