文章目录

-

- [PART ONE:FACE简介](#PART ONE:FACE简介)

-

- [一、FACE 开放式架构的历史](#一、FACE 开放式架构的历史)

- [二、FACE 开放式架构的基本概念](#二、FACE 开放式架构的基本概念)

-

- [1. 核心设计思想:"分段解耦,接口标准化"](#1. 核心设计思想:“分段解耦,接口标准化”)

- [2. 关键特性:"可移植、可复用、互操作"](#2. 关键特性:“可移植、可复用、互操作”)

- [3. 应用价值:适配现代航空需求](#3. 应用价值:适配现代航空需求)

- [PART TWO:FACE落地案例](#PART TWO:FACE落地案例)

PART ONE:FACE简介

一、FACE 开放式架构的历史

FACE(Future Airborne Capability Environment,未来机载能力环境 )源于美军对航空电子系统 "降低成本、加速升级、促进协同" 的需求,发展历程可概括为:

- 起源(2010 年) :由美国海军航空系统司令部(NAVAIR)和美国陆军航空和导弹研究、开发和工程中心(AMRDEC)联合发起,旨在为航空电子应用开发创建标准,响应美国国防部"模块化开放系统(MOSA)"战略,解决传统航电系统 "软硬件耦合深、升级成本高、跨平台复用难" 问题。

- 联盟化推进(2010 年后):The Open Group 牵头成立 FACE 联盟,霍尼韦尔、雷神、风河等航电企业加入,共同制定标准、推广生态。2016 年美国空军研究实验室(AFRL)加入,实现美军各军种协同。

- 版本演进 :

- 2012 年发布 1.0 版本,提出 "五层架构思想"(操作系统段、I/O 服务段、平台特定服务段、传输服务段、可移植组件段 ),奠定基础;

- 2.0 版本引入接口控制语言(强化架构描述与 API 定义),新增健康监控、故障管理接口;

- 3.0 及后续版本(如 3.1)完善集成组件框架、扩展 I/O 设备支持、更新生命周期管理服务,适配更复杂的航电场景。

二、FACE 开放式架构的基本概念

FACE 是面向航空电子系统的 模块化开放标准 ,核心目标是通过 "标准化分段+松耦合接口" ,实现软件可移植、组件可复用、系统易升级。关键概念拆解:

1. 核心设计思想:"分段解耦,接口标准化"

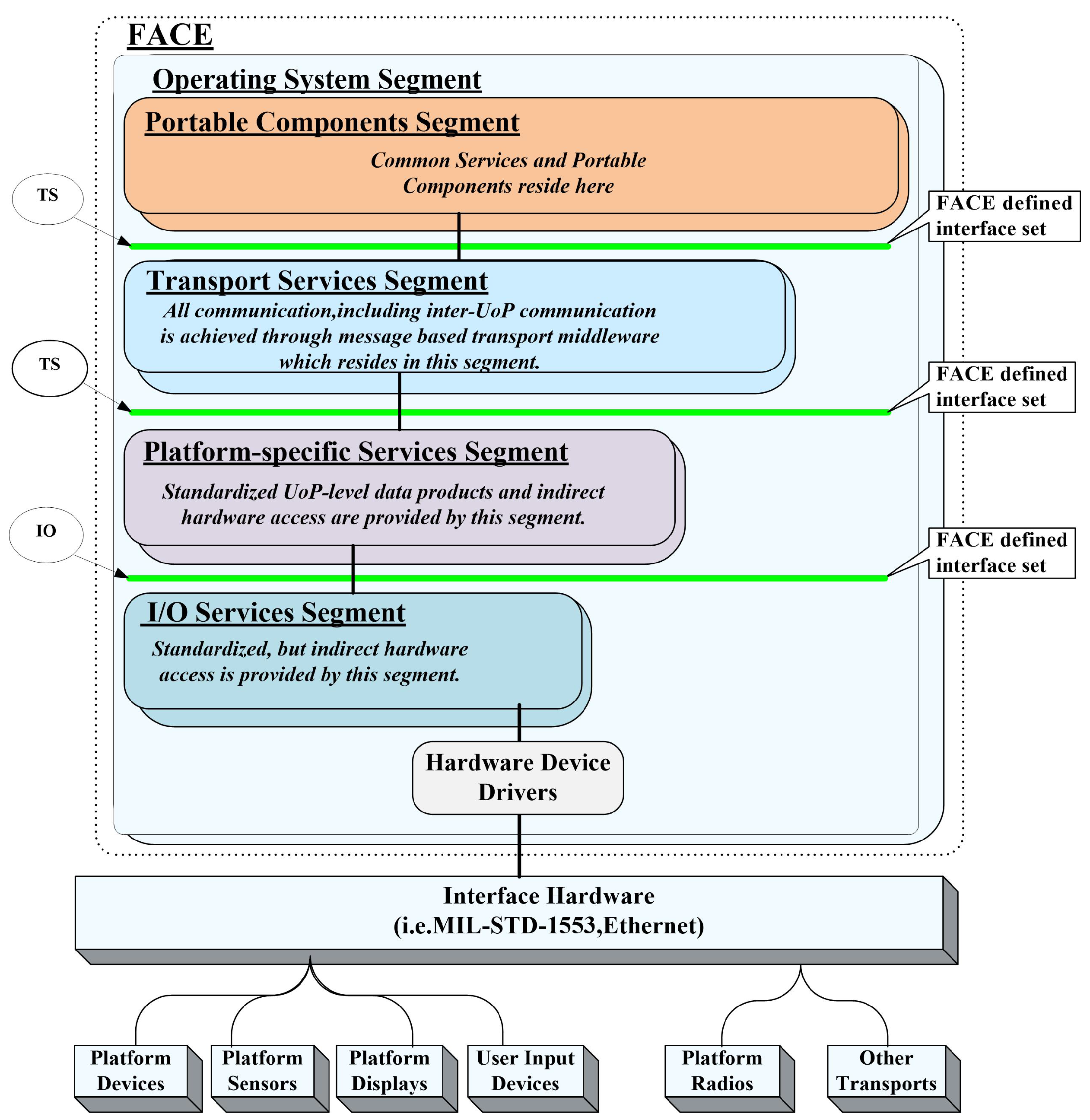

将航空电子系统拆分为 5 类"功能段(Segment)",每段聚焦特定职责,通过标准化接口交互,屏蔽底层差异:

- 操作系统段(Operating System Segment) :提供基础运行环境(如进程调度、内存管理 ),通过

OS接口向上暴露标准化服务,解耦不同操作系统(如 VxWorks、Linux)的影响。 - I/O 服务段(I/O Services Segment) :适配物理硬件(传感器、显示器、设备 ),通过设备驱动(Device Driver)采集/控制硬件,再通过

IO接口向平台特定服务段提供标准化 I/O 能力。 - 平台特定服务段(Platform Specific Services Segment) :处理与硬件/平台强相关但需标准化的功能,细分为:

- 平台设备服务(适配特定总线、硬件加速逻辑 );

- 平台通用服务(系统健康监控、集中配置 );

- 图形服务(调用 GPU 驱动,支持座舱显示、态势界面渲染 )。

- 传输服务段(Transport Services Segment,TSS) :作为通信中间件,提供 数据分发、配置管理、格式转换 能力,通过

TS接口保障跨段/跨平台数据可靠传输(如 RTI Connext TSS 是典型实现 )。 - 可移植组件段(Portable Components Segment):聚焦业务逻辑(如飞行控制算法、任务规划 ),组件(UoC=Unit of Concern)仅依赖标准化接口,可在不同航空平台复用,实现"一次开发、多平台部署"。

2. 关键特性:"可移植、可复用、互操作"

- 可移植性:通过分段解耦与接口标准化,应用组件(如自动驾驶算法)无需修改即可跨平台部署(如从战机移植到无人机 )。

- 可复用性:通用功能(如通信、健康监控)封装为标准化段/组件,不同项目可直接复用,减少重复开发。

- 互操作性 :段间通过统一接口(

OS/TS/IO)通信,不同厂商开发的组件可无缝集成(如航电系统同时混用 A 公司传感器驱动、B 公司任务规划组件 )。

3. 应用价值:适配现代航空需求

- 降低成本:复用已有组件,减少新系统开发周期与费用;

- 加速升级:支持"热插拔"式功能迭代(如升级传输服务段以适配新通信协议,不影响应用逻辑 );

- 跨域协同:满足 HPC(高性能计算)平台下,自动驾驶、智能座舱等跨域功能的动态交互需求。

简言之,FACE 是航空电子领域的"软件生态标准"------通过清晰分段与接口规范,让航电系统从"定制化烟囱"转向"模块化积木",适配美军"快速迭代、跨平台协同"的装备发展需求,也为商业航空电子创新提供了架构参考。

PART TWO:FACE落地案例

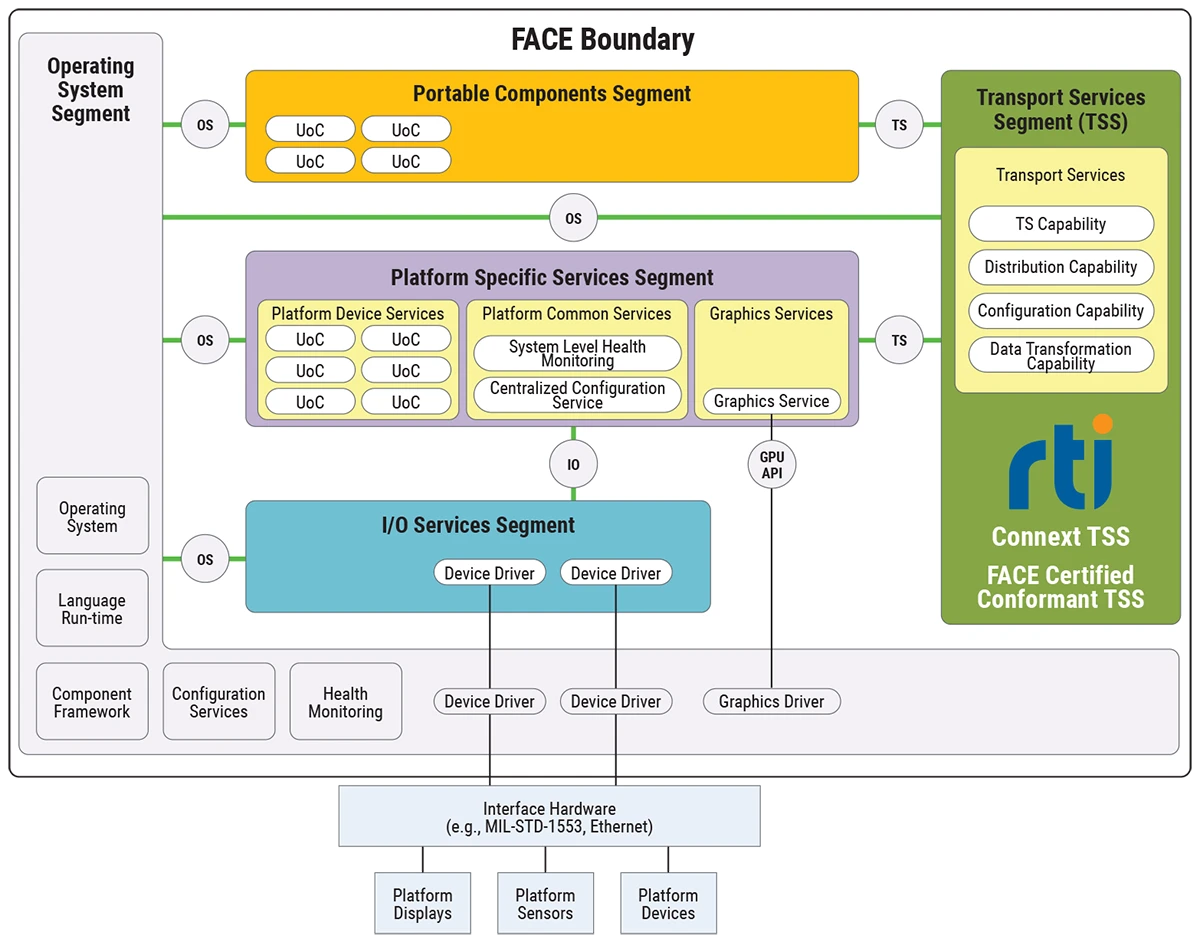

这是FACE(Future Airborne Capability Environment,未来机载能力环境)架构 的分层与分段模型图,核心是通过标准化"段(Segment)"划分,实现航空软件的可移植性、互操作性、可复用性 。

以下拆解各模块逻辑:

一、核心概念:"段(Segment)"是功能闭环单元

FACE将航空软件系统拆分为5类"段",每段是"功能职责+接口标准"的闭环:

- 段内:包含实现特定功能的组件(UoC=Unit of Concern,关注单元 );

- 段间:通过标准化接口(OS=操作系统接口、TS=传输服务接口、IO=I/O接口 )通信,解耦硬件/操作系统依赖。

二、各"段"功能与作用

-

Operating System Segment(操作系统段)

- 定位:最底层基础支撑,对应实际操作系统(如VxWorks、Linux)。

- 作用:为上层段提供进程调度、内存管理、系统调用 等基础服务,通过

os接口向上暴露标准化能力(屏蔽不同OS差异)。

-

I/O Services Segment(I/O服务段)

- 定位:硬件适配层,连接物理硬件与上层软件。

- 功能:通过

Device Driver(设备驱动)适配传感器(Platform Sensors)、显示器(Platform Displays)、其他设备(Platform Devices),向上通过io接口提供标准化I/O服务(如数据采集、硬件控制 )。

-

Platform Specific Services Segment(平台特定服务段)

- 定位:"中间件"角色,处理与硬件/平台强相关、但又需标准化的功能。

- 细分:

- Platform Device Services :设备级服务(如特定总线协议、硬件加速逻辑 ),通过

os接口与操作系统段交互; - Platform Common Services:系统级通用服务(如健康监控、集中配置 ),支撑系统可靠性;

- Graphics Services :图形服务,通过

GPU API调用显卡驱动(Graphics Driver),为座舱显示、态势界面等提供渲染能力。

- Platform Device Services :设备级服务(如特定总线协议、硬件加速逻辑 ),通过

-

Portable Components Segment(可移植组件段)

- 定位:应用功能层,聚焦"业务逻辑"实现。

- 特点:

- 组件(UoC)高度可移植 :仅依赖

os接口,与硬件/具体平台解耦; - 典型场景:飞行控制算法、任务规划逻辑等,可在不同航空平台复用。

- 组件(UoC)高度可移植 :仅依赖

-

Transport Services Segment(传输服务段,TSS)

- 定位:通信中间件,保障数据跨段/跨平台传输。

- 功能:

- 通过

TS接口为其他段提供数据分发、配置管理、格式转换能力; - 图中示例为RTI Connext TSS(已通过FACE认证),实现分布式系统的实时数据通信(如飞机不同模块间的传感器数据共享 )。

- 通过

三、设计目标:解决航空软件的"痛点"

- 可移植性:通过"段"的分层与标准化接口,应用组件(UoC)可在不同航空平台(如战机、无人机)复用,无需因OS/硬件更换重写代码。

- 互操作性:各段通过统一接口(os/ts/io)通信,不同厂商开发的组件可无缝集成(如航电系统同时用A公司的任务规划、B公司的传感器驱动 )。

- 可维护性:段内功能闭环,升级某段(如更新传输服务段以支持新通信协议)不影响其他段,降低维护成本。