前言:

在当今互联互通的数字世界,几乎所有核心网络应用都构建在TCP/IP协议栈的基础之上。而其中,TCP更是承担了确保数据可靠、有序传输的核心职责。无论是遭遇网络拥堵、数据包丢失还是乱序到达,TCP都能通过其一系列精密设计的机制进行自适应调整和修复。理解TCP,不仅是理解互联网如何工作的关键,更是每一位开发者进行高性能网络编程、系统调优和故障排查的必备技能。本文将系统剖析TCP的核心机制,带你深入理解从连接建立、传输保障到连接释放的全过程。

一、什么是TCP协议?

TCP(Transmission Control Protocol) 是一种面向连接的 、可靠的 、基于字节流 的传输层协议。它主要用于在不可靠的网络环境中提供可靠的数据传输服务。

TCP的主要特点:

· 可靠性传输:通过确认应答、重传机制等保证数据不丢失、不重复、按序到达。

· 流量控制 :通过滑动窗口机制动态调整发送速率,避免接收方缓冲区溢出。

· 拥塞控制 :通过慢启动、拥塞避免、快速重传等算法控制发送方的**发送数量,**避免网络拥塞。

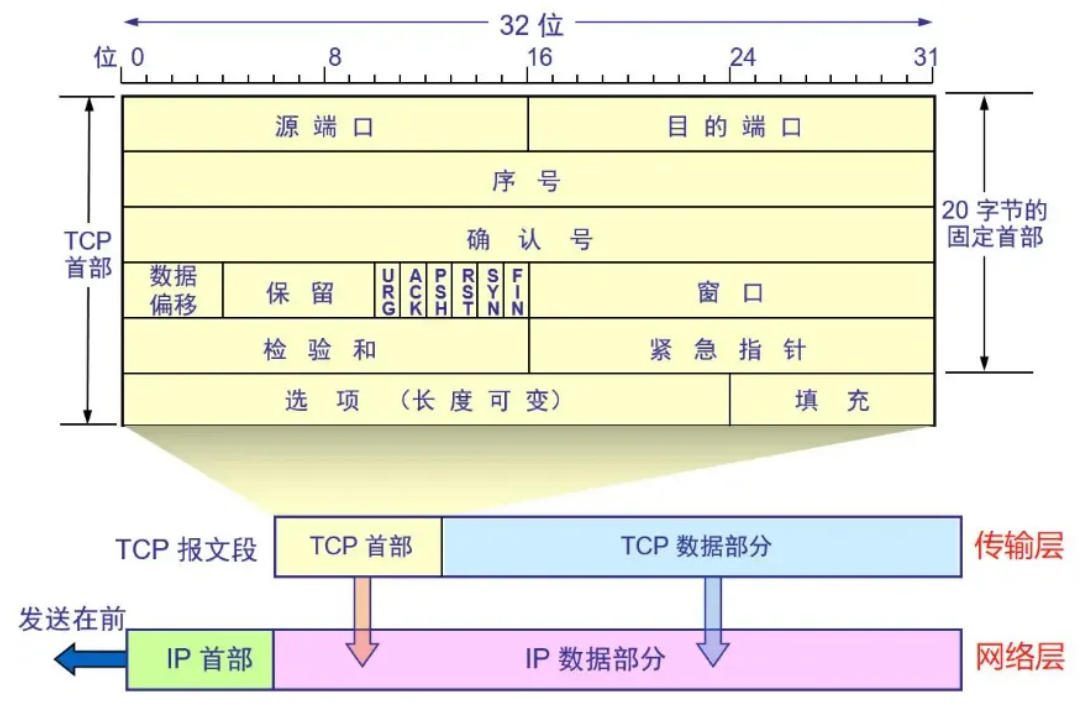

二、TCP协议报文格式

TCP 协议通过 "报文段 " 传输数据,每个报文段由TCP 首部 + TCP 数据部分 组成(在网络层中,TCP 报文段会作为 IP 数据报的数据部分封装)。其中 TCP 首部是协议逻辑的核心载体,长度范围为20~60字节(20 字节固定首部 + 0~40 字节可选选项)。

1.TCP首部结构说明:

| 字段 | 字节数 | 核心作用 |

|---|---|---|

| 源端口 / 目的端口 | 2/2 | 标识发送方和接收方的应用进程(如 HTTP 默认 80 端口,HTTPS 默认 443 端口) |

| 序号 | 4 | 标记本报文段数据的第一个字节序号(如序号 301,数据长度 100 字节,下一个序号为 401) |

| 确认号 | 4 | 告知发送方 "下一个期望接收的字节序号"(如接收完序号 501~700,确认号为 701) |

| 数据偏移 | 4 位 | 表示 TCP 首部长度(单位:32 位 / 4 字节),最大值 15(15×4=60 字节,即首部最大长度) |

| 控制位 | 6 位 | 6 个标志位,控制连接建立、数据传输、连接释放(关键位:SYN、ACK、FIN、RST) |

| 窗口 | 2 | 接收方告知发送方的 "剩余缓存空间",用于流量控制(如窗口值 1000 表示可接收 1000 字节) |

| 校验和 | 2 | 验证 TCP 报文段的完整性(发送方计算哈希值,接收方校验,不一致则丢弃) |

| 紧急指针 | 2 | 仅 URG=1 时有效,指向紧急数据的末尾(紧急数据优先传输,无需排队) |

2.控制位的分工说明:

-

SYN(同步) :连接建立专用,SYN=1 表示 "请求同步序号"。客户端发起连接时发送

SYN=1,ACK=0,服务器响应时发送SYN=1,ACK=1。 -

ACK(确认):连接建立后所有报文段必须置 1,确认号字段仅在 ACK=1 时有效。

-

FIN(终止):请求释放连接,FIN=1 表示 "发送方数据已发送完毕,请求关闭连接"。

-

RST(复位):连接异常时强制释放(如主机崩溃后重启,发送 RST=1 告知对方重连)。

-

URG(紧急):标记紧急数据(如远程登录时的 "中断指令"),URG=1 时紧急指针生效。

-

PSH(推送):要求接收方立即处理数据(如输入命令后立即返回响应,不等待缓存填满)。

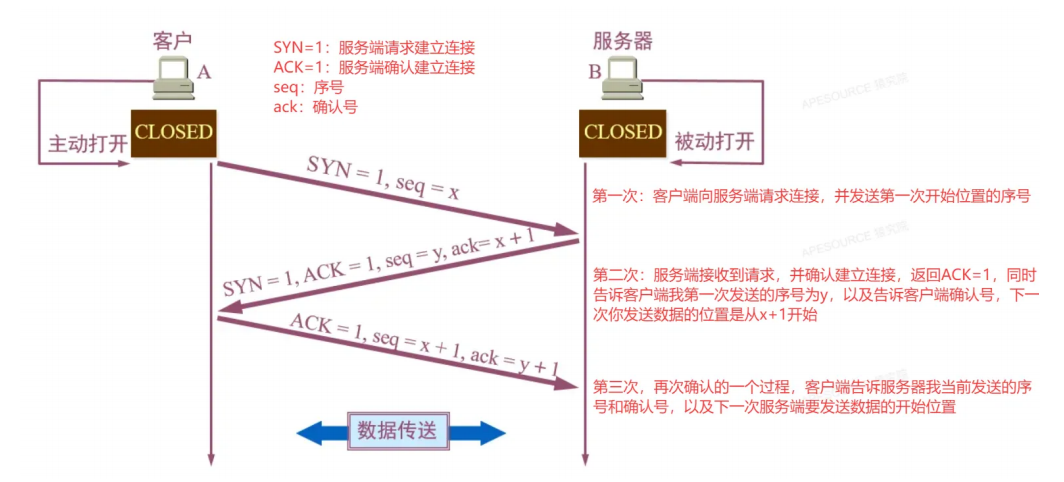

三、TCP协议三次握手:建立连接

1.三次握手过程

-

客户端 → 服务器:SYN=1, seq=x

-

服务器 → 客户端:SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1

-

客户端 → 服务器:ACK=1, seq=x+1, ack=y+1

2.三次握手原因

1.确保双方都能收发数据,确认序号和确认号有效;

2.防止因网络延迟导致的重复连接请求。

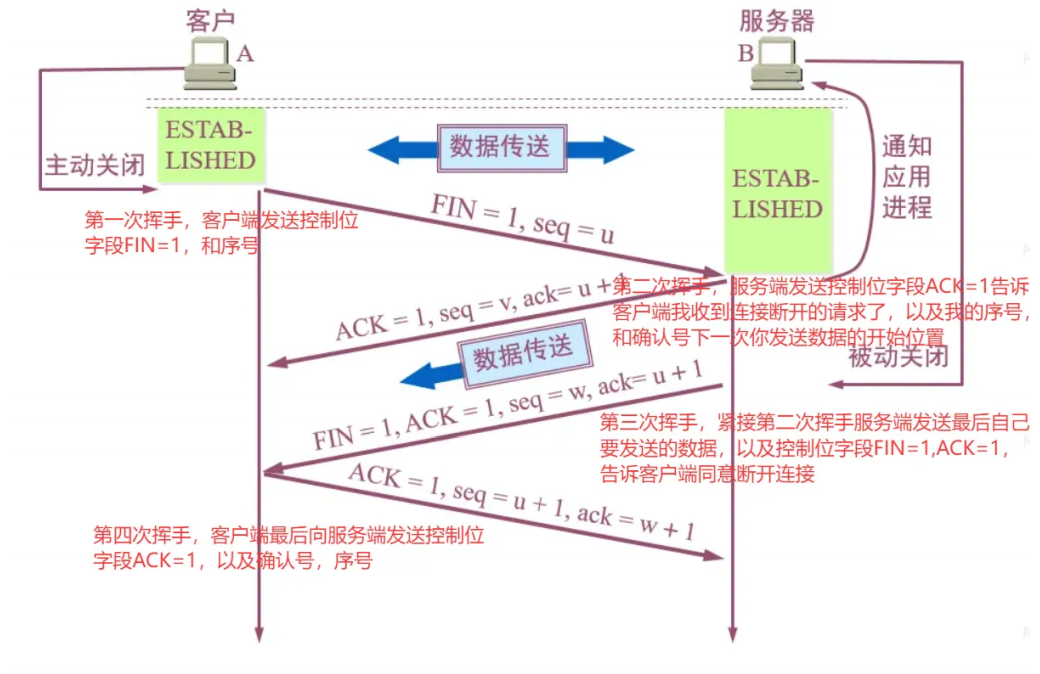

四、TCP协议四次挥手:释放连接

1.四次挥手过程

-

客户端 → 服务器:FIN=1, seq=u

-

服务器 → 客户端:ACK=1, seq=v, ack=u+1

-

服务器 → 客户端:FIN=1, ACK=1, seq=w, ack=u+1

-

客户端 → 服务器:ACK=1, seq=u+1, ack=w+1

2.关键疑问:为什么四次挥手比三次握手多一次?

因为 TCP 是 "全双工" 通信(双方可同时发送数据),服务器在收到客户端的 FIN 后,可能仍有未发送完的数据,需先发送 ACK 确认 "收到释放请求",待数据发送完毕后再发送 FIN 请求释放,因此需分两次挥手(第二次和第三次),最终形成四次挥手。

五、可靠传输机制

1.确认应答

接收方每收到一个报文段,都会发送一个ACK确认报文,告知发送方下一个期望接收的字节序号。

2.重传机制

TCP协议在保证可靠性传输的过程中,针对数据在传输过程中,出现丢包的情况,或者ACK丢失,会采⽤不同的机制进⾏重新传输。重传策略有三种:超时重传,快速重传,SACK选择性重传。

1.超时重传:

发送方为每个报文段设置 "重传超时时间(RTO)",若超时未收到 ACK,则重传该报文段。

2.快速重传:

若发送方连续收到 3 个相同的 ACK(如连续收到ack=101),无需等待 RTO 超时,立即重传丢失的报文段(序号 101 开始的数据)。

3.SACK选择性重传:

快速重传在重传丢失的报⽂段时,会⾯临⼀个问题问题:重传的时候,是重传之前的⼀个,还是重传所有。为了解决不知道该重传哪些TCP报⽂,于是就有SACK⽅法。SACK重传方法需要在 TCP 首部 "选项" 字段添加 SACK(选择性确认)信息,它可以将缓存的地图发送给发送⽅,这样发送⽅就可以知道哪些数据收到了,哪些数据没收到,知道了这些信息,就可以只重传丢失的数据。

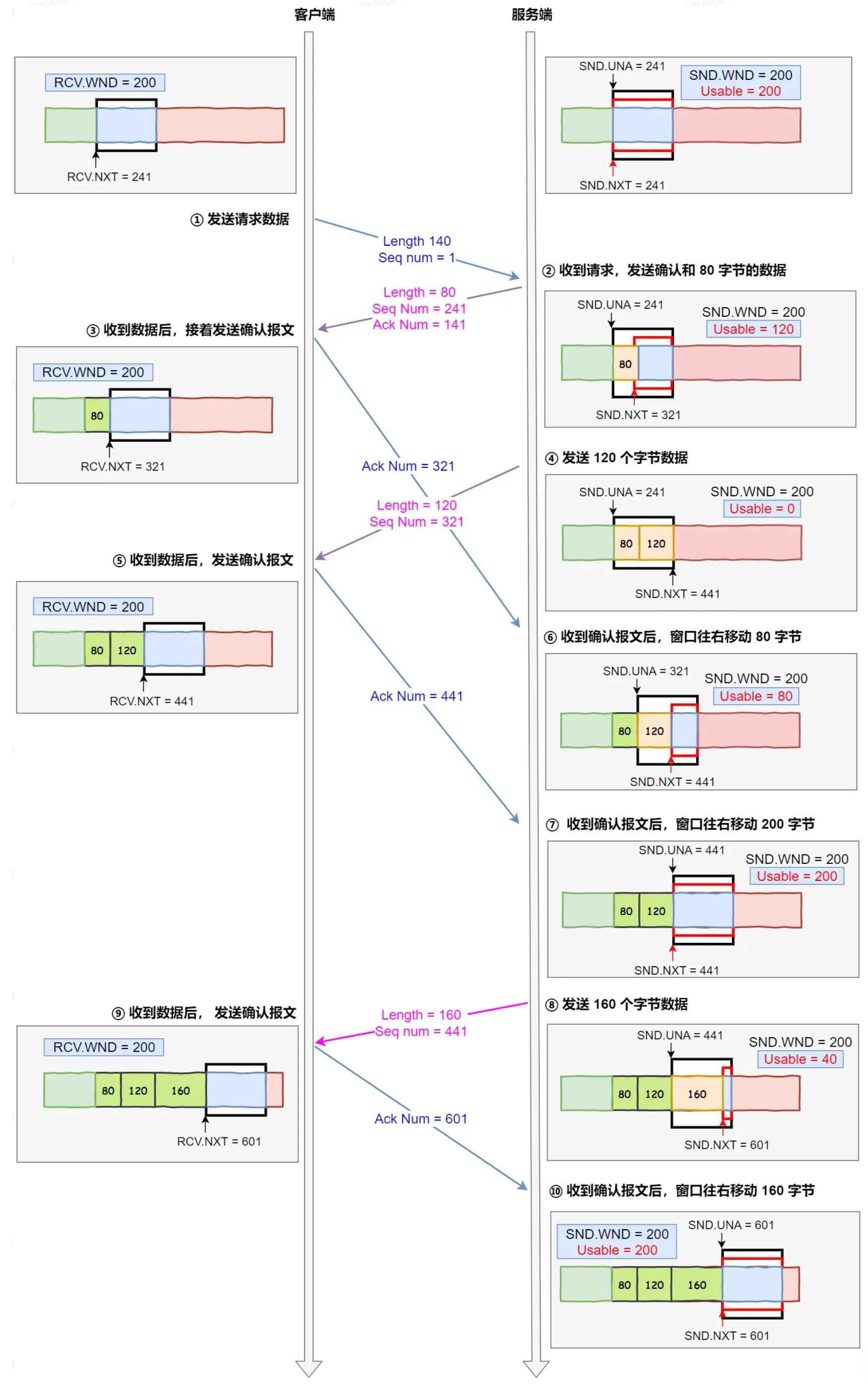

六、滑动窗口

1.什么是窗口

发送方和接收方各维护一个窗口,用于缓存待发送/待接收的数据。窗口大小由接收方通过TCP首部的"窗口"字段动态通知发送方。

2.作用

1.提高通信效率;

2.实现流量控制;

3.窗口滑动

当发送方收到 ACK 确认某个序号的数据后,发送窗口向右移动,允许发送新的数据。其滑动过程如下:

七、拥塞控制

防⽌过多数据注⼊到⽹络中,即控制发送⽅的数据发送量。 拥塞控制的4个算法:慢启动,拥塞避免,拥塞发⽣,快速恢复。

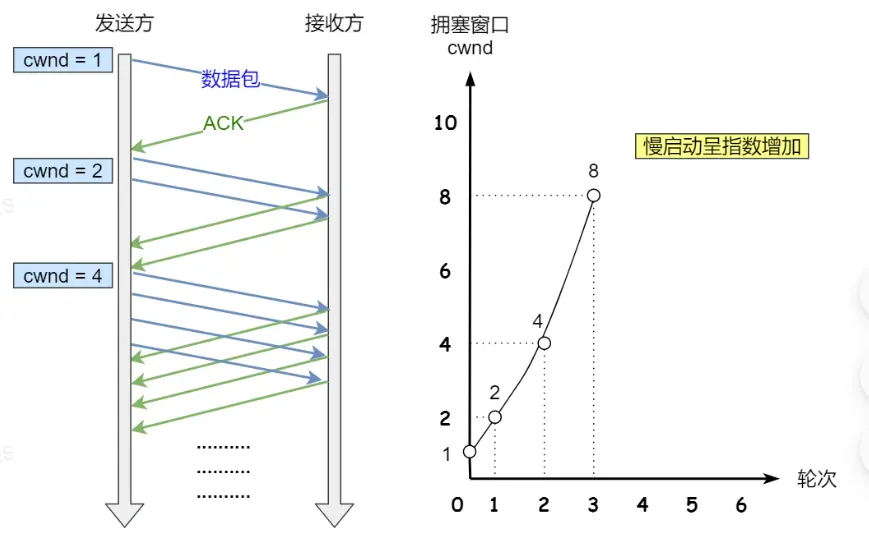

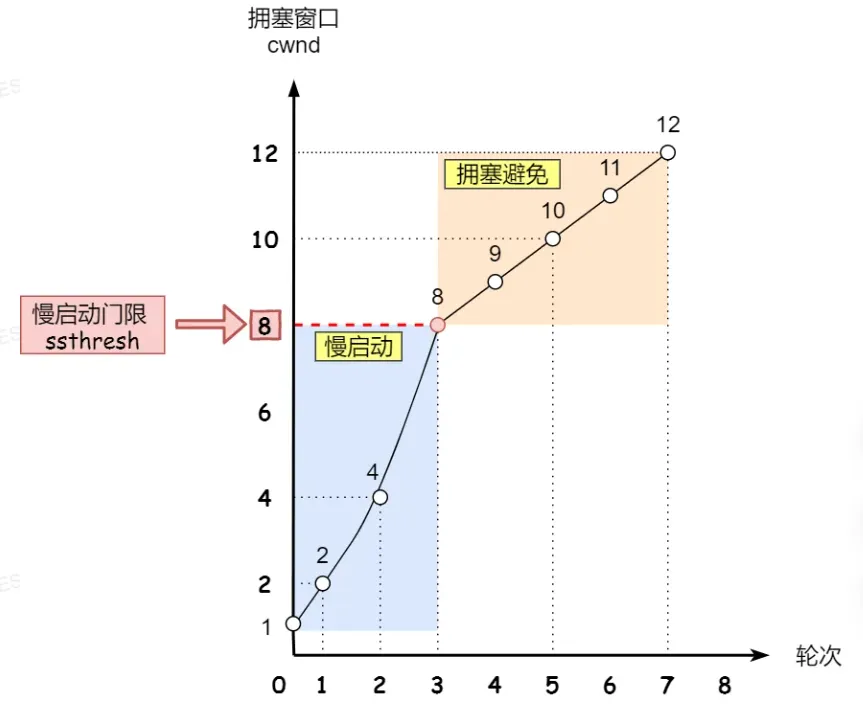

1.慢启动

设置初始时**cwnd=1(** 仅发送 1 个报文段),先探测网络承载能力,避免初始发送过多数据导致拥堵,每收到一个 ACK,cwnd 翻倍(指数增长),直到cwnd达到 "慢启动门限(ssthresh)"。

2.拥塞避免

2.拥塞避免

TCP会设置⼀个慢启动⻔限 ssthresh ,当 cwnd>=ssthresh 时,进⼊拥塞避免阶段,每轮 cwnd 仅加 1(线性增长),减缓 cwnd 增长速度,避免触发网络拥堵。

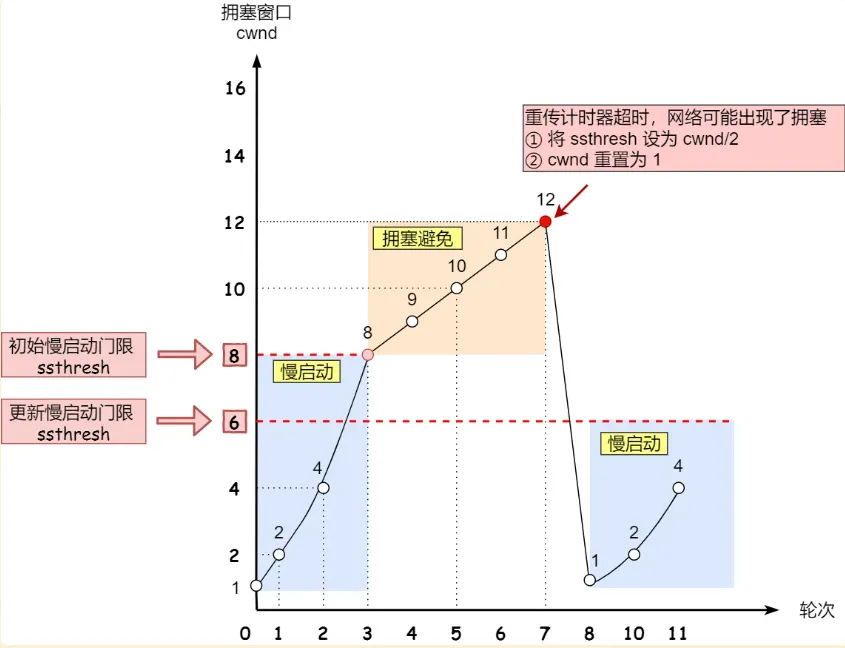

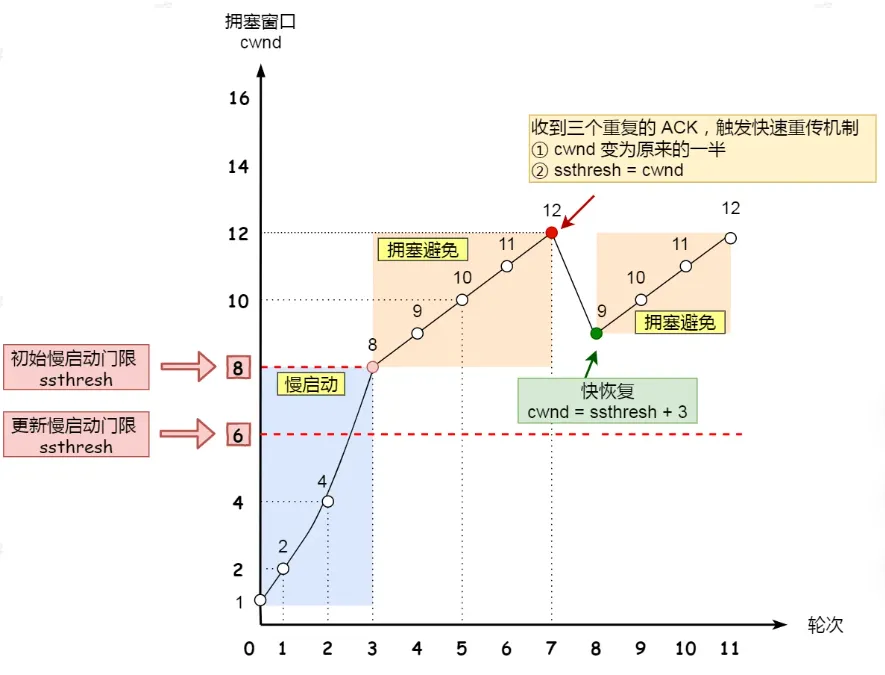

3.拥塞发生

出现丢包现象,就会触发重传机制,触发重传机制也就进⼊了拥塞发⽣算法。重传机制主要有两种:超时重传和快速重传。

1.超时重传(严重堵塞)

**·**ssthresh = cwnd / 2(降低门限);

·cwnd 重置为 1,重新进入慢启动。

2.快速重传(轻微堵塞)

·ssthresh = cwnd/2;

·cwnd = ssthresh + 3,进入快速恢复。

4.快速恢复

在快速重传后,每收到一个重复ACK,cwnd+1,逐步恢复发送速率。其优势是无需重新慢启动,快速恢复传输效率。

八、总结

TCP作为互联网的核心协议,通过连接管理、确认应答、重传机制、滑动窗口、流量控制与拥塞控制等多机制协同,在不可靠的IP网络上实现了可靠传输。理解TCP工作机制对网络编程、性能优化及故障排查至关重要,是处理延迟、丢包、吞吐率等问题的理论基础,掌握TCP有助于开发者构建更稳定、高效的系统,提升技术纵深与架构能力。

希望本文能够帮助你更系统地理解TCP协议的核心机制,在实际开发和调试中带来实质性的帮助。如果有疑问或新的见解,欢迎交流讨论!