在人工智能应用开发的浪潮中,每一位开发者或许都经历过相似的"启蒙时刻":初次调用大模型API,看到屏幕上流畅涌现出精准答案时的兴奋。然而,当兴奋褪去,真正将大模型集成到生产环境时,一场更为严峻的考验才刚刚开始。这不再是关于模型能否回答"地球为什么是圆的",而是关乎你的应用能否在真实的用户压力下,稳定、快速且经济地持续运转。

这片看似繁荣的"百模大战"景象,对一线开发者而言,更像是一片充满未知与迷雾的沼泽。我们正在面临一个前所未有的"选择炼狱"。

第一部分:AI开发者的真实困境------MaaS时代的"性能盲区"

大模型即服务(MaaS)的兴起,极大地降低了开发者使用尖端AI能力的门槛。阿里云、腾讯云、百度智能云等巨头,以及智谱AI、月之暗面、百川智能等新兴力量,共同构建了一个庞大的模型超市。货架上琳琅满目,从千亿参数的庞然大物到针对特定场景的轻量级模型,应有尽有。但问题也随之而来:当产品经理带着需求走来,当运营部门设定了严格的成本红线,当用户在应用商店里因为"反应太慢"而打下一星差评时,我们该如何做出最优选择?

长久以来,行业内评估一个大模型优劣的核心标准,似乎都聚焦于"精度"和"能力"。我们习惯于比较不同模型在MMLU、GSM8K等学术基准测试上的得分,这些分数固然重要,它们代表了模型的"智商上限"。但在真实世界里,一个应用的成败,往往取决于那些更接地气、更关乎工程实践的因素。这些因素,构成了M-a-a-S中那个至关重要却又常常被忽视的"S"------服务(Service)。

现实世界的技术痛点,远比跑分复杂:

-

延迟(Latency):用户体验的生命线。 想象一个场景:你正在开发一款实时AI写作助手,用户每敲击几秒钟,就期望获得语法修正或内容补全的建议。如果API响应需要3-5秒,这个功能就从"助手"沦为了"累赘"。对于在线客服、代码Copilot、交互式问答等场景,哪怕是数百毫秒的延迟差异,都能直接决定用户的去留。我们谈论的不仅仅是总响应时长,还有"首字延迟"(Time to First Token, TTFT),它决定了用户何时能"看到"系统在工作,是缓解等待焦虑的关键。一个总耗时相同,但TTFT极低的模型,给用户的感觉会快得多。

-

吞吐量(Throughput):规模化的瓶颈。 当你庆幸应用终于有了第一批100个种子用户时,是否想过当用户量增长到10万时,你的后端服务将面临怎样的风暴?吞吐量,即单位时间内能够处理的请求或Token数量,是衡量系统处理能力的"水管宽度"。对于需要进行大规模数据清洗、文档分析、内容审核等批处理任务的场景,高吞-吐量意味着更短的作业时间和更低的单位成本。一个低吞吐量的模型服务,即便单次调用价格低廉,也可能因为需要启动大量并行实例而导致总成本飙升,成为业务扩展的"隐形天花板"。

-

可靠性与稳定性(Reliability & Stability):生产环境的基石。 没有什么比生产环境中频繁出现的500、502或请求超时更让工程师头疼的了。MaaS服务商在不同时间段(如工作日午后、晚间高峰)的负载能力是不同的。一个在凌晨测试时表现优异的模型,可能在业务高峰期变得极不稳定。这种不确定性迫使开发者不得不构建复杂的重试逻辑、熔断机制和多服务商备份切换策略,这不仅增加了开发和维护成本,更可能因服务中断给业务带来直接损失。99.9%的成功率和99%的成功率之间,对于一个日均百万级调用的应用来说,是每天1000次失败和10000次失败的巨大差别。

-

成本(Cost):商业可行性的最终审判。 成本计算从来不是一个简单的"每千Token单价"问题。它是一个与延迟、吞-吐量、稳定性深度绑定的复杂函数。一个低价但高延迟的模型,可能会因为长时间占用计算资源而产生更高的实际成本。一个低价但低吞吐量的模型,在处理同样规模的任务时,总成本可能远超一个高价但高吞吐量的模型。开发者需要的是一个能够清晰衡量"性价比"的标尺,而不是一份简单的价目表。

在这样的背景下,开发者们急需一个"新罗盘",一个能够穿透营销话术和学术跑分迷雾的工具,它必须客观、真实、持续地反映MaaS服务在真实世界中的性能表现。我们需要的不再是"谁更聪明",而是"谁在我的场景下更好用、更可靠、更划算"。

第二部分:初探AI Ping------一个为开发者而生的MaaS性能"仪表盘"

正是在这种普遍的行业焦虑中,我偶然间注意到了一个名为**AI Ping(aiping.cn)**的平台。最初吸引我的是一则预告:清华大学将联合中国软件评测中心,在杭州GOSIM大会的应用与智能体论坛上发布《2025大模型服务性能排行榜》,而AI Ping正是该榜单的数据与技术支持方。

清华大学的学术背书,尤其是由计算机系高性能计算所所长翟季冬教授亲自发布,让我立刻意识到这并非又一个简单的跑分网站。 翟教授的团队在并行计算和性能评测领域享有盛誉,这为AI Ping的数据科学性与权威性提供了强有力的信任基础。 中国软件评测中心作为国家级评测机构的加入,则进一步确保了其客观与公正。

怀着极大的兴趣,我打开了aiping.cn的网站。

第一印象:信息密度极高且直观

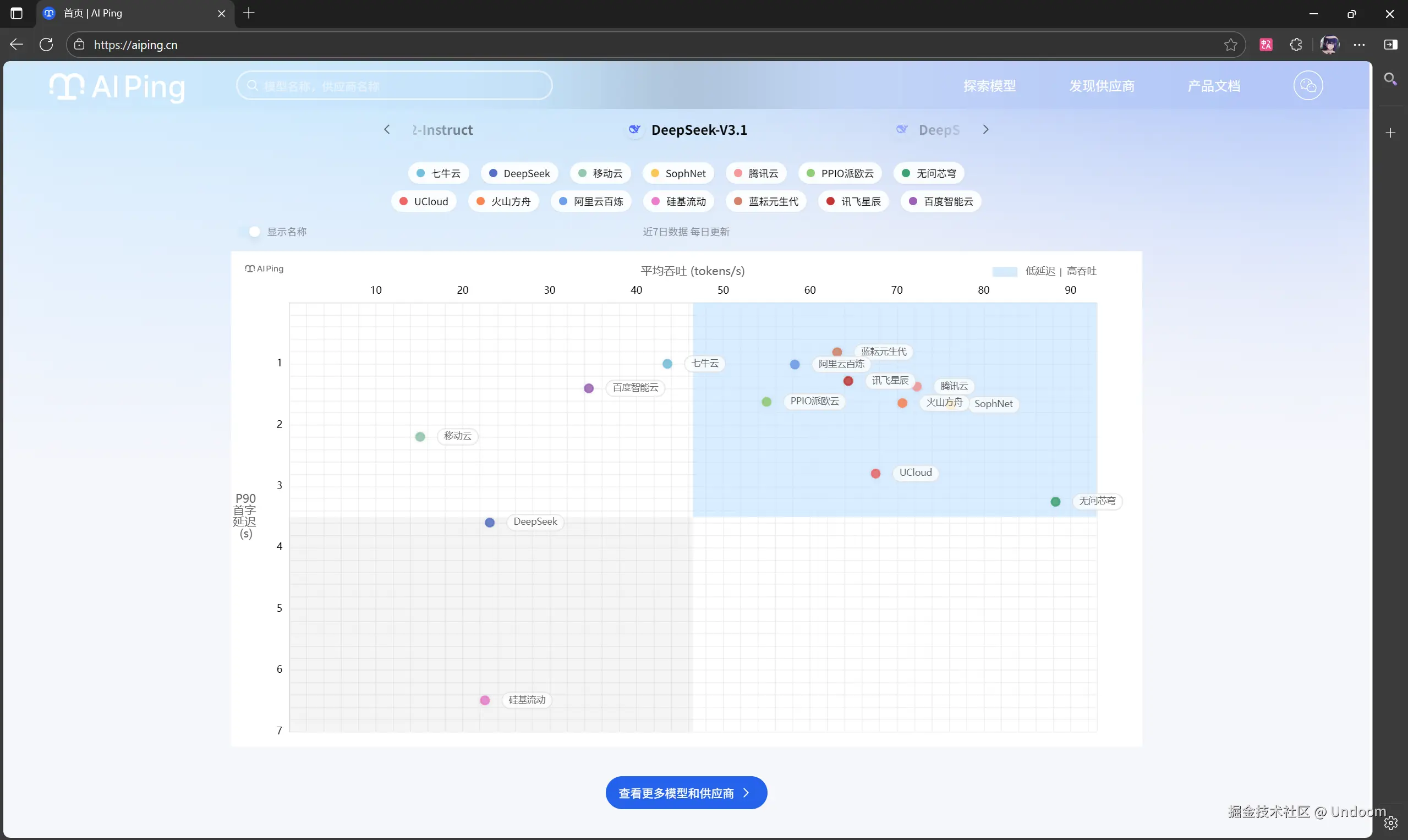

AI Ping的首页没有冗余的宣传语,映入眼帘的是一张巨大的性能排行榜。这张榜单的核心数据栏目瞬间抓住了我的眼球:

- 模型服务

- 供应商

- 首次延迟 (ms)

- Token间延迟 (ms)

- 总延迟 (ms)

- 吞吐量 (token/s)

- 成功率

这几乎完美地回应了我在第一部分中提到的所有核心痛点。它将"服务性能"这一模糊的概念,量化为了开发者能够直接理解和比较的具体指标。你可以一键按照任何你关心的指标进行排序,比如,如果你在做实时对话机器人,可以直接点击"首次延迟"进行升序排列,全球顶尖的低延迟模型服务便一目了然。

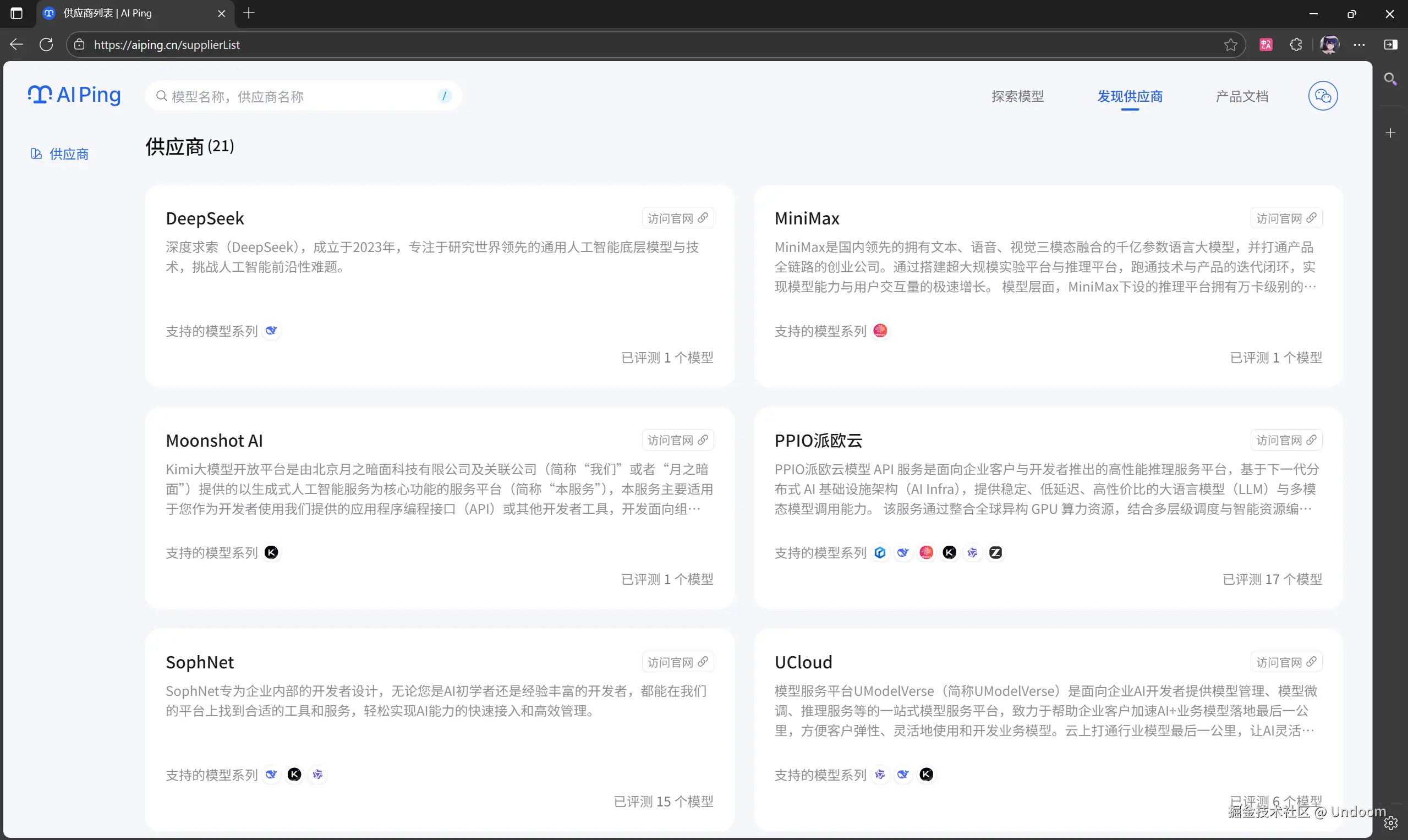

主页往下滚动,平台清晰地展示了其覆盖范围:超过20家MaaS供应商和220种以上的模型服务,包括了市场上几乎所有的主流模型,如DeepSeek、Qwen3(通义千问)和Kimi-K2等。这种广泛的覆盖面确保了评估的全面性,避免了因样本不足而产生的偏见。

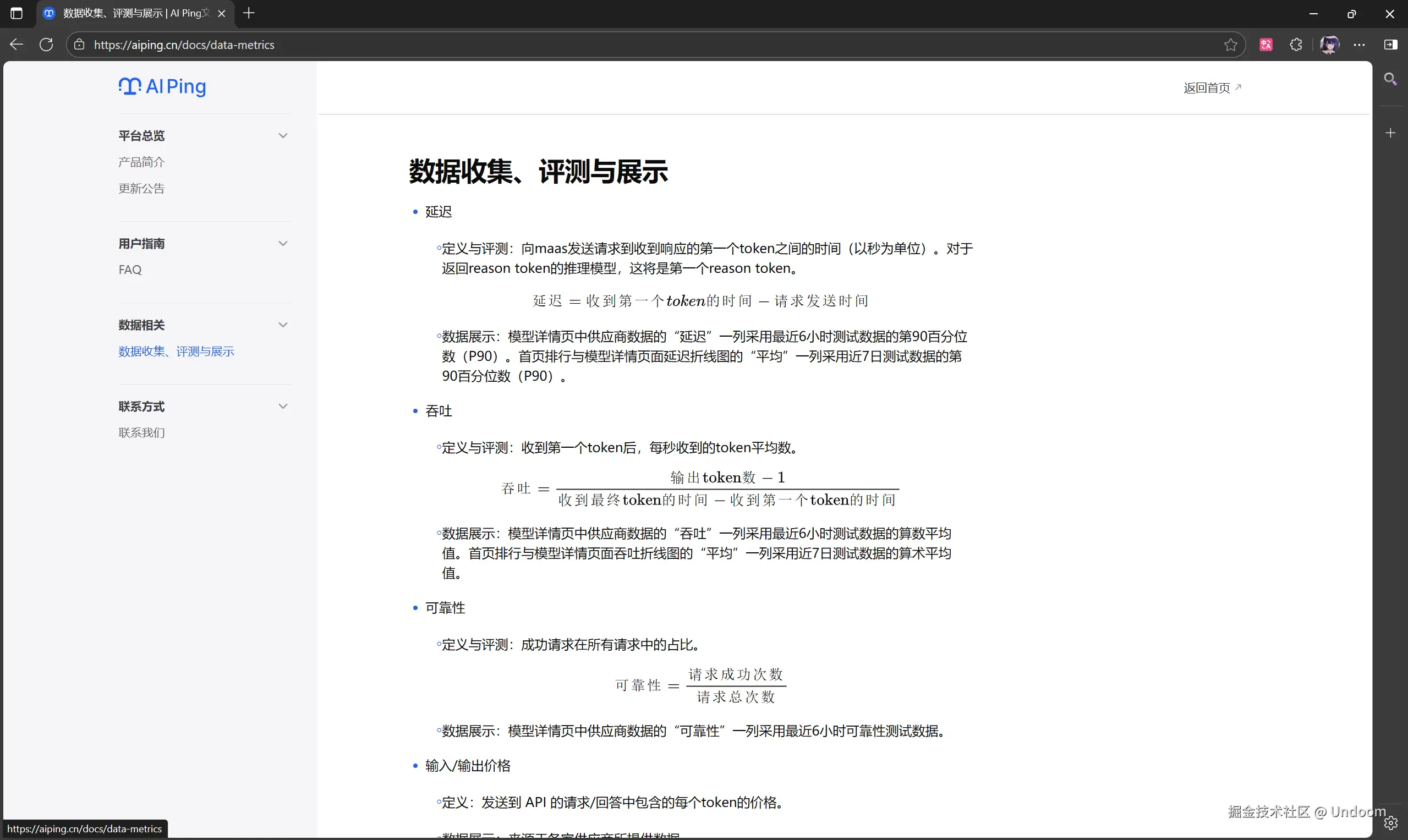

最让我印象深刻的是AI Ping宣称的评测方法:长周期、高频率、多时段的数据评测,并进行实时榜单更新。 这意味着它摒弃了传统评测中"一锤子买卖"式的单次跑分,而是通过7x24小时的持续监测,来捕捉每个MaaS服务在不同时间负载下的性能波动。这对于生产环境的应用来说,意义非凡。

功能探索:深入模型与供应商的"数据档案"

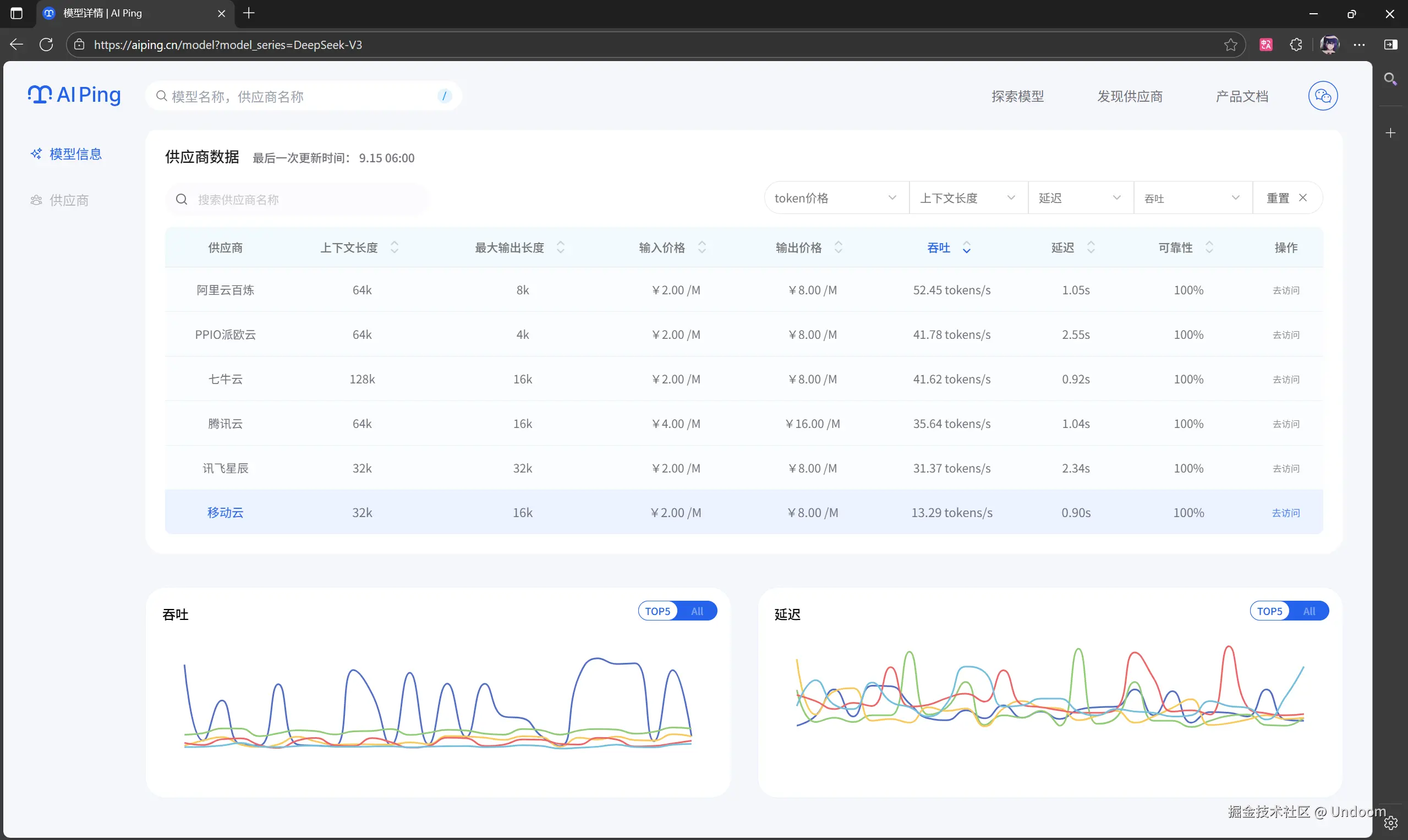

简单的排行榜只是起点。AI Ping的价值在于其深度挖掘的能力。通过顶部的导航栏,我可以轻松地在"探索模型"和"发现供应商"之间切换。

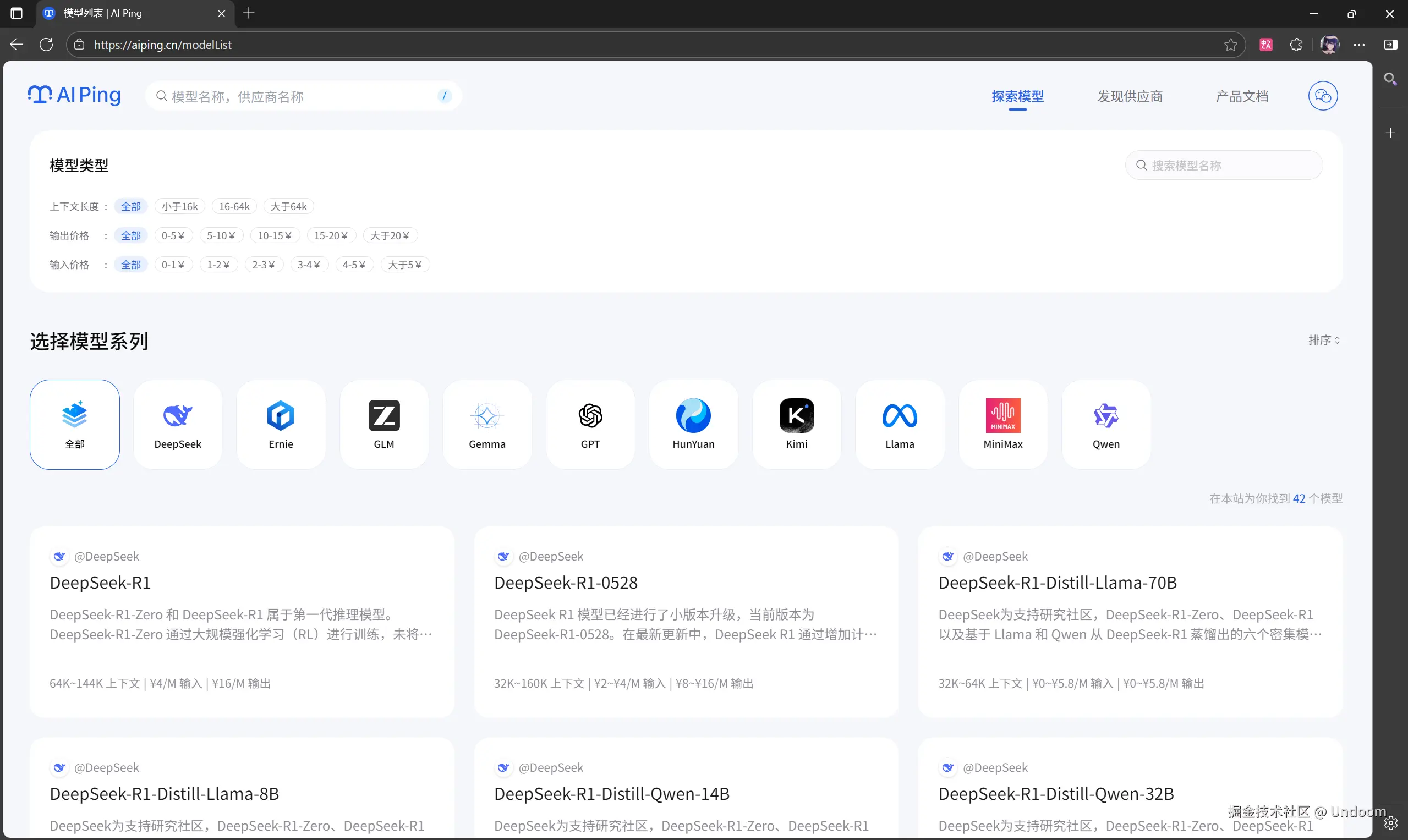

- 探索模型(Explore Models)

在这个页面,我可以利用左侧的筛选器,根据供应商、模型名称、甚至上下文长度等条件,快速定位到我感兴趣的模型。例如,如果我的RAG应用需要处理长文档,我可以将上下文长度设定在32K以上,平台会立即过滤出符合条件的模型。

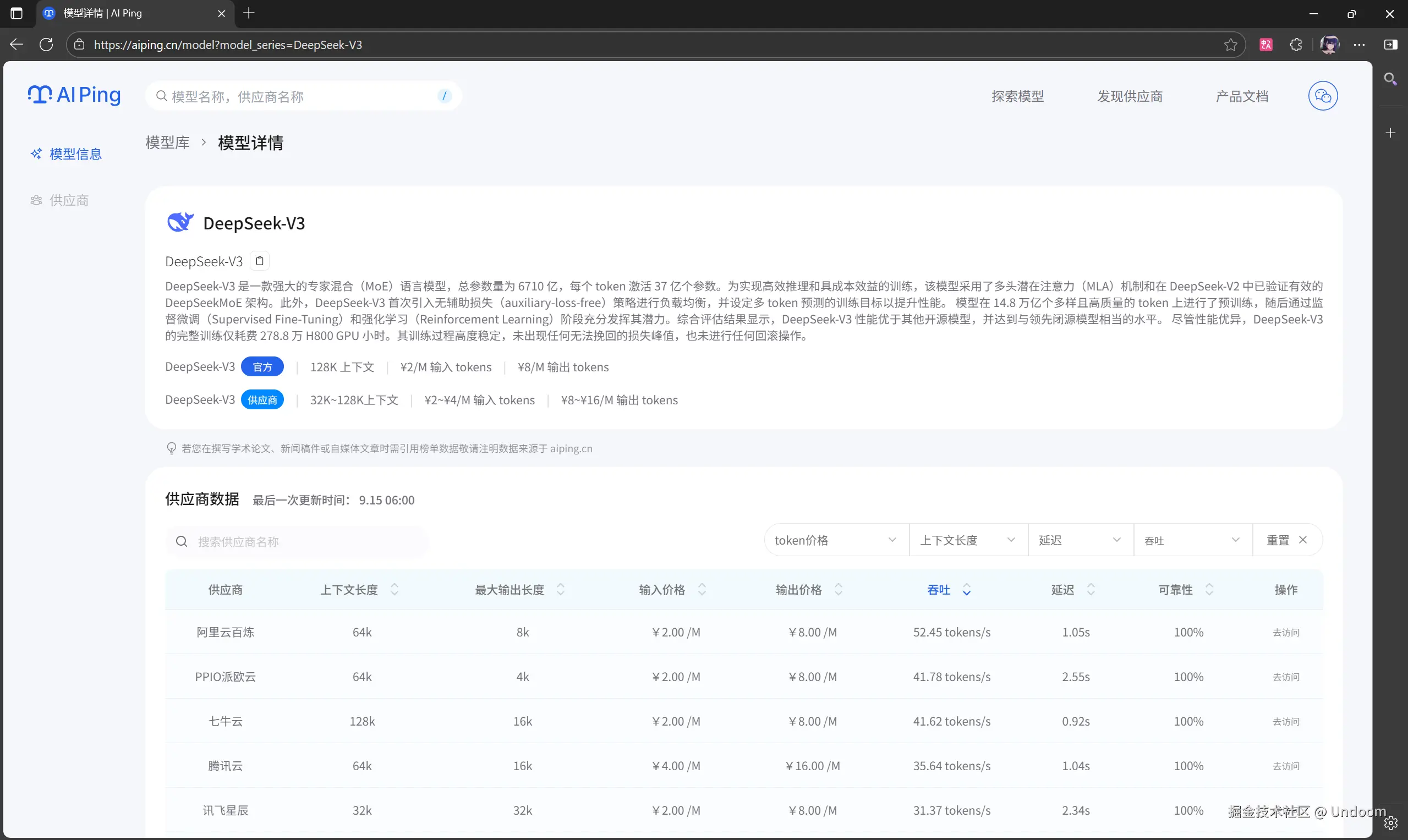

我点击了近期非常热门的moonshot-v1-32k(Kimi)模型,进入了它的详情页面。这里呈现的数据深度超出了我的预期:

- 关键参数汇总:页面顶部清晰地列出了该模型的核心信息:上下文长度、价格(输入/输出)、最大输出Token数。这些都是开发者在做技术选型时必须考虑的基本要素。

- 性能数据可视化 :接下来是动态的性能图表。AI Ping提供了过去24小时、过去7天甚至更长时间维度的延迟和吞吐量变化曲线。我可以清晰地看到

moonshot-v1-32k在一天内不同时段的性能波动。例如,我可能会发现它在下午2点到5点之间的总延迟有明显的上升趋势。这种数据洞察,对于规划应用的资源冗余和设置合理的超时阈值,具有极高的参考价值。 - 数据分布统计:除了平均值,平台还提供了p50, p90, p95, p99等分位数数据。对于追求高可用性的应用,平均延迟可能具有欺骗性,p99延迟(即99%的情况下延迟低于该值)才是决定用户最差体验的"木桶短板"。AI Ping对数据分布的呈现,体现了其对专业工程实践的深刻理解。

- 发现供应商(Discover Providers)

这个模块提供了另一个观察维度。当我点击某个供应商,比如阿里云,页面会展示出该供应商提供的所有被AI Ping评测的模型服务列表,以及它们的综合性能表现。这对于希望在一个云生态内解决所有AI需求的企业来说非常有用。你可以横向比较同一家供应商不同模型之间的性能差异,也可以纵向评估该供应商整体的服务质量和稳定性。

科学性与公正性的保障

在浏览产品文档时,我特别关注了AI Ping的评测方法论。平台强调,所有评测均以匿名用户身份发起,这意味着供应商无法针对评测进行特殊优化,保证了结果的客观性。同时,所有对比测试都在相同的模型、相同的提示词(prompt)、相同的时间窗口下进行,确保了"控制变量"这一科学测试的基本原则。这种严谨的、贴近普通开发者真实使用场景的评测方式,正是其数据能够获得清华大学和中国软件评测中心认可的根本原因。

总的来说,AI Ping给我的初步印象是:专业、透明、且极度实用。它不像是一个营销工具,更像是一个为解决工程师实际问题而打造的精密仪器。它将模糊的"性能体感"转化为了可以量化、可以追溯、可以比较的工程数据。

第三部分:实战演练------用AI Ping为两个典型AI应用"导航"

理论和初步印象终究需要实践来检验。为了深度评估AI Ping的实际价值,我虚构了两个在现实中极具代表性的开发场景,并以开发者角色的视角,全程使用AI Ping来完成技术选型。

场景一:AI实时翻译耳机的API选型

- 开发者画像:李伟,一家AI硬件创业公司的嵌入式软件工程师。

- 产品需求:开发一款AI同声传译耳机,用户说话后,耳机需在最短时间内将翻译结果播放出来。

- 核心技术诉求 :

- 极致的低延迟:这是决定产品成败的核心指标。"首字延迟"(TTFT)和"总延迟"都必须尽可能低,以减少对话的停顿感。

- 高可靠性:在跨国会议、旅行等关键场景,翻译服务绝不能掉链子。成功率必须接近100%。

- 成本敏感:作为硬件产品,后端的API调用是持续性成本,需要在满足性能的前提下,尽可能控制。

- 吞吐量要求不高:单个用户的使用是串行的,早期用户量不大,对高并发吞吐需求不迫切。

李伟的AI Ping使用路径:

-

初步筛选(按延迟排序): 李伟打开AI Ping首页,他的目标非常明确。他首先点击了"首次延迟"列标题,进行升序排序。瞬间,排行榜的前几位被几家以速度著称的模型服务占据。他又点击了"总延迟"进行二次排序,综合考量两个延迟指标。通过这一步,他迅速将候选名单从200多个模型缩小到了5-6个。

-

深度分析(审查稳定性与细节) : 接下来,李伟逐一点击进入这几个候选模型的详情页面。他重点关注的不再是平均延迟值,而是延迟性能曲线图 和p99延迟数据。

- 候选模型A:平均总延迟为800ms,非常出色。但李伟在7天性能曲线上发现,该模型每天下午都会出现周期性的延迟尖峰,p99延迟飙升至3000ms。这意味着在高峰时段,有1%的用户会体验到长达3秒的卡顿,这对于同传耳机是不可接受的。李伟在评估表上将模型A的优先级调低,并标注"性能不稳定"。

- 候选模型B:平均总延迟为950ms,略逊于A。但其7天性能曲线非常平滑,几乎没有毛刺。其p99延迟也仅为1200ms,表现出极高的稳定性。李伟对模型B的稳定性非常满意。

- 候选模型C:延迟表现与B相似,但其供应商是一家初创公司,李伟对其长期服务的可靠性存有疑虑。

-

成本与可靠性权衡 : 在筛选出性能稳定可靠的模型B后,李伟开始考察成本。在模型详情页,他看到了清晰的定价:输入

¥0.008 / 1K tokens,输出¥0.012 / 1K tokens。同时,他注意到模型B的"成功率"指标在过去7天始终维持在99.98%。 -

做出数据驱动的决策: 在没有AI Ping之前,李伟可能需要花费一到两周的时间,自己编写脚本对几个候选API进行压力测试,而且测试的覆盖时段和样本量都非常有限。现在,通过AI Ping不到一个小时的分析,他就得出了一个清晰的结论:模型B虽然不是平均延迟最低的,但其极致的稳定性和可接受的成本,使其成为AI同传耳机项目当前阶段最理想的选择。AI Ping帮助他避免了模型A可能带来的"高峰期性能雪崩"的隐患,将一个高风险的决策,转化成了一个有充分数据支持的工程选择。

场景二:金融文档智能分析平台的后端模型选型

- 开发者画像:张静,一家金融科技公司的后端架构师。

- 产品需求:开发一个SaaS平台,允许客户上传大量的年度财报、招股说明书等PDF文档,平台在后台进行批量处理,提取关键财务数据、生成摘要并进行风险评估。

- 核心技术诉P求 :

- 超高吞吐量:系统需要在夜间或业务低谷期,处理成千上万份长文档。处理速度直接关系到计算资源的租赁成本和向客户交付结果的时间。

- 长上下文支持:金融文档动辄上百页,模型必须支持足够长的上下文窗口(例如128K tokens)才能进行有效的全篇分析。

- 高可靠性:批处理任务中任何一次失败都意味着需要人工介入和重试,成本高昂。成功率必须极高。

- 延迟不敏感:由于是异步批处理,单次请求是1秒还是10秒完成,对最终用户无感知。

张静的AI Ping使用路径:

-

初步筛选(按功能与吞吐量) : 张静进入AI Ping的"探索模型"页面。她首先使用左侧的筛选器,将"上下文长度"设定为大于

100000。符合条件的模型列表立刻被筛选出来。接着,她的鼠标移动到"吞吐量 (token/s)"列,点击进行降序排序。此时,排行榜的顶端展示出了当前市场上处理速度最快的长文本模型。 -

深度分析(验证可靠性与成本模型): 张静将吞吐量排名前三的模型作为重点考察对象,并进入它们的详情页面。

- 候选模型X:吞吐量高达2500 tokens/s,非常惊人。但张静在详情页仔细查看其"成功率"指标,发现只有99.2%。这意味着每处理1000份文档,就可能有8份失败。对于金融数据处理,这个失败率太高了,后期的数据校验和重跑成本会很麻烦。

- 候选模型Y:吞吐量为2200 tokens/s,略低于X,但其成功率达到了惊人的99.99%,几乎无懈可击。这正是张静所需要的工业级可靠性。

- 候选模型Z:吞吐量和可靠性都与Y相当,但其价格比Y高出30%。

-

构建成本效益分析: 现在,张静手头有了清晰的数据。她可以构建一个简单的成本效益模型来做最终决策。假设需要处理一个包含1亿token的文档库:

- 使用模型Y :

- 处理时长 = 100,000,000 tokens / 2200 tokens/s ≈ 45455秒 (约12.6小时)

- 调用成本 = (100,000 K tokens) * (模型Y的单价)

- 失败处理成本 ≈ 0 (因为可靠性极高)

- 使用模型Z :

- 处理时长 ≈ 12.6小时

- 调用成本 = (100,000 K tokens) * (模型Y的单价 * 1.3)

- 失败处理成本 ≈ 0

通过这个简单的计算,张静可以非常直观地向管理层展示,选择模型Y能在保证同样处理效率和更高可靠性的前提下,节省30%的API调用成本。

- 使用模型Y :

-

自信地完成架构设计: 借助AI Ping,张静不仅为她的平台找到了性能、功能、可靠性和成本的最佳平衡点,还获得了进行资源规划和成本预算的关键数据。她可以精确地估算出处理一定数量的文档需要多少计算实例和多长时间,这使得整个项目规划的确定性大大增强。AI Ping在这里扮演的角色,已经超越了一个简单的排行榜,而是成为了项目架构设计和商业决策的重要数据输入。

通过这两个场景的模拟,AI Ping的价值主张变得异常清晰:它将大模型选型从一个依赖"感觉"、"经验"甚至"运气"的模糊艺术,转变为一门有据可循、有法可依的严谨科学。它赋予了开发者"洞察"MaaS服务真实表现的能力。

第四部分:超越排行榜------AI Ping对行业生态的深远影响

在深度试用和分析AI Ping之后,我认为它的意义远不止于一个好用的工具。它的出现,可能会对整个大模型应用生态产生更为深远和积极的影响。

1. 为开发者赋能,重塑甲乙方关系

长期以来,在MaaS服务领域,开发者与供应商之间存在着一定程度的信息不对称。供应商公布的往往是理想条件下的最佳性能数据,而开发者只能在实际使用后才能感知到真实情况。AI Ping就像一个独立的、全天候的"第三方监督员",它将服务的真实表现数据(包括高峰期的抖动和不尽如人意的p99延迟)公开透明地呈现给所有人。这极大地增强了开发者的议价能力和选择权,促使MaaS供应商之间从单纯的模型能力竞赛,扩展到包括服务质量、稳定性、性价比在内的全方位竞争。

2. 树立行业新标杆,推动服务质量提升

当延迟、吞吐量、可靠性这些"服务质量"指标被置于聚光灯下,并被持续、公开地衡量时,必然会激励MaaS供应商投入更多资源去优化他们的基础设施、负载均衡策略和运维能力。一个在AI Ping榜单上长期表现不佳的供应商,将面临巨大的市场压力。反之,那些能够提供持续稳定、高性能服务的供应商,将凭借透明的数据获得市场的认可。这种良性竞争的最终受益者,将是广大的开发者和最终用户。

3. 权威认证的重要性:从"民间测评"到"行业标准"

AI Ping与清华大学、中国软件评测中心的合作,是其区别于其他评测工具的关键一步。 这标志着对MaaS服务性能的评测,正在从零散的、非标准的"民间行为",走向系统化、科学化、标准化的"行业共识"。由顶尖学术机构和国家级评测中心共同发布的排行榜,其公信力和影响力是任何单一商业实体无法比拟的。这不仅为AI Ping本身建立了极高的专业壁垒,更有望推动形成一套行业公认的MaaS性能评估标准,引导整个产业的健康发展。

对AI Ping的未来展望与建议

作为一个深度体验后的"用户",我也对AI Ping的未来充满期待,并在此提出几点不成熟的建议:

- 推出个性化监控与告警:如果开发者可以将自己正在使用的模型服务加入一个"我的关注"列表,当该服务的性能(如延迟或成功率)出现显著下降时,AI Ping能够主动推送告警。这将使其从一个选型工具,进化为一个生产环境的实时"哨兵"。

- 增加成本计算器与预算模拟:在现有性能数据的基础上,如果能集成一个成本计算器,让开发者输入预期的调用量和并发需求,就能模拟出使用不同模型服务的预估月度成本。这将使选型过程更加闭环。

- 建立开发者社区与评价体系:除了客观的性能数据,如果能引入开发者对模型在特定场景下"实际效果"的主观评价和使用经验分享,将为平台增加更多元的决策参考维度,形成数据与口碑的合力。

结语

大模型技术的发展日新月异,但对于将技术转化为可靠应用的开发者而言,脚下的每一步都需要走得坚实而稳健。在当前这个模型能力日趋同质化,而服务质量参差不齐的时代,对MaaS性能的精准洞察,已经成为AI应用开发的核心竞争力之一。

AI Ping的出现,恰逢其时。它由清华系创新企业清程极智推出,其团队在AI Infra和性能优化领域拥有深厚积累。 它不仅仅是一个排行榜,更是一套科学的方法论,一个透明的观察窗口,一个赋予开发者决策信心的赋能平台。它用7x24小时不间断的真实数据,为在MaaS迷雾中探索的开发者们,点亮了一座至关重要的灯塔,帮助我们绕开暗礁,选择最稳健、最高效的航线,最终抵达成功应用的彼岸。对于任何严肃对待AI应用开发和落地的团队或个人而言,AI Ping都值得被加入你的常用工具箱。