目录

[按位与操作符 - "&"](#按位与操作符 - "&")

[按位或操作符 - "|"](#按位或操作符 - "|")

[按位异或操作符 - "^"](#按位异或操作符 - "^")

结构成员访问操作符["." - 结构体.成员名](#"." - 结构体.成员名)

["->" - 结构体指针->成员名](#"->" - 结构体指针->成员名)

表达式求值

移位操作符

移位操作符主要包含两种:左移操作符 "<<"** 和 **右移操作符 ">>" 。需要明确的是,这两种操作符的操作对象并非整型数据的十进制数值,而是其在内存中存储的二进制位。

更关键的是,整型数据(尤其是有符号整型)在计算机内存中并非直接存储其 "原码",而是以补码的形式存储 ------ 这是计算机为了统一处理正负数运算、避免符号位运算冲突而采用的底层规则。因此,移位操作符实际移动的,正是整型数据补码对应的二进制位。

也正因为如此,要真正理解移位操作符的运算逻辑(比如移位后数值如何变化、符号位是否参与移动等),就必须先掌握 "原码、反码、补码" 的概念与转换规则。毕竟移位操作是直接作用于补码的底层位运算,若不了解补码的存储逻辑,很容易对移位后的结果产生误解,甚至出现计算错误(例如误判负数移位后的符号或数值)。

原码、反码、补码

正整数的原、反、补码

代码演示:

int a = 15;定义变量 a 为 int 整型 ,这意味着它在内存中占用 4 字节(即 32 位)的存储空间,且被赋值为正整数 15。

在计算机中,无论是正整数还是负整数,其 原码 都可直接由数值本身的二进制形式推导得出 ------ 但需注意,原码的位数必须与变量的数据类型所规定的存储位数一致。由于 a 是 int 类型(4 字节 = 32 位),即便 15 的有效二进制形式(1111)仅占 4 位,也需要在前面补全足够的 0,以填满 32 位的存储长度。

此外,二进制原码的 最高位(即第 31 位,从 0 开始计数)是符号位,这是计算机区分正负数的核心标识:

- 当符号位为 0 时,代表该数值是 正整数;

- 当符号位为 1 时,代表该数值是 负整数。

且在计算机对整型数据的编码规则中,有一个关键特性:正整数的原码、反码、补码三者完全相同,这是正整数与负整数在二进制编码上最显著的区别之一。

因此,正整数 15 对应的原码需满足 "32 位长度 + 符号位为 0" 的要求,最终其原、反、补码表现形式统一为:

00000000 00000000 00000000 00001111

这里补充一点:补全前导 0 并非多余操作,而是为了符合 int 类型的固定存储规范 ------ 计算机对不同数据类型的内存占用有严格规定,4 字节的 int 必须以 32 位二进制形式存储,确保内存空间分配的一致性;而符号位的设计,则让二进制序列既能承载数值大小信息,又能明确数值的正负属性,是计算机实现正负数值运算的基础。

负整数的原、反、补码

代码演示:

int a = -15;与正整数 "原、反、补码三者相同" 的特性不同,负整数的原码、反码、补码必须通过特定规则逐步计算,核心差异集中在符号位和数值位的处理上

-15 的原码:

负整数的原码规则与正整数一致 ------ 数值位对应该数绝对值的二进制形式,唯一区别是最高位(符号位)必须为 1(用于标识负数,正整数符号位为 0)。

得出 -15 的原码为:10000000 00000000 00000000 00001111

-15 的反码:

原码转反码的核心规则是:"符号位保持不变,其余所有数值位按位取反"("按位取反" 指二进制位的 0 变为 1,1 变为 0)。

得出 -15 的反码为:11111111 11111111 11111111 11110000

-15 的补码:

反码转补码的规则非常明确:"在反码的基础上整体加 1"(若加 1 后产生进位,需向高位依次传递,直至进位消除,这里 -15 的反码末尾为 0,无需复杂进位)。

- 最终得出 -15 的补码为:11111111 11111111 11111111 11110001

总结

-

基本概念:三者是计算机表示整型数据的三种二进制编码形式,核心作用是统一正负整数的运算逻辑,尤其是让减法可通过加法实现。

-

正整数特性 :原码、反码、补码完全相同。

- 原码:符号位(最高位)为 0,数值位是该数的二进制形式(不足类型位数时补 0);

- 示例:15(int 型)的三种码均为

00000000 00000000 00000000 00001111。

-

负整数规则:三种码需分步计算,且互不相同:

- 原码:符号位为 1,数值位是该数绝对值的二进制形式;

- 反码:符号位不变,其余数值位按位取反;

- 补码:反码基础上加 1;

- 示例:-15(int 型)的原码为

10000000...00001111,反码为11111111...11110000,补码为11111111...11110001。

-

关键结论 :计算机内存中实际存储的是补码,所有位运算(如移位、按位操作)均基于补码进行,理解这一点是正确处理整型数据运算的基础。

右移操作符

正整数右移

代码演示:

int a = 15;

int b = a >> 1;

printf("%d\n", a);

printf("%d\n", b);1. 右移操作的基本特性

执行 a >> 1 时,是将变量 a 的二进制补码向右移动 1 位,原变量 a 的值不会发生改变 (右移操作仅产生新结果,不修改原变量),因此打印 a 时仍为初始值 15。新结果被赋值给 b,b 的值由右移后的二进制补码决定。

2. 右移的两种类型与 C 语言的选择

右移操作分为两种核心类型:

- 算术右移 :右边的二进制位被直接丢弃,左边空缺的位补原来的符号位(保持符号不变);

- 逻辑右移 :右边的二进制位被直接丢弃,左边空缺的位统一补0(不考虑符号位)。

C 语言标准并未明确规定右移必须采用哪种方式,但绝大多数编译器对有符号整数默认使用算术右移,这是实际编程中需重点关注的规则。

3. 正整数 15 右移 1 位的具体过程

由于 a 是正整数 15(int 类型,4 字节),其补码与原码一致,为:

00000000 00000000 00000000 00001111(符号位为 0,代表正数)。

按算术右移规则处理:

- 右边最低位的 "1" 被丢弃;

- 左边空缺的位补原符号位(0);

右移 1 位后得到的新补码为:

00000000 00000000 00000000 00000111,对应十进制数值 7。

因此,b 的值为 7,最终打印结果中 a=15、b=7。

负整数右移

代码演示:

int a = -15;

int b = a >> 1;

printf("%d\n", b);1. 负整数右移的前提:明确补码

负整数在内存中以补码形式存储,因此右移操作的对象是其补码。已知 -15(int 类型,4 字节)的补码为:11111111 11111111 11111111 11110001(符号位为 1,代表负数)。

2. 右移 1 位的具体过程(算术右移)

C 语言中多数编译器对负整数仍采用算术右移 :右边最低位的二进制位被丢弃,左边空缺的位补原符号位(此处为 1,保持负数特性)。

对 -15 的补码右移 1 位后,得到的新补码为:11111111 11111111 11111111 11111000。

3. 从补码还原为原码:获取实际值

计算机存储的是补码,但 printf 打印的是数值的十进制真值,需将右移后的补码还原为原码:

- 步骤 1:补码减 1 得反码 新补码

11111111 11111111 11111111 11111000减 1 后,得到反码:11111111 11111111 11111111 11110111。 - 步骤 2:反码取反(符号位不变)得原码 反码的数值位按位取反(符号位保持 1 不变),得到原码:

10000000 00000000 00000000 00001000。

该原码对应的十进制数值为 -8,因此 b 的打印结果为 -8。

左移操作符

左移操作符("<<")的规则相比右移更为简洁且统一,无论操作对象是正整数还是负整数,其底层逻辑完全一致:

每次执行左移时,将整数的二进制补码整体向左移动指定的位数(如左移 1 位、左移 n 位),移动后:

- 右边空缺的位一律补 0(无论原数正负,补 0 规则不变);

- 左边超出存储位数的高位直接被丢弃(例如 int 类型占 32 位,左移后第 32 位及以上的高位会被舍弃)。

举例来说,若对某个整数左移 1 位,就是将其二进制补码向左移 1 位,右边补 1 个 0,左边最高位丢弃 1 位;若左移 n 位,则重复这一过程 n 次 ------ 右边补 n 个 0,左边丢弃 n 个高位。

正整数左移

代码演示:

int a = 6;

int b = a << 1;

printf("%d\n", b);1. 正整数的补码特性

由于 a 是正整数 6(int 类型,4 字节),其原码、反码、补码完全一致,对应的二进制补码为:00000000 00000000 00000000 00000110(符号位为 0,数值位对应 6 的二进制形式)。

2. 左移 1 位的具体过程

左移操作符(<<)的规则对正整数和负整数完全统一:整体向左移动指定位数,右边空缺的位补 0,左边超出存储长度的高位直接丢弃。

对 6 的补码执行左移 1 位操作:

- 二进制序列整体左移 1 位,左边最高位的 "0" 被丢弃;

- 右边空缺的位置补 1 个 0;

最终得到的新补码为:00000000 00000000 00000000 00001100。

3. 结果解析

因正整数的补码与原码一致,新补码对应的十进制数值为 12,因此 b 的打印结果为 12。

负整数左移

负整数的左移与正整数的左移,在核心操作规则上完全一致------ 无论是正整数还是负整数,执行左移时都遵循 "将二进制序列整体左移指定位数,右边空缺位一律补 0,左边超出变量存储长度的高位直接丢弃" 的逻辑,不存在因数值正负而改变的特殊规则。

二者的唯一区别仅在于负整数需要额外处理 "补码的转换与还原" :由于计算机内存中存储的负整数是补码 (而非原码),因此对负整数执行左移前,必须先根据负整数的原码算出其对应的补码;左移操作直接作用于这份补码(操作过程与正整数操作补码完全相同);但左移后得到的结果仍是 "补码形式",而 printf 打印的是数值的十进制真值,因此还需将左移后的补码反向还原为原码,才能得到最终要打印的结果。

反观正整数,因其原码、反码、补码三者完全相同,无需额外的 "补码计算" 和 "补码还原原码" 步骤,左移后直接用补码(即原码)即可得到十进制结果 ------ 但这并非左移规则不同,只是正整数的编码特性省去了转换环节。

按位操作符

按位操作符有:按位与操作符 - "&",按位或操作符 - "|",按位异或操作符 - "^"

注意:以上操作符的操作数必须是整数 ,且操作符操作的是整数的补码

按位与操作符 - "&"

规则:

对两个操作数相同位置的二进制位逐一进行判断,只要其中任意一个位为 0,该位置的运算结果就为 0 ;只有当两个操作数对应位置的二进制位同时为 1 时,运算结果的该位置才会是 1。

简单来说,按位与的逻辑可理解为 "同 1 则 1,有 0 则 0",且运算仅作用于二进制位,不直接处理十进制数值。

代码演示:

int a = 3;

int b = -5;

int c = a & b;

printf("%d\n", c);3 的补码为:00000000 00000000 00000000 00000011

-5 的补码为:11111111 11111111 11111111 11111011

按位于结果为:00000000 00000000 00000000 00000011

运算结果的补码符号位为 0(正整数),因此补码与原码一致,对应的十进制数值为 3。综上,printf("%d\n", c); 最终打印的结果是 3。

按位或操作符 - "|"

规则:

对两个操作数相同位置的二进制位逐一判断,只要其中任意一个位为 1,该位置的运算结果就为 1 ;只有当两个操作数对应位置的二进制位全为 0 时,运算结果的该位置才是 0。

简单来说,按位或的逻辑是 "有 1 则 1,全 0 才 0"

代码演示:

int a = 3;

int b = -5;

int c = a | b;

printf("%d\n", c);3 的补码为:00000000 00000000 00000000 00000011

-5 的补码为:11111111 11111111 11111111 11111011

按位或结果为:11111111 11111111 11111111 11111011

运算结果的补码符号位为 1(负整数),需反向转换为原码:

- 补码减 1 得反码 :

11111111 11111111 11111111 11111010; - 反码取反(符号位不变)得原码 :

10000000 00000000 00000000 00000101;

该原码对应的十进制数值为 -5,因此 printf("%d\n", c); 最终打印的结果是 -5。

按位异或操作符 - "^"

规则:

对两个操作数相同位置的二进制位逐一判断,若对应位的数值相同(均为 0 或均为 1),则运算结果的该位置为 0;若对应位的数值不同(一个为 0、一个为 1),则运算结果的该位置为 1。

简单来说,按位异或的逻辑是 "同 0 异 1"------ 它关注的是二进制位的 "差异"

代码演示:

int a = 3;

int b = -5;

int c = a ^ b;

printf("%d\n", c);3 的补码为:00000000 00000000 00000000 00000011

-5 的补码为:11111111 11111111 11111111 11111011

按位异或结果为:11111111 11111111 11111111 11111000

运算结果的补码符号位为 1(表示负整数),需反向转换为原码才能得到十进制真值:

- 补码减 1 得反码 :

11111111 11111111 11111111 11110111; - 反码取反(符号位不变)得原码 :

10000000 00000000 00000000 00001000;

该原码对应的十进制数值为 -8,因此 printf("%d\n", c); 最终打印的结果是 -8。

结构成员访问操作符

要理解结构成员访问操作符,首先需要明确其作用对象 ------结构体 的本质:结构体是 C 语言中的一种复杂类型 ,同时也是自定义类型 ,它允许开发者将多个不同基础类型(如int、char、float等)的变量 "封装" 在一起,形成一个统一的 "数据集合",用于描述具有多属性的复杂对象(比如用结构体描述 "学生",包含学号、姓名、成绩等成员)。

而结构成员访问操作符的核心作用,就是 "定位并访问" 结构体内部的某个具体成员,它包含两种形式:

- "." 操作符 :语法格式为 "结构体变量。成员名",适用于直接通过结构体变量访问其成员;

- "->" 操作符 :语法格式为 "结构体指针。成员名",适用于通过指向结构体的指针访问其成员。

这两个操作符的使用逻辑完全依赖于结构体的定义 ------ 如果不先理解 "结构体如何定义""它包含哪些成员""成员的类型是什么",就无法正确使用这两个操作符定位成员。简单来说,结构体是 "容器",成员是 "容器里的物品",而 "." 和 "->" 就是打开容器、取出对应物品的 "工具",没有对 "容器"(结构体)的认知,"工具"(操作符)就失去了使用意义。

结构体

代码演示:

struct Book

{

char name[30]; //书名

char author[20]; //作者

float price; //价格

};

int main()

{

struct Book b1 = { "C语言","张三",45.5 };

struct Book b2 = { "数据结构","李四",65.5 };

return 0;

}1. 结构体类型定义:struct Book

定义了一个名为 Book 的结构体类型(struct 是结构体的关键字),它包含三个不同类型的成员(即结构体内部的 "属性"):

char name[30]:字符数组,用于存储书名(最多 30 个字符,适配中文书名等场景);char author[20]:字符数组,用于存储作者名(最多 20 个字符);float price:单精度浮点型,用于存储书籍价格。

这个定义的本质是 "创建了一个新的自定义类型"------struct Book 就像 int、float 一样,是一种可以用来定义变量的类型,只不过它描述的是 "具有多个关联属性的复杂对象"(这里是 "书")。

2. main 函数中的结构体变量创建与初始化

在 main 函数中,基于 struct Book 类型创建了两个结构体变量 b1 和 b2,并通过初始化列表为它们的成员赋值:

struct Book b1 = { "C语言","张三",45.5 };:变量b1被初始化为一本名为《C 语言》、作者为 "张三"、价格 45.5 的书。初始化时,值的顺序与结构体成员定义的顺序严格对应(第一个值对应name,第二个对应author,第三个对应price)。struct Book b2 = { "数据结构","李四",65.5 };:变量b2被初始化为一本名为《数据结构》、作者为 "李四"、价格 65.5 的书,初始化逻辑与b1一致。

"." - 结构体.成员名

struct Book b1 = { "C语言","张三",45.5 };

printf("书名:%s,作者:%s,价格:%f", b1.name, b1.author, b1.price);"->" - 结构体指针->成员名

void Print(struct Book* pb)

{

printf("书名:%s,作者:%s,价格:%f\n", pb->name, pb->author, pb->price);

}

int main()

{

struct Book b1 = { "C语言","张三",45.5 };

Print(&b1);

return 0;

}表达式求值

表达式求值的顺序一部分是由操作符的优先级和综合性决定的

同样,有些表达式的操作数在求值的过程中可能需要转换为其他类型

隐式类型转换

C语言的整型算术运算总是至少以缺省整型类型的精度来进行的

为了获得这个精度,表达式中的字符和短整型操作数在使用之前会被转换为普通整型(int),这种转换称为整型提升

代码演示:

char a = 5;

char b = 127;

char c = a + b;

printf("%d\n", c);1. 变量定义与初始补码

代码中定义了三个char类型变量:a=5、b=127、c(用于接收a+b的结果)。char类型通常占1 字节(8 位),且默认是有符号类型(范围为 - 128~127),其初始补码为:

a=5(正数,符号位为 0):8 位补码为00000101;b=127(正数,符号位为 0):8 位补码为01111111(127 是有符号 char 的最大值)。

2. 运算前的 "整型提升"

C 语言规定:小于int类型的整型(如char、short)在参与运算时,会先自动提升为int类型 (通常 4 字节,32 位),目的是避免运算过程中的精度损失。提升规则为:按原类型的符号位(最高位)补全高位,直至扩展为 32 位:

a的符号位是 0(正数),提升后 32 位补码为:00000000 00000000 00000000 00000101;b的符号位是 0(正数),提升后 32 位补码为:00000000 00000000 00000000 01111111(注:原描述中b的补码多写了 1 位,正确应为 8 位01111111,提升后 32 位如左)。

3. a + b的运算结果

提升为int类型后,二者相加的 32 位结果为:00000000 00000000 00000000 00000101(a) + 00000000 00000000 00000000 01111111(b) = 00000000 00000000 00000000 10000100,对应十进制 132。

4. 赋值给c时的 "数据截断"

由于c是char类型(仅 8 位),32 位的运算结果会被截断 ------ 只保留最低 8 位,高位 24 位被丢弃,因此c的 8 位补码为:10000100(此时符号位为 1,说明c已变为负数)。

5. 打印时的再次 "整型提升" 与结果还原

printf("%d\n", c)中,%d要求参数为int类型,因此c会再次进行整型提升:

c的 8 位补码是10000100(符号位为 1),按符号位补全 32 位后,补码为:11111111 11111111 11111111 10000100。

要得到十进制结果,需将补码还原为原码:

- 补码减 1 得反码:

11111111 11111111 11111111 10000011; - 反码符号位不变,其他位取反得原码:

10000000 00000000 00000000 01111100,对应十进制 **-124**。

所以最后 printf("%d\n", c); 打印的结果是 -124

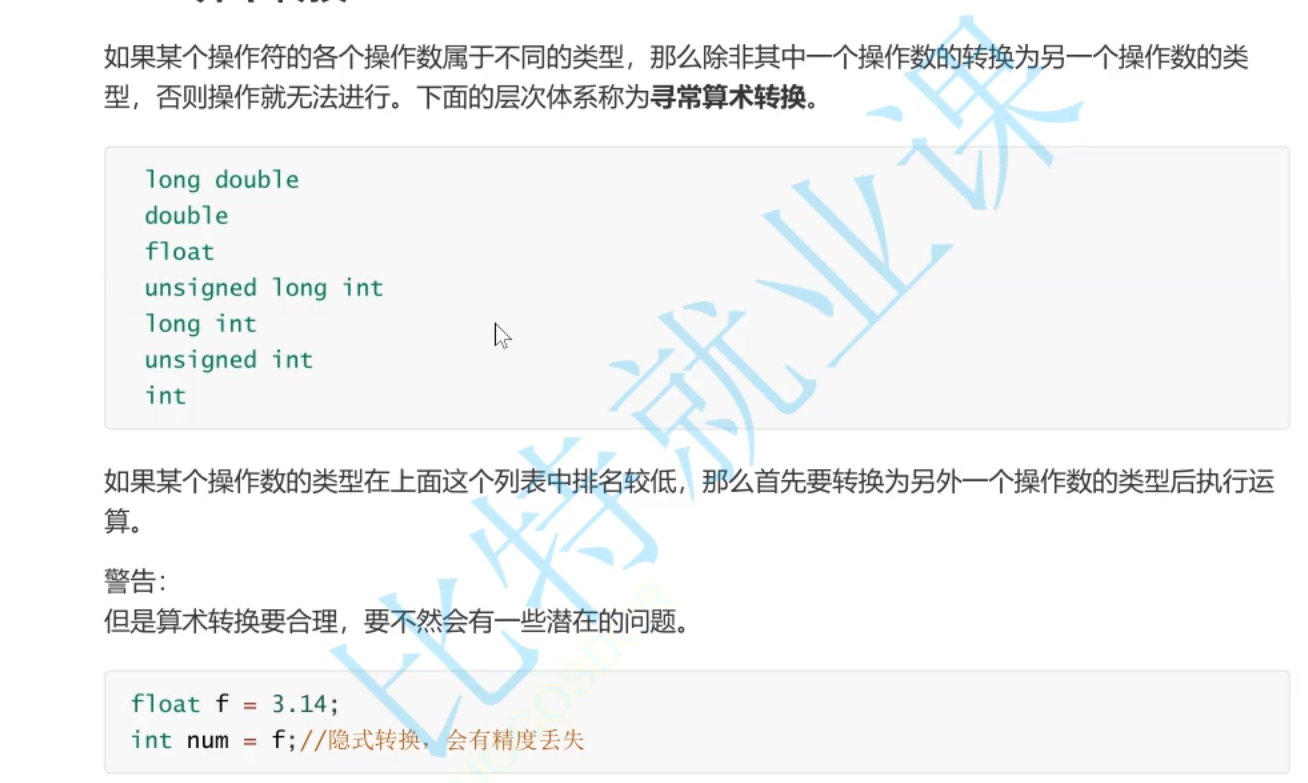

算术转换

如果某个操作符的各个操作数量属于不同的类型,那么除非其中一个操作数转换位另一个操作数的类型,否则操作就无法进行

long double;

double;

float;

unsigned long int;

long int;

unsigned int;

int;以上数据类型都是向上提升的,如果某个操作数的类型在上面这个列表中排名较低,那么首先要转换为另外一个操作数的类型后执行运算