一、TensorFlow 简介

二、环境搭建

三、TensorFlow 核心概念

在 TensorFlow 中,张量(Tensor) 是最核心的数据结构,可以简单理解为 "多维数组",但比普通数组多了一些特殊属性,是 TensorFlow 中数据传递和计算的基本单位。

1. 张量的本质:多维数组的 "升级版"

张量可以看作是对 "标量、向量、矩阵" 的泛化:

- 0 维张量 :就是标量(单个数值),比如

3、42(对应之前代码中f的结果)。 - 1 维张量 :就是向量(一串数值),比如

[1, 2, 3]。 - 2 维张量 :就是矩阵(行列组成的表格),比如

[[1,2], [3,4]]。 - 3 维及以上张量 :更高维度的数组,比如 "批量图片数据" 可能是

(10, 28, 28)(10 张 28×28 的灰度图),"视频数据" 可能是(5, 10, 28, 28)(5 段视频,每段 10 帧,每帧 28×28 像素)。

2. 张量的关键属性

每个张量都有两个核心属性,这也是你在输出中经常看到的:

- 形状(shape) :描述张量的维度和每个维度的长度。比如

shape=()是 0 维(标量),shape=(3,)是 1 维(3 个元素),shape=(2,3)是 2 维(2 行 3 列)。 - 数据类型(dtype) :描述张量中数值的类型,比如

int32(32 位整数)、float32(32 位浮点数,深度学习中最常用)、string(字符串)等。

3. 张量和普通数组的区别:为什么叫 "升级版"?

张量虽然长得像 NumPy 数组,但有两个关键特性让它更适合深度学习:

- 支持 GPU 加速:张量可以被自动放到 GPU 上计算(NumPy 数组只能在 CPU 上运行),大幅提升大规模计算的速度。

- 与计算图绑定:张量在计算图中流动("Flow"),TensorFlow 会记录张量的运算路径,从而实现自动求导(反向传播的核心),这对训练神经网络至关重要。

- 不可变性 :普通张量(

tf.Tensor)一旦创建,其值不能直接修改(类似 Python 中的元组),只能通过运算生成新的张量。如果需要可修改的变量(比如神经网络的权重),则需要用tf.Variable(它本质是 "可训练的张量")。

python

# 导入TensorFlow库,简写为tf

import tensorflow as tf

# 创建一个二维常量张量(不可修改的张量)

# 数据为2行3列的矩阵:[[1,2,3], [4,5,6]]

# tf.constant用于定义值不可变的张量,常用于存储输入数据或常量参数

tensor = tf.constant([[1,2,3],[4,5,6]])

# 打印张量的形状(shape)

# shape表示张量的维度信息,格式为(维度1长度, 维度2长度, ...)

# 此处输出为(2, 3),表示这是一个2行3列的二维张量

print(tensor.shape)

# 打印张量的数据类型(dtype)

# 默认为int32(32位整数),也可通过dtype参数指定(如tf.float32)

print(tensor.dtype)

# 打印张量的秩(rank)

# 秩即张量的维度数量,二维张量的秩为2,可理解为"阶数"

# tf.rank()返回的是一个标量张量,此处输出tf.Tensor(2, shape=(), dtype=int32)

print(tf.rank(tensor))

# 打印张量所在的计算设备(device)

# 表示该张量在哪个设备上存储和计算(如CPU:0、GPU:0)

# 默认为CPU,若有可用GPU且配置正确,可能显示GPU设备

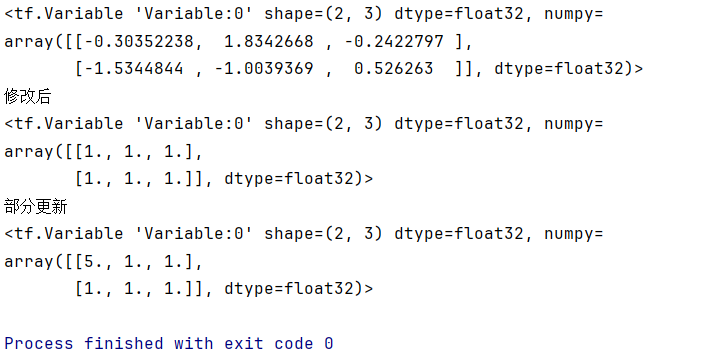

print(tensor.device)4、变量(Variable)

python

# 导入TensorFlow库,简写为tf以便后续调用

import tensorflow as tf

# 创建一个名为weight的可训练变量(常用于神经网络权重参数)

# 初始值通过tf.random.normal([2, 3])生成:

# - 形状为2行3列的二维张量

# - 元素值服从标准正态分布(均值0,标准差1的随机数)

weight = tf.Variable(tf.random.normal([2, 3]))

# 创建一个名为bias的可训练变量(常用于神经网络偏置参数)

# 初始值通过tf.zeros([3])生成:

# - 形状为1维、包含3个元素的张量

# - 所有元素值均为0.0

bias = tf.Variable(tf.zeros([3]))

# 打印weight的初始状态

# 输出包含变量类型、形状、数据类型及随机生成的初始值(每次运行结果不同)

print(weight)

# 打印提示信息,标识即将展示修改后的weight

print("修改后")

# 使用assign()方法整体更新weight的值

# tf.ones([2, 3])生成2行3列的全1矩阵,替换weight的原有值

# 注意:tf.Variable必须通过assign()方法修改值,不能直接用=赋值(确保梯度追踪正常)

weight.assign(tf.ones([2, 3]))

# 打印整体更新后的weight

# 此时所有元素值均变为1.0

print(weight)

# 打印提示信息,标识即将展示部分更新后的weight

print("部分更新")

# 通过索引定位并更新weight的特定元素

# weight[0, 0]表示第1行第1列的元素,将其值修改为5.0

weight[0, 0].assign(5.0)

# 打印部分更新后的weight

# 仅第1行第1列的元素变为5.0,其他元素保持1.0

print(weight)

5、数据流动和自动微分

前向传播

可以把神经网络想象成一条 "数据流水线":输入数据从 "起点"(输入层)流入,经过若干个 "加工站"(隐藏层),每个加工站对数据进行特定处理,最终从 "终点"(输出层)产出结果。整个过程中,数据始终沿着 "输入层→隐藏层→输出层" 的单向路径流动,没有反向反馈,因此称为 "前向"。

反向传播

反向传播是神经网络训练的核心算法,用于根据模型预测误差调整网络参数(权重和偏置),最终让模型的预测结果更接近真实值。它与前向传播配合,构成了神经网络 "学习" 的过程。

可以把反向传播理解为 "从结果追溯原因" 的过程:

- 首先计算输出层的误差(预测值与真实值的差距);

- 然后将误差 "反向传递" 到上一层(隐藏层),计算隐藏层参数对误差的贡献;

- 重复这个过程,直到传递到输入层,最终得到所有参数(权重、偏置)的梯度;

- 最后用优化器(如 SGD、Adam)根据梯度更新参数(例如:权重 = 权重 - 学习率 × 梯度)。

这个过程的数学基础是链式法则(复合函数求导),通过逐层拆解误差的来源,高效计算每个参数的梯度(避免了暴力求解的高复杂度)。

隐藏层(Hidden Layer)

隐藏层是神经网络中介于输入层和输出层之间的所有层,因其 "不直接接触原始输入和最终输出" 而得名。它是神经网络 "提取特征、学习规律" 的核心。

- 输入层:直接接收原始数据(如图片的像素、文本的特征),仅负责传递数据,不做处理;

- 输出层:输出最终结果(如分类标签、预测值);

- 隐藏层:对输入数据进行 "逐层加工",从简单特征中提取复杂特征。例如:

- 识别图片时,第一层隐藏层可能学习 "边缘" 特征,第二层学习 "纹理" 特征,第三层学习 "部件"(如眼睛、鼻子)特征,最终输出层整合这些特征判断 "是否为人脸"。

没有隐藏层的网络(如感知机)只能学习线性关系,而加入隐藏层后,神经网络可以通过 "线性变换 + 非线性激活" 的堆叠,学习复杂的非线性关系(如图像、语言、声音等)。

python

# 导入TensorFlow库,用于构建和运行神经网络

import tensorflow as tf

# 1. 定义输入数据

# 输入特征x:形状为[1, 2]的二维张量(1个样本,每个样本有2个特征)

# 这里的输入是[[1.0, 2.0]],表示一个样本的两个特征值分别为1.0和2.0

x = tf.constant([[1.0, 2.0]])

print(tf.shape(x)) # tf.Tensor([1 2], shape=(2,), dtype=int32)

# 2. 定义模型参数(权重和偏置)

# w1:输入层到隐藏层的权重矩阵

# 形状为[2, 3]:2对应输入层神经元数量(特征数),3对应隐藏层神经元数量

# 用tf.random.normal初始化:随机生成符合正态分布的初始值

w1 = tf.Variable(tf.random.normal([2, 3]))

# b1:隐藏层的偏置项

# 形状为[3]:与隐藏层神经元数量一致(每个神经元对应一个偏置)

# 用tf.zeros初始化:初始值为0

b1 = tf.Variable(tf.zeros([3]))

# w2:隐藏层到输出层的权重矩阵

# 形状为[3, 1]:3对应隐藏层神经元数量,1对应输出层神经元数量

w2 = tf.Variable(tf.random.normal([3, 1]))

# b2:输出层的偏置项

# 形状为[1]:与输出层神经元数量一致

b2 = tf.Variable(tf.zeros([1]))

# 3. 执行前向传播(核心过程)

# 3.1 计算隐藏层输出

# 步骤1:输入x与权重w1矩阵相乘(tf.matmul实现矩阵乘法),再加上偏置b1

# 得到隐藏层的净输入(线性变换结果):shape为[1, 3](1个样本,3个隐藏神经元)

# 步骤2:通过ReLU激活函数(tf.nn.relu)将线性输出转换为非线性输出

hidden = tf.nn.relu(tf.matmul(x, w1) + b1) # 隐藏层最终输出,shape为[1, 3]

# 3.2 计算输出层结果

# 隐藏层输出hidden与权重w2矩阵相乘,再加上偏置b2

# 这里没有用激活函数(适合回归任务),输出为最终预测结果

output = tf.matmul(hidden, w2) + b2 # 输出层结果,shape为[1, 1](1个样本的预测值)

# 打印输出层的预测结果

print(output) #tf.Tensor([[0.]], shape=(1, 1), dtype=float32)自动微分(Automatic Differentiation)

python

# 导入TensorFlow库,用于数值计算和自动求导

import tensorflow as tf

# 定义一个可训练变量x,初始值为3.0

# tf.Variable表示这是一个"可被跟踪"的变量,后续计算梯度时会被GradientTape记录

x = tf.Variable(3.0)

# 使用tf.GradientTape()创建一个"梯度磁带"上下文环境

# 作用:在这个环境中执行的所有张量运算都会被自动记录下来,用于后续求导

with tf.GradientTape() as tape:

# 定义函数y = x² + 2x + 1,这是我们要求导的目标函数

# 由于x是tf.Variable,且运算在tape的上下文内,所以计算过程会被完整记录

y = x**2 + 2*x + 1 # 等价于 y = (x+1)²

# 调用tape的gradient方法计算梯度:求y对x的导数dy/dx

# 参数说明:

# 第一个参数y:被求导的函数结果(因变量)

# 第二个参数x:求导的变量(自变量)

# 返回值是一个张量,表示在x=3.0处的导数值

gradient = tape.gradient(y, x)

# 打印结果:根据求导公式,y = x²+2x+1的导数是dy/dx = 2x + 2

# 当x=3时,2*3 + 2 = 8,因此输出为8.0

print(f"当 x=3 时,dy/dx = {gradient}") # 输出:当 x=3 时,dy/dx = 8.0-

with tf.GradientTape() as tape:- 这行代码创建了一个

GradientTape对象(相当于打开录像机),并通过as tape给它起了个名字tape。 with语句的作用是 "划定录像范围":只有在这个缩进块里的运算才会被记录,出了这个块,"录像机" 就自动关闭了。

- 这行代码创建了一个

-

缩进块内的运算

y = x**2 + 2*x + 1- 因为

x是tf.Variable(可训练变量,相当于需要求导的 "未知数"),GradientTape会重点跟踪它的变化。 - 它会记录:x 先被平方得到

,然后 x 乘以 2 得到 2x,最后两者加 1 得到 y。这些步骤都是后续求导的依据。

- 因为

-

tape.gradient(y, x)- 当你调用这个方法时,

tape会根据刚才记录的步骤,反向计算 y 对 x 的导数。 - 例如,根据记录的 "x 平方" 步骤,它知道这一步的导数是 2x;"x 乘以 2" 的导数是 2;最后相加的导数就是各部分导数相加(2x+2)。

- 当你调用这个方法时,

with tf.GradientTape() as tape: 的作用是划定一个 "需要被记录的计算范围",让 TensorFlow 自动跟踪这个范围内的运算步骤,以便后续高效地计算梯度(导数)。这是实现反向传播的底层技术支撑。

四、TensorFlow 张量操作

张量的聚合操作

python

tensor = tf.constant([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

sum_axis0 = tf.reduce_sum(tensor, 0) # 沿第0维(行)求和 → [5,7,9]- TensorFlow 中,维度(axis)的编号从 0 开始:

- 对于 2 维张量(矩阵),第 0 维(axis=0)表示 "行方向"(纵向)。

- 沿第 0 维求和的含义是:将不同行中同一列的元素相加。

- 计算过程:

- 第 0 列:第一行的 1 + 第二行的 4 = 5

- 第 1 列:第一行的 2 + 第二行的 5 = 7

- 第 2 列:第一行的 3 + 第二行的 6 = 9

- 结果是一个 1 维张量

[5,7,9](原张量的行维度被缩减,保留列维度)。

python

sum_axis1 = tf.reduce_sum(tensor, 1) # 沿第1维(列)求和 → [6,15]沿第 1 维(列)求和,意思是对每一行内部的所有列元素分别求和:

- 第 0 行的元素是

[1, 2, 3],求和结果为:1 + 2 + 3 = 6; - 第 1 行的元素是

[4, 5, 6],求和结果为:4 + 5 + 6 = 15。

五、TensorFlow 高级 API - Keras

TensorFlow 高级 API -- Keras | 菜鸟教程

Keras 和 TensorFlow 都是深度学习领域的重要工具,但两者定位和功能有明显区别,核心关系可以概括为:Keras 是高层深度学习 API,而 TensorFlow 是底层深度学习框架;Keras 可以运行在 TensorFlow 等底层框架之上。具体区别如下:

1. 定位与层级不同

-

TensorFlow :是一个底层深度学习框架,提供了完整的数值计算、自动微分、分布式训练等底层功能,支持从基础算子(如矩阵乘法、卷积运算)到复杂模型的搭建。它更接近 "工具库",灵活性极高,但使用时需要编写较多底层代码(例如手动定义计算图、参数更新逻辑等)。

-

Keras :是一个高层深度学习 API,设计理念是 "用户友好、模块化、可扩展",封装了大量常用的模型组件(如层、优化器、损失函数),允许用户用极简的代码快速搭建和训练模型。它更像 "模型搭建工具",隐藏了底层实现细节,专注于模型的逻辑结构(如 "添加一个卷积层""编译模型""训练模型")。

2. 依赖关系

- 早期 Keras 是独立的 API,可以兼容多个底层框架(如 TensorFlow、Theano、CNTK)。

- 2017 年 TensorFlow 官方将 Keras 整合为其官方高层 API(即

tf.keras),现在大多数情况下提到的 Keras 其实是tf.keras,与 TensorFlow 深度绑定,成为 TensorFlow 的一部分。 - 简单说:Keras 是 TensorFlow 的 "前端"(用户接口),TensorFlow 是 Keras 的 "后端"(计算引擎)。

3. 使用场景

- 用 Keras(tf.keras):适合快速原型开发、初学者入门、实现标准化模型(如简单的 CNN、RNN)。例:用几行代码搭建一个神经网络:

python

from tensorflow import keras

model = keras.Sequential([

keras.layers.Dense(64, activation='relu'),

keras.layers.Dense(10, activation='softmax')

])

model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy')

model.fit(x_train, y_train, epochs=10)- 用原生 TensorFlow:适合需要深度定制底层逻辑的场景,例如设计自定义算子、优化分布式训练策略、实现复杂的模型结构(如自定义反向传播)。例:用原生 TensorFlow 定义简单计算(需手动处理会话 / 计算图):

python

import tensorflow as tf

x = tf.constant([1, 2, 3])

y = tf.square(x)

with tf.Session() as sess:

print(sess.run(y)) # 输出 [1, 4, 9]4. 灵活性与简洁性权衡

- Keras 以 "简洁" 为核心,牺牲了部分灵活性:用 Keras 能快速实现模型,但对底层计算的控制能力较弱。

- TensorFlow 以 "灵活" 为核心,牺牲了部分简洁性:可以精确控制模型的每一步计算,但代码量更大,学习曲线更陡。

总结

- 关系 :Keras 是高层 API,TensorFlow 是底层框架;

tf.keras是 TensorFlow 官方推荐的高层接口。 - 选择 :快速开发用 Keras(

tf.keras),深度定制用原生 TensorFlow。实际应用中,两者常结合使用(例如用 Keras 搭模型,用 TensorFlow 优化底层细节)。

六、Keras 第一个神经网络

6.1 必须了解

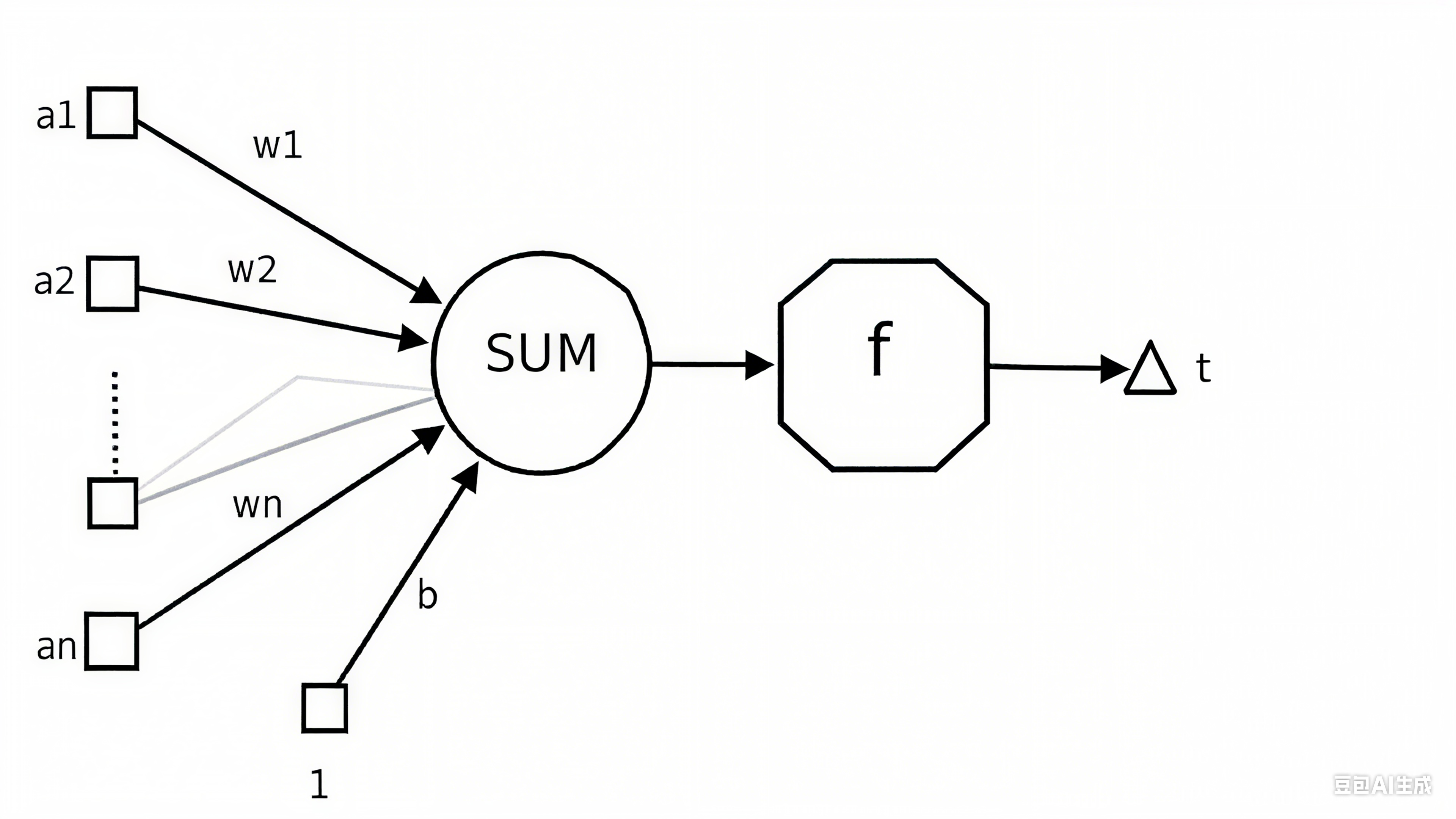

神经网络中,"神经元"(Neuron)是模拟生物神经元(大脑中的神经细胞)结构和功能的基本计算单元,是构建神经网络的核心组件。理解神经元的工作原理,是理解整个神经网络的基础。

6.1.1 人工神经元的结构与工作原理

一个人工神经元的核心功能是:接收输入信号 → 计算加权和 → 应用激活函数 → 输出结果。具体步骤如下:

1. 接收输入

神经元会接收来自上一层(或外部数据)的多个输入信号,记为 x₁, x₂, ..., xₙ(可以是原始数据特征,也可以是其他神经元的输出)。

例如,在 MNIST 任务中,输入层神经元的输入可能是图像的像素值(0-255)。

2. 加权求和(线性变换)

每个输入信号会被赋予一个权重(Weight)w₁, w₂, ..., wₙ,权重表示该输入对神经元输出的 "重要性"(正权重表示促进作用,负权重表示抑制作用)。

神经元会计算所有输入与对应权重的乘积之和,再加上一个 "偏置项"(Bias,记为 b),得到 "加权和"(也称为 "净输入",记为 z):z = w₁x₁ + w₂x₂ + ... + wₙxₙ + b

偏置项的作用类似于生物神经元的 "阈值",用于调整神经元被激活的难易程度(例如,偏置为正会降低激活门槛,偏置为负会提高门槛)。

3. 激活函数(非线性变换)

加权和 z 是一个线性结果,直接输出的话,无论多少层神经元堆叠,整个网络仍然是线性模型,无法学习复杂的非线性关系(如图像、语言中的规律)。

因此,需要对 z 应用 "激活函数"(Activation Function,记为 f),进行非线性变换,得到神经元的最终输出 y:y = f(z)

常见的激活函数有:

- ReLU:

f(z) = max(0, z)(简单高效,应用最广) - Sigmoid:

f(z) = 1/(1+e⁻ᶻ)(将输出压缩到 0-1,适合二分类) - Softmax:将多个输出转换为概率分布(适合多分类,如 MNIST 的 10 个数字)

6.1.2 神经元的作用

单个神经元可以看作一个简单的 "分类器" 或 "特征检测器":

- 例如,在图像识别中,一个神经元可能学习 "检测边缘"(通过权重对特定像素模式敏感);

- 在文本分类中,一个神经元可能学习 "判断是否包含负面词汇"(通过权重对负面词赋予高值)。

而多个神经元组成 "层",层与层堆叠形成 "网络",就能学习更复杂的特征(如从边缘到形状,再到完整物体)。

6.1.3 隐藏层

隐藏层是神经网络的 "核心学习区":

- 定位:输入层与输出层之间的中间层,不直接与外部数据交互("隐藏" 的由来);

- 作用:通过多层神经元的加权计算和非线性激活,将 "低级简单特征" 逐步抽象为 "高级复杂特征",让模型能拟合复杂数据规律;

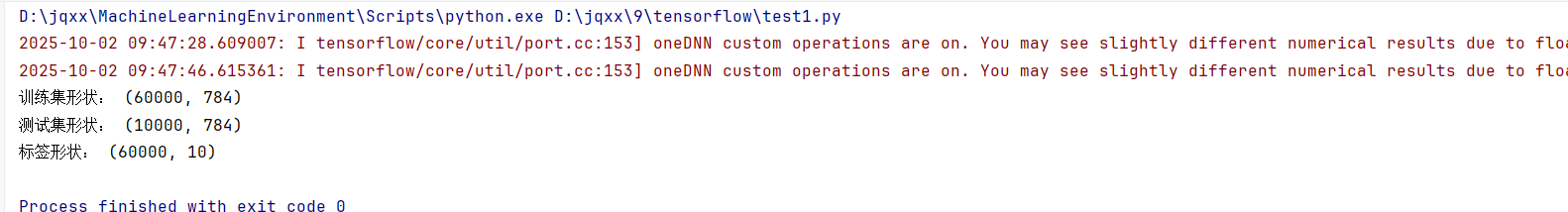

6.2 数据准备

mnist数据官网:

https://s3.amazonaws.com/img-datasets/mnist.npz

python

# 导入必要的库

import numpy as np # 导入NumPy库,用于数值计算和数组操作

from tensorflow import keras # 导入TensorFlow的Keras接口,用于构建和训练神经网络

from keras import layers #layers(层)是 Keras 中构建神经网络的核心组件,它包含了各种预定义的神经网络层类型,用于搭建模型的基本结构。

# 定义本地MNIST数据集的路径

local_mnist_path = "D:\\jqxx\\mnist\\keras\\datasets\\mnist.npz"

# 使用NumPy加载.npz格式的数据集文件

# allow_pickle=True允许加载包含Python对象的数组

with np.load(local_mnist_path, allow_pickle=True) as f:

x_train = f['x_train'] # 加载训练集图像数据

y_train = f['y_train'] # 加载训练集标签数据

x_test = f['x_test'] # 加载测试集图像数据

y_test = f['y_test'] # 加载测试集标签数据

# 数据预处理步骤

# 将图像数据从28x28的二维数组重塑为784个元素的一维数组(28*28=784)

# 并将像素值从整数类型(0-255)转换为浮点型,再归一化到0-1范围

x_train = x_train.reshape(60000, 784).astype("float32") / 255

x_test = x_test.reshape(10000, 784).astype("float32") / 255

# 将标签数据转换为独热编码(one-hot encoding)格式

# 因为MNIST有10个类别(0-9),所以指定num_classes=10

# 独热编码会将每个标签转换为一个长度为10的数组,只有对应类别位置为1,其余为0

y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, 10)

y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, 10)

# 打印处理后的数据形状,验证预处理是否正确

print("训练集形状:", x_train.shape) # 应输出(60000, 784),表示60000个样本,每个样本784个特征

print("测试集形状:", x_test.shape) # 应输出(10000, 784),表示10000个样本,每个样本784个特征

print("标签形状:", y_train.shape) # 应输出(60000, 10),表示60000个标签,每个标签为10维独热向量

6.3 构建模型

python

model = keras.Sequential([

layers.Dense(512, activation="relu", input_shape=(784,)),

layers.Dense(10, activation="softmax")

])keras.Sequential

Sequential是 Keras 中最基础的模型类型,代表一个线性堆叠的神经网络层(即层与层之间依次连接,没有复杂的分支或跳跃连接),适合构建简单的神经网络。

第一层:layers.Dense(512, activation="relu", input_shape=(784,))

-

Dense:全连接层(也叫密集层),表示该层中每个神经元都与上一层的所有神经元相连。 -

512:该层包含 512 个神经元(也叫隐藏单元),是一个超参数,可根据任务调整。 -

activation="relu":激活函数使用 ReLU(Rectified Linear Unit),作用是引入非线性变换,公式为max(0, x)。ReLU 能缓解梯度消失问题,加速训练,是隐藏层常用的激活函数。 -

input_shape=(784,):指定输入数据的形状。由于 MNIST 图像已被预处理为 784 维的一维向量(28×28 像素展开),因此输入形状为(784,),表示每个样本是一个长度为 784 的向量。这一层是网络的输入层 + 第一个隐藏层 (因为指定了

input_shape,同时包含 512 个神经元作为隐藏单元)。

为什么隐藏层需要512个神经元?

隐藏层的每个神经元都是一个 "特征检测器"(如检测图像的边缘、线条、拐角等),神经元数量越多,网络能同时学习的 "特征种类" 和 "特征细节" 就越丰富:

- 如果神经元数量太少(比如只有 10 个):网络的 "特征容量" 不足,无法覆盖区分 10 个数字所需的所有关键特征(比如数字 "8" 的环形结构、"7" 的斜线结构),会导致欠拟合(模型在训练集和测试集上表现都差)。

- 如果神经元数量足够(比如 512 个):网络有足够的 "冗余度" 去学习像素间的复杂关联 ------ 比如一部分神经元学习 "水平边缘",一部分学习 "垂直边缘",另一部分学习 "曲线组合",最终通过这些特征的组合,精准区分不同数字。

在 MNIST 这类简单图像任务中,512 不是 "唯一正确值",而是行业内长期实践的经验性合理值:

- 比 512 小的数值(如 128、256):特征学习能力可能稍弱,但计算速度更快,对设备要求低;

- 比 512 大的数值(如 1024、2048):特征学习能力可能更强,但会导致两个问题:

- 参数量暴增(512 个神经元的隐藏层参数量为

784×512 + 512 = 402,944,1024 个则翻倍到784×1024 + 1024 = 803,840),训练时间变长、占用内存更多;- 容易导致过拟合(网络学习到训练集中的噪声,比如某个手写数字的笔误,而非通用特征,测试集表现下降)。

512 恰好处于 "特征能力足够、计算成本可控、过拟合风险较低" 的平衡区间,因此成为 MNIST 任务中隐藏层神经元数量的常用选择。

输入层在哪?输入层并没有显式地用

layers类定义出来,而是通过隐藏层的input_shape参数「间接声明」的------ 这是 Keras 简化网络搭建的设计特点,需要结合网络结构逻辑来理解输入层的存在。这里的关键是

layers.Dense(..., input_shape=(784,))这个参数:

input_shape=(784,)的含义是「告诉 Keras:这个网络的输入数据是 784 维的一维向量」。- Keras 会根据这个参数,自动为你创建一个输入层------ 这个输入层包含 784 个神经元,每个神经元接收一个像素特征,然后将这 784 个特征完整传递给下一层(512 个神经元的隐藏层)。

3. 第二层:layers.Dense(10, activation="softmax")

Dense:同样是全连接层,作为网络的输出层。10:该层包含 10 个神经元,对应 MNIST 任务的 10 个类别(数字 0-9)。activation="softmax":激活函数使用 Softmax,作用是将 10 个神经元的输出转换为概率分布 (所有输出值之和为 1),每个值表示样本属于对应类别的概率。例如,若输出为[0.1, 0.8, 0.1, ..., 0],则模型认为该样本有 80% 概率是数字 1。

6.4 编译模型

python

model.compile(

optimizer="rmsprop",

loss="categorical_crossentropy",

metrics=["accuracy"]

)optimizer="rmsprop"

指定模型训练使用的优化器为 RMSprop(Root Mean Square Propagation)。优化器的作用是根据模型的损失函数值,通过反向传播更新模型参数(如权重、偏置),以最小化损失。RMSprop 是一种常用的自适应学习率优化器,能有效处理非平稳目标,在许多深度学习任务(如计算机视觉、自然语言处理)中表现良好。

loss="categorical_crossentropy"

指定损失函数为 分类交叉熵(适用于多类别分类任务)。损失函数用于衡量模型预测结果与真实标签之间的差异,是模型训练的 "目标"(需最小化)。

categorical_crossentropy要求标签采用 独热编码 (one-hot encoding)格式(例如,3 类分类中,标签可能为[1,0,0]表示第 1 类)。- 若标签是整数格式(如

0、1、2),则应使用sparse_categorical_crossentropy。

metrics=["accuracy"]

指定训练和评估过程中需要监控的评估指标为 准确率(Accuracy)。准确率是分类任务中最常用的指标之一,计算方式为 "预测正确的样本数 / 总样本数"。训练时,模型会在每个 epoch(轮次)结束后输出该指标,帮助判断模型性能。

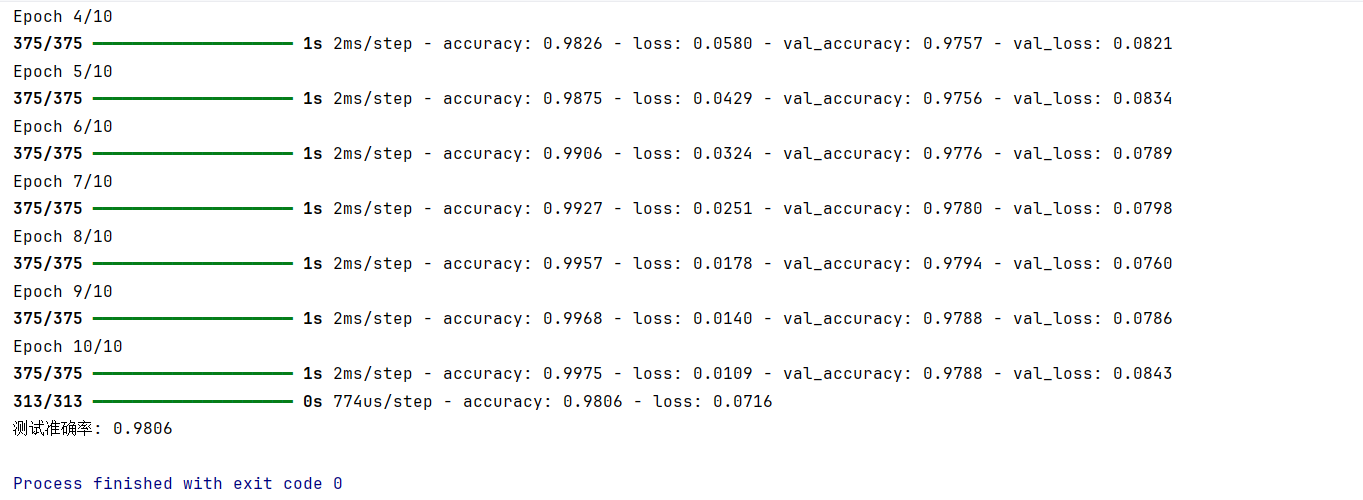

6.5 训练模型

python

history = model.fit(

x_train, y_train,

batch_size=128,

epochs=10,

validation_split=0.2

)model.fit()

- 这是模型训练的核心方法,用于将输入数据(

x_train)和对应标签(y_train)传入模型,通过迭代优化模型参数,使模型学会从输入到输出的映射。

x_train, y_train

x_train:训练数据集的输入特征(例如图像的像素数据、文本的向量表示等)。y_train:训练数据集的真实标签(与x_train一一对应,例如分类任务中的类别标签)。

batch_size=128

指定每次参数更新时使用的样本数量(批大小)。

- 模型训练时不会一次性使用所有数据更新参数,而是将数据分成多个批次(batch),每个批次包含 128 个样本。

- 每次迭代(batch)会计算该批次的损失,并用优化器更新一次模型参数。

- 批大小的选择会影响训练效率和模型收敛效果(需根据硬件性能和数据特点调整)

epochs=10

指定训练的总轮次(epoch)。

- 1 个 epoch 表示模型完整遍历一次所有训练数据(即所有批次的样本都被用于训练一次)。

- 这里设置为 10,意味着模型会用训练数据重复训练 10 轮,逐步优化参数以降低损失。

validation_split=0.2

指定从训练数据中划分一部分作为验证集,用于监控模型在非训练数据上的性能(避免过拟合)。

0.2表示将x_train和y_train中 20% 的样本划分为验证集,剩余 80% 作为实际训练集。- 每轮训练结束后,模型会自动在验证集上计算损失和评估指标(如之前

compile中指定的accuracy),帮助判断模型是否过拟合(例如训练指标变好但验证指标下降)。

history = ...

model.fit() 的返回值是一个 History 对象,其中包含训练过程中每轮的关键指标数据,例如:

history.history['loss']:每轮训练的损失值history.history['accuracy']:每轮训练的准确率history.history['val_loss']:每轮验证的损失值history.history['val_accuracy']:每轮验证的准确率这些数据可用于后续绘制训练曲线,分析模型训练过程。

6.6 评估模型

python

test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test)

print(f"测试准确率: {test_acc:.4f}")model.evaluate(x_test, y_test)

这是模型评估的核心方法,用于在独立的测试数据集上计算模型的损失值和评估指标。

x_test:测试数据集的输入特征(与训练时的x_train格式一致,但属于未参与训练的数据)。y_test:测试数据集的真实标签(与x_test一一对应,用于衡量模型预测的准确性)。该方法的返回值是一个元组,包含两个结果:- 第一个元素是模型在测试集上的损失值 (由

model.compile中指定的损失函数计算)。 - 第二个元素是模型在测试集上的评估指标 (这里是

compile中指定的accuracy,即准确率)。

test_loss, test_acc = ...

通过解构赋值,将 model.evaluate 返回的元组分别赋值给变量:

test_loss:存储测试集上的损失值。test_acc:存储测试集上的准确率。

print(f"测试准确率: {test_acc:.4f}")

格式化输出测试准确率,其中 :.4f 表示保留小数点后 4 位,使结果更易读。例如,若 test_acc 为 0.892345,则输出为 测试准确率: 0.8923。