目录

[1.从设计阶段考虑隐私保护(Privacy by Design)](#1.从设计阶段考虑隐私保护(Privacy by Design))

随着生物识别技术的快速发展,**活体检测(Liveness Detection)**已成为保障指纹、面部、虹膜等识别安全的关键技术。活体检测能够判断识别对象是否为真实生物体,从而防止照片、视频、假体等攻击。与此同时,活体检测也涉及大量敏感生物数据,带来了隐私保护和合规问题。本文将从技术、安全、隐私和合规四个维度,分析活体检测与防伪技术的最佳实践。

一、活体检测技术概述

活体检测主要用于增强传统生物识别系统的抗欺骗能力,核心目标是区分真实生物特征与伪造攻击。

1.技术分类

|--------------|---------------------------|--------------|--------------|

| 类型 | 技术原理 | 优势 | 局限 |

| 基于图像/视频的2D检测 | 通过摄像头捕捉图像,分析眨眼、表情、光线反射等特征 | 轻量级、易部署 | 易受高质量照片或视频欺骗 |

| 基于深度/3D的检测 | 使用红外或结构光摄像头获取深度信息,判断立体形态 | 高安全性,抗照片攻击 | 硬件成本高,环境光影响大 |

| 基于多模态的检测 | 融合指纹、面部、虹膜、声音等多种特征 | 安全性最高,综合抗攻击 | 算法复杂,计算资源需求高 |

| 基于行为特征的检测 | 通过用户交互、触控压力、滑动速度分析活体 | 无需额外硬件,用户体验好 | 行为差异可能导致误识率 |

2.防伪策略

-

闪光灯或光谱分析:利用不同波长光检测皮肤特征,区分真人与假体。

-

微动作检测:要求用户做眨眼、点头、张嘴等动作,验证实时性。

-

深度信息比对:检测面部或指纹的立体结构,避免平面图像攻击。

二、活体检测的安全分析

虽然活体检测提升了生物识别的安全性,但仍存在潜在风险:

1.技术安全风险

-

高质量伪造攻击:3D 打印面具、高分辨率照片或视频仍可能绕过检测。

-

算法鲁棒性不足:不同光照、摄像头分辨率、角度变化可能导致误识别。

-

模型被攻击:深度学习模型可能遭受对抗样本攻击,生成欺骗性输入。

2.数据安全风险

-

活体检测需要采集图像、深度信息和行为数据,这些数据属于敏感生物信息,一旦泄露,可能导致身份盗用。

-

若数据集中存储或在云端处理,需防止中间人攻击、数据库泄露或内部滥用。

3.系统安全风险

-

终端设备漏洞(如手机或门禁设备被攻破)可能导致活体检测绕过或数据泄露。

-

第三方 SDK 或算法服务存在供应链风险,需要验证可信性。

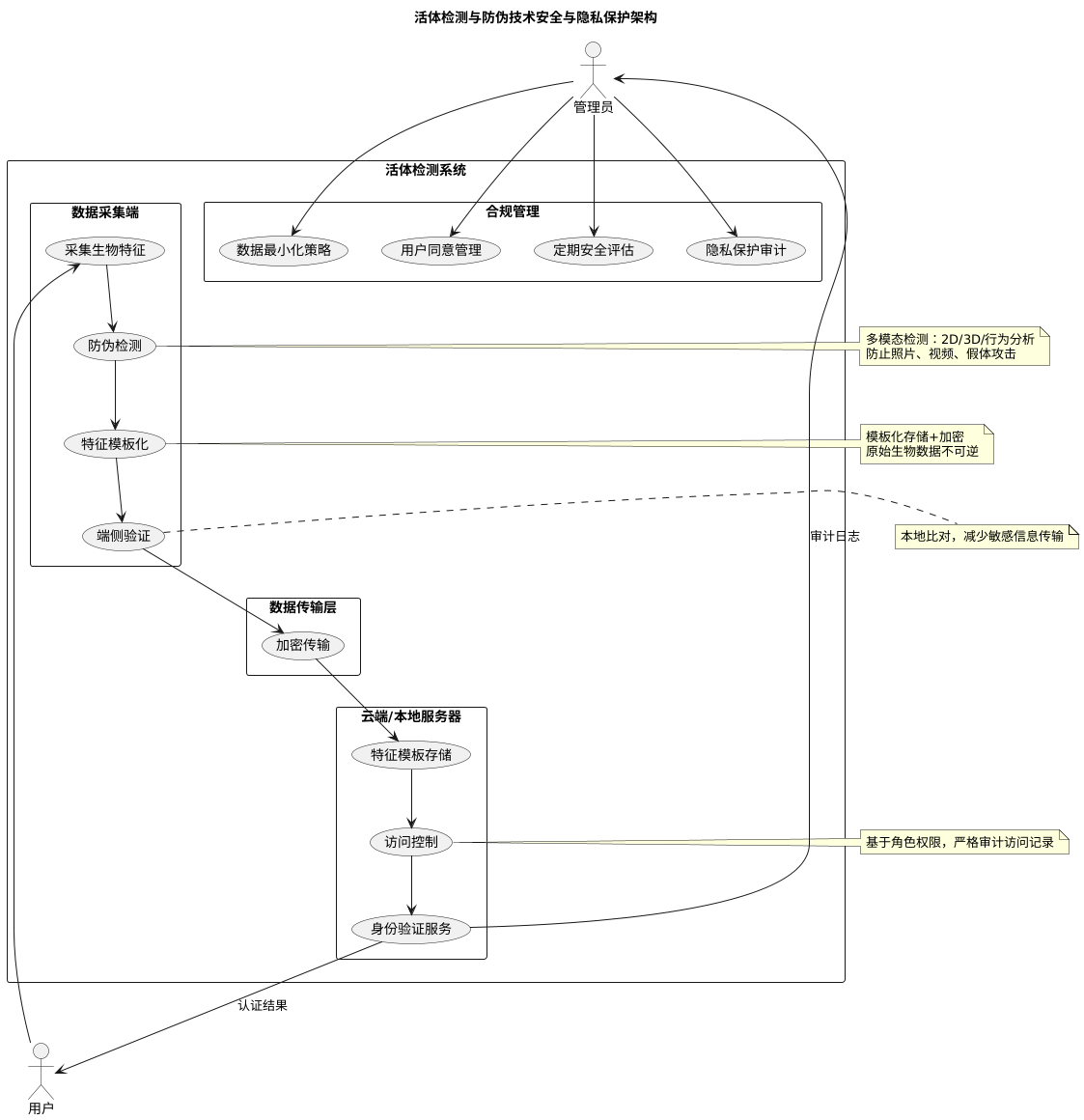

三、活体检测与防伪技术安全与隐私保护架构图

架构说明

-

数据采集端:

-

用户设备采集面部、指纹或虹膜特征。

-

防伪检测在端侧完成,结合 2D、3D、行为分析,防止照片或假体攻击。

-

特征模板化后进行本地验证,尽量减少敏感数据上传。

-

-

数据传输层:

- 通过 TLS/HTTPS 等加密协议安全传输模板数据。

-

云端/本地服务器:

-

模板化数据加密存储,访问受角色权限控制。

-

提供身份验证服务,并生成可审计的访问和比对日志。

-

-

合规管理:

-

数据最小化、用户告知与同意、定期安全评估、隐私审计。

-

符合 PIPL、GDPR、CCPA 等法律法规要求。

-

四、隐私保护策略

针对活体检测涉及的敏感数据,可采取以下隐私保护措施:

1.数据最小化

-

仅采集完成活体检测所需信息,不保留原始图像或视频。

-

对面部或指纹图像进行特征提取,生成不可逆模板存储。

2.模板化与加密

-

模板化存储:将活体检测特征转为不可逆向的数学向量。

-

加密保护:结合 AES、RSA 或基于硬件安全模块(HSM)加密,确保数据在存储和传输中安全。

3.端侧计算

-

尽量在设备端完成活体检测和特征比对,减少敏感信息上传。

-

对云端处理数据,使用匿名化或联邦学习方案,保证原始生物数据不泄露。

4.访问控制与审计

-

建立严格的角色权限管理,仅授权用户访问数据。

-

对比对记录和系统日志进行审计,满足法律监管要求。

五、合规要求

活体检测涉及大量敏感生物信息,各国法律法规对其采集、存储和使用提出了严格要求:

1.中国法规

-

《个人信息保护法(PIPL)》:生物识别信息属于敏感个人信息,采集需明确告知用户并取得同意。

-

《网络安全法》《数据安全法》:要求建立数据安全管理制度,保护重要数据安全。

2.国际法规

-

GDPR(欧盟通用数据保护条例):生物识别信息视为敏感数据,需合法处理并保证可追溯。

-

CCPA/CPRA(加州个人隐私保护法):赋予用户访问、删除和选择退出权利。

3.合规实践要点

-

明确用途:仅为身份验证或支付等合法目的使用生物信息。

-

数据生命周期管理:采集、存储、处理和删除环节全程管控。

-

用户权利保障:提供数据访问、修正和删除接口。

-

安全评估与审计:定期进行漏洞扫描、算法安全性评估、内部审计。

六、实际应用场景

1.支付认证

-

Apple Face ID / 支付宝 /银联 QuickPass:面部或指纹活体检测用于支付授权。

-

数据在本地安全芯片完成模板比对,仅上传加密令牌,不传输原始图像。

2.门禁与安防

-

企业门禁、智慧楼宇通过面部或虹膜活体检测实现安全通行。

-

高风险场景可结合多模态检测(面部 + 指纹)提高安全性。

3.线上身份验证

-

银行、政务服务平台通过活体检测防止冒名注册和虚假身份。

-

联合摄像头、红外、行为分析,确保用户为实时真人。

七、企业落地建议

1.从设计阶段考虑隐私保护(Privacy by Design)

- 端侧计算、模板化存储和最小化采集是核心策略。

2.多层次防伪

- 将 2D、3D、行为分析等多种检测结合,防止单一技术被绕过。

3.定期安全评估

- 漏洞扫描、对抗样本测试、算法鲁棒性评估。

4.合规与用户告知

- 明确数据用途、存储时长、第三方共享策略,并征得用户同意。

5.可信供应链管理

- 选择安全可靠的算法 SDK、硬件模块和云服务商,减少第三方风险。

八、总结

活体检测与防伪技术是生物识别安全的核心保障,广泛应用于支付、门禁、政务和金融等高敏感场景。然而,活体检测的安全性不仅依赖算法和硬件,还需要重视数据安全、隐私保护和法律合规 。企业应构建从端到云的多层防护体系,实现安全、可靠、合规的活体检测应用。