记得刚工作那会儿,第一次接触RPC概念时,我内心满是疑惑------明明HTTP用得好好的,为什么要搞出个RPC?直到参与了几个微服务项目后,我才真正能理解它们各自的价值。今天,就让我们一起理清这些协议之间的关系。

从网络基础说起:TCP的能力与局限

刚开始接触网络编程时,我觉得TCP已经足够完美------它能够建立稳定的连接、保证数据可靠传输、处理网络拥塞,这似乎就是网络通信的全部需求。

但在实际开发中,我遇到了一个基础却关键的问题:

java

// 发送方连续发送两条独立消息

socket.write("Hello");

socket.write("World");

// 接收方可能一次收到:"HelloWorld"

// 完全无法区分原始的消息边界这就是TCP粘包问题的典型体现。TCP基于字节流的特性意味着它只负责可靠地传输字节序列,却不关心这些字节应该如何被组织成有意义的业务消息。

TCP的三个核心特性:

- 面向连接:通信前需要通过三次握手建立连接

- 可靠传输:通过确认、重传、排序等机制保证数据可靠送达

- 基于字节流:数据没有自然边界,只是连续的字节序列(二进制)

个人理解: TCP就像是一个可靠的物流系统,保证把所有的货物都送达,但把所有包裹混在一起投递------货物确实都到了,但接收方需要自己重新分类整理。

HTTP协议的出现:为数据赋予意义

面对TCP的局限性,应用层协议应运而生。HTTP协议通过在TCP之上定义明确的报文格式,解决了消息边界和语义表达的问题。

HTTP通过标准的报文结构定义消息边界:

css

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 48

{"name": "Alice", "email": "alice@example.com"}关键就在于Content-Length: 48这个头部------它明确告诉接收方消息体的确切长度,从而解决了TCP的粘包问题。

HTTP协议的主要价值:

- 定义消息边界:通过Content-Length或chunked编码标识消息范围

- 标准化通信语义:GET、POST、PUT、DELETE等标准方法

- 丰富的能力扩展:缓存控制、内容协商、状态管理

- 通用兼容性:被所有主流平台和语言支持

结论: TCP解决了"可靠传输"的问题,而HTTP等应用层协议解决了"传输什么"和"如何解析"的问题。

新的困惑:为什么要在HTTP之上再引入RPC?

随着分布式系统的发展,大家都能发现基于HTTP的服务间调用会存在一些不便:

java

// 基于HTTP的服务调用需要大量样板代码

HttpClient client = HttpClients.createDefault();

HttpPost post = new HttpPost("http://user-service/getUser");

post.setHeader("Content-Type", "application/json");

String jsonBody = "{\"user_id\": 123}";

post.setEntity(new StringEntity(jsonBody));

HttpResponse response = client.execute(post);

if (response.getStatusLine().getStatusCode() == 200) {

String responseBody = EntityUtils.toString(response.getEntity());

User user = objectMapper.readValue(responseBody, User.class);

}

// 太多的底层细节需要处理!每次调用都需要处理HTTP状态码、异常情况、序列化反序列化等重复工作。这让我们开始思考:能否让远程服务调用像调用本地方法一样简单?

RPC的核心理念:透明化的远程调用

RPC(Remote Procedure Call),又叫做远程过程调用,其目标就是让远程服务调用对开发者透明。

java

// 理想的RPC调用方式

User user = userService.getUser(123);

// 而不是处理各种网络通信细节重要概念澄清(基于个人理解): RPC本身不是具体的协议,而是一种调用范式 或技术思想。它的核心目标是让程序员能够像调用本地方法那样调用远程服务。

但是我们不能说"使用RPC协议",因为RPC本身不是协议。

正确的表述方式:

- ✅ "我们使用gRPC协议进行RPC调用"

- ❌ "我们使用RPC协议"

因为RPC本身不是协议,而gRPC、Thrift、Dubbo等才是具体的协议实现。

RPC与HTTP的关系:不同维度的技术

RPC与HTTP的关系这是最容易产生混淆的地方。通过学习和实践,我个人理解为:

RPC和HTTP根本不在同一个技术层级:

- RPC是一种调用范式 ,对标的是本地方法调用

- HTTP是一种具体的应用层协议

- RPC可以通过HTTP实现,也可以通过自定义的TCP或UDP协议实现

比如gRPC选择基于HTTP/2协议实现,而很多早期的RPC框架使用自定义的TCP二进制协议。

RPC协议与RPC框架的完整生态

RPC协议:通信的基础规范

协议主要定义三个核心方面:

- 消息格式:定义消息如何开始、结束,头部和体部的结构

- 序列化方式:规定数据如何编码和解码

- 传输规则:确定通信流程和交互模式

RPC框架:基于协议的完整解决方案

现代RPC框架在基础协议之上提供了企业级的能力:

- 核心层 :实现通信协议本身

- 组件层 :提供序列化、服务发现、负载均衡等基础组件

- 治理层 :包含容错、监控、注册中心等运维能力

- 应用层:让开发者透明地进行远程方法调用

总结: 协议定义了机器之间如何对话,框架让开发者无需关心对话过程而专注业务逻辑。

现代架构中的技术选型:各司其职的分工

通过参与实际项目,我逐渐理解了HTTP和RPC在现代架构中的分工原则。针对大部分公司而言,基本上都是如此。

内部服务调用:RPC框架的优势领域

在微服务架构内部,RPC框架因其性能优势成为首选:

RPC的高性能主要源于:

-

高效的序列化

java// JSON序列化:可读性好但体积大 {"id": 123, "name": "Alice", "age": 30} // 约40字节 // Protobuf二进制:体积小,解析快 \x08\x7B\x12\x05Alice\x18\x1E // 仅11字节 // 体积减少70%以上,序列化速度提升明显 -

协议开销优化

- 长连接减少TCP握手开销

- 多路复用提升连接利用率

- 头部压缩减少传输数据量

-

专为性能设计

- 精简的协议头设计

- 二进制编码效率

- 零拷贝等技术应用

对外API暴露:HTTP协议的不可替代性

当需要向外部提供API时,HTTP协议展现出其独特价值:

HTTP的通用性优势:

- 无与伦比的生态系统:所有平台、语言、设备都支持HTTP

- 成熟的工具链:浏览器、Postman、curl等调试工具

- 网络友好性:80/443端口普遍开放

- 易于测试调试:直接通过浏览器或命令行工具测试

javascript

// 前端调用HTTP API简单直接

fetch('/api/users/123')

.then(response => response.json())

.then(user => {

displayUser(user);

});真实世界的架构实践

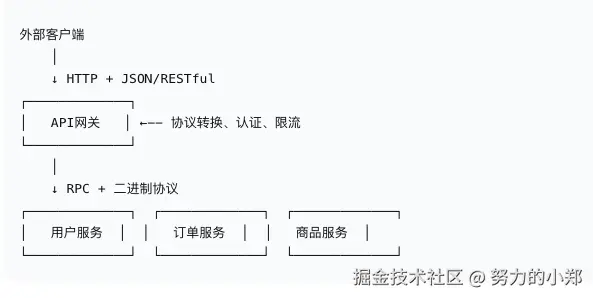

现代互联网公司的典型架构体现了清晰的分层设计:

这种架构的智慧:

- 内外有别:对外保证兼容性,对内追求性能

- 关注点分离:网关处理横切关注点,业务服务专注核心逻辑

- 协议转换:在网关层完成HTTP到RPC的协议转换

总结与核心观点

针对文章内容,整体总结一下:

技术演进脉络:

- TCP层:解决网络层的可靠传输问题

- HTTP层:解决应用层的消息格式和语义问题

- RPC层:优化分布式系统的服务调用体验

现代架构的最佳实践:

-

公司内部服务调用:优先采用RPC框架(如gRPC、Dubbo)

- 核心原因:极致性能。二进制编码、协议开销低、长连接复用

-

对外暴露接口:普遍采用HTTP协议(及RESTful风格)

- 核心原因:无与伦比的通用性。生态系统成熟,客户端兼容性好

核心结论: 这是一个"内外有别"的最佳实践------性能至上的内部集群采用RPC框架,兼容性优先的对外开放接口采用HTTP协议。

本文内容是作者在学习过程中的个人理解和总结,可能存在不准确或理解有误的地方,欢迎倔友们指正。

当然我也已经练习长达两年半了😄,理论上🤌应该没问题。