引子:性能警报背后的 "线程迷局"

月球基地的虚拟屏幕上,星核数据的传输延迟仍在跳动 ------0.1 秒的滞后,在普通人眼中微不足道,在要求 "零误差" 的月球矩阵里却堪比 "定时炸弹"。

上集里 Main Actor 默认隔离让代码摆脱了数据竞争的 "紊流",但在本集,它似乎露出了 "性能杀手" 的獠牙。

在本篇月球探险中,您将学到如下内容:

- 引子:性能警报背后的 "线程迷局"

- 七、性能真相:主线程不是 "万能背锅侠"

- (一)被忽略的 "线程跳跃成本"

- (二)性能的 "黄金分割点"

- 八、终极抉择:SPM 包的 "隔离适配手册"

- (一)两类 SPM 包的 "性格差异"

- (二)模块级设置的 "魔法代码"

- 九、星核文明的启示:并发的 "平衡之道"

- 结尾:矩阵背后的 "代码哲学"

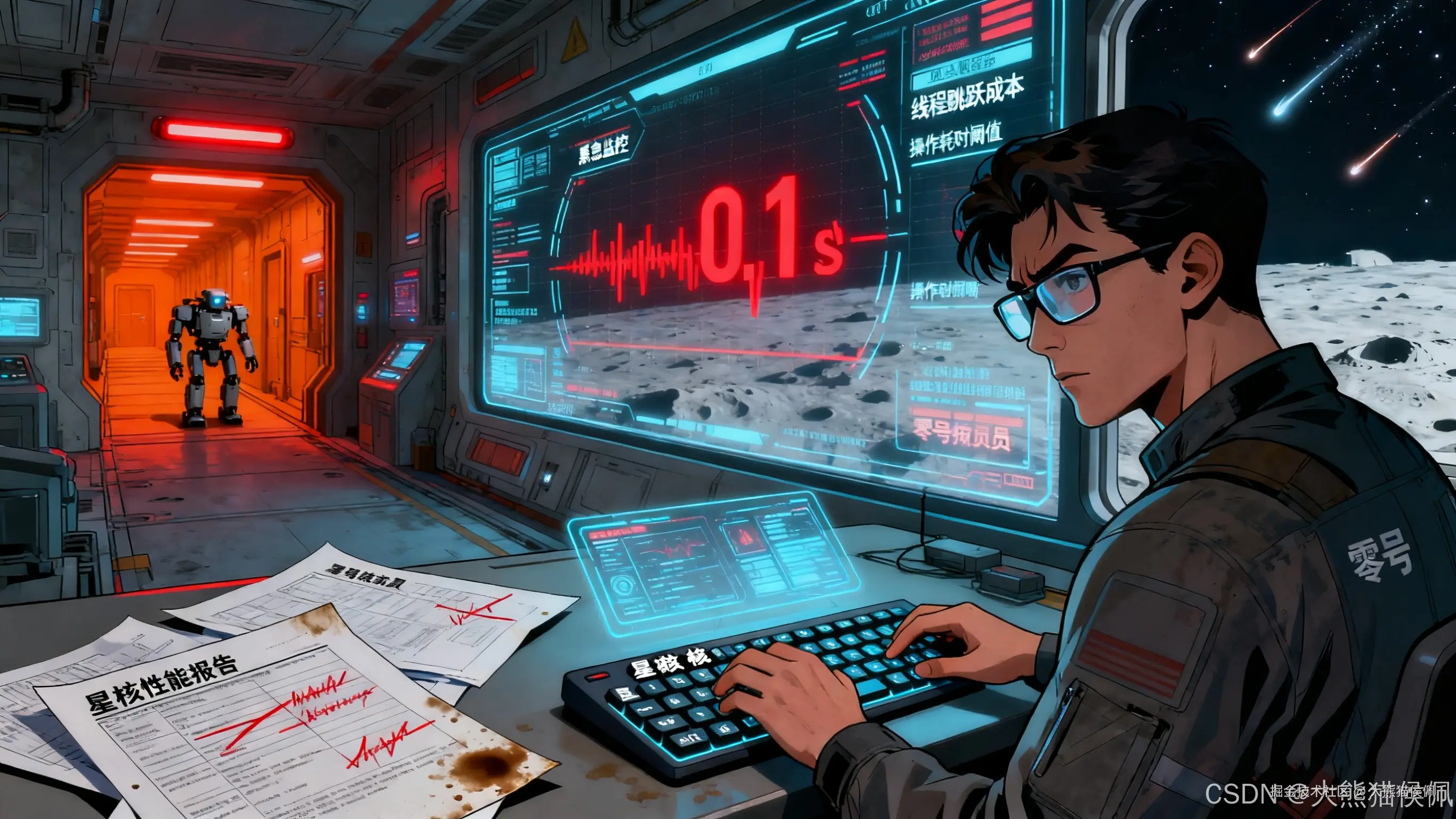

零号攥紧了鼠标,目光扫过星核文明传来的最新性能报告:"线程跳跃成本"、"操作耗时阈值"、"模块隔离适配",这些术语像散落的拼图,只有拼起来,才能看清 Main Actor 的完整面貌。

------ 零号技术员的星核接口调试手记

七、性能真相:主线程不是 "万能背锅侠"

零号调出基地主控电脑的线程监控日志,红色的延迟曲线刺得人眼睛发疼。

他一直担心 "主线程塞太多任务会卡顿",但实测后才发现,这事儿根本不是 "非黑即白"------ 就像月球基地的主控电脑,处理小任务时比外派机器人更高效,只有遇到重活才需要分流。

(一)被忽略的 "线程跳跃成本"

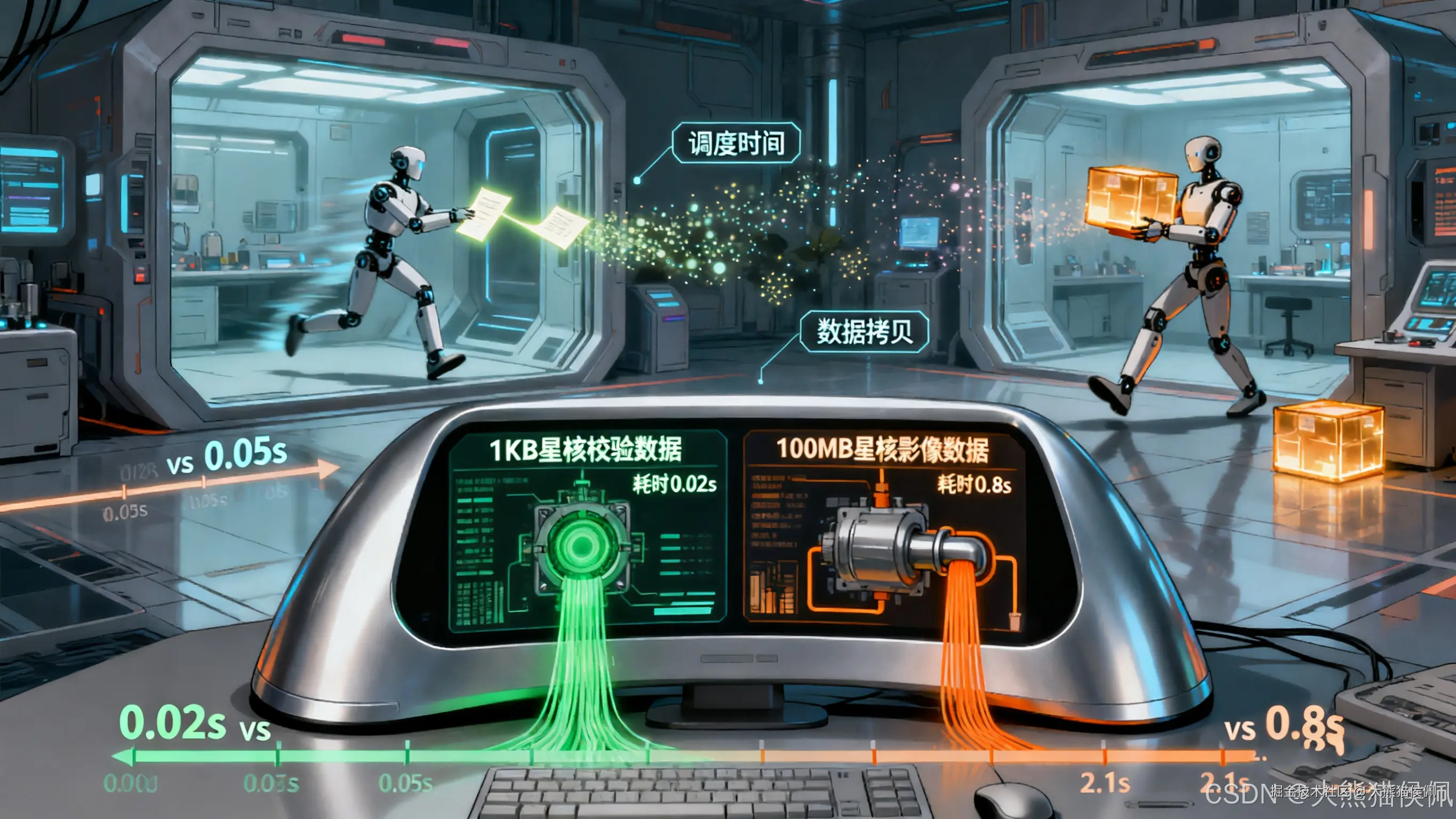

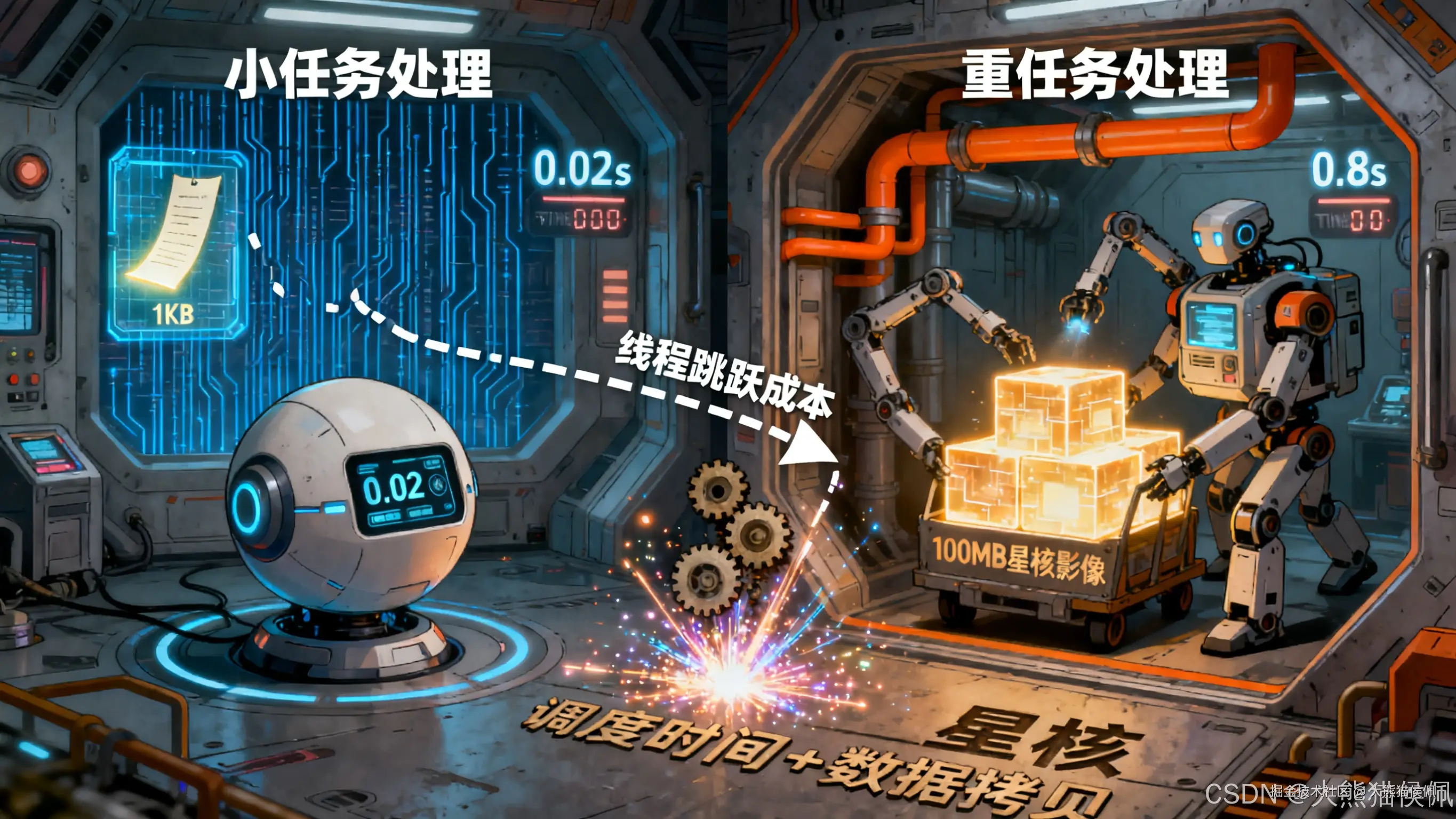

星核文明的技术文档里藏着关键数据:线程之间的切换,就像让机器人从主控舱跑到副控舱,看似简单,实则要消耗 "调度时间"、"数据拷贝" 两道成本。

零号做了个对比实验:

-

处理 1KB 的星核校验数据(小任务):主线程直接处理耗时 0.02 秒;分流到后台线程再返回主线程,耗时 0.05 秒 ------多花了 1.5 倍时间

-

处理 100MB 的星核影像数据(重任务):主线程处理耗时 2.1 秒;后台线程处理耗时 0.8 秒 ------差距立竿见影

这就好比:给主控电脑递一张纸条(小任务),直接递过去最快;但要搬一整箱设备(重任务),肯定得叫外派机器人。

Main Actor 默认隔离的聪明之处,就在于让 "小任务默认留主线程",避免了不必要的 "线程跑腿成本"。

(二)性能的 "黄金分割点"

零号突然明白,之前的延迟警报,根本不是主线程 "扛不住",而是他忘了给perform函数里的网络请求 "分流"。

星核的电影数据接口返回速度慢,让主线程一直等着,自然拖慢了后续任务。

他立刻修改代码,给耗时的网络请求加了@concurrent,相当于给机器人发了 "外派指令":

swift

@MainActor

func perform<T: Decodable>(_ request: URLRequest) async throws -> T {

// 网络请求耗时久,用@concurrent丢到后台,主线程先去忙别的

let (data, _) = try await @concurrent URLSession.shared.data(for: request)

return try await decode(data)

}运行日志瞬间变绿 ------ 延迟从 0.1 秒降到 0.03 秒。

零号苦笑:这哪里是主线程的锅,分明是自己没找准 "任务分流点"。在月球矩阵里,性能优化的核心从不是 "避开主线程",而是 "让对的任务待在对的地方"。

八、终极抉择:SPM 包的 "隔离适配手册"

解决了性能问题,零号转头对付更棘手的 SPM 包 ------ 星核的代码库分两类:一类是处理数据传输的 "网络模块",一类是对接基地界面的 "UI 模块",如若给它们套一样的隔离规则,简直是 "张冠李戴"。

(一)两类 SPM 包的 "性格差异"

零号翻出星核模块的设计文档,像给不同机器人贴 "任务标签":

| SPM 包类型 | 核心需求 | 隔离适配方案 | 类比场景 |

|---|---|---|---|

| 网络模块(如星核数据传输) | 后台并行处理、避免主线程阻塞 | 不设默认隔离,全模块标记 Sendable | 外派机器人在副控舱独立干活 |

| UI 模块(如基地监控界面) | 主线程安全、UI 更新稳定 | 模块级默认隔离为 MainActor | 主控舱机器人专注处理界面任务 |

(二)模块级设置的 "魔法代码"

星核的网络包之前一直报数据竞争错,零号给它加了 "Sendable 全标记",又在Package.swift里关了默认隔离:

swift

// 星核网络包的Package.swift设置

let package = Package(

name: "StellarNetwork",

products: [.library(name: "StellarNetwork", targets: ["StellarNetwork"])],

targets: [

.target(

name: "StellarNetwork",

// 网络包无需默认隔离,让代码自由分配线程

swiftSettings: [.defaultIsolation(nil)]

)

]

)

// 所有类和结构体加Sendable,相当于给机器人装"安全锁"

struct StellarTransmitter: Sendable {

func sendData(_ data: Data) async throws {

// 后台线程自由运行,无数据竞争风险

}

}而 UI 模块则直接开了默认隔离,省了一堆@MainActor注解:

swift

// 基地UI包的Package.swift设置

.target(

name: "BaseMonitorUI",

// 模块里所有代码默认归MainActor管

swiftSettings: [.defaultIsolation(MainActor.self)]

)

// 无需手动加@MainActor,自动在主线程运行

class MonitorViewModel {

var screenData: [String: String] = [:]

func updateScreen() async {

// 直接更新UI数据,安全无报错

screenData = try await fetchMonitorData()

}

}零号运行测试,两类包都不再报错 ------ 原来 SPM 包的抉择根本不是 "要不要默认隔离",而是 "要不要给模块'量身定制'隔离规则"。

九、星核文明的启示:并发的 "平衡之道"

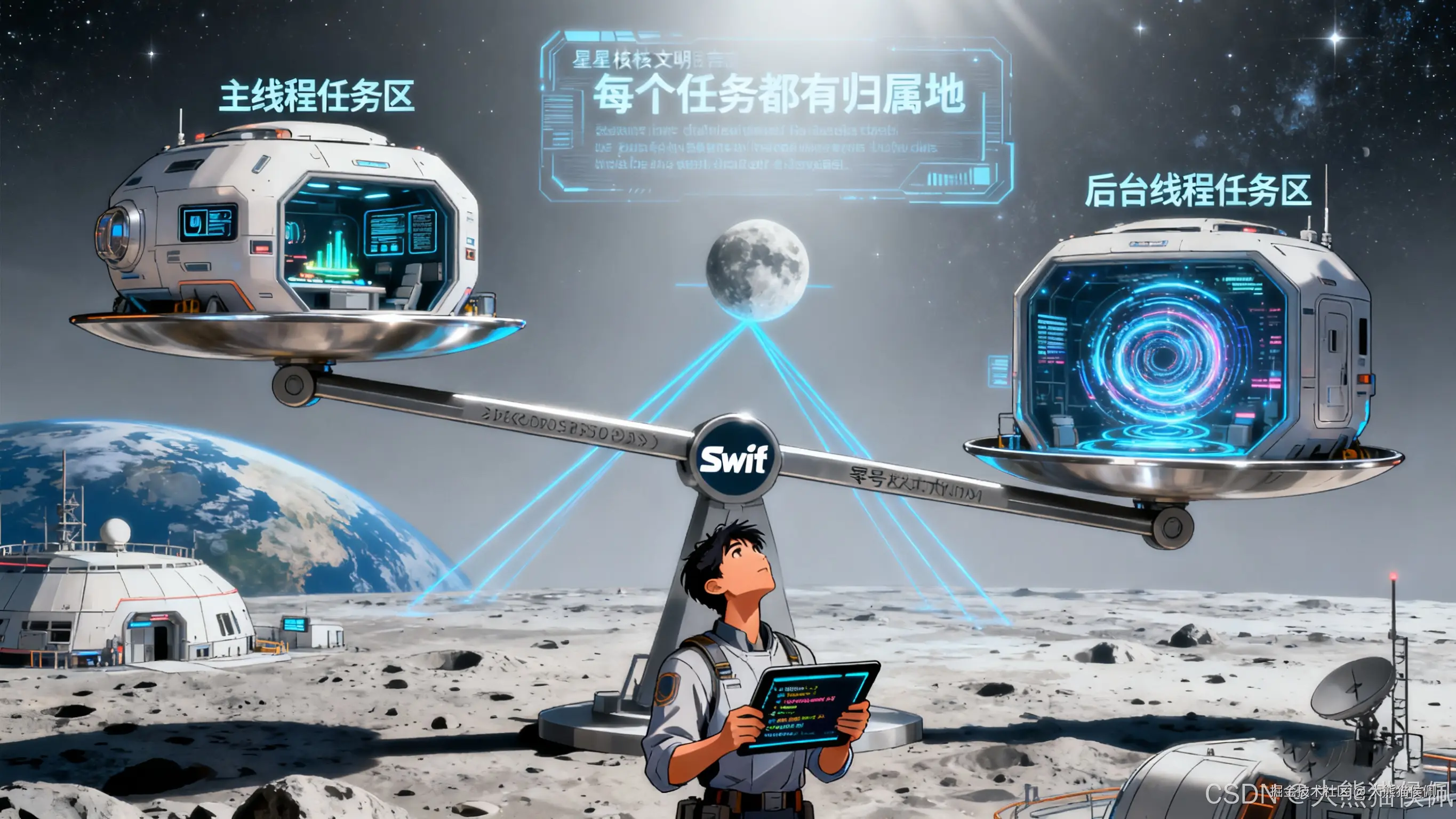

调试完最后一行代码,月球矩阵的信号恢复了稳定,星核文明传来一段意味深长的留言:"并发不是'越多越好',也不是'主线程独大',而是让每个任务都有'归属地'。"

零号合上日志,终于想通了开头的问题 ------该不该开 Main Actor 默认隔离?答案藏在 "场景" 里:

- 对于 App 目标:开!90% 的 UI 和业务代码适合主线程默认隔离,简单又安全,特殊任务用

@concurrent分流即可; - 对于 SPM 包:看类型!UI 包开,网络包关,用模块级设置和 Sendable 做 "精准调控";

- 核心原则:默认隔离是 "安全网",不是 "紧箍咒"。该留主线程的留,该放后台的放,就像月球基地的机器人,各司其职才最高效。

结尾:矩阵背后的 "代码哲学"

深夜的月球基地,主控屏幕泛着柔和的光。

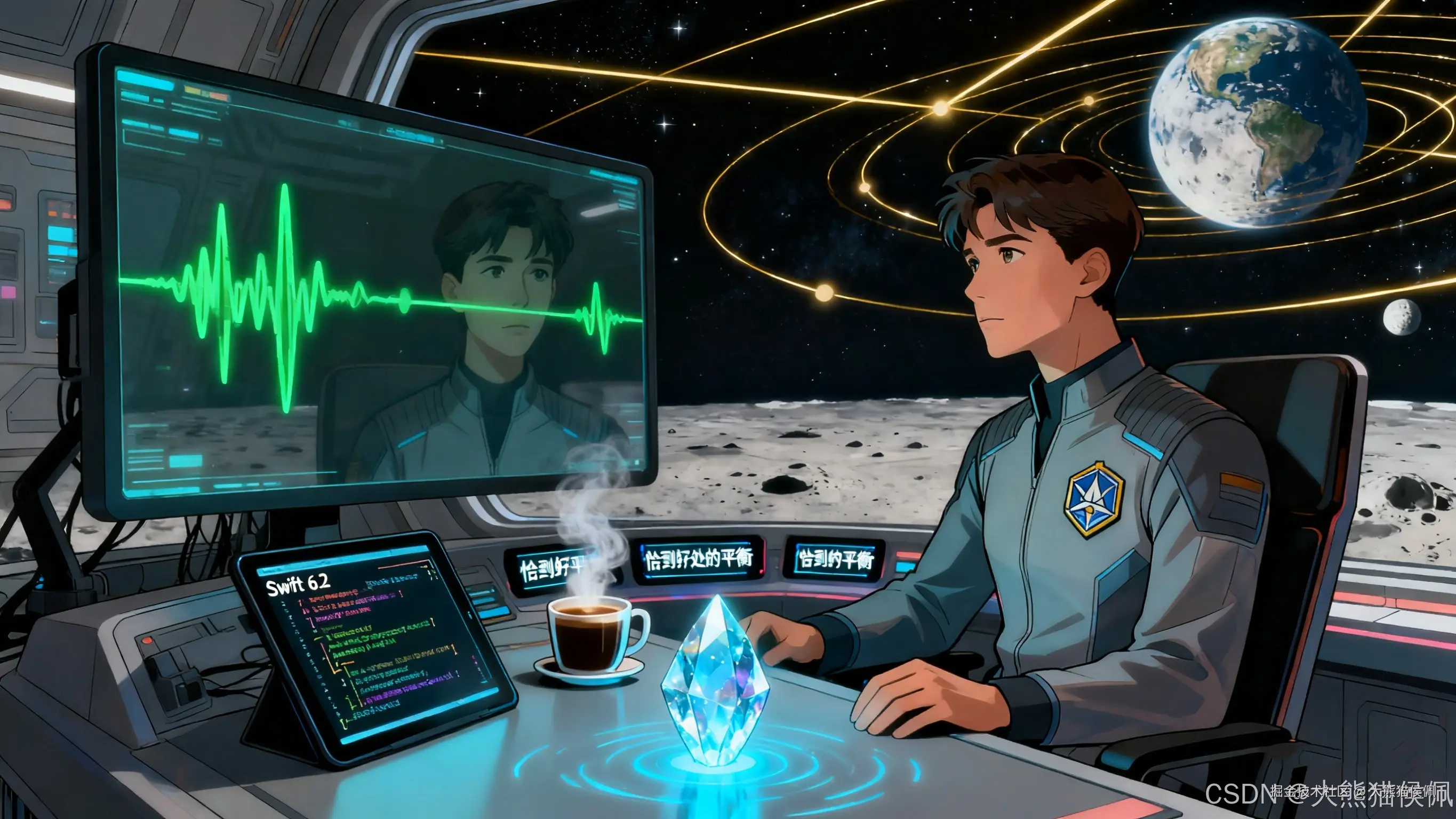

零号看着稳定跳动的星核信号,突然明白:Swift 6.2 的改动,根本不是 "限制自由",而是给混乱的并发世界立了 "秩序"。就像月球矩阵的运行逻辑 ------ 不是靠 "无拘无束的代码" 维系,而是靠 "每个任务都在对的地方" 的平衡。

Main Actor 默认隔离,不过是 Apple 给开发者的 "一把尺子":它让新手少踩数据竞争的坑,让老手更懂 "任务分配的艺术"。在星核文明的眼里,好的代码从不是 "技术炫技",而是 "恰到好处的平衡"------ 就像地球与月球的引力,不多一分,不少一分,才成就了稳定的星系。

而那些还在争论 "该不该开默认隔离" 的开发者,或许该问问自己:你的代码,到底是 "需要自由的外派机器人",还是 "该待在主控舱的核心设备"?想清楚这个问题,答案自然浮现。

那么,各位微秃宝子你们想清楚了吗?

感谢观赏,我们下次不见不散!8-)