一、网络层的背景

我们每天上网------打开浏览器、输入网址、发消息、视频通话------看似轻而易举。可在这条看不见的网络背后,信息如何准确地从我的电脑"跑"到地球另一端?

有人会说:"靠 IP 地址。"

没错,但这只是答案的一半。

在真实的网络世界里,光有地址不够。你必须知道:这条信息要走哪条路?途中能不能被送达?如果中途丢了谁来管?

这些问题的答案,正藏在网络层(Network Layer)------也就是我们今天要讲的主角:IP(Internet Protocol)。

它不是最耀眼的协议,却是整个互联网的"脊梁骨"。如果说 TCP 是互联网的"守信者",那 IP 就是它的"信使"------负责把一切数据包送往目的地。

我们之前说过MAC地址的概念:MAC 地址用来识别数据链路层中相连的节点。

它的长度为 48 位, 及 6 个字节. 一般用 16 进制数字加上冒号的形式来表示(例如:08:00:27:03:fb:19)

其在网卡出厂时就确定了, 不能修改。 mac 地址通常是唯一的(虚拟机中的 mac 地址不是真实的 mac 地址, 可能会冲突; 也有些网卡支持用户配置 mac 地址)。

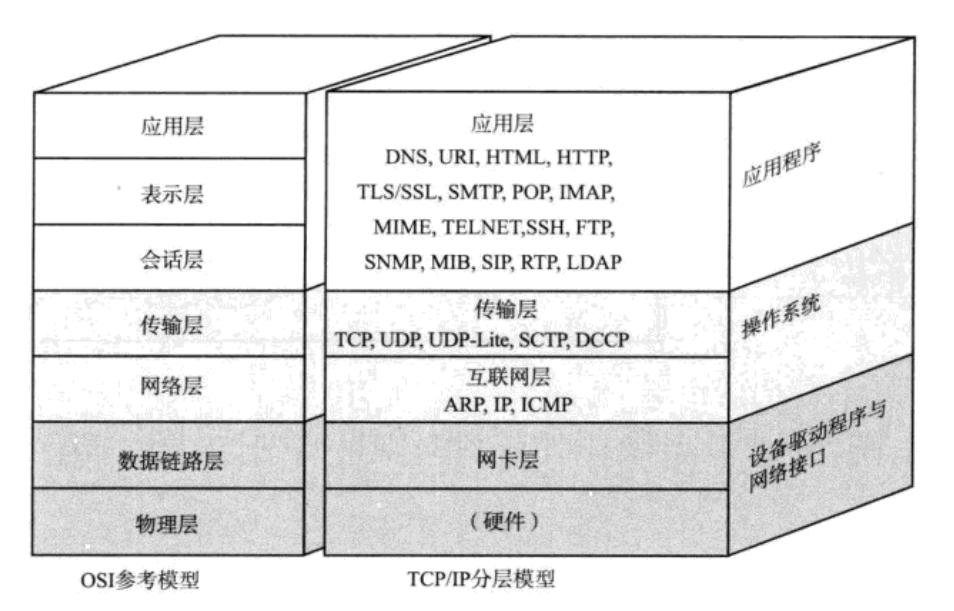

我们知道计算机网络是一层一层叠起来的。最底下是物理层(Physical Layer),负责把电信号、光信号送出去;上面是数据链路层(Data Link Layer),像快递公司在小区内部派送包裹,用 MAC 地址标识每一台机器。

我们曾经以唐僧取经的例子来帮助大家理解MAC地址,但是实际问题是:MAC 地址只在局域网里有意义。

就像你在小区门口叫外卖,写上"B栋302",骑手当然能找到你;但要是换一个城市、换一个省呢?没有城市名、街道号,外卖系统就懵了。

这就是 MAC 地址的局限。它没有"世界观",只认同一个局域网。

于是,人们引入了"IP 地址"这个概念。

它就像给每一台机器都挂上了一张"全球通行证",告诉世界:

"我在地球的某个角落,请把数据送到我这里。"

IP 层的出现,正式让不同局域网之间的通信成为可能------也就是互联网(Inter-Network)这个词最初的意义。

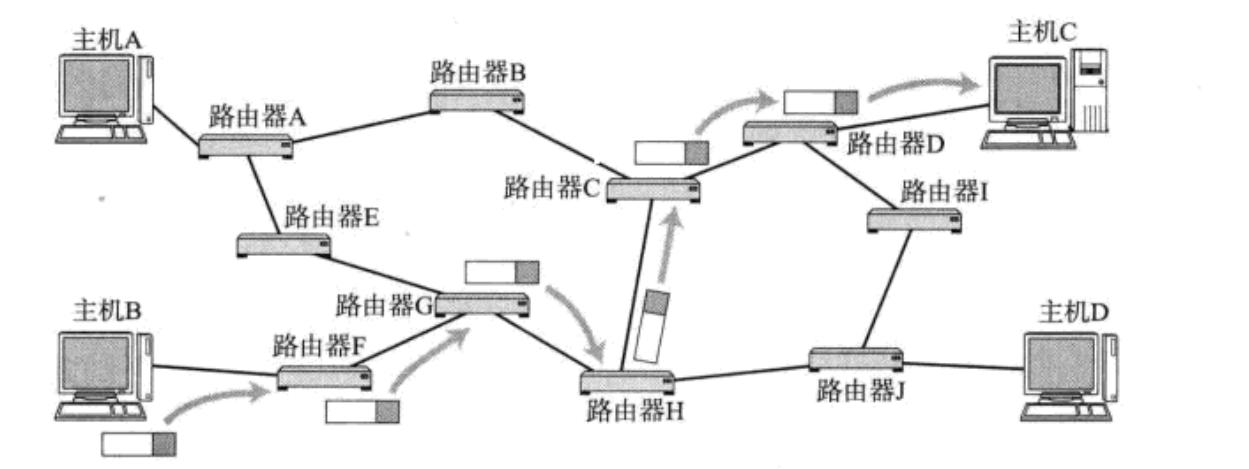

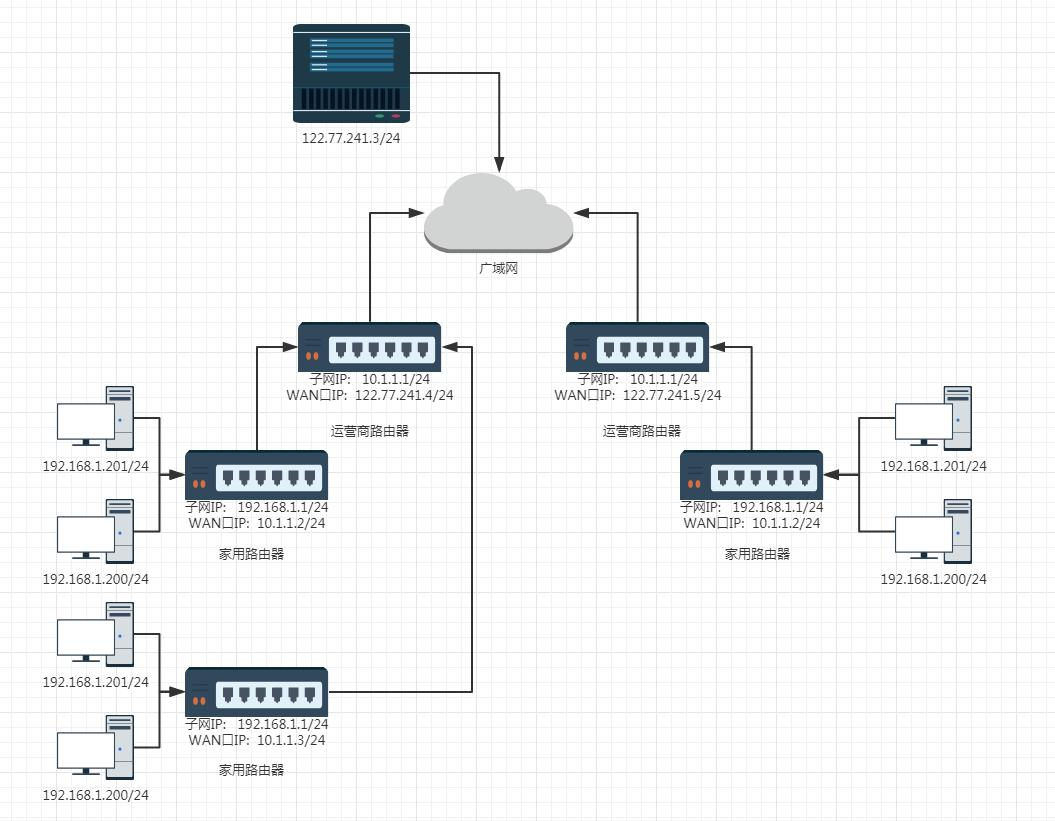

以这个图的主机B与主机C为例,他们直接并不是直接连接的,甚至可能都不在一个局域网里。

所以就会衍生出两个问题:

- 路径选择的问题:我为什么要把信息交给下一个route。

- 怎么把数据交给路由器F的问题。

对于第一个问题,我们可以解答,因为我们要把信息传给C,所以我们需要把信息传给这个route,更准的来说,我们的路径选择的依据就是根据我们的目标,目标决定路径。而路径选择的重要依据就是IP。

IP网络不像电话系统那样需要先建立端到端的连接。它采用的是"逐跳转发"模型。每个路由器只关心一个问题:"为了到达这个目标IP,我的下一站应该是谁?" 它不需要也知道通往目标的完整路径。

每个路由器内部都维护着一张路由表,这就是它的"道路地图"。当数据包到达时,路由器会进行以下操作:

- 查找 :提取数据包中的目标IP地址,并在路由表中进行查找。

- 匹配:遵循"最长前缀匹配"原则,找到最具体的一条路由。

- 转发:根据匹配到的路由条目,将数据包从指定的接口发送给指定的"下一跳"路由器。

而对于问题二,可以转化为局域网通信的问题。

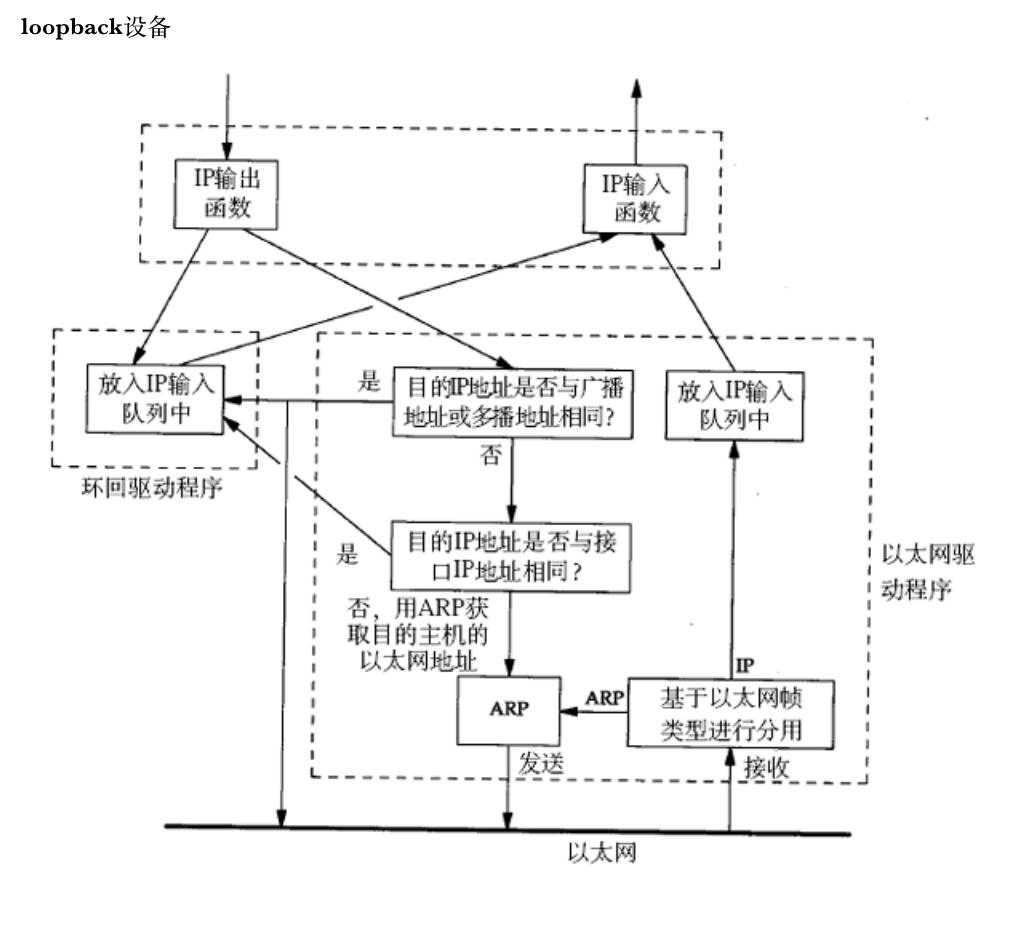

虽然我们心里想的是"把这个IP包发给路由器F",但在物理链路上,我们无法直接操作IP地址。我们必须使用局域网的语言------MAC地址。

这个过程就是由 ARP协议 完成的。

-

问题一(路径选择) 是 网络层(IP) 的核心任务,依靠 IP地址 和 路由表 来解决。它关注的是 端到端 的逻辑。

-

问题二(数据交付) 是 数据链路层(MAC) 的核心任务,依靠 MAC地址 和 ARP协议/交换机 来解决。它关注的是 点到点 的物理传输。

整个互联网的通信,就是这两个过程在不同设备、不同网络间一遍又一遍地交替进行,直到数据包最终到达目的地。

二、重谈TCP/IP

IP 层做的事情其实很朴素:

- 确定目标地址是谁(寻址);

- 想办法把包送过去(转发)。

看似简单,但这两件事决定了整个网络的生死。

举个例子。

你要给朋友寄快递:

- 你得知道对方的收货地址(寻址)

- 你得知道哪条路线能送到(转发)

如果地址写错、路径选错,快递永远到不了。

IP 协议就是在做这件事。

它定义了数据报文的格式(IP 报头),规定了每个包的源地址、目标地址、长度、版本号等信息,然后交给下层去传输。

每经过一个路由器,都会检查这个包的目标地址,决定下一步要送往哪里。

目标决定路径,路径决定命运。

这句话放在网络层上,再贴切不过。

所以IP层的核心作用,就是把数据包 跨网络 的转发到目标主机上去

很多人第一次听说"IP 不保证可靠传输"时会觉得奇怪。

"那要是丢包了怎么办?"

答案是:IP 层不管。

这不是设计缺陷,而是刻意为之。

因为 IP 的使命,是尽力而为(Best Effort)。

它不建立连接,不做重传,不确认,也不记忆状态。

它只负责"把包尽力往前送",就像一个信使,不论风雨,都试图投递。

如果包在中途丢了、超时了、被路由器丢弃了,IP 不会回头,它只会继续处理下一个包。

那谁来保证可靠?

答案是:上层的 TCP(传输层)。

TCP 会检查顺序、确认接收、重传丢包、控制速度......所有"可靠性"的机制都在那里。

这就是分层的智慧:

- IP 负责"通";

- TCP 负责"准";

- 应用层负责"用"。

各司其职,互不干扰。

说到底,IP层只是提供了一种能力,把数据从A主机,跨网络转发到B主机,但是有能力,就一定可以做到吗?

当时不会,这就跟你们班上的学霸,数学有考满分的能力一样,但是就一定能保证每次考试都是满分吗?

如果一定想要我们的这个学霸每次都考150,怎么办呢?

当然是让我们的学校层面专门负责组织一次重考喽,这次不能150,重考一次,不就可以了(太狡猾了)。

而我们的TCP协议,就是负责重考的学校。

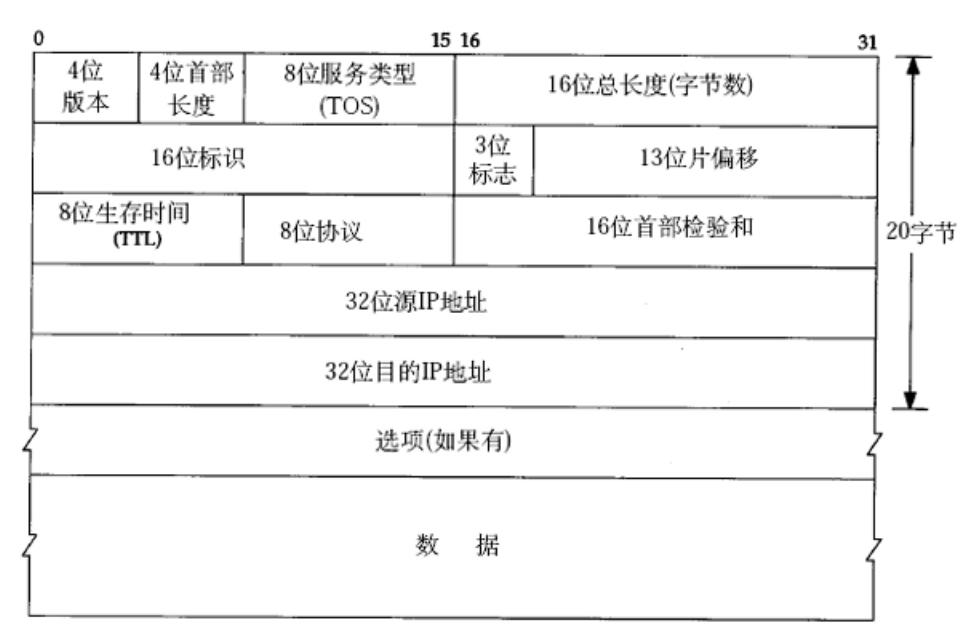

三、IP协议头格式

对于这个IP协议的报头,我们仍然先要理解清楚两个问题:

- IP协议如何实现解包以及分包的过程,如何分用?

- IP协议的这些字段分别有什么作用?

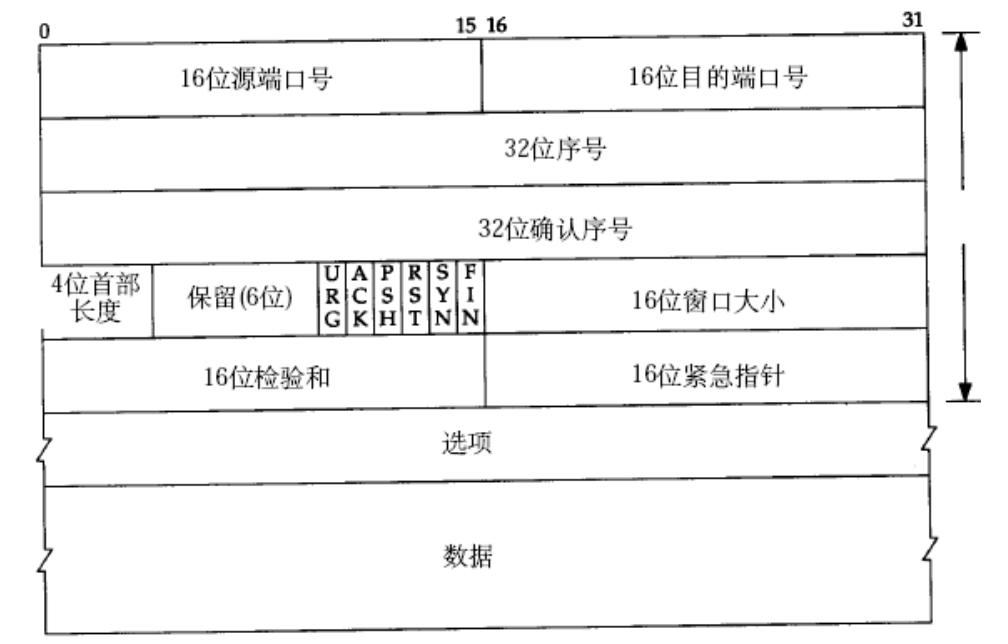

我们之前学了TCP,你会发现,TCP协议与IP协议的格式十分相似,所以我们理解也能近似理解:

TCP协议格式:

IP协议格式:

IP协议的解包与封包

我们可以看见,IP协议的报文也分为:报头,选项,以及数据三个部分,其中报头的长度也是20字节。

所以与TCP一样的,我们可以先读取20个字节,把报头字段信息全部读取。随后你会发现,这里也会有个四位首部长度字段,这个字段的作用和TCP里的首部长度作用是完全一样的。

四位二进制的范围是0-15,其同样有个单位:4.

当我们发送的报头加选项的长度为32时,此时四位首部长度值为1000(2进制),也就是8,因为4 x 8 = 32,就是告诉我们,除去20字节长度的报头之外,还有12字节长度的选项需要你读取。

所以报头加选项的长度范围是20-60,选项的取值范围是0-40,所以我们的首部长度的范围就是5-15。

基础IP协议字段介绍

接下来,来简单介绍几个IP协议的字段。

四位版本

它的唯一作用就是标识当前数据包使用的IP协议版本。接收方首先读取这4位,来确定应该如何解析这个数据包的其余部分。

目前,这个字段只有两个值具有实际意义:

-

0100(十进制 4)- 这表示数据包使用的是 IPv4 协议。

- 这是目前互联网上最主流的协议。当我们说一个设备的IP地址时,默认指的就是IPv4地址(如

192.168.1.1)。

-

0110(十进制 6)- 这表示数据包使用的是 IPv6 协议。

- 这是下一代IP协议,旨在解决IPv4地址耗尽的问题。它使用更长的地址(如

2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334)。

关于IPv6与IPv4的话题我们后面会详细提到。

八位服务类型

这个字段的设计初衷非常明确:让发送方可以告诉网络,这个数据包期望获得哪种类型的服务,从而希望网络能够进行相应的优先级处理和路由选择。

这8位在原始的 IPv4 标准 (RFC 791) 中被划分为两个部分:

| 比特范围 | 名称 | 作用 |

|---|---|---|

| 0-2 | 优先级 | 定义数据包的优先级(0-7)。 |

| 3-5 | 服务类型 | 指定数据包在延迟、吞吐量、可靠性方面的偏好。 |

| 6 | 保留位 | 最初未使用,设为0。 |

一般来说,3 位优先权字段(已经弃用)。而 4 位 TOS 字段, 和1 位保留字段(必须置为 0)。

4 位 TOS 分别表示: 最小延时, 最大吞吐量, 最高可靠性,最小成本。

这四者相互冲突, 只能选择一个. 对于ssh/telnet 这样的应用程序, 最小延时比较重要; 对于 ftp 这样的程序, 最大吞吐量比较重要。

这个 TOS/DiffServ 字段正是网络设备进行差异化转发策略的核心依据之一。

它回答了路由器在面对多个数据包需要同时转发时,一个至关重要的问题:"我应该先转发谁?谁更重要?"

八位生存时间

生存时间 是一个位于 IP 头部的、长度为 8 比特的字段。这意味着它的取值范围是 0 到 255。

它的单位是 "跳",即经过路由器的次数。

TTL 的核心作用只有一个:防止数据包在互联网中无限循环下去。

在复杂的网络环境中,由于路由配置错误或网络拓扑变化,可能会出现 路由环路。即数据包在两个或多个路由器之间来回传递,永远无法到达目的地。如果没有一种机制来终止这种数据包,它们会越积越多,最终耗尽网络资源,导致网络瘫痪。

TTL 就是为解决这个问题而生的"自杀式计数器"。

TTL 的工作机制非常简单而有效:

-

设置初始值:发送端(源主机)在创建 IP 数据包时,会为 TTL 设置一个初始值。

-

不同操作系统的默认值不同:

-

Windows : 通常是

128 -

Linux/Unix/macOS : 通常是

64 -

一些网络设备(如思科路由器)可能使用

255

-

-

这个值可以根据需要由应用程序修改。

-

-

逐跳减一 :数据包每经过一个路由器 ,该路由器在转发此数据包之前,必须将 TTL 值 减 1。

-

判断与丢弃:路由器在减 1 后,会立即检查新的 TTL 值:

-

如果

TTL > 0:路由器正常转发这个数据包。 -

如果

TTL = 0:路由器会 丢弃 这个数据包,并向数据的原始发送端发送一个 ICMP 超时消息。

-

十六位总长度

16位总长度 是 IP 协议头中的一个字段,它指示了整个 IP 数据包的总字节数。

- 位置:位于 IP 头部的第 3 和第 4 字节。(紧随版本、IHL 和服务类型字段之后)

- 长度:16 位(2 字节)。

- 单位:字节。

它的核心作用是 告诉接收设备,当前这个 IP 数据包在哪里结束,下一个数据包从哪里开始。

当接收方的网络层从数据链路层收到一串原始的二进制数据流时,它需要一种方法来准确地切分出一个个独立的 IP 数据包。总长度 字段就是这个"切割器"的刻度。

我们都知道总长度 = IP 头部长度 + IP 数据载荷长度

- IP 头部:包括固定的 20 字节和可选的选项字段(最多 40 字节)。

- IP 数据载荷:里面封装的是上层协议(如 TCP、UDP 或 ICMP)传递下来的完整数据。

假设一个 TCP 段长度为 1400 字节,它被传递给 IP 层。IP 层为其加上一个 20 字节的固定头部(没有选项),那么:

总长度 = 20 字节 (IP头) + 1400 字节 (TCP段) = 1420 字节

这个 1420 就会被填入 IP 头部的 16位总长度 字段中。

四、网段划分

背景介绍

先来给大家介绍一下相关概念。

我们的IP地址大家都知道是用32位来存储的,所以我们选择将其划分成四段,每一段有八个比特位,每一段的数据范围就是0-255。

一个IP地址,就变成了这样的形式:255.255.143.32。这也是我们常说的点分十进制的IP地址。

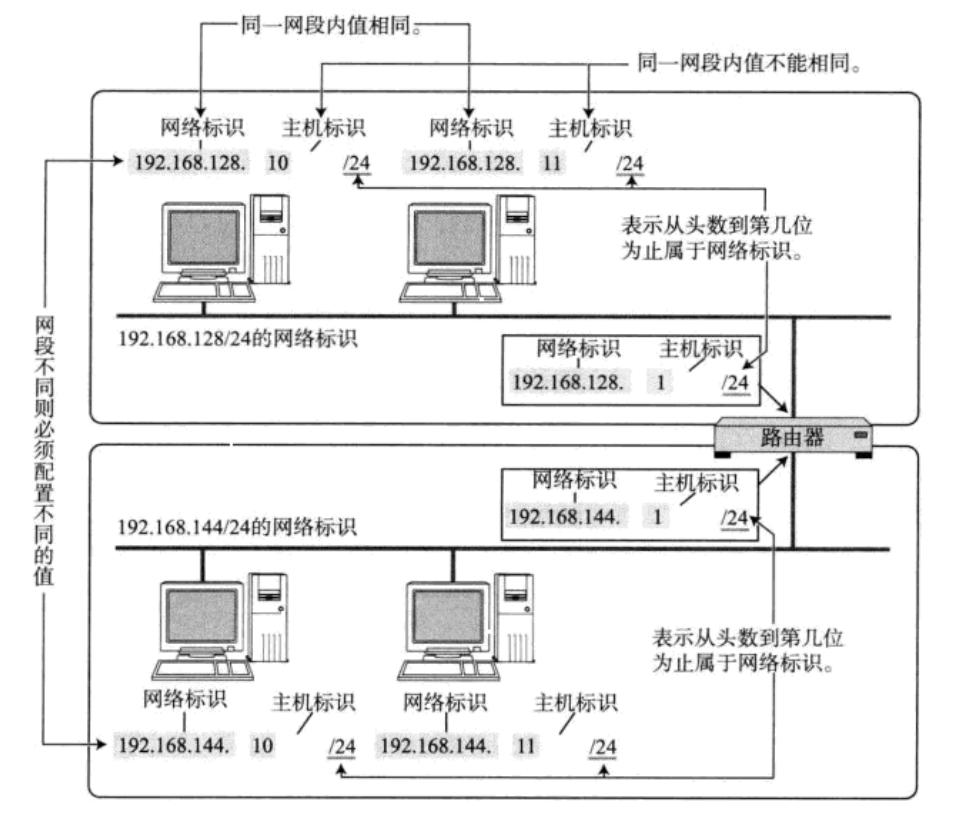

而我们把前面三段,称为网络号,后面一段,称为主机号。

网络号: 保证相互连接的两个网段具有不同的标识。

主机号: 同一网段内, 主机之间具有相同的网络号, 但是必须有不同的主机号。

以前面的例子,255.255.143就是网络号,32就是主机号。

所谓的子网,其实就是把网络号相同的主机放到一起。

如果在子网中新增一台主机, 则这台主机的网络号和这个子网的网络号一致, 但是主机号必须不能和子网中的其他主机重复。

既然我们的路由器可以将不同子网里面的信息进行转发,那么这个路由器是不是也需要有多个子网对应的IP地址?所以路由器有多个网络接口(物理的或逻辑的)。每个接口都连接到一个独立的子网,并且被配置一个该子网内的IP地址。

在上面这个图例,192.168.128网络号是一个子网的网络号,192.168.144是另外一个子网的网络号,一个路由器连接着这两个子网进行信息的转发,所以这个路由器必须要同时拥有这两个子网对应的网络号的IP地址。

一个子网中的IP地址都是从哪里来的呢?想一想你家里第一个入网的设备是什么?

是不是路由器啊!所以路由器拥有构建子网的能力。

我们链接路由器就是在向路由器申请IP地址。

当我们的信息在我们的子网中传播时,我们看见目的IP跟我们这个子网的网络号不一致,我们就知道这个目的地不在我们这个子网中,从而想给路由器,由它去转发这个信息给其他子网进行判断。

所以一个信息,被转发:

- 根据目标网络号,转发到目的网络号的子网中

- 根据主机号,来进行内网转发。

通过合理设置主机号和网络号, 就可以保证在相互连接的网络中, 每台主机的 IP 地址都不相同。

子网划分

一个 255.255.143.xxx 这样的网络,主机号部分有 8 位(0-255),所以这个网络理论上能容纳 28−2=25428−2=254 台主机(去掉全0的网络地址和全1的广播地址)。

现在,想象一下这是一个拥有200多名员工的公司网络,会有什么问题?

-

广播风暴 :任何一台电脑发出的广播包(比如"谁是192.168.1.1?"),其他所有200多台电脑都能收到并需要处理。网络会变得非常嘈杂和缓慢。

-

安全风险:所有设备都在一个"大房间"里。市场部的电脑和财务部的电脑可以直接通信,没有隔离。

-

管理混乱:如果网络出问题,很难定位是哪一部分的故障。

结论 :把一个公司所有设备都放在一个 X.X.X.0/24 的网络里,是非常低效且危险的。我们需要把这个大网络分割成更小的、易于管理的子网。

这就是我们要进行子网划分的理由。

再给大家举个例子。

我们在校园里,捡到一个钱包,钱包里有一个学生证,没有姓名,只有学号。这个时候,你会怎么归还这个钱包?

我们肯定不会一个一个的去询问:这个是你的钱包吗?

这个就是线性遍历,效率低下,怕不是要问到猴年马月去了。

这个时候,学号的作用就体现出来了。

我们的学号假如是24 42 21 023这样的(假如),他不是一个无意义的划分。一般来说,这些都代表着年级24级,42代表某一个学院的代号,21代表这个专业的编号,023代表他在该专业的编号。

我们把每个学院取一个学院代号,每一个专业都进行专业编号,这个就是子网划分。它本质上是提高了我们搜索的效率。

我们在找到该同学之前,是不会关心它的学院与专业以及编号的,先决定年级,随后在去看学院与专业,最后才去看他的编号。

我们的报文也是一样,在转发的过程中,在到达目的子网之前,路由时只会去看网络号部分,不会去看主机号。到达目标网络号,才进行内网转发。

手动管理子网内的 IP, 是一个相当麻烦的事情:

- 有一种技术叫做 DHCP, 能够自动的给子网内新增主机节点分配 IP 地址, 避免了手动管理 IP 的不便。

- 一般的路由器都带有 DHCP 功能. 因此路由器也可以看做一个 DHCP 服务器。

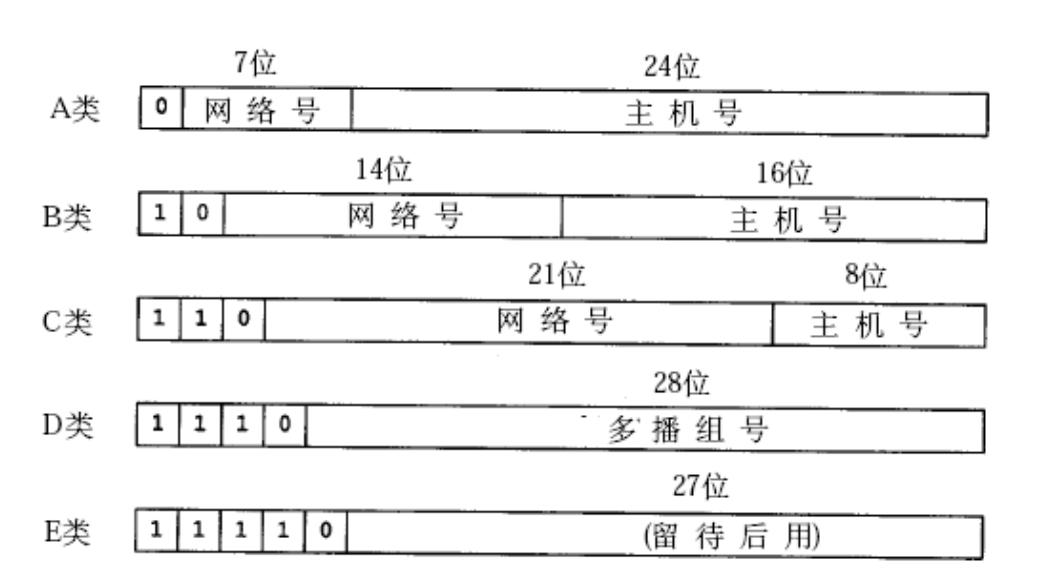

过去曾经提出一种划分网络号和主机号的方案, 把所有 IP 地址分为五类, 如下图所示(该图出 自[TCPIP])。!

- A 类 0.0.0.0 到 127.255.255.255

- B 类 128.0.0.0 到 191.255.255.255

- C 类 192.0.0.0 到 223.255.255.255

- D 类 224.0.0.0 到 239.255.255.255

- E 类 240.0.0.0 到 247.255.255.255

随着 Internet 的飞速发展,这种划分方案的局限性很快显现出来,大多数组织都申请 B 类网络地址, 导致 B 类地址很快就分配完了, 而 A 类却浪费了大量地址。

例如, 申请了一个 B 类地址, 理论上一个子网内能允许 6 万 5 千多个主机.。A 类地址的子网内的主机数更多.

然而实际网络架设中, 不会存在一个子网内有这么多的情况. 因此大量的 IP 地址都被浪费掉了。

针对这种情况提出了新的划分方案, 称为 CIDR(Classless Interdomain Routing):

引入一个额外的子网掩码(subnet mask)来区分网络号和主机号。

- 子网掩码也是一个 32 位的正整数. 通常用一串 "0" 来结尾

- 将 IP 地址和子网掩码进行 "按位与" 操作, 得到的结果就是网络号

- 网络号和主机号的划分与这个 IP 地址是 A 类、B 类还是 C 类无关

引入子网掩码的根本目的是:打破IP地址分类的桎梏,实现灵活、高效的IP地址分配与管理,以解决地址空间耗尽和路由表爆炸性增长两大危机。

-

有类编址的问题 :假设一个ISP(互联网服务提供商)被分配了8个连续的C类地址:

192.168.0.0/24到192.168.7.0/24。在没有CIDR的时代,互联网核心路由器需要为这8个网络维护8条独立的路由表项。 -

CIDR的解决方案:

-

ISP可以告诉全世界:"所有目的地是

192.168.0.0到192.168.7.255的流量,都发给我即可。" -

如何用一句话表达这个范围?就是使用一个CIDR前缀:

192.168.0.0/21。 -

通过计算可以发现,

/21这个掩码正好覆盖了从192.168.0.0到192.168.7.255的所有地址。 -

于是,全球的路由器只需要维护 1条路由表项 (

192.168.0.0/21) 来代替原来的8条。这极大地减少了路由表的体积,提升了路由查找效率。

-

/21 是 CIDR notation,它表示子网掩码中连续'1'的位数 。子网掩码中,'1'位必须是连续的,'0'位也必须是连续的。中间不能有'1'和'0'交错的情况

二进制表示:

11111111.11111111.11111000.00000000

点分十进制表示(我们更熟悉的形式):

- 前两个

11111111各等于255。 - 第三个

11111000等于248(计算:128+64+32+16+8=248)。 - 最后一个

00000000等于0。

所以,/21 等价于子网掩码 255.255.248.0。

以例1来说,子网掩码就是/24,我们的主机号0100 0100(68),与子网掩码的后八位进行一个按位与操作结果是全零,代表子网地址范围就是从0开始计算,一共有主机号的位数(8位)个。

以例2来说,子网掩码就是/28,我们主机号0100 0100(68),与子网掩码进行按位与操作结果为0100 0000,就决定了我们的网络号不只是140.152.20,还要加上后面的0100(因为是28,代表网络号要计算到前28位,只有后四位是主机号)。然后这个网段的范围数量就只有8(主机号只有四位),范围为140.252.20.64-140.252.20.79。

可见,IP 地址与子网掩码做与运算可以得到网络号, 主机号从全 0 到全 1 就是子网的地址范围。

特殊的 IP 地址:

- 将 IP 地址中的主机地址全部设为 0, 就成为了网络号, 代表这个局域网

- 将 IP 地址中的主机地址全部设为 1, 就成为了广播地址, 用于给同一个链路中相互连接的所有主机发送数据包

- 127.* 的 IP 地址用于本机环回(loop back)测试,通常是 127.0.0.1

所以,就算我们的主机号的取值范围是0-255,但实际上已经被占用了两个IP地址了(网络号地址以及广播地址)。

IP地址的数量限制

我们知道, IP 地址(IPv4)是一个 4 字节 32 位的正整数. 那么一共只有 2 的 32 次方 个 IP地址, 大概是 43 亿左右. 而 TCP/IP 协议规定, 每个主机都需要有一个 IP 地址。

这意味着, 一共只有 43 亿台主机能接入网络么?

实际上, 由于一些特殊的 IP 地址的存在, 数量远不足 43 亿; 另外 IP 地址并非是按照主机台数来配置的, 而是每一个网卡都需要配置一个或多个 IP 地址。

CIDR 在一定程度上缓解了 IP 地址不够用的问题(提高了利用率, 减少了浪费, 但是 IP地址的绝对上限并没有增加), 仍然不是很够用. 这时候有三种方式来解决:

方案一:动态分配IP地址

- 这是什么? 主要由 DHCP 协议 实现。您的ISP(互联网服务提供商)拥有一个公网IP地址池。当您家的路由器拨号上网时,ISP的DHCP服务器会临时租借一个公网IP给您的路由器。当您断线或租约到期,这个IP就会被回收并分配给其他用户。

- 解决了什么问题? 解决了 "同时在线" 主机数不足的问题。不是每个人都在同一时间上网。这使得ISP服务的用户数量可以远多于其拥有的公网IP数量。

- 局限性:它并没有增加IP地址的绝对数量,只是一种"分时复用"的优化。当所有用户同时在线时,地址依然不够用。

方案二:NAT 技术(网络地址转换)(后面详细介绍)

这是迄今为止最重要、最核心的"续命"技术,它从根本上改变了IP地址的使用模式。

- 核心思想 :"整个家庭或公司内部,对外只使用一个公网IP地址。"

- 它是如何工作的?

- 内部网络 :您的家庭或办公室局域网使用私有IP地址 (如

192.168.1.x)。这个网络可以有成百上千台设备。 - 边界设备 :您的路由器作为NAT设备,拥有一个私有IP (内网口)和一个公网IP(外网口,由ISP动态分配)。

- "翻译"过程 :

- 当您的电脑(

192.168.1.10)访问百度时,数据包到达路由器。 - 路由器不仅转发数据包,还会修改它! 它会将数据包IP头中的源IP 从

192.168.1.10替换 成自己的公网IP ,并记录下这个连接(比如:内网192.168.1.10:5555对应外网公网IP:8888)。 - 百度收到请求后,回复给路由器的公网IP。

- 路由器根据之前记录的连接表,将回复数据包中的目标IP 从公网IP替换回

192.168.1.10,并发送给您的电脑。

- 当您的电脑(

- 内部网络 :您的家庭或办公室局域网使用私有IP地址 (如

- 革命性影响 :

- 极大地节省了公网IP :一个公司、一个家庭、一所学校,无论内部有多少设备,在互联网上看起只是一个(或少数几个)IP地址在活动。

- 带来了副作用:它在一定程度上破坏了互联网"端到端"的设计原则,增加了复杂性,但也意外地提供了一层"防火墙"效果(外部无法直接发起与内网主机的连接)。

方案三:IPv6

这是终极解决方案,但普及缓慢。

-

地址空间 :128位,地址数量是 2^128 个。这不是一个简单的"更多"的概念,而是一个天文数字,足以给地球上的每一粒沙子都分配一个IP地址。

-

不仅仅是地址变长:

- 简化报头:提高了路由器处理效率。

- 更好的安全性:IPsec成为标准组成部分。

- 支持自动配置:无需DHCP也能轻松获取IP地址。

-

为何普及慢?

- 不兼容性:IPv4和IPv6是两个独立的协议,需要复杂的过渡技术(双栈、隧道等)。

- NAT的成功:NAT技术如此有效,使得向IPv6迁移的紧迫性降低了。

- 成本和惯性:升级全球网络基础设施需要巨大的成本和时间。

私有IP地址与公网IP地址

如果一个组织内部组建局域网,IP 地址只用于局域网内的通信,而不直接连到 Internet 上,理论上 使用任意的 IP 地址都可以,但是 RFC 1918 规定了用于组建局域网的私有 IP 地址。

- 10.* ,前 8 位是网络号,共 16,777,216 个地址

- 172.16.* 到 172.31.* ,前 12 位是网络号,共 1,048,576 个地址

- 192.168.* ,前 16 位是网络号,共 65,536 个地址

包含在这个范围中的, 都成为私有 IP, 其余的则称为全局 IP(或公网 IP)。

对于私有地址来说,其只能用来组建局域网,不能出现在公网中:

由于私有IP只能在内网中使用,所以不同的子网,其私有IP地址可以重复。但是公网IP绝对不能出现重复。

网络架设的标准流程是:先进行子网规划,然后进行实施。在公网和私网中,统一采用CIDR(无类别域间路由)的方式,即"IP地址 + 子网掩码"的方法来进行网络建设和路由。

运营商

申请IP,无论是公网IP还是内网IP,在进行网络建设的时候,都是让运营商来做的。

当我们谈 IP 地址的时候,其实是在谈"身份"与"范围"这两件事。

在整个互联网的世界里,公网 IP 就像身份证号,全世界唯一;而私有 IP 则像小区门牌号,只在本小区(子网)里有效。

因此,不同的子网之间,私有 IP 地址可以重复使用,而公网 IP 是严格不能重复的。这也是为什么你的电脑可能是 192.168.1.3,而我这边的电脑也可以是 192.168.1.3------我们只是在不同的"家庭局域网"中生活。

1. IP 的分配:从运营商开始

无论你是一个学校、公司,还是家庭用户,IP 地址的分配权都掌握在运营商手里。

当你申请宽带时,实际上你是在向运营商"租用"网络资源,其中最核心的部分,就是一段属于你的 IP 地址空间。

一般来说,运营商会在网络建设时进行大规模的 IP 规划------他们会先根据客户群体划分子网,然后分配网段,配置子网掩码。

这些掩码定义了"哪些位代表网络号,哪些位代表主机号"。这样,整个公网才能以层次化的方式组织起来,不至于乱成一团。

2. 路由器的双重身份:WAN 与 LAN

在家庭网络中,一个路由器通常拥有两个 IP 地址:

- WAN 口 IP:外部网络(例如电信或移动)分配给你的公网或半公网 IP。

- LAN 口 IP :你家庭内部局域网的"网关地址",通常是

192.168.1.1。

这两个接口分别连接着两个世界------

WAN 口面对外部互联网,LAN 口负责内部的电脑、手机、电视机。

LAN 口下的设备,比如你的电脑 192.168.1.101、手机 192.168.1.102,都属于这个小小的子网。

它们之间可以自由通信,但若要访问外部世界,必须通过路由器这个"守门人"。

路由器也分家用和企业使用的路由器。

3. 子网的重复与隔离

值得注意的是,不同家庭的路由器几乎都会使用相同的 LAN 网段,例如:

家A:192.168.1.0/24 家B:192.168.1.0/24 公司C:192.168.1.0/24

这并不会造成冲突,因为它们都处在各自独立的局域网中。

子网内部的 IP 地址不能重复,但不同子网之间重复是完全没问题的。

换句话说,每个路由器其实都在"模拟一个小互联网"。

4. 层层嵌套的网络结构

从宏观上看,你家的路由器本身也是一个"节点",它位于运营商的更大子网之中。

你的家庭网络可以看作是运营商路由器下的一个"分支网络",而运营商路由器又可能接入更上层的骨干网设备。

这种多级结构意味着:

每个路由器既是一个"小型网络的核心",也是"更大网络的成员"。

而最外层的运营商路由器,其 WAN 口 IP 就是真正的公网 IP。

整个互联网就是由无数这样的"层叠子网"构成的。

所以,我们从自己家的路由器发出去的报文,并没有直接到达公网,而是必须先到达运营商构建的一个更大的子网中。

也正是因为如此,我们才需要向运营商交钱:我们的报文必须通过运营商的转发,才能抵达公网

所以,运营商可以因为你欠费不交,从而不让你进入公网,也可以因为你访问的地址非法,从而拦截你。

5. NAT:让内网用户共享公网

问题来了------如果全世界几十亿设备都要独占公网 IP,IPv4 早就不够用了。

那么,如何让多个内网设备共享一个公网 IP?

我们使用最广泛的做法就是------NAT(Network Address Translation,网络地址转换)。

当子网内的主机(例如 192.168.1.101)想访问外部网站时,路由器会"偷偷换掉"数据包中的源 IP,把它替换成自己的 WAN 口 IP。

然后当服务器返回响应时,路由器再根据 NAT 表(记录了这次通信的映射关系)把包还原回对应的内网主机。

这一套机制像极了一个邮局:

所有信件都写着同一个外部地址寄出(路由器的公网 IP),但邮局内部会贴上一个小标签(端口号或转换表项),确保信件送到正确的房间。

NAT 的出现不仅极大缓解了 IPv4 地址的枯竭问题,还意外地增强了内网安全------外部主机无法直接访问你家电脑,除非你主动建立连接。

6. 部署公网服务:必须"露面"

如果你希望自己的服务器能被公网访问,比如自己写了一个聊天程序、Web 站点或游戏服务器,那么就必须部署在一台具有公网 IP 的主机上。

这类机器一般放在云厂商的数据中心,比如 阿里云、腾讯云、AWS 。

它们拥有稳定的公网 IP,并允许外部访问指定端口。

你在自己家电脑上启动的服务器程序,即使能在内网中正常通信,也很可能无法被外网访问------因为 NAT 把你"藏"了起来。

除非你在路由器上配置端口映射(Port Forwarding),否则外部请求无法穿透 NAT,永远打不进来。

- 一个路由器可以配置两个 IP 地址, 一个是 WAN 口 IP, 一个是 LAN 口 IP(子网IP)

- 路由器 LAN 口连接的主机, 都从属于当前这个路由器的子网中

- 不同的路由器, 子网 IP 其实都是一样的(通常都是 192.168.1.1). 子网内的主机IP 地址不能重复. 但是子网之间的 IP 地址就可以重复了

- 每一个家用路由器, 其实又作为运营商路由器的子网中的一个节点. 这样的运营商路由器可能会有很多级, 最外层的运营商路由器, WAN 口 IP 就是一个公网 IP 了

- 子网内的主机需要和外网进行通信时, 路由器将 IP 首部中的 IP 地址进行替换(替换成 WAN 口 IP), 这样逐级替换, 最终数据包中的 IP 地址成为一个公网 IP.这种技术称为 NAT(Network Address Translation,网络地址转换)

- 如果希望我们自己实现的服务器程序, 能够在公网上被访问到, 就需要把程序部署在一台具有外网 IP 的服务器上. 这样的服务器可以在阿里云/腾讯云上进行购买。

从运营商划分 IP、到家庭路由器的双口设计,再到 NAT 转换机制,整个 IPv4 网络的设计像是一座层层嵌套的城市。

每一层网络都有自己的"居民"和"边界", 而 NAT 就是那道"城市关口",既保证了秩序,又让有限的资源被最大化利用。

从内网到公网的过程介绍

当你家电脑访问一个公网网站时,比如你在浏览器里输入 www.baidu.com,

看似只是一个简单的点击,其实背后经历了一场复杂又优雅的"地址接力"。

每一层路由器都像接力赛的中转站,而你的 IP 地址,就在这一站一站的传递与替换中,逐渐走出了局域网,走向了互联网。

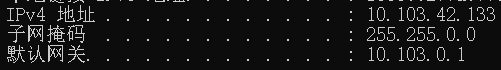

1. 第一棒:内网发起请求

假设你的电脑在家里的 Wi-Fi 下,分配到了这样一个私有地址:

电脑IP:192.168.1.101

子网掩码:255.255.255.0

网关(路由器LAN口IP):192.168.1.1当你访问百度时,浏览器先会通过 DNS 解析得到百度服务器的公网 IP(这个DNS我们后面有空会拓展讲,目前你就只需要知道我们是可以得到一个百度服务的公网IP的),比如:

www.baidu.com → 110.242.68.3于是浏览器将这一目标地址交给操作系统的网络栈。

网络层打包 IP 报文,写入源 IP(192.168.1.101)和目标 IP(110.242.68.3),再交给链路层封装成以太帧。

但接下来出现了第一个问题:

电脑怎么知道这个目的 IP 在不在自己的局域网里?

操作系统会做一次"与子网掩码的按位与运算",判断目标地址与自己是否属于同一网段。

显然,百度的 IP(110 开头)与我们内网的 192 段毫无关系,于是操作系统得出结论:

"目标不在本地网段,需要通过默认网关转发。"

于是这一帧被发给 路由器的 LAN 口(192.168.1.1)。

2. 第二棒:家庭路由器登场

路由器收到这个包,发现它的目的地是"外部网络"。

这时候,NAT(网络地址转换)机制 就开始发挥魔力了。(关于NAT机制我们后面会专门写个文章来详细讲解)

路由器手上有两张网卡:

LAN口IP:192.168.1.1(连你)

WAN口IP:100.86.5.12(连运营商)它会在自己的 NAT 表中新建一条映射关系:

| 内网源IP | 内网源端口 | 替换后公网IP | 替换后端口 |

|---|---|---|---|

| 192.168.1.101 | 43562 | 100.86.5.12 | 50123 |

然后它会"修改"你发出的 IP 报文:

- 把源 IP 从

192.168.1.101改成100.86.5.12 - 把源端口也替换成新的值(通常是随机分配的)

- 同时在 NAT 表中记录下这一次映射

最终,路由器将这个改头换面的数据包发送给上一级网络,也就是运营商的接入层设备。

3. 第三棒:运营商路由器继续转发

在运营商的世界里,用户的家庭路由器其实只是它的一个"子网节点"。

每个用户的 WAN 口 IP(如 100.86.5.12)都属于运营商分配的一个更大的私网,比如:

100.86.0.0/16这意味着你的"公网 IP"其实可能还不是真正的公网,而是运营商级 NAT(CGNAT,Carrier-Grade NAT)的一部分。

所以运营商路由器又会进行一次类似的地址转换:

| 下级节点(用户) | 用户WAN口IP | 运营商出口IP |

|---|---|---|

| 家庭路由器A | 100.86.5.12 | 42.81.56.7 |

| 家庭路由器B | 100.86.9.22 | 42.81.56.7 |

可以看到,这一层的路由器又把你的源 IP 改成了它自己的公网 IP 42.81.56.7。

此时,包中已经完全没有你的内网地址痕迹了。

从它的角度看,整个家庭网络只是一个 NAT 表中的"内部节点"。

4. 第四棒:互联网骨干路由转发

当数据包走到这一步,它的源 IP 已经变成了真正的公网 IP(比如 42.81.56.7)。

此时,它会被一级、二级、三级骨干路由根据目标地址(百度服务器的 IP)进行多次转发。

这一步中,IP 报文的内容基本不再被修改,主要依靠路由表查找下一跳(Next Hop)进行转发。

当 TTL(生存时间)减到 0 时,若还没到目标,则丢弃并返回 ICMP 超时报文。

每次向上进行信息的转发,都是从内网向更上级转发,所以源IP一直会被替换。

所以大家现在就知道为什么NAT技术可以缓解IP地址不足的问题了吧?

因为它单独切分了一部分IP,只用它来做内网,这样IP地址就可以被重复利用了

5. 第五棒:目标服务器接收

最终,百度的服务器收到了这个包。

在服务器看来,发起请求的客户端是:

源IP:42.81.56.7

源端口:50123它根本不知道你家电脑的 192.168.1.101。

于是它将响应报文返回给 42.81.56.7。

6. 第六棒:地址逆变换的回程

当响应返回到运营商出口路由器时,NAT 表开始反向匹配:

- 找到与

(42.81.56.7, 50123)对应的内部节点(100.86.5.12, 50123) - 替换目标 IP 和端口

- 将数据包发回家庭路由器

家庭路由器又会执行一次逆变换:

- 找到 NAT 表项

(100.86.5.12, 50123)→(192.168.1.101, 43562) - 把目标 IP 改回你的内网 IP

- 将数据包发回你的电脑

最终,你的浏览器收到了百度首页的数据------看似直连,其实是经过两层 NAT 转换、数十次路由转发的结果。

五、路由

路由就是为数据包从源地址到目的地址选择最佳路径,并确保数据包能够正确地在复杂的网络环境中传输。

路由的过程, 就是这样一跳一跳(Hop by Hop) "问路" 的过程。我们可以以唐僧西天取经的例子来帮助理解

1. 唐僧问路:什么是一跳(Hop)

网络通信的过程,其实就是一场不断问路的旅程。

在数据链路层里,从一个设备到另一个设备的传输区间,称为"一跳(Hop)"。

以太网中的一跳,就是从源 MAC 地址 到目的 MAC 地址之间的一次帧传输。

而在网络层(IP 层)中,数据包在每一跳被路由器接收、查看、再转发,

直到到达目的主机为止------这就像唐僧每到一个村庄,都要问清楚下一站的方向。

"请问去往西天的路怎么走?"

"往东三十里,再过一座桥,就有人告诉你下一步。"

每一个路由器,就是这样一个"路口",负责决定下一步往哪走。

2. 路由表:每个节点的"地图"

要想回答"往哪走",必须有一张地图。

这张地图,就是路由表(Routing Table)。

操作系统中的每个网络节点,无论是主机还是路由器,都维护着一张自己的路由表。

这张表告诉它:

对于某个目标网络(Destination),我应该从哪个接口(Iface)发出去,

如果要经过中间人(下一跳 Gateway),那又是谁?

我们可以使用命令行来查看路由表,例如:

route -n常见输出如下:

| Destination | Genmask | Gateway | Flags | Iface |

|---|---|---|---|---|

| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | U | eth0 |

| 192.168.56.0 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | U | eth1 |

| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1 | UG | eth0 |

在这张表中:

- Destination 表示目标网络地址;

- Genmask 是对应的子网掩码;

- Gateway 是下一跳地址;

- Iface 是出口接口;

- Flags 中的

U表示该条路由可用;G表示需要经过网关(即不是直连的网络)。

如果目的 IP 能命中前面的某条路由,就直接按那条规则转发;

如果都没命中,则使用最后一行的 默认路由(Default Route)。

3. 举例:唐僧第一次问路(直连转发)

假设一台主机配置如下:

eth0:192.168.10.2/24

eth1:192.168.56.2/24

默认网关:192.168.10.1路由表如前。

现在,这台主机要发送一个数据包,目的 IP 是 192.168.56.3。

第一步,它会依次与路由表进行匹配:

- 先拿目的地址与第一行子网掩码做按位与运算:

192.168.56.3 & 255.255.255.0 = 192.168.56.0,

与第一行的目的网络192.168.10.0不符; - 再与第二行掩码比对:

得到的网络号192.168.56.0与第二行匹配成功!

于是系统决定:

"这条路我认识,就从 eth1 接口走。"

因为 192.168.56.0/24 网络与本机的 eth1 直接相连,

因此这条消息可以直接发到目标主机,无需经过任何路由器。

这就像唐僧问村民:"前面就是宝象国吗?"

村民说:"对啊,就在我们村的后面。"

于是他直接走过去,不需要再问第二次。

4. 举例:唐僧第二次问路(经路由器转发,也是默认路由)

由于浏览器要尽可能的帮助我们进行路由,所以它会设置一个默认路由,意思就是只要我不知道的,一律转发给它(我们期望它会知道)

现在假设要访问的目标 IP 是 202.10.1.2。

这一次,主机依次检查所有路由条目:

- 与第一行网络号不匹配;

- 与第二行也不匹配;

- 最后一行是默认路由(

0.0.0.0),命中!

于是主机知道:

"这条路我不熟,但我知道可以先去 192.168.10.1 那里问问。"

于是它把数据包从 eth0 接口发出,

目标 MAC 地址是网关(192.168.10.1)的 MAC 地址。

网关接收到后,会再查看自己的路由表,决定下一跳发往哪里。

如此反复,一跳一跳地接力,直到数据包抵达最终目的地。

这就像唐僧走到分岔口,问路人:"去往天竺的路怎么走?"

路人说:"你先到前面镇子,那里有高人知道下一步的方向。"

于是唐僧再问下一站的人,最终一路西行到灵山。

在命令行里它的形式是:

Destination: 0.0.0.0

Genmask: 0.0.0.0

Gateway: 192.168.10.1

Iface: eth0意思是:

只要没有命中其他网段,就把包交给 192.168.10.1(路由器)去处理。

而这台路由器再根据自己的路由表判断下一步往哪走。

每一级路由器都可能再有自己的"默认路由",

最终通过层层接力,数据包被送达目标。

IP 的路由机制从来不是"全知全能"的。

没有任何一台机器知道全网所有路径。

每个节点只知道自己负责的那一段路 ,

而整条通信链路,就是由这些局部知识拼起来的全局路径。

这就是网络层最迷人的地方------

一个全球规模的系统,却靠局部规则实现了全局有序。

每一个节点都像取经路上的人,只需回答一句话:"往前走,遇到岔路再问。"

六、分片与重组

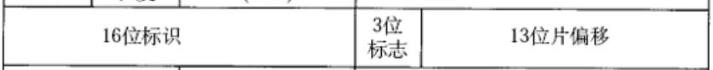

我们IP协议头中还有这几个字段没有进行解释,16位标识,3位标志,13位片偏移,是IP 数据报首部(IP Header)中用于"分片与重组"的三个字段,它们共同决定了一个被分片的 IP 包该如何在目标主机中重组。

分片的原因

在 IP 层,每种网络链路都有自己的最大传输单元(MTU, Maximum Transmission Unit)。

- 以太网常见的 MTU 是 1500 字节。

- 如果一个 IP 数据报超过 MTU,就必须被分片(Fragment)后再发送。

分片工作由发送端或中间路由器完成,接收端再根据首部中的信息重新拼回原始数据报。

这个1500字节限制是谁规定的呢?

答案是数据链路层。数据链路层规定单次发送的数据帧有效载荷长度不能超过1500字节。

想理解网络协议栈,其实可以把它想象成一个快递运输系统 。

从用户寄出包裹,到收件人签收,中间要经过一系列分工明确的环节:

打包、贴单、装车、转运、分发......

每一层协议,都扮演了类似的角色。

传输层:合同与信件封装

传输层(TCP / UDP)就像是你和快递公司签订的合同。

-

你决定要寄什么、寄给谁;

-

是"有保证送达的顺丰(TCP) ",还是"不保证送达的平邮(UDP)";

-

TCP 会写清楚每个包的编号、确认签收、丢了要重发;

-

UDP 则是直接发,不问结果。

所以:

传输层关心的是"通信的可靠性和完整性"。

它规定了怎么发、发多大、丢了咋办、怎么确认。

网络层:快递站与路线规划

网络层(IP)就像是快递公司的分拨中心和路由系统 。

它不关心你包裹里是什么,只关心:

-

包裹该发往哪个城市;

-

哪条线路最合适;

-

要不要转车、转站。

当包裹太大、超出了货车限重时,网络层的工作人员会:

把包裹拆成几箱(分片),每箱都打上相同的编号(16位标识),标注好顺序(13位偏移),再分别装车。

到了收件方分拨中心,再根据编号重新拼起来。

所以:

网络层关心的是"路径与寻址"。

它是整个快递系统的"调度中枢"。

数据链路层:货车与路上的那一跳

数据链路层就像是快递公司的货车司机与道路运输规则 。

每次从一个站点发车到下一个站点,就是"一跳(Hop)"。

货车有自己的规则:

-

每辆车有最大载重(MTU);

-

一次最多装 1500 字节的货物;

-

超重?那就分箱(分片);

-

每一趟车都有起点 MAC 地址和终点 MAC 地址;

-

到站后,交接给下一个司机继续送。

所以:

数据链路层负责"点到点"的物理传输 ,

它才是那个真正"跑在路上的人"。

分片是网络层的被迫之举

在网络传输的世界里,"超重" 就意味着"要拆箱"。

当网络层准备发出一个数据包时,它会先看一眼底层链路的"载重限制"(MTU)。

如果发现这个包太大,比如超过了 1500 字节,

那它没得选------只能进行分片(Fragmentation)。

关于分片,我们需要注意的是:

这个分片的工作,完全由网络层负责 。

传输层(TCP、UDP)只负责把"数据"交给网络层发送,

至于怎么拆、拆成几段、怎么贴标签,传输层一概不管。

同理,组装的工作也只能由接收方的网络层 来完成。

它必须等所有分片都到齐,才能拼成原始的完整数据报。

就像快递站的员工要把同一个订单的几个包裹拼起来,

每个箱子上都有相同的16位标识(Identification) ,

每个箱子上还写着它在整单里的顺序(13位片偏移)。

只有所有包裹都到齐,订单才能"签收成功"。

听起来挺方便,但分片其实代价不小。

假设我们有一份 10000 字节 的数据要传输,

而链路层的 MTU 是 1500 字节,那么这个包就要被拆成好几片。

然而,问题来了:

-

每个分片都要单独传输;

-

每个分片都有可能在中途丢失;

-

只要有一个分片丢了,整个数据报就无法重组。

这意味着,原本只要重传一次的大包,现在可能因为任意一个分片丢失,就要整包重发。

网络拥塞、延迟、带宽浪费,都随之上升。

所以我们说:

分片不能成为网络发送的主流方式。

它只是一个"兜底机制",让网络在不得不拆的时候还能工作。

真正优雅的方案是:尽量避免分片的发生。

要避免分片,最好的办法就是------别让网络层收到太大的包。

这个任务,就落在了传输层身上。

在 TCP 协议中,我们学过一个非常重要的概念:

滑动窗口(Sliding Window)

滑动窗口不仅仅是控制"发送速度"的机制,

它还会根据链路的 MTU 动态调整每次发送的报文段大小(MSS,Maximum Segment Size),

以确保 TCP 不会一次性塞进一个"太胖的包",从而触发分片。

可以说:

TCP 的滑动窗口是主动调节者,而 IP 的分片是被动补救者。

前者是理性控制,后者是无奈之举。

分片的具体过程

那么如果我们必须要进行分片了呢?

IP 报文头中有三个关键字段专门用于分片与重组:

| 字段名 | 长度 | 作用 |

|---|---|---|

| Identification(标识) | 16 位 | 标识同一个报文的所有分片。重组时通过它判断哪些分片属于同一份数据。 |

| Flags(标志位) | 3 位 | 控制分片行为,例如是否允许分片、是否还有更多分片。 |

| Fragment Offset(片偏移) | 13 位 | 表示该分片在原始报文中的偏移位置,用于正确还原顺序。 |

16 位标识(Identification)

当主机向外发送一个 IP 报文时,操作系统会为它生成一个 唯一的标识号 ID 。

如果该报文需要被分片,那么:

-

每个分片的 ID 相同;

-

目标主机在接收时,会根据 ID 判断哪些片属于同一个整体;

-

不同的报文,即使来自同一主机,也有不同的 ID 值。

类比:

想象你寄了一个大包裹(ID=2025),因为太大被拆成了 5 个小包裹。

每个包裹上都写着"同一批货 2025",收件人拿到后就知道它们该拼在一起。

3 位标志(Flags)

3 位标志用于控制分片行为:

| 位次 | 名称 | 作用 |

|---|---|---|

| bit 0 | 保留位 | 一般固定为 0(为将来扩展预留)。 |

| bit 1 | DF(Don't Fragment) | 若为 1,表示"禁止分片"。若报文长度超出 MTU,将被直接丢弃,并返回 ICMP Fragmentation Needed 错误。 |

| bit 2 | MF(More Fragment) | 若为 1,表示"后面还有分片";若为 0,表示"这是最后一个分片"。 |

举例:

-

如果一个报文只分成一个片(即没分片),则

DF=0, MF=0 -

如果有多个分片:

-

第1、2、3个片:

DF=0, MF=1 -

最后一个片:

DF=0, MF=0

-

13 位片偏移(Fragment Offset)

该字段标识当前分片相对于原始报文起点的偏移量,单位为 8 字节 。

这意味着:

-

偏移量 × 8 = 实际偏移的字节数;

-

除最后一个分片外,所有分片长度都必须是 8 的倍数;

-

否则拼接后就会出现"缝隙"或"重叠"。

举个例子:

假设原始 IP 数据报有 4000 字节 (去掉首部的净载荷部分),而链路层 MTU 为 1500 字节 ,

则每个分片最多携带 1480 字节的 IP 负载(减去 20 字节的 IP 头)。

| 分片序号 | 偏移量 | 负载大小 | MF |

|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 1480 | 1 |

| 2 | 1480/8 = 185 | 1480 | 1 |

| 3 | 2960/8 = 370 | 1040 | 0 |

目标主机接收后,根据:

-

ID 一致

-

偏移量 0、185、370

-

最后一个 MF=0

即可正确拼接成完整的 4000 字节报文。

需要注意的是,我们分片后的每一个新报文,都会带着20字节的报头信息。

通过标志位,我们可以很明显的知道谁是最后一个报文,通过片偏移,我们可以知道谁是第一个报文(片便宜为0),随后要做的就是按偏移顺序组装起来就行

很多人第一次学 IP 分片都会混淆,我们的13位片偏移只有13位,但是它的实际控制范围远超 2¹³。

Fragment Offset 是一个 以 8 字节为单位 的偏移量。

也就是说,报文的实际偏移量 = Offset × 8。

既然偏移量字段只有 13 位,那么:

-

最大值 = 2¹³ - 1 = 8191

-

实际偏移量(单位:字节)= 8191 × 8 = 65528 字节

也就是说,一个 IP 报文的总载荷最多可达约 65535 字节(含首部) 。

这正好和 IPv4 报文的"总长度字段(16 位)"对应起来。

IPv4 头中的 Total Length 是 16 位,单位是字节,用来表示:

整个 IP 报文(首部 + 数据)的总长度 ≤ 65535 字节。

也就是说,即使不分片,一个 IP 报文的上限也是 65535 字节。

当分片时,每个分片的 offset 必须确保不超过这个范围。

结语

在整个计算机网络体系中,IP 协议就像一个不知疲倦的邮差 。

它不保证信件的安全送达,不关心信件的内容,也不负责追踪丢失的包裹。

它只负责一件事------找到一条通往目标的路,并把包裹交给下一个节点 。

这就是它的使命,也是它的极致之处。

从最初的源主机,到中间一跳又一跳的路由器,再到目标主机的网络层,

每一个 IP 数据报都在执行着一场看似平凡却极其精密的旅行。

在这个旅程里,有丢包的风险、有分片的无奈,也有 NAT 替换地址的智慧。

每一次跳转,都像是唐僧西行路上的一次问路;

每一次路由决策,都是在混沌的网络世界中寻找秩序与方向。

我们常说,TCP 让通信可靠,IP 让通信可达 。

没有 IP,就没有方向;没有路由表,就没有选择。

正是 IP 在默默承担着最底层的"转发之责",

才让我们今天可以轻松地打开网页、传输数据、远程登录另一端的服务器。

而当我们在命令行里敲下一行 ping,

那一串跳跃的延迟数字,其实正是 IP 在无声奔跑的足迹。

所以,理解 IP,不只是理解一个协议的字段与算法,

更是在理解 互联网秩序的根 ------

一个把混乱的世界,用分层、分片、分发的方式,组织得井井有条的伟大体系。