开篇:一个需要被回答的问题

2012年,一篇名为《ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks》的论文在NeurIPS(当时叫NIPS)会议上发表。作者提出了一个名为AlexNet的深度卷积神经网络(CNN)架构,在ImageNet大规模视觉识别挑战赛(ILSVRC)中以显著优势夺冠,top-5错误率从26.2%降至15.3%,超越第二名近10个百分点。这不仅是技术上的突破,更是深度学习从学术边缘走向主流的标志性事件。

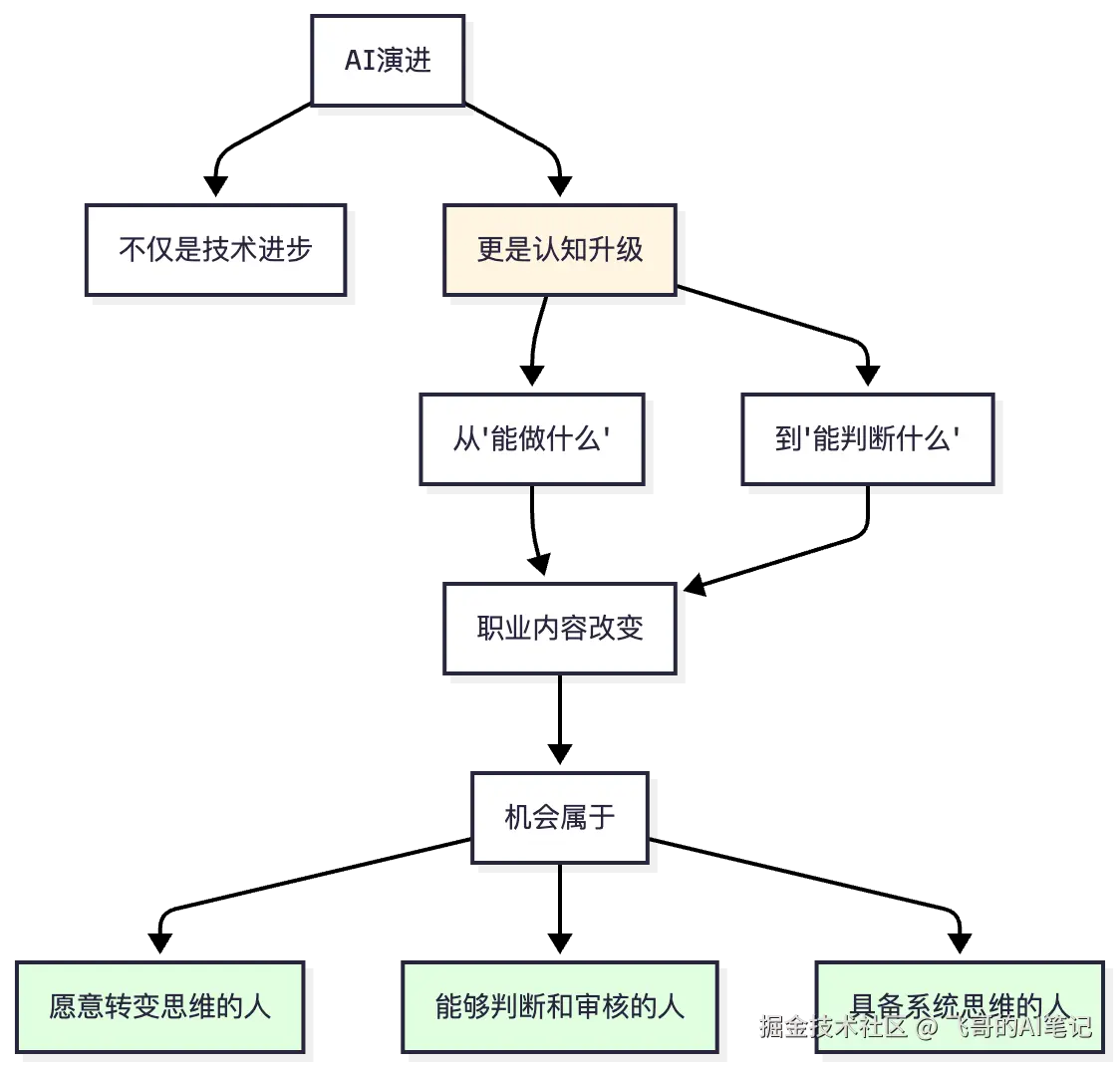

十三年后的2025年,每个人都在谈论AI,焦虑AI,思考"我会不会被AI替代"。这十几年间,人类对"智能"这个概念的理解发生了根本的改变。

这不是一个关于技术的故事,而是一个关于人类认知如何被升级的故事。

第一幕:识别的觉醒(2012-2015)

AlexNet:从"教"到"学"的哥白尼式转向

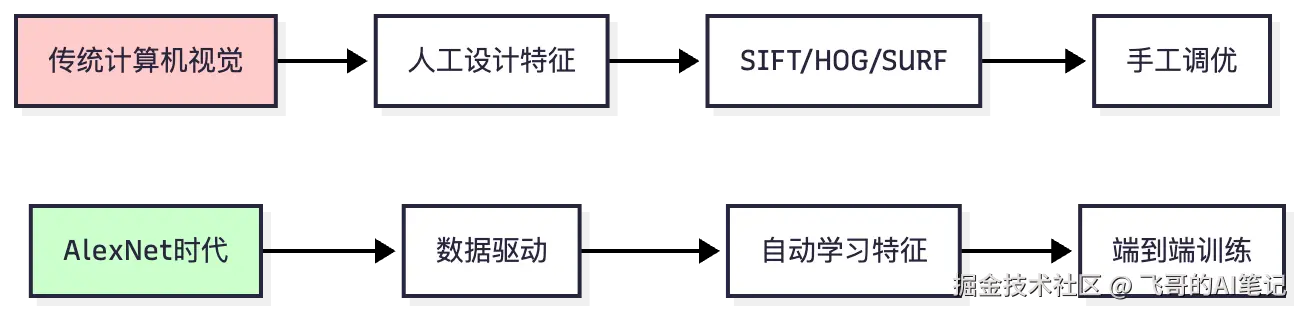

在AlexNet之前,有一个对计算机视觉的经典假设:特征需要人类设计。

想象一个场景。一个工程师坐在办公室里,看着图像识别的问题,他想:

"要认出一只狗,我需要设计什么特征?狗的眼睛是什么样?它的耳朵形状怎么描述?毛皮的纹理如何用数学表达?"

这不是闲聊,而是真实的工作流程。工程师需要用人类的智慧来定义什么是"重要的特征"。这个过程叫特征工程,是计算机视觉领域最核心的技能。

2012年,AlexNet改变了这个假设。

erlang

AlexNet的核心思想:

给我100万张标注的图片 + 大量计算资源 + 深层神经网络(8层)

→ 机器会自己学特征

(不需要人教)

结果:

在ILSVRC-2012中,AlexNet的top-5错误率为15.3%

比第二名(基于传统方法,错误率约26.2%)低了近10个百分点

最震撼的是:

没有人预先告诉网络要寻找什么特征

机器自己学会了边缘检测、纹理模式等

这些特征是人类没有显式描述的这是一个哥白尼式的转向。

在这个时刻,人类犯了一个基本的错误:我们以为"特征设计"是核心能力。实际上,数据质量和规模才是。

从这一刻起,行业的价值链重组了。特征工程师的价值下降,数据工程师的价值上升。因为现在重要的不是"你能想到什么特征",而是"你能收集和标注多少高质量的数据"。

ResNet:数学的美与工程的优雅

但AlexNet打开了一扇门后,人们遇到了第二个问题。

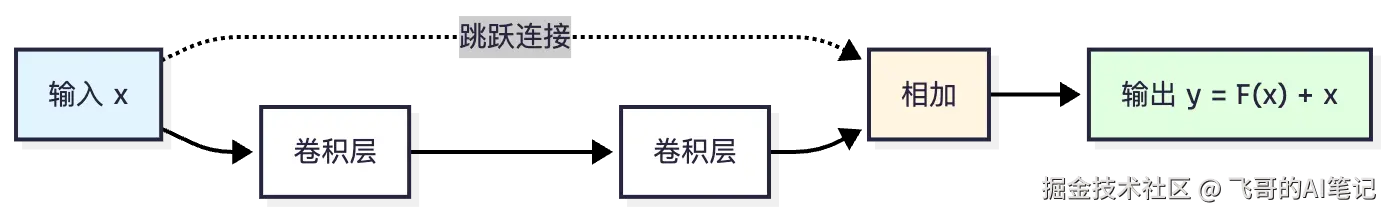

研究者想:"如果网络更深,性能会更好吗?"于是VGGNet尝试了19层。但当网络继续加深时,性能反而下降了。这看起来违反直觉:为什么网络更深反而更差?

后来的研究发现了原因:梯度消失。深网络的梯度在反向传播时,像洪水中的声音一样逐渐衰减,最后消失。

2015年,何恺明团队提出了ResNet,用一个优雅的解决方案:跳跃连接(Skip Connection)。

ini

普通网络:

y = f(x)

深度网络中,中间层的梯度衰减

ResNet网络:

y = x + f(x)

关键的第一项"x":

梯度可以直接流过,永远不会完全消失

所以深度网络可以训练成功这个简单的改进(就是加一条线),让网络从十几层深到152层。ResNet在ImageNet上的单模型top-5错误率达到4.49%,赢得ILSVRC 2015冠军。

这不仅是技术进步,这是一个关于"简单即优雅"的哲学教训。

第一幕的认知转变

这个时期,一个关键的思维转变发生了:

arduino

Before AlexNet & ResNet:

"我需要聪明的工程师来设计特征和架构"

→ 价值来自"个人的创意和洞察"

After AlexNet & ResNet:

"我需要好的数据和优雅的架构设计"

→ 价值来自"系统性地收集数据 + 发现简单原理"

这是从"天才工程师"到"系统化流程"的转变对应到社会层面,这反映在:从个人能力到团队流程的转变。

一个优秀的设计师,在没有数据支持的情况下,光靠想象力也画不出AI时代的图像识别系统。需要的是整个流程:数据标注员(确保数据质量)、工程师(架构设计)、计算资源(GPU集群)、运维(监控系统)。每个角色都很关键,没有"最聪明的那个人"能单独完成。

第二幕:序列的记忆(1997-2017)

LSTM:不是记住所有,而是选择记忆

虽然LSTM在1997年就被提出,但直到2014年左右,随着计算能力的提升和大规模数据的可用,LSTM才在序列建模中广泛应用并展现威力。

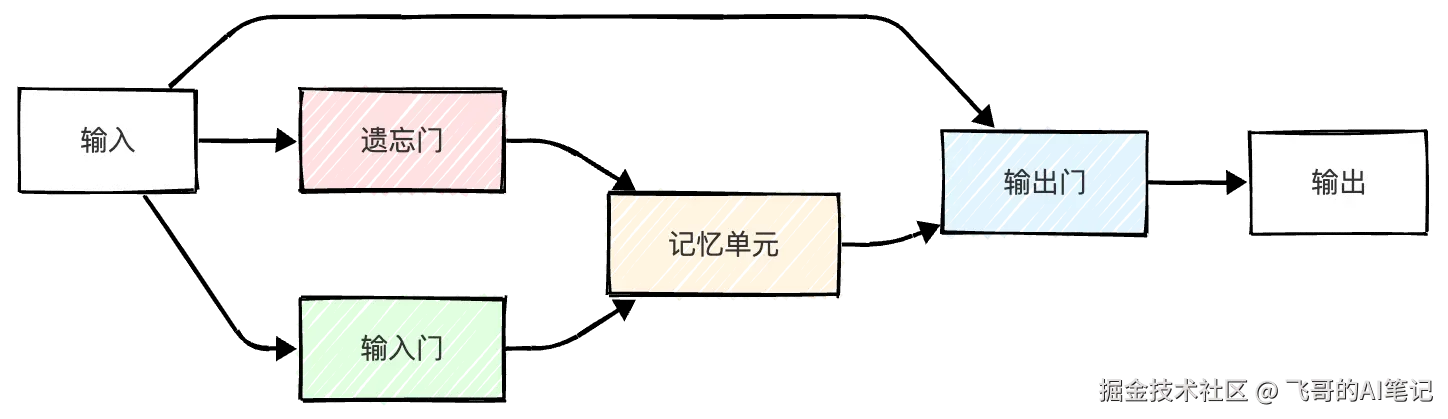

到了这个时期,AI已经能"看"了。下一个问题是:机器能"理解"吗?特别是,能不能理解时间序列中的长距离依赖?

想象这个例子:

erlang

句子:The bank executive announced his resignation,

after 20 years of service. He said ...

要理解"He"指的是谁,需要回顾前面提到的"executive"

简单RNN的问题:

要走过中间的18个词才能建立这个连接

每一步的梯度都会衰减

20步之后,"executive"的信息已经完全消失

结果:无法理解长距离的指代LSTM的创新不在于强行记住所有信息,而在于:学会选择性地记住。

arduino

LSTM的三个门的逻辑:

遗忘门(Forget Gate):

"这个故事讲完了,我可以忘记这些细节"

→ 允许有选择的遗忘

输入门(Input Gate):

"这个新信息很重要,我必须记住"

→ 允许有选择的记忆

输出门(Output Gate):

"现在需要用哪些记忆来完成任务"

→ 允许有选择的输出

这就像人类的记忆一样

我们不记住所有的细节

而是记住关键信息

这个转变有多深刻?它改变了我们对"理解"本身的定义。

Before LSTM广泛应用,人们认为:理解 = 记住所有细节

After LSTM,人们认识到:理解 = 抓住关键信息,忽视噪音

这直接反映在教育哲学上:

diff

传统教育模式:

学生应该记住所有知识点(准备考试)

LSTM启发的新模式:

学生应该学会:

- 什么信息是关键的

- 什么细节可以遗忘

- 怎样在需要时快速检索信息LSTM时代的职业转变

LSTM技术成熟后,数据科学家开始面对一个新问题:我怎样处理序列数据?

这导致了一批新职业的出现:

- 自然语言处理工程师

- 时间序列分析师

- 语音识别工程师

这些职业的共同点是:不再是"给定固定的输入,做一个分类",而是"理解序列中的因果关系"。职业要求从"会调用sklearn库"升级到"理解RNN的梯度流"。

第三幕:注意力的革命(2017)

Transformer:从"一个接一个"到"整体关注"

2017年6月,Google团队发表了《Attention is All You Need》这篇论文,彻底改变了AI的发展方向。标题灵感来自Beatles的歌曲《All You Need is Love》。

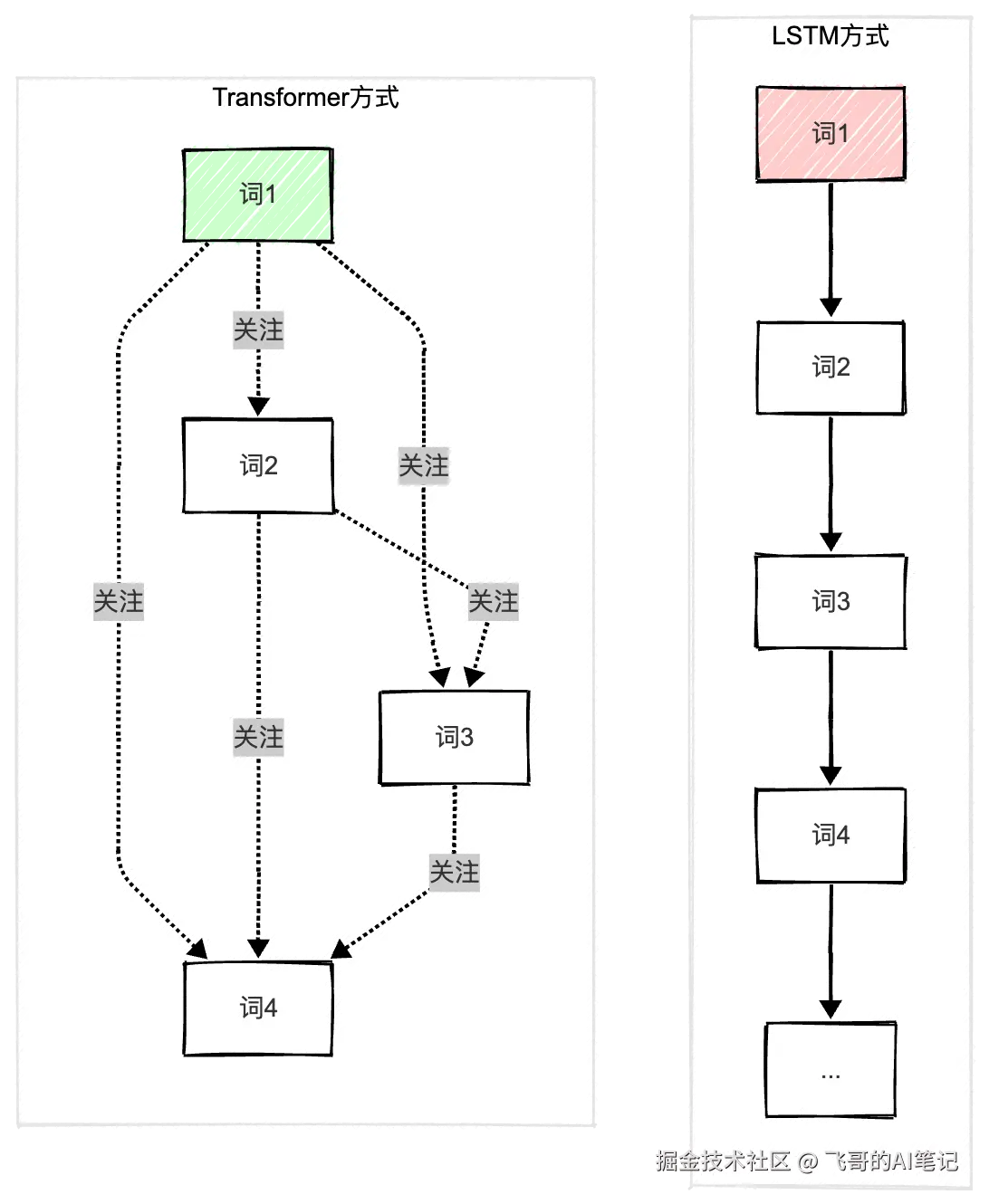

在这之前,处理序列的标准做法就是RNN/LSTM:按顺序逐个处理。

diff

LSTM的方式:

词1 → 词2 → 词3 → ... → 词100

必须按顺序,无法并行

这导致的问题:

- GPU的并行能力浪费(GPU擅长同时处理很多数据)

- 训练时间很长

- 长距离依赖仍然有挑战(虽然LSTM改善了)Transformer说:为什么要顺序处理?

scss

Transformer的创新:

所有词同时进入注意力层

关键问题:所有词同时处理,怎样决定关注谁?

答案:用注意力权重

具体的计算:

Attention(Q,K,V) = softmax(QK^T/√d_k)V

词1 对其他99个词计算重要性分数 → 用分数加权求和

词2 对其他99个词计算重要性分数 → 用分数加权求和

...

所有词同时完成

结果:

- 真正的并行,训练速度大幅提升

- 长距离依赖自动解决(所有词距离都是1)

- 可以处理更长的文本

但Transformer的真正革命不在速度,而在思维方式。

Before Transformer:

"理解一个序列,要从头到尾跟踪因果关系"

After Transformer:

"理解一个序列,要看所有元素之间的相互关系"

这是从线性思维 到网络思维的转变。

多头注意力:多个视角同时理解

Transformer还有一个巧妙的设计:多头注意力(Multi-Head Attention)。

arduino

一个句子:"The bank executive announced his resignation."

不同的"注意力头"关注不同的关系:

Head 1(语法关系):

关注"his"和"executive"的连接

Head 2(语义关系):

关注"resignation"和"announced"的因果关系

Head 3(指代关系):

关注代词的指向

8个头同时工作,每个头看到不同的模式

最后综合8个头的输出,得到更全面的理解这个设计反映了一个深刻的思想:单一视角不够,需要多角度同时理解。

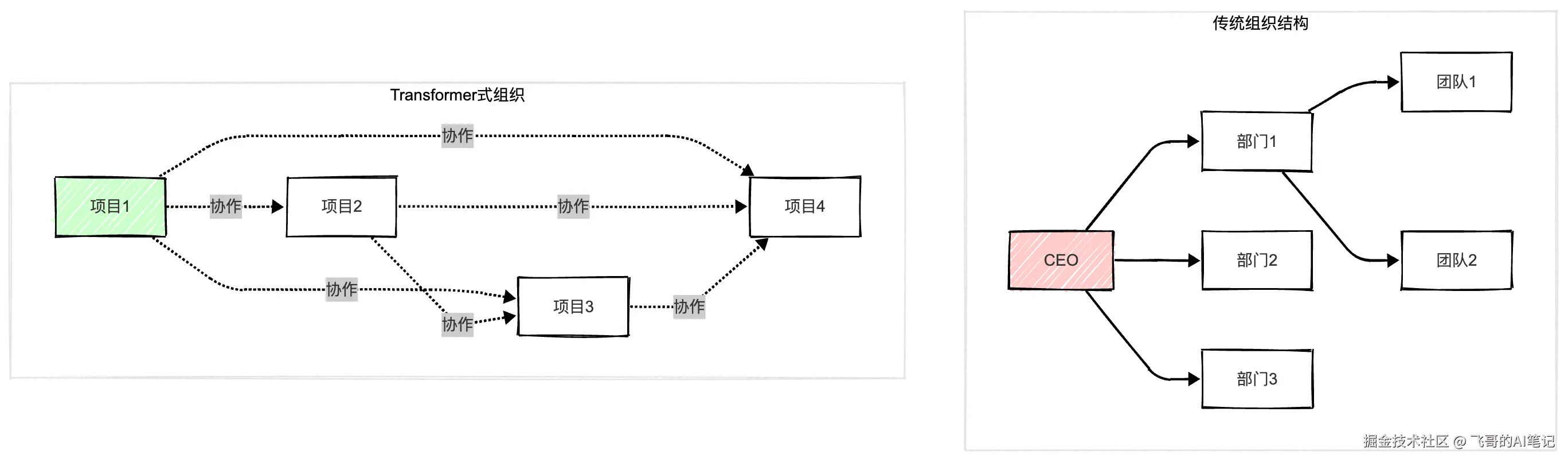

Transformer改变了社会组织的思考方式

这个改变的社会影响出乎意料。

Transformer证明了:相比于"严格的链式流程","充分的信息互联"能产生更好的结果。

这反映在现代企业管理上:

makefile

传统组织:

CEO → 部门经理 → 小组经理 → 员工

信息严格沿着链条流动(类似LSTM)

新型组织(Transformer启发):

跨部门沟通频繁

任何人都可能和任何人协作

信息在整个网络中流动(类似Self-Attention)

效率提升:信息能快速跨部门整合

代价:管理变得复杂这也反映在城市规划上。智能城市不是从中心向外的树形结构,而是各个系统相互连接的网络。交通系统、能源系统、安全系统,都在相互通信,相互调整。

第四幕:多模态的统一(2020-2021)

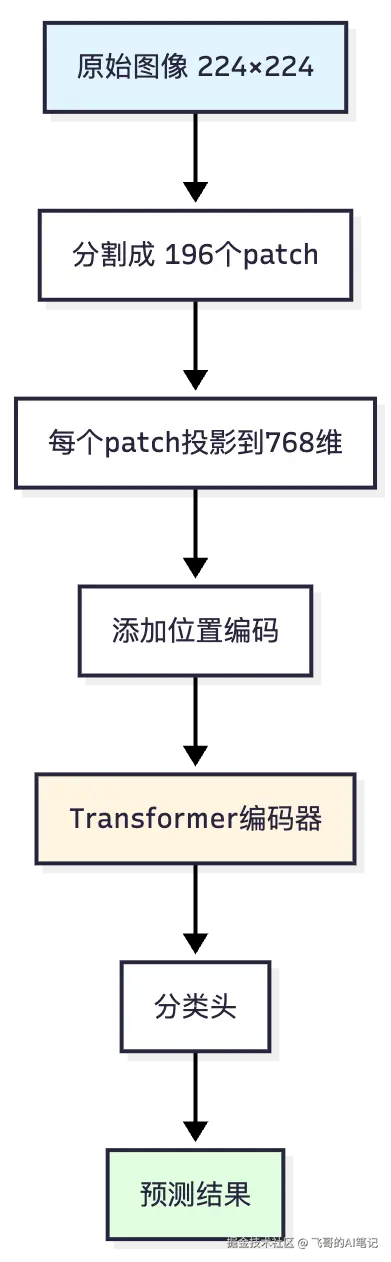

Vision Transformer:图像也是序列

2020年末,Google提出Vision Transformer(ViT),证明了一个激进的想法:

图像处理不一定需要卷积神经网络。 图像可以像文本一样处理。

objectivec

传统计算机视觉:

图像 → CNN(利用局部相关性) → 特征 → 分类器

Vision Transformer:

图像 → 分块(16×16 patch) → 线性投影 → Transformer

(把图像看成"词序列")为什么这很激进?因为CNN是基于"局部相关性"的假设(图像中相邻像素关系紧密),而Transformer是基于"全局关系"的(所有位置之间都可能相关)。

结果呢?Vision Transformer的性能不仅没有下降,在大规模数据上超过了CNN。在ImageNet上达到88.55%的准确率。

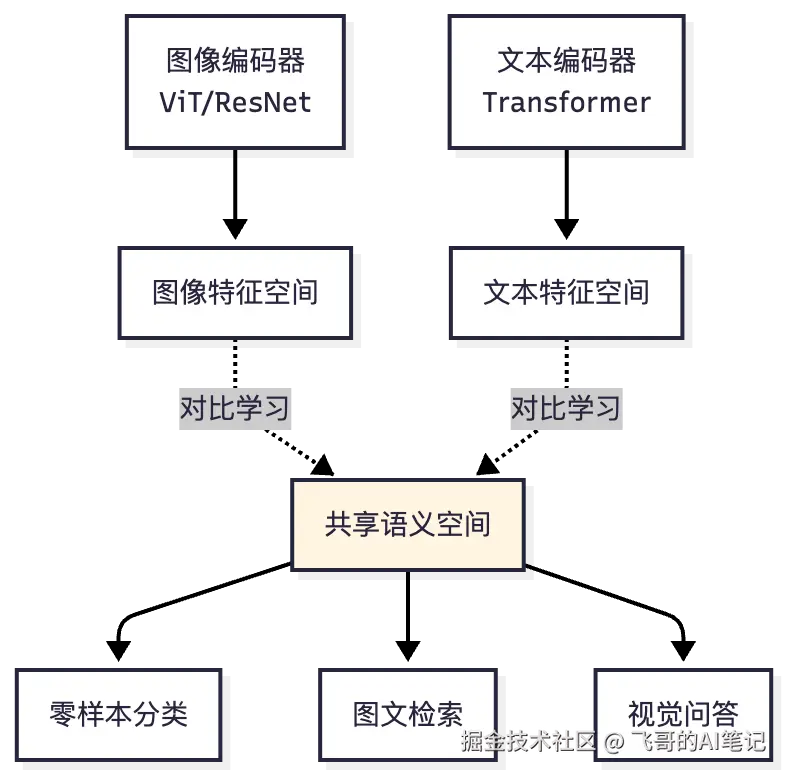

CLIP:打破模态间的墙

2021年,OpenAI的CLIP更激进:用同一个模型处理图像和文本。

CLIP的训练方式很简单但很强大:

diff

训练数据:4亿个(图像,文字描述)对

训练目标:

给定一张图像和多个文字描述,预测哪个描述最匹配

(对比学习)

这个简单的任务让CLIP学到了:

- 图像和文本共同的语义空间

- "猫"这个词的含义和猫的图像应该在空间中靠近

- "运动"这个概念在图像和文本中应该对应CLIP的最强之处是零样本学习:

objectivec

CLIP从未见过"骑摩托车的人"这个类别

但给它一张"骑摩托车的人"的图像和这段文本描述

它说:匹配

为什么?因为它理解了"摩托车""人""骑"这些概念的关系

即使从未看过这个组合,也能通过概念的组合推理

多模态带来的认知转变

多模态统一有个深刻的含义:

Before CLIP:

"图像和文本是两个不同的世界"

After CLIP:

"任何信息都可以表示在同一个向量空间"

这改变了我们对翻译的理解。

不仅仅是语言翻译,还有:

- 图像到文字的翻译(图像描述)

- 文字到图像的翻译(文生图)

- 代码到功能的翻译(代码理解)

它也改变了职业生态。从前,文案、设计、摄影是三个独立的职业。现在,它们的界限模糊了。一个人可以用Midjourney生成图像,用ChatGPT写文案,用Sora生成视频。

第五幕:创造的民主化(2014-2024)

GAN vs 扩散模型:两条创造之路

2014年,Ian Goodfellow提出了GAN(生成对抗网络),引入了一个革命性的想法:两个网络互相竞争,共同进步。

bash

生成器想:"我能骗过判别器吗?"

判别器想:"我能看出这是假的吗?"

这个对抗的过程推动了双方的进步

最终生成器可以生成完全逼真的图像

数学表达:

min_G max_D V(G,D) = E_x[log D(x)] + E_z[log(1-D(G(z)))]但GAN有个问题:训练不稳定。有时生成器太强,判别器学不会。有时相反。就像两个人比武,一个太强一个太弱,都没法进步。这被称为"模式坍塌"(Mode Collapse)问题。

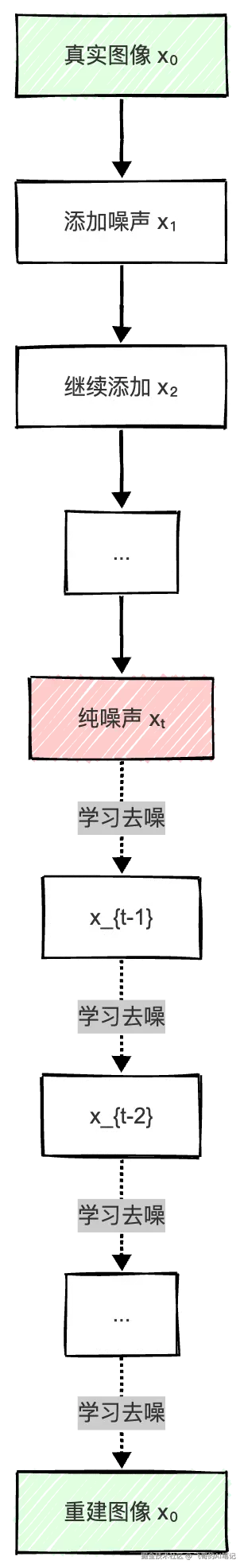

2020年,Jonathan Ho等人提出的扩散模型(DDPM)提供了另一条路:

arduino

不是对抗,而是学会"逐步去噪"

Forward process(人工加噪):

清晰图 → 加点噪声 → 加更多噪声 → ... → 完全噪声

(T步,通常T=1000)

Reverse process(模型学习的过程):

白噪声 → 去掉噪声 → ... → 清晰图

关键:反向过程的每一步都很容易学

(从"有点噪声的图"预测"应该去掉的噪声")

结果呢?扩散模型胜出了。

- Stable Diffusion、DALL-E 2/3都用扩散模型

- 2024年的文生视频模型Sora和Veo也用扩散模型

- 在图像质量和训练稳定性上都优于GAN

生成能力的民主化

2024年发生的最重要的事是什么?任何人都能生成内容了。

yaml

2015年:生成高质量图像

需要:专业设计师 + Photoshop + 8小时

2024年:生成高质量图像

需要:任何人 + Midjourney + 5分钟

2015年:制作视频

需要:导演、摄影师、后期制作团队 + 1个月

2024年:制作视频

需要:一个人 + Sora/Veo + 1小时这改变了什么?从"创意的稀缺"到"品味的稀缺"。

Before:

能制作高质量内容的人很少 这些人的价值很高

After:

任何人都能制作内容 真正值钱的是"知道什么样的内容好"

我们看到内容创作行业加速分化:

- 初级设计师面临挑战(重复性美化工作被自动化)

- 资深创意总监价值提升(品味和战略变得关键)

- 新职业出现(Prompt工程师、AI内容协调员)

创造的哲学问题

生成模型带来了一个有趣的哲学问题:

AI在"创造"吗,还是在"重组"?

diff

人类的创造似乎也是重组:

- 画家看过很多画,融合成自己的风格

- 作家读过很多书,整合成自己的故事

- 作曲家听过很多音乐,创作新曲

那么AI生成模型:

- 从数十亿张图学到模式

- 根据描述生成新的组合

本质上有区别吗?这个问题引发了版权争议。艺术家和内容创作者起诉AI公司使用了未授权的作品训练。这些法律案件会深刻影响AI的未来------可能迫使AI模型只用授权数据训练,或者建立新的版权框架。

第六幕:推理的显式化(2024)

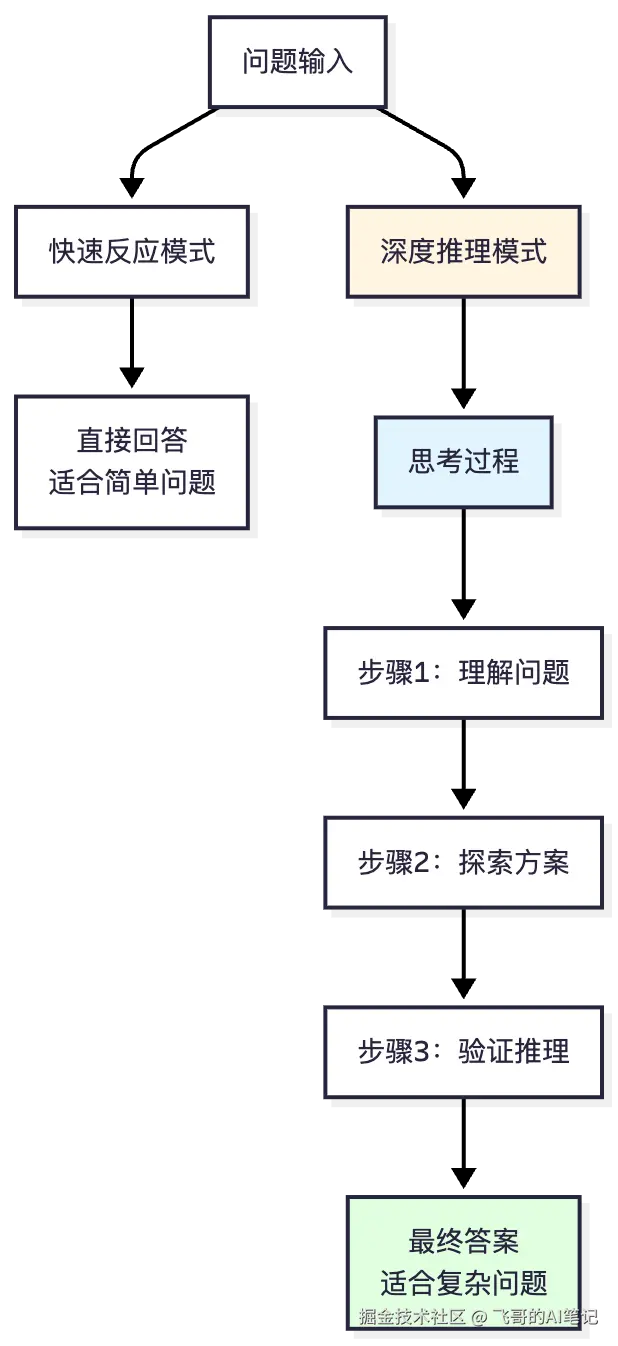

o1、DeepSeek-R1:思考变可见

2024年末,发生了一个重要转变。OpenAI发布了o1系列模型,DeepSeek发布了R1,它们都具有一个共同特点:推理过程是可见的。

Before:

swift

用户:"2+2等于多少?"

ChatGPT:"4"

用户:"你怎么知道的?"

ChatGPT:<无法解释推理过程>After:

css

用户:"证明√2是无理数"

o1/DeepSeek-R1:

<think>

首先,让我用反证法...

假设√2是有理数,那么可以表示为p/q,其中p、q互质...

那么2q² = p²...

这意味着p是偶数...

让我设p=2k...

那么2q² = 4k²...

所以q² = 2k²...

这说明q也是偶数...

但这与p、q互质矛盾...

</think>

因此√2是无理数。[详细证明过程]思考过程变成了可见的、可验证的。

DeepSeek-R1通过强化学习训练模型"多想想":

markdown

两阶段训练:

1. 监督微调(SFT):教模型基本推理格式

2. 强化学习(RL):奖励正确的推理过程

奖励函数设计:

- 过程奖励:评估推理步骤的正确性

- 最终奖励:评估最终答案的正确性

- 鼓励模型在困难问题上"多想想"

结果:

在AIME数学竞赛上,DeepSeek-R1达到86%的准确率这改变了什么?从"盲目信任能力"到"理解推理过程后相信"。

推理能力的社会含义

这个转变在医学、法律等高风险领域特别重要。

arduino

医学诊断:

Before:AI系统说"这是癌症,概率99%"

医生:我不知道它怎么判断的,所以不完全信任

After:AI系统展示推理过程

"我看到三个特征...

这个密度异常的区域...

这个形状不规则...

与已知的XX型癌症模式一致..."

医生:虽然AI比我快,但我能理解它的推理

如果推理有问题,我能指出这也改变了职业角色:

arduino

Before:

医生的职能 = 诊断

AI的职能 = 诊断

→ 竞争关系,医生可能被替代

After:

AI的职能 = 快速诊断 + 展示推理

医生的职能 = 验证推理 + 做治疗决策 + 患者沟通

→ 合作关系,医生升级到"判断者+决策者"

第七幕:科学发现的加速(2020-2024)

AlphaFold:从工程工具到科学突破

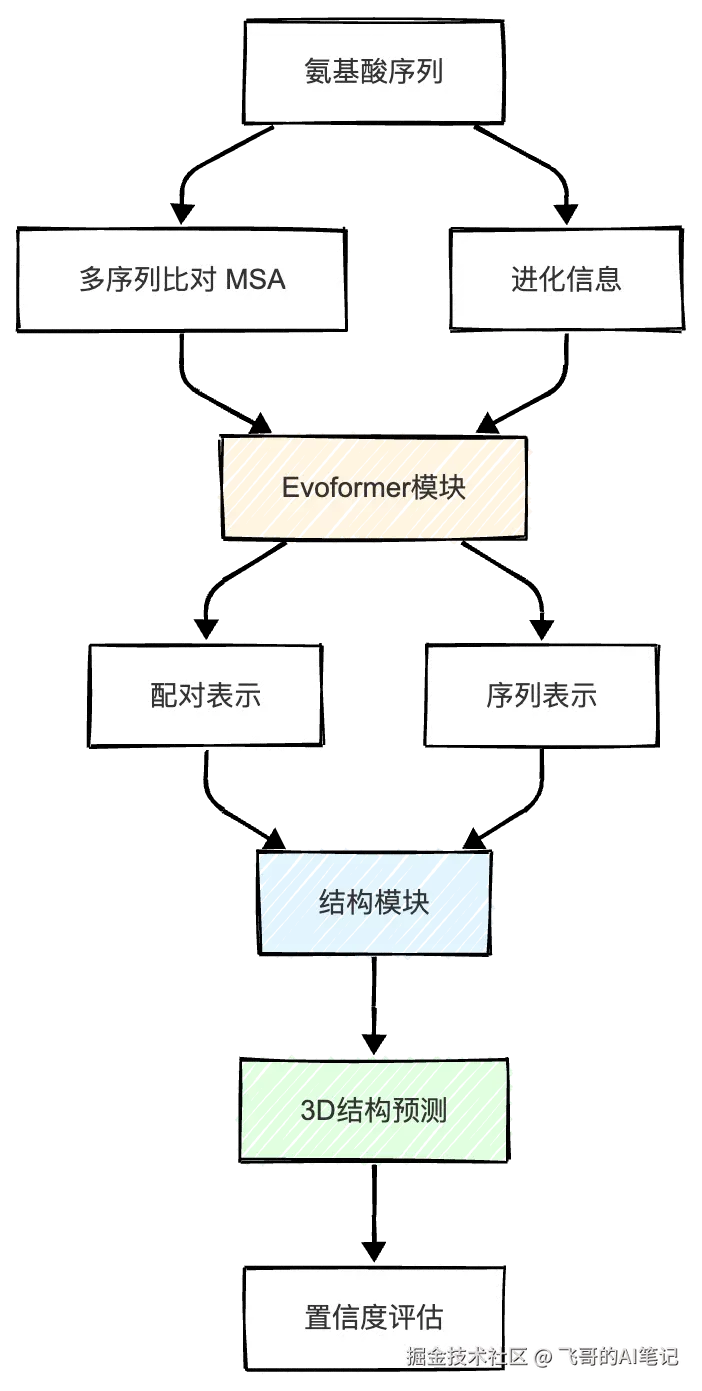

2020年,DeepMind的AlphaFold解决了蛋白质折叠问题,这标志着AI从"工程工具"跃升到"科学发现工具"。

问题的复杂度:

diff

蛋白质由氨基酸组成(20种类型)

给定氨基酸序列,预测3D结构

可能的形状数量 > 宇宙中的原子数

传统方法:

- X射线晶体学:需要数月到数年

- 冷冻电镜:昂贵且需要专业设备

- 计算模拟:算力要求极高,准确性有限

AlphaFold怎么做到的?

不是通过穷举,而是通过学习AlphaFold的核心创新:

markdown

架构设计:

1. 输入:氨基酸序列 + 多序列比对(MSA) + 结构模板

2. Evoformer模块(改进的Transformer):

- 建模序列和结构的关系

- 注意力机制处理长程相互作用

3. 结构模块:

- 直接预测3D坐标

- 迭代refinement

训练数据:

- 170,000+已知蛋白结构(Protein Data Bank)

- 监督学习 + 结构损失函数

划时代成果:

- CASP14竞赛GDT_TS指标:92.4分

- 预测准确度可媲美实验方法科学影响:

2024年,AlphaFold的开发者Demis Hassabis和John Jumper获得诺贝尔化学奖。这不仅是对技术的认可,更是对AI能做科学发现这个理念的认可。

现在的应用:

- 药物发现(AI筛选候选分子,加速数千倍)

- 疾病研究(理解致病蛋白的结构)

- 合成生物学(设计新蛋白)

- 已预测超过2亿个蛋白质结构

AI for Science的哲学含义

AlphaFold引发了一个问题:AI的创造性从哪里来?

arduino

AlphaFold"创造"了什么?

- 不是创造新的蛋白质

- 而是发现自然中已存在但人类未知的结构模式

这算"创造"吗?

比较:

- 哥伦布"发现"了美洲(已存在,人类未知)

- 诗人"创造"了新诗(从未存在过)

AlphaFold像哥伦布,不像诗人

但发现本身就极具价值这也改变了科学研究的方法:

arduino

Before AI:

科学家靠实验和直觉

每个发现需要多年

受限于实验条件和成本

After AI:

AI可以加速假设的验证

科学家的角色从"执行者"变成"设计者"

科学发现的周期从年缩短到月

新的科学范式:

提出假设 → AI快速验证 → 实验确认 → 迭代终幕:思维方式的根本改变

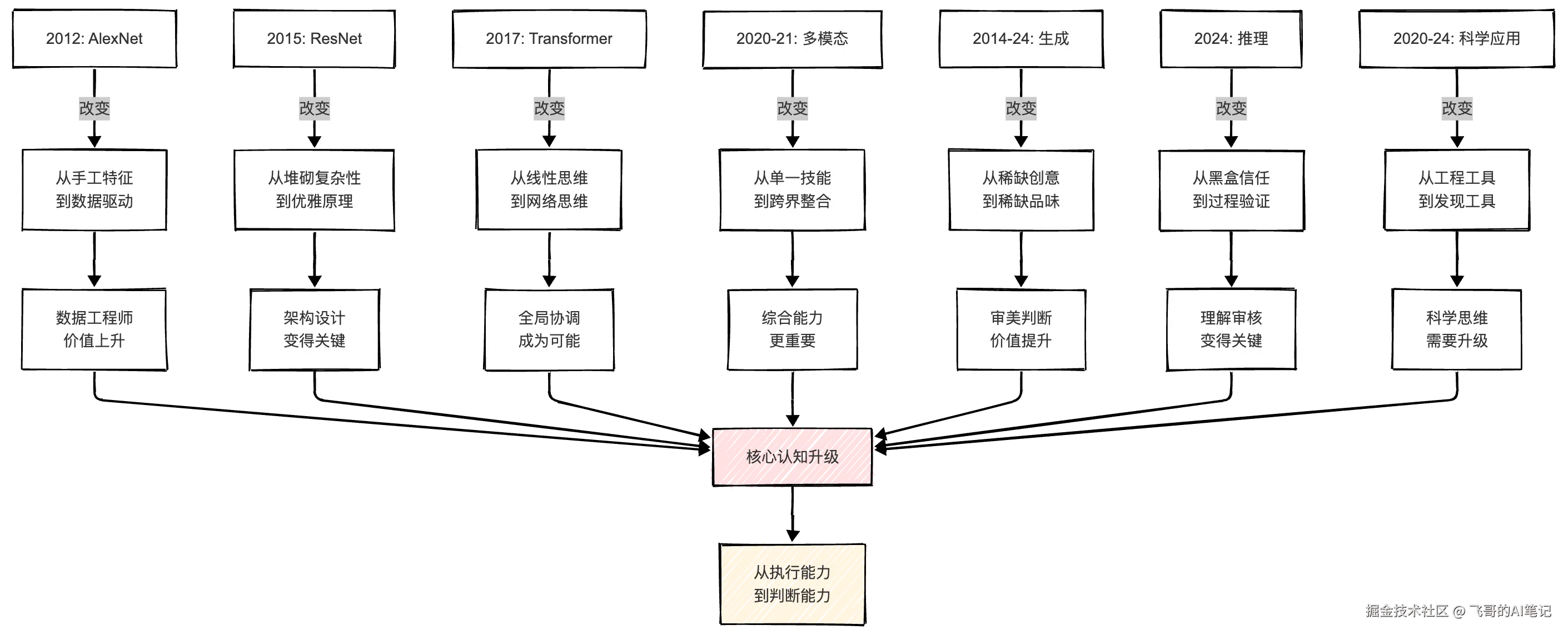

十三年演进的核心逻辑

让我们回顾这十三年的旅程,会发现一条清晰的主线:

从"能力竞争"到"判断竞争"

十三年的演变带来的最深刻的改变是:职业竞争力的定义改变了。

diff

2012年的竞争力:

"我会做什么"

- 能写特征提取代码吗?

- 能调参吗?

- 能训练模型吗?

2025年的竞争力:

"我能判断什么"

- 什么时候用什么模型?

- 什么输出质量可以接受?

- 什么时候该信任AI,什么时候不该?

- 如何验证AI的推理过程?

从"执行能力"到"判断能力"学习方式的根本改变

这也改变了学习应该如何进行:

arduino

传统模式:

"掌握所有知识点"

学生:死记硬背

评估:考试成绩(记忆准确性)

AI时代:

"理解核心思想,知道怎么查,能够判断"

学生:理解概念,学会提问,验证答案

评估:能解决新问题吗?能判断答案质量吗?

关键转变:

从"知道答案" → 到"知道如何获得和验证答案"职业前景的重新塑造

AI没有"消灭"职业,而是改变了职业的内容:

arduino

医生的转变:

Before:诊断 + 开处方

After:验证AI诊断 + 复杂决策 + 患者沟通 + 伦理判断

律师的转变:

Before:研究法律条文 + 写文书

After:战略规划 + 复杂谈判 + 风险评估 + AI输出审核

程序员的转变:

Before:编写代码

After:系统设计 + 代码审查 + 架构决策 + AI协作

设计师的转变:

Before:制作视觉内容

After:创意策划 + 品味把关 + AI工具协调 + 品牌战略

共同模式:

从"直接操作" → 到"判断和审核"

从"单一技能" → 到"系统思维"

系统架构的竞争

2025年有个重要的认识:单个模型能力的竞争已经结束,真正的竞争是系统架构。

arduino

模型能力对比(举例):

GPT系列:推理能力强

Claude:代码能力强

Gemini:长文本处理强

各家开源模型:成本优势

结果:

没有绝对的赢家

只有"用途不同"真正的竞争变成了:怎样架构多个模型的协作。

diff

基础架构:

简单问题 → 用小模型/快速模型

中等问题 → 用中等模型

复杂推理 → 用强推理模型

超长文本 → 用长上下文模型

优化策略:

- 智能路由(根据任务复杂度选模型)

- 级联调用(先用小模型尝试,失败再用大模型)

- 并行验证(多个模型同时处理,交叉验证)

- 成本监控(追踪每个任务的成本效益)只有理解这些系统设计原则的工程师,才能在AI时代真正创造价值。

尾声:最精彩的时刻还未到来

现在的关键问题

如果说前面所有的闪耀时刻都在讲"技术怎样进步",那最后要问的是:社会怎样适应。

diff

2025年的真实困境:

就业市场:

- 初级岗位面临挑战

- 高级岗位需求增加

- 技能差异导致的收入分化扩大

教育体系:

- 学生发现所学知识可能过时

- 企业需要的是"AI协作能力"

- 教育体系滞后于产业需求

法律监管:

- AI的能力超过了法律的预见性

- 版权争议、隐私问题、安全风险

- 缺乏清晰的规则和标准

心理层面:

- 人们不确定"我的工作未来在哪"

- 焦虑和不确定性弥漫

- 需要重新定义"有价值的工作"真正的转变是什么

但仔细看,最深刻的转变其实很简单:

arduino

Before:

"AI是工具"

→ 工作内容:学习使用工具

→ 焦虑点:我用不好工具怎么办

After:

"AI是合作者"

→ 工作内容:与AI协作,判断和审核AI的输出

→ 焦虑点:我能管理和判断AI的工作吗

这不仅是工作方式的改变

而是对"工作本质"的重新思考十年演进的本质

让我们用一张图总结这十几年的变迁:

这些年,AI从一个局限在研究机构的话题,变成了改变每个人工作方式的现实。

但最深刻的不是技术本身,而是这种改变背后的逻辑:

每一次技术突破,都打破了人类对某个工作的理解,强迫人类重新思考"什么是这个职业的核心"。

- AlexNet说:核心不是特征设计,是数据质量

- ResNet说:核心不是复杂性,是优雅原理

- LSTM说:核心不是全部记忆,是选择记忆

- Transformer说:核心不是顺序处理,是全局关系

- 多模态说:核心不是单一技能,是跨界理解

- 生成说:核心不是制造能力,是品味判断

- 推理说:核心不是快速答案,是可验证过程

- AlphaFold说:核心不是人工实验,是智能发现

最后,现在不是危机,是重新定义的机会。

那些能理解这种转变、主动适应这种转变的人,会发现自己的职业不是被替代,而是升级了。从执行者升级为判断者,从单一技能者升级为系统思考者,从工具使用者升级为AI协作者。

从这个角度看,最精彩的时刻其实还没到来。

附录:技术演进时间线

yaml

1997年 LSTM提出(但直到2014年才广泛应用)

↓

2012年 AlexNet在NeurIPS发布 - 深度学习突破

↓

2014年 GAN提出 - 生成模型开端

↓

2015年 ResNet发布 - 超深网络成为可能

↓

2017年 Transformer发布 - 统一架构诞生

↓

2018年 BERT发布 - 双向预训练

↓

2020年 GPT-3 - 大模型时代

Vision Transformer - Transformer进入视觉

DDPM - 扩散模型突破

AlphaFold - 科学突破

↓

2021年 CLIP - 多模态学习

↓

2022年 ChatGPT - AI进入大众视野

↓

2023年 大模型爆发年

↓

2024年 推理能力提升(o1、DeepSeek-R1)

AlphaFold获诺贝尔奖

多模态生成(Sora、Veo)

↓

2025年 系统架构竞争时代作者注: 本文所有技术细节以公开发表的论文和官方资料为准,文中的社会影响分析单纯是基于行业观察和个人洞察,欢迎讨论和指正。 如果感兴趣,请给我留言,以后我们还可以谈谈 AI Forward Deployed Engineer (AI 前线部署工程师)。