在物联网、可穿戴设备和 AR/VR 技术飞速发展的今天,微型化、定制化的光电子器件成为核心需求。然而,传统制造方法要么难以实现多材料多层纳米级打印,要么需要高温后处理破坏器件性能。

* 本文只做阅读笔记分享 *

一、研究背景:为什么需要"全打印亚微米光电子器件"?

现有光电子器件制造面临两大核心难题:

**材料与结构局限:**传统 3D 打印虽能实现亚微米分辨率,但墨水多局限于金属氧化物或聚合物,无法满足光电子器件对半导体、金属等多材料协同的需求;

**高温处理风险:**半导体纳米晶体(如红外探测常用的 PbS 纳米晶)对温度敏感,高温烧结会破坏其光学性能,也无法适配柔性基材;

**器件集成难题:**全打印多层结构(如金属电极 / 传输层 / 光吸收层)长期难以实现,尤其是像素尺寸小于 10 微米的红外探测器,一直是行业空白。

而这篇研究提出的 "配体交换辅助电喷打印(L-E assisted EHDP)" 技术,恰好精准解决了这些问题 ------在室温下实现多材料、多层级、亚微米分辨率的全打印光电子器件。

二、核心技术:两大创新突破传统瓶颈

这项技术的精髓,可以概括为"先打印,再修饰"的两步法:

1. 电喷打印( EHDP ):实现纳米级精准 "喷墨"

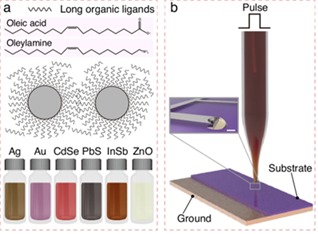

不同于传统喷墨打印,电喷打印利用脉冲电压产生的电场力,克服墨水表面张力,从喷嘴尖端"拉出"纳米级液滴。其优势在于:

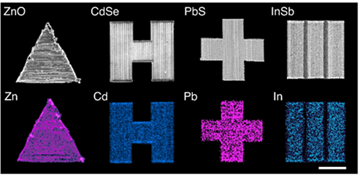

**墨水兼容性广:**可打印金属(Ag、Au)、半导体(PbS、CdSe 量子点)、金属氧化物(ZnO)等多种胶体纳米晶墨水,不同材质的纳米晶均包裹长链有机配体(油酸 / 油胺)形成稳定墨水,能通过 EHDP 沉积到基底上;

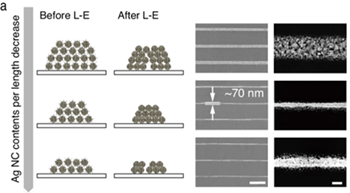

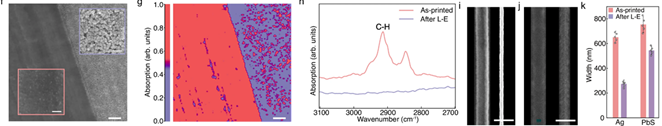

**分辨率突破极限:**无需依赖喷嘴直径,通过参数优化结合配体交换后的收缩效应,能实现 70 纳米的线宽(相当于头发丝直径的 1/1000),且填充率高达 75%,从高倍 SEM 图可清晰看到 Ag 纳米晶线经配体交换后致密化,线宽大幅缩减;

**多层打印灵活:**通过编程控制打印平台轨迹,可堆叠出任意形状的多层结构,交替进行纳米晶沉积与配体交换,能构建层间界面清晰的多层堆叠,为全打印器件奠定基础。

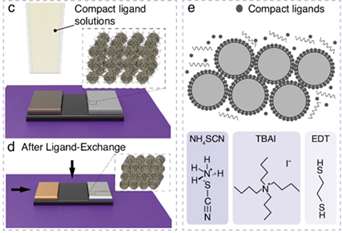

2. 室温配体交换:让"绝缘打印层"变"功能层"

这是整个技术的 "画龙点睛之笔"。胶体纳米晶表面通常包裹着长链有机配体(如油酸),虽能稳定墨水,但会导致打印层绝缘 ------ 而配体交换解决了这一问题:

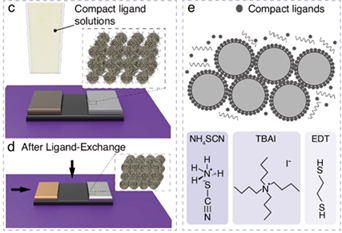

**原理与过程:**打印后,用含紧凑配体(如 NH₄SCN、EDT、TBAI 等,图 1e)的溶液浸泡 30-120 秒,替换掉长链配体;从图 1c 的示意图可看到,配体交换后纳米晶间距显著缩短,且表面化学性质从非极性转为极性,避免后续层打印时的再溶解;

**效果验证:**纳米 - FTIR测试显示,经 NH₄SCN 处理后,打印层在 2900 cm⁻¹ 处的 C-H 键吸收峰完全消失,证明长链配体已被彻底去除;同时,SEM 观察与尺寸统计表明,Ag 纳米晶线宽从 651±49 nm 缩减至 274±31 nm,PbS 纳米晶线宽从 754±65 nm 缩减至 544±34 nm,实现结构致密化;

材料普适性: CdSe、InSb、ZnO 等不同类型纳米晶,经适配配体处理后均能形成亚微米分辨率的图案,证明该技术可覆盖金属、半导体、 dielectric 等多类材料,为多材料集成扫清障碍。

三、关键成果:从"技术"到"可用器件"的跨越

技术最终要落地到器件,这项研究交出了三份亮眼的"成绩单",每一项成果均有图表数据支撑:

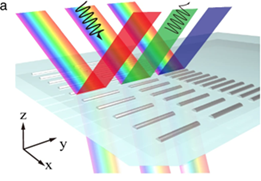

1. 亚微米结构色光栅:比传统更宽的"彩虹色域"

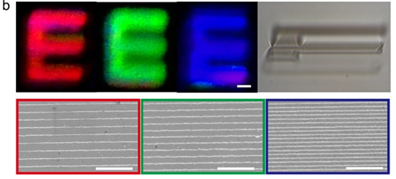

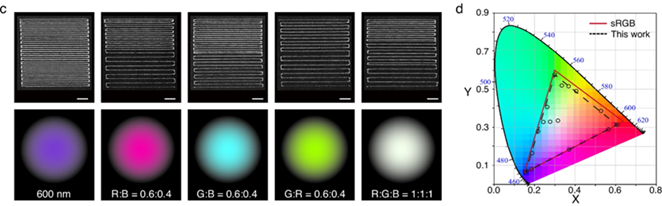

利用 Ag 纳米晶打印的光栅结构,通过控制线宽和间距(600-1900 纳米),能将白光衍射成单色光,实现红、绿、蓝(RGB)全色域显示:

**结构与效果:**不同间距的 Ag 纳米晶光栅 ------2220 nm 间距对应红光、1720 nm 对应绿光、1320 nm 对应蓝光,光学照片与 SEM 图清晰呈现"E"形图案的均匀性;

色域优势: CIE 1931 色度图显示,该技术制备的结构色覆盖范围远超传统 sRGB 标准,且通过调整 RGB 光栅的比例(如 1:1:1 混合)可实现白色;

**应用潜力:**相比聚合物光栅,金属纳米晶结构耐摩擦、抗老化,可用于柔性显示、防伪标签等场景,且最高打印速度达 25 微米 / 秒,兼顾精度与效率。

2. 亚微米电极与超表面:为微型传感"铺路"

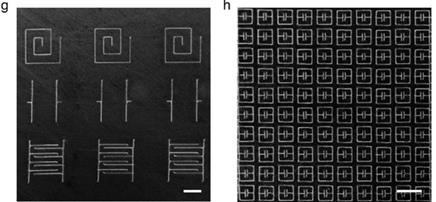

研究团队还打印出两种关键微型结构,拓展了技术的应用边界:

**亚微米电极阵列:**SEM 图显示,电极线宽小于 1 微米,阵列排布整齐,可用于单细胞监测、生物分子传感;

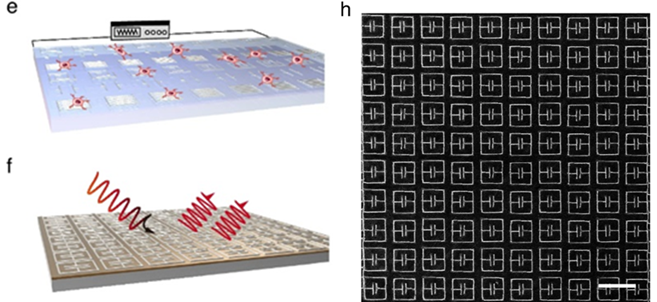

**红外超表面:**分裂环谐振器超表面的示意图,SEM 图验证了其亚波长结构精度,该结构能在长波红外波段(LWIR)产生共振,可用于红外成像、环境监测;

**柔性兼容:**这些结构能直接打印在柔性 PDMS 基材上,为可穿戴设备的柔性电子元件制造提供了新方案。

3. 全打印红外光电二极管:突破 10 微米像素极限

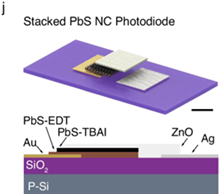

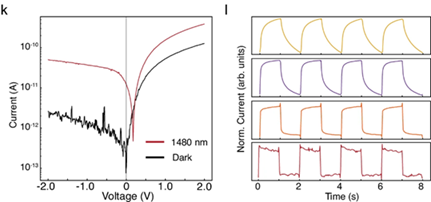

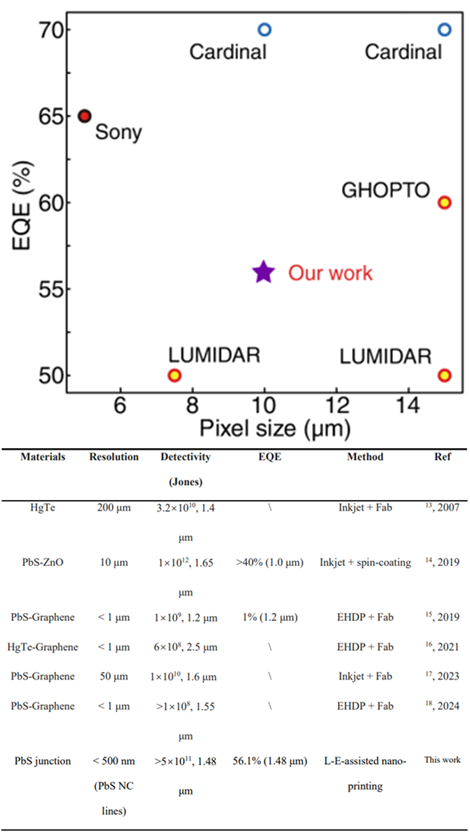

这是整个研究的"压轴成果"------ 世界首个全打印多层 PbS/ZnO 红外光电二极管,性能参数通过系列图表得到验证:

**器件结构:**器件的分层架构,从下到上依次为 Au 电极(NH₄SCN 处理)→ PbS-EDT 层(p 型)→ PbS-TBAI 层(n 型)→ ZnO 层(电子传输)→ Ag 电极,形成 PN 结结构;

**核心性能:**I-V 曲线显示,器件在暗态下呈整流特性,暗电流仅 2.1×10⁻¹² A,1480 nm 光照下产生明显光电流,且能实现 0.2 V 的开路电压;瞬态响应曲线表明,其光响应时间小于 20 ms,远快于单层 PbS 光电导器件(~300 ms);

**像素突破:**通过优化打印轨迹,器件像素尺寸低至 9×9 微米,接近商用红外成像仪水平,且外量子效率(EQE)达 56.1%,无需透明电极,避免光吸收损失。

四、研究意义:开启"全打印光电子"新时代

**技术层面:**首次实现 "室温 + 多材料 + 亚微米 + 多层全打印" 的融合该技术打破了传统制造中 "分辨率 - 材料兼容性 - 温度敏感性" 的不可能三角;

**应用层面:**为柔性红外传感器、微型化 AR/VR 显示模块、可穿戴健康监测设备(如 生物标志物检测)提供了量产可能;

**未来潜力:**结合量子点的尺寸可调性(如改变 PbS 纳米晶尺寸实现不同红外波段探测),可定制化开发从可见光到中波红外的全系列光电子器件。

五、总结

这项研究来自香港大学、韩国大学等团队的合作,不仅通过严谨的实验设计确保了结果的可靠性,更为"定制化光电子器件"的量产提供了可行路径。或许在不久的将来,我们戴的智能手表里的红外传感器、AR 眼镜的显示模块,都将通过这种"室温全打印"技术制造出来。

参考文献:

Zhao, Z., et al. Ligand-exchange-assisted printing of colloidal nanocrystals to enable all-printed sub-micron optoelectronics. Nat Commun 16, 9173 (2025).