普通二叉树 (General Binary Tree)的最近公共祖先(LCA)问题。

"人话"解释:二叉树的最近公共祖先 (LCA)

1. 概念背景:树就是家谱(家谱)

-

二叉树 (Binary Tree) :你可以把它想象成一个只有亲生父母和两个孩子 的家谱。

- 根节点 (Root) :就是太祖爷爷/奶奶,辈分最高的那位。

- 子节点:就是晚辈。

- 父节点:就是长辈。

- 节点的值 (Value):就是每个家庭成员的名字或编号。

-

祖先 (Ancestor) :在你的家谱里,你的爸爸、爷爷、曾祖父等等,所有辈分比你高、在你的直系血缘路径上的长辈,都是你的祖先。

2. 题目核心:找"共同的、最年轻的长辈"(最近的公共祖先)

题目要求我们找出两个指定的家庭成员 ppp 和 qqq 的 最近公共祖先 xxx。

"最近公共祖先"的"人话"理解就是:

找到 ppp 和 qqq 两人"共同的长辈"中,离他们血缘关系最近、辈分最低的那一位。

换句话说,这位 xxx 满足两个条件:

- 公共 (Common) :xxx 必须同时是 ppp 的祖先,也是 qqq 的祖先。

- 最近 (Least/Deepest) :在所有满足条件 1 的祖先中,xxx 必须是辈分最低 (即深度最大,离 ppp 和 qqq 最近)的那一位。

特殊情况:节点可以是自己的祖先。

如果 ppp 就是 qqq 的爷爷,那么 ppp 和 qqq 的公共祖先有 ppp、曾祖父、太祖父等。根据"最近"原则,爷爷 ppp 就是最近公共祖先。

3. 示例分析(将家谱图可视化)

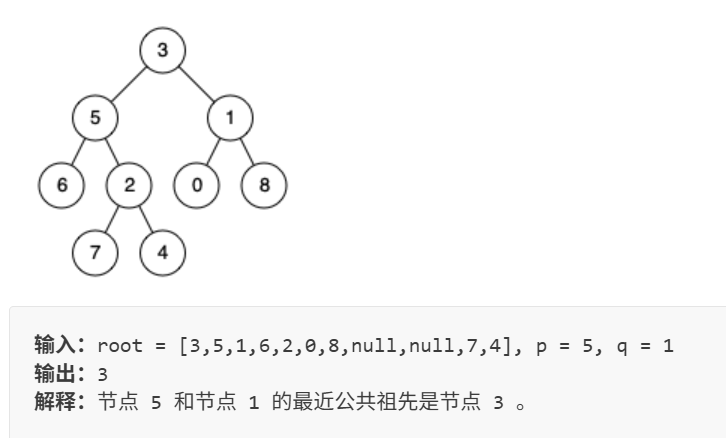

示例 1 来理解:

家谱: 3 是太祖父,5 和 1 是他的孩子......

任务: 找 p=5p=5p=5 和 q=1q=1q=1 的 LCA。

- p=5p=5p=5 的祖先:5 本身,3。

- q=1q=1q=1 的祖先:1 本身,3。

- 公共祖先:3。

- 最近公共祖先 :只有 3,所以是 3。

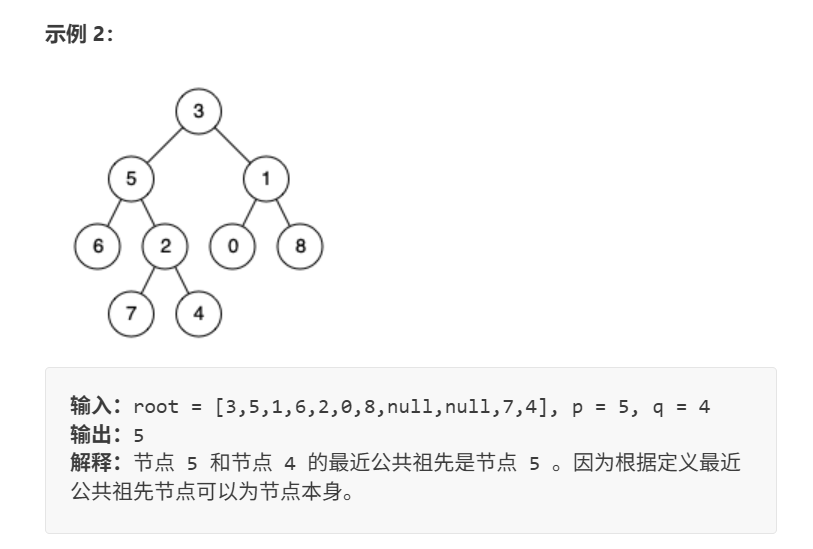

任务: 找 p=5p=5p=5 和 q=4q=4q=4 的 LCA。

- p=5p=5p=5 的祖先:5 本身,3。

- q=4q=4q=4 的祖先:4 本身,2,5,3。

- 公共祖先:5,3。

- 最近 (辈分最低,离他们最近):是 5。

二叉树和二叉搜索树的区别

二叉树 (Binary Tree) 和 二叉搜索树 (Binary Search Tree, BST) 都是树形结构,但它们最大的区别在于节点值的排列规则。

| 特性 | 二叉树 (Binary Tree) | 二叉搜索树 (Binary Search Tree, BST) |

|---|---|---|

| 定义 | 每个节点最多有两个子节点(左子节点和右子节点)。 | 是一种特殊的二叉树。 |

| 规则 | 无特殊的节点值排列规则。左子节点的值可以大于或小于根节点。 | 有严格的排列规则(有序性) : 1. 左子树规则: 左子树中所有节点的值 都小于 根节点的值。 2. 右子树规则: 右子树中所有节点的值 都大于 根节点的值。 |

| 用途 | 表达层次关系(如家谱、文件系统、表达式)。 | 用于高效地查找 、插入 、删除数据。 |

| LCA 算法 | 必须遍历整个树(DFS 递归),时间复杂度 O(N)O(N)O(N)。 | 可利用有序性,直接判断搜索方向,时间复杂度 O(H)O(H)O(H)(HHH 为树高)。 |

总结: 二叉树是模板,二叉搜索树是带了"左小右大"规则的特殊模板。

二叉搜索树的最近公共祖先 (LCA)

在 BST 中查找 LCA 之所以高效,正是利用了其有序性。

1. 算法核心思路(复习)

从根节点 rootrootroot 开始,不断向下遍历,直到找到第一个分岔点,即为 LCA:

-

分岔点/命中 ppp 或 qqq:

- 如果 ppp 和 qqq 分别位于 rootrootroot 的左子树和右子树(即 ppp 和 qqq 的值一个小于 rootrootroot 一个大于 rootrootroot ),那么 rootrootroot 就是它们最近的分叉点,即 LCA。

- 如果 rootrootroot 本身就是 ppp 或 qqq,那么 rootrootroot 也是 LCA。

- 此时,停止遍历,返回 rootrootroot。

-

都往左走:

- 如果 ppp 和 qqq 的值都小于 rootrootroot 的值 ,说明 LCA 必然在左子树中,向左子树继续搜索。

-

都往右走:

- 如果 ppp 和 qqq 的值都大于 rootrootroot 的值 ,说明 LCA 必然在右子树中,向右子树继续搜索。

2. 示例分析

我们用您提供的树 root=[6,2,8,0,4,7,9,null,null,3,5]root = [6,2,8,0,4,7,9,null,null,3,5]root=[6,2,8,0,4,7,9,null,null,3,5] 来验证:

树的结构:

6

/ \

2 8

/ \ / \

0 4 7 9

/ \

3 5示例 1: p=2,q=8p=2, q=8p=2,q=8

- 从 root=6root=6root=6 开始 :

- p=2<6p=2 < 6p=2<6

- q=8>6q=8 > 6q=8>6

- 决策: ppp 在左,qqq 在右,分居两侧。

- 结果: 666 就是 222 和 888 的 LCA。

示例 2: p=2,q=4p=2, q=4p=2,q=4

- 从 root=6root=6root=6 开始 :

- p=2<6p=2 < 6p=2<6

- q=4<6q=4 < 6q=4<6

- 决策: ppp 和 qqq 都在左侧。向左搜索,

current移动到 222。

- 从 current=2current=2current=2 开始 :

- p=2p=2p=2(等于 currentcurrentcurrent)

- q=4>2q=4 > 2q=4>2

- 决策: ppp 和 qqq 不再位于同一侧(因为 ppp 命中 currentcurrentcurrent), 222 就是 222 和 444 的 LCA。

- 结果: 222 就是 222 和 444 的 LCA。

这个高效的算法就是利用了 "左小右大" 的规则,每一步都排除了大约一半的搜索范围,因此非常快速。

使用 Python 语言来实现刚才介绍的二叉搜索树 (BST) 中查找最近公共祖先 (LCA) 的迭代算法。

Python 代码实现

我们首先定义 TreeNode 类来构建二叉树的节点,然后实现 lowestCommonAncestor 方法。

python

class TreeNode:

"""

定义二叉树的节点结构。

"""

def __init__(self, val=0, left=None, right=None):

self.val = val

self.left = left # 指向左子节点的引用

self.right = right # 指向右子节点的引用

class Solution:

"""

解决 BST 最近公共祖先问题的类

"""

def lowestCommonAncestor(self, root: 'TreeNode', p: 'TreeNode', q: 'TreeNode') -> 'TreeNode':

"""

在二叉搜索树中找到两个给定节点 p 和 q 的最近公共祖先。

Args:

root: 树的根节点。

p: 目标节点之一。

q: 目标节点之二。

Returns:

p 和 q 的最近公共祖先节点。

"""

# 使用迭代 (循环) 方式

current = root

# 只要当前节点非空,就继续搜索

while current is not None:

# 1. 如果 p 和 q 的值都小于 current.val:

# 说明它们都在左子树中,LCA 在左侧

if p.val < current.val and q.val < current.val:

# 向左移动

current = current.left

# 2. 如果 p 和 q 的值都大于 current.val:

# 说明它们都在右子树中,LCA 在右侧

elif p.val > current.val and q.val > current.val:

# 向右移动

current = current.right

# 3. 命中 LCA:

# 如果不属于以上两种情况,说明 p 和 q 必定分居在 current 的两侧(一左一右),

# 或者 current 自身就是 p 或 q。

# 在 BST 中,这两种情况都意味着 current 就是最近公共祖先。

else:

return current

# 理论上 p 和 q 均存在于树中时,不会执行到这里

return None1. 代码是在搜索什么?

1."# 只要当前节点非空,就继续搜索... 这是在搜索啥呢?"

这段代码的整个 while 循环过程,核心目标是在搜索:

目标:第一个分叉点(The First Split Point)。

用"人话"来说:

搜索的过程,就是从根节点(辈分最高者)开始,不断向下追溯 ppp 和 qqq 的血缘路径,直到找到 他们俩的路径第一次分开的那位祖先。

为什么是"分叉点"?

- 如果 ppp 和 qqq 都在左边 :说明它们在 currentcurrentcurrent 这里还没有分叉,它们的 LCA 肯定在左边的子孙中,所以我们继续向左追。

- 如果 ppp 和 qqq 都在右边 :同理,它们在这里还没有分叉,继续向右追。

- 如果 ppp 和 qqq 分居两侧 :说明 currentcurrentcurrent 就是它们路径第一次分开 的地方。ppp 走左边,qqq 走右边。那么 currentcurrentcurrent 就是它们最近的公共祖先。

- 如果 currentcurrentcurrent 就是 ppp 或 qqq :假设 current=pcurrent = pcurrent=p。由于 qqq 存在于树中且 q≠pq \ne pq=p,所以 qqq 必然是 ppp 的子孙或在 ppp 的另一侧。无论哪种情况,祖先链到 ppp 已经结束,ppp 就是它们最近的公共祖先。

所以,整个 while 循环就是在执行一个 排查过程:排除所有 ppp 和 qqq 路径上共同的、比 LCA 辈分更高的祖先,直到遇到那个"辈分最低"的共同祖先,即 LCA。

2. current 变量的功能是什么?

current 变量的核心功能就是 追踪当前的搜索位置**,扮演着临时祖先 和当前观察点的角色。

current 的功能解析:

-

当前观察点:

current始终指向我们当前正在判断的那个节点。- 我们通过检查

current.val与 p.valp.valp.val 和 q.valq.valq.val 的关系,来决定下一步的搜索方向。

-

临时祖先:

- 在任何时刻,从根节点到

current之间的所有节点,都是 ppp 和 qqq 的潜在公共祖先 (如果 ppp 和 qqq 都在current为根的子树中)。 - 我们正在做的事情,就是从这串祖先中,找到那个最接近 ppp 和 qqq 的。

- 在任何时刻,从根节点到

-

可以移动 (它是指针/引用):

- 可以移动。

current在 Python 中是一个引用 (Reference),它存储了某个TreeNode对象的内存地址。 - 当执行

current = current.left或current = current.right时,我们并没有改变原来的节点,而是改变了current这个引用变量,让它指向 了树中的下一个节点。 - 在 BST-LCA 算法中,这种移动是单向的(只向下走),绝不会向上回溯,这是它比普通二叉树 LCA 更快的原因。

- 可以移动。

示例 2 的 current 追踪:

| 步骤 | current 节点 |

current.val |

决策过程 | current 下一步 |

|---|---|---|---|---|

| 开始 | 666 (Root) | 666 | p(2)<6p(2) < 6p(2)<6 且 q(4)<6q(4) < 6q(4)<6 | current = current.left |

| 第一次循环 | 222 | 222 | p(2)p(2)p(2) 等于 current.valcurrent.valcurrent.val,命中 LCA | 返回 222 |

可以看到,current 从 666 移动到了 222,每次移动都是在收紧**"潜在 LCA 区域"**,直到最终锁定 222 为止。

在 Python 代码中,p.val、q.val 和 current.val 确实是 Python 面向对象编程 (Object-Oriented Programming, OOP) 中的标准写法,用来访问对象(Object)的属性(Attribute)。

解释 1:.val 在 Python 代码中的含义

在 Python 中,当您看到 对象名.属性名 这样的结构时,它表示您正在访问该对象内部存储的某个数据。

在这个 LCA 的代码中:

p、q、current都是TreeNode类 创建出来的对象(即树上的一个节点)。.val就是这些对象的一个属性 ,它存储了该节点所代表的数值。

| 代码片段 | 含义(人话) | 对应数据结构定义 |

|---|---|---|

p.val |

节点 ppp 里面存储的那个值(比如 3、5、7)。 | self.val = val |

q.val |

节点 qqq 里面存储的那个值。 | self.val = val |

current.val |

当前正在观察的节点 current 里面存储的值。 |

self.val = val |

current.left |

当前节点 current 的左子节点 (是一个完整的 TreeNode 对象)。 |

self.left = left |

解释 2:为什么必须使用 .val?

在 Python(以及大多数面向对象语言)中,p 和 q 这两个变量存储的是整个节点对象(包含了值、左指针、右指针等)。

我们不能直接写 if p < current,因为 Python 不知道该用 ppp 的哪个部分 和 currentcurrentcurrent 进行比较。

为了进行数值比较 (判断左还是右),我们必须精确地告诉程序:请取出 ppp 节点内部的那个数值属性 (val) 来进行比较。

这就是为什么我们需要使用 p.val 来取出节点中的数值。

示例回顾与人话翻译

我们再次回顾那段代码,用更自然的方式理解它在做什么:

python

# 1. 如果 p 和 q 的值都小于 current.val:

if p.val < current.val and q.val < current.val:

# 向左移动

current = current.left

# 人话翻译:

# 检查:

# (p 节点里面的值) 小于 (当前节点里面的值)

# AND

# (q 节点里面的值) 小于 (当前节点里面的值)

# 如果都成立,说明 p 和 q 都在左边,那么当前观察点 (current) 就要**换成**它的左子节点。总结来说,p.val 不是 Python 的特殊语法,它只是访问对象属性的标准方式,确保我们比较的是树节点中的数值内容,而不是节点对象本身。

递归实现 (作为对比和拓展)

虽然迭代实现更高效(O(1)O(1)O(1) 空间),但递归实现也十分简洁,体现了 DFS 的思想:

python

class SolutionRecursive:

def lowestCommonAncestor(self, root: 'TreeNode', p: 'TreeNode', q: 'TreeNode') -> 'TreeNode':

# 递归的当前节点

if root is None:

return None

# 1. 都在左侧

if p.val < root.val and q.val < root.val:

return self.lowestCommonAncestor(root.left, p, q)

# 2. 都在右侧

elif p.val > root.val and q.val > root.val:

return self.lowestCommonAncestor(root.right, p, q)

# 3. 命中 LCA (分居两侧 或 root 就是 p/q)

else:

return root对比:

- 迭代法 (Iteration) :空间复杂度 O(1)O(1)O(1),效率略高。

- 递归法 (Recursion) :空间复杂度 O(H)O(H)O(H)(HHH 为树高,由递归栈产生),代码逻辑更贴近思考过程。

在 BST 中,两者都是非常优秀的解法。这段代码是二叉搜索树(BST)中查找最近公共祖先(LCA)的经典迭代实现,非常值得掌握!记忆它不应该靠死记硬背,而是理解背后的逻辑推理。

我为您总结了一个逻辑记忆法,分为三个部分。

记忆法核心:将代码转化为"决策树"

核心在于理解 BST 的特性 如何帮助我们在每一步做决策 。LCA 的寻找过程,就是从根节点开始,根据 ppp 和 qqq 的值,不断做出"左转"、"右转"或"停下"的决策。

第一步:记忆 TreeNode 类的结构

这部分是基础,必须清楚一个树节点包含什么。

| 记忆点 | 代码 | 意义(人话) | 记忆口诀 |

|---|---|---|---|

| 自身的值 | self.val = val |

节点里存储的数据。 | 节点有数据 (val)。 |

| 左子树连接 | self.left = left |

指向左边"下一代"的引用。 | 左边有儿子 (left)。 |

| 右子树连接 | self.right = right |

指向右边"下一代"的引用。 | 右边有儿子 (right)。 |

记忆核心: 树节点是父子关系的纽带,所以它必须知道自己是谁(val),以及自己的左儿子(left)和右儿子(right)在哪里。

第二步:记忆 lowestCommonAncestor 的主体框架

这部分是迭代(循环)的标准模式。

| 记忆点 | 代码 | 意义(人话) | 记忆口诀 |

|---|---|---|---|

| 初始化 | current = root |

从根节点开始,当前节点是我们观察的位置。 | 从头开始 (root)。 |

| 循环条件 | while current is not None: |

只要树还没走完(没走到空),就继续找。 | 没走到底就一直找 (while)。 |

| 迭代推进 | current = current.left / current.right |

根据决策,将观察位置向下移动。 | 沿着路往下走 (current = next)。 |

记忆核心: LCA 是一个自顶向下 的查找过程,所以使用一个 current 指针从 root 开始,不断循环更新 current,直到找到结果为止。

第三步:记忆 LCA 的决策逻辑(最关键)

这部分是利用 BST 特性的核心。LCA 算法只需要判断三种情况:

决策 1:继续向左走 (都在左侧)

-

逻辑推理: 如果 ppp 和 qqq 的值都比 当前节点

current的值小,根据 BST 的定义,LCA 绝不可能在右边,只能在左子树。 -

代码体现:

pythonif p.val < current.val and q.val < current.val: current = current.left # 走向左边

决策 2:继续向右走 (都在右侧)

-

逻辑推理: 如果 ppp 和 qqq 的值都比 当前节点

current的值大,根据 BST 的定义,LCA 绝不可能在左边,只能在右子树。 -

代码体现:

pythonelif p.val > current.val and q.val > current.val: current = current.right # 走向右边

决策 3:停下,命中 LCA (分居两侧 或 命中自身)

-

逻辑推理: 如果不是上面两种情况,说明 ppp 和 qqq 不再位于同一侧 了。

- 情况 A: ppp 在左边, qqq 在右边(或反之)。此时

current是它们的分叉点,即 LCA。 - 情况 B:

current本身就是 ppp 或 qqq。由于 ppp 和 qqq 必然在树中,current是它们离根最近的公共祖先。 - 结论: 无论哪种情况,

current就是我们要找的 LCA,搜索可以停止。

- 情况 A: ppp 在左边, qqq 在右边(或反之)。此时

-

代码体现:

pythonelse: return current # 找到了,返回

总结记忆口诀:

LCA 决策三步走:

- 都比我小 ? ⟹ \implies⟹ 左走! (

current = current.left) - 都比我大 ? ⟹ \implies⟹ 右走! (

current = current.right) - 不左不右 ? ⟹ \implies⟹ 停下! (我是 LCA,

return current)

通过理解这三个决策背后的 BST 规则,您就能在任何时候重新构建这段简洁而高效的 LCA 代码。

这两段代码的核心原理确实是完全一样的**。它们都是利用了**二叉搜索树(BST)**的"左小右大"特性来寻找 LCA。

它们的主要区别仅仅在于实现方式:

- 第一段代码是 迭代(Iteration) 实现。

- 第二段代码是 递归(Recursion) 实现。

我将详细解释它们的原理一致性 和实现区别,以及如何从代码结构上看出来。

一、 核心原理的一致性

两段代码都遵循完全相同的 BST-LCA 决策逻辑:

| 决策逻辑 | 迭代(循环)实现 | 递归(函数调用)实现 |

|---|---|---|

| 都小于当前节点 ⟹ \implies⟹ 向左走 | current = current.left |

return self.lowestCommonAncestor(root.left, p, q) |

| 都大于当前节点 ⟹ \implies⟹ 向右走 | current = current.right |

return self.lowestCommonAncestor(root.right, p, q) |

| 分居两侧/命中 ⟹ \implies⟹ 找到 LCA,停止 | return current |

return root |

无论使用哪种方式,算法执行的路径 (从根节点到 LCA 节点的路径)是完全相同的。

二、 迭代(Iteration)与递归(Recursion)的区别

虽然原理相同,但在代码的实现结构和资源使用上,它们有着本质的区别。

1. 迭代实现(循环)

| 特点 | 代码表现 | 作用和原理 |

|---|---|---|

| 控制流 | 使用 while 循环 |

程序在同一个函数内 重复执行代码块,通过改变循环变量 (current)来推进搜索。 |

| 前进/移动 | current = current.left |

通过赋值操作 ,将 current 这个指针向下移动。 |

| 终止 | return current 结束 while 循环 |

在函数内找到结果后立即返回。 |

| 空间复杂度 | O(1)O(1)O(1) | 不依赖函数栈 。只需要常数级的额外变量 (current)。 |

2. 递归实现(函数调用)

| 特点 | 代码表现 | 作用和原理 |

|---|---|---|

| 控制流 | 依靠函数自身调用 | 每次"向下走"一步,都创建一个新的函数调用。 |

| 前进/移动 | return self.lowestCommonAncestor(root.left, p, q) |

将子问题 (以 root.leftroot.leftroot.left 为根找 LCA)的解决,委托给下一层函数。 |

| 终止 | return root 结束递归链 |

当命中结果时,结果会逐层返回给最初的调用者。 |

| 空间复杂度 | O(H)O(H)O(H) | 每次函数调用都会占用函数调用栈 (Call Stack)空间,空间消耗取决于树的高度 HHH。 |

结论:如何从代码结构上看出来?

| 区分点 | 迭代代码 | 递归代码 |

|---|---|---|

| 关键字 | 核心是 while 循环。 |

核心是 return self.lowestCommonAncestor(...),即函数自己调用自己。 |

| 推进方式 | 通过赋值 :current = ... |

通过返回函数调用的结果 :return function(...) |

| 变量名 | 通常使用 current 或 node 作为可变的循环变量。 |

通常使用 root 或 node,它在当前函数内是不可变的(指向当前层级的根)。 |

在解决 BST-LCA 这种路径唯一 的问题时,迭代法(O(1)O(1)O(1) 空间)通常被认为是更优的实现,因为它避免了递归栈带来的额外空间开销。

普通二叉树不能用 BST 的方法?(难点)

之前做的 BST-LCA 非常简单,因为它利用了有序性(左小右大)。

但如果题目是普通二叉树。

- 挑战: 节点 5 的左边可能是 100,右边可能是 2。我们不能只看值的大小来决定往左走还是往右走。

- 解法(人话): 既然不能直接判断,我们就必须走遍 整棵树。我们像一个侦探一样,从太祖爷爷(根节点)出发,去问每一个家庭成员:

- "我的左边有没有 ppp 和 qqq?"

- "我的右边有没有 ppp 和 qqq?"

这就是 DFS 递归方法的核心逻辑:

- 如果你(当前节点 rootrootroot)发现:

- 左边找到了 ppp

- 右边找到了 qqq

- 恭喜你,你就是那个分叉点,你就是 LCA!

- 如果你自己就是 ppp 或 qqq 之一,那么你就是 LCA(因为 ppp 或 qqq 的另一个肯定在你的子孙中)。

总结来说,这个题目在问你:在给定的家谱里,如何高效地找到两个指定的家族成员,并确定他们俩"共同的、离他们最近"的那位直系长辈?

核心思想(递归法): 遍历到当前节点时,问它的左子树和右子树:"你们那里有没有找到 ppp 或 qqq ?"

- 如果 左边找到了 ppp 或 qqq (返回一个非空节点)。

- 如果 右边也找到了 ppp 或 qqq (返回一个非空节点)。

- 那么,当前节点 rootrootroot 就是 ppp 和 qqq 的分叉点,即 LCA。

Python 代码实现

我们将使用 Python 语言来实现这个经典的递归算法。

python

class TreeNode:

"""

二叉树的节点结构定义

"""

def __init__(self, val=0, left=None, right=None):

self.val = val

self.left = left

self.right = right

class Solution:

"""

解决普通二叉树最近公共祖先问题的类

"""

def lowestCommonAncestor(self, root: 'TreeNode', p: 'TreeNode', q: 'TreeNode') -> 'TreeNode':

"""

通过递归(后序遍历)找到普通二叉树中 p 和 q 的最近公共祖先。

Args:

root: 当前递归的子树根节点。

p: 目标节点之一。

q: 目标节点之二。

Returns:

如果在以 root 为根的子树中找到 p 或 q,则返回找到的那个节点;

如果 p 和 q 都找到了,则返回它们的 LCA;

如果都没找到,则返回 None。

"""

# 1. 递归终止条件 (Base Case):

# 如果当前节点为空,或者当前节点就是 p 或 q 之一,则返回当前节点。

# 如果当前节点是 p/q,它就是 p/q 路径上最深的祖先。

if root is None or root == p or root == q:

return root

# 2. 递归搜索 (Divide):

# 递归地在左右子树中查找 p 和 q

# left_lca 存储的结果:在左子树中找到的 p 或 q 或它们的 LCA(或 None)

left_lca = self.lowestCommonAncestor(root.left, p, q)

# right_lca 存储的结果:在右子树中找到的 p 或 q 或它们的 LCA(或 None)

right_lca = self.lowestCommonAncestor(root.right, p, q)

# 3. 结果合并与判断 (Conquer - 后序遍历的判断时机):

# 情况 A: 左右子树都找到了结果(即 left_lca 和 right_lca 都非空)

# 这意味着 p 和 q 分别位于 root 的左右子树中。

if left_lca is not None and right_lca is not None:

# 那么 root 就是它们的分叉点,即 LCA。

return root

# 情况 B: 只有左子树找到了结果 (right_lca 为 None)

# 这意味着 p 和 q(如果都存在)都在左子树中,或者只有 p/q 在左子树。

# 无论如何,LCA 都在左边,直接返回左子树找到的结果。

elif left_lca is not None:

return left_lca

# 情况 C: 只有右子树找到了结果 (left_lca 为 None)

# 类似地,LCA 在右边,直接返回右子树找到的结果。

elif right_lca is not None:

return right_lca

# 情况 D: 左右子树都没找到 (left_lca 和 right_lca 都是 None)

# p 和 q 都不在以 root 为根的子树中,返回 None。

else:

return None

# 简化代码:

# if left_lca and right_lca:

# return root

# return left_lca if left_lca else right_lca复杂度分析

-

时间复杂度 (Time Complexity) :O(N)O(N)O(N)

- NNN 是树中节点的总数。

- 我们通过 DFS 遍历了树中的每个节点恰好一次,因此时间复杂度是线性的。

-

空间复杂度 (Space Complexity) :O(H)O(H)O(H)

- HHH 是树的高度。

- 空间消耗主要来自于递归调用栈的深度。最坏情况下(链表),O(N)O(N)O(N);最好情况下(平衡树),O(logN)O(\log N)O(logN)。

这段代码是解决普通二叉树 LCA 的核心递归模板,非常重要!记忆它需要理解它遵循的**"后序遍历 + 向上汇报"**逻辑。

普通二叉树 LCA 记忆法:【分队侦察,向上汇报】

这个算法可以想象成:你(程序)派你的两个副手(左右子树)去树里找目标 ppp 和 qqq,然后根据他们的汇报结果来做最终判断。

步骤一:【汇报基线】------ 什么时候停止深入? (Base Case)

| 记忆点 | 代码 | 侦探人话 | 核心逻辑 |

|---|---|---|---|

| 终止条件 | if root is None or root == p or root == q: return root |

"当前节点为空地了(None),或者我就是目标 ppp/qqq 之一。找到了/走完了,停止深入,把我这个节点返回给我的上级(父节点)。" |

如果找到目标,必须立即返回,确保它是最深的公共祖先。 |

递归算法中最核心的一点:基准情况(Base Case)。

在二叉树的 LCA 递归算法中,if root is None 这个判断考虑的是递归搜索的边界,它有两个主要的意义:

1. 考虑的是"空子树"的边界(最主要的用途)

在递归向下搜索的过程中,root 往往会成为其父节点的一个子节点(parent.left 或 parent.right)。

当一个节点是**叶节点(Leaf Node)**时,它的 left 和 right 都是 None。

- 当函数调用到

lowestCommonAncestor(leaf.left, p, q)时,传入的root参数就是None。 - 这时,程序需要知道该做什么,不能再继续搜索了。

人话解释:

"当我走到一个空地(

None)时,说明这条路已经走到底了,这块区域没有 ppp 也没有 qqq,所以我要向上级(父节点)汇报:'我空手而归,没有找到任何线索。'(即返回None)"

这个判断确保了递归不会无限地向下调用,是防止程序崩溃(栈溢出)的关键。

2. 考虑的是"空树"的特殊情况(次要用途)

理论上,如果用户传入的整个树就是空的(即调用时 root 本身就是 None):

lowestCommonAncestor(None, p, q)

那么程序会立即返回 None。虽然题目中提示 ppp 和 qqq 必然存在于树中(意味着树至少有两个节点),但从代码的健壮性(Robustness)角度来看,处理根节点为空的情况是标准的做法。

总结:

if root is None: return root(即 return None) 的作用就是:

- 充当递归的"停止阀"。

- 向上级汇报"未找到" ,从而让上级(父节点)能够根据左右两边的汇报结果进行汇总判断。

让我们重新拆解,看看 root 在不同情况下的实际值是什么,以及它如何与"汇报"逻辑完美契合:

重新拆解 if root is None or root == p or root == q: return root

这个判断将三种不同的基准情况 合并到了一起,但它们返回的 root 的实际意义是不同的:

情况 1:走到空地了(走不通了)

- 条件满足:

root is None - 代码执行:

return root - 实际返回的值: None\text{None}None

- 汇报含义: "空手而归,没有找到任何线索。" (对应您的理解)

情况 2:找到目标 ppp 或 qqq 之一

- 条件满足:

root == p或root == q - 代码执行:

return root - 实际返回的值: 节点 ppp 或节点 qqq (一个非空的

TreeNode对象) - 汇报含义: "找到目标了!这就是我能找到离根最深的线索。"

为什么代码要写成 return root?

代码将这三种情况写在一起并统一返回 root,是为了简洁 和高效:

-

程序简洁: 避免了写成:

pythonif root is None: return None # 汇报空手 if root == p or root == q: return root # 汇报线索 -

逻辑统一: 无论是返回 None\text{None}None 还是返回 p/qp/qp/q,其目的都是在汇报 :

- 返回 None\text{None}None: 表示"这条路径没结果"。

- 返回 p/qp/qp/q: 表示"这条路径有结果,结果就是这个节点"。

更严谨的表达是:

"如果当前节点是空地(

root is None),我们执行return root。此时root的值就是 None\text{None}None,因此实际上是向上级汇报了 None\text{None}None(即'空手而归')。"

步骤二:【分队侦察】------ 委托左右子树 (Divide)

| 记忆点 | 代码 | 侦探人话 | 核心逻辑 |

|---|---|---|---|

| 左边去查 | left_lca = self.lowestCommonAncestor(root.left, p, q) |

"左副手,你去左边找,找到什么回来告诉我。" | 递归调用,向左推进。 |

| 右边去查 | right_lca = self.lowestCommonAncestor(root.right, p, q) |

"右副手,你去右边找,找到什么回来告诉我。" | 递归调用,向右推进。 |

| 结果 | left_lca 和 right_lca |

这两个变量存储了左右两边**"带回来的唯一线索"(找到的 ppp/qqq 或它们的 LCA,或者 None)**。 |

步骤三:【汇总判断】------ 根据汇报结果决策 (Conquer)

这是整个代码最核心的逻辑,是后序遍历 (先左、再右、最后处理根)的应用。根据左右副手的汇报结果,你(root 节点)做出以下四种决策:

| 决策情况 | 代码逻辑 | 侦探人话 | 结果(LCA) |

|---|---|---|---|

| 情况 A:分叉点 | if left_lca is not None and right_lca is not None: |

"左边说找到一个,右边说也找到一个。太棒了!我是它们路径第一次分开的地方!" | 返回 root (LCA 是我) |

| 情况 B:都在左边 | elif left_lca is not None: |

"只有左边找到了线索。那我知道了,LCA 肯定在左边那个线索的上方。" | 返回 left_lca (将左边找到的线索原样向上汇报) |

| 情况 C:都在右边 | elif right_lca is not None: |

"只有右边找到了线索。LCA 肯定在右边那个线索的上方。" | 返回 right_lca (将右边找到的线索原样向上汇报) |

| 情况 D:都没找到 | else: |

"左右都没找到线索,看来 ppp 和 qqq 不在我这片区域。" | 返回 None (向上级汇报:无发现) |

手撕总结

用这三句话总结整个流程,就能轻松实现代码:

- Stop: 遇到空地或目标,返回自己。

- Call: 派左 和右去搜。

- Judge:

- 左右都带回线索 ⟹ \implies⟹ 我是 LCA。

- 只有一边带回线索 ⟹ \implies⟹ 把线索原样返回(LCA 在更深处)。

- 两边都空手而归 ⟹ \implies⟹ 返回空。

递归 LCA 算法 的本质:为什么必须使用后序遍历 (Post-order Traversal) 的处理时机?

答案在于:LCA 的判断依赖于子树的"汇报"结果,而子树的结果必须先于父节点被处理。

核心原因:LCA 问题的"自底向上"决策需求

LCA 问题的决策是自底向上(Bottom-Up)的:

- 要判断当前节点 rootrootroot 是不是 ppp 和 qqq 的 LCA,你必须先知道:

- 左子树 有没有找到 ppp 或 qqq。

- 右子树 有没有找到 ppp 或 qqq。

- 只有在左右子树的搜索和汇报全部完成之后,父节点才能做出"我是不是分叉点"的最终决定。

后序遍历的定义是:"左 →\to→ 右 →\to→ 根"。

它的处理时机恰好是:先完成左右子树的递归调用(搜索/汇报),再处理根节点(决策/合并)。 这完美匹配了 LCA 问题的决策需求。

为什么前序和中序遍历不行?

前序和中序遍历的结构,使得它们在 LCA 问题的核心判断逻辑(即 步骤 3:结果合并与判断)执行时,信息是不完整的。

1. 前序遍历 (Pre-order): 根 →\to→ 左 →\to→ 右

在前序遍历中,我们首先处理根节点,然后才进入左右子树的递归。

- 问题: 当我们访问 rootrootroot 时,我们不知道 ppp 和 qqq 是否在它的子树里。

- 如果 rootrootroot 处在 LCA 路径上(比如 rootrootroot 是 ppp 和 qqq 的祖先,但不是 LCA),它会立即决定向左或向右,但这决策是基于不完整信息的。

- 唯一的例外: 前序遍历可以用来做 BST-LCA ,因为 BST 有序,根节点不需要等子树汇报就能知道下一步的方向。但对于普通二叉树,不行。

2. 中序遍历 (In-order): 左 →\to→ 根 →\to→ 右

在中序遍历中,我们先完成左子树的搜索,然后处理根节点,最后搜索右子树。

- 问题: 当我们处理 rootrootroot 时,我们只知道左子树 有没有找到 ppp 或 qqq。

- 右子树 的搜索还没有开始执行,所以我们无法判断 ppp 和 qqq 是否分居在 rootrootroot 的两侧。

- 因此,在这个时机进行 LCA 的核心判断是不可能的。

LCA 递归代码中的后序体现

让我们再看一次关键代码,体会它对后序遍历的依赖:

python

# 2. 递归搜索 (Divide):

# left_lca = self.lowestCommonAncestor(root.left, p, q) <- 相当于"左"的搜索完成

# right_lca = self.lowestCommonAncestor(root.right, p, q) <- 相当于"右"的搜索完成

# 3. 结果合并与判断 (Conquer):

# if left_lca is not None and right_lca is not None:

# return root # <- 在左右都完成之后,才处理"根"

# ...正是因为 left_lcaleft\_lcaleft_lca 和 right_lcaright\_lcaright_lca 已经包含了子树的最终信息 ,当前节点 rootrootroot 才能在最后(后序)完成它的 LCA 决策任务。