我们之前在进程的调度,创建和终止这篇文章中已经讲过了进程调度的类型,在这一节中我们深入探讨一下短程调度。

短程调度的概念

短程调度 ,也常被称为 CPU 调度 或 低级调度 ,是操作系统中负责决定就绪队列 中的哪个进程/线程将接下来获得CPU使用权的机制。

抢占式调度和非抢占式调度

短程调度又分为抢占式调度和非抢占式调度:

-

非抢占式调度

-

定义 :一旦进程获得CPU,除非它主动释放(如因等待I/O而阻塞、或任务完成),否则将一直运行下去。

-

核心:进程自行决定何时放弃CPU。

-

-

抢占式调度

-

定义 :操作系统可以强制中断当前正在运行的进程,收回CPU并将其分配给其他进程。

-

核心:操作系统主动决定何时收回CPU。

-

进程调度发生的时机:

1.进程从运行态转换为阻塞态

2.进程从运行态转换为等待态

3.进程从阻塞态转换为就绪态

4.进程终止

只有在情况1和情况4下发生的调度才是非抢占式调度,而其他情况都是抢占式调度。

调度器和分发器

调度器 - 决策大脑

调度器是操作系统内核中负责实现调度算法的软件模块。

1. 核心职责

在需要重新分配CPU时(调度时机),从就绪队列 中所有处于就绪状态的进程/线程里,根据预设的调度算法,选择出一个最合适的来接管CPU。

2. 调度时机(何时被调用?)

运行 → 等待:进程主动发起I/O请求,自我阻塞。

运行 → 终止:进程执行完毕。

运行 → 就绪 :(抢占) 时间片用完,或有更高优先级进程变为就绪。

等待 → 就绪 :(抢占) 进程等待的I/O完成,中断处理程序将其唤醒为就绪状态。

3. 关键属性

算法依赖:它的行为完全由所采用的调度算法决定(如FCFS、SJF、优先级调度、RR轮转、多级反馈队列等)。

目标导向 :它的设计目标是为了优化某些调度准则,如:

公平性:确保每个进程都能获得CPU时间。

高吞吐量:单位时间内完成尽可能多的工作。

低延迟:快速响应交互式请求。

短周转时间:让批处理作业尽快完成。

分发器 - 执行四肢

分发器是操作系统内核中负责执行进程/线程切换的底层软件模块。

1. 核心职责

在调度器做出选择之后,分发器负责完成从当前运行进程到被选中进程之间的实际、物理的切换操作 。这个过程就是上下文切换。

2. 具体工作流程(极其关键)

分发器必须按严格的顺序完成以下步骤:

切换上下文

保存 :将当前运行进程的"执行现场"(包括程序计数器、CPU寄存器、程序状态字等)保存到它的进程控制块中。

加载:将下一个要运行进程的PCB中保存的"执行现场"重新加载到CPU的相应寄存器中。

本质:相当于为旧进程"存档",为新进程"读档"。

切换到用户模式

操作系统内核(包括分发器自身)运行在权限极高的内核态。

用户进程运行在权限受限的用户态。

在跳转到用户进程代码前,必须将CPU从内核态切换回用户态,以保证系统安全。

跳转到正确位置

将程序计数器设置为新进程被中断时(或开始执行时)的指令地址。

至此,CPU正式开始执行新进程的代码。

3. 关键属性与性能指标

速度至上 :分发器代码必须高度优化,因为它本身就是一种系统开销。

硬件相关:其实现严重依赖于特定CPU架构的上下文切换指令。

性能指标:分发延迟

定义 :从停止一个进程 到启动另一个进程所花费的总时间。

构成 = 上下文切换时间 + 分发器代码执行时间。

目标 :最小化分发延迟,让CPU更多时间执行有用的用户工作,而非浪费在切换工作上。

调度评价标准

1. CPU利用率

-

定义 :CPU用于执行有效工作(而非空闲等待)的时间占总时间的百分比。

-

银行比喻 :柜员忙于处理客户业务的时间占全天工作时间的比例。 如果柜员在发呆或等客户,利用率就下降了。

-

公式 :

CPU利用率 = (CPU忙碌时间 / 总统计时间) * 100% -

目标 :最大化。我们希望这个昂贵的资源(柜员/CPU)尽可能别闲着。

-

重要性:最基础的指标。低的CPU利用率意味着资源浪费。

2. 吞吐量

-

定义 :单位时间内系统完成的工作量。 在CPU调度中,特指单位时间内完成的进程数量。

-

银行比喻 :一小时(或一天)内,柜员总共服务了多少位客户。

-

公式 :

吞吐量 = 完成的进程数 / 总时间 -

目标 :最大化。我们希望系统在单位时间内完成的任务越多越好。

-

重要性:衡量系统整体效率和处理能力的核心指标,尤其在批处理系统中。

3. 等待时间

-

定义 :进程在就绪队列中等待,即它已经准备好运行,但还没有获得CPU使用权所花费的总时间。

-

银行比喻 :一位顾客在排队区坐着等待,直到他走到柜台前的那一刻,所花费的累计时间。 (不包括他在柜台办理业务的时间,也不包括他中途去填表等非排队时间)。

-

重要洞察 :CPU调度算法只能影响进程的等待时间,而无法改变进程实际需要的CPU运行时间(业务办理时间)和I/O时间(填表时间)。

-

目标 :最小化。

-

重要性:直接反映了调度算法的公平性和效率。一个好的算法应该让进程的"无效"等待时间尽可能短。

4. 周转时间

-

定义 :从一个进程进入系统(提交)开始,到该进程彻底完成并离开系统为止,所经历的总时间。

-

银行比喻 :一位顾客从 他踏进银行开始排队**,到** 他办完所有业务离开银行所花费的总时间。

-

公式 :

周转时间 = 进程完成时间 - 进程提交时间,或者周转时间=等待时间+服务时间,等待时间如上**,** 服务时间:进程在CPU上实际运行 的总时间。也可以理解为进程完成任务所需要的总CPU时间。 -

目标 :最小化。对于用户来说,他希望从提交任务到拿到结果的时间越短越好。

-

重要性 :从单个进程(顾客) 的角度衡量系统效率的关键指标。它包含了所有等待时间和执行时间。

5. 响应时间

-

定义 :在交互式系统中,从用户提交请求到系统首次产生响应(而不是输出最终结果)的时间间隔。

-

银行比喻 :顾客举手向大堂经理提出一个简单问题(比如"哪里取表格?"),从他举手开始,到大堂经理回过头对他说"在那边"的第一个瞬间,这之间的时间。 这不是指经理详细解答完问题的时间。

-

目标 :最小化。

-

重要性 :对于交互式系统 (如桌面操作系统、在线系统)而言,这是最重要的指标。它决定了用户感觉系统是"敏捷"还是"卡顿"。

6.响应比

- 响应比=(等待时间+服务时间)/服务时间

- 衡量作业调度紧迫性的指标,综合考虑等待时间和服务时间。

| 指标 | 主要考虑角度 | 说明 |

|---|---|---|

| 1. CPU利用率 | 系统角度 | 衡量系统资源(CPU)的利用效率。 |

| 2. 吞吐量 | 系统角度 | 衡量系统在单位时间内的工作能力。 |

| 3. 等待时间 | 用户角度 | 用户关心进程在就绪队列中浪费的时间。 |

| 4. 周转时间 | 用户角度 | 用户从提交作业到获得最终结果所需的总时间。 |

| 5. 响应时间 | 用户角度 | 交互式用户收到系统首次反馈的时间,直接影响体验。 |

| 6. 响应比 | 综合角度 | 同时考虑了用户的等待时间和系统的执行效率。 |

需要说明的是,一般带有"平均"二字的性能指标,一般都是从系统角度考虑的。

调度算法

先来先服务(FCFS)

1. 核心策略

-

政策:最先请求CPU的进程,最先被分配CPU。

-

中文名:先来先服务(First Come, First Served)。

-

本质 :这是一种 "排队" 思想,类似于日常生活中在超市收银台排队。

2. 调度类型

- 非抢占式 :一旦某个进程获得CPU,它就会一直运行,直到它完成 或主动放弃(如等待I/O)。操作系统不会中途强行打断它。

3. 实现机制

-

使用一个 FIFO队列。

-

新到达的进程被加入到队尾。

-

当需要调度时,从队首取出一个进程来执行。

-

4.举例

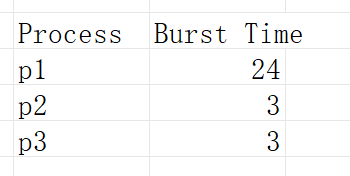

假设有3个进程,先后到达的顺序分别是p1,p2,p3,Burst Time表示它们的服务时间,现在要计算他们的平均等待时间:

这里为了方便分析,我们可以引入甘特图的概念:

在进程调度的上下文中,甘特图是一种条形图,它展示了不同进程随时间在CPU上执行的情况。每个条形代表一个进程,并且其长度表示该进程占用CPU的时间段。通过这种方式,甘特图能够清晰地显示:

- 哪个进程正在使用CPU

- 每个进程何时开始执行以及何时结束

- 进程在就绪队列中的等待时间

- CPU空闲时段(如果有)

对应的甘特图:

p1一来就被运行了,他的等待时间是0,等到p1运行完以后,p2才开始运行,p2的等待时间是24秒,p2运行完以后,p3才开始运行,等待时间是24+3=27秒,他们的平均等待时间:(0+24+27)/3=17秒。

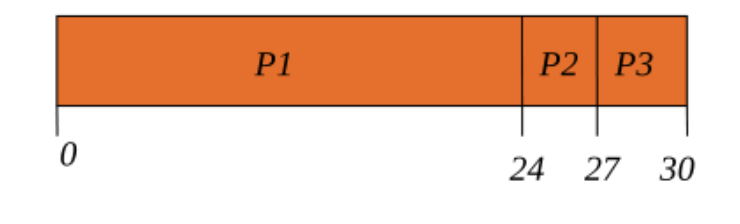

上面的例子我们可以看到,:尽管P2和P3都是很短的任务,但它们不得不等待前面那个漫长的P1任务完成。这导致了极长的平均等待时间,如果交换他们先后到达的顺序,会发生怎样的变化:

| 进程 | 服务时间 |

|---|---|

| P2 | 3 |

| P3 | 3 |

| P1 | 24 |

对应的甘特图:

结合甘特图我们可以算出平均等待时间:(0+3+6)/3=3,明显比17要短得多。

优先级调度

核心思想 :为每个进程分配一个优先级数值,CPU总是分配给当前就绪队列中优先级最高的进程。

优先级的确定可以基于哪些?

- 作业对用户造成的开销或成本

- 作业对用户的重要性

- 作业的年龄:进程如果长时间没有被调度,也就是进程等太久了,自动提高优先级(防止饿死)

- 最近占用的 CPU 时间,用得多可能要限制一下

调度方式:

-

可抢占式 :当一个新的、优先级更高的进程到达就绪队列时,它会立即抢占当前正在运行的进程。

-

非抢占式:进程一旦开始运行,就会一直运行到完成或主动放弃CPU,无视新来的高优先级进程。

静态优先级和动态优先级

静态优先级

定义 :进程在创建时被赋予一个优先级,并且在整个生命周期内固定不变。

确定依据:

进程类型:操作系统内核进程通常比用户进程优先级高。

资源需求:预期运行时间短(接下来将要讲的SJF的思想)、占用内存少的进程可能被赋予高优先级。

用户类别:付费越多的用户(VIP用户),其进程优先级可能越高。

优点:

- 实现简单,系统开销小。

缺点:

可能产生严重的"饥饿"现象:低优先级进程可能因为始终有高优先级进程存在而永远得不到执行。

不够灵活,无法根据系统运行时的状态进行调整。

动态优先级

定义 :进程的优先级在运行过程中可以根据预设规则动态调整。

调整依据(核心思想:根据系统状态和进程行为进行奖励或惩罚):

等待时间 - 老化

规则 :随着进程在就绪队列中等待时间的增长,逐步提高其优先级。

目的:解决"饥饿"问题,保证所有进程最终都能获得服务。这是静态优先级转向动态优先级最关键的一步。

CPU使用历史

规则 :如果一个进程频繁放弃CPU 去进行I/O操作(可推断为交互式进程),则提高其优先级。

规则 :如果一个进程持续长时间占用CPU (可推断为计算密集型进程),则降低其优先级。

目的 :奖励交互式进程,以提升系统响应速度,改善用户体验。

优点:

公平性好,有效防止"饥饿"。

响应性好,能更好地适应变化的系统负载和进程行为。

缺点:

- 实现复杂,系统需要定期计算和调整优先级,带来额外开销。

最短作业优先(SJF)

1. 核心策略

-

策略 :将每个进程与其下一个CPU区段的长度 关联起来,使用这些长度来调度时间最短的进程。

-

目标 :最小化系统的平均等待时间。

2. 理论基础

-

SJF是最优的 :在所有进程同时可运行(或已知到达时间和服务时间)的前提下,SJF能给出最小的平均等待时间。

-

直观理解:让短任务尽快完成,就像让排队结账时让只买一件商品的人先走,可以减少很多人的等待时间。

二、两种调度模式

SJF有两种实现方案,PPT中清晰地展示了它们:

模式一:非抢占式SJF

-

规则:一旦CPU分配给一个进程,该进程就不能被抢占,直到它完成其当前的CPU区段。

-

特点 :在进程完成时 才进行调度决策,选择下一个预计服务时间最短的就绪进程。

模式二:抢占式SJF

-

规则 :如果一个新进程到达,其CPU区段长度小于 当前执行进程的剩余时间,则立即抢占当前进程。

-

别名 :最短剩余时间优先。

三、举例

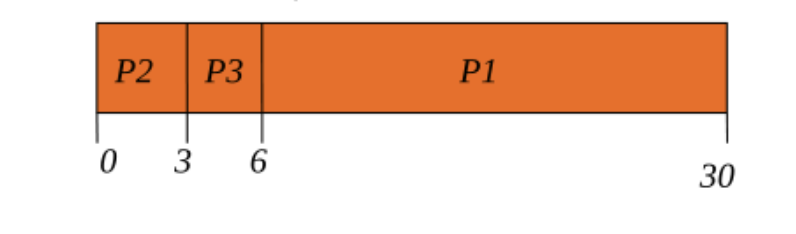

| 进程 | 到达时间 | 服务时间 |

|---|---|---|

| P1 | 0 | 7 |

| P2 | 2 | 4 |

| P3 | 4 | 1 |

| P4 | 5 | 4 |

如果是非抢占式SJF,我们来画一下对应的甘特图:

所以平均等待时间是(0+6+3+7)/4=4

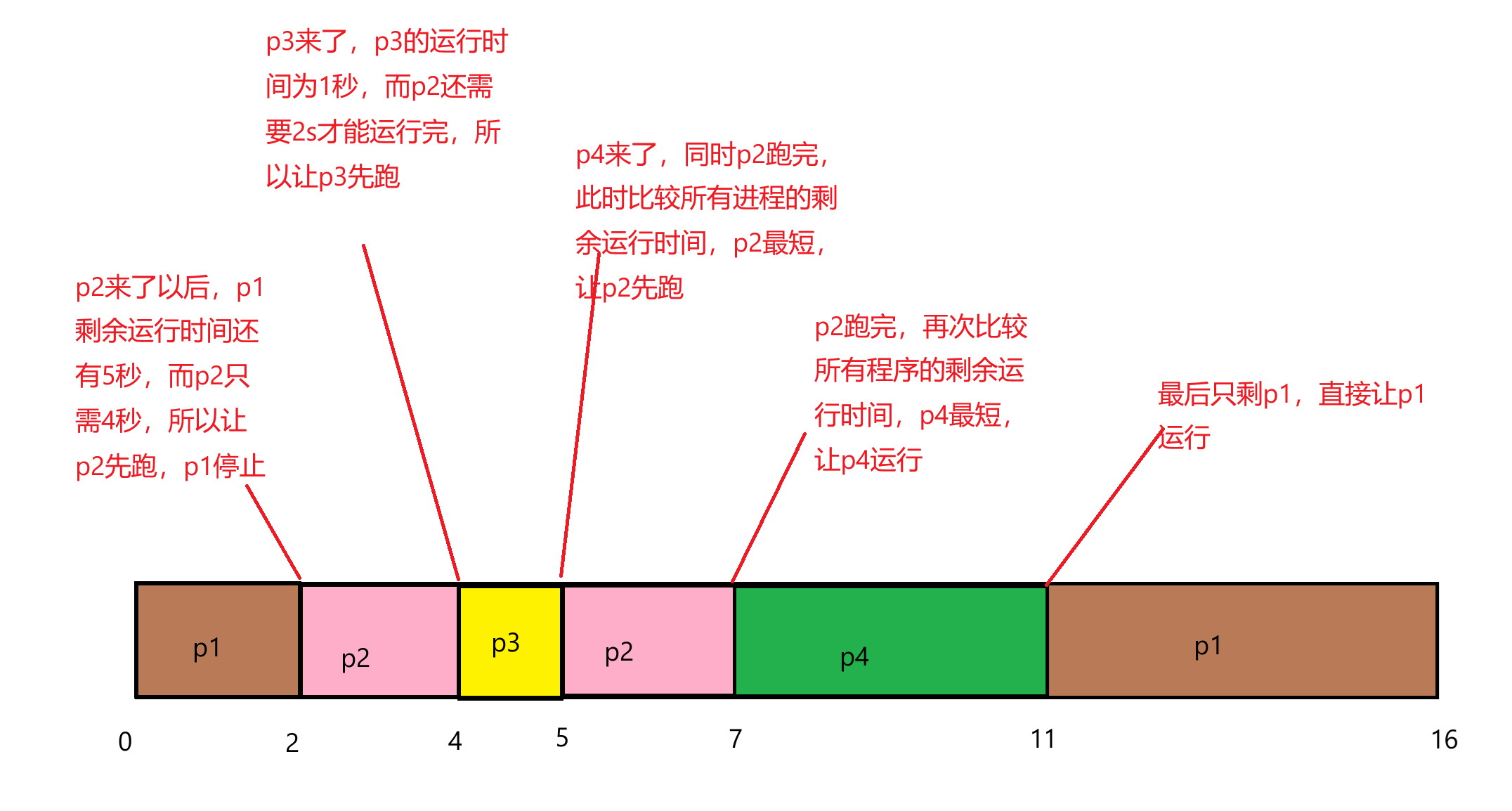

如果是抢占式调度:

最后得到平均等待时间:(9+1+0+2)/4=3

我们也可以用表格的形式来解决上面的例子,我们就以非抢占式SJF为例来画一下表格:

甘特图和表格法我们至少需要掌握其中一种。

✅ SJF 是一种特殊的优先级调度

SJF = Shortest Job First(最短作业优先)

- 它的"优先级"是根据预测的下一次 CPU 使用时间来定的。

- 预测越短 → 优先级越高 → 先执行

✅ 举个例子:

- 进程 A 需要 5ms

- 进程 B 需要 10ms → A 优先执行,因为它"短"

⚠️ 问题:Starvation(饥饿)

低优先级的进程可能永远得不到执行!

为什么?

- 如果一直有短任务进来,长任务就会一直等。

- 就像食堂里总有人插队,你站了好久还没轮到......

✅ 解决方案:Aging(老化)

随着时间推移,等待越久的进程,优先级自动升高!

👉 类比:你在排队买票,排了1小时没人理你,售票员说:"这位朋友,请先买!"(给你加了个优先级)

这样就不会有人"饿死"了。

为了解决"饥饿"的问题,我们可以使用高响应比优先调度算法来决定进程的调度。

还是同样的例子,如果是非抢占式调度,请完善以下表格:

|----|------|------|------|------|------|---|

| 作业 | 到达时间 | 服务时间 | 开始时间 | 结束时间 | 周转时间 | |

| P1 | 0 | | | | | |

| P2 | 2 | | | | | |

| P3 | 4 | | | | | |

| P4 | 5 | | | | | |

| 进程 | 到达时间 | 服务时间 |

|---|---|---|

| P1 | 0 | 7 |

| P2 | 2 | 4 |

| P3 | 4 | 1 |

| P4 | 5 | 4 |

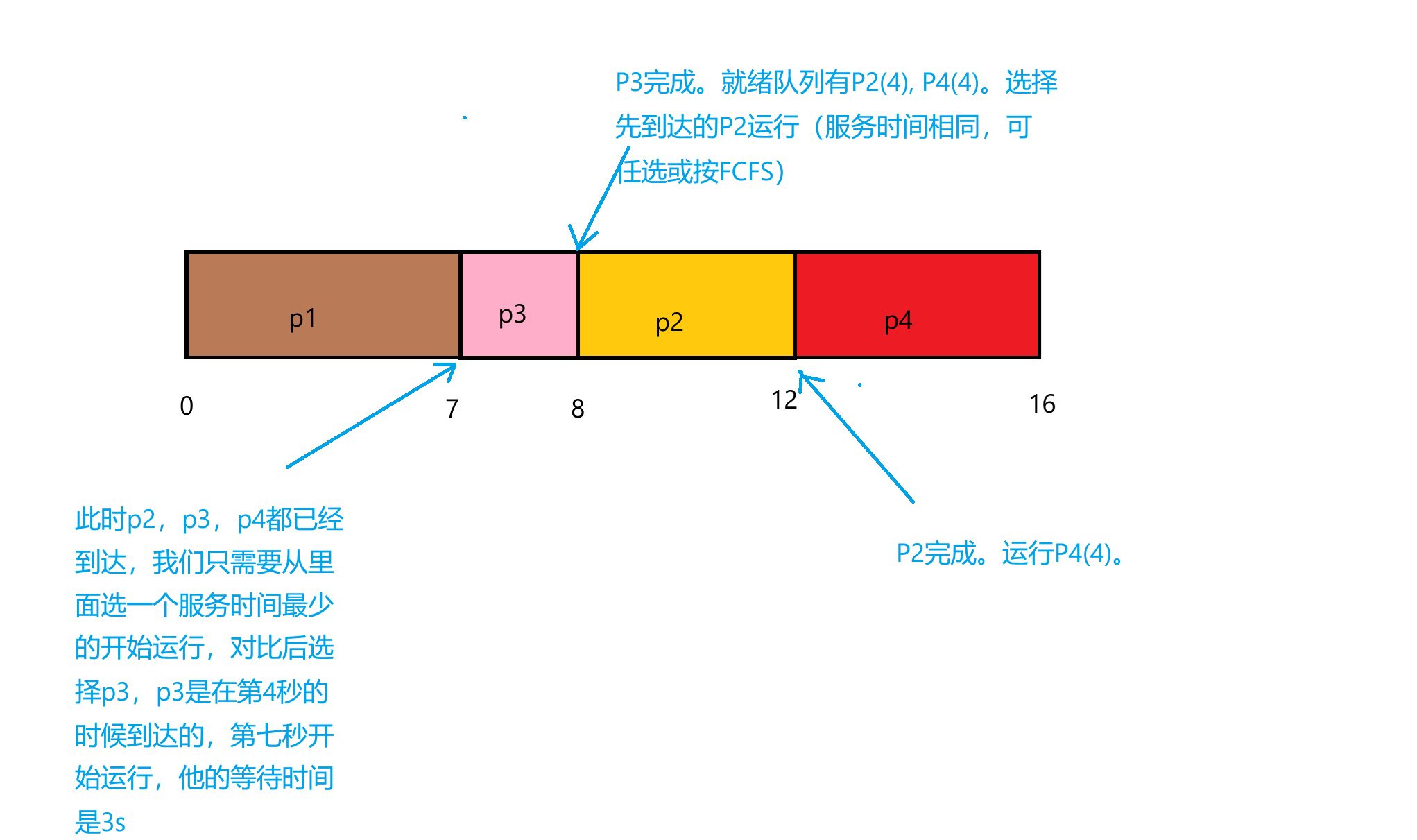

现在我们要计算每个进程的响应比来决定哪个进程优先调度:

在0时刻,只有进程P1,所以进程P1优先被调度,得到进程P1的开始时间是0,结束时间是7;

P1执行完以后,P4,P2,P3都已经到达,此时需要计算他们各自的响应比来决定进程的优先级:P2的等待时间:5,服务时间:4,响应比:(4+5)/4=2.25

P3的等待时间:3,服务时间:1,响应比:(3+1)/1=4

P4的等待时间:2,服务时间:4,响应比:(2+4)/4=1.5

所以先执行P3,P3执行完以后,到达时刻8,此时还需要计算P2,P4的响应比来确定优先级:P2的等待时间:6,服务时间:4,响应比:(4+6)/4=2.5

P4的等待时间:3,服务时间:4,响应比:(3+4)/4=1.75

所以先调用P2,等到P2执行完以后,到达时刻12,此时只剩下P4了,直接运行即可。

|----|------|------|------|------|------|---|

| 作业 | 到达时间 | 服务时间 | 开始时间 | 结束时间 | 周转时间 | |

| P1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |

| P2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 | |

| P3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | |

| P4 | 5 | 4 | 12 | 16 | 11 | |

轮转调度/时间片轮转调度(Round Robin)

轮转调度 是专门为分时操作系统设计的,旨在在多个交互式用户之间公平地共享CPU。

核心思想:

-

将CPU的执行时间划分为一个个很小的时间片。

-

每个进程被分配一个时间片,在其时间内运行。

-

当时间片用完时,即使进程没有运行完成,也会被强制剥夺CPU,并排到就绪队列的末尾。

-

然后,调度程序选择就绪队列中的下一个进程,并将CPU分配给它。

这就像一个循环队列,进程在其中轮流执行,因此得名"轮转"。

RR 算法机制

关键参数:时间片

-

大小 :通常为 10 毫秒到 100 毫秒 ,时间片

q应设置得让 70-80% 的进程能在一个时间片内完成其CPU执行并阻塞(例如,进行I/O操作)。 -

时间片大小的影响至关重要:

-

时间片过大:

-

退化为先来先服务(FCFS) 算法。

-

响应时间变长,交互性变差。

-

-

时间片过小:

-

上下文切换的频率变得非常高。

-

大量的系统开销被浪费在进程切换上,而不是执行用户任务上,导致系统吞吐量下降。

-

因此,时间片的大小必须远大于一次上下文切换所需的时间,否则系统效率会极低。

-

-

比如:有 n 个进程在就绪队列中,时间片为 q

-

每个进程能获得的CPU时间 :每个进程最多能获得

1/n的CPU时间,并且是以最多为 q 的时间块的形式获得的。 -

最大等待时间 :没有任何一个进程需要等待超过

(n-1)*q个时间单位。-

解释 :一个进程在最坏情况下,需要等待它前面的 (n-1) 个进程都运行完一个时间片后,才能再次运行。所以最大等待时间是

(n-1)*q。 -

意义 :这保证了响应时间的上限,对于交互式系统至关重要。

-

-

数据结构

-

使用一个先来先服务的就绪队列。

-

新到达的进程被加到队列的末尾。

调度方式

-

绝对是抢占式的 。由时钟中断来触发抢占。

-

当时钟中断发生时,正在运行的进程计数器被清零,如果时间片用完,它就被送回就绪队列末尾。

RR 的优缺点

优点

-

公平性:每个进程都能定期获得CPU时间,不会出现"饥饿"现象。

-

响应性好 :对于交互式用户,每隔

(n-1) * q时间(n是就绪进程数,q是时间片)就能获得一次响应,保证了用户操作的流畅体验。 -

易于实现:调度逻辑简单。

缺点

-

平均周转时间较长:对于批处理作业,特别是长作业,由于需要多个时间片才能完成,其周转时间通常比SJF等算法要长。

-

性能依赖于时间片大小:如果时间片设置不当,会严重影响系统性能。

-

对I/O密集型进程不友好:如果一个进程在时间片内频繁进行I/O操作并阻塞,那么它每次被唤醒后都需要在就绪队列末尾重新排队等待,这可能会增加其响应时间。某些系统会对此进行优化(如虚拟轮转)。

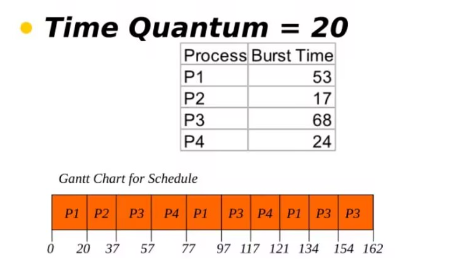

举例:以下4各进程几乎同时到达,试计算RR算法下的平均周转时间和响应时间,以及SJF算法下的平均周转时间和响应时间。

图中已经给出了RR算法下的甘特图,我们可以结合甘特图来画一下对应的表格·:

|----|------|------|------|------|------|

| 作业 | 服务时间 | 开始时间 | 结束时间 | 周转时间 | 响应时间 |

| P1 | 53 | 0 | 134 | 134 | 0 |

| P2 | 17 | 20 | 37 | 37 | 20 |

| P3 | 68 | 37 | 162 | 162 | 37 |

| P4 | 24 | 57 | 121 | 121 | 57 |

由上可以得到RR算法的平均周转时间:(134+37+162+121)/4=113.5

平均响应时间:(0+20+37+57)/4=28.5

结合之前的学习,我们也可以得到SJF算法的平均周转时间:(17 + 41 + 94 + 162) / 4= 78.5

平均响应时间:(0 + 17 + 41 + 94) / 4 = 152 / 4 = 38

一般来说,RR算法有最好响应时间 ,SJF有最好周转时间。

多级队列和多级反馈队列

为什么需要多级?

在早期的操作系统中(如单道批处理系统),通常使用先来先服务(FCFS) 或短作业优先(SJF) 等算法。但这些算法在面对复杂的、多样化的进程环境时(如有交互式进程,也有后台计算进程),显得力不从心。

-

交互式进程 (如用户打字):要求响应时间快 ,希望采用时间片轮转(RR)。

-

后台批处理进程 (如科学计算):不需要及时响应,但希望周转时间短 ,可以采用FCFS 或SJF。

如果将所有进程放在同一个队列中用同一种算法调度,很难同时满足这两类进程的需求。于是,产生了分级的思想。

多级队列

核心思想:将就绪队列分割成多个独立的子队列,每个队列具有不同的

-

不同的优先级

-

不同的调度算法

-

固定的进程分类

进程根据其自身类型(如系统进程、交互式进程、批处理进程)在创建时被永久地分配到某个队列中。

工作流程与规则

-

队列划分:通常将队列分为前台(交互)队列和后台(批处理)队列。

-

前台队列 :优先级高,采用RR算法(保证响应速度)。

-

后台队列 :优先级低,采用FCFS算法(减少调度开销)。

-

-

队列间调度:

-

固定优先级抢占式:只要高优先级队列中有进程,就优先运行该队列中的进程。只有当高优先级队列为空时,才运行低优先级队列中的进程。

-

时间片划分:为每个队列分配一定的CPU时间比例。例如,80%的CPU时间给前台RR队列,20%给后台FCFS队列。

-

示例

假设有三个队列:

-

系统进程队列(优先级最高,RR算法)

-

交互式进程队列(优先级中,RR算法)

-

批处理进程队列(优先级最低,FCFS算法)

调度过程:只要系统进程队列或交互式进程队列有进程,CPU就会优先为它们服务。只有当它们都为空时,批处理进程才能得到执行。

优缺点

-

优点:

-

简单直观,易于实现。

-

能够将不同类型的进程区分对待。

-

-

缺点:

-

不灵活:进程一旦被分配到某个队列,就永远无法改变。如果一个批处理进程实际上是短作业,它也无法被提升优先级。

-

可能产生饥饿:如果高优先级队列中持续有进程到达,低优先级队列的进程可能永远得不到执行。

-

多级反馈队列调度

MLFQ是为了解决多级队列调度"不灵活"和"可能饥饿"的问题而设计的。它是实际操作系统中最为著名的调度算法之一(例如,Unix、Windows等都用其变体)。

设计目标

-

优化周转时间:短作业应该优先执行(像SJF)。

-

优化响应时间:交互式进程应该能快速获得CPU(像RR)。

-

即使不知道进程的类型(是短作业还是长作业)和运行时间,也能高效工作。

关键参数

一个多级反馈队列调度器由以下参数定义:

-

队列数量。

-

每个队列的调度算法(通常队列优先级越高,时间片越短)。

-

决定何时提升进程优先级的方法(通常基于等待时间,即"老化")。

-

决定何时降低进程优先级的方法(通常是在进程用完其当前队列的时间片时)。

-

决定新进程最初进入哪个队列的方法(通常进入最高优先级队列)

核心思想

-

同样设立多个优先级不同的队列。

-

但进程可以在队列之间移动。

-

核心规则 :通过观察进程的历史行为来动态调整其优先级。

工作流程与规则(经典版本)

-

队列设置:

-

设有N个队列(Q0, Q1, Q2, ..., QN-1)。

-

队列优先级从高到低(Q0最高,QN-1最低)。

-

每个队列分配的时间片大小不同:优先级越高的队列,时间片越小(例如Q0=8ms,Q1=16ms,Q2=32ms...)。这保证了短作业能快速完成一轮执行,而长作业可以获得更长的时间片以减少上下文切换。

-

-

新进程到达:

- 一个新进程首先进入最高优先级队列(Q0)。

-

进程调度:

-

CPU总是从最高优先级且非空的队列中选取进程来执行。

-

对于同一个队列内的进程,通常采用RR算法。

-

-

进程在队列间移动的规则(关键!):

-

规则1:如果一个进程在时间片用完之前主动放弃CPU(如进行I/O操作)

- 这表明它可能是一个交互式进程 。它保持在其当前优先级队列中不变。因为它"表现良好",没有用完整个时间片。

-

规则2:如果一个进程用完了整个时间片仍然没有结束

- 这表明它可能是一个计算密集型的长进程 。操作系统会降低其优先级 ,将其移动到低一级的队列中。

-

规则3(防止饥饿):经过一段时间S后,将所有进程都重新拉回最高优先级队列

- 这个规则是为了防止长作业在低优先级队列中饥饿。同时,这也给了长作业一个机会,如果它在此期间变成了交互式进程,它就可以留在高优先级队列。

-

示例场景

-

短作业:进入Q0,在第一个小时间片内就执行完毕。周转时间极短,如SJF。

-

交互式进程(如文本编辑器):在Q0中,每次敲击键盘后,它用一小部分时间片处理输入后就进行I/O(等待下一次输入),因此它会一直留在高优先级的Q0,响应速度很快。

-

长作业(如视频编码):

-

首次进入Q0,用完时间片后被降到Q1。

-

在Q1用完更大的时间片后,被降到Q2。

-

... 最终会在最低优先级队列中以FCFS方式运行,偶尔会被规则3重置回Q0。

-

多级反馈队列示例详解

系统参数:

-

Q0 :最高优先级,时间片 = 8毫秒,使用RR调度。

-

Q1 :中优先级,时间片 = 16毫秒,使用RR调度。

-

Q2 :最低优先级,使用FCFS调度。

调度规则:

-

新进程到达 :进入最高优先级队列 Q0。

-

在Q0中:

-

进程获得 8ms 的时间片。

-

如果它在 8ms 内完成,则离开系统。

-

如果它未完成 ,但用完了8ms的时间片 ,说明它可能是CPU密集型进程,将其降低优先级 ,移到 Q1 的末尾。

-

-

在Q1中:

-

进程获得 16ms 的时间片。

-

如果它在 16ms 内完成,则离开系统。

-

如果它未完成 ,但用完了16ms的时间片 ,说明它很可能是一个长CPU密集型进程,将其再次降低优先级 ,移到 Q2 的末尾。

-

-

在Q2中:

- 进程按 FCFS 规则运行。由于这是最低队列,进程会一直运行直到完成(或被I/O阻塞)。

工作原理解析:

-

奖励I/O密集型(交互式)进程:

- 这类进程通常CPU执行期很短(如键盘输入、鼠标点击),在Q0的8ms时间片内就足以完成并进行I/O操作。因此,它们大部分时间都在高优先级队列中被快速处理,响应时间极佳。

-

惩罚CPU密集型进程:

-

这类进程需要很长的CPU时间。它们会很快地用光高优先级队列的时间片,被逐步踢到低优先级队列。

-

虽然它们的响应时间变差 ,但它们在低优先级队列中获得更长的时间片 ,这减少了上下文切换的开销,有利于提高系统吞吐量。

-

-

实现"老化":

- 为了防止Q2中的长作业完全饿死,系统可以定期将Q2中等待时间过长的进程重新提升 到Q1甚至Q0。幻灯片中明确指出:"Aging can be implemented this way"。

优缺点

-

优点:

-

自适应性强:无需预先知道进程的运行时间,通过反馈机制自动识别进程行为(短作业/交互式/长作业)。

-

能同时兼顾多种类型进程的需求,是多种调度算法优点的集大成者。

-

被证明在实际应用中非常有效。

-

-

缺点:

-

算法复杂,实现开销较大。

-

需要精心设置参数(如队列数量、每个队列的时间片大小、提升优先级的时间间隔S),这些参数会显著影响性能。

-

总结

| 特性 | 多级队列 | 多级反馈队列 |

|---|---|---|

| 核心思想 | 按进程类型静态分到固定队列 | 根据进程行为动态在队列间移动 |

| 灵活性 | 低 | 高 |

| 进程移动 | 不允许 | 允许(升级和降级) |

| 防饥饿机制 | 通常没有,或很弱 | 有(周期性地提升所有进程优先级) |

| 复杂度 | 低 | 高 |

| 适用场景 | 进程类型固定且已知的系统 | 通用操作系统(如Unix, Windows) |

| 对短作业优化 | 仅当它被分在高优先级队列 | 非常好(自动提升短作业优先级) |