今天咱们来用通俗+原理结合的方式,把 Transformer 的"多头注意力机制(Multi-Head Attention)"讲明白。

多头注意力机制就是:

"让模型在同一句话里同时从多个角度看问题。"

它像一个团队的"八个小脑袋",每个脑袋专注不同的语义关系,然后再把结果合在一起,得到更全面的理解。

一. 背景:为什么要注意力(Attention)

假设你有一句话:

"我请李雷帮我订了去北京的机票。"

如果模型要理解"机票"跟谁有关?

可能要关注到"订"、"李雷"、"我"这些词。

传统的 RNN/LSTM 是一串一串读,容易"忘记"前面的信息。

Transformer 用 Attention 机制,让模型可以直接看整句话 ,

根据相关性动态决定"我该重点看哪里"。

基础版:单头注意力(Self-Attention)

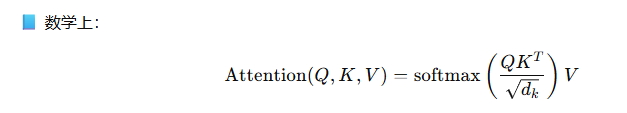

我们对每个词都做三次投影,得到三个向量:

-

Query(查询):当前词在问------"我该注意谁?"

-

Key(键):每个词在说------"我有什么信息?"

-

Value(值):每个词真正的"内容"。

比如对词 机票:

-

它的 Query 去"问"所有词的 Key。

-

用"相似度"算一个权重(点积 + softmax)。

-

再用这些权重加权平均各个 Value,得到"机票的新表示"。

这让模型自动学会:

-

"机票"该多关注"订";

-

"北京"该多关注"去";

-

"李雷"该多关注"我请"。

二.多头的意义:多个视角一起看

单头 Attention 像一个人一次只能注意一种关系,比如"动作→宾语"。

但句子里的关系多种多样:

-

主谓关系(我→请)

-

动作与对象(订→机票)

-

地点关系(去→北京)

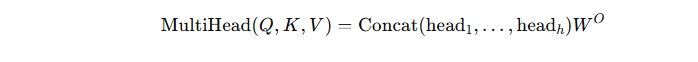

于是我们用 多个头(head) :

每个头各自有独立的 Q, K, V 投影矩阵,

所以每个头会关注不同类型的关系 。

就是说每个不同的头关注的侧重点不一样,最后得到的关注度权重也不一样,最后把这多个关注维度的头获得的权重结果相加,把这些头的结果拼起来,再线性融合成一个向量:就实现了多个视角一起看。

| Head | 关注关系示例 |

|---|---|

| 头1 | 动作 ↔ 宾语 |

| 头2 | 主语 ↔ 谓语 |

| 头3 | 地点 ↔ 动作 |

| 头4 | 时间 ↔ 动作 |

输入句子 → 线性层 → Q,K,V

↓

多个头并行计算注意力

↓

拼接(Concat)

↓

线性层融合 → 输出

三.多头注意力推演

句子:我请李雷帮我订了去北京的机票

第 1 步:分词(Tokenization)

Transformer 看到的不是字,而是 token。

咱们假设用中文 BPE 或 SentencePiece 分词,简单起见我们手动分成词:总共 10 个 token。

[我] [请] [李雷] [帮] [我] [订了] [去] [北京] [的] [机票]第 2 步:嵌入(Embedding):每个 token 被映射成一个向量,比如维度是 4(实际常为 512或768)。这里推演 先忽略位置编码。

| Token | 向量(简化示例) |

|---|---|

| 我 | [0.2, 0.1, 0.4, 0.5] |

| 请 | [0.6, 0.3, 0.2, 0.1] |

| 李雷 | [0.9, 0.7, 0.4, 0.2] |

| 帮 | [0.3, 0.8, 0.6, 0.3] |

| 我 | [0.2, 0.1, 0.4, 0.5] |

| 订了 | [0.8, 0.4, 0.3, 0.2] |

| 去 | [0.5, 0.6, 0.4, 0.1] |

| 北京 | [0.9, 0.8, 0.5, 0.3] |

| 的 | [0.1, 0.2, 0.1, 0.2] |

| 机票 | [0.8, 0.9, 0.6, 0.4] |

第 3 步:计算 Q, K, V(三个投影)

对于每个 token 的向量,我们各自乘三个不同的矩阵:

Q=XWQ,K=XWK,V=XWVQ = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_VQ=XWQ,K=XWK,V=XWV

这些矩阵是模型参数(训练学得),作用就是:

-

Q:表示"我在问什么"

-

K:表示"我能提供什么"

-

V:表示"我的内容是什么"

举例(简化理解):

| Token | Q(问) | K(答) | V(内容) |

|---|---|---|---|

| 我 | 想知道谁是动作执行者 | 我是主语 | "我" |

| 请 | 想知道谁被请、请什么事 | 动词-动作 | "请" |

| 李雷 | 想知道谁干了什么 | 是人名 | "李雷" |

| 帮 | 想知道谁帮谁 | 动作辅助关系 | "帮" |

| 订了 | 想知道订的是什么 | 动作-宾语关系 | "订了" |

| 去 | 想知道目的地 | 动作-方向关系 | "去" |

| 北京 | 想知道"去"去哪 | 地点 | "北京" |

| 机票 | 想知道和什么动作关联 | 名词对象 | "机票" |

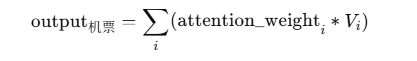

第 4 步:计算注意力权重(以"机票"为例)

我们现在取 机票 的 Query,去跟所有 token 的 Key 计算相似度(点积)。

假设结果如下(归一化前):

| 对象 | Q·K 相似度 | softmax 后权重 |

|---|---|---|

| 我 | 1.1 | 0.05 |

| 请 | 1.4 | 0.08 |

| 李雷 | 1.6 | 0.10 |

| 帮 | 1.9 | 0.15 |

| 我 | 1.1 | 0.05 |

| 订了 | 2.8 | 0.25 |

| 去 | 1.5 | 0.10 |

| 北京 | 2.2 | 0.18 |

| 的 | 0.5 | 0.02 |

| 机票 | 2.0 | 0.12 |

然后 softmax 一归一化,得到权重分布:

👉 机票 主要关注:

-

"订了" (0.25)

-

"北京" (0.18)

-

"帮" (0.15)

也就是模型学到了语义关系:

"机票"是"订"的,"订"的是"去北京"的。

再根据这些权重对对应的 Value 向量加权平均:

得到"机票"的新表示:融合了"订"、"北京"、"帮"的信息。

第 5 步:并行计算所有 token

上面我们只是举了一个 token(机票)。

在实际中,模型会同时对所有 token 做这种 QK^T 点积运算,形成一个 10×10 的注意力矩阵。

这个矩阵的每个元素代表:

token i 对 token j 的注意力程度。

比如(简化示意):

| Token | 我 | 请 | 李雷 | 帮 | 我 | 订了 | 去 | 北京 | 的 | 机票 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 我 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.1 |

| 请 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |

| 李雷 | 0.05 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

这就是自注意力(Self-Attention)矩阵。

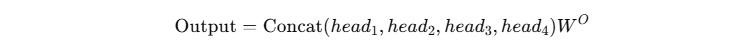

第 6 步:多头(Multi-Head)注意力

假设我们有 4 个头(实际一般是 8 或 12):

| 头编号 | 专注内容 | 举例 |

|---|---|---|

| Head 1 | 主谓关系 | "我" ↔ "请" |

| Head 2 | 动作与宾语 | "订了" ↔ "机票" |

| Head 3 | 动作与地点 | "去" ↔ "北京" |

| Head 4 | 代词指代 | "我(第1个)" ↔ "我(第5个)" |

每个头各自计算一套 Q,K,V(不同参数),

得到不同的注意力矩阵。

于是:

-

Head 2 会在 "订了→机票" 的位置上有最高注意力;

-

Head 3 会在 "去→北京" 上最强;

-

Head 4 会让模型知道 "我" 出现两次其实是同一个人。

最后所有 head 的输出拼接起来,再过一个线性层:

这样一融合,模型就理解了整句话的结构和语义关系。

第 7 步:多层堆叠(Transformer Block)

通常一个 Transformer 有多个这样的层(比如 12 层)。

上层的注意力就能看得更"抽象":

-

底层:词法关系(谁修饰谁)

-

中层:语法关系(主谓宾)

-

高层:语义关系(意图、主题)

最后,整个句子的语义向量就出来了。

小结:我们刚才做了什么

| 阶段 | 内容 | 比喻 |

|---|---|---|

| Tokenize | 把句子拆成词 | "每个角色登场" |

| Embedding | 变成数字向量 | "角色的属性卡" |

| Q/K/V | 三个视角 | "问、答、内容" |

| Attention | 看别人时的权重 | "我重点听谁的" |

| Multi-Head | 多角度分析 | "多个小脑袋同时想" |

| Output | 汇总融合 | "开会总结发言" |

最终理解(以句子为例)

多头注意力机制让模型学会:

我(主语) ──请──> 李雷(宾语) 李雷(执行者) ──帮──> 我 帮──订了──> 机票(宾语) 订了──去──> 北京(地点)

这些关系全靠不同头的注意力学习出来,不用人工规则。

下一章用python手搓多头注意力机制的具体的代码实现