前言

鸿蒙为什么需要装饰器?

鸿蒙引入装饰器,主要是为了优雅地实现声明式UI开发范式中的状态管理、组件化和UI复用,让开发者能更高效地构建响应式、可维护的应用程序。下面这个表格可以帮助你快速了解装饰器在鸿蒙开发中的核心作用。

声明式UI开发的核心需求

在鸿蒙应用开发中,状态管理指的是管理数据变化去刷新UI的整个过程 。ArkUI框架采用声明式 编程范式。这意味着开发者只需关心数据的变化 ,数据变化后UI会相应自动更新 ,这与传统的命令式 编程(需要手动查找UI组件并更新)相比,大大简化了开发流程。装饰器正是实现这种"数据驱动UI"的关键。它们作为一种元编程工具,能够在不侵入原有代码结构的情况下,为类、方法、属性等添加额外的功能或元数据标注,从而优雅地实现了状态管理与UI更新的绑定。

总而言之,鸿蒙需要装饰器,是因为它完美地契合了其声明式UI框架的核心需求。装饰器提供了一种简洁、高效、非侵入式的解决方案,主要解决了三大问题:

- 实现了数据驱动UI的自动化响应式更新。

- 通过组件化使应用结构更清晰,代码更易维护。

- 提供了强大的UI描述和样式复用机制,提升了开发效率和代码质量

鸿蒙开发深度解析:状态管理V1与V2装饰器从入门到精通

在鸿蒙应用开发中,状态管理是构建复杂应用的核心。随着HarmonyOS的不断演进,状态管理从V1发展到V2,为开发者提供了更强大、更高效的解决方案。本文将带你从浅入深,全面理解鸿蒙中的V1和V2装饰器。

一、什么是状态管理装饰器?

在深入比较V1和V2之前,我们先要明白状态管理装饰器的基本概念。简单来说,状态管理装饰器是特殊的语法标记,它们能够让普通变量变成"响应式变量" - 即当变量值发生变化时,界面会自动更新显示最新值。可以把装饰器想象成"智能传感器" ,当数据(状态)发生变化时,它们能自动感知并触发界面刷新,就像电灯开关能够直接控制电灯的亮灭一样。

二、状态管理V1:经典但有限

状态管理V1是鸿蒙早期版本中引入的状态管理方案,它提供了一系列装饰器来解决基本的状态管理需求。

2.1 核心V1装饰器介绍

- @State:组件内部状态,只能组件自己修改,修改后自动刷新UI

- @Prop:父组件传递给子组件的单向数据,子组件不能直接修改

- @Link:父子组件双向绑定,任何一方的修改都会同步到另一方

- @Watch:监听状态变量变化,执行回调函数

- @Observed + @Track:用于类装饰,实现局部更新

2.2 V1装饰器代码示例

ArkTS//

@Entry

@Component

struct ParentComponent {

@State message: string = "Hello World"

@State count: number = 0

build() {

Column() {

Text(this.message)

.fontSize(30)

.onClick(() => {

this.message = "V1状态管理"

})

ChildComponent({ count: this.count })

Button("增加计数")

.onClick(() => {

this.count++

})

}

}

}

@Component

struct ChildComponent {

@Prop count: number

build() {

Text(`子组件计数: ${this.count}`)

.fontSize(20)

}

}2.3 V1的局限性

V1状态管理最大的问题在于处理嵌套对象时的复杂性。例如,当需要观察一个多层嵌套对象的深层属性变化时,需要使用@Observed和@ObjectLink进行层层绑定,代码十分冗余。

//

@Observed

class Address {

@Track city: string = ""

@Track street: string = ""

}

@Observed

class User {

@Track name: string = ""

@Track address: Address = new Address()

}

@Component

struct UserProfile {

@State user: User = new User()

build() {

Column() {

// 需要层层传递和绑定

UserDetail({ user: this.user })

}

}

}三、状态管理V2:更强大更精准的解决方案

为了解决V1的痛点,HarmonyOS从API 12开始引入了状态管理V2,它提供了更简洁、更强大的状态管理能力。

3.1 V2的核心优势

- 深度观察机制:直接观测嵌套对象的深层属性变化,无需层层绑定

- 精准更新优化:只更新与变化数据相关的UI组件,性能大幅提升

- 更强的类型支持:支持更多数据类型和更复杂的场景

根据性能测试数据,V2在深层嵌套对象更新场景下,性能比V1提升300%-500%

3.2 V2装饰器与V1对应关系

3.3 V2装饰器代码示例

//

@Entry

@ComponentV2

struct ParentComponent {

@Local message: string = "Hello V2"

@Local count: number = 0

build() {

Column() {

Text(this.message)

.fontSize(30)

.onClick(() => {

this.message = "V2状态管理更强大!"

})

// V2传参更简洁

ChildComponent({

count: this.count,

onCountChange: (newCount: number) => {

this.count = newCount

}

})

Button("增加计数")

.onClick(() => {

this.count++

})

}

}

}

@ComponentV2

struct ChildComponent {

@Param count: number = 0

@Event onCountChange: (number) => void

build() {

Column() {

Text(`子组件计数: ${this.count}`)

.fontSize(20)

Button("子组件修改")

.onClick(() => {

// 通过事件回调通知父组件

this.onCountChange(this.count + 10)

})

}

}

}3.4 V2的深度观测能力

V2最强大的功能之一就是能够直接观测深层嵌套对象的变化:

//

@ObservedV2

class User {

@Trace name: string = "Alice"

@Trace contact = {

phone: "13800138000",

address: {

city: "深圳",

district: "南山区"

}

}

}

@Entry

@ComponentV2

struct UserProfile {

@Local user: User = new User()

build() {

Column() {

Text(`用户名: ${this.user.name}`)

Text(`电话: ${this.user.contact.phone}`)

Text(`城市: ${this.user.contact.address.city}`)

Button("修改城市")

.onClick(() => {

// 直接修改深层属性,UI会自动更新!

this.user.contact.address.city = "广州"

})

}

}

}在V1中实现同样的功能需要复杂的层层绑定,而在V2中只需使用@ObservedV2和@Trace即可直接观测到最深层的属性变化。

四、V1与V2混用指南

在实际项目中,我们经常需要在现有V1代码基础上逐步迁移到V2,这就涉及到V1和V2的混用问题。

4.1 混用基本原则

- V1组件中不能使用V2装饰器(编译报错)

- V2组件中不能使用V1装饰器(编译报错)

- 组件间无变量传递时,V1和V2组件可以互相使用

- 有变量传递时需要遵守特定规则

4.2 混用实战示例

//

// 使用V2的类装饰器

@ObservedV2

class UserInfo {

@Trace name: string = "张三"

@Trace age: number = 25

}

@Entry

@Component

struct V1ParentComponent {

// 重要:在V1组件中,不能使用V1装饰器修饰V2类实例

userInfo: UserInfo = new UserInfo()

build() {

Column() {

Text("V1父组件")

.fontSize(30)

// 显示用户信息 - 只有被@Trace装饰的属性变化才会更新UI

Text(`姓名: ${this.userInfo.name}`)

.onClick(() => {

this.userInfo.name = "李四" // UI会更新

})

Text(`年龄: ${this.userInfo.age}`)

.onClick(() => {

this.userInfo.age = 30 // UI会更新

})

// 使用V2组件

V2ChildComponent()

}

}

}

@ComponentV2

struct V2ChildComponent {

@Local count: number = 0

build() {

Column() {

Text("V2子组件")

Text(`计数: ${this.count}`)

.onClick(() => {

this.count++

})

}

}

}4.3 混用注意事项

- 被@ObservedV2装饰的类不能与V1的状态装饰器(如@State)一起使用

- V1向V2传递数据时,V2只能使用@Param接收

- 避免复杂的混用场景,尽量保持代码清晰

五、如何选择V1还是V2?

5.1 新项目选择建议

对于新启动的项目,强烈推荐直接使用V2,原因如下:

- 更好的性能:深度观测和精准更新带来显著性能提升

- 更简洁的代码:减少模板代码,提高开发效率

- 长期维护性:V2是未来的发展方向,会持续获得更新和支持

5.2 现有项目迁移策略

对于已有项目,迁移策略如下:

- 渐进式迁移:不要一次性重写所有代码

- 优先处理痛点:先迁移深层嵌套对象多、性能问题明显的部分

- 利用混用能力:在V1组件中逐步引入V2的深度观测能力

- 新功能直接使用V2:新开发的功能直接使用V2实现

5.3 版本选择参考表

六、高性能开发最佳实践

6.1 状态设计原则

- 状态最小化:只将必要的变量声明为状态变量

- 扁平化数据结构:避免过深的嵌套结构

- 合理使用计算属性:使用@Computed缓存复杂计算结果

6.2 性能优化技巧

//

@ObservedV2

class OptimizedData {

@Trace items: string[] = []

@Trace selectedIndex: number = -1

// 使用数组操作方法,确保可观测

addItem(item: string) {

this.items = [...this.items, item] // 创建新数组触发更新

}

}

@ComponentV2

struct OptimizedList {

@Local data: OptimizedData = new OptimizedData()

@Local filterText: string = ""

// 计算属性,自动缓存结果

@Computed

get filteredItems(): string[] {

return this.data.items.filter(item =>

item.includes(this.filterText)

)

}

build() {

Column() {

// 搜索框

TextInput({ text: this.filterText })

.onChange((value) => {

this.filterText = value

})

// 优化列表渲染

List() {

ForEach(this.filteredItems, (item: string, index: number) => {

ListItem() {

Text(item)

.fontSize(20)

}

})

}

Button("添加项目")

.onClick(() => {

this.data.addItem(`项目${this.data.items.length}`)

})

}

}

}6.3 常见陷阱与避坑指南

- 不要在build()中修改状态 :会导致无限渲染循环(结尾有讲解)

- 避免不必要的状态提升:状态应该定义在最适合管理它的组件中

- 合理使用持久化:高频变化的数据不要使用PersistentStorage

- 注意事件监听:使用箭头函数避免内存泄漏

七、总结

状态管理是鸿蒙应用开发的核心能力,从V1到V2的演进带来了显著的改进:

- V1 成熟稳定,适合简单场景和现有项目维护

- V2 功能强大,具有深度观测、精准更新等优势,是新项目首选

- 混用方案 为渐进式迁移提供了可行路径

鸿蒙操作系统从状态管理V1演进到V2,主要是为了解决实际开发中遇到的痛点并引入更现代化、更强大的状态管理能力。 你可能会问,既然V2更先进,为什么不直接替换V1?这主要基于以下几点考虑:

- 平稳过渡与兼容性 :鸿蒙已经拥有大量基于V1开发的应用,强制迁移成本高昂。因此,官方允许V1和V2在一定规则下共存,例如在V1组件中引入

@ObservedV2和@Trace来解决深层嵌套问题,而其他状态管理仍使用V1 。这为存量项目提供了渐进式升级的路径。 - V2自身的成熟度 :状态管理V2是一个较新的方案,在某些方面仍在持续完善。例如,在低版本API中部分高级组件缺失,且

animateTo动画在V2中使用时可能出现效果异常,在这些特定场景下,目前仍推荐使用V1 。 - 清晰的适用场景 :官方给出了明确的场景选择建议。新项目强烈建议直接采用V2 。而对于深度状态观测、避免计算属性重复计算、需要深度监听状态变量变化等场景,V2优势明显。但在需要使用

animateTo实现动画或需要兼容低版本API(API 18以下)的高级功能时,则建议使用V1 。

总而言之,鸿蒙提供V1和V2两套状态管理装饰器,是框架为了平衡历史兼容性 与未来发展先进性 的必然选择。V2针对V1在复杂应用开发中暴露出的问题(尤其是深层状态观测和组件数据流清晰度)进行了着重优化。对于开发者来说:

- 启动新项目 :应优先选择状态管理V2,以享受其带来的深度观测、更清晰的架构和更好的性能潜力 。

- 维护现有项目 :可根据需求,逐步在V1项目中引入V2的特定装饰器(如

@ObservedV2和@Trace)来解决痛点,或在新模块中直接使用V2 。

希望这些解释能帮助你理解鸿蒙状态管理装饰器的演进逻辑。如果你对某个具体的装饰器用法或迁移细节特别感兴趣,我们可以继续深入探讨。

无论你是刚入门的新手还是有一定经验的开发者,掌握状态管理V1和V2的精髓都将大幅提升你的鸿蒙开发能力。建议在实际项目中多加练习,逐步掌握各种装饰器的适用场景和使用技巧。希望本文能帮助你全面理解鸿蒙状态管理装饰器,如果有任何问题,欢迎在评论区交流讨论!

结尾补充知识点(针对文中可能存在疑问的内容,我大致做了解读,有需要可以看看,加深巩固)

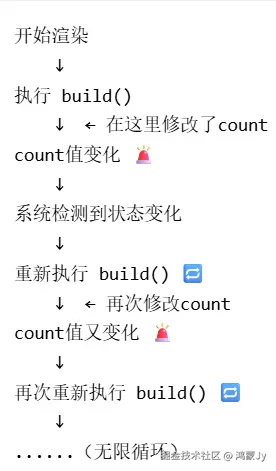

1.第六部分提到的常见陷阱与避坑指南中的第一条不要在build()中修改状态:会导致无限渲染循环。

这是一个非常好的问题!这个问题是鸿蒙开发中一个非常经典且容易踩的坑。让我用具体的例子来详细解释为什么在build()中修改状态会导致无限渲染循环。

理解"无限渲染循环"的概念

首先,我们要明白鸿蒙UI的工作原理:数据驱动UI。

- 当状态变量发生变化 时,系统会自动重新执行

build()方法来更新UI build()方法的作用是描述当前状态下的UI应该长什么样

如果把这个问题比作一个自动化的工厂:

- 状态变量就像是生产指令

-

build()方法就像是生产线,根据指令生产产品 - 如果在生产过程中修改指令,生产线就会不断重新开始...

错误示例分析

让我们看一个具体的错误代码:

@Component

struct ProblematicComponent {

@State count: number = 0

@State message: string = "初始消息"

build() {

// 🚨 危险操作:在build()中修改状态!

this.count = this.count + 1

console.log(`build()被执行了,count = ${this.count}`)

return Column() {

Text(this.message)

.fontSize(30)

Text(`计数: ${this.count}`)

.fontSize(20)

Button("点击我")

.onClick(() => {

this.message = "按钮被点击了"

})

}

}

}循环过程分解

让我们一步步分析这个循环是如何形成的:

第1步:组件首次渲染

- 系统创建组件,

count = 0 - 执行

build()方法 - 在build()内部 :

this.count = 0 + 1→count变为1 - UI显示:计数: 1

第2步:状态变化触发重新构建

count从0变为1,状态发生变化!- 系统检测到状态变化,自动重新执行

build()

第3步:循环开始

- 第二次执行

build()方法 - 再次 执行:

this.count = 1 + 1→count变为2 - 系统检测到

count从1变为2,再次重新执行build()

第4步:无限循环

- 第三次执行

build():this.count = 2 + 1→ 变为3 - 重新执行

build()... - 第四次:3 → 4

- 第五次:4 → 5

- ...... 无限循环!

循环可视化

正确的做法

那么,应该在什么时候修改状态呢?正确的时机是在事件回调或生命周期回调中:

@Component

struct CorrectComponent {

@State count: number = 0

@State message: string = "初始消息"

aboutToAppear() {

// ✅ 正确:在生命周期函数中初始化

this.count = 100

}

build() {

// ✅ build()方法只负责描述UI,不修改状态

console.log(`build()被执行了,当前count = ${this.count}`)

return Column() {

Text(this.message)

.fontSize(30)

Text(`计数: ${this.count}`)

.fontSize(20)

Button("增加计数")

.onClick(() => {

// ✅ 正确:在事件回调中修改状态

this.count = this.count + 1

})

Button("修改消息")

.onClick(() => {

// ✅ 正确:在事件回调中修改状态

this.message = "消息已更新"

})

}

}

}什么时候会意外触发这个错误?

除了明显的直接赋值,还有一些不太容易发现的情况:

build()

// 🚨 间接但同样危险的写法

this.updateCount()

return Column() {

// ...

}

}

updateCount() {

this.count++ // 实际上还是在build()执行过程中修改了状态

}

build()

const data = this.processData()

return Column() {

ForEach(data, (item) => {

// ...

})

}

}

processData() {

this.someState = "新值" // 危险!

return []

}总结与最佳实践

-

记住黄金法则 :

build()方法应该是一个"纯函数",只根据当前状态返回UI描述,不产生副作用 -

修改状态的正确时机:

- 事件回调(

onClick、onChange等) - 生命周期函数(

aboutToAppear、aboutToDisappear等) - 定时器回调、异步请求回调等

- 事件回调(

-

调试技巧 :如果遇到应用卡死或性能问题,检查是否有在

build()中意外修改状态的情况

理解这个机制很重要,因为它不仅是鸿蒙开发的基础,也是现代前端框架(如React、Vue等)共同遵循的设计原则。掌握了这个原理,你就能写出更健壮、高性能的鸿蒙应用!