从会用AI到会取舍:那条"收益>成本"的品味铁律

阅读时间:15分钟|字数:6100+

一、高级感可以复制,品味不行

你有没有过这种感觉?面对AI生成的海量信息,初看惊艳,再看却总觉得"差点意思"。

这种 "不对劲" 的感觉,到底来自哪里?

我们来看个例子。看下面这个"高品味的"的产品描述:

这是一件新近发布的"作品",它的核心概念,源于对空间张力哲学的深刻洞察,致力于通过"零界点技术",实现对管道混沌状态的"本真性还原"。设计上,它遵循极简主义。黄金分割的构图,克制而优雅的线条,深色的背景,大面积的留白。视觉语言冷静、疏离,带有一种不容置疑的权威感。据说,其设计理念最早可以追溯到1745年,由一位名不见经传的欧洲工匠提出。

它的名字,叫"虚空之渊·净化器"。

没错,就是你想的那个。它是一个马桶搋(chuāi)子。

哈哈哈惊喜不?,你可能觉得这是个段子,但这种用花里胡哨的形式掩盖内容空心的把戏常有,就这种小聪明,鲁迅先生百年前就曾辛辣地讽刺过,他称之为"蒙胧术"和"三步一拜"------故意让你看不懂、让你费力,你才会因这"费力"而产生"价值高贵"的错觉。

它精准地利用了人性中一个隐秘的弱点:"默认看不懂等于高级"。

当人们面对一堆晦涩的术语、自创的理论和充满疏离感的视觉设计时,第一反应往往不是"它在胡说八道",而可能是"我的认知水平还不够"。

唯一的区别是,在过去,制造这种"高级感"还需要点墨水和脸皮。

而在今天,AI能以零成本,一秒钟生成一万个这样的"虚空之渊·净化器"的具有高级感、高品味描述。

这,正是我们许多人感到 "AI不对劲" 的根源:我们被海量的、看似专业、实则流利而空洞的内容包围了。

当平庸的成本趋近于零,当"高级品味感"可以被一键生成,我们真正的护城河在哪里?这背后考验的,不再是你掌握了哪个AI工具,而是一种更古老、也更稀缺的能力------ 品味。

为了让大家也能感受这种一键生成的"高级品味",我特地做了一个AI小程序,大家可以试试,把任何普通事物,变成"高级感爆棚"的样子。 访问链接:https://wxaurl.cn/f1tWm1N4bSj

二、到底什么是"真品味"?

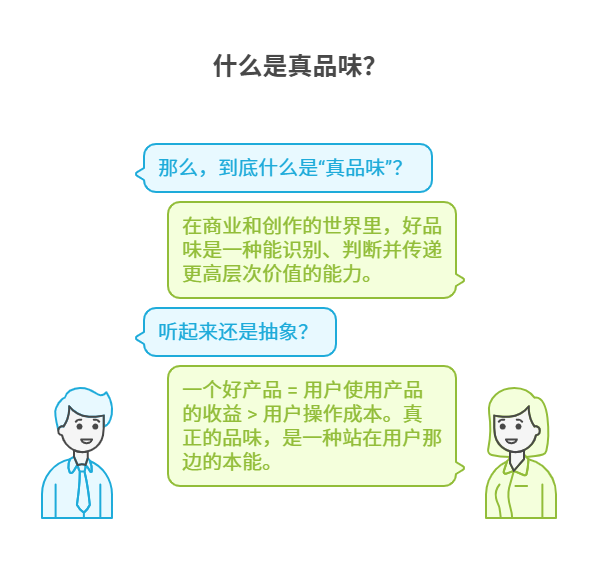

那么,到底什么是"真品味"?

很多小伙伴会说,品味嘛,就是"我喜欢"。一种感觉。一种玄学。

不。

至少在商业和创作的世界里,好品味 不是你的个人偏好,不是你喜欢性冷淡风还是赛博朋克风。它是一种能识别、判断并传递更高层次价值的能力------说人话就是,你能不能一眼看穿什么东西是真的好,什么只是看起来好。

听起来还是抽象?没关系,我们换个角度。

张一鸣有个产品定律,堪称品味在商业世界最朴素、也最锋利的翻译:

一个好产品 = 用户使用产品的收益 > 用户操作成本

它告诉我们,一切让用户觉得"爽"的体验,本质上都是一场"收益"与"成本"的博弈。真正的品味,是一种站在用户那边的本能。 它天生就致力于降低用户的认知负荷与操作成本,并交付远超其成本的价值。

接下来,我们还是从商业和创作这种案例更具体的领域出发来一步步拆解"真品味"

真品味的第一层:极致的简洁,本质是对"成本"的尊重

我们先看"成本"这一端。

你打开一个新App,它跳出来问你:"你对什么感兴趣?请选择标签:科技、美食、旅行......"

看起来很贴心,对吧?错了。

字节跳动做过AB测试:这个看似人性化的"兴趣选择页",让30%的用户直接跳过,10%的人选完后再也没打开过。更绝的是,那些选了"科技"标签的用户,后台数据显示他们实际最爱看的是美女跳舞(哈哈哈,是不是你)

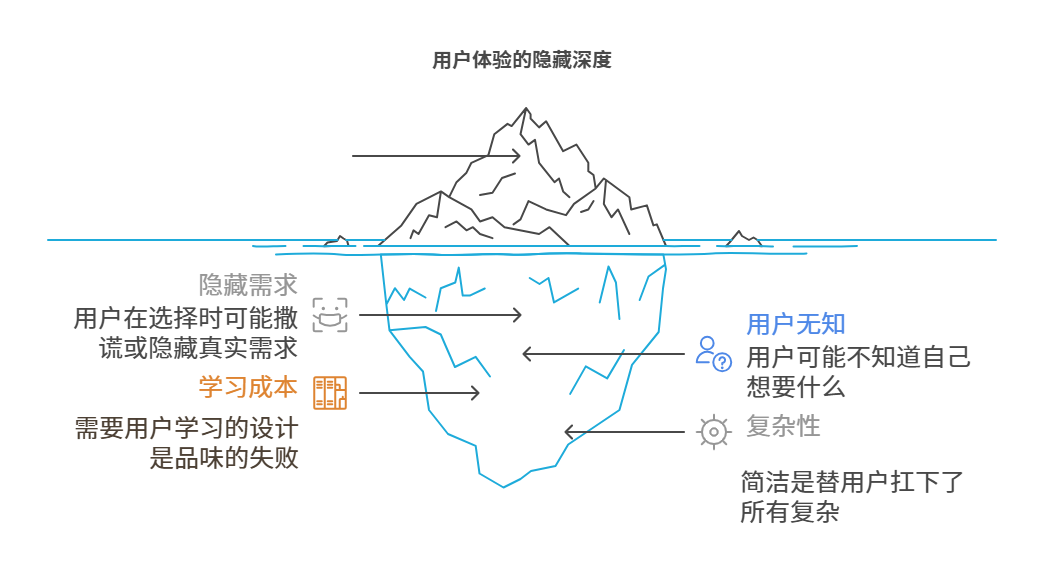

面临抉择时用户可能会撒谎、隐藏真实需求。 或者说,用户根本不知道自己要什么,你还逼着他做选择题,这就是在制造"操作成本"。

对比一下抖音:打开App,没有问卷,没有标签,甚至连搜索框都藏得很深。算法直接把你可能喜欢的内容怼到脸上。你一刷,它就懂了。无需思考,即时满足。

"上滑刷屏"动线插画

这就是好品味:它知道,让用户"不做选择",本身就是最大的收益。

同样的逻辑,看看那些"蒙层新手引导"------你刚装个App,它非要用半透明遮罩教你"点这里可以XXX",恨不得写篇说明书。后台数据怎么说?80%的用户直接点"跳过"(我是犟种。。。)

还记得2017年底那个刷屏的"跳一跳"小游戏吗?微信做这个游戏时,没有任何新手引导,你打开就能玩。小人站在方块上,你按住屏幕,松手就跳。三秒学会,一分钟上瘾。

张小龙说过一句话:"好的产品应该是用完即走的。"翻译一下就是:需要用户"学习"的设计,就是品味的失败。

再看乔布斯。他砍掉iPod上所有按钮,只留一个转盘;iPhone第一代连复制粘贴都没有,因为那时还没想清楚怎么做到"零学习成本"。这种克制,不是极简主义的形式游戏,而是对用户每一秒注意力的极致尊重。

极简"转盘+手机"静物

乔布斯有句经典:"对不做的事,要和做的事一样自豪。"

简洁,从来不是少。简洁,是你替用户扛下了所有复杂。

真品味的第二层:真诚的价值,本质是对"收益"的兑现

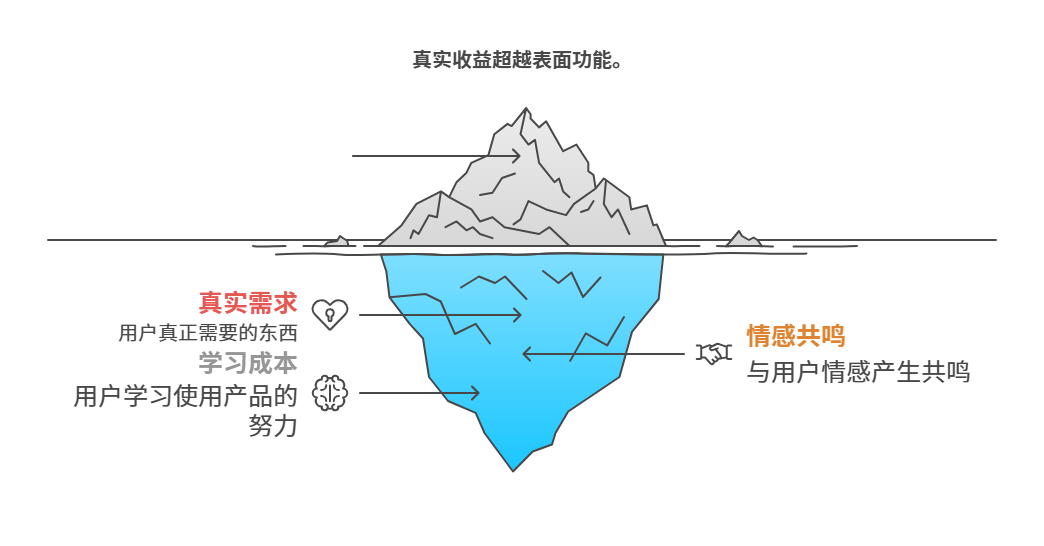

再看大于号的另一端------"收益"。

什么叫真实的收益?不是你塞给用户的,而是用户真正需要的。

2007年,乔布斯发布第一代iPhone1。

当时的手机市场什么样?诺基亚、黑莓,都在比拼"功能多"------能装100个App、能自定义铃声、有实体键盘......恨不得把所有功能都塞进去。

乔布斯反其道而行。iPhone只做三件事:打电话、上网、听歌。但每一件都做到极致。触摸屏滑动如丝般顺滑,缩放照片就像真的在捏一张纸。

他看穿了一个本质:用户要的不是"功能多",而是"用得爽"。

这就是真诚------它锚定的是人的真实需求,而不是制造需求。

再看周星驰的电影。

很多宝宝会说,看周星驰的电影,收益就是"好笑"。但真的只有无厘头趣味吗?

最近我又刷了好多星爷的电影解说,前前后后那些老电影平均都看过不下10遍,我总结了我能一直重复刷的第一性原理是:这些无厘头和经典梗能让我在吃饭或者熬夜的时候保证有必定能笑起来的"爽感",同时看完后还能收获最珍贵的人物情感和宝贵品质的共鸣,因为他所有电影,内核都是一个小人物的辛酸、逆袭和坚持。

这种既有短线的无厘头爽感,又有长线的深度的情感共鸣。 ------才是用户真正的"收益"

《大话西游》里,至尊宝那段"曾经有一份真诚的爱情摆在我面前",台词其实很简单,没有什么华丽辞藻。但为什么20多年了还有人在各个评论区刷?

因为它说的是每个人都经历过的遗憾和后悔。真诚,就是能把所有人心里那个说不出口的感受,用最直接的方式捅出来。

周星驰的无厘头看起来是胡闹,但你仔细看,《喜剧之王》里那个跑龙套的尹天仇,对着大海喊"努力!奋斗!";《少林足球》里那个捡垃圾的阿星,对师兄弟说"我心里的那团火,是不会熄的!";《功夫》里的xx(主角名字好像也省了),哪个不是小人物的挣扎?他从不装高深,也不故作悲情,就是用笑声把悲伤包起来,让你笑着笑着就哭了。

这种真诚,是把"共鸣"这种抽象收益,变成了你心口实实在在的那一击。

反面案例呢?看看锤子手机。

罗永浩当年设计了一堆"需要学习的功能"------什么"大爆炸"、"一步"、"闪念胶囊",每个都要看视频教程才会用。技术很炫,但违背了那个定律:大众产品,用户的学习成本本身就是负收益。

专业工具可以要求学习成本,比如Photoshop,因为收益够高。但手机是大众产品,你让用户学习,就是在作死。

真品味的第三层:以人为本,本质是"收益>成本"的长期复利

为什么iPhone发布这么久了还在引领行业?

为什么《大话西游》1995年的片子,现在还有人刷?

为什么抖音能从2016年火到现在?

因为它们一切创作的出发点都是为了"人"。他们锚定的那个不等式------用户收益 > 操作成本------是个永恒命题。

潮流会变,技术会迭代,但人对"好用"的渴望、对"真诚"的需求、对"快乐"的追求,这些是写在基因里的。当你的品味锚定了这些不变的人性价值,你的作品就有了抵御时间的能力。

iPhone的滑动解锁,十几年过去了,安卓还在借鉴;周星驰的"一万年太久,只争朝夕",成了多少人的签名档;抖音的上下滑动切换视频,被所有短视频平台奉为标配。

真品味创造的,是会被时间证明、被同行致敬、被用户记住的东西。

时间与复利

那些靠"形式壁垒"制造的伪品味呢?

它们的收益是虚的(看起来高级),成本是实的(看不懂、用不惯)。这个等式,注定不成立。所以你看那些"Since 1745"的马桶搋子、"存在主义米粉",火一阵就被遗忘,因为用户迟早会算明白这笔账。

说到底,真品味就是一种诚实的计算能力:

你能不能看穿所有花里胡哨的形式,直接算出"我给了用户什么",以及"我让用户付出了什么"?

如果收益是实的、成本是低的,用户会用脚投票。

如果收益是虚的、成本是高的,再精美的包装也只是个更贵的马桶搋子。

这,就是品味的算术。也是这个时代唯一不会贬值的算术。

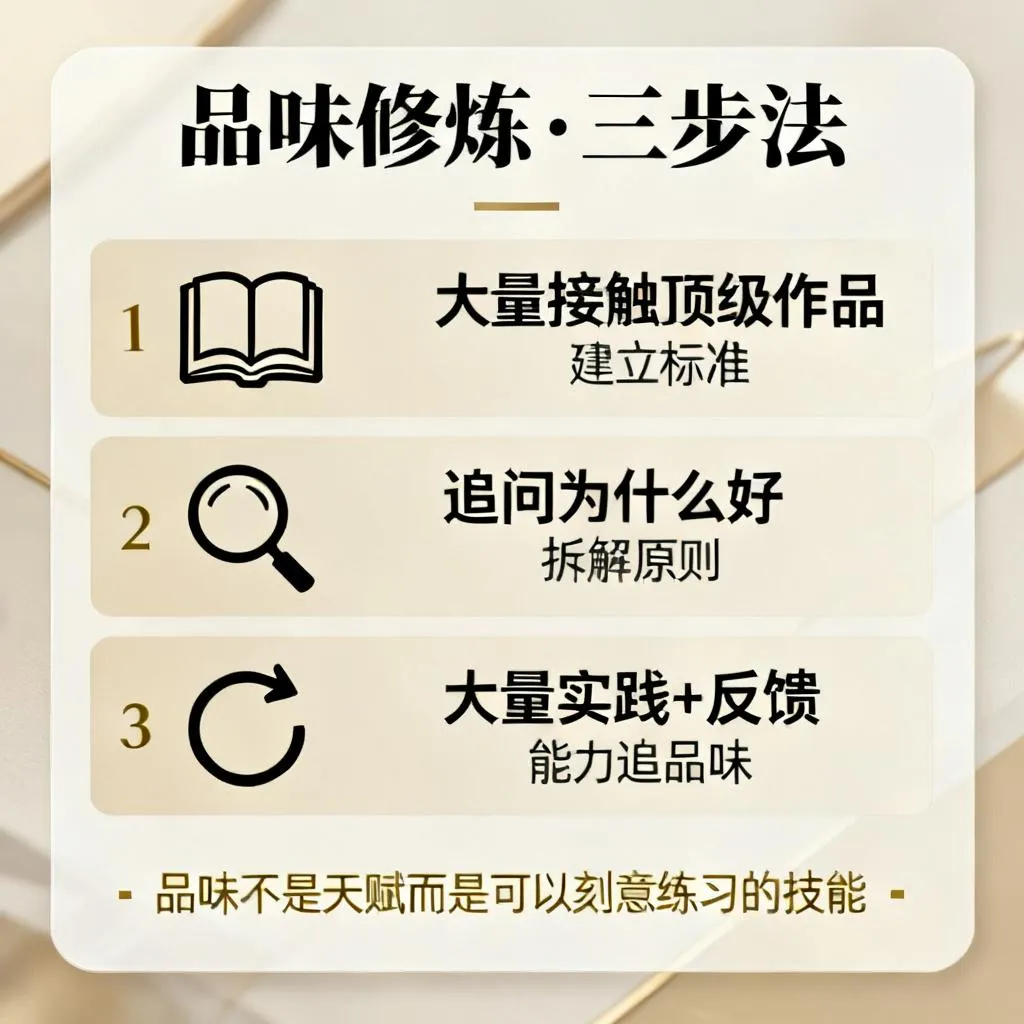

三、品味的修炼:三个看起来笨拙,实则最有效的方法

好了,说到这儿有的帅哥美女可能会问:品味这玩意儿,是天赋还是可以学的?

好消息是:品味不是天赋,而是一项可以刻意练习的技能。

坏消息是:这个练习过程,可能比你想象的更"笨拙"、更漫长。

但没关系,我们把它拆成三个具体的动作,每一个都能立刻上手。

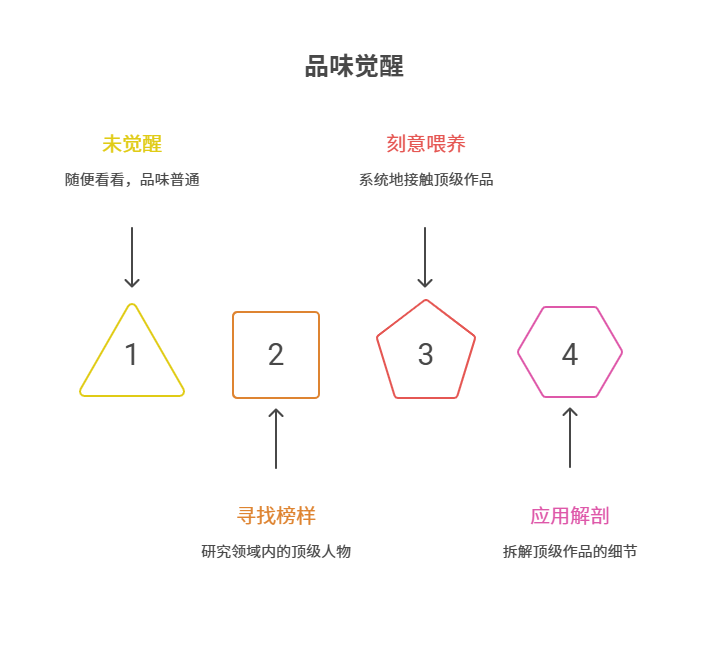

第一步:大量接触顶级作品------你的品味,就是你见过最好东西的平均值

先问你一个问题:你能分辨出一碗好热干面和一碗普通热干面面的区别吗?

如果你来吃过深圳的热干面(就在我小区旁边那家),可能觉得"有蛋有芝麻酱就算好"。

但如果你在司门口吃过早八的热干面,回来再吃深圳热干面,你会立刻察觉到酱汁的单薄、面条的松软、那种"工业味"的敷衍。

因为你的品味就想我的味蕾一样已经被"好东西"拉高了

热干面图片非实物

品味的起点,就是见过好的。

乔布斯说过一句话:"将人类创造的最优秀的作品精华,融入到你自己的创作里。"他年轻时去上书法课,学习衬线字体的优雅比例,这些东西在当时看起来"毫无用处",但十年后,Mac电脑成了第一台拥有漂亮字体的个人电脑。

你的品味,就是你所接触过最优秀事物的平均值。

具体怎么做?

- 找到你的"品味榜样"。如果你做设计,去看Airbnb的首席设计师推荐什么书;如果你写作,去看村上春树、海明威的书单;如果你做产品,去研究张小龙、张一鸣推崇什么。

- 刻意喂养: 主动、系统地去接触你所在领域里公认最顶级的作品。不是走马观花地"看过",而是反复把玩。设计师有个习惯叫"App Dissection"(应用解剖),就是把一个顶级App的每个交互细节都拆开研究------为什么这个按钮要放在这里?为什么这个动画是0.3秒而不是0.5秒?

警告一句:这个过程会毁掉你"随便看看"的能力。当你吃过真正的好热干面,预制面就再也回不去了。但这正是品味觉醒的代价。

第二步:追问"为什么好"------从"哇好棒"到"原来如此"

见过好东西,只是第一步。

只看不练是"假把式"。停留在"哇,这个好牛逼(doge)" 的惊叹是远远不够的,你必须能回答出那个灵魂问题:"它到底牛逼在哪里?"

优秀的创作者都有一种能力,就是能将模糊的"好感觉"翻译成清晰的"好策略"。

- 像侦探一样追问"为什么": 看到一个你喜欢的设计,别放过它。问自己:为什么这个按钮让你觉得舒服?为什么这段文案让你有共鸣?为什么这个镜头的剪辑让你情绪激动?把它像解剖青蛙一样拆开看。

- 输出倒逼输入: 把你的分析写下来。写成文章、做成视频,或者只是发个朋友圈。当你尝试把一个模糊的"感觉"向他人讲清楚时,你的理解才会真正深化。这个过程,就是把直觉变成洞察。

这就是从"欣赏者"到"创造者"的关键一跃:你不仅要感受到好,还要能拆解出好的配方。

看完文章后,答应我,下次别再一开口就是卧槽(doge),实在不行你先问一句"为什么这么牛逼"也好啊

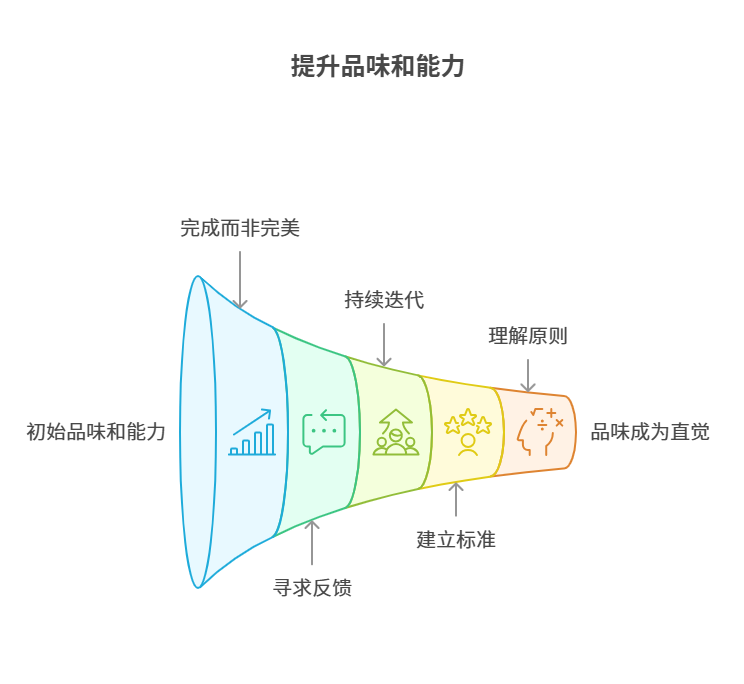

第三步:大量实践,并勇敢面对"品味落差"

理论说得再多,不动手都是零。

但这里有个残酷的真相:当你开始创作时,你会发现自己做出来的东西,配不上自己的审美。

我看过一本书上把这叫做"品味落差"(The Taste Gap):

"你入行做创意,是因为你有好品味。但你刚开始做出来的东西,就是不够好。你的品味就像一道高墙,而你的能力还爬不上去。很多人就是在这个阶段放弃的。"

简单说就是:在创作初期,你的品味(你知道什么是好的)远远高于你的能力(你当前能做出来的东西),这会让你感到巨大的痛苦和挫败。你的眼睛看得见山顶,但你的双腿还在山脚。

别慌。这种品味与能力之间的落差,每个创作者都必然经历。就像我自己,一方面被AI的宏大理想驱动,想做一个完美的AI-Leon(AIasME)《我用AI打造了一个"数字的我",它帮我看清自己,告别选择困难症》;另一方面,现实中的业余精力和现有能力却让我举步维艰(我不能再鸽了)。

这种痛苦,恰恰是品味在前方引导,而能力在后方苦苦追赶的证明。

绝大多数人放弃,就是在这个阶段。

如何穿越这个阶段?

- 完成,比完美重要: 允许自己从一个"糟糕"的V1.0开始。先让它诞生,再谈优化。

- 寻求高质量反馈: 把你的作品拿给那些你认为品味比你好的人看,听取真实的批评。一个好的批评者,能帮你节省数月的自我摸索。

- 持续迭代: 创作不是一蹴而就的。你的能力,就是在这一次次的迭代修改中,慢慢爬向你品味所在的山顶。

总结一下这三步:

- 大量接触顶级作品 → 建立"好"的标准

- 追问为什么好 → 把直觉翻译成原则

- 大量实践 + 反馈 → 让能力追上品味

这三个步骤构成一个正向循环:你见过的好东西越多,越能识别细节;你理解的原则越多,越能指导创作;你创作得越多,越能内化成直觉。

最终,品味会从"一种能力",变成"你这个人"。

就像乔布斯说的:"Taste is the ability to recognize quality."

品味,就是识别质量的能力。而这个能力,决定了你在AI时代的不可替代性。

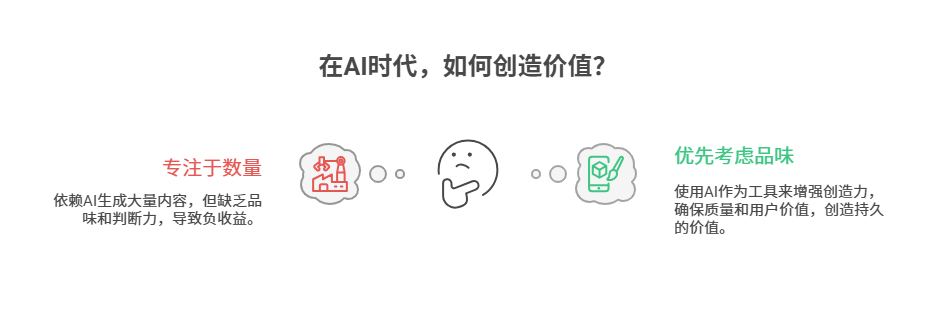

四、用AI向内探寻------你的宝藏

文章写到这里,我们似乎绕了一大圈,从AI聊到马桶搋子,又聊到产品设计和个人成长。

现在,让我们回到最初的问题:在AI时代,我们真正的护城河是什么?

回到那个最朴素的公式:

用户收益 > 操作成本

在AI时代,这个公式也有了另一种通用的变式:

你给世界的价值 > 消耗世人的注意力

如果你只是搬运AI生成的内容,没有筛选、没有判断、没有品味,那你创造的"收益"是负的------你在制造噪音,消耗别人的时间。

但如果你用品味去引导AI,去提炼、去深化、去打磨,那你创造的就是真正穿越时间的价值。

AI可以成为我们最好的副驾驶,最好的画师,最好的编码助手。它能以我们无法想象的效率,为我们生成无数个选项。

但它无法替我们做出那个最关键的"选择"。

- 它不知道哪个功能应该被砍掉,才能让产品更简洁。

- 它不理解哪句台词更能触动人心,引发跨越时代的共鸣。

- 它无法判断,在万千可能中,哪一条路,才真正通往用户的心。

这些,都需要你和你的品味,用你独特的经历、思考和审美,去做出最终的裁定。

所以,请不要再为"如何使用AI"而焦虑。工具永远在变,但创造价值的底层逻辑从未改变。

当你犹豫要不要再加一个"沉浸式叙事"段落时,请想起张一鸣那行算术;当你准备砍掉一个"学会再用"的功能时,请记住乔布斯那句狠话------对不做的事,要和做的事一样自豪。

鲁迅也早说透了:"白描没有秘诀------有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄。"放在AI时代,更对。AI可以一秒写出十万句"抽象的高级",但你只要一句"人话的真诚",就能穿心。

最后,把这三个关键词当作新的AI时代你与AI共创的心法:

- 算账。 先算收益,再算成本。

- 减法。 能省一层就不加一层。

- 真诚。 大白话,直击人性。

当AI把"平庸"的生产成本压到零,品味,就是你的护城河 。它不是锦上添花,而是方向盘、刹车和仪表盘。AI给你马力,品味给你方向。

愿你手下的每一次删减、每一个默认、每一处留白,都在为用户少一点成本;愿你交付的每个小惊喜,都在为用户多一份收益。日拱一卒,久久为功。

等风来?不如定风向。

最后,再送你一句乔布斯的话:

"Quality is more important than quantity. One home run is much better than two doubles."

(质量比数量重要。一个全垒打,胜过两个二垒安打。)

轮到你了!

你觉得在哪些业务场景这种 品味 对作品的影响更明显呢?

欢迎在评论区分享你的想法或遇到的问题!