目录

上节回顾

UDP协议

- 固定8个字节的报头

- 分为四个字段,每个字段占两个字节

- 分别为源端口、目的端口、报文长度、校验和

- 能够传递64kb的数据量

- 若想要传输更大的数据包,需要拆包组包(很复杂)

TCP协议

特征

有连接,面向字节流,可靠传输,全双工

简单解释一下以上含义:

- 有连接:TCP协议在传输数据前,要先建立专用的通信链路(即交互的双方都要保存对方的信息),结束通信后断开连接

- 面向字节流:把应用层要传输的数据视为字节流进行传输

- 可靠传输:相比于UDP把包发出去了就不管了的不负责任的态度,TCP协议通过各种机制来确保数据传输的可靠性(后面会讲到)

- 全双工:TCP建立好连接之后,通信双方可以同时向对方传输数据,就好比打电话两个人可以同时说话那样

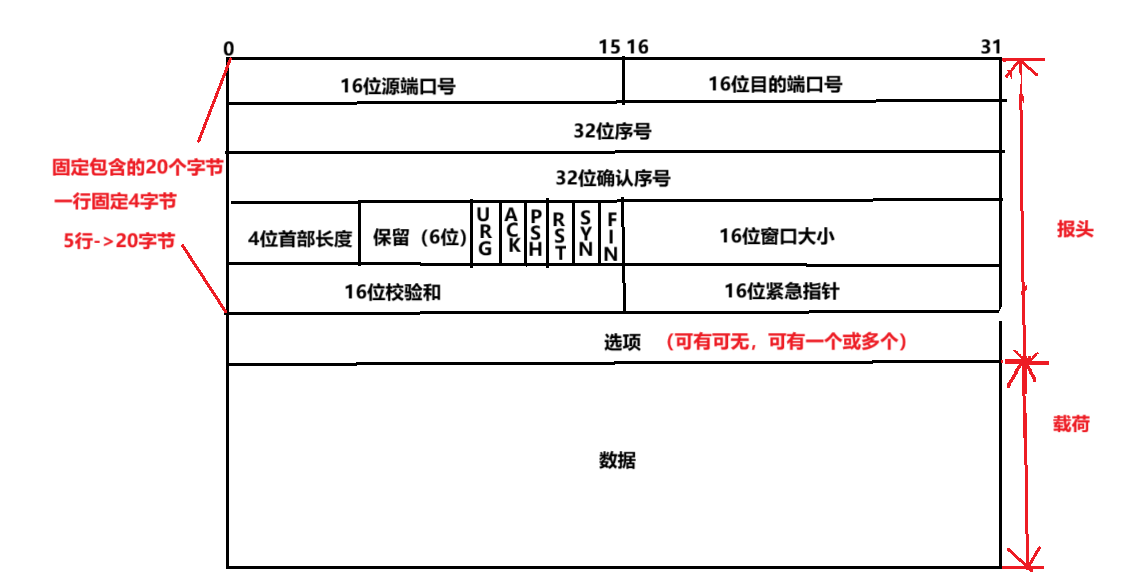

TCP报文结构

TCP的报文结构

接下来,我们依次认识各部分的含义

16位源端口号、16位目的端口号

- 这两个是传输层的概念,也是传输层的核心内容

TCP报头长度

- TCP报文的前5行的长度是固定的:固定占20个字节

- 而选项的存在使得 TCP报头的长度是可变的

- 选项部分最长可达40字节

- TCP首部的大小范围是 20~60字节

4位首部长度

- 作用是标识 TCP 首部的总长度

- 首先我们要明确,这4位首部长度表示的是 "首部有多少个32bit"=> "首部有多少个4字节"

- 比如 4位首部长度的值是6 说明这个TCP的首部有 6*4=24个字节 这么长 ,

- 已知TCP的前五行已经固定占了20个字节,说明选项部分占了4个字节

- 那么这4位首部长度可以最多表示多少个 "首部有多少个4字节" 呢?

- 4位最多的情况=> 1111 =>转换为十进制是15 ,说明最多可以表示 首部有15个 "4字节"=>15*4=60字节

- 已知首部固定有20字节,说明选项部分可占40字节

- 所以TCP首部的大小范围是 20~60字节

保留位(6位)

UDP的问题在于=>长度不够,又不能扩展

- 扩展会破坏UDP结构=>UDP报文无法正确解析

- 决定扩展=>需要所有设备一起扩=>难以实现

TCP的设计者就考虑到了这些问题

于是,TCP报头中就预留了一些保留位(现在先不用,但是占个位置)->留下了一个可操作空间

TCP的核心机制

TCP最核心的6个标志位、16位校验和(用来检验数据是否出错)将结合TCP的核心机制一起讲解

可靠性

此处的可靠性不是说A给B发一个信息,B 100%能收到

而是A 给B发了信息之后,尽可能地让B收到

因为再牛逼的软件技术,也顶不住挖掘机的一铲子(施工的时候一铲子把光缆给铲断了)

那A怎么知道B是否收到了呢?

核心机制一:确认应答

保证可靠性的一个关键前提是 发送方知道自己的数据是否被对方接收到

- =>就让接受方收到数据后,返回一个"应答报文"(acknowledge -缩写-> ack)

- 发送方收到应答报文,就可以确认对方是收到了

- 区分一下应答和响应:响应是在业务场景下的,此处所涉及到的应答报文和业务无关,单纯只表达你发来的信息我收到了

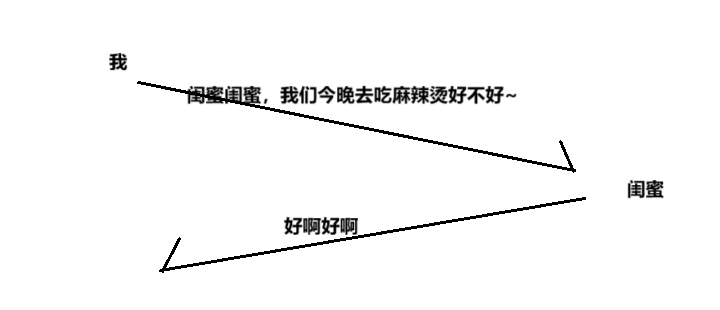

- 举个栗子~

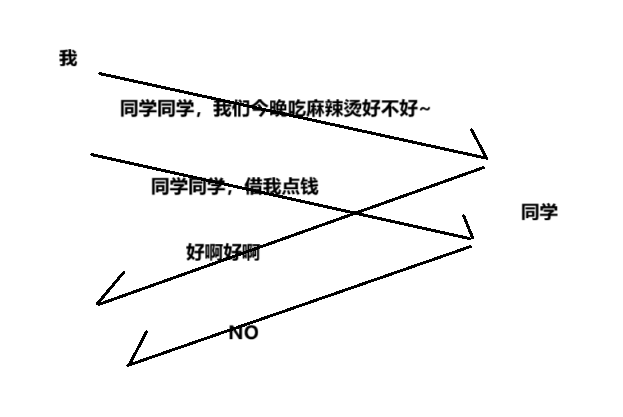

以上的过程有明显缺陷,如果我连发多条,可能出现问题

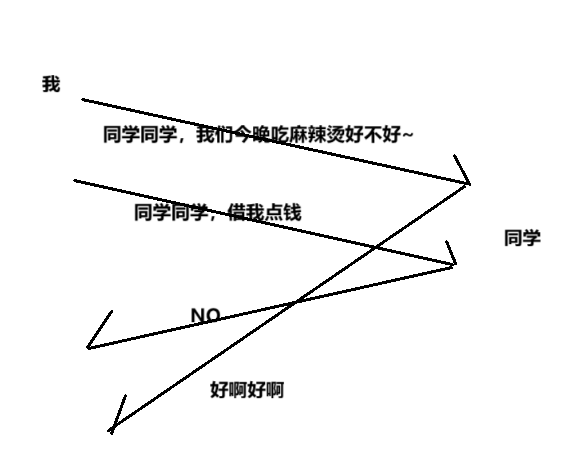

这时候我还能理解对方的意思,但是,网络上有一个很神奇的现象->后发先至

这时候,我就会出现误解:这个同学不想吃麻辣烫,但是愿意借我钱

为啥网络上会出现"后发先至"的现象?

- 在数据转发过程中,每个路由器、交换机就相当于一个"十字路口"

- 有的数据包通过的快,有的慢

- 每个数据包选择十字路口的哪个方向也是不确定的

- 而且各路的拥堵情况不同

- 最终导致数据包们到达接收方有快有慢->先出发的不一定先到

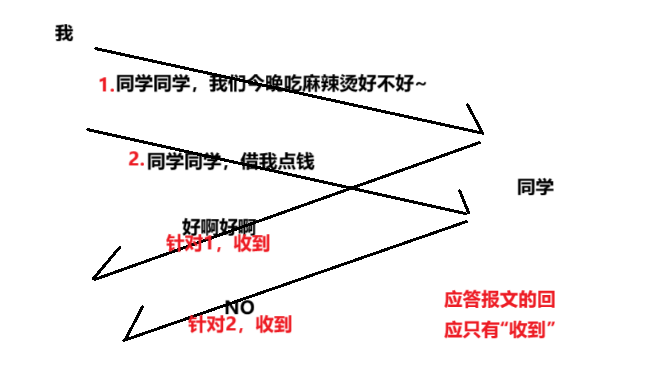

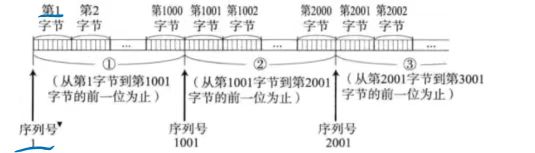

TCP的处理方案:给传输的数据进行编号

对TCP载荷部分进行编号:

对TCP载荷部分进行编号

由于TCP是面向字节流的

所以在编号的时候不是按照1条,2条这样的方式来编的

而是按照"字节"来编号的

给每个字节都分配一个编号

而且编号是连续递增的

一个TCP的载荷是由多个字节构成的,意味着有多个编号,此处的序号应该是写哪个序号呢?

- 序号字段填写载荷部分的第一个字节的序号

- 由于序号是连续递增的,容易推出后面的部分

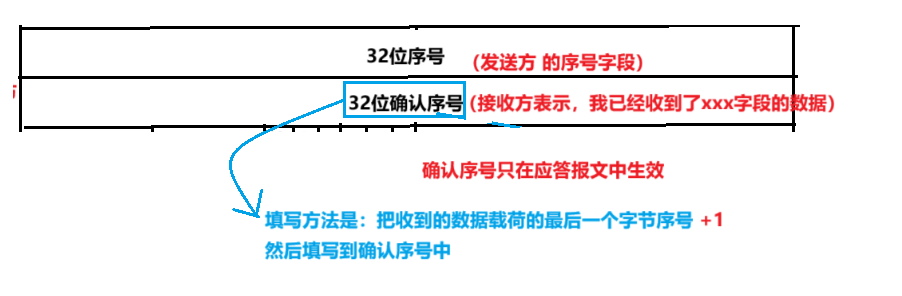

序号放在报头里的这两个位置↑

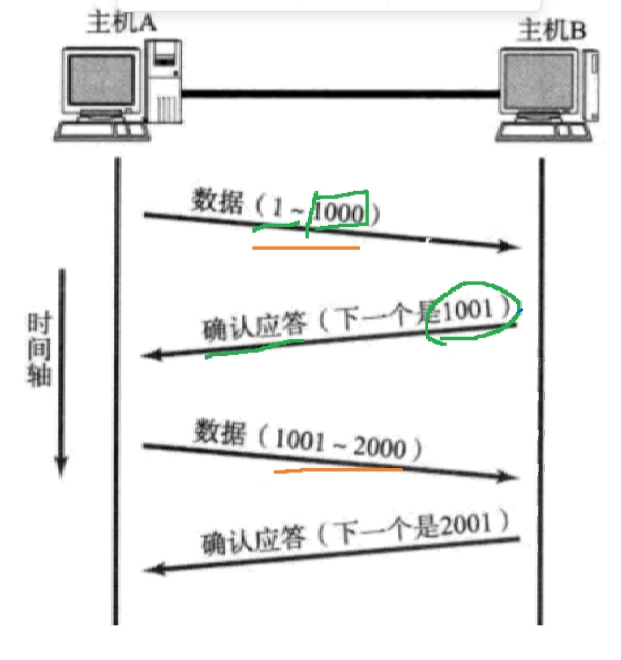

给字节流编号后的数据收发方式

确认序号有两种含义:

- < 1001 的数据都已经确认收到了

- 接下来你要从1001开始编号并发送给我

下节我们再来讲处理先发后至的具体过程

这节就到这里啦~

欲知后事如何,且听下回分解

END✿✿ヽ(°▽°)ノ✿