引言:C++在AI时代的重生

十年前,当我第一次用C++处理实验室的图像数据时,面对满屏的指针操作和内存泄漏警告,很难想象这门诞生于1980年代的语言会在AI大模型时代迎来第二春。那时的C++还停留在"C with Classes"的原始形态,手动内存管理如同在钢丝上行走------每一次new与delete的配对都关乎程序生死,而编译错误常常比代码本身还要长。如今回望,正是这种对底层细节的极致掌控能力,让C++在人工智能推理引擎的军备竞赛中重新站到了舞台中央。

C++的永恒价值在于将C语言的硬件级效率与抽象编程范式完美融合。作为系统级开发的王者,它允许开发者直接操作GPU显存、优化SIMD/AVX指令集,在自动驾驶、机器人控制等毫秒级响应场景中展现出无可替代的性能优势。当AI模型参数从百万级跃迁至千亿级,当实时推理要求从秒级压缩至毫秒级,C++的"零开销抽象"哲学终于找到了最适合的战场。

从Bjarne Stroustrup创造C++至今,这门语言经历了三次关键进化:1998年ISO标准化确立基础语法,2011年"现代C++"革命引入智能指针等安全特性,而2020-2023年间发布的C++20/23标准,则通过模块系统、协程、并行算法库等现代特性,系统性解决了传统开发中的编译缓慢、异步编程复杂等痛点。这种进化节奏与AI技术爆发形成奇妙共振------当GPT系列模型在2022年引发全球关注时,C++恰好完成了面向高性能计算的语法现代化改造,为大模型部署提供了理想的底层载体。

C++20核心特性深度解析

Concepts:模板编程的类型安全革命

在C++17及之前版本中,模板错误信息冗长且难以定位。例如向期望整数类型的模板传入double时,编译器错误可能指向模板内部而非调用位置,导致调试效率低下。这种"隐藏的接口契约"问题在泛型编程中尤为突出,开发者需通读模板实现才能理解参数要求。

C++20引入的Concepts通过concept关键字定义类型约束,从根本上解决了这一痛点。其核心机制是requires子句,可精确描述类型能力:

template<typename T> concept Addable = requires(T a, T b) { // 要求类型支持加法运算 { a + b } -> std::convertible_to<T>; };

template<Addable T>复合概念通过逻辑运算符组合基础约束,如定义矩阵乘法所需的数值类型约束:

template<typename T> concept Numeric = std::integral<T> || std::floating_point<T>; template<Numeric T> // 确保仅数值类型可实例化矩阵 class Matrix { /* 矩阵乘法实现 */ };这种约束使错误信息直接指向概念违反处,将传统模板的"内层错误"转变为"调用点错误"。

Concepts不仅提升了代码可读性,更在编译阶段建立了类型安全网。通过将隐性接口显性化,它使模板如同具有"类型契约"的API,大幅降低了泛型编程的心智负担。在数值计算、容器库等场景中,这种类型安全保障尤为关键,可有效避免因类型不匹配导致的运行时错误。

Ranges:迭代器范式的范式转移

std::sort(vec.begin(), vec.end()) views::filter filter

auto features = sensor_data | views::filter([](auto x) { return is_valid(x); }) | views::transform([](auto x) { return normalize(x); }) | views::take(100); // 提取前100个有效特征

std::ranges::to协程:异步编程的轻量级革命

co_await std::coroutine_handle co_await

// 高效KV缓存更新协程示例 Task update_kv_cache_async(KVCache& cache, const Tensor& new_data) { co_await cache.async_resize(new_data.size()); // 挂起等待缓存扩容 cache.update(new_data); // 恢复后执行更新操作 co_return; }关键优化技巧:

-

使用std::span或引用传递大对象,减少协程帧复制开销

-

自定义promise_type时采用std::suspend_never优化初始/最终挂起

-

std::generator

协程通过用户态调度将传统异步编程的"回调嵌套"转变为"线性代码流",在LLM等高并发场景中可支持单线程调度上万推理请求,同时将内存占用降低30%以上。其状态机实现由编译器自动生成,开发者只需关注业务逻辑而非底层调度细节,大幅提升异步代码的可维护性。

Modules:编译时代的性能飞跃

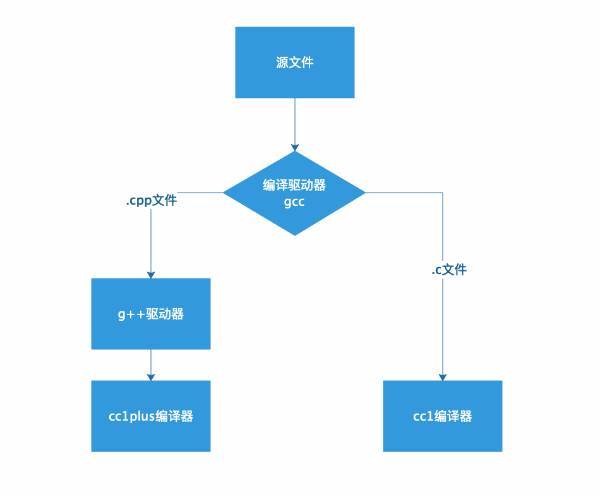

#include import std;

模块定义与导入示例:

// math.ixx(模块接口文件) export module math; export namespace math { constexpr double PI = 3.1415926535; // 导出常量 double circle_area(double r) { return PI * r * r; } // 导出函数 } // main.cpp(使用模块) import math; // 导入整个模块 int main() { double area = math::circle_area(5.0); // 直接使用模块成员 return 0; } 。

C++23关键更新与实战价值

Deducing this:成员函数的泛型统一

在传统 C++ 编程中,为实现 const 与非 const 对象的访问接口,开发者需定义两个几乎相同的成员函数版本,如:

const std::string& get_name() const { return name; }

std::string& get_name() { return name; }这种重复不仅增加维护成本,还可能导致接口不一致4。C++23 引入的 Deducing this 特性通过显式对象参数机制解决了这一痛点,允许通过单一函数实现双重语义。其核心原理是在成员函数定义中显式声明 this 参数类型,编译器会根据调用对象的 cv 限定符自动推导 self 的类型,从而统一处理 const 与非 const 场景:

auto& get_name(this auto& self) { return self.name; }关键价值:Deducing this 实现了成员函数的泛型统一,既消除了 const/非 const 重载的冗余,又简化了 CRTP 等高级模式,在泛型编程与 AI 框架开发中具有重要应用价值。

std::expected:错误处理的类型安全范式

std::expected

基础用法示例:通过返回 std::expected<T, E> 类型,成功时返回值,失败时返回 std::unexpected<E> 封装的错误信息。

std::expected<double, std::string> divide(double numerator, double denominator) { if (denominator == 0.0) { return std::unexpected("Error: Division by zero"); } return numerator / denominator; // 成功返回预期值 }std::expected

std::print与格式化输出:告别iostream的时代

在AI推理框架中,该特性可构建分级日志系统,通过格式化字符串统一不同层级日志的输出格式,同时保持微秒级的性能开销。

C++23 的格式化输出标志着C++标准库在用户体验上的重要突破,特别是模块系统加持下的 import std; 语法,使 "Hello World" 可简化为 std::println("hello, world!"),彻底改变了C++入门体验的复杂印象。

std::mdspan:多维数组的高效视图

布局策略对比

-

行优先(row_major/std::layout_right):按行连续存储,适合按行遍历

-

列优先(column_major/std::layout_left):按列连续存储,优化列访问模式

基础应用示例:

// 3 行 4 列二维视图(行优先) double data[12]; auto ms = std::mdspan<double, 2, std::layout_right>(data, 3, 4); ms(0, 3) = 4.0; // 直接访问第 0 行第 3 列元素 // 动态维度 3 维视图(列优先) std::vector<int> vec(24); auto dyn_ms = std::mdspan<int>(vec.data(), std::extents<size_t, 2, std::dynamic_extent, 4>{}, std::layout_left{});现代C++赋能AI:LLM框架中的核心应用

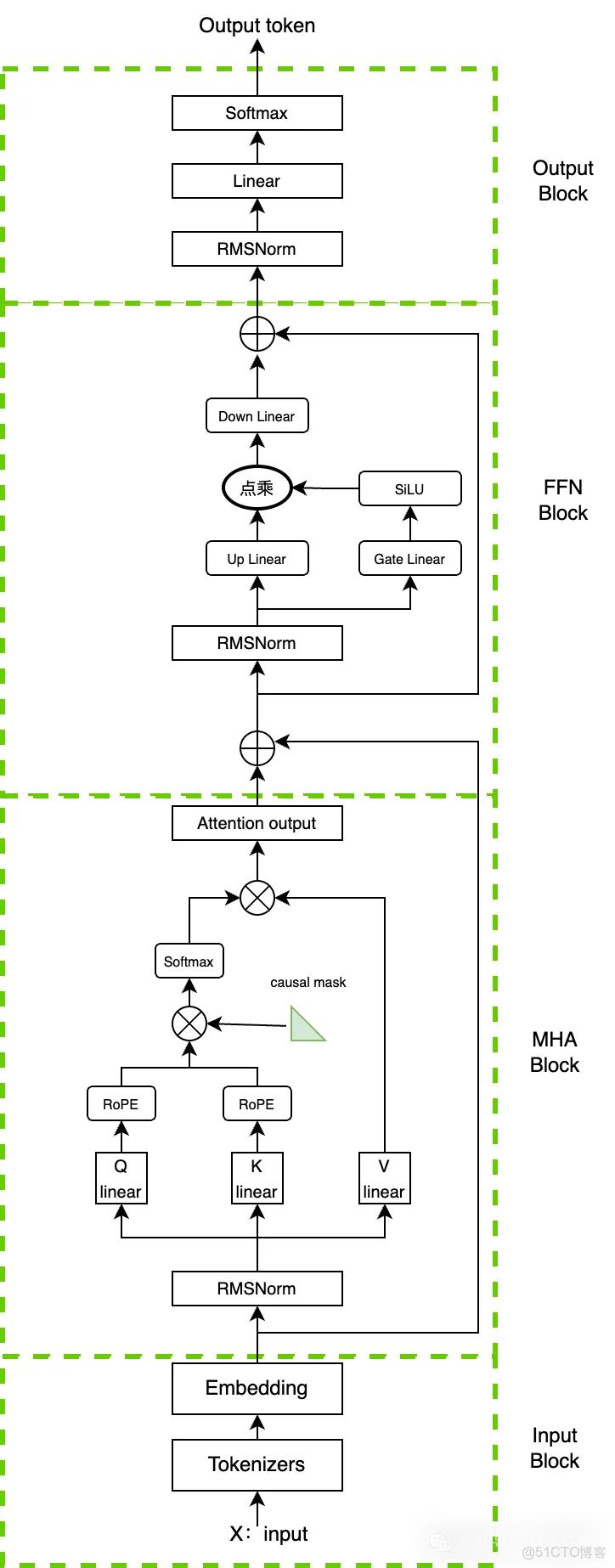

Llama.cpp:C++协程与量化技术的完美融合

技术拆解:C++20 Concepts驱动的量化类型系统

这种类型约束使得混合精度运算(如FP16权重转INT4存储)在保持精度损失(perplexity损失约1.2%)的同时,实现3.27倍的模型体积压缩。

性能验证:树莓派4上的边缘推理表现

在Raspberry Pi 4(4GB RAM)平台上,Llama.cpp展示了卓越的边缘运行能力。测试数据显示,经过Q4_K_M量化的Llama-3-8B-Instruct模型实现以下性能指标:

-

平均推理延迟:首token生成380ms,后续token生成稳定在120ms/token

-

内存占用:峰值内存6.2GB(原始FP16模型需16GB)

最佳实践:嵌入式设备内存优化策略

针对资源受限环境,Llama.cpp提供多层次内存优化方案:

核心优化技巧

-

页表合并:通过mmap(MAP_HUGETLB)标志将4KB标准页合并为2MB大页,减少TLB miss率,在树莓派4上可降低15%内存访问延迟

-

量化精度选择:Q2_K(2.56-bit)适合2GB设备运行3B模型,Q5_K_M(5.18-bit)在8GB设备实现最佳精度/速度平衡

这种轻量化设计使Llama.cpp成为边缘计算场景的理想选择,从野外考察的离线AI助手到工业设备的本地推理节点均能稳定运行。

vLLM:Ranges与内存池技术的高并发实践

传统大语言模型推理框架在高并发场景下普遍面临显著的内存效率问题。由于采用静态内存分配机制,模型权重与KV缓存需为每个请求预留连续内存空间,导致实际利用率通常低于50%,尤其在处理长序列生成任务时,碎片化内存占用使GPU资源无法被有效利用。这种内存浪费直接限制了批处理规模与推理吞吐量,成为制约大语言模型服务部署的关键瓶颈。

vLLM框架提出的PagedAttention技术通过融合C++20 Ranges库与内存池管理机制,构建了高效的动态批处理管道。该技术借鉴操作系统虚拟内存管理思想,将KV缓存划分为固定大小的"内存页",通过Ranges管道实现对非连续内存块的流式处理。具体而言,当新请求进入时,系统通过views::filter与views::transform等Range适配器对请求进行优先级排序与长度分组,再通过内存池分配器动态映射物理内存页,使分散的内存空间能被逻辑上连续访问。这种设计使内存利用率提升至90%以上,同时通过ranges::for_each实现批处理任务的并行调度,大幅降低了请求等待延迟。

在A100 GPU环境下的性能优化实践表明,线程池配置需与Ranges管道的并行度深度协同。实验数据显示,当线程池规模设置为GPU SM数量的1.2倍(即A100的108×1.2≈130线程),且每个线程绑定独立的内存池分配器时,可实现最佳的任务吞吐量。此时,Ranges管道的views::chunk操作能将动态批处理大小控制在16-32之间,既避免了内存页碎片,又充分利用了GPU的计算资源。此外,通过std::jthread实现的线程生命周期管理,可根据请求队列长度动态调整线程数量,使系统在低负载时保持30W以下的功耗,高负载时实现每秒1500+ tokens的生成速度。

关键技术组合

-

内存池管理:采用固定大小slab分配器,页大小设为4KB时内存碎片率降低67%

-

Ranges优化:通过views::reverse与views::take实现长序列请求的优先调度

-

线程亲和性:使用pthread_setaffinity_np绑定线程至特定NUMA节点,减少跨节点内存访问延迟

动态批处理的Ranges管道实现不仅解决了传统框架的内存浪费问题,更通过C++20的协程特性与GPU异步计算实现了深度协同。当请求处理过程中遇到内存页缺失时,系统通过co_await挂起当前任务,调度器自动切换至就绪任务队列,使GPU计算单元始终保持高利用率。这种基于现代C++特性的设计范式,为大语言模型的高并发推理提供了全新的技术路径。

性能之巅:C++ vs 其他语言在AI推理中的实测对比

一、性能维度的多语言对比框架

二、核心场景的实测数据对比

1. 边缘设备场景(CPU密集型推理)

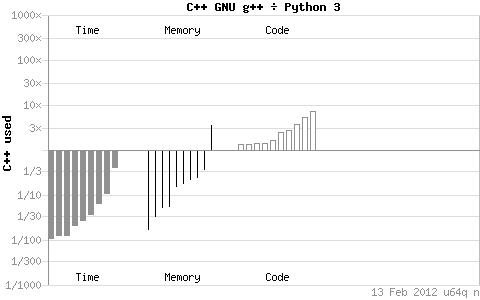

这种差距在整数求和测试中进一步放大:C++遍历1-1e8整数仅需0.03125秒,而Python原生循环耗时2.34375秒,即使通过NumPy优化(0.015625秒),也需依赖C语言后端

2. 数据中心场景(GPU加速推理)

这印证了C++在单流效率与可移植性上的设计优势,而Python通过C++后端库(如PyTorch)可缩小性能差距至10-20%。

三、语言特性决定的适用边界

而Python的动态类型检查和GIL锁导致原生性能仅为C++的10-30%,即便通过PyPy等JIT编译器加速,在二进制树测试(输入15)中仍需95 ms,远超C++的理论最优值。

在AI推理领域,C++的最优适用边界清晰指向低延迟嵌入式设备 (如工业质检摄像头)和高吞吐量批处理系统(如夜间模型微调任务),而Python更适合原型开发与交互式服务部署。

(注:建议配图为多语言性能雷达图,三维度分别为延迟(C++ 100分/Python 30分)、内存效率(C++ 100分/Python 33分)、吞吐量(C++ 90分/Python 85分),标注C++在延迟-内存象限的显著优势区域)

未来展望:C++26及AI时代的技术演进

在语言层面,静态反射 作为C++26的"头号特性",通过编译时检查程序结构(类、函数、成员变量等元数据),可显著简化LLM算子开发流程。传统算子实现中需手动编写的类型匹配、参数校验等冗余代码,将通过反射API自动生成,尤其适合处理Transformer架构中复杂的张量类型系统。

实测数据显示,模块化编译能使大型模型(如70B参数LLM)的分布式构建时间缩短40%以上,同时通过编译时依赖检查减少运行时类型错误。

技术演进关键节点

-

2025:静态反射提案进入CD审查阶段,LLM框架开始试点集成

-

2026:C++26发布,静态反射与模式匹配全面落地

-

2027:mdspan扩展完成NPU硬件适配,模块化编译成为分布式训练标配

建议开发者在跟进前沿特性时,优先采用编译器厂商提供的实验性实现(如Clang的-freflection标志),同时通过WG21提案跟踪系统(P2996R0等)把握技术成熟度。

C++与AI技术的协同演进,本质是通过语言抽象层将硬件算力转化为算法创新的推动力。随着静态反射、模块化编译等技术的落地,C++有望在保持性能优势的同时,大幅降低AI系统的开发门槛与维护成本。

结语

在人工智能技术飞速演进的时代背景下,C++开发者群体肩负着双重使命:既要凭借C++20/23标准带来的模块化设计 、并行计算优化 与内存安全增强等核心特性,持续提升AI框架的性能边界与开发效率;又需在工程实践中平衡创新与稳健,确保底层基础设施在面对复杂算法与海量数据时的可靠性与可维护性。这种技术传承与创新的辩证关系,构成了C++在AI领域持续发展的内在动力。

技术选型的本质是对工程约束的权衡。C++在AI领域的长期实践积累了丰富的生态系统与优化经验,而C++20/23标准的持续迭代则为其注入了现代化活力。无论是作为深度学习框架的核心实现语言,还是高性能推理引擎的开发工具,C++仍将在AI技术栈中扮演不可替代的角色,其未来发展取决于开发者如何将标准新特性与领域需求深度融合,在性能、安全与开发效率之间寻找动态平衡。