1.什么是计算机网络

将分散的,自治的计算机网络系统,通过通信设备与线路连接起来,有功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件 互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数据或视频信号)。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据 ,并能支持广泛的和日益增长的应用。

解读这个定义的核心要点:

-

可编程硬件 :强调了计算机网络的数字化本质,与传统的电话网(电路交换)等专用硬件区分开。这意味着网络的智能和灵活性在于软件(协议)。

-

多种类型数据 、支持广泛应用 :指出了计算机网络的通用性。它不只为某种特定应用服务(如电话网只为通话),而是可以支持Web、Email、视频、文件共享等各种应用。

2.计算机网络,互联网,互连网的区别

计算机网络(网络) :由若干节点(Node) 和连接这些节点的链路(Link) 组成。

节点:可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。

链路:可以是网线、光纤、无线电波等。

互连网(网络的网络) :将多个网络 通过路由器 互连起来,构成了一个覆盖范围更广的网络,即"网络的网络"(internet)。

互联网(Internet) :特指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互连网。它采用 TCP/IP协议族,且前身是美国的ARPANET。

互联网的两种描述方式:

从因特网的工作方式 看,它是一个虚拟的 、庞大的网络,由IP数据报的传递作为核心。

从因特网的服务提供者 看,它由边缘部分 和核心部分组成。

互联网和互连网:

以小写字母 开始的internet(互连网)是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互

连而成的计算机网络。在这些网络之间的通信协议(即通信规则)可以任意选择,不一定非

要使用 TCP/TP 协议。

以大写字母 开始的 Internet(互联网,或因特网)则是一个专用名词,它指当前全球

最大的,开放的、由众多网络相互连接而成的特定互连网,它采用 TCP/IP 协议族作为通信

的规则,且其前身是美国的 ARPANET。

3.计算机网络的组成

1. 从组成部分看

- 硬件 :

- 主机(端系统):如电脑、手机、物联网设备等,是网络的终端节点。

- 通信设备:如集线器、交换机、路由器,负责数据的转发和路由。

- 通信链路:如网线、光纤、同轴电缆,是数据传输的物理介质。

- 网络适配器(网卡):负责将主机数据发往网络,同时接收网络传来的数据,是主机与网络的 "接口"。

- 软件:方便用户使用和实现资源共享的程序,如 Email 客户端、聊天软件、网盘软件等。

- 协议:规定计算机网络通信规则的约定,由硬件和软件共同实现(如网卡 + 软件可实现网络通信协议)。

2. 从工作方式看

- 边缘部分:直接为用户服务(实现通信、资源共享),主要由连接到互联网的主机及其软件组成。

- 核心部分:为边缘部分提供服务(连通性、交换服务),由大量网络和连接这些网络的路由器组成,是数据传输的 "骨干"。

3. 从逻辑功能看

- 资源子网:计算机网络中运行应用程序,向用户提供可共享的硬件、软件和信息资源的部分,主要由连接到互联网的主机组成。

- 通信子网:负责计算机间信息传输的部分,由通信链路、通信设备和协议构成(主机内部的网卡、底层协议也属于通信子网范畴)。

4.计算机网络的功能

- 数据通信 :这是计算机网络最基本、最重要的功能,实现了计算机之间的数据传输,例如不同设备间的文件传输、消息收发等。

- 资源共享:可共享硬件(如打印机)、软件(如应用商店的各类程序)、数据资源(如共享的视频、文档)。比如智能音箱请求服务器处理指令、通过应用商店下载软件、分享视频文件等,都是资源共享的体现。

- 分布式处理:将复杂任务分配给网络中多台计算机协同处理,提升效率。例如大矩阵运算、MapReduce 分布式计算框架的应用。

- 提高可靠性:网络中多台计算机可互为替代,保障服务不中断。比如网盘服务器集群通过数据冗余备份,即使部分服务器故障也能正常提供服务。

- 负载均衡:多台计算机共同分担繁重工作,避免单台设备过载。例如热门游戏用多台服务器均衡处理玩家请求,保障游戏流畅性。

- 其他社会需求:满足远程办公、远程教育、娱乐(如在线视频、游戏)等生活和社会需求。

5.三种交换技术

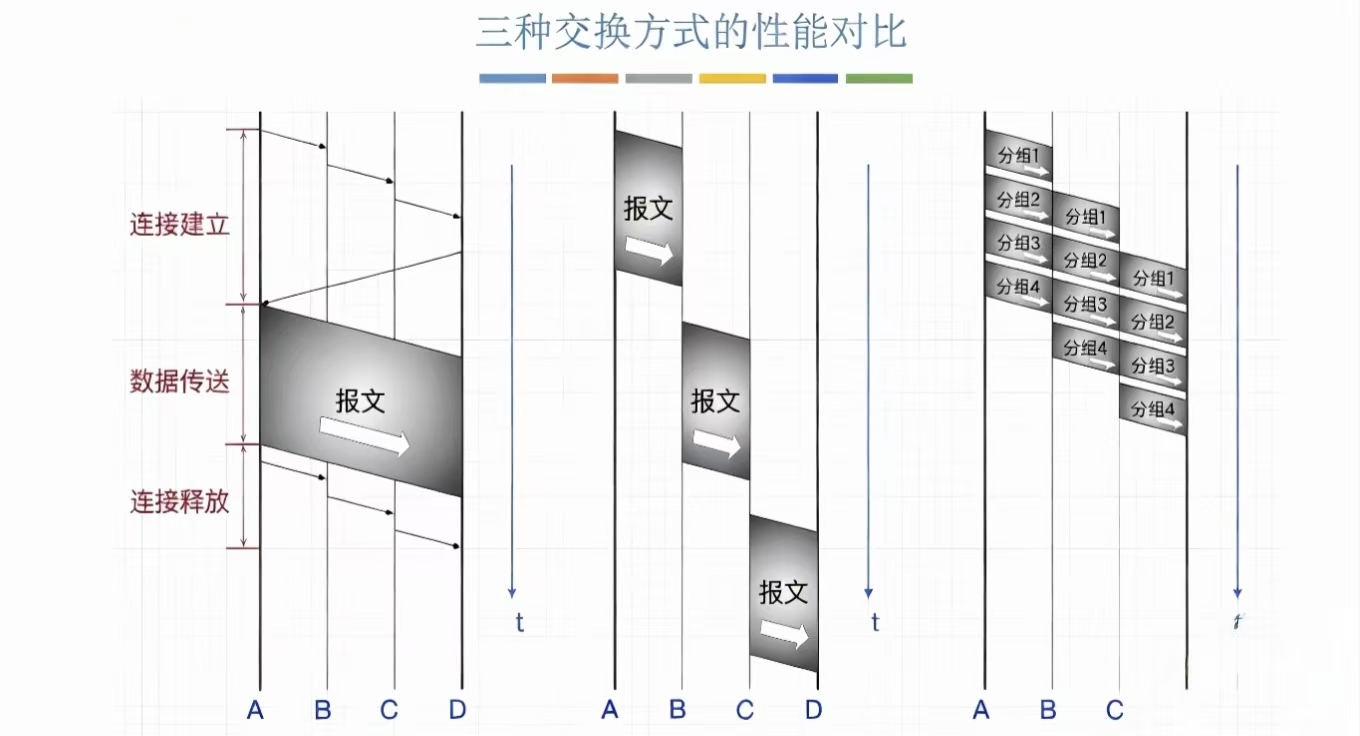

电路交换 :必须经过"建立连接 (占用通信资源)→ 通话 (一直占用通信资源)→ 释放连接 (归还通信资源)"三个步骤。特点 :在通话的全部时间内,通话的两个用户始终独占 端到端的通信资源。效率低。

报文交换 :整个报文传送到相邻节点,全部存储下来后查找转发表 ,再转发到下一个节点。时延较长。

分组交换 :采用存储转发 技术。在发送端,先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段 。在每个数据段前面,加上一些必要的控制信息组成的首部(header) 后,就构成了一个分组(packet)(或称"包")。

分组交换的优点:

高效 :在分组传输的过程中动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。

灵活:为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。

迅速:以分组作为传送单位,可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。

可靠:保证可靠性的网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存性。

6.计算机网络的分类

一、按分布范围分类

- 广域网(WAN):覆盖范围很广,通常跨越城市、国家甚至全球,如互联网的骨干网络。

- 城域网(MAN):覆盖范围为一个城市,用于连接城市内的多个局域网,例如城市的政务网络。

- 局域网(LAN):覆盖范围较小,如一个办公室、一栋楼,常使用 "以太网技术" 实现,像公司内部的办公网络。

- 个域网(PAN):覆盖范围仅限个人周边,如蓝牙设备组成的网络。

二、按传输技术分类

- 广播式网络:通过广播的方式传输数据,接收方根据数据目的地址判断是否接受,例如早期的以太网。

- 点对点网络:数据在网络节点之间通过逐点转发的方式传输,如广域网中的很多网络类型。

三、按拓扑结构分类

- 总线形:所有节点连接到一条总线上,存在 "总线争用" 问题,采用广播式传输,如早期的以太网。

- 环形:节点连成环形,用 "令牌" 解决总线争用问题,采用广播式传输,如令牌环网。

- 星形:所有节点连接到中央设备(如交换机、集线器),不存在总线争用问题,由中央设备实现数据的点对点传输,是现在局域网常见的拓扑结构。

- 网状:节点之间有多条连接路径,灵活、可靠性高,但控制复杂、线路成本高,常见于广域网的骨干网络。

四、按使用者分类

- 公用网:面向公众,"给钱就能用",如电信运营商提供的互联网接入网络。

- 专用网:为特定机构或用户服务,"给钱也不让用",如军队、企业的内部专用网络。

五、按传输介质分类

- 有线网络:通过有线介质传输数据,如双绞线、光纤、同轴电缆组成的网络。

- 无线网络:通过无线信号传输数据,如 Wi-Fi 网络、移动蜂窝网络。

7.计算机网络的性能指标

-

速率 :指数据的传送速率 ,也称为数据率或比特率。单位是bit/s(比特每秒)。额定速率 或标称速率。

-

带宽 :在计算机网络中,带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的"最高数据率"。单位是bit/s。

-

吞吐量 :表示在单位时间内 通过某个网络(或信道、接口)的实际数据量。

-

时延:指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。

-

发送时延:= 数据块长度(bit) / 信道带宽(bit/s)

-

传播时延:= 信道长度(m) / 电磁波在信道上的传播速率(m/s)

-

处理时延:在节点中存储转发时进行处理所需的时间。

-

排队时延:在节点中等待输出链路可用所需的时间。

-

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

-

-

时延带宽积:= 传播时延 × 带宽。表示链路上能容纳的比特数量。

-

往返时间RTT:从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认(接收方收到数据后立即发送确认),总共经历的时间。

-

利用率:

-

信道利用率:信道有百分之几的时间是被利用的。

-

网络利用率:全网络的信道利用率的加权平均值。

-

根据排队论,当信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。

-

8.计算机网络的分层结构

一、网络的体系结构

网络体系结构精确定义了网络的层次划分、各层功能、各层协议(不涉及具体实现)。常见的三种体系结构为:

- OSI 参考模型:7 层结构,是 "法律标准",分层为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

- TCP/IP 模型:4 层结构,是 "事实标准",分层为网络接口层、网际层(IP 层)、传输层(TCP/UDP)、应用层。

- 五层模型:5 层结构,是 "教学用标准",分层为物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层(结合了 OSI 和 TCP/IP 的优势,便于教学理解)。

二、实体、协议、接口、服务

- 实体:第 n 层中的活动元素(软件 + 硬件),称为第 n 层实体。

- 协议 :控制对等实体 之间通信的规则集合,是水平的(对等层之间的约定)。

- 服务 :下层为紧邻的上层提供的功能调用,是垂直的(层与层之间的支撑关系)。

- 接口:又称服务访问点(SAP),上层实体通过 "接口" 请求下层实体的服务(是层间交互的 "入口")。

三、PDU、SDU、PCI

- PDU(协议数据单元):第 n 层的协议数据单元,是 n 层实体间通信的基本单位。

- SDU(服务数据单元):第 n 层的服务数据单元,是 n 层为上层提供服务时传递的数据单元。

- PCI(协议控制信息):第 n 层的协议控制信息,用于实现 n 层协议的控制逻辑。

- 三者关系:

n-SDU + n-PCI = n-PDU = (n-1)-SDU(即下层会将上层的 PDU 作为自身的 SDU,再添加自身的 PCI,形成新的 PDU)。

四、协议的三要素

- 语法:数据与控制信息的格式(如报文的结构、字段的定义)。

- 语义:需要发出的控制信息、完成的动作及做出的应答(如 "某个字段表示确认")。

- 同步(或时序):执行各种操作的条件、时序关系(如 "先建立连接,再传输数据,最后释放连接" 的顺序)。

9.OSI参考模型

巧记:物联网叔会使用

物理传输媒体属于第0层

|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| 应用层 | 为用户应用程序提供网络服务(如文件传输、邮件、Web 访问等),是用户与网络的接口。单位--报文 | HTTP、FTP、SMTP、POP3、DNS 等 |

| 表示层 | 负责数据的格式转换、加密 / 解密、压缩 / 解压缩,使不同格式的应用数据能在网络中传输。 | 各种数据编码格式(如 JPEG、ASCII)、加密算法 |

| 会话层 | 建立、管理和终止两个应用程序之间的会话(如通信双方的连接建立、保持、断开)。 | 会话控制协议(如 RPC) |

| 传输层 | 提供端到端的可靠或不可靠数据传输,负责分段、流量控制、差错控制。单位--报文 | TCP(可靠传输)、UDP(不可靠传输) |

| 网络层 | 负责数据包的路由选择(将数据从源端传输到目的端),处理网络互联、逻辑地址(如 IP 地址)。单位--分组 | IP、ICMP、ARP、RIP、OSPF 等 |

| 数据链路层 | 负责相邻节点间的可靠数据传输,处理帧的封装、差错检测、流量控制,以及物理地址(如 MAC 地址)。单位--帧 | Ethernet(以太网)、PPP、HDLC 等 |

| 物理层 | 定义物理介质的电气、机械、功能和规程特性,实现比特流的传输(如电压、接口类型、线缆标准)。单位--比特 | 双绞线、光纤、RJ-45 接口、以太网物理层规范 |

10.TCP/IP模型

巧记:接网叔用

|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|

| 应用层 | 整合了 OSI 模型的应用层、表示层、会话层功能,为用户应用提供网络服务(如 Web、邮件、文件传输等)。 | HTTP、FTP、SMTP、POP3、DNS、Telnet 等 |

| 传输层 | 提供端到端的可靠 / 不可靠数据传输,负责分段、流量控制、差错控制,与 OSI 传输层功能一致。 | TCP(可靠传输)、UDP(不可靠传输) |

| 网际层(IP 层) | 对应 OSI 网络层,负责数据包的路由选择(跨网络传输),处理 IP 地址、分组转发、网络互联。 | IP、ICMP、ARP、RIP、OSPF 等 |

| 网络接口层 | 整合了 OSI 数据链路层和物理层功能,负责相邻节点的比特流传输及帧的封装、物理介质适配。 | Ethernet(以太网)、PPP、无线局域网协议等 |