一、 核心概念

通信电子围栏 ,顾名思义,就是利用无线通信技术(主要是移动基站)划定一个虚拟的地理边界,并对进入、离开或在该区域内活动的特定终端(手机/物联网卡)进行实时监控和预警。

它不依赖实体护栏,而是通过信号来构筑一道无形的"墙"。

二、 工作原理与技术实现

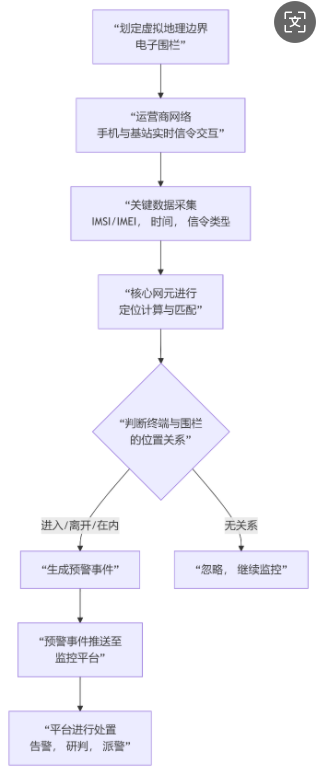

其核心原理是基于蜂窝网络的位置服务,整个工作流程涉及多个环节的协同,如下图所示:

下面我们来详细解析图中的关键环节:

1. 划定边界

- 在电子地图上,通过GIS工具精确绘制一个多边形或圆形区域,作为"围栏"。这个围栏信息被预先设置在监控平台上。

2. 信号捕获与数据来源

这是整个系统的基石。数据主要来自运营商网络的核心网信令。

-

主要信令接口:

-

LTE/5G网络:S1-MME, S6a, S11 等接口。

-

2G/3G网络:A, Gb, Iu-CS 等接口。

-

-

关键数据:

-

IMSI:目标的唯一身份标识。

-

IMEI:手机设备的唯一标识。

-

时间戳:事件发生的时间。

-

基站/Cell ID:终端所连接的基站小区编号。

-

信令类型:如位置更新、附着、切换等。

-

3. 定位与匹配

系统将捕获到的终端位置信息与预设的电子围栏边界进行实时比对。

-

定位技术:

-

Cell-ID:最基础的方式,将终端定位到其服务的基站小区覆盖范围。精度较低(几百米到几公里),但响应快、成本低。

-

三角定位:通过测量终端与多个基站之间的信号到达时间差或到达角度来估算位置,精度有所提升。

-

MR定位:利用终端上报的测量报告数据,包含服务基站和周边多个基站的信号强度,通过复杂的算法实现更高精度的定位。

-

4. 触发与告警

当系统检测到某个目标终端与电子围栏的空间关系发生变化时,会立即触发相应的事件:

-

进入告警:目标从围栏外部进入内部。

-

离开告警:目标从围栏内部去到外部。

-

存在告警:目标持续在围栏内部活动。

-

滞留告警:目标在围栏内停留超过预设时长。

三、 系统架构与关键技术

一个典型的系统包含以下层次:

| 层级 | 功能 | 可能的切入点 |

|---|---|---|

| 数据采集层 | 从运营商核心网分光采集信令数据(如S1-MME, S6a接口)。 | 提供信令采集探针 、DPI设备。 |

| 数据处理层 | 解析原始信令(使用SCTP、Diameter、GTP-C等协议),提取IMSI、位置等关键信息。 | 提供大数据处理平台,负责海量信令数据的实时解析、清洗和标准化。 |

| 业务逻辑层 | 执行围栏规则匹配、定位计算、告警判断。 | 提供核心分析引擎,集成GIS和定位算法。 |

| 应用展现层 | 在电子地图上可视化展示围栏、终端轨迹、实时告警。提供查询、统计、报表功能。 | 提供可视化监控平台,面向最终用户(如公安、安保人员)的UI界面。 |

四、 应用场景

-

公共安全与区域管控

-

重点区域防护:监控敏感区域(如政府机关、军事禁区、使馆区)周边的人员动态,发现异常聚集或闯入立即告警。

-

嫌疑人监控:对特定嫌疑人的手机进行布控,当其进入机场、火车站等关键交通枢纽时,系统自动预警。

-

大型活动安保:在活动场地周边设置电子围栏,实时掌握人流数量、来源和分布,防范踩踏风险。

-

-

智慧交通与出行

-

高速公路监测:在服务区或重点路段设置围栏,分析车流来源、停留时间,为交通管理提供数据支撑。

-

重点车辆监控:监控校车、危化品运输车是否偏离预定路线或进入禁行区域。

-

-

商业与城市管理

-

智慧景区:统计各景点实时客流量,进行超限预警,实现人流疏导。

-

商业分析:分析商圈、店铺周边的人流热力、顾客来源地和停留时长。

-

五、 优势与挑战

核心优势

-

无感知:无需目标安装APP,直接在网络侧实现监控。

-

全覆盖:只要手机有运营商信号即可,覆盖范围广。

-

快速部署:划定虚拟围栏速度快,成本远低于实体工程。

-

可追溯:所有告警和轨迹均可记录、回放,用于事后分析。

总结

通信电子围栏是利用运营商信令大数据,在数字空间中重构物理边界并进行智能行为分析的利器。