servlet,jsp都讲完了,是该讲讲JS了。但梳理之前,我们还是把这么技术的背景好好的梳理下。因为只有知道了背景,才会有真正了解这门技术解决了哪些痛点,它是怎么孕育而生的。这个篇章分为上下两个章节。

一、历史背景与催生(1990-1995)

1、Web 的静态的 "只读" 时代

在 20 世纪 90 年代初,互联网还处于 "学术化" 向 "大众化" 转型的临界点。彼时的网络主要用于科研机构间的数据传输,普通用户想要访问信息,需要通过命令行工具(如 Telnet)输入复杂指令,门槛极高。

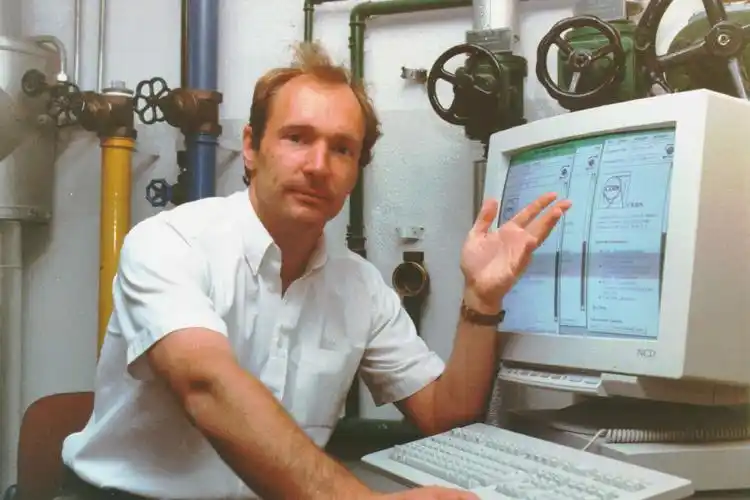

1989 年,蒂姆・伯纳斯 - 李(Tim Berners-Lee)在欧洲核子研究组织(CERN)发明了 HTML 和 HTTP 协议,为 Web 的诞生奠定了基础,但早期 Web 更像 "数字文档库"------ 用户只能被动阅读,无法与内容互动。

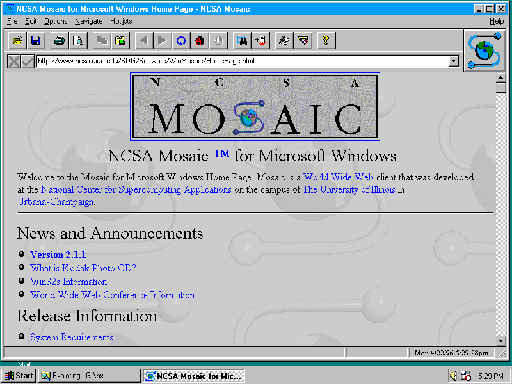

1993 年,NCSA(美国国家超级计算应用中心)的研发团队推出了 Mosaic 浏览器,彻底改变了这一局面。作为世界上第一款支持图文混排的图形化浏览器,Mosaic 首次将 "文字 + 图片" 整合在同一页面中,用户无需记忆指令,只需通过鼠标点击 "超链接" 就能跳转页面。据当时数据统计,Mosaic 推出后仅一年,互联网用户数量就从不足 100 万激增至 1000 万,它就像 "互联网的第一扇窗",让普通大众真正感受到了 Web 的魅力。

但早期 Web 的局限性也十分突出:网页完全由 HTML 和 CSS 构建,属于典型的 "静态网页"。HTML 负责定义内容结构(如标题、段落、图片位置),CSS 负责美化样式(如字体颜色、背景图案),二者结合只能呈现 "固定不变" 的页面。举个具体场景:当时的在线表单(如用户注册页),用户填写完信息点击 "提交" 后,浏览器会将所有数据打包发送到服务器,服务器处理后重新生成一个完整的新页面,再传回浏览器显示 ------ 哪怕只是 "密码格式错误" 这样的简单提示,也需要刷新整个页面。这种 "全页刷新" 的交互模式,不仅浪费带宽(当时主流网速仅 28.8Kbps,刷新一次页面需等待 10-20 秒),更割裂了用户的操作流程,就像阅读书籍时,每翻一页都要重新从头开始。

2、客户端的智能

随着 Mosaic 掀起的 "浏览器热潮",1994 年网景公司(Netscape)成立,同年 10 月推出了 Netscape Navigator 1.0 浏览器。这款浏览器在 Mosaic 的基础上优化了加载速度,支持更多图片格式(如 GIF 动画),上市后迅速占领市场 ------ 据 1995 年行业报告显示,Netscape Navigator 的市场份额一度高达 82%,成为当时浏览器市场的绝对霸主。

但网景很快发现,静态 Web 已无法满足用户需求。当时的主流场景中,用户痛点日益明显:比如在线购物时,填写收货地址后需等待页面刷新才能确认格式是否正确;再比如在线问卷,每选一个选项都要刷新页面保存进度。这些简单操作都依赖服务器处理,不仅导致服务器负载激增(网景曾统计,某电商网站因表单验证请求,服务器日均处理量增加 30%),更让用户陷入 "等待 - 刷新 - 等待" 的恶性循环。

行业迫切需要一种 "客户端智能" 技术:让浏览器具备基础的逻辑处理能力,在本地完成简单任务(如表单验证、动态样式切换),无需频繁请求服务器。举个具体例子:当用户在表单中输入手机号时,浏览器能实时判断 "是否为 11 位数字",并立即弹出提示,而不是等到提交后再刷新页面;当用户鼠标悬停在按钮上时,浏览器能直接修改按钮颜色,无需向服务器请求新的样式文件。这种 "本地处理" 的需求,就像为浏览器装上 "小大脑",成为 JavaScript 诞生的直接导火索。

Brendan Eich的奇迹

1995 年 4 月,网景公司为抢占 "客户端脚本语言" 的先机,紧急招募了程序员 Brendan Eich。当时公司给出的任务非常明确:在 6 周内开发一种脚本语言,嵌入 Netscape Navigator 浏览器,实现 "客户端逻辑处理",且语法要向当时最热门的 Java 语言靠拢 ------ 因为 1995 年正是 Java 的 "爆发年",Sun 公司推出的 Java 语言凭借 "跨平台" 特性风靡行业,网景希望借助 Java 的热度降低开发者的学习成本。

但实际开发节奏比预想中更紧迫:由于市场竞争加剧(传闻微软已开始研发类似技术),网景将工期压缩到 10 天。Brendan Eich 凭借扎实的编程语言设计经验,在极短时间内完成了核心架构:他借鉴了 Scheme 语言的函数式特性(如匿名函数)、Self 语言的原型继承,同时为了贴合 Java 的语法习惯,保留了 "类""对象" 等概念的表面设计(但底层实现完全不同)。

这门语言的命名历程也充满 "时代印记":最初因支持 "实时交互" 被命名为 Mocha(意为 "摩卡咖啡",象征 "活力");1995 年 9 月,网景与 Sun 公司达成合作,为了借助 Java 的品牌效应,先更名为 LiveScript;同年 12 月,在 Netscape Navigator 2.0 正式发布前,最终定名为 "JavaScript"。但必须明确的是,JavaScript 与 Java 本质上毫无关联:Java 是需要编译的静态类型语言,适合开发大型应用;JavaScript 是无需编译的动态类型语言,专注于客户端交互。当时行业内就有开发者调侃:"JavaScript 和 Java 的关系,就像'雷锋'和'雷峰塔'------ 只是名字像而已。"

1995 年 12 月,搭载 JavaScript 1.0 的 Netscape Navigator 2.0 正式发布。当用户第一次在网页上看到 "鼠标悬停按钮变色""表单实时验证" 的效果时,整个行业都意识到:Web 的交互时代,来了。

二、早期发展浏览器大战时代(1995-2000)

1、JavaScript 1.0 的发布与早期能力

1995 年 12 月,Netscape Navigator 2.0 的发布,让 JavaScript 第一次走进公众视野。当时的 JavaScript 1.0 虽然功能简陋,却实现了 "从 0 到 1" 的突破,为 Web 交互带来了三个关键能力:

一是基础 DOM 操作。DOM(文档对象模型)就像 "网页的骨架",JavaScript 通过 DOM API 能直接修改页面元素 ------ 比如在新闻网页中,点击 "展开全文" 按钮,JavaScript 可以动态添加隐藏的段落文本;在图片画廊中,点击缩略图能切换大图的显示内容。当时的开发者曾做过一个经典案例:用 JavaScript 实现 "动态时钟",网页上的时间每秒自动更新,无需刷新页面,这个看似简单的功能,在当时引发了大量开发者的模仿热潮。

二是客户端表单验证。这是 JavaScript 早期最实用的功能之一。在没有 JavaScript 之前,用户填写表单时若输入错误(如邮箱少写 "@"、密码长度不足),必须提交后等待服务器返回错误提示,整个过程需等待 10-30 秒。而 JavaScript 能在客户端实时校验:当用户输入完成后,点击 "提交" 的瞬间,脚本就会检查数据格式,若有误立即弹出 alert 警告框,避免无效的服务器请求。据网景当时的统计,引入 JavaScript 表单验证后,某门户网站的服务器请求量减少了 25%,用户提交表单的成功率提升了 40%。

三是简单交互反馈。除了 alert 警告框、confirm 确认框,JavaScript 还支持 "鼠标事件"(如 onclick 点击、onmouseover 悬停)和 "页面加载事件"(如 onload)。比如当用户点击 "返回顶部" 按钮时,JavaScript 能通过 scrollTo 方法让页面平滑滚动到顶部;当页面加载完成后,能自动弹出 "欢迎访问" 的提示框。这些交互虽然简单,却让静态网页有了 "呼吸感",不再是冷冰冰的文档。

但 JavaScript 1.0 的局限性也很明显:一方面,功能极其有限 ------ 没有循环遍历数组的便捷方法,无法处理复杂的 JSON 数据,甚至不支持 try/catch 异常处理,遇到语法错误就会导致整个脚本崩溃;另一方面,安全性问题凸显。1996 年,有黑客利用 JavaScript 的 "eval 函数"(可执行字符串代码)编写恶意脚本,通过伪装的网页窃取用户的浏览器 Cookie(包含登录信息),这一事件被称为 "JavaScript 第一次安全危机",也让当时很多企业对 JavaScript 持怀疑态度,甚至禁止在内部网站使用。

2、微软的入局

JavaScript 的成功,很快引起了科技巨头微软的警惕。1995 年,微软正全力推广 Windows 95 操作系统,而 Netscape Navigator 的崛起,让微软意识到 "浏览器可能成为操作系统的竞争对手"------ 如果用户通过浏览器就能完成所有操作,Windows 的重要性将大幅下降。为了遏制网景,微软迅速开启了 "浏览器反击战"。

1995 年 8 月,微软推出了 Internet Explorer 1.0(IE 1.0),但这款浏览器功能简陋,市场份额不足 5%。1996 年,微软采取了两项关键策略:一是 "技术模仿 + 差异化",在 IE 3.0 中嵌入了一种与 JavaScript 兼容的脚本语言,命名为 JScript(因未获得 Sun 公司的 "JavaScript" 商标授权),JScript 虽然能实现类似功能,但在 API 设计上故意与 JavaScript 存在差异 ------ 比如网景用document.layers操作层元素,微软则用document.all;二是 "捆绑预装",将 IE 浏览器免费捆绑在 Windows 95 及后续版本中,用户购买电脑后无需额外下载就能使用 IE,这一策略直接击中了网景的软肋(当时 Netscape Navigator 需要付费下载)。

短短两年间,浏览器市场格局发生逆转:1997 年,IE 的市场份额从 5% 飙升至 36%,而网景则从 82% 跌至 54%;1999 年,IE 的市场份额突破 80%,网景彻底失去主导地位,这场 "浏览器大战" 以微软的胜利告终。

但这场战争的代价,却由开发者承担。由于 JavaScript 和 JScript 存在大量兼容性差异,同一功能需要编写两套代码才能适配两大浏览器。比如要实现 "获取网页中的 div 元素",在网景浏览器中需写document.layers['div1'],在 IE 中则需写document.all['div1'];要实现 "AJAX 的雏形(异步请求)",网景用XMLHttpRequest,IE 则用ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")。当时的开发者流传着一句话:"写一行代码,测十个浏览器",兼容性问题成为前端开发的 "噩梦",也严重阻碍了 Web 技术的统一发展 ------ 很多优秀的脚本功能,因无法跨浏览器使用而被迫放弃。

1998 年,网景公司因持续亏损,最终被美国在线(AOL)收购,"浏览器大战" 的第一阶段落幕,但 JavaScript 的 "兼容性困境",才刚刚开始。

3、ECMAScript 的诞生

浏览器大战导致的 "技术分裂",引起了整个行业的担忧。如果任由微软和网景各自定义脚本语言标准,未来的 Web 可能会分裂成 "IE 生态" 和 "网景生态",开发者将面临更大的成本,用户也可能因浏览器不同无法访问同一网站。为了避免这一局面,1996 年 11 月,网景公司主动将 JavaScript 提交给欧洲计算机制造商协会(ECMA),希望通过国际化标准组织制定统一规范。

ECMA 迅速成立了 TC39 委员会(负责脚本语言标准化),成员包括微软、Sun、IBM 等科技公司,Brendan Eich 也作为核心成员参与其中。经过一年多的讨论、妥协与修改,1997 年 6 月,ECMA 正式发布了 ECMAScript 1.0 标准(编号 ECMA-262),首次明确了 JavaScript 的核心语法、数据类型、内置对象等基础内容。

这份标准的关键意义在于 "统一核心":它规定了 JavaScript 必须支持的基础特性(如字符串方法indexOf、数组方法push、布尔类型true/false),同时允许浏览器厂商在标准之外扩展功能(如 IE 的document.all、网景的document.layers)。这就像 "制定了汽车的通用底盘标准",不同厂商可以在底盘上加装不同的配件,但核心结构保持一致。

1998 年,ECMAScript 2.0 和 3.0 相继发布,进一步完善了语言特性 ------ 比如加入了try/catch异常处理、正则表达式支持、JSON格式的早期雏形。值得注意的是,微软虽然在浏览器市场占据主导,但也不得不遵守 ECMAScript 标准:从 IE 5.5 开始,JScript 全面兼容 ECMAScript 3.0,这意味着开发者编写的核心代码,终于可以在两大浏览器中通用。

ECMAScript 的诞生,不仅结束了 "脚本语言无标准" 的混乱局面,更让 JavaScript 从 "网景的专属工具" 变成 "全行业的通用语言"。从此,JavaScript 的发展不再依赖单一厂商,而是进入了 "标准驱动" 的新阶段。

三、AJAX 与 Web 2.0 时代(2001-2009)

1、XMLHttpRequest 的出现

2000 年前后,虽然 ECMAScript 标准统一了核心语法,但 Web 交互的 "痛点" 依然存在 ------ 页面刷新问题。当时的主流 Web 应用(如在线邮箱、论坛),哪怕只是更新一个小小的数据(如收到新邮件的提示),都需要刷新整个页面。以 2000 年的 Hotmail(当时最大的在线邮箱)为例,用户需要每隔几分钟点击 "刷新" 按钮,才能查看是否有新邮件,整个过程耗时 5-10 秒,体验极差。

就在行业陷入 "刷新困境" 时,微软在 2001 年推出的 Outlook Web Access(OWA,网页版 Outlook)中,悄悄加入了一个名为 XMLHttpRequest 的内置对象。这个对象的设计初衷很简单:让浏览器能在 "后台" 与服务器通信,无需打断用户当前的操作。比如在 OWA 中,用户正在编辑邮件时,浏览器会通过 XMLHttpRequest 偷偷向服务器发送请求,检查是否有新邮件,若有则在页面角落弹出提示 ------ 整个过程无需刷新页面,用户甚至察觉不到通信的发生。

XMLHttpRequest 的技术原理并不复杂:它本质是一个 "HTTP 请求代理",能通过 JavaScript 控制请求的发起、参数设置、响应处理。开发者可以用它发送 GET/POST 请求,接收服务器返回的 XML 或文本数据,再通过 DOM 操作更新页面局部内容。但在当时,这个对象并未引起行业关注 ------ 一方面,它是微软的 "私有特性",仅支持 IE 浏览器;另一方面,Web 开发的主流思路仍停留在 "静态页面 + 服务器渲染",很少有人意识到它的潜力。

直到 2004 年,Mozilla(网景破产后成立的开源组织)在 Firefox 1.0 中实现了 XMLHttpRequest,并将其纳入标准 API;同年,苹果也在 Safari 浏览器中支持了这一对象。至此,XMLHttpRequest 成为主流浏览器的通用特性,为后续 AJAX 技术的爆发埋下了伏笔。

2、AJAX 与 Gmail/Google Maps

2005 年,Web 开发领域迎来了 "革命性时刻"。这一年,Web 开发者 Jesse James Garrett 发表了一篇名为《AJAX:A New Approach to Web Applications》的文章,首次提出了 "AJAX"(Asynchronous JavaScript and XML,异步 JavaScript 和 XML)的概念。他在文章中指出:将 XMLHttpRequest(异步通信)、JavaScript(逻辑处理)、CSS(样式美化)、DOM(页面更新)、XML(数据交换格式)结合起来,能打造出 "媲美桌面应用的 Web 体验"。

AJAX 的真正爆发,离不开 Google 的 "实战背书"。2004 年,Google 推出了 Gmail(网页版邮箱),2005 年又推出了 Google Maps(谷歌地图),这两款产品将 AJAX 技术的潜力发挥到了极致。

以 Google Maps 为例:在传统地图网站中,用户查看不同区域需要点击 "上一页 / 下一页" 刷新页面,而 Google Maps 允许用户直接用鼠标 "拖动地图"------ 背后的原理是:当用户拖动鼠标时,JavaScript 实时计算拖动的方向和距离,通过 XMLHttpRequest 向服务器请求 "当前视野内的地图瓦片数据",服务器返回数据后,JavaScript 再将新的地图瓦片拼接到页面上,整个过程流畅无卡顿,就像在使用本地的地图软件。当时有媒体评价:"Google Maps 让人们意识到,Web 应用可以做得和 Photoshop、Office 一样流畅。"

Gmail 则彻底改变了在线邮箱的体验:用户发送邮件时,无需等待页面刷新,JavaScript 会在后台通过 AJAX 提交数据,同时显示 "发送中" 的动态提示;收到新邮件时,页面会自动弹出通知,用户无需手动刷新;甚至可以在编辑邮件时,实时保存草稿到服务器 ------ 这些功能在今天看来习以为常,但在 2005 年,完全颠覆了人们对 Web 应用的认知。

据当时的统计,Gmail 和 Google Maps 推出后,采用 AJAX 技术的网站数量在一年内增长了 5 倍,包括亚马逊、eBay 等电商平台,都纷纷重构页面加入 AJAX 特性。AJAX 的普及,标志着 Web 2.0 时代的正式到来 ------Web 不再是 "单向的信息发布平台",而是 "双向互动的应用平台",用户从 "被动阅读者" 变成 "主动参与者",互联网开始进入 "个性化、社交化" 的新阶段。

3、jQuery 的统治

尽管 AJAX 技术打破了 "全页刷新" 的枷锁,但 2005-2006 年的前端开发仍面临两大 "拦路虎":一是浏览器兼容性的 "历史遗留问题",二是原生 DOM API 的 "繁琐性"。当时主流浏览器(IE 6、Firefox 1.5、Safari 2.0)对 DOM 操作、事件绑定的实现差异巨大 ------ 比如绑定点击事件,IE 用attachEvent('onclick', fn),Firefox 用addEventListener('click', fn);获取元素样式,IE 用element.currentStyle,标准浏览器用getComputedStyle(element)。开发者需要编写大量 "兼容性判断代码",比如一段简单的 "获取元素并绑定点击事件" 功能,原生 JavaScript 代码需包含 3 层判断:

javascript

// 2006年获取元素并绑定点击事件的原生代码

function bindClick(id, fn) {

var elem;

// 兼容IE和标准浏览器的元素获取方式

if (document.getElementById) {

elem = document.getElementById(id);

} else if (document.all) {

elem = document.all[id];

} else if (document.layers) {

elem = document.layers[id];

}

// 兼容事件绑定方式

if (elem.attachEvent) {

elem.attachEvent('onclick', fn);

} else if (elem.addEventListener) {

elem.addEventListener('click', fn, false);

} else {

elem.onclick = fn;

}

}这种 "重复且冗余" 的代码,占用了开发者 60% 以上的精力,严重制约了开发效率。

2006 年 1 月,美国开发者 John Resig 在纽约的一次技术分享中,首次展示了自己开发的 "简化 DOM 操作工具库"------jQuery。这款工具库的核心目标就是解决上述痛点,其核心理念 "Write Less, Do More"(写得更少,做得更多),很快击中了开发者的需求。

jQuery 的革命性优势体现在三个方面:

第一是 "链式调用 + 简洁 API",将复杂的 DOM 操作压缩为 "一行代码"。比如上述 "获取元素并绑定点击事件",jQuery 只需写('#id').click(fn),内部已封装所有兼容性判断;再比如 "隐藏元素并添加动画",原生代码需写 10 余行样式修改和定时器逻辑,jQuery 用('#id').hide('slow')即可实现,且动画效果在所有浏览器中表现一致。据当时的开发者反馈,引入 jQuery 后,DOM 相关代码量平均减少 70%,开发效率提升至少 2 倍。

第二是 "内置 AJAX 封装",解决了异步请求的兼容性问题。原生 XMLHttpRequest 在 IE 6 中需要用ActiveXObject创建,标准浏览器用new XMLHttpRequest(),jQuery 的$.ajax()方法统一了这两种方式,开发者只需传入 URL 和回调函数,无需关注底层实现:

javascript

// jQuery的AJAX请求代码

$.ajax({

url: 'data.json',

type: 'GET',

success: function(data) {

$('#content').html(data.content); // 成功后更新页面

},

error: function() {

alert('请求失败');

}

});这种 "开箱即用" 的 AJAX 方案,让更多开发者能轻松实现异步交互,加速了 AJAX 技术的普及。

第三是 "插件生态的快速崛起"。jQuery 设计了灵活的插件机制,开发者可以基于 jQuery 扩展功能,并发布到社区。到 2008 年,jQuery 插件库已包含超过 10000 个插件,覆盖轮播图(如 Slick)、表单验证(如 Validate)、弹窗(如 Layer)、图表(如 Flot)等几乎所有前端场景。比如电商网站常用的 "商品图片轮播",开发者无需从零开发,只需引入 jQuery 和轮播插件,配置 3-5 行参数即可实现 ------ 这种 "模块化复用" 的模式,彻底改变了 "重复造轮子" 的前端开发现状。

jQuery 的市场渗透率也呈现 "爆发式增长":2007 年,全球 Top 1000 网站中仅有 15% 使用 jQuery;2009 年,这一比例飙升至 78%,包括微软、谷歌、亚马逊、淘宝等巨头企业的官网,均将 jQuery 作为 "前端基础库"。当时的前端面试中,"是否熟练使用 jQuery" 成为衡量开发者能力的核心标准之一,甚至出现 "不会 jQuery 就找不到前端工作" 的行业现象。

更重要的是,jQuery 间接推动了 "前端工程化" 的萌芽。它让开发者意识到 "工具库可以提升效率",进而催生了后续的 RequireJS(模块化加载)、Grunt(自动化构建)等工具,为 2010 年后的前端框架革命奠定了 "重视工具链" 的思想基础。

从 2006 到 2012 年,jQuery 统治前端开发长达 6 年,被称为 "前端开发的黄金时代工具"。尽管后来被 React、Vue 等框架逐步替代,但它解决兼容性、简化 DOM 操作的核心思路,至今仍影响着前端技术的发展 ------ 可以说,jQuery 不仅是一款工具库,更是 "前端开发从'原生时代'走向'工程化时代'的桥梁"。

最后小结:

今天一起回顾JavaScript 发展的前 20 年(1990-2009),它完成了从 "仓促诞生的客户端脚本" 到 "支撑 Web 2.0 的核心技术" 的蜕变:

- 1990-1995 年 "诞生期":在静态 Web 的局限性与 "客户端智能" 的需求中,JavaScript 以 "10 天奇迹" 问世,初步解决了 "表单验证、简单交互" 的痛点,为 Web 注入了 "动态基因";

- 1995-2000 年 "纷争期":浏览器大战导致技术分裂,但 ECMAScript 标准的诞生,让 JavaScript 摆脱 "厂商控制",进入 "标准化发展" 的正轨;

- 2001-2009 年 "复兴期":XMLHttpRequest 与 AJAX 技术打破 "全页刷新" 瓶颈,jQuery 则解决了兼容性与效率问题,推动 Web 从 "静态文档库" 升级为 "动态应用平台",最终迎来 Web 2.0 时代的繁荣。

这一阶段的每一步突破,都源于 "解决用户体验痛点" 与 "提升开发效率" 的核心需求 ------ 而这种 "需求驱动技术进化" 的逻辑,也将贯穿 JavaScript 后续的发展历程。未完待续........