引言:今天我们分为两大部分讲AI大模型的知识点,第一个部分是注意力机制,第二个部分是自注意力机制。

一、注意力机制

01 一句话秒懂

注意力机制=让AI学会"抓重点"的魔法!

可以简单理解为"学霸划重点"。

就像我们在读书时用荧光笔标关键句和重要知识点,AI也主要用注意力机制决定"哪些信息值得放大看"~

02 原理拆解

输入: 一段信息(比如"我爱吃炸鸡")

计算权重: 每个字分配注意力的分数,"炸鸡"分数UP!"我"分数DOWN...

加权输出: 高分信息会被强化处理,最终AI不仅记住句子,还能get到「炸鸡才是灵魂」!

03 为什么颠覆传统?

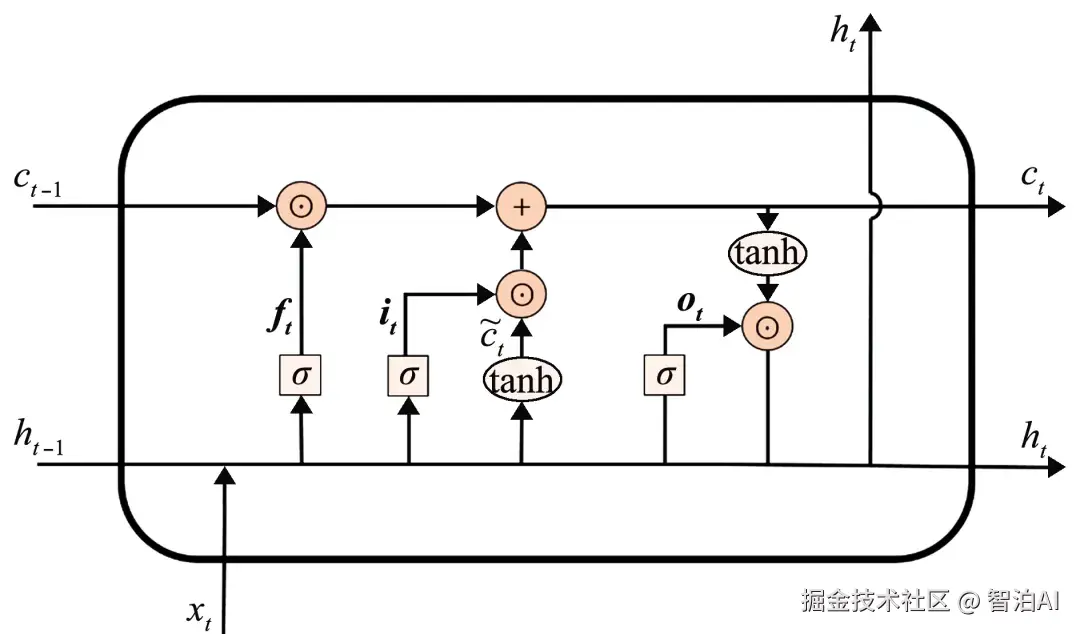

旧版RNN: 强迫症式逐字处理,记不住长文本;每个字平等对待→学得慢还抓不住重点

注意力机制: 一秒扫描全局,动态锁定关键信息;动态权重分配→哪里重要点哪里!

就像学渣VS学霸的笔记差别

04 举个栗子

输入: "我爱北京天安门"

模型内心OS:

"爱"要重点看(情感核心)

"北京"和"天安门"疯狂打call(实体关联)

"我"稍微记一下就行(主语常规操作)

05 核心技术解析

1)核心思想

通过动态权重分配,让神经网络在处理序列数据时,能够针对不同位置的信息分配不同的关注度(attention)。类比人类阅读时对关键词的重点关注。

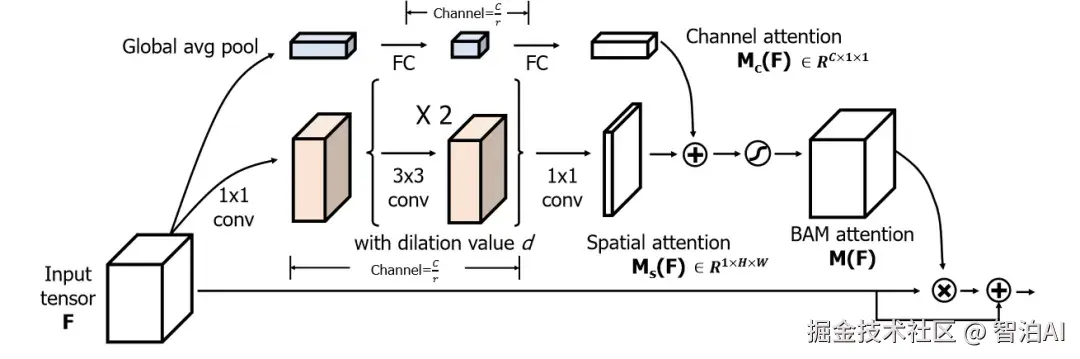

2)核心组件

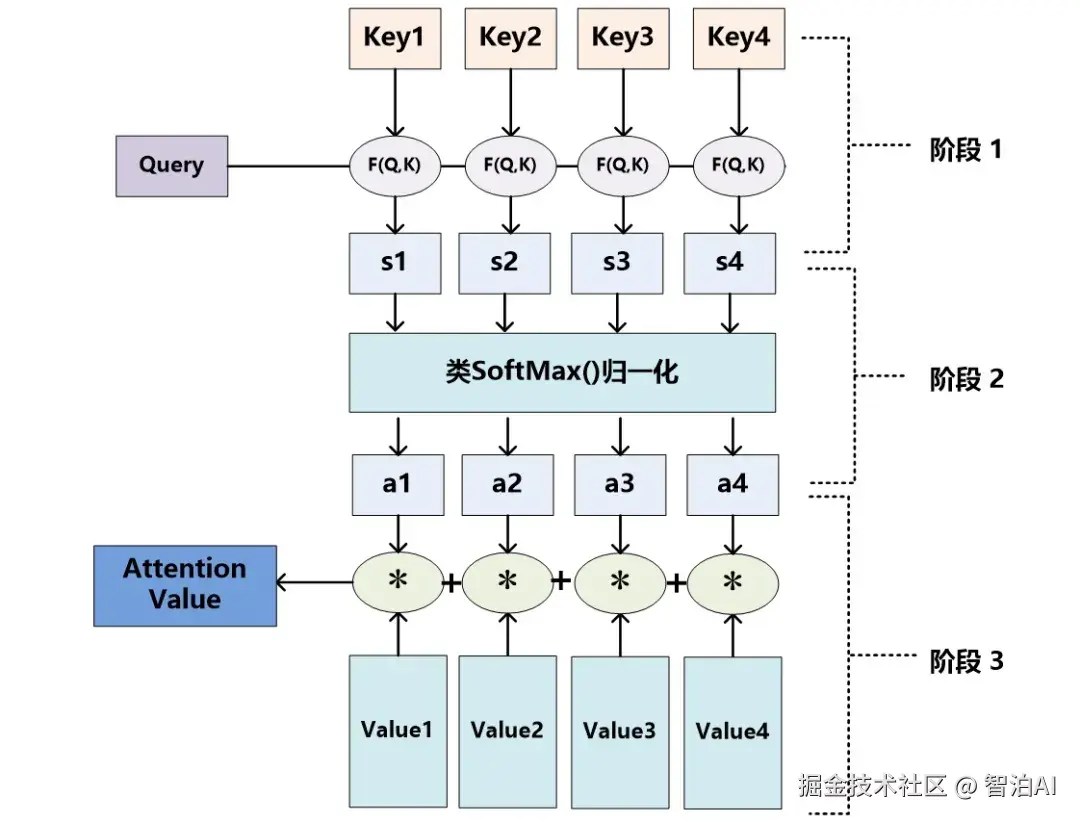

QKV矩阵(Query-Key-Value):

Query: 当前处理位置的表示向量(需要查找什么)

Key: 所有位置的索引向量(能提供什么信息)

Value: 实际携带的信息向量(最终传递的信息)

三者均通过线性变换从输入向量获得,共享同一组输入但承担不同角色

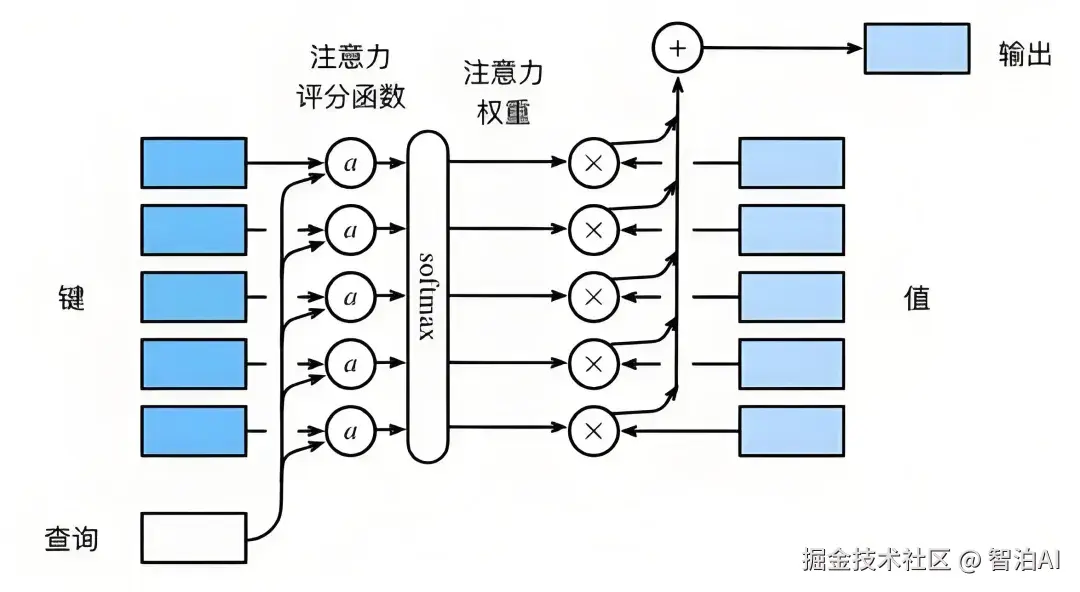

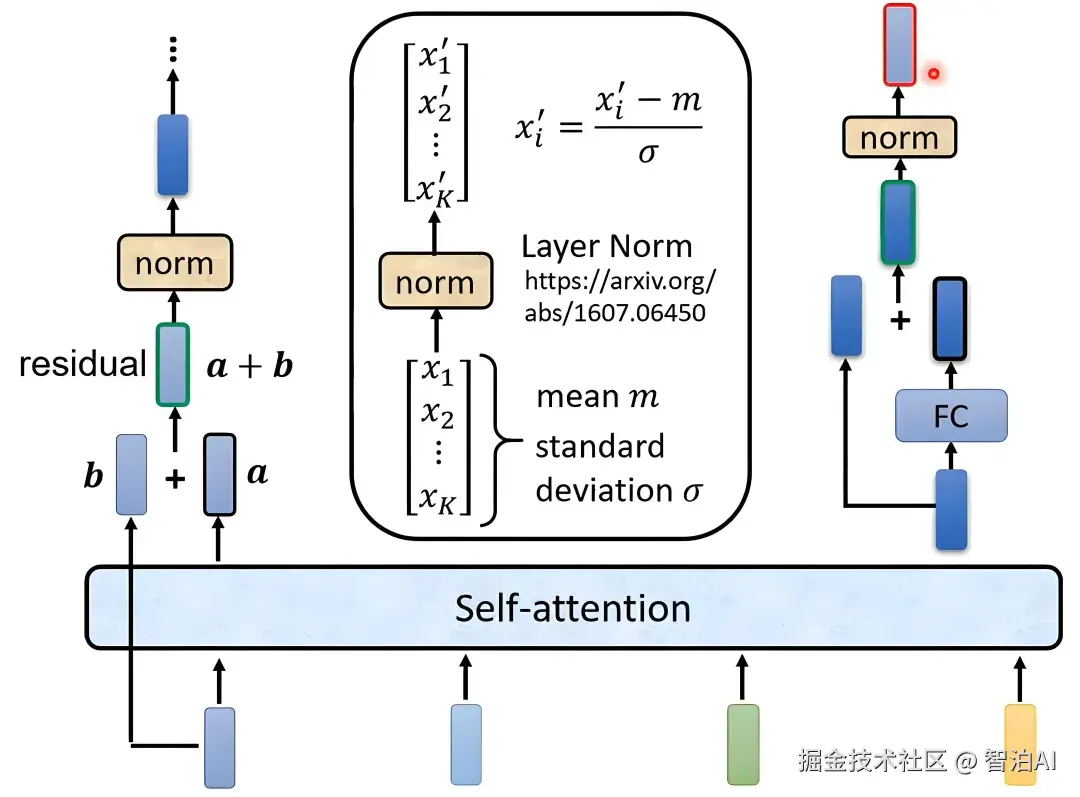

3)计算过程

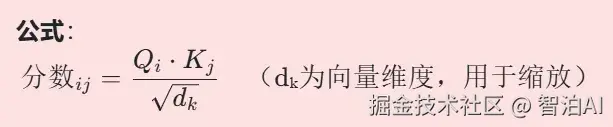

Step 1: 相似度计算: 通过Query与所有Key的点积计算注意力分数

Step 2: 权重归一化: 使用Softmax函数将分数转换为概率分布: AttentionWeights=Softmax(Score)

Step 3: 信息聚合: 加权求和Value向量: 0utput=Σ(Attention Weights * Value)

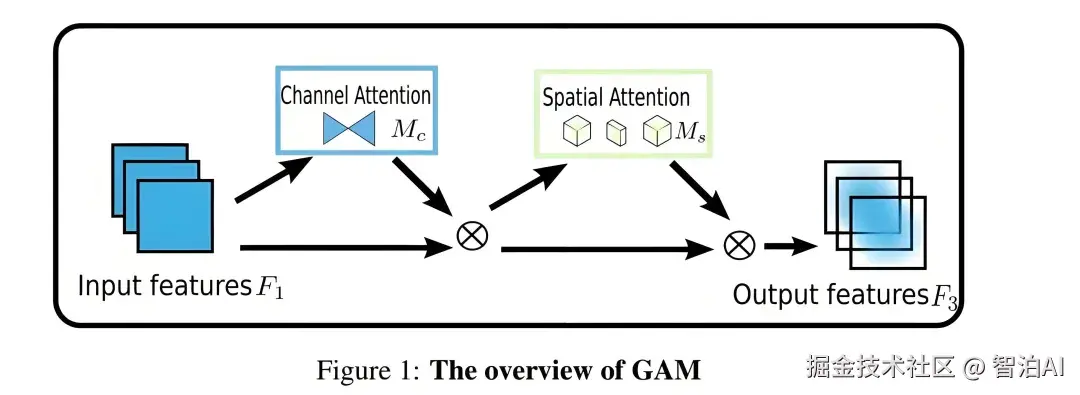

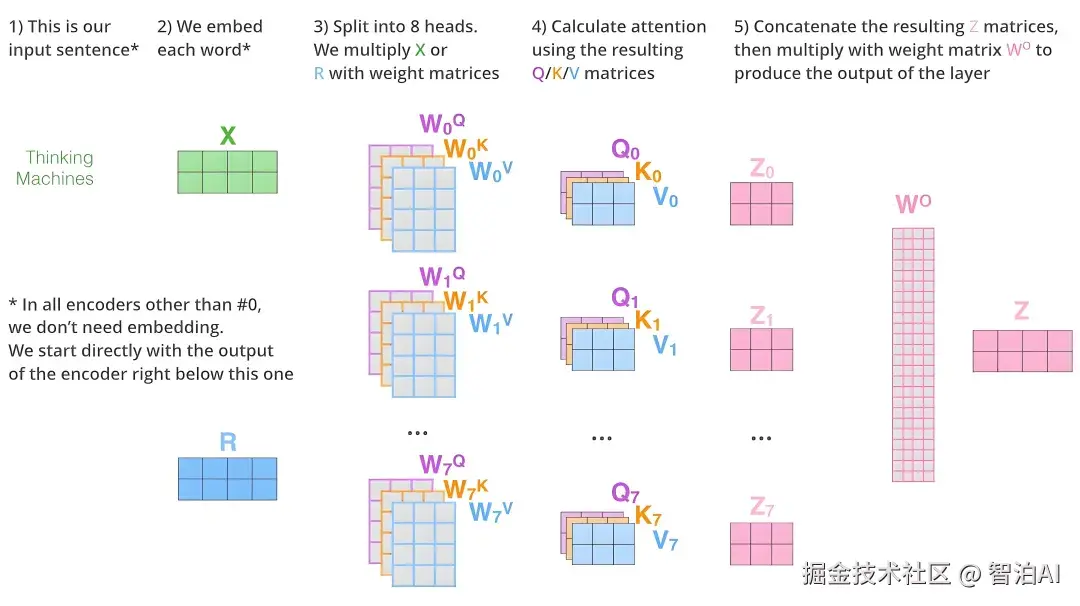

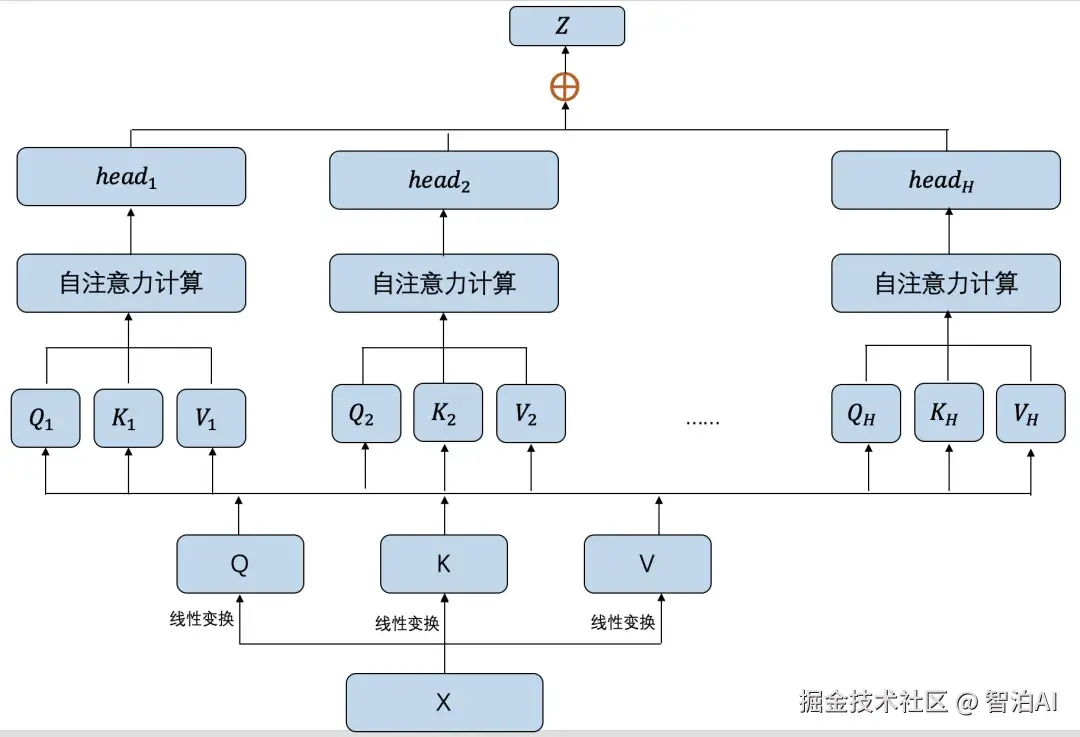

4)多头注意力(Multi-Head)

并行多个独立的OKV计算通道

每个"头"学习不同的语义空间关系

最终拼接所有头的输出并通过线性层融合

5)核心优势

上下文感知: 每个词的表示动态依赖上下文

并行计算: 突破RNN的序列依赖限制

长程依赖: 直接建立任意位置关联

6)实际应用理解

当处理句子"The animal didn't cross the street because it was tootired"时:

"it"的Query会与"animal"的Key产生高相关性

自动消除指代歧义,而非像RNN需要逐步传递状态

通过多头机制,同时捕获语法结构和语义关联

二、自注意力机制

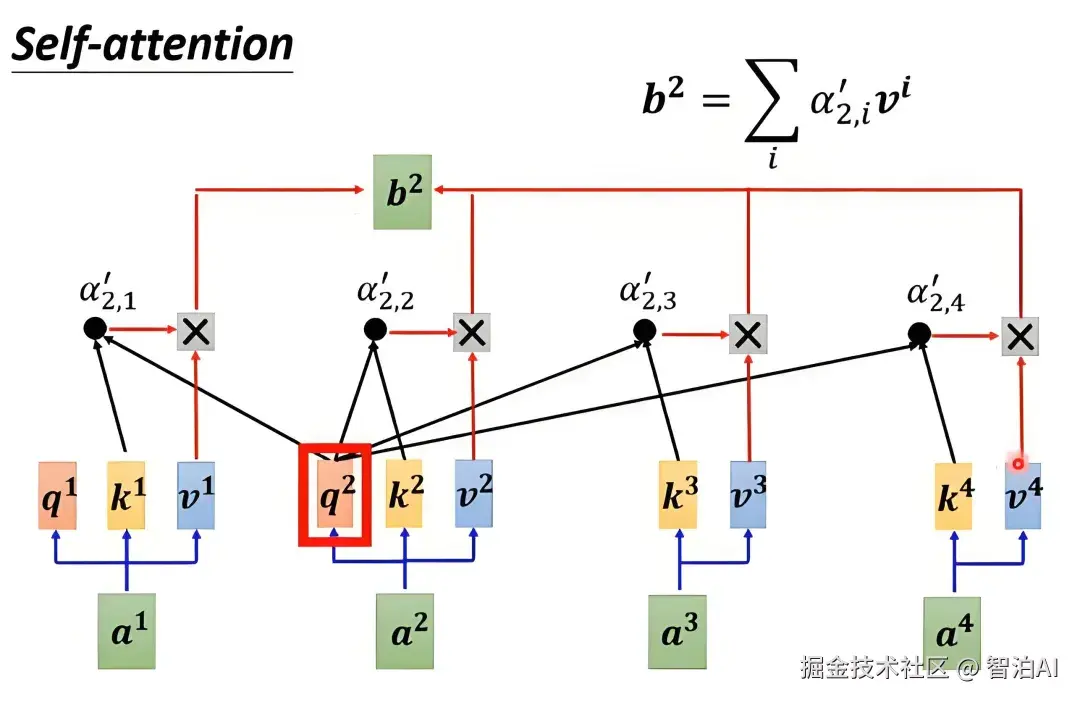

1、自注意力机制是什么?

自注意力机制就像"信息关联雷达"。假设你在读一句话,每个词都会自动扫描整句话的其他词,找出哪些词和自己相关(比如"猫"会更关注"抓"老鼠")。通过动态计算权重,模型决定在理解当前词时,应该"重视"哪些上下文信息。

技术定义

自注意力(Self-Attention)是让输入序列中的每个元素(如单词)通过查询(Query)、键(Key)、值(Value) 向量,与其他元素计算相关性权重,最终加权聚合全局信息的机制。

2、自注意力的工作原理(简化版)

输入处理

每个词(如"猫")被转换为三个向量:

Query(要找什么)

Key(能提供什么)

Value(实际内容)

计算相关性

用Query和所有词的Key做点积,得到相关性分数(如"猫"和"抓"分数高,和"天空"分数低)。

归一化与聚合

对分数做Softmax归一化,得到权重(总和为1)

用权重对Value加权求和,得到当前词的新表示(融合了相关上下文)

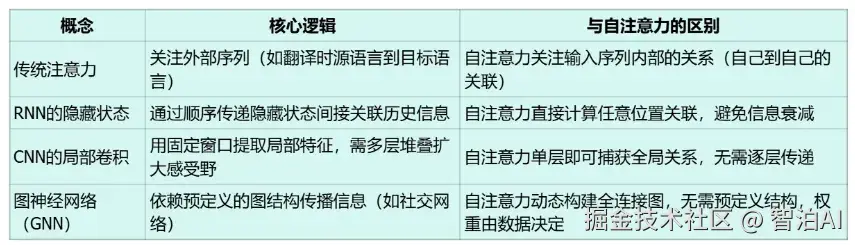

3、与相关概念对比

4、说人话版: 用"自助餐厅选餐"理解自注意力

想象你在自助餐厅搭配一份营养均衡的餐盘:

Query(需求) : 你今天的营养目标(比如"高蛋白、低糖")

Key(食物属性) : 每道菜的标签(如"牛排: 高蛋白; 蛋糕: 高糖")

Value(实际内容) : 食物本身。

自注意力过程:

你拿着需求(Query)扫描所有菜的标签(Key),计算匹配度(比如牛排得分高,蛋糕得分低)。

根据得分分配取餐量(Softmax权重): 牛排拿多,蛋糕拿少。

最终餐盘(输出)是各菜品(Value)按权重的组合,满足你的全局需求

对比传统方法:

RNN式选餐: 必须按顺序取菜,且每次只能参考前一道菜的选择,容易漏掉后面的优质选项

CNN式选餐: 每次只看相邻的3个菜,要来回走多次才能覆盖全部菜品

5、总结与学习建议

总结

自注意力机制通过"动态关联全局信息",解决了传统模型无法高效处理长距离依赖、计算冗余的问题。它是Transformer的核心,也是ChatGPT、BERT等大模型理解上下文的关键。

学习建议

1)先理解核心思想:

重点掌握Query、Key、Value的作用,以及"权重分配-聚合"的流程,暂时忽略数学细节。

2)对比实验:

用PyTorch/TensorFlow实现一个简单的自注意力模块(10行代码以内),对比输入输出变化。

3)结合经典论文:

精读《Attention Is All You Need》的注意力部分,配合代码解读(推荐Jay Alammar的博客)。

4)数学补充:

复习矩阵乘法、Softmax函数、向量点积的意义(关键公式不超过3个)

5)应用延伸:

研究多头注意力(Multi-Head)如何扩展模型能力,以及位置编码为何必要

一句话忠告:

自注意力不是魔法,本质是"通过数据驱动的权重分配,实现信息的高效整合"。先建立直觉理解,再深入数学和代码,避免被复杂公式劝退。

更多AI大模型学习视频及资源,都在智泊AI。