最近在参加公司的 Agent 比赛,尝试将一个想法用完整的 Vibe Coding 流程来实现,经过一些曲折,最后完成了,比传统Coding的效率的确提升了5倍左右,先介绍项目,最后再写开发总结。

1. 思维导图介绍

体验地址: mind.su007.club/

项目github地址: github.com/linkxzhou/S...

1.1 功能介绍

之前使用过市场上各种思维导图,虽然很多搭载了AI的功能,但是基本上都需要自己写提示词,其实使用思维导图往往是想整理思路,如果能将自己的思路再用提示词整理一遍,其实已经不需要思维导图了,所以开发脑图的目的是为了让使用者沉浸式思路,AI辅助续写。

基于以上思考,开发这块产品首先用户需要设置的东西要少,界面要简单,所以首页是这样的:

- PC浏览器上:

- 手机端:

为了减少用户对功能的焦虑,toolbar 只提供常用的功能:

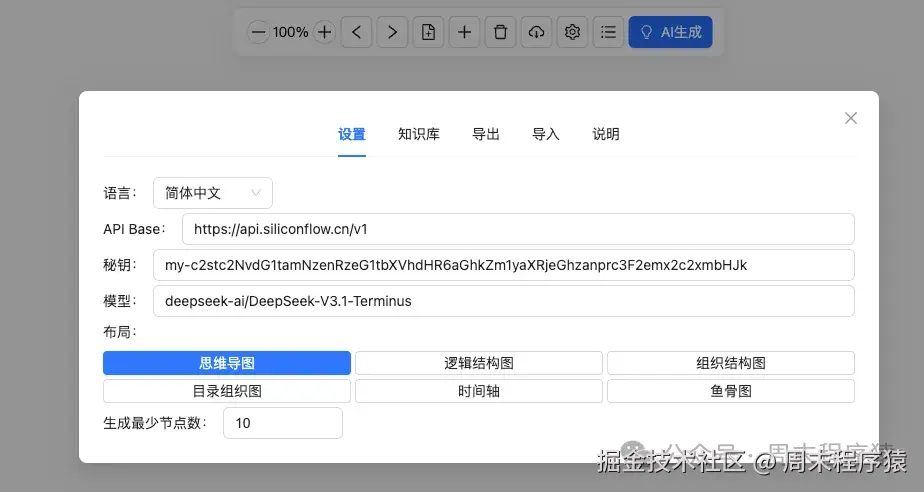

设置中的功能主要功能包括:

- AI的通用设置

- 布局:支持思维导图,逻辑结构图,组织结构图,目录组织图,时间轴,鱼骨图

- 生成节点数

- 私有知识库

- 导入JSON等

- 导出JSON,图片等

1.2 模版列表

模版列表的目的是方便用户不需要关心提示词,比如读书笔记,在思维导图中是有一种通用的模式,充分利用大模型已有的知识,整理思考方式,当前功能后续会扩充更多的思考模版,目前支持:

- 读书笔记

- 第一性原理分析问题

1.3 提示词

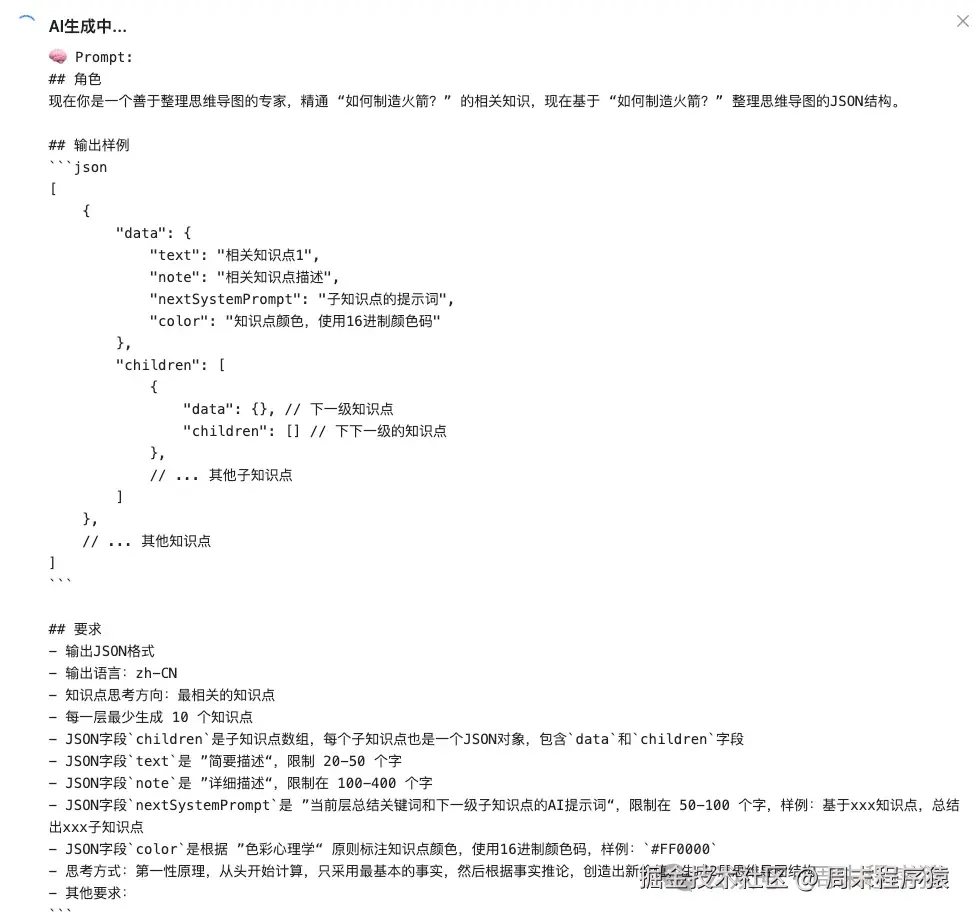

对于知识整理,提示词比较重要,为了大家方便复现生成,所以生成过程中会展示提示词,比如《如何制造火箭?》

2. 总结

2.1 Vibe Coding 还是 Spec Coding 开发方式对比

- Andrej Karpathy在2025年初提出的 "Vibe Coding" 概念,强调 "忘记代码存在,专注创意表达" 的开发模式,是一种直觉驱动的快速原型方法,通过自然语言与AI对话,以极高的速度将模糊想法转化为可运行代码。

- "Spec Coding" 则是一种规范驱动的可控工程方法,强调在编码前通过结构化的文档明确需求和设计,再让AI在严格约束下生成代码。

以上两种编程方式各有利弊,对于团队协作和需要长期维护的系统,必须要有一套规范化的工程文件,比如 requirements.md、design.md、tasks.md,定义清楚功能边界,设计边界,任务边界等,所以 "Spec Coding" 是必须的。

对于创意探索和MVP验证,不在乎质量,只是为了做原型验证,"Vibe Coding" 能快速搭建工程。不过我个人用AI开发一些工具经验而言,无论什么项目,其实都可以从 "Vibe Coding",当你完整探索了这个项目的边界的时候,再转向 "Spec Coding",对于工程开发人员这个可能是比较自然的过程。

就像《黑客与画家》一书中描述程序员和画家的相似之处在于不断修改你工程,让其更丰富,除非重构型的项目,一般项目开始定义的功能拆解,AI可能比我们想的功能更丰富。

所以想使用 Vibe Coding 开发,不断探索边界,然后将边界框定好了以后,整理规范化的工程文件,对项目进行重构,进入 Spec Coding,这个也是我开发思维导图的方式。

2.2 Code is cheap, show me the product

之前一直说:Code is cheap, show me the talk,其实产品才是 AI 时代最应该关注的。

现在利用 CodeBuddy, Codex,TRAE 等编程工具,10分钟就可以实现一个完整的 Demo,但是要将这个 Demo 打造成一款伟大的产品却很难。

虽然做过很多小的demo,这个方面没有发言权,不过我觉得我会一直遵循精益求精的原则,不断是完善一个工具。

2.3 如何减少代码出错的概率

之前写过很多 Prompt 技巧,这里就不说了,这里总结项目减少出错可能在于框架的选择:

- 优先选择开源社区通用的框架,比如前端使用

vue+ant-design,首先模型已经有相关知识,出错的概率比较少,另一个组件比较丰富,复用的组件越多,使用的代码就越少,出错的概率就越小; - 作为一个后端开发,个人经验是,如果能用前端实现的,就必要用到后端功能,即使必须要用后端,可以优先考虑

Supabase,FireBase等BaaS框架解决后端问题; - 不要将功能堆到一个文件中,单个文件不建议超过 500 行,如果超过就尝试将功能拆解出来,毕竟现在的大模型上下文太大,会遇到各种幻觉问题;

- 尽量写好

requirements.md、design.md,这样能定义功能边界,防止模型太过于发散导致重构的困难加大; - ....