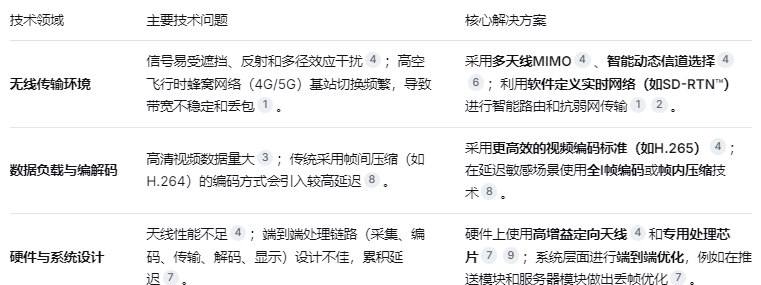

无线传输环境、数据编解码、硬件性能乃至系统设计的多方面复杂挑战。这个表格梳理了其中的核心技术问题与主流解决方案。

深入了解解决方案

网络传输优化

专用网络协议与智能路由:基于UDP的自定义传输协议,结合前向纠错(FEC)和选择性重传(ARQ)机制,可以在不显著增加延迟的前提下有效对抗数据包丢失。软件定义实时网络(如SD-RTN™)则通过在全球部署节点,并利用智能动态路由技术,为数据包在复杂的公网环境中选择一条最优的传输路径,从而显著降低传输延迟和抖动。

链路聚合与多频段协同:让无人机同时使用Wi-Fi和4G/5G网络进行数据传输,可以有效提升链路可靠性。例如,用Wi-Fi传输低延迟的控制信号,同时用4G/5G回传高清视频,能够突破单一网络的限制。

编解码技术革新

低延迟编码方案:对于需要极致低延迟的场景(如FPV飞行),可以采用全I帧(All-Intra)编码。这种编码方式牺牲了一定的压缩效率,但消除了等待参考帧的依赖关系,能将编码延迟降至16.67ms以下。同时,AI辅助的自适应码率控制技术可以根据实时的网络带宽,动态调整视频的码率、分辨率或帧率,优先保障流畅度。

硬件性能与抗干扰设计

天线与射频优化:使用高增益的定向天线(如平板天线)可以将辐射能量更集中地指向无人机,从而增强信号强度并抑制多径干扰。支持双频自动切换(2.4GHz和5.8GHz)的系统能让无人机在复杂环境中自动选择干扰较小的频段。

专用处理芯片与端到端优化:采用为视频处理和高性能计算设计的专用芯片(如海思的方案),可以极大地提升数据采集、编码和加密的处理速度。一些领先的芯片方案声称可以实现从图像采集到显示端到端28ms的超低延迟。

实战中的排查与优化技巧

在实际操作中,除了上述核心技术,一些实用的排查和优化手段也能有效改善延迟体验。

日常排查步骤:如果遇到图传延迟或卡顿,首先检查无人机和遥控器的固件是否为最新版本。然后,通过App查看图传信道干扰情况,尽量选择干扰少的信道或使用"自动选择"功能。最后,确保你使用的移动设备性能足够,因为性能不足的设备也可能成为延迟的瓶颈。

系统级优化思路:在系统设计上,可以采用"生产者-消费者"模式配合环形缓存区来管理数据流,并在拥塞时实施关键帧丢弃策略,以牺牲少量画质为代价保证实时性。对于指令控制信道(如操控光电吊舱),采用短数据包和高效的连续重传与标记机制,可以显著降低在高误码率环境下的操控延迟。

未来技术展望

技术仍在不断演进,一些前沿方向有望进一步突破延迟的极限:

5G与网络切片:5G网络以其超低延迟、高可靠性的特性,未来可通过"网络切片"技术为无人机分配专属的虚拟网络通道,提供更优质的服务。

AI的深度应用:AI将不仅用于画质增强,还可以用于预测性网络切换和智能码率预调整,提前应对网络状况变化,实现更精准的延迟控制。

毫米波通信:毫米波频段能提供极高的传输速率,虽然目前存在穿透性差等问题,但仍是未来实现超高速、超低延迟图传的潜在技术。