聚类(Clustering)简介

聚类是一种 无监督学习方法 ,用于将数据集划分为多个 组(簇,Clusters) ,使得组内样本之间的相似性尽可能高,组间样本的差异性尽可能大。它常用于数据探索、模式发现和降维。

1. 聚类的基本原理

-

目标:将未标注的数据集划分成若干簇,使得:

- 同一簇内的样本尽可能相似(簇内紧凑性高)。

- 不同簇之间的样本尽可能不同(簇间分离性强)。

-

常用距离度量:衡量样本之间的相似性或差异性。

- 欧几里得距离

- 曼哈顿距离

- 余弦相似度

- Jaccard 相似系数

2. 常见的聚类算法

(1)K-Means

-

原理:通过迭代,将数据点分配到最近的中心,并更新中心点位置,直到收敛。

-

特点:

- 简单高效,但对初始点敏感。

- 适合处理形状为球形的簇,且对噪声和异常值较敏感。

-

参数:需指定簇数 k。

(2)层次聚类(Hierarchical Clustering)

-

原理:

- 凝聚层次聚类:从每个点开始,每次合并最近的两个簇,直至形成一棵树。

- 分裂层次聚类:从整体开始,每次拆分最不相似的簇,直至每个样本独立为一簇。

-

特点:

- 不需要指定簇数。

- 可以生成树状结构(树状图)。

- 计算复杂度较高,不适合大规模数据。

(3)DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

-

原理:基于密度的聚类方法,按照样本点的密度分布识别簇,同时将低密度区域的点标记为噪声。

-

特点:

- 自动确定簇数。

- 对非球形簇效果好。

- 能处理噪声和异常值。

-

适用场景:地理位置聚类、密度差异明显的数据。

(4)高斯混合模型(Gaussian Mixture Model, GMM)

-

原理:假设数据是由多个高斯分布混合而成,通过最大化似然估计找到每个高斯分布的参数,进行软聚类。

-

特点:

- 与 K-Means 不同,可以进行 软聚类(一个点可以属于多个簇)。

- 适合处理椭圆形或复杂分布的簇。

(5)Mean-Shift

-

原理:通过滑动窗口找到密度最大的区域,每次迭代移动到密度中心,最终将点分配到密度吸引的簇中。

-

特点:

- 不需要指定簇数。

- 对非球形簇效果好。

- 计算复杂度较高。

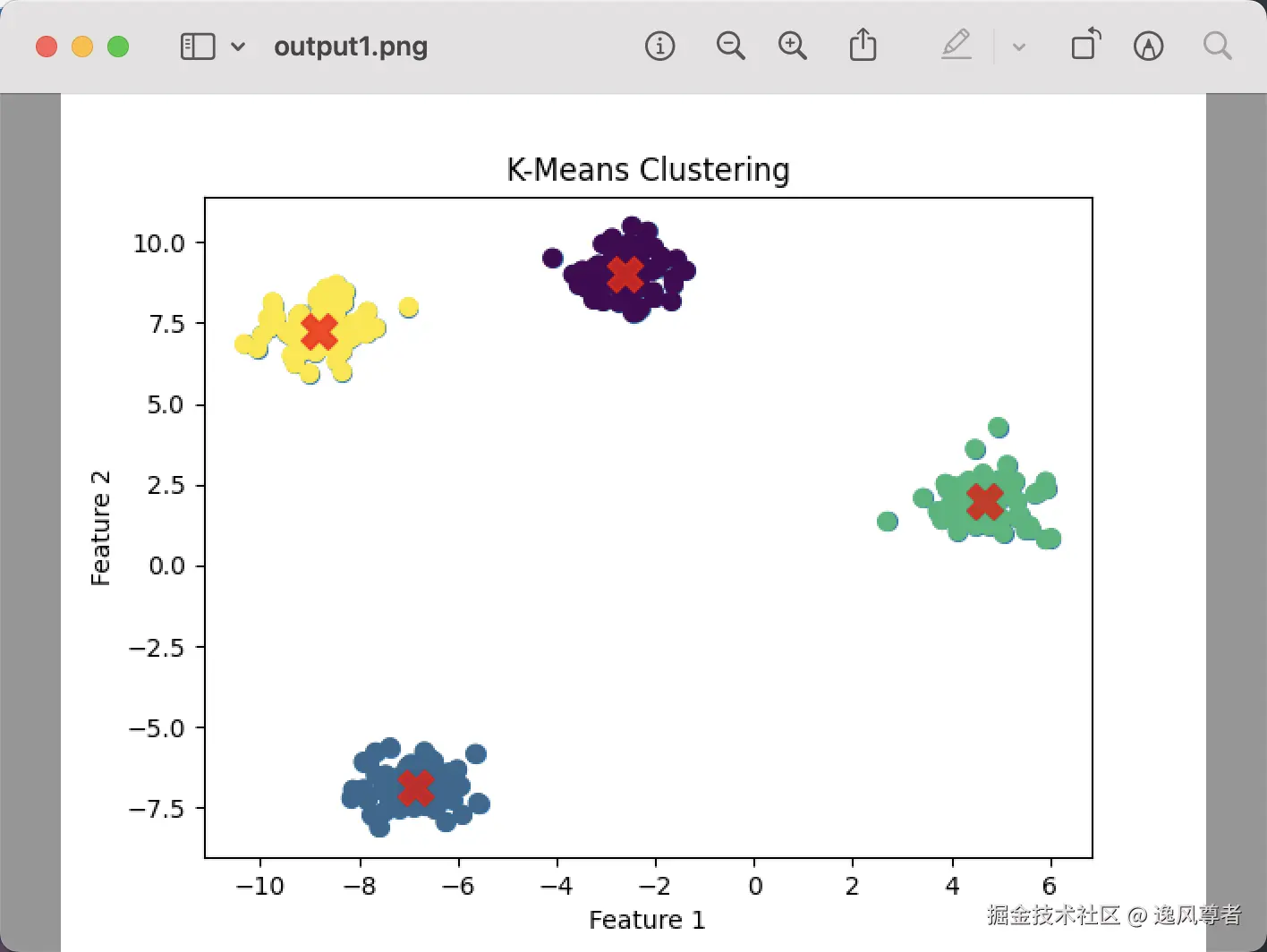

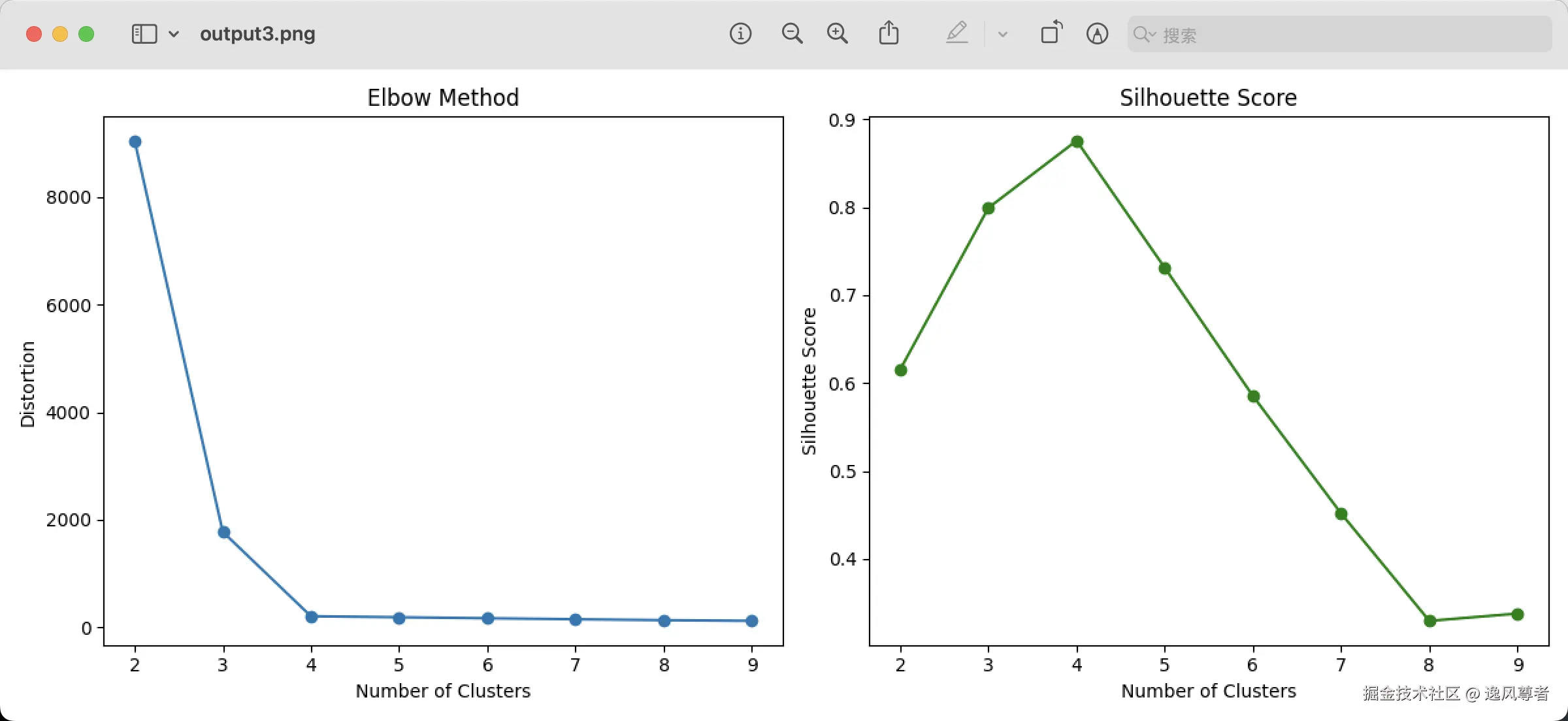

3. 聚类评估指标

由于聚类是无监督学习,评估其效果需要特定的指标:

内在评估

- 轮廓系数(Silhouette Coefficient) :衡量样本在所属簇和最近簇之间的紧密性和分离性。

- 簇内方差(Inertia) :衡量簇内样本与簇中心的平方和距离。

外在评估

如果有已知标签,可以用分类指标评估聚类效果:

- 纯度(Purity) :聚类结果中主类样本占比。

- 调整兰德指数(ARI, Adjusted Rand Index) :度量聚类与真实标签的相似性,值范围 [-1, 1]。

4. 实际应用

- 客户细分:在电商、银行中根据用户行为特征划分客户群体。

- 图像分割:通过像素特征对图像区域进行聚类。

- 文档分类:根据文本相似性将文档聚类。

- 推荐系统:基于用户偏好分组,为组内成员推荐类似的产品。

- 生物信息学:基因表达聚类,发现生物学模式。

5. 使用示例:K-Means 聚类

1. 问题背景

假设我们有一组二维数据点,需要将这些点分成几个簇。每个簇代表一类相似的数据。

目标:利用 K-Means 算法对数据点进行聚类,并直观展示其聚类结果和算法步骤。

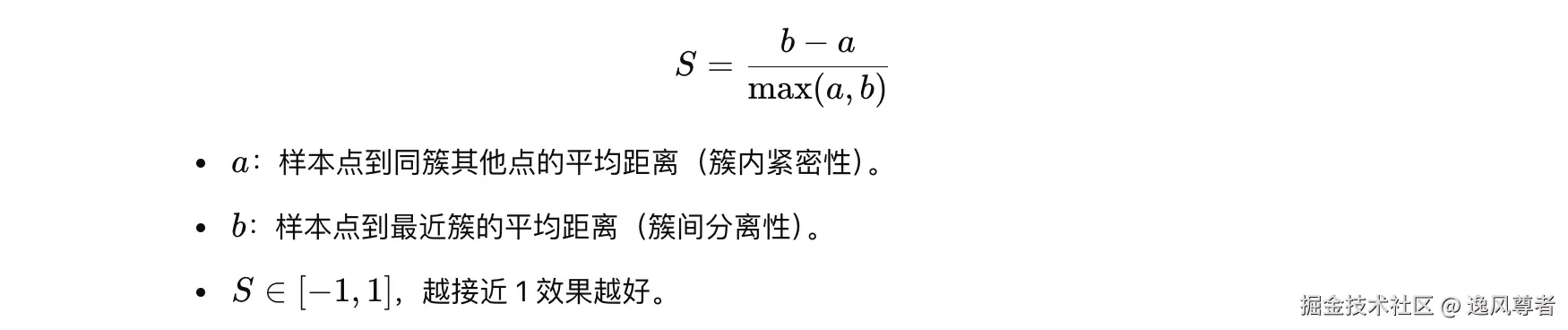

2. 数据生成与预处理

我们使用 make_blobs 方法生成二维数据,其中每个簇具有高斯分布,易于观察和分析。

python

import numpy as np

from sklearn.datasets import make_blobs

import matplotlib.pyplot as plt

# 生成示例数据

X, y = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.6, random_state=42)

# 可视化数据点

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], s=50, cmap='viridis')

plt.title("Generated Data")

plt.xlabel("Feature 1")

plt.ylabel("Feature 2")

plt.show()-

解释:

n_samples=300:生成 300 个样本。centers=4:数据分布在 4 个中心点附近。cluster_std=0.6:每个簇的标准差,决定点的分散程度。random_state=42:随机种子,确保每次生成的数据一致。

运行后,我们会看到一个随机分布的二维数据集,其中点主要集中在 4 个簇附近。

3. K-Means 聚类

接下来使用 KMeans 进行聚类,分析其关键流程:

python

from sklearn.cluster import KMeans

# K-Means 聚类

kmeans = KMeans(n_clusters=4, random_state=42)

y_pred = kmeans.fit_predict(X)

# 聚类中心

centers = kmeans.cluster_centers_

# 可视化结果

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_pred, cmap='viridis', s=50)

plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='red', s=200, alpha=0.75, marker='X')

plt.title('K-Means Clustering')

plt.xlabel("Feature 1")

plt.ylabel("Feature 2")

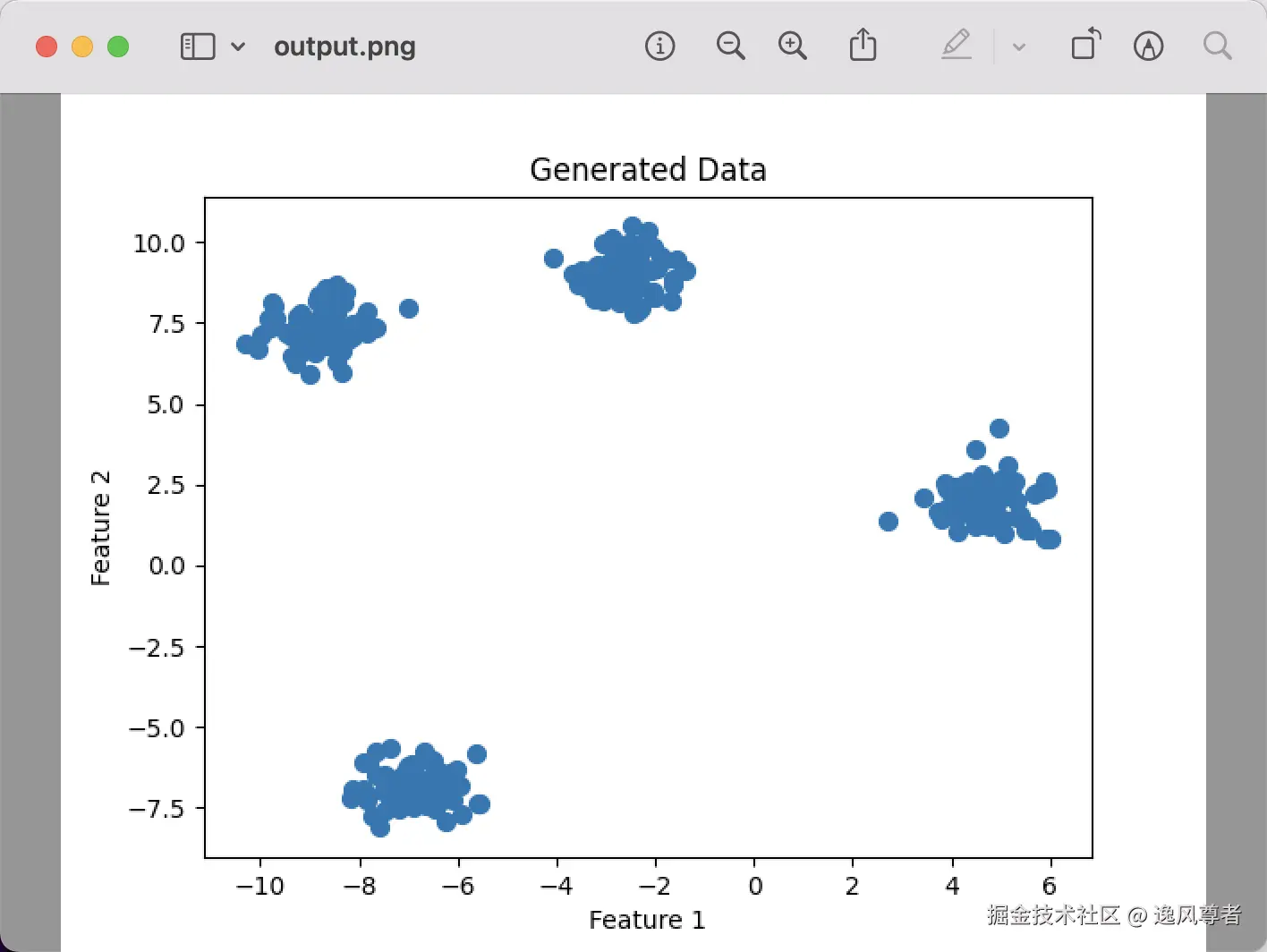

plt.show()4. 代码解析

-

初始化:

pythonkmeans = KMeans(n_clusters=4, random_state=42)n_clusters=4:指定聚类的簇数为 4。random_state=42:设置随机种子,保证实验结果的可重复性。

-

拟合与预测:

pythony_pred = kmeans.fit_predict(X)-

fit_predict方法会执行两个任务:- 拟合:根据数据找到最佳的簇中心。

- 预测:为每个数据点分配所属簇的标签。

-

-

聚类中心:

pythoncenters = kmeans.cluster_centers_- 返回聚类后每个簇的中心坐标。

- 在结果中标记为红色 "X"。

K-Means 的聚类过程分为以下几步:

- 初始化: 随机选择 4 个点作为初始聚类中心。

- 点分配: 计算每个点到各聚类中心的距离,将点分配到最近的簇。

- 中心更新: 对每个簇,重新计算其中心点(即簇内所有点的均值)。

- 迭代: 重复步骤 2 和 3,直到聚类中心收敛或达到最大迭代次数。

可视化结果

- 图1中点的颜色表示它们所属的簇。

- 图2中红色 "X" 标记了聚类后计算出的中心点。

- 数据点的分布与聚类结果较好地匹配,说明 K-Means 成功划分出了合理的簇。

完整代码:

python

import numpy as np

from sklearn.datasets import make_blobs

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.cluster import KMeans

# 生成示例数据

X, y = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.6, random_state=42)

# 可视化数据点

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], s=50, cmap='viridis')

plt.title("Generated Data")

plt.xlabel("Feature 1")

plt.ylabel("Feature 2")

plt.savefig('output.png')

# K-Means 聚类

kmeans = KMeans(n_clusters=4, random_state=42)

y_pred = kmeans.fit_predict(X)

# 聚类中心

centers = kmeans.cluster_centers_

# 可视化结果

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_pred, cmap='viridis', s=50)

plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='red', s=200, alpha=0.75, marker='X')

plt.title('K-Means Clustering')

plt.xlabel("Feature 1")

plt.ylabel("Feature 2")

plt.savefig('output1.png')5. 扩展:使用肘部法则确定簇数

KMeans中n_clusters参数的选择非常重要,过大或过小都会影响聚类效果。可以用肘部法则寻找最优值。

python

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.metrics import silhouette_score

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_blobs

# 生成示例数据

X, y = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.6, random_state=42)

# 使用肘部法则和 Silhouette 分数确定最优 K 值

distortions = []

silhouette_scores = []

K = range(2, 10)

for k in K:

kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)

y_pred = kmeans.fit_predict(X)

distortions.append(kmeans.inertia_)

silhouette_scores.append(silhouette_score(X, y_pred))

# 绘制结果

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)

plt.plot(K, distortions, marker='o')

plt.title("Elbow Method")

plt.xlabel("Number of Clusters")

plt.ylabel("Distortion")

plt.subplot(1, 2, 2)

plt.plot(K, silhouette_scores, marker='o', color='green')

plt.title("Silhouette Score")

plt.xlabel("Number of Clusters")

plt.ylabel("Silhouette Score")

plt.tight_layout()

plt.savefig('output3.png')

- Elbow Method:观察拐点位置选择 K。

- Silhouette Score:越高说明聚类效果越好。