redis的缓存更新策略

1.Cache Aside Pattern(旁路缓存模式)

这个模式是我们平常用的比较多的模式,比较适合读请求比较多的情况

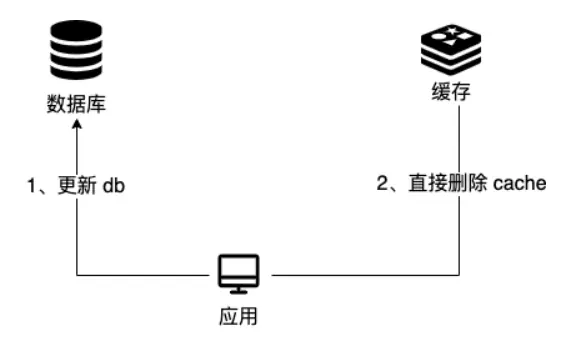

写操作

1.先更新数据库

2.然后直接删除cache

读操作

1.从 cache 中读取数据,读取到就直接返回

2.cache 中读取不到的话,就从 db 中读取数据返回

3.再把数据放到 cache 中。

疑问点 1.在写数据的过程中,可以先删除 cache ,后更新 db 么? ·

不可以!很有可能发生缓存不一致的问题

css

请求 1 先把 cache 中的 A 数据删除 -> 请求 2 从 db 中读取数据-> 请求 1 再把 db 中的 A 数据更新请求1先删除A的缓存,此时数据还没更新,这时候请求2从db中读取数据(此时请求1的数据库还没更新),这个时候cache就会有数据了

然后请求1中的db更新了,但是缓存已经存在了。就会导致redis的缓存是未更新的数据,mysql的数据是更新后的数据。

2.在写数据的过程中,先更新db,再删除redis的缓存,就一定没有问题吗?

css

请求 1 从 db 读数据 A-> 请求 2 更新 db 中的数据 A(此时缓存中无数据 A ,故不用执行删除缓存操作 )

-> 请求 1 将数据 A 写入 cache目前在redis的cache中没有缓存,请求1从db中读数据,然后在redis写数据(在写数据之前mysql的db进行了更新,而且因为此时缓存中没有A,也不用删除),这样的话,用的缓存数据就是更新前的数据了

但这种情况几乎不存在,因为reids在内存中写,会比mysql快很多。

缺陷 1:首次请求数据一定不在 cache 的问题解决办法:可以将热点数据可以提前放入 cache 中。

缺陷 2:写操作比较频繁的话导致 cache 中的数据会被频繁被删除,这样会影响缓存命中率 。 解决办法:数据库和缓存数据强一致场景:更新 db 的时候同样更新 cache,不过我们需要加一个锁/分布式锁来保证更新 cache 的时候不存在线程安全问题。 可以短暂地允许数据库和缓存数据不一致的场景:更新 db 的时候同样更新 cache,但是给缓存加一个比较短的过期时间,这样的话就可以保证即使数据不一致的话影响也比较小。

2.Read/Write Through Pattern(读写穿透)

Read/Write Through 是一种将缓存作为主要数据访问层的设计模式,应用程序只与缓存交互,缓存系统自身负责与底层数据库的数据同步。

1.读穿透 (Read Through)

应用程序直接向缓存请求数据

如果缓存命中,直接返回数据

如果缓存未命中:

缓存系统自动从数据库加载数据

将数据存入缓存

返回给应用程序

2.写穿透 (Write Through)

应用程序向缓存写入数据

缓存系统先更新自身数据

缓存系统同步将数据写入数据库

返回写入结果给应用程序

3.架构图

css

应用程序 → [ 缓存 ] ↔ 数据库

↖______ ↙4.优点分析

简化应用逻辑:应用不需要关心缓存与数据库的同步问题

数据一致性:写操作保证缓存和数据库同步更新

当应用程序执行 写操作(如更新数据) 时,缓存层(如 Redis)不会立即返回成功,而是会 同步等待数据库(如 MySQL)也更新完成,确保缓存和数据库的数据完全一致后,才向应用程序返回成功响应。 减少代码重复:避免在每个业务逻辑中重复缓存处理代码

缺点与挑战 实现复杂度:需要封装缓存层,对现有架构改造较大

写性能:每次写操作都需要等待数据库IO完成

缓存系统依赖:缓存系统需要了解数据库schema

适用场景

读多写少的系统 需要强一致性的业务场景 希望简化应用层代码的项目

3.Write Behind Pattern(异步缓存写入)

Write Behind Caching 是一种以缓存为中心的高性能写入策略,其核心哲学是:"先快速响应,后异步持久化"。这种模式将缓存视为事实上的数据源,而数据库则作为备份存储,通过异步方式保持最终一致性。

css

[应用程序] → [缓存层] ⇢ [异步队列] → [数据库]写入路径:应用 → 缓存 → 确认响应 → (异步) → 数据库

读取路径:应用 ← 缓存 (始终从缓存读取最新数据)

写入过程

1.应用发起写请求

2.系统立即更新缓存数据

3.记录变更到写缓冲区/队列

4.立即返回成功响应

5.后台线程定期批量处理缓冲区数据:

6.合并相同key的多次更新

7.批量写入数据库

8.清理已处理的缓冲区条目

读取过程

1.应用发起读请求

2.直接从缓存返回最新数据(无论是否已持久化到数据库)

潜在挑战

数据丢失风险:系统崩溃时未持久化的数据会丢失

一致性妥协:无法保证数据库实时反映最新状态

复杂度增加:需要处理故障恢复和缓冲区管理

监控难度:需要额外监控缓存-数据库延迟

适用场景

写密集型系统:如点击流、日志收集

允许数据丢失的场景:如实时统计、行为分析

突发写入高峰:需要缓冲消峰的场景

非关键业务数据:如社交媒体的点赞、浏览计数

redis的最终一致性

(1) 延迟双删策略

java

// 1. 先删除缓存

redis.del(key);

// 2. 更新数据库

db.update(data);

// 3. 休眠一段时间(如500ms)后再次删除缓存

Thread.sleep(500);

redis.del(key);(2) 基于消息队列的最终一致性

数据库更新后发送消息到MQ

消费者接收消息删除缓存

失败时可重试

(3) 基于binlog的同步

使用Canal等工具监听数据库binlog

解析变更日志后删除/更新缓存

选择策略的建议

强一致性要求:使用分布式锁+同步双写,但性能较低

最终一致性可接受:Cache Aside + 延迟双删或消息队列

读多写少:Read Through模式

写多读少:Write Behind模式