早在评测 Kiro 的文章《理念惊艳,体验拉胯:写在Kiro初体验之后》中,我就曾提到其 任务列表(Tasklist) 功能带来的两大好处:

- 透明度更高:模型的操作不再是一个完全的黑盒。你可以清晰地看到系统是如何被设计的,以及这些设计将如何影响你的项目。

- 参与感更强:用户不再是那个只会傻傻提要求的角色。通过深度参与从构思、设计到实施的每一个阶段,并仔细考量所有决策,理论上你最终会得到一个质量更高、更易于维护的应用程序。

这种将现实世界的开发流程,映射到 AI 编程工具的执行流程中的做法,正在成为一种新的趋势。

这不,最近热度一度赶超 Cursor 的 AI 编程工具 Augment Code,也推出了一个同名的功能,并将其打磨得更加成熟好用。

本文将分为三个部分,带你深入了解这一功能:

- 核心用法:如何上手 Augment Code 的任务列表?

- 对比分析:它与 Kiro 的实现有何异同?

- 设计哲学:任务列表究竟解决了开发者与 Agent 协作的哪些痛点?

什么是任务列表?

简单来说,任务列表可以将一个复杂的问题,拆解成一系列清晰、有序、可管理的步骤。

它不是一个简单的待办列表,而是一个可以动态调整的路线图,让你和 Agent 能够围绕同一个计划紧密协作,实时跟踪进度,并随时调整方向。

任务列表怎么使用?

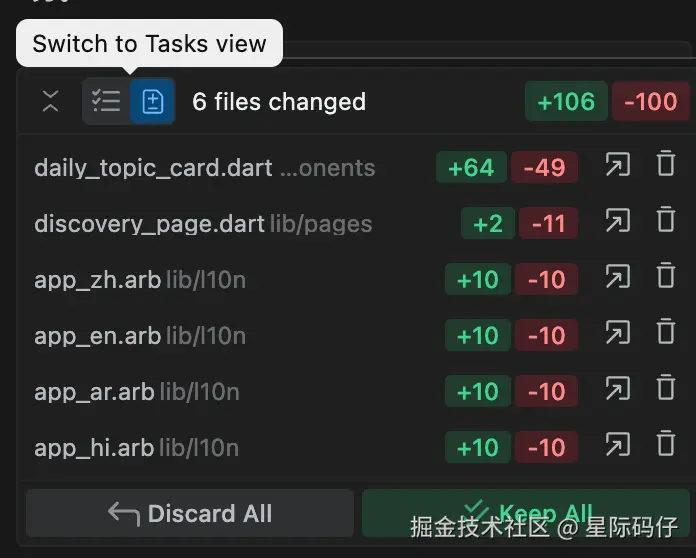

第一步:创建任务

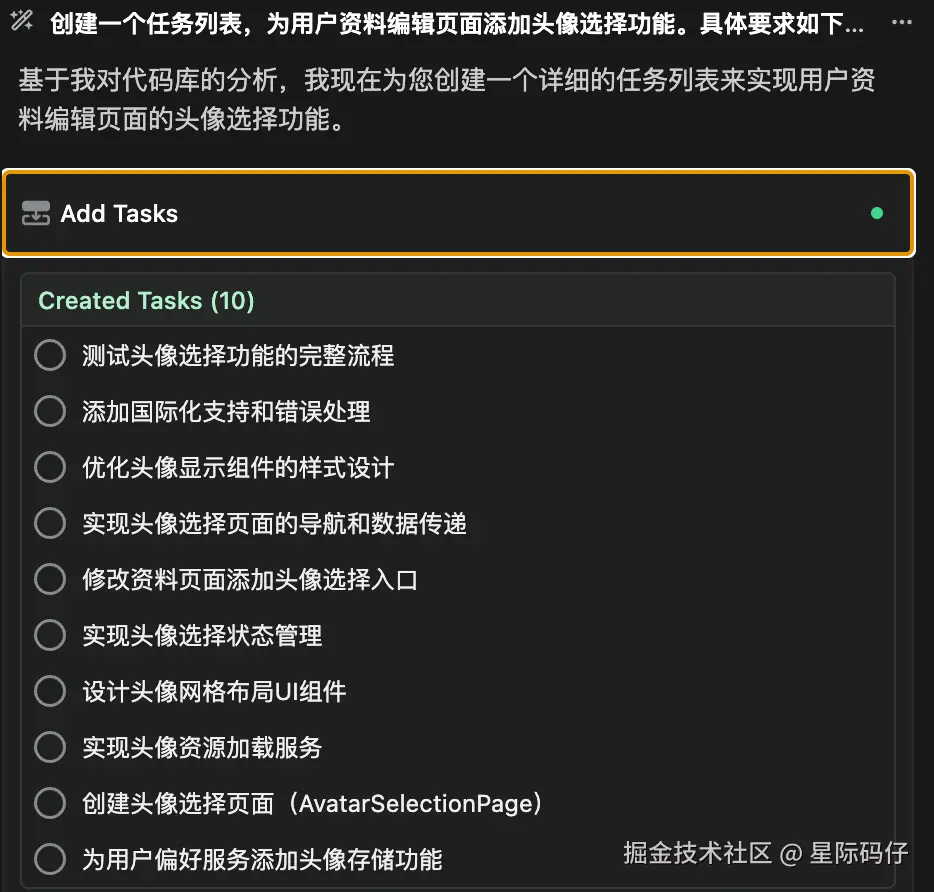

- 自动创建:当你向 Agent 抛出一个复杂的、需要多步骤才能解决的问题时,它通常会自动为你生成一份详尽的任务列表。

- 手动指派:你也可以主动地引导 Agent,只需要发送提示:"创建一个任务列表来...",然后清晰地描述你想要解决的问题即可。

- 完全自定义:对于喜欢精确控制的开发者,也可以从零开始构建自己的任务列表。

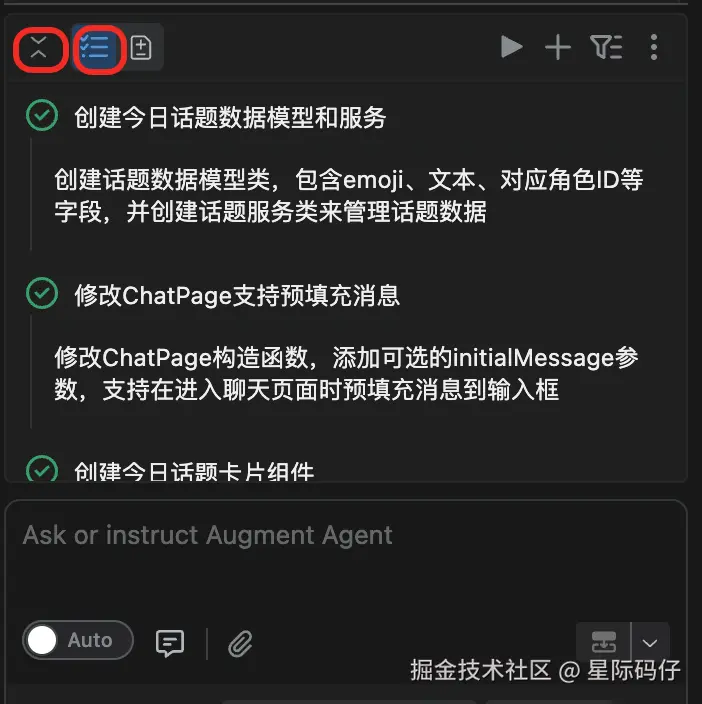

-

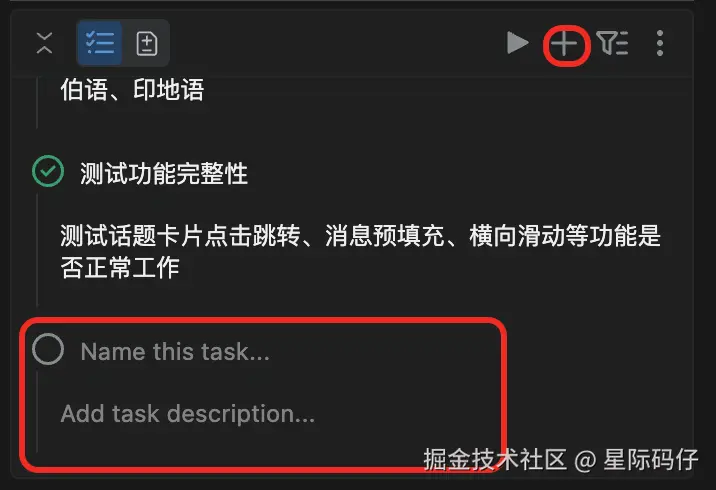

- 首先,点击聊天界面旁的展开图标,再点击清单图标,即可切换到任务列表专属界面。

-

- 接着,点击加号(+)按钮,手动添加你的第一条任务

-

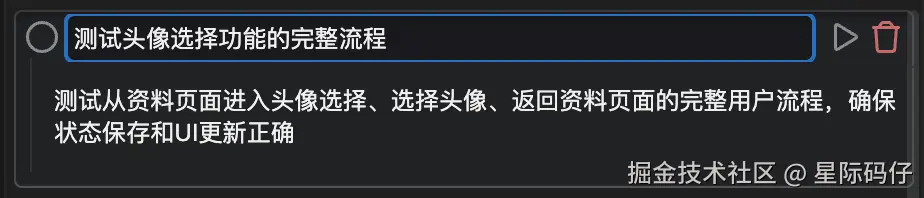

- 或者,你也可以在底部的输入框中直接输入任务内容,然后从"发送"按钮旁的下拉菜单中选择「添加任务 (Add Task)」,即可快速添加。

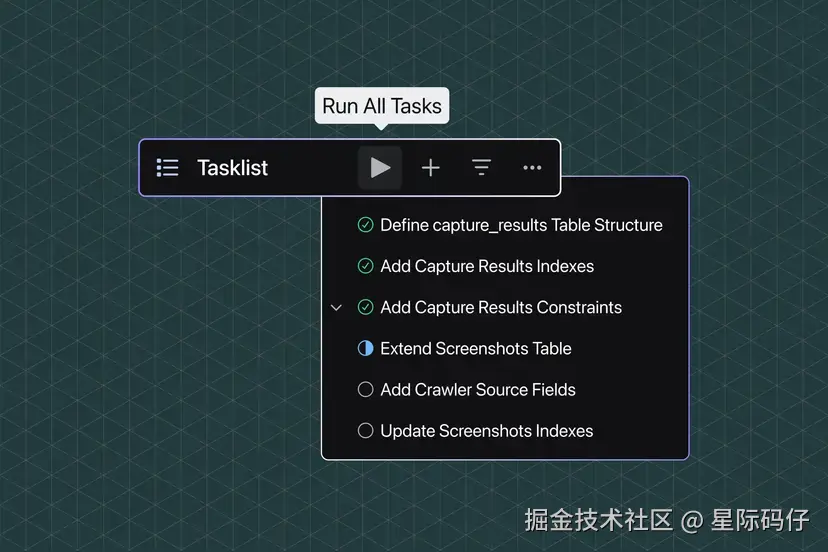

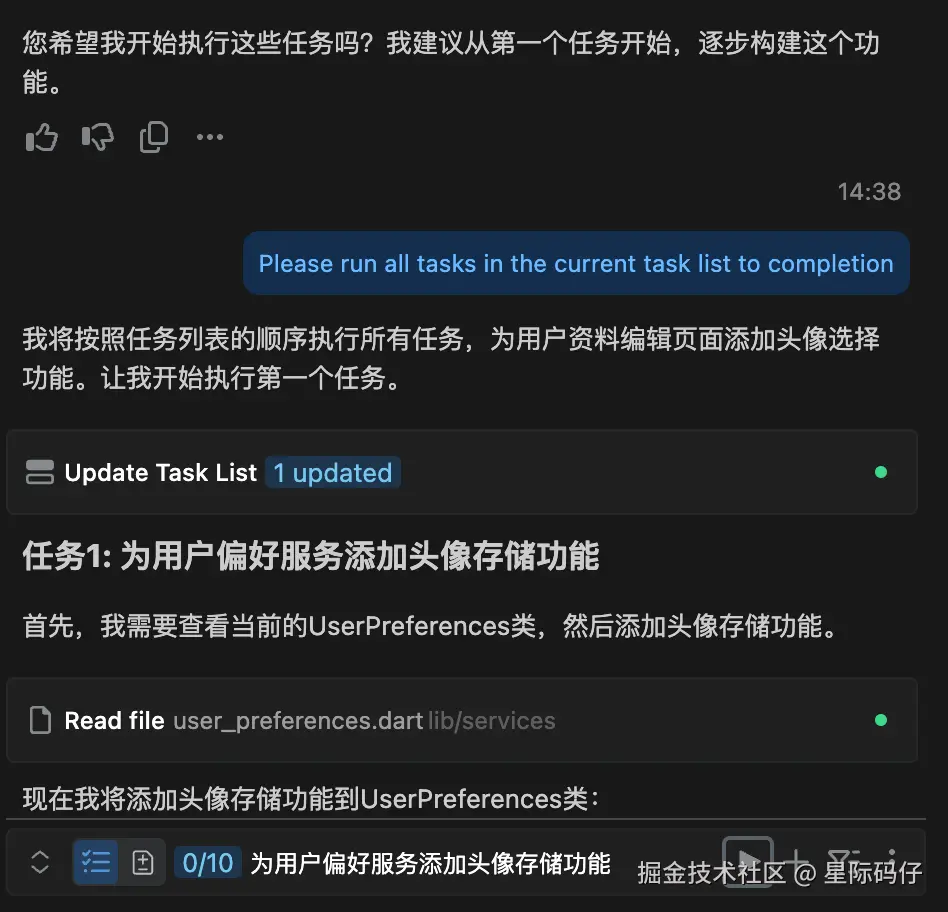

第二步:运行任务

计划制定好后,就可以开始执行了。

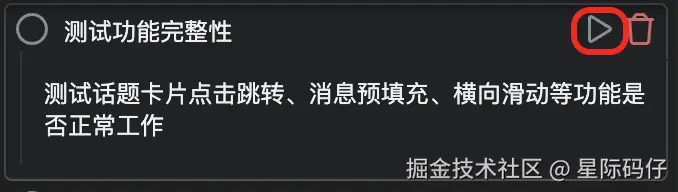

- 单步执行:要运行某个特定任务,只需点击任务旁边的执行按钮(▶️),Agent 就会立即开始执行该项任务。这种方式非常适合在关键步骤进行验证。

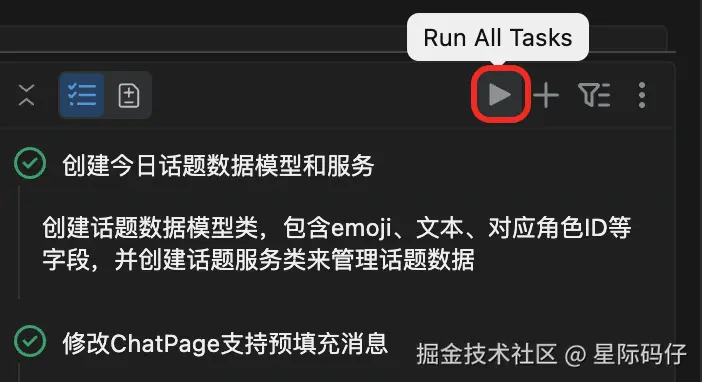

- 顺序执行:如果您对整个计划都感到满意,也可以点击任务列表顶部的总执行按钮,Agent 将按照顺序自动完成所有任务。

第三步:监控、停止与审查

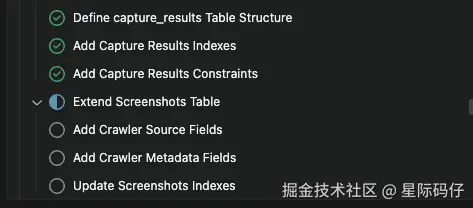

直观的任务状态

任务的进展通过简洁的图标和颜色清晰地展示出来:

- ⚪️ 空心圆圈:任务待办,尚未开始。

- ◐ 蓝色半圆:任务正在进行中。

- ✅ 绿色对勾:任务完成,等待审阅。

这些状态遵循着一个严格的生命周期:待办 → 进行中 → 已完成 / 已取消,界面会实时同步这些变化。

随时停止任务

如果发现 Agent 的执行路径偏离了你的预期,只需要果断点击停止按钮(⏹️),即可立即中断当前任务。随后,你可以给出新的指令,纠正它的错误,引导它回到正确的轨道上。

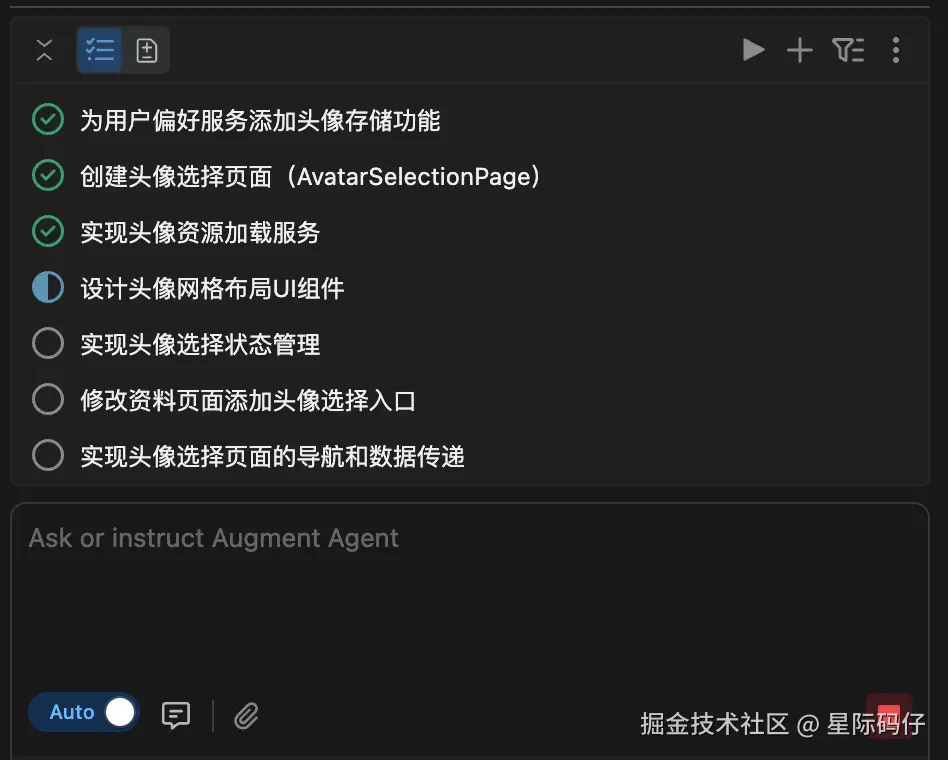

审查代码变更

当一个任务完成后,你可以在"任务 (Tasks)"和"变更 (Changes)"两个视图之间自由切换,查看每个任务所产生的具体代码差异 (Diffs)。

与Kiro的异同点

结构化协作界面

Kiro 的任务列表形式是基于 Markdown 文档的。虽然灵活,但在交互和管理上存在天然的局限性。

Augment Code 的任务列表则提供了一个专属的结构化协作界面,围绕这个界面,打造了一系列精确的操作(如运行、停止、添加),使得任务的管理和添加更加方便和高效。

"对象"而非文本

在 Augment Code 中,每个任务都不再是一段简单的文本描述,而是一个具有独立状态的"对象"。

这意味着,任务将从原本的"单一长提示词"中被剥离出来,可以被单独追踪、操作、传递。

就像软件工程中的状态机 (State Machine)一样,严格的状态转换确保了 AI 在执行复杂流程时能保持正轨,避免因"单一长提示词"模式而导致的跑偏和遗漏问题。

同时,这种灵活性,也为未来引入子 Agent 来校验任务进度 ,甚至多个 Agent 间协作处理一个任务提供了坚实的基础。

任务可导入导出

你可以将任务列表导入和导出,方便在相似的工作流中重复使用。

有些工作流你总会反复遇到,比如:添加一个新的功能开关、更新项目的配置文件等等。现在,你无需每次都从零开始构建计划了。

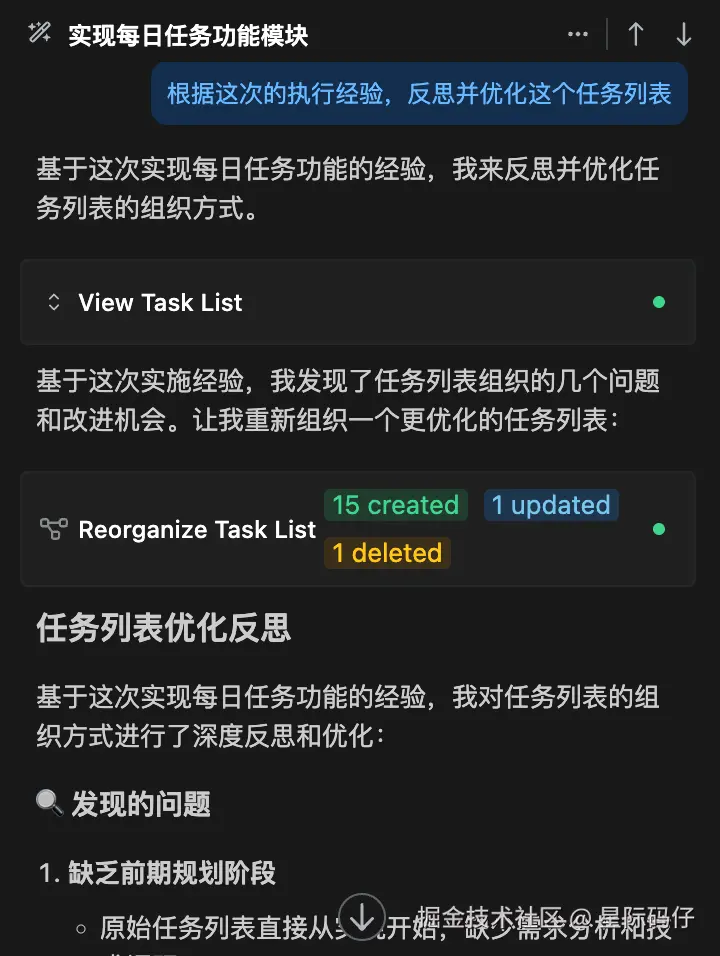

你可以这样做:

- 当一个任务列表内的任务验证通过后,你可以让 Agent 根据这次的执行经验,反思并优化这个列表

- 将这个优化过的任务列表导出,作为"模板"提交到你的代码库里。

- 当下次需要时,你可以直接在提示词中通过

@任务列表名称来引用它。 - 你还可以让 Agent 在这个模板的基础上,根据你新的需求进行微调和适配。

这实际上为你提供了一套具备代码感知能力的自动化模板库,可以极大地提升重复性工作的效率。

打通任务管理工具

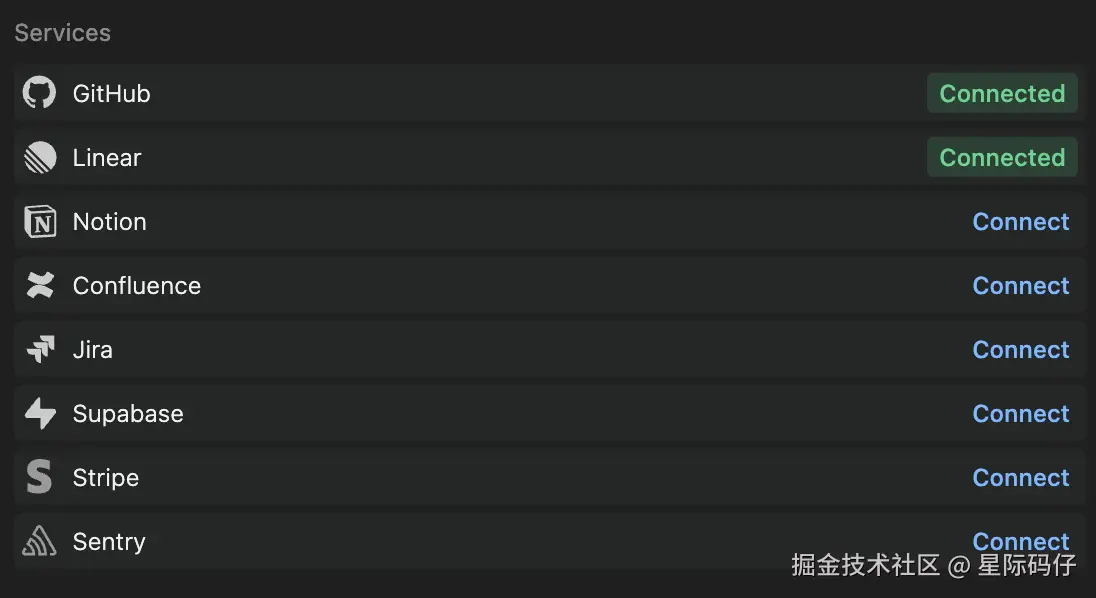

Augment Code 集成了许多外部服务,比如 GitHub、Linear、Jira、Notion等。

它能够根据你的请求上下文,自动调用合适的服务,让你无需离开编辑器即可完成协作。

现在,任务列表可以与你现有的项目管理工具(如 Jira 或 Linear)完美配合,扮演一个得力助手。

- 你可以要求 Agent 基于 Jira 或 Linear 中的工单(Ticket)来创建任务列表。

- 它会帮你将一个复杂的工单,进一步分解为多个具体的、可执行的步骤。

- 当所有任务完成后,你可以要求 Agent 自动在 Jira 或 Linear 中关闭这张工单,并附上本次执行的详细步骤作为评论。

这套组合拳,真正打通了从"任务分配"到"代码实现"再到"任务关闭"的完整链路。

为什么需要任务列表?

告别"黑盒"

在传统的聊天式交互下,当你下达一个指令后,Agent 的规划和执行过程对于你来说是完全封闭的。

你无法提前知道它每一步的计划,自然也就无法干预它的决策。你唯一能做的,只是被动地等待、实时地监督,等到它执行到对应的那一步时,才能知道它有没有理解错你的意图。

而任务列表的出现,则彻底改变了这一点。

正如 DeepSeek 开创性地把推理模型的思考过程呈现出来一样,任务列表也相当于把 Agent 的规划过程"前置并可视化"。

它把原本那种"黑盒"式的规划过程,转变为一个完全透明、可衡量、可干预的工作流。 它迫使 AI 在行动之前,必须预先展示其计划。

这意味着你在规划层面就可以发现潜在的问题,并及时纠正,而无需再紧盯着 Agent 输出的每一条消息,更不用等到最终结果出来,才在海量代码细节中定位问题根源。

克服"分心"

大多数工具只是用普通的 Markdown 来存储计划,这导致 Agent 很容易在执行某些复杂任务时"分心",遗漏掉一些关键步骤。

试图将一个复杂的工作流硬塞进一个单一的提示词里,结果往往不尽如人意。

这既是 UI 层面的问题,也是一个根本性的架构问题。UI 固然需要清晰地展示 Agent 的思考过程,但更重要的是,底层的设计需要能够支持结构化的、有状态的任务,以便 Agent 能够可靠地追踪和执行。

先规划,后执行

任务列表引入了一种更安全、更专业的开发模式:"先规划,后执行"。

你可以在投入实际的开发之前,先让它一起规划出一份清晰的工作蓝图。这种分离带来了显而易见的好处:

- 提前验证:你可以在代码实际运行前,审查整个计划的合理性。

- 补充完善:你可以轻松添加被遗漏的步骤,比如"编写单元测试"、"清理临时文件"等。

- 风险预警:你可以更早地发现计划中可能存在的风险,防患于未然。

可动态调整

软件开发永远充满了变化,而任务列表恰恰是可以动态调整的。

因为 Agent 会实时地从列表中读取下一步的任务,这意味着你可以随时调整计划。

在执行过程中,如果你发现遗漏了某个依赖,或是需要调整步骤的先后顺序(比如,先迁移数据库结构再修改 API),都可以直接在列表中进行修改。

你无需停止重来,也无需重新输入提示,只需简单调整,Agent 就会无缝地衔接新的计划,继续执行下去。

总结

最后,用一张表格来总结 Augment Code 与 Kiro 「任务列表」功能的对比情况。

| 特性维度 | Augment Code 任务列表 | Kiro 任务列表 |

|---|---|---|

| 呈现形式 | 提供一个专属的、结构化的协作界面。 | 基于 Markdown 文档。 |

| 交互与管理 | 围绕界面打造了运行、停止、添加等一系列精确操作,管理高效。 | 灵活性高,但在交互和管理上存在天然的局限性。 |

| 任务本质 | 每个任务都是一个具有独立状态的"对象",而不仅仅是文本描述。 | 任务形式只是 Markdown 文档中的文本。 |

| 状态管理 | 任务遵循严格的状态转换(如状态机),能可靠追踪,避免 AI 跑偏和遗漏。 | 依赖于 AI 在单一长提示词模式下的理解力,可能会"分心"或遗漏步骤。 |

| 任务复用性 | 支持任务列表的导入和导出,可以作为"模板"在相似的工作流中重复使用。 | 针对每个功能模块建立单独的文件夹保存任务列表。 |

| 外部工具集成 | 集成了 GitHub、Linear、Jira 等外部服务。可以基于工单(Ticket)创建任务,并在完成后自动更新工单状态。 | 没有相关功能。 |