目录

[N叉树的高度 vs 节点数](#N叉树的高度 vs 节点数)

[严格N叉树的内部 vs 外部节点](#严格N叉树的内部 vs 外部节点)

我们继续将二叉树的概念推广到更普遍的情况------N叉树 (N-ary Tree)。这会让你看到之前学到的所有二叉树性质,实际上都只是N=2时的特例。

从二叉到N叉 (Generalization)

-

我们知道,"二叉 (Binary)"的含义是"2"。二叉树就是一个节点最多有2个孩子的树。

-

如果我们把这个数字"2"换成一个通用的变量

n,会发生什么? -

这就自然地推导出了N叉树的定义:一个节点最多可以有

n个孩子。 -

N叉树 (N-ary Tree): 在这种树中,任何节点最多有

n个子节点。n是一个大于等于0的整数,代表树的"度 (degree)"或"叉数 (arity)"。-

n=0: 空树。 -

n=1: 本质上是一个链表 (Linked List)。 -

n=2: 就是我们熟悉的二叉树 (Binary Tree)。 -

n=3: 称为三叉树 (Ternary Tree)。

-

C/C++ 代码表示 : 在二叉树中,我们用 left 和 right 两个指针。

但在N叉树中,孩子的数量是可变的。所以,最灵活的表示方式是使用一个指针数组(或在C++中使用vector,但我们遵循"不使用STL"的约定,所以会用指针数组)。

cpp

// 假设n是已知的常量,比如 #define N 3

struct TreeNode {

int data;

TreeNode* children[N]; // 一个固定大小的指针数组

};

// 如果n不是固定的,则需要更动态的结构

struct DynamicTreeNode {

int data;

int num_children;

DynamicTreeNode** children; // 一个指向指针数组的指针

};严格N叉树 (Strict N-ary Tree)

-

回顾严格二叉树,我们去掉了"度为1"这个中间状态,只保留"度为0"和"度为2"。

-

推广: 对于N叉树,我们同样去掉所有的中间状态(度为1, 2, ..., n-1),只保留两个极端:

-

度为0: 节点是叶子节点。

-

度为n : 节点是内部节点,且必须有

n个孩子。

-

-

定义:

在严格N叉树中,任何节点要么是叶子(0个孩子),要么恰好有

n个孩子。

N叉树的高度 vs 节点数

我们用 n 替换之前推导中的 2。

通用N叉树

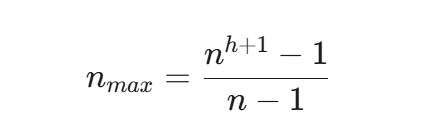

A. 最大节点数 n_max (给定高度 h)

-

原理: 把每一层都用

n个孩子填满。 -

推导:

-

第0层: n^0 = 1 个节点

-

第1层: n^1 = n 个节点

-

第

i层: n^i 个节点 -

总数是等比数列求和: fraca(r^k − 1) r − 1。这里首项为1,公比为n,项数为h+1。

-

B. 最小节点数 n_min (给定高度 h)

-

原理: 形成一条"链",不产生任何多余分支。

-

推导: 和二叉树一样,为了达到高度

h,最少需要h+1个节点连成一条线。 -

公式:

严格N叉树

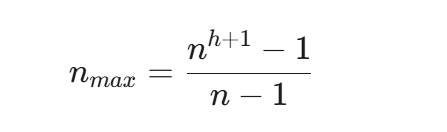

A. 最大节点数 n_max (给定高度 h)

-

原理: "最胖"的严格N叉树就是每一层都填满的完美N叉树,它天然满足严格N叉树的定义。

-

结论: 与通用N叉树的最大节点数情况完全相同。

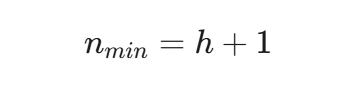

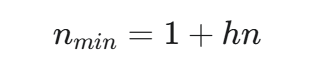

B. 最小节点数 n_min (给定高度 h)

-

原理 : 达到高度

h,同时满足"0或n"规则,并使用最少节点。 -

推导:

-

我们需要一条长度为

h的主路径。这条路径上有h+1个节点。 -

从根节点开始,路径上的前

h个节点都不能是叶子,所以它们必须是内部节点,每个节点都要生出n个孩子。 -

为了最节省节点,我们让其中1个孩子作为主路径的延伸,另外

n-1个孩子都直接作为叶子。 -

我们来算一下总节点数:

-

h = 0: 1个节点(根节点本身就是叶子)。 -

h = 1: 根节点必须是内部节点,它有n个孩子(都是叶子)。总节点数 = 1 + n。 -

h = 2: 在h = 1的基础上,选择一个叶子,让它变成内部节点,再生出n个孩子。为了达到高度2,这个操作必须执行一次。- 总节点数 = (原来的节点数) + (新增的

n个孩子) = 1 + n + n = 1 + 2n。

- 总节点数 = (原来的节点数) + (新增的

-

-

cpp

●(叶子)

cpp

●(I)

/ | \

● ● ● ... 共 n 个

cpp

●(I)

/ | \

● ● ● ... 共 n 个

↑

选中它作为主路径延伸

|

●(I)

/ | \

● ● ● ... 共 n 个规律: 从

h=0的一个节点开始,为了让高度增加1,都需要选择一个叶子,给它n个孩子,这个过程净增加n个节点。要达到高度h,需要进行h次这样的操作。

公式:

- 验证 : 当

n = 2时,公式变为 1 + 2h,与严格二叉树的结论完全一致。

严格N叉树的内部 vs 外部节点

这是将 E = I + 1 推广到N叉的优美结论。

设 I 为内部节点数,E 为外部节点(叶子)数。

第一性原理 (通过数"边"的两种方法) 这个推导方法非常巧妙且具有普适性。

从"父节点"的视角数边:

-

在严格N叉树中,只有内部节点才有孩子。

-

每个内部节点(共

I个)都伸出n条边连接到它的孩子。 -

所以,总的边的数量是 I

从"子节点"的视角数边:

-

在任何树形结构中,除了根节点,每个节点都有且仅有一个父节点。

-

因此,每个节点(除了根)都有一条指向它的边。

-

如果总节点数是

N,那么总的边的数量就是 N−1。

建立等式:

-

两种方法数出来的边数必然相等:

I × n = N − 1

-

我们又知道,总节点数是内部节点和外部节点之和:N = I + E。

-

将 N 代入上面的等式:

I × n = (I + E) − 1

-

现在,我们整理这个等式来寻找

I和E的关系:I × n − I + 1 = E

E = I (n − 1) + 1

结论: 对于任何非空严格N叉树,外部节点数

E和内部节点数I的关系为 E = I (n − 1) + 1。

验证 : 当n=2(严格二叉树)时,公式变为 E = I (2 − 1) + 1RightarrowE = I + 1。完美符合我们之前的结论!

总结

我们将二叉树的所有性质都成功推广到了N叉树,并看到它们是更一般规律的特例。

| 特性 | 通用N叉树 (General N-ary Tree) | 严格N叉树 (Strict N-ary Tree) |

|---|---|---|

| 节点度定义 | len | 0 或 n |

高度h vs 节点n |

n_min=h+1 <br> n_max=fracnh+1−1n−1 | n_min=1+hn <br> n_max=fracnh+1−1n−1 |

内部I vs 外部E |

(无简单关系) | E=I(n−1)+1 |

这些从第一性原理出发的推导,不仅给了你公式,更重要的是让你理解了这些公式背后的结构性约束,这样你就能在面对更复杂的问题时,自己去分析和推导。