**位运算**

- 必备知识

- 一.判断奇数偶数

-

- 1.题目

- 2.解题思路

-

- 2.1核心逻辑:二进制最低位决定奇偶

- [2.2偶数判断(以 x=2、4、6、8 为例 )](#2.2偶数判断(以 x=2、4、6、8 为例 ))

- [2.3奇数判断(以 x=1、3、5、7、9 为例 )](#2.3奇数判断(以 x=1、3、5、7、9 为例 ))

- 2.4总结

- 参考代码

- 二.颠倒二进制为

- 三.数字的补数

- 四.位1的个数

- 五.2的幂

- 六.丢失的数字

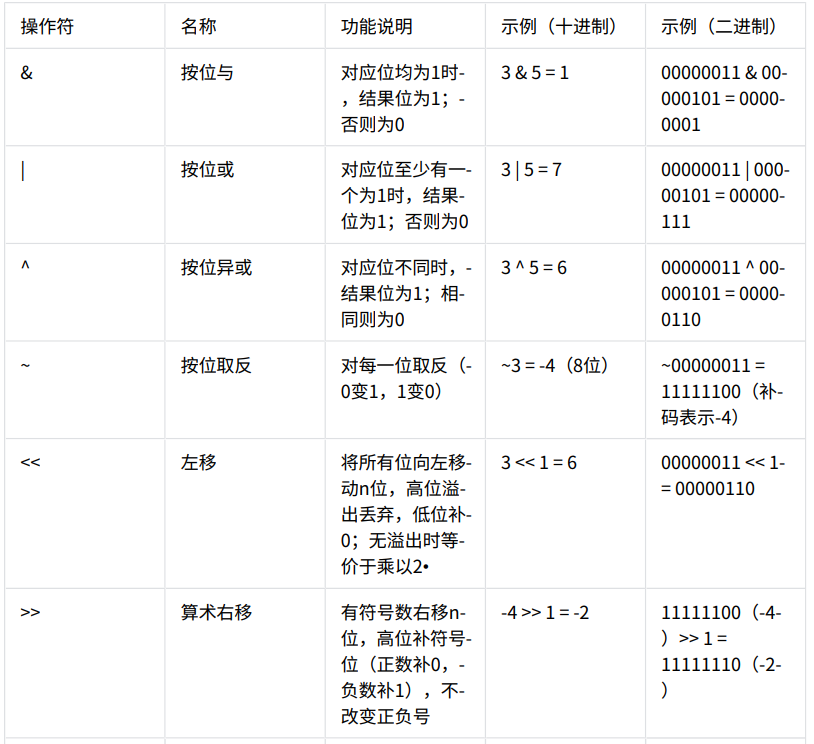

必备知识

1.基础知识

2.注意事项

2.1位移操作

- 左移(

<<)和算术右移(>>)主要用于有符号整数,逻辑右移(>>>)多见于无符号整数操作(如 Java 中明确区分,C/C++无统一标准 )。

2.2按位取反

- 按位取反(

~)结果依赖补码规则,对正数取反后结果为负数(如示例中~3 = -4)。

2.3位移注意事项

- 位移操作中,"

n"为移动的位数,需注意溢出问题(左移可能导致符号改变,右移可能因补位规则不同结果差异较大 )。

这样梳理后,各知识点的逻辑和重点更突出,方便理解与记忆,若需结合代码示例进一步阐释,可补充说明 。

一.判断奇数偶数

1.题目

2.解题思路

这是利用按位与(&)运算判断整数奇偶性的原理

2.1核心逻辑:二进制最低位决定奇偶

整数在计算机中以二进制存储,最低位(最右侧)是 0 则为偶数,是 1 则为奇数 。

按位与(&)运算规则:两个二进制位都为 1 时结果才是 1,否则为 0 。用 x & 1 可提取 x 的最低位,通过判断结果是否为 0 或 1,就能区分奇偶。

2.2偶数判断(以 x=2、4、6、8 为例 )

- 二进制特征 :这些偶数的二进制最低位都是

0(如2是0010、6是0110)。 - 按位与运算 :执行

x & 1时,相当于用x的二进制和0001做按位与。-

以

x=6(二进制0110)为例:0110 & 0001 ------ 0000结果为

0,即(x & 1) == 0,说明x是偶数。

-

2.3奇数判断(以 x=1、3、5、7、9 为例 )

- 二进制特征 :这些奇数的二进制最低位都是

1(如1是0001、5是0101)。 - 按位与运算 :执行

x & 1时,用x的二进制和0001做按位与。-

以

x=5(二进制0101)为例:0101 & 0001 ------ 0001结果为

1,即(x & 1) == 1,说明x是奇数。

-

2.4总结

通过 x & 1 提取整数 x 的二进制最低位,根据结果判断奇偶:

- 若

x & 1 == 0→x是偶数; - 若

x & 1 == 1→x是奇数 。

这种方式比取余(%)判断奇偶更高效,因为位运算直接操作二进制,底层执行更快。

参考代码

cpp

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

int n;cin>>n;

if(n&1)cout<<"odd";

else cout<<"even";

return 0;

}二.颠倒二进制为

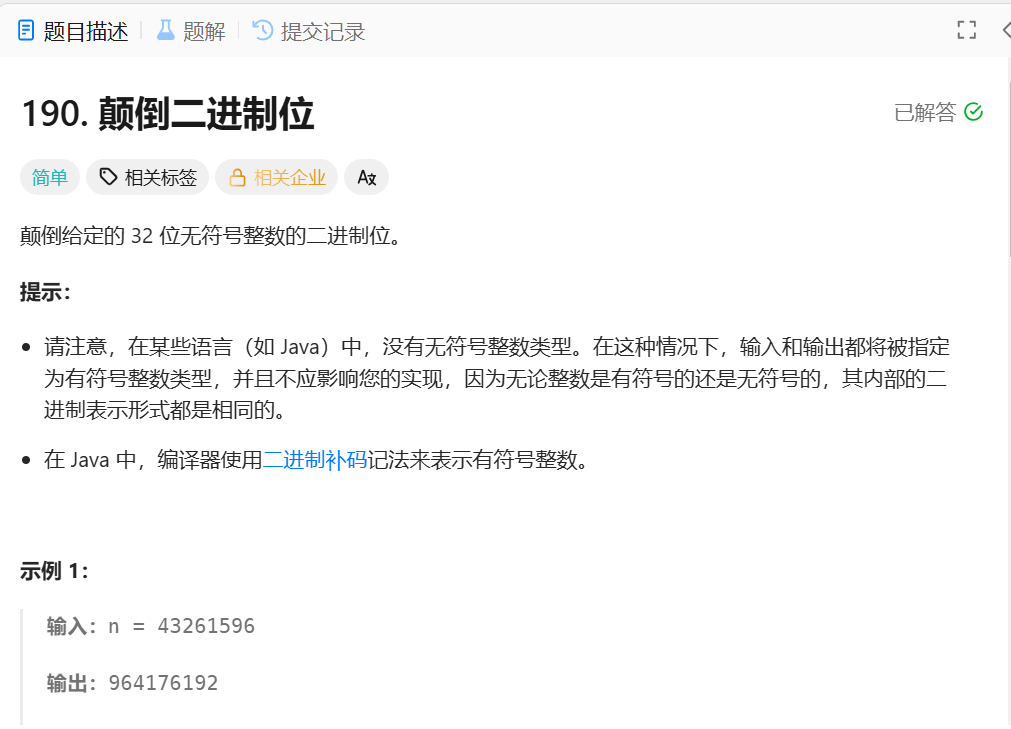

1.题目

2.解题思路

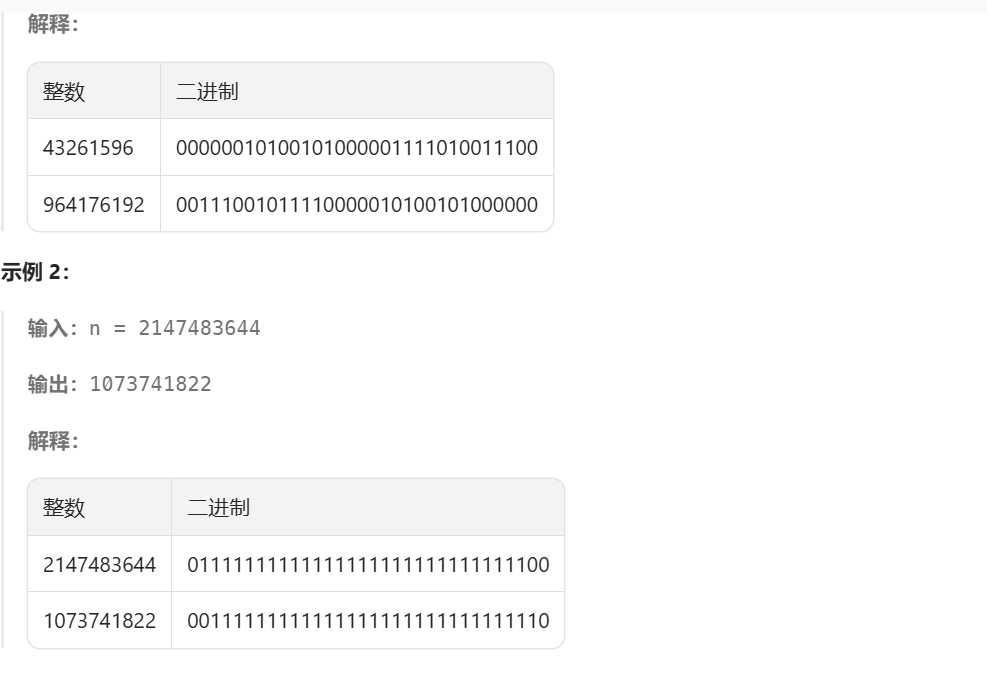

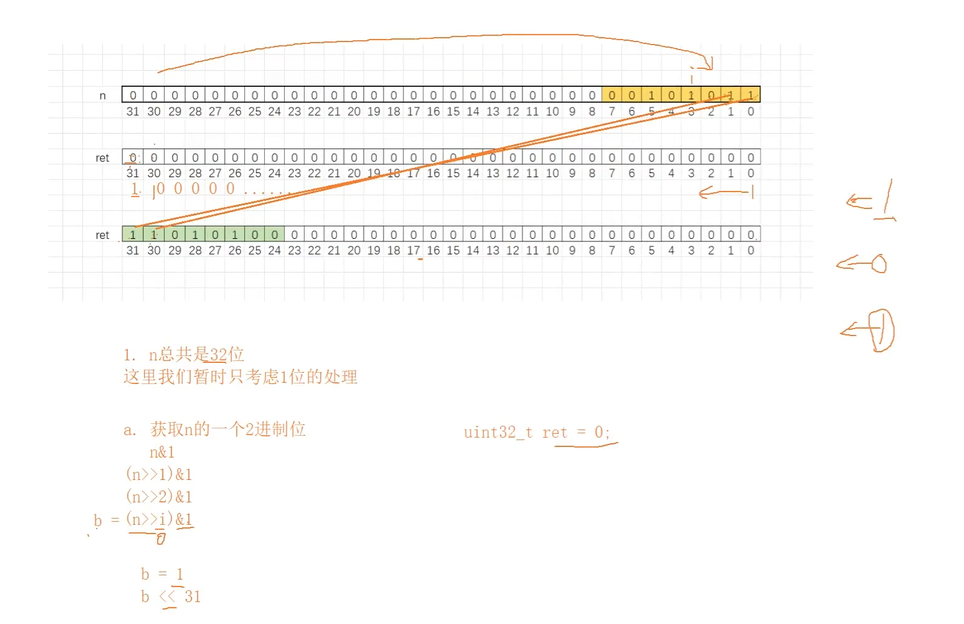

LeetCode 190 题「颠倒二进制位」

核心目标

把一个 32 位无符号整数 n 的二进制位 完全颠倒 ,比如原二进制是 b₃₁ b₃₀ ... b₁ b₀(b₃₁ 是最高位,b₀ 是最低位 ),颠倒后变成 b₀ b₁ ... b₃₀ b₃₁。

手动模拟步骤(逐位处理)

可以把这个过程想象成**"拆位 + 反向拼接"**,分 32 步完成(因为是 32 位),每一步处理 1 个二进制位:

1. 初始化结果

准备一个"容器" ret,用来存颠倒后的二进制位 ,初始值为 0(相当于二进制全 0)。

2. 逐位处理原数 n

循环 32 次(对应 32 个二进制位),每次做 3 件事:

-

① 取

n的当前最低位 :用

n & 1提取n的**最右侧(最低位)**的值,记为b(b是0或1)。比如

n是1010(二进制),第一次n & 1得到0(最低位是0);第二次n右移后变成101,n & 1得到1(新的最低位是1)...... -

② 把

b放到ret的"高位方向":- 先把

ret左移 1 位 (ret <<= 1):相当于给新位腾空间,比如ret原本是101,左移后变成1010,最低位空出0。 - 再用

ret |= b:把b放到ret的最低位(此时因为左移,这个"最低位"实际对应颠倒后的高位方向)。

- 先把

-

③ 处理

n的下一位 :把

n右移 1 位 (n >>= 1),让原本的"次低位"变成新的"最低位",供下一轮处理。

3. 循环结束,得到结果

32 次循环后,ret 里就存好了所有位颠倒后的二进制值 ,直接返回 ret 即可。

结合图示理解

- 最上面的

n是原始 32 位二进制,右侧是低位(0位)、左侧是高位(31位)。 - 中间的

ret初始全0,每次左移 + 存新位,相当于从n的低位开始,反向拼接到ret的高位。 - 最终

ret的二进制位就是n的"镜像",完成颠倒。

关键逻辑总结

本质是**"逐位拆解、反向组装"**:

- 从

n的最低位开始,依次取出每一位。 - 把取出的位反向"填"到

ret的低位(靠左移实现"高位方向填充")。 - 严格循环 32 次,确保 32 位全部处理(包括高位的

0,否则会漏掉补0导致结果错误)。

清晰理解颠倒二进制位的逻辑:就是把原数的二进制位从"最右到最左"拆出来,再"从最左到最右"拼回去,实现完全颠倒 。

3.参考代码

cpp

class Solution {

public:

int reverseBits(int n) {

int ret=0;

for(int i=0;i<32;i++)

{

if((n>>i)&1)

{

int b=((n>>i)&1);

b<<=(31-i);

ret|=b;

}

}

return ret;

}

};三.数字的补数

1.题目

2.解题思路

题目本质

对 num 的有效二进制位(不含前导 0) 进行按位取反 (0 变 1,1 变 0),再转十进制。

比如:

num = 5(二进制101)→ 取反后010→ 十进制2。num = 1(二进制1)→ 取反后0→ 十进制0。

解题步骤(逐位处理)

核心逻辑是 "拆位 → 取反 → 组装",分 3 步:

1. 初始化结果

定义 ret = 0,用来存取反后的二进制值(最终转十进制)。

2. 逐位处理 num 的二进制位

循环处理 num 的每一位,直到 num 变为 0(处理完所有有效位):

-

① 拆出当前位 :

用

b = num & 1提取num的最低位 (比如num = 5是101,第一次b = 1;右移后num = 10,第二次b = 0......)。 -

② 对当前位取反 :

取反逻辑:

b ^= 1(0变1,1变0),或者用if (b == 0) b = 1; else b = 0;(对应你草稿里的if逻辑)。 -

③ 把取反后的位"拼"到

ret:- 先把

ret左移 1 位 (ret <<= 1):给新位腾空间,比如ret原本是10,左移后变成100,最低位空出0。 - 再用

ret |= b:把取反后的b放到ret的最低位。

- 先把

-

④ 处理下一位 :

把

num右移 1 位 (num >>= 1),让原本的"次低位"变成新的"最低位",供下一轮处理。

3. 循环结束,得到结果

当 num 右移到 0 时,所有有效二进制位 都已处理完毕,ret 里存的就是取反后的二进制值 ,直接返回 ret 即可。

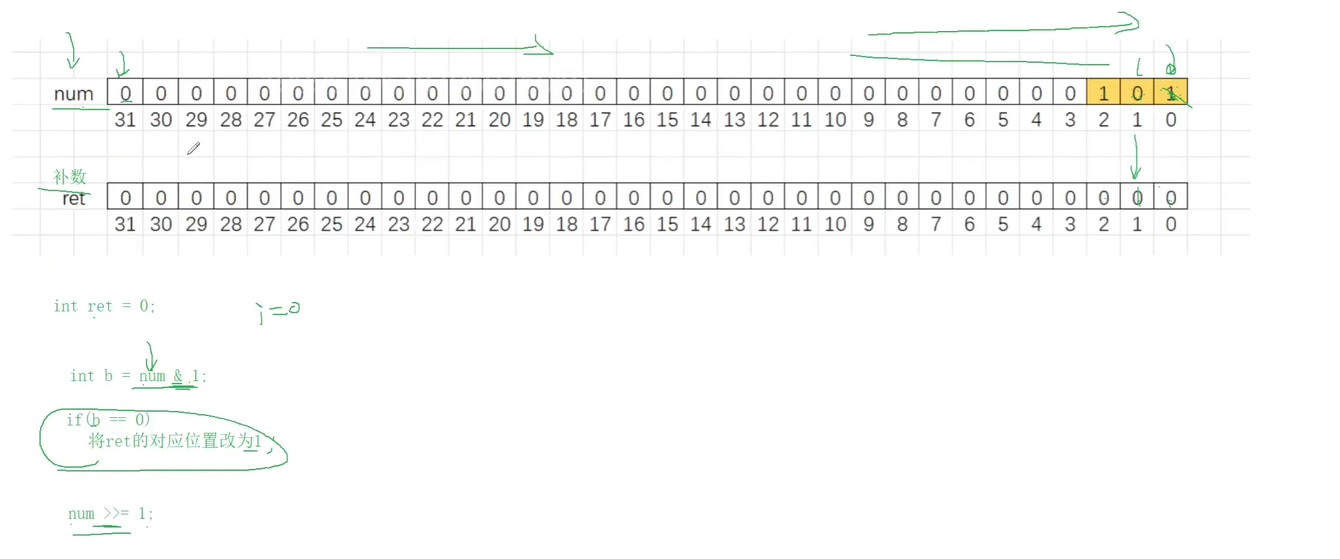

结合图示理解

- 最上面的

num是二进制,右侧是低位(0位)、左侧是高位。 - 中间的

ret初始全0,每次左移 + 存新位,相当于从num的低位开始,取反后反向拼接到ret。 - 比如

num最低位是1,取反后变成0,拼到ret;下一位是0,取反后变成1,拼到ret...... 最终ret就是取反后的结果。

关键逻辑总结

本质是 "逐位拆、取反、反向组装":

- 只处理

num的有效二进制位 (不含前导0),通过num >>= 1自动跳过前导0(因为num为0时循环结束)。 - 取反用位运算 (

^1或条件判断),拼接用左移 + 或运算,高效且直观。

代码草稿对应逻辑

草稿里的 if (b == 0) 将 ret 的对应位置改为 1,实际就是 ret <<= 1; ret |= 1;(因为 b == 0 时取反后是 1);如果 b == 1,则是 ret <<= 1; ret |= 0;(等价于不操作,因为 |= 0 不改变值,但逻辑上需要处理)。

3.参考代码

cpp

class Solution {

public:

int findComplement(int num) {

int i = 0, ret = 0;

while (num)

{

if ((num & 1) == 0)

ret |= (1 << i);

num >>= 1;

i++;

}

return ret;

}

};四.位1的个数

1.题目

2.解题思路

方法一:逐位"扒开看"

-

核心想法 :

整数在计算机里是 32 位二进制 存的(比如 int 类型),咱从最右边第

0位,到最左边第31位,一位一位检查 ,看是不是1。 -

具体咋做:

- 准备一个计数器,记录

1的个数,初始为0。 - 循环 32 次(因为要查 32 位),每次干这两件事:

- 用

1 << i造一个"掩码":比如i=0时,1 << 0就是000...0001(只有第0位是1);i=1时,就是000...0010(只有第1位是1)......以此类推。 - 拿这个掩码和原数

n做 按位与(&) :如果结果不是0,说明n的第i位是1,计数器 +1;要是结果是0,说明这一位是0,跳过。

- 用

- 循环结束,计数器就是

1的总个数。

- 准备一个计数器,记录

参考代码

cpp

int hammingWeight(int n) {

int cnt = 0;

for (int i = 0; i < 32; i++)

{

if (n & (1 << i))

cnt++;

}

return cnt;

}方法二:每次"干掉一个 1"

-

核心想法 :

利用一个 二进制小技巧 :

n & (n - 1)会 把n最右边的1变成0。比如:n = 1010(二进制),n-1 = 1001,n & (n-1) = 1000→ 最右边的1(第 1 位)被干掉了。- 每次这么干,就能逐个消灭

1,消灭一次就计数,直到n变成0(所有1都消灭完)。

-

具体咋做:

- 准备计数器,初始为

0。 - 只要

n还不是0,就循环:- 把

n变成n & (n - 1)(干掉最右边的1)。 - 计数器 +1(因为刚干掉了一个

1)。

- 把

- 循环结束,计数器就是

1的总个数。

- 准备计数器,初始为

参考代码

cpp

nt hammingWeight(int n) {

int cnt = 0;

while (n)

{

n = n & (n - 1);

cnt++;

}

return cnt;

}两种方法对比

- 方法一:稳扎稳打,把 32 位全查一遍,适合刚学二进制,想"看明白每一位"的场景。

- 方法二 :更聪明,循环次数等于

1的个数(比如n有 3 个1,就循环 3 次),效率更高,适合想"偷懒少循环"的情况。

五.2的幂

1.题目

2.解题思路

方法一:"找唯一的 1 在哪里"

-

核心观察 :

2 的幂的二进制有个特点:只有 1 个

1。比如:2^0 = 1→ 二进制1(1 个1)2^1 = 2→ 二进制10(1 个1)2^2 = 4→ 二进制100(1 个1)......

所以,只要找到n二进制里 唯一的1所在的位置 ,再验证n是否等于2的该次方,就能判断。

-

具体思路:

- 准备一个计数器

cnt,遍历n的 32 位(int 是 32 位),用(1 << i)生成掩码,和n做 按位与(&) 。 - 一旦发现某一位是

1(结果非 0),就把当前的i记到cnt里(因为这就是唯一1的位置)。 - 最后验证:

n是否等于2^cnt(比如n=8,找到1在第 3 位,2^3=8,就符合)。

- 准备一个计数器

参考代码

cpp

bool isPowerOfTwo(int n) {

int tmp = n, cnt = 0;

for (int i = 0; i < 32; i++)

{

if (n & (1 << i))

cnt = i;

}

return n == pow(2, cnt);

}方法二:"把唯一的 1 干掉,看是否变 0"

-

核心观察 :

延续"只有 1 个

1"的特点,用n & (n - 1)这个操作:它会 把n最右边的1变成0。比如

n=8(1000),n-1=7(0111),n & (n-1) = 0→ 唯一的1被干掉,结果直接变0。反过来想:如果

n是 2 的幂,n & (n - 1)结果一定是0;如果不是,结果不会是0(比如n=6是110,n-1=5是101,n & (n-1)=100≠0)。 -

具体思路:

- 先判断

n ≥ 1(因为 2 的幂是正整数,n=0或负数直接不满足)。 - 再判断

n & (n - 1) == 0:如果满足,说明n二进制只有 1 个1,是 2 的幂;否则不是。

- 先判断

参考代码

cpp

bool isPowerOfTwo(int n) {

return (n >= 1) && ((n & (n - 1)) == 0);

}方法三:"用补码特性,锁定唯一的 1"(isPowerOfTwo03)

-

核心观察 :

利用 补码(-n 的表示) 特性:

n & -n的结果,是n二进制里 最右边的1及右边的 0 组成的数 。比如:

n=8(1000),-n是补码(二进制...11111000),n & -n = 1000(即8本身)。- 如果

n是 2 的幂(只有 1 个1),那么n & -n的结果 一定等于n本身 (因为唯一的1就是最右边的1)。

-

具体思路:

- 同样先判断

n ≥ 1(排除 0 和负数)。 - 再判断

n == (n & -n):满足则说明n只有 1 个1,是 2 的幂;否则不是。

- 同样先判断

参考带码

cpp

bool isPowerOfTwo(int n) {

return (n >=1) && n == (n & -n);

}三种方法对比

- 方法一 :适合理解"找 1 的位置",但需要额外计算

2^cnt验证,稍繁琐。 - 方法二 :利用

n & (n-1)经典技巧,逻辑简洁,效率高,最常用。 - 方法三:借助补码特性,更巧妙,但需要理解补码概念,适合想拓展思路的同学。

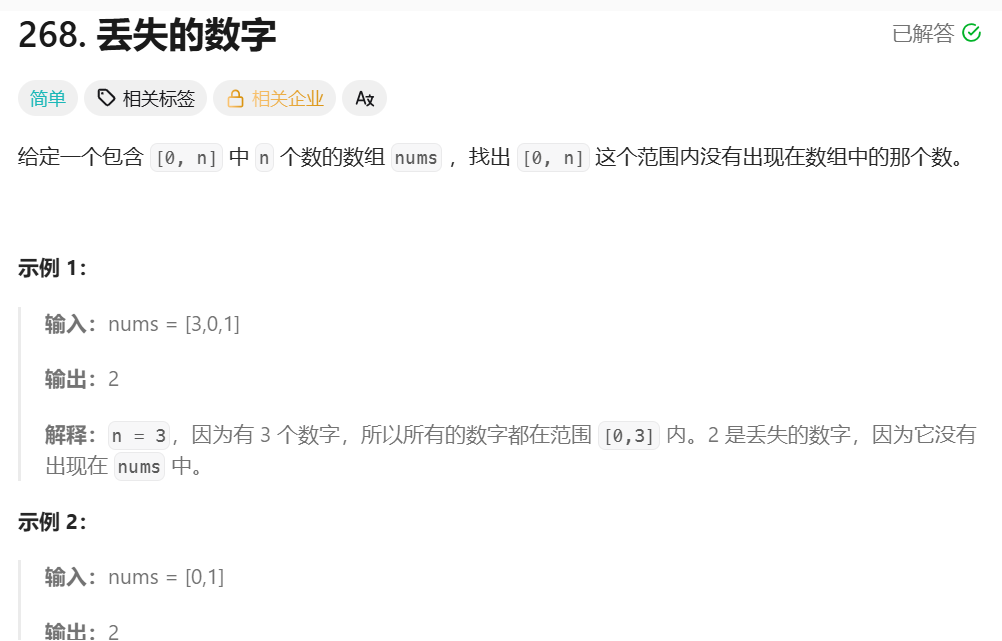

六.丢失的数字

1.题目

2.解题思路

方法一:完整集对比法

核心原理

基于集合的"完整性校验"思想。已知题目中数组应包含区间 [0, n](n 为数组长度)的全部整数,但缺失其中一个。通过构造完整的 [0, n] 集合,与输入数组逐一比对,筛选出未匹配的元素,即为丢失数字。

推导过程

- 构造完整序列 :根据数组长度

n,生成包含0到n所有整数的完整序列(如数组长度为 3 时,完整序列为[0, 1, 2, 3])。 - 逐元素匹配校验 :遍历完整序列的每个元素,通过嵌套遍历输入数组,利用异或运算(两数异或结果为 0 时,表明两数相等)判断该元素是否存在于输入数组中。

- 定位缺失值:若完整序列中某元素在输入数组遍历后仍未匹配到(标记为未找到),则该元素即为丢失的数字。

参考代码

cpp

int missingNumber(vector<int>& nums) {

size_t n = nums.size();

vector<int> arr;

// 创建包含0~n的完整数组

for (int i = 0; i <= n; i++) { // 注意是 <=n,因为nums.size()是n,缺失的是0~n中的一个

arr.push_back(i);

}

// 遍历完整数组,检查每个元素是否在nums中

for (size_t j = 0; j < arr.size(); j++) {

bool found = false; // 标记当前arr[j]是否在nums中找到

for (size_t i = 0; i < nums.size(); i++) {

if ((arr[j] ^ nums[i]) == 0) { // 异或为0表示两数相等

found = true;

break; // 找到后退出内层循环

}

}

// 如果遍历完nums都没找到,说明arr[j]是缺失的数字

if (!found) {

return arr[j];

}

}

}二、方法二:异或消元法

核心原理

利用异或运算的特性:

- 相同整数异或结果为 0(如

a ^ a = 0); - 任意整数与 0 异或结果为其本身(如

a ^ 0 = a); - 异或满足交换律与结合律(如

a ^ b ^ c = a ^ c ^ b)。

基于此,若将"完整区间 [0, n] 的所有整数"与"输入数组的所有元素"进行异或运算,成对出现的整数会因异或抵消为 0,最终剩余的结果即为仅出现一次(缺失)的数字。

推导过程

- 补全完整区间 :由于输入数组长度为

n,完整区间应为[0, n]。初始化结果变量为n(补全完整区间的右端点,保证参与异或的元素覆盖0到n)。 - 遍历异或消元 :遍历输入数组,将当前下标

i(对应完整区间的0到n-1)与数组元素nums[i]依次异或到结果变量中。 - 输出缺失值:遍历结束后,结果变量即为丢失的数字(因其他成对元素已异或抵消,仅缺失值未被抵消 )。

参考代码

cpp

int missingNumber03(vector<int>& nums) {

int sz = int(nums.size());

int ret = sz; // 初始化结果为n(补全完整区间的最后一个元素)

// 遍历数组,将下标i(对应0~n-1)与数组元素nums[i]依次异或到结果中

for (int i = 0; i < sz; i++)

{

// 等价于 ret = ret ^ i ^ nums[i]

// 作用:通过异或消去完整区间与数组中都存在的数字

ret ^= i ^ nums[i];

}

// 循环结束后,ret中保留的就是唯一未被消去的丢失数字

return ret;

}三、方法三:数学求和法(对应 missingNumber04)

核心原理

利用等差数列求和公式 :完整区间 [0, n] 的整数和可通过公式 total = n * (n + 1) / 2 计算。由于输入数组是完整区间丢失一个数字后的结果,因此完整区间和 与输入数组和的差值,即为丢失的数字。

推导过程

- 计算完整区间和 :通过等差数列求和公式,计算

0到n的理论总和total。 - 计算输入数组和 :遍历输入数组,累加所有元素得到实际和

sum。 - 求差值得结果 :丢失的数字 = 完整区间和

total- 输入数组和sum,直接返回该差值即可。

参考代码

cpp

// 用数学求和公式:缺失值 = 0~n的和 - nums元素的和

int missingNumber04(vector<int>& nums) {

int n = nums.size();

int total = n * (n + 1) / 2; // 0~n的总和

int sum = 0;

for (int num : nums) {

sum += num;

}

return total - sum;

}三种方法对比

- 暴力枚举法(方法一):逻辑简单直接,通过构建完整序列 + 嵌套遍历比对找缺失值,但嵌套循环让效率低(时间复杂度 (O(n^2)) ),适合理解基础思路,数据量大时不推荐。

- 异或消元法(方法二) :利用异或"相同数抵消、留唯一数" 的特性,遍历一次即可(时间复杂度 (O(n)) ,空间 (O(1)) ),效率高、无额外空间消耗,是位运算技巧的典型应用,推荐日常解题优先用。

- 数学求和法(方法三) :依托等差数列求和公式,用"完整和 - 数组和"快速算缺失值,思路极简、计算成本低(时间 (O(n)) ),适合追求数学推导、想快速出结果的场景。

实际用哪种?数据规模小、想直观实现选暴力;追求高效/空间优化选异或;偏好数学思维、场景简单直接选求和,根据题目数据量和性能需求灵活挑!