引言

为什么要学习 LLM?

当你和 ChatGPT 对话时,它不仅能回答你的问题,还能续写故事、记住上下文,甚至调整风格。你可能会想:它是怎么做到的?

答案就是:大语言模型(Large Language Model, LLM) 。近几年,从 ChatGPT 到 Claude,从文心一言到通义千问,从 DeepSeek 到 QWen,几乎所有新一代 AI 产品都离不开它。

但很多学习者会有疑问:

-

LLM太大了,我是不是玩不起?其实不用。我们不会上来就研究 1000 亿参数的模型,而是用一个几十万参数的

mini-GPT------ 它保留了核心机制(Tokenizer、Attention、Context Window、采样策略),只需几百行代码,就能在Google Colab跑起来。 -

代码会不会复杂得看不懂?

不会。我会逐步拆开,一边讲概念,一边写代码。

-

跑通这个

demo有什么意义?因为它能让你真正理解:

- 为什么

LLM能续写文本? - 为什么它能"记住"上下文?

- 为什么会出现"复读机"?

- 调整

Temperature/Top-k/Top-p时,为什么风格完全不同?

- 为什么

本文目标

这篇文章会带你完成以下目标:

- 从零基础入门 :用最直观的方式解释

LLM关键概念。 - 代码逐步实现 :一步步构建

tokenizer、Transformer、训练循环、生成函数。 - 跑通一个

demo LLM:在Google Colab上实际训练并生成文本。 - 理解常见问题 :为什么

val_loss很高?为什么结果会复读? - 学会扩展 :如何从

demo走向更大、更实用的模型。

适合人群

- 零基础读者 :你只需要一点点

Python基础,就能看懂并跑起来。 - 有经验的开发者 :你能深入理解代码实现的细节,明白

LLM的内部机制。 - 研究者/爱好者 :你能得到一个可扩展的

mini-GPT框架,作为更大实验的起点。

一、LLM 基础概念

在写代码之前,我们先把一些"关键词"解释清楚。你会发现,LLM 的核心思想其实并不复杂。

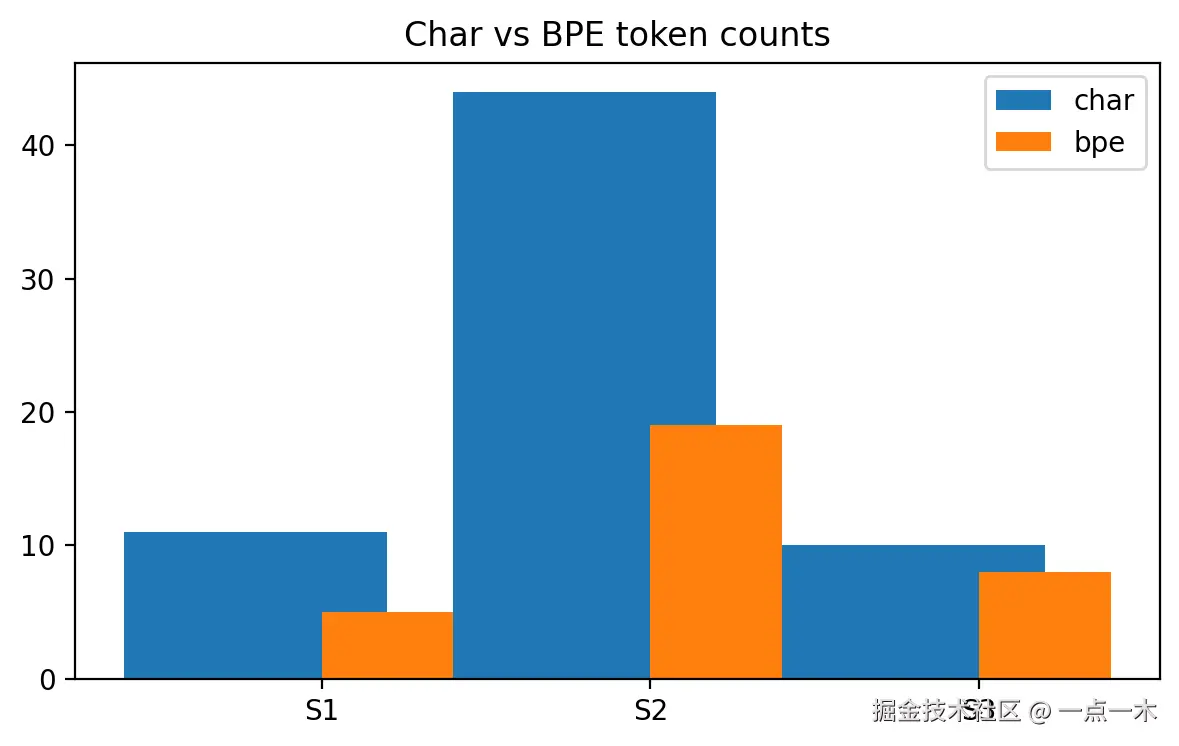

1.1 Token 与分词(Tokenization)

LLM 并不直接理解"汉字"或"英语单词",它看到的只是 一串数字 。 这些数字的最小单位就叫 Token,它可能是一个字母、一个汉字、一个子词,甚至一个完整的单词。

分词(Tokenization)就是把文字切分成 token,再转成数字。打个比方:如果一句话是文章,那么 token 就是"乐高积木",模型就是学会如何把这些积木拼起来。

- 字符级分词 :

H e l l o→ [6, 15, 22, 22, 25] BPE分词 :Hello→ [23](一个子词搞定)

两种常见分词方式:

-

字符级(

char-level) :直接把每个字符当成一个token。优点:实现简单,语言无关。

缺点:序列很长,训练难度大。

-

BPE(子词级) :从最小的字符开始,逐步合并常见的子串,形成子词。优点:序列更短,训练更快,效果更好。

缺点 :需要训练一个分词模型(我们用

sentencepiece实现)。

在我们的代码里,可以选择 tokenizer_mode = 'char' 或 'bpe'。BPE 更推荐,能更快收敛,也能生成更自然的句子。

1.2 上下文窗口(Context Window)

LLM 一次不能看全篇文章,它有一个"短期记忆",叫 上下文窗口 (block_size)。比如 block_size=64,就表示模型最多能记住最近 64 个 token,再往前的就忘了。

- 窗口越大 → 能处理更长的上下文,但训练更慢、更占显存。

- 小实验时建议 32~64。

- 在代码里,

block_size就是这个"记忆力"的大小。

1.3 预测下一个词(Next Token Prediction)

LLM 的训练目标非常简单:给定前面的 token,预测下一个 token 的概率分布。

例子:输入 "The quick brown",模型大概率会预测 "fox"。 这就是 Next Token Prediction ------ 不断重复这个游戏,模型就学会了语言规律。

1.4 Transformer 架构

mini-GPT 就是一个简化的 Transformer 解码器,由三部分组成:

-

Embedding层 :把token id变成向量,并加上位置信息。 -

自注意力(

Self-Attention) :- 每个

token可以"关注"前面的token; - 有 因果遮罩(

Causal Mask) ,确保只看过去,不看未来。

- 每个

-

前馈网络 + 残差连接 +

LayerNorm:增加表达能力,保证训练稳定。

最后输出层 head 给出下一个 token 的概率分布。

1.5 生成策略(Sampling)

训练完模型后,要让它"说话"。此时它会输出下一个词的概率分布,我们可以用不同方式来"抽签":

-

Temperature(温度) :控制随机性。- 小于 1 → 更保守、确定性强。

- 大于 1 → 更有创造性。

-

Top-k:只在概率最高的k个词中挑。 -

Top-p(核采样) :动态选择累计概率 ≤p的候选,更自然。 -

频率惩罚(

frequency penalty) :词出现越多,下次越难选,防止复读。 -

出现惩罚(

presence penalty) :只要出现过,就扣分,鼓励换话题。 -

停止条件 / 最大长度:避免模型"一直说下去"。

在我们的 generate() 函数里,可以通过设置这些参数,直接看到生成风格的变化。

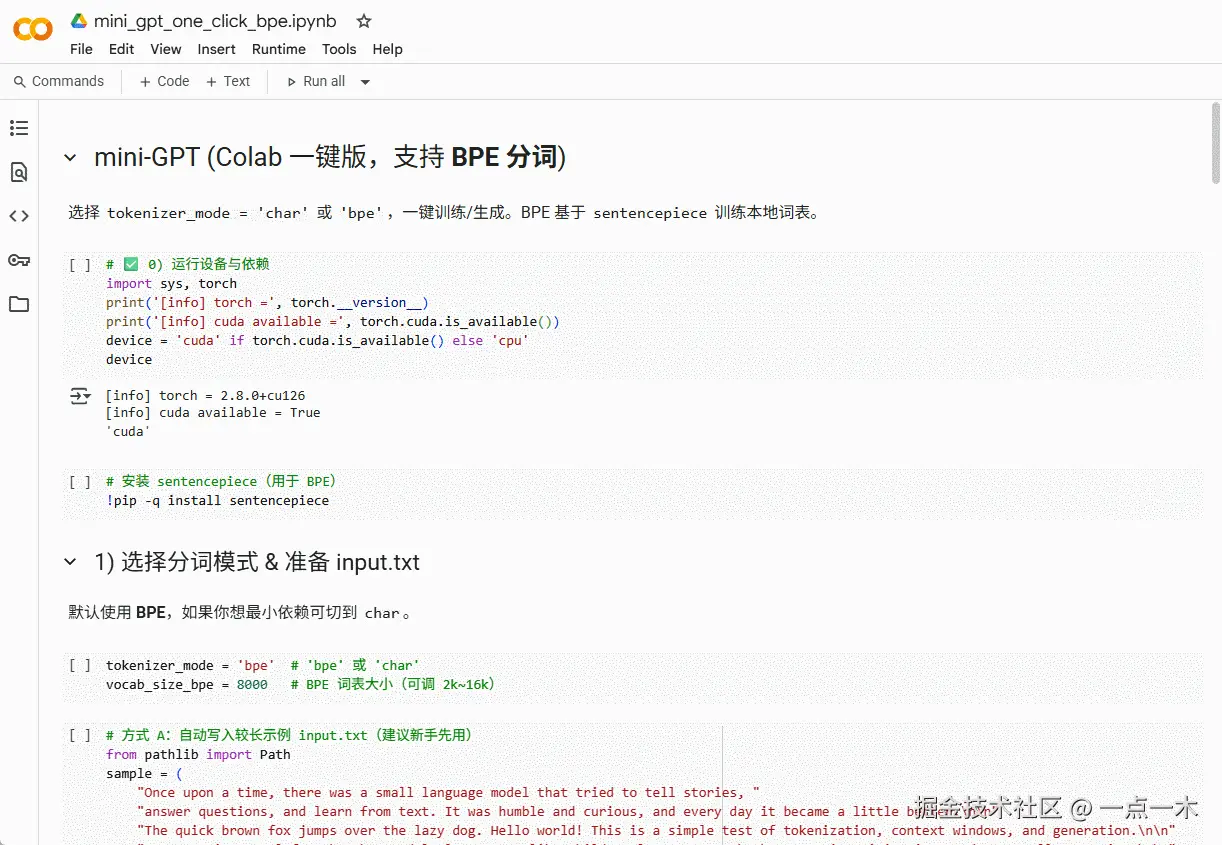

二、代码框架搭建

理解了 LLM 的基本概念之后,我们要从代码开始动手。这里我们用 Google Colab,因为它自带 Python 和 GPU,不需要安装复杂环境,还能免费用 GPU,非常适合学习和实验。

2.1 准备环境(安装依赖)

在 Colab 新建一个 Notebook,输入:

bash

!pip install torch sentencepiece解释:

torch:PyTorch,是我们要用的深度学习框架。sentencepiece:Google开源的分词工具,用来做BPE分词。

👉 如果你在本地跑,需要 Python 3.9+ ,并建议有一张支持 CUDA 的显卡,否则速度会比较慢。

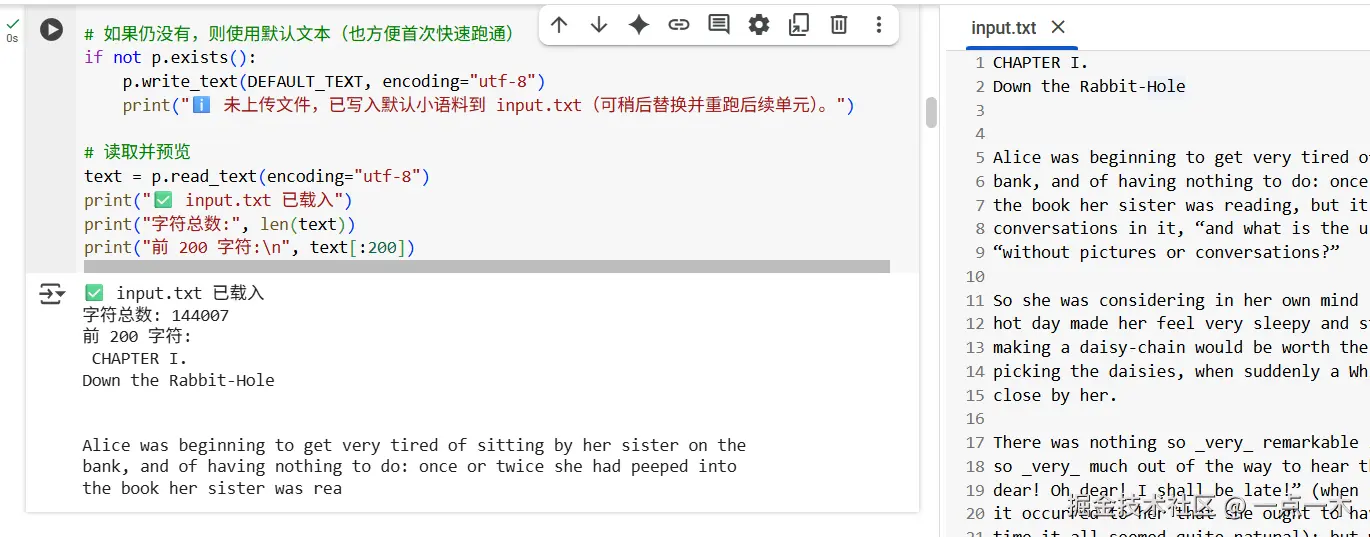

2.2 准备语料文件(input.txt)

LLM 的"教材"就是语料。教材越多、越多样,模型学得越好。我们先用一份小语料 input.txt 试试:

txt

Once upon a time, there was a small language model.

It tried to read books, tell stories, and learn from text.

Sometimes it was good, sometimes it was silly.

But every day, it became a little bit better.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Hello world! This is a simple test of tokenization, context windows, and generation.

诗言志,歌咏言。语言是人类的工具,也是思想的载体。

模型学习文字,就像小孩学说话。👉 在 Colab 里,可以直接写入文件:

python

text_data = """Once upon a time, there was a small language model.

It tried to read books, tell stories, and learn from text.

Sometimes it was good, sometimes it was silly.

But every day, it became a little bit better.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Hello world! This is a simple test of tokenization, context windows, and generation.

诗言志,歌咏言。语言是人类的工具,也是思想的载体。

模型学习文字,就像小孩学说话。

"""

with open("input.txt", "w", encoding="utf-8") as f:

f.write(text_data)⚠️ 提醒:

- 如果语料太短,模型只会"背书",输出几乎和原文一样。

- 如果你换成几万字小说片段,输出会更灵活、更有创造性。

2.3 读取语料并检查

python

from pathlib import Path

text = Path('input.txt').read_text(encoding='utf-8')

print("语料长度(字符数)=", len(text))

print("开头 200 个字符:\n", text[:200])运行后会打印语料长度和前 200 个字符,方便确认文件读取成功。

我在

Colab中使用的input.txt的数据是Alice's Adventures in Wonderland,所以打印内容和截图是不一样的,不要纠结这个点。

2.4 实现分词器(Tokenizer)

2.4.1 为什么要分词?

计算机不能直接理解文字,所以要把文字转换成数字。分词器(Tokenizer)就是把文本拆分成 token → 数字 id ,同时还能把数字 id 转回文本。

2.4.2 字符级分词(最简单)

每个字符就是一个 token:

python

# 建立字表

chars = sorted(list(set(text)))

stoi = {ch: i for i, ch in enumerate(chars)} # 字符 -> 数字

itos = {i: ch for i, ch in enumerate(chars)} # 数字 -> 字符

# 编码 / 解码函数

def encode(s: str):

return [stoi[c] for c in s]

def decode(ids: list):

return "".join([itos[i] for i in ids])

print("字符表大小 =", len(chars))

print("encode('Hello') =", encode("Hello"))

print("decode =", decode(encode("Hello")))示例输出:

txt

字符表大小 = 68

encode('Hello') = [12, 45, 50, 50, 60]

decode = Hello👉 好处:实现简单。缺点:序列很长,训练会更难。

2.4.3 BPE 分词(更高效)

如果语料较大,用 BPE(Byte Pair Encoding)能更好地压缩序列:

python

import sentencepiece as spm

# 训练一个 BPE 模型(词表大小设为 200,适合小语料)

spm.SentencePieceTrainer.train(

input="input.txt",

model_prefix="spm_bpe",

vocab_size=200,

model_type="bpe",

character_coverage=1.0,

bos_id=-1, eos_id=-1, unk_id=0, pad_id=-1,

hard_vocab_limit=False

)

# 加载模型

sp = spm.SentencePieceProcessor(model_file="spm_bpe.model")

# 定义编码/解码函数

def encode_bpe(s: str):

return sp.encode(s, out_type=int)

def decode_bpe(ids: list):

return sp.decode(ids)

print("BPE 词表大小 =", sp.get_piece_size())

print("encode_bpe('Hello world') =", encode_bpe("Hello world"))

print("decode_bpe =", decode_bpe(encode_bpe("Hello world")))示例输出:

txt

BPE 词表大小 = 200

encode_bpe('Hello world') = [35, 78, 42]

decode_bpe = Hello world👉 好处:序列更短,训练更快,效果更好。

对比:

- 字符级

"Hello world"→ 11 个token BPE"Hello world"→ 2 个token

注意

BPE的分词结果并不是固定的,比如"Hello world"可能会被切成 2 个,也可能是 5 个token。这不是bug,而是因为BPE只会合并训练语料里出现过的高频子串。如果某个词在语料中出现得不够频繁,就会被拆成更小的子词片段。

显然,BPE 序列更短,更适合长文本训练。

⚠️ 注意:

如果语料太短而

vocab_size太大,会报错。解决方法:减小词表大小(比如 200)。

2.5 划分训练集与验证集

机器学习必须要区分 训练数据 和 验证数据:

- 训练数据:模型学习用。

- 验证数据:检查模型是否过拟合。

python

import torch

data = encode(text) # 如果用 BPE,就改成 encode_bpe

data = torch.tensor(data, dtype=torch.long)

n = int(0.9 * len(data)) # 90% 训练,10% 验证

train_data = data[:n]

val_data = data[n:]

print("训练集大小 =", len(train_data))

print("验证集大小 =", len(val_data))示例输出:

txt

训练集大小 = 270

验证集大小 = 30三、实现 Transformer 解码器

到目前为止,我们已经准备好了数据和分词器。接下来要搭建的,就是 LLM 的"大脑"------ Transformer 解码器 。它的任务很明确:根据前面的 token,预测下一个 token 的概率分布。

我们会逐层拆开看:Embedding → 自注意力 → 前馈网络(MLP) → 堆叠多层 → 输出层。

3.1 Embedding:把数字变成向量

分词器输出的只是 token id(纯数字) ,但神经网络更擅长处理向量。 所以第一步:把每个 token id 映射到一个向量。

python

import torch

import torch.nn as nn

vocab_size = 200 # 词表大小(根据分词器而定)

n_embd = 128 # 向量维度(embedding 维度)

block_size = 64 # 上下文窗口大小

class TokenEmbedding(nn.Module):

def __init__(self, vocab_size, n_embd, block_size):

super().__init__()

self.tok_emb = nn.Embedding(vocab_size, n_embd) # token embedding

self.pos_emb = nn.Embedding(block_size, n_embd) # 位置 embedding

def forward(self, idx):

B, T = idx.shape

tok = self.tok_emb(idx) # (B, T, n_embd)

pos = self.pos_emb(torch.arange(T, device=idx.device)) # (T, n_embd)

return tok + pos # token 向量 + 位置信息token embedding:每个词的"语义表示"。position embedding:告诉模型词的顺序,否则模型只知道"有哪些词",却不知道"顺序如何"。

3.2 自注意力机制(Self-Attention)

这是 Transformer 的核心。它的作用是:每个词可以决定要多关注前面哪些词,从中获取信息。

3.2.1 基本思路

- 每个输入向量会生成 查询向量 (

Q)、键向量 (K)、值向量 (V) 。 - 通过

Q和K的点积,得到注意力分数(相关性)。 - 用

Softmax把分数转成权重,再加权求和值向量V。

3.2.2 代码实现

python

class CausalSelfAttention(nn.Module):

def __init__(self, n_embd, n_head, block_size):

super().__init__()

self.n_head = n_head

self.head_dim = n_embd // n_head

self.qkv = nn.Linear(n_embd, 3 * n_embd, bias=False)

self.proj = nn.Linear(n_embd, n_embd)

# 因果遮罩:保证不能看未来

self.register_buffer("mask", torch.tril(torch.ones(block_size, block_size)).view(1, 1, block_size, block_size))

def forward(self, x):

B, T, C = x.shape

qkv = self.qkv(x).view(B, T, 3, self.n_head, self.head_dim)

q, k, v = qkv.unbind(dim=2) # 拆成 Q, K, V

q, k, v = [t.transpose(1, 2) for t in (q, k, v)] # (B, nh, T, hd)

# 注意力分数 (B, nh, T, T)

att = (q @ k.transpose(-2, -1)) / (self.head_dim ** 0.5)

att = att.masked_fill(self.mask[:, :, :T, :T] == 0, float("-inf"))

att = torch.softmax(att, dim=-1)

# 加权求和

y = att @ v # (B, nh, T, hd)

y = y.transpose(1, 2).contiguous().view(B, T, C) # 拼回 (B, T, C)

return self.proj(y)这里的 因果遮罩 (Causal Mask) 非常关键:它确保每个位置只能看到"自己和前面的词",不能偷看未来。这就是"自回归"的本质。

3.3 前馈网络(Feed Forward, MLP)

注意力层捕捉了依赖关系,但还需要增加"非线性变换能力"。这就是 MLP(前馈网络) 的作用。

python

class FeedForward(nn.Module):

def __init__(self, n_embd):

super().__init__()

self.net = nn.Sequential(

nn.Linear(n_embd, 4 * n_embd), # 放大

nn.ReLU(),

nn.Linear(4 * n_embd, n_embd), # 再缩回去

)

def forward(self, x):

return self.net(x)3.4 Transformer Block

把 注意力层 和 前馈层 组合起来,并加上 残差连接 和 层归一化。一层能学到"短距离依赖",比如"New → York";多层堆叠,就能学到更长距离、更复杂的关系。

python

class TransformerBlock(nn.Module):

def __init__(self, n_embd, n_head, block_size):

super().__init__()

self.ln1 = nn.LayerNorm(n_embd)

self.ln2 = nn.LayerNorm(n_embd)

self.attn = CausalSelfAttention(n_embd, n_head, block_size)

self.ffwd = FeedForward(n_embd)

def forward(self, x):

x = x + self.attn(self.ln1(x)) # 残差连接

x = x + self.ffwd(self.ln2(x)) # 残差连接

return x残差连接:保留原始信息,避免梯度消失。

层归一化:让训练更稳定。

3.5 GPT 模型主体

现在把所有部分拼起来,形成一个完整的 GPT 模型。

python

class GPT(nn.Module):

def __init__(self, vocab_size, n_embd=128, n_head=4, n_layer=4, block_size=64):

super().__init__()

self.block_size = block_size

self.embed = TokenEmbedding(vocab_size, n_embd, block_size)

self.blocks = nn.Sequential(*[TransformerBlock(n_embd, n_head, block_size) for _ in range(n_layer)])

self.ln_f = nn.LayerNorm(n_embd)

self.head = nn.Linear(n_embd, vocab_size, bias=False)

def forward(self, idx, targets=None):

x = self.embed(idx)

x = self.blocks(x)

x = self.ln_f(x)

logits = self.head(x) # (B, T, vocab_size)

loss = None

if targets is not None:

# 交叉熵:预测下一个 token

loss = nn.functional.cross_entropy(logits.view(-1, logits.size(-1)), targets.view(-1))

return logits, losslogits:每个位置对整个词表的预测分数(还没转成概率)。loss:用交叉熵衡量"预测和真实答案的差距"。

3.6 小实验:前向传播

我们来做一个简单的测试,看看模型能否正常运行:

python

model = GPT(vocab_size=vocab_size, n_embd=128, n_head=4, n_layer=2, block_size=64)

x = torch.randint(0, vocab_size, (1, 10)) # 随机 10 个 token

logits, loss = model(x, x)

print("logits shape =", logits.shape)

print("loss =", loss.item())示例输出:

txt

logits shape = torch.Size([1, 10, 200])

loss = 5.3解释:

[1, 10, 200]→ 批大小=1,序列长度=10,每个位置预测 200 个词的分布。loss=5.3→ 说明预测和答案差距还比较大,这是正常的,因为模型还没训练。

四、训练循环

前面我们已经实现了模型结构,但它现在就像一个刚出生的孩子:大脑有了,但里面是空的 ,还不会说话。训练循环的作用就是不断地 喂饭 → 考试 → 判分 → 调整,直到它逐渐学会语言规律。

4.1 为什么需要训练循环?

训练的本质是:

- 喂饭:给模型输入文本(前文)。

- 考试:让它预测下一个词。

- 判分 :计算预测和真实答案的差距(

loss)。 - 调整:根据差距更新模型的参数。

就像小孩学说话:听别人说 → 自己模仿 → 被纠正 → 慢慢改进。

4.2 批次采样(get_batch)

训练时不能一次把所有数据丢进去(太慢、显存会爆),所以我们把数据切成一个个 小批次(batch) 。

python

import torch

def get_batch(split, block_size, batch_size, device):

data = train_data if split == "train" else val_data

# 确保不会越界:片段长度 = block_size

max_start = len(data) - block_size - 1

ix = torch.randint(0, max_start, (batch_size,))

x = torch.stack([data[i : i + block_size] for i in ix])

y = torch.stack([data[i + 1 : i + block_size + 1] for i in ix])

return x.to(device), y.to(device)x:输入序列(前文)。y:目标序列(就是x右移一位 → 下一个token)。

例子:

- 输入:

The quick brown - 目标:

he quick brown fox

这样模型学的就是"前文 → 下一个词"。

4.3 损失函数(Loss)

我们用 交叉熵(CrossEntropy) 来衡量预测和真实答案的差距。

- 如果模型预测"fox"的概率高,就奖励它(

loss小)。 - 如果它预测"dog"的概率高,就惩罚它(

loss大)。

可以理解为"预测分布" vs "正确答案(one-hot 向量)"的差距。

在 GPT 类里我们已经写过:

python

loss = nn.functional.cross_entropy(logits.view(-1, vocab_size), targets.view(-1))4.4 优化器(Optimizer)

优化器的作用就是 更新参数 ,让模型一步步变聪明。我们用 AdamW ,这是 Transformer 的常见选择。

python

import math

optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=3e-4, betas=(0.9, 0.95), weight_decay=0.01)参数解释:

lr=3e-4:学习率,决定"每次调整的幅度"。betas:动量参数,帮助收敛更稳定。weight_decay:权重衰减,防止过拟合。

4.5 学习率调度(Warmup + Cosine Decay)

如果一上来就用大学习率,模型可能"吓坏了",训练会不稳定。所以我们采用:

Warmup:前期小步慢跑(逐渐加大学习率)。Cosine Decay:后期慢慢收尾(逐渐减小学习率)。

python

def cosine_lr(step, max_steps, base_lr, warmup):

if step < warmup:

return base_lr * (step + 1) / max(1, warmup)

t = (step - warmup) / max(1, max_steps - warmup)

return 0.5 * (1 + math.cos(math.pi * t)) * base_lr4.6 梯度裁剪(Gradient Clipping)

有时候梯度会突然爆炸,导致训练崩掉。解决办法是:把梯度裁剪在一定范围内。

python

torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 1.0)4.7 训练主循环

现在把所有东西拼起来:

python

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

model = GPT(vocab_size=vocab_size, n_embd=128, n_head=4, n_layer=2, block_size=64).to(device)

max_steps = 1000

batch_size = 32

warmup = 100

base_lr = 3e-4

optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=base_lr, betas=(0.9, 0.95), weight_decay=0.01)

for step in range(1, max_steps + 1):

# 获取一批训练数据

x, y = get_batch("train", block_size=64, batch_size=batch_size, device=device)

# 前向传播

logits, loss = model(x, y)

# 反向传播

optimizer.zero_grad(set_to_none=True)

loss.backward()

torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 1.0)

# 动态调整学习率

lr = cosine_lr(step, max_steps, base_lr, warmup)

for pg in optimizer.param_groups:

pg["lr"] = lr

optimizer.step()

# 每 100 步做一次验证

if step % 100 == 0:

with torch.no_grad():

vx, vy = get_batch("val", block_size=64, batch_size=batch_size, device=device)

_, vloss = model(vx, vy)

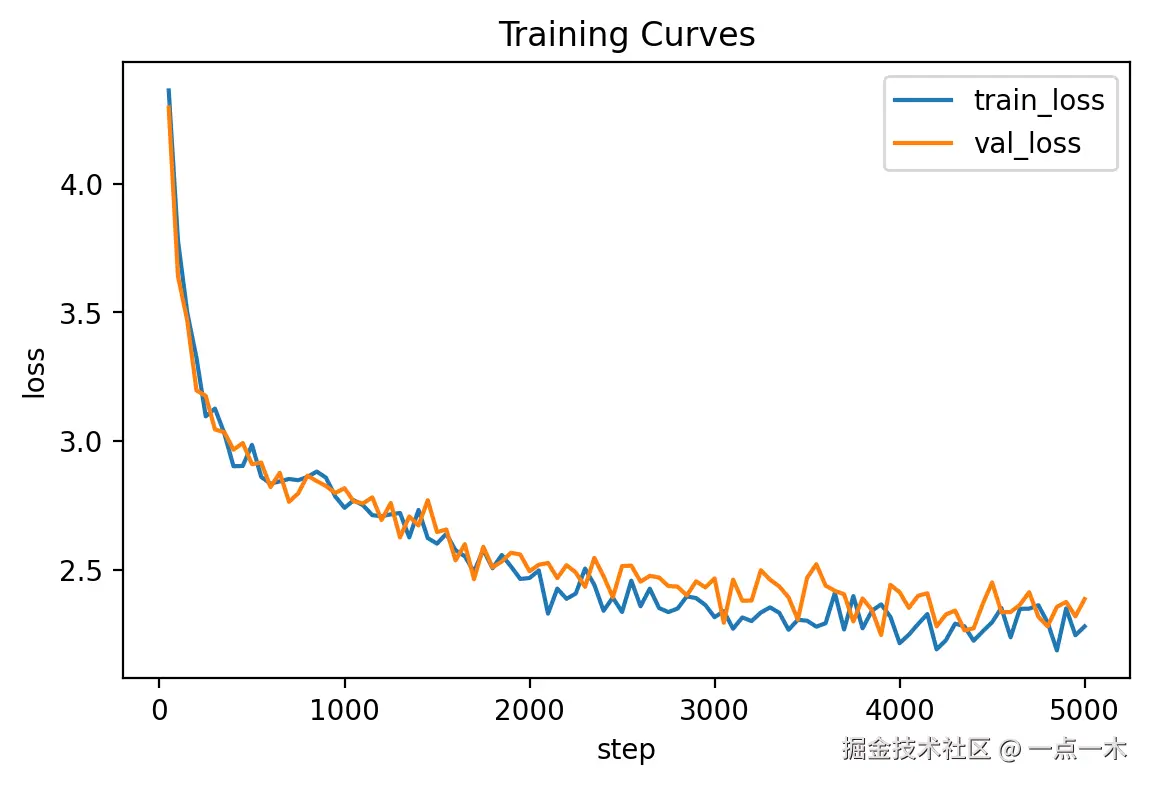

print(f"step {step}: train_loss={loss.item():.3f} | val_loss={vloss.item():.3f}")4.8 输出示例

运行后,你会看到类似这样的日志:

txt

step 100: train_loss=2.019 | val_loss=6.231

step 200: train_loss=1.444 | val_loss=5.789

step 300: train_loss=0.824 | val_loss=5.159

step 400: train_loss=0.486 | val_loss=4.909

...解释:

train_loss:模型在训练集上的表现,应该随训练下降。val_loss:模型在验证集上的表现。如果val_loss先降后升,说明过拟合。

4.9 如何判断训练效果?

- 正常情况 :

train_loss和val_loss都下降 → 模型在学规律。 - 过拟合 :

train_loss一直下降,但val_loss上升 → 模型只会背书。 - 欠拟合 :

train_loss长期很高 → 模型太小 / 学习率太低 / 数据太少。

在小语料实验里,不要纠结

loss数值,重要的是学会训练流程。真正要训练能用的模型,需要更大的语料和更长的训练时间。

到这里,我们已经完整地实现了一个 mini-GPT ,从最基础的 Token / 分词器 ,到 Transformer 架构 ;从 训练循环 ,到能跑通的 第一个语言模型 。请继续阅读:[下篇:《从零实现 LLM(下):推理生成、常见问题与进阶优化》](#下篇:《从零实现 LLM(下):推理生成、常见问题与进阶优化》 "#")

🎁 彩蛋:一键运行 Notebook

如果你不想从零复制粘贴代码,或者想直接体验完整的 mini-GPT 实现,我已经准备了一份 Google Colab Notebook: