30万亿人民币的AI蛋糕,为什么你吃不到?

你是某大企业的AI负责人,刚刚向CEO展示了一个酷炫的RAG demo。CEO眼睛一亮:"太棒了!下个月我们就用AI替换掉一半的客服团队!"

你的内心:😱

这就是今天我们要聊的故事。一个关于RAG系统如何从"哇,好厉害!"的demo,变成支撑百万用户的生产级系统的血泪史。

我们的主人公小王

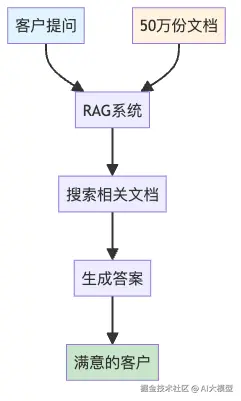

让我给大家介绍今天的主人公------小王,某传统制造企业的AI项目负责人。他接到了一个"简单"的任务:用AI来帮助公司的技术支持团队更好地回答客户问题。

公司有20年的技术文档、产品手册、FAQ,数量大概是... 50万份文档。每天客户提出的技术问题有几千个。

小王想:"这不是RAG的完美场景吗?"

但现实往往比理想骨感得多...

第一个血泪教训:摩尔兹悖论------简单的事情最难做

悖论揭秘

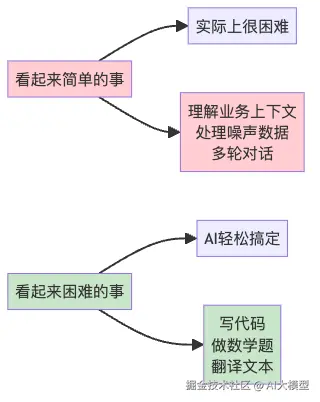

你知道吗?让AI下象棋比扫地机器人打扫房间要简单得多。这就是著名的"摩尔兹悖论"。

在企业AI领域,我们也有类似的悖论:

小王很快就发现,让AI理解"这个产品在高温环境下的表现如何?"这种看似简单的问题,比让AI写一段Python代码要难得多。

上下文就是一切

人类专家处理问题时,会自然而然地调用多年的经验和直觉。但AI?它需要你把这些"常识"都明确告诉它。

这就像你跟一个外星人解释怎么骑自行车一样------你以为很简单,但其实每个细节都需要解释。

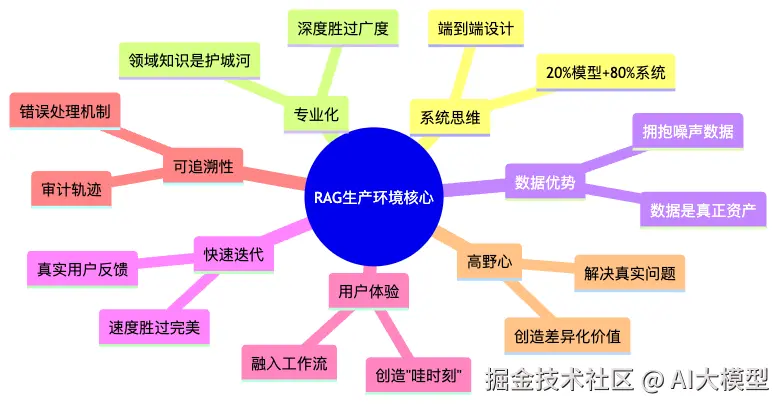

第二个教训:系统思维 vs 模型思维

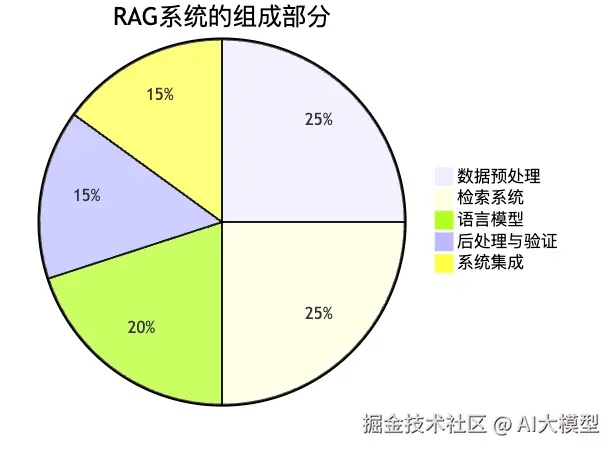

20%的模型 + 80%的系统

小王犯的第一个错误,也是99%的人都会犯的错误:过分关注模型本身。

"哇!GPT-4o出了!"

"Claude 3.5好像更厉害!"

"要不要试试最新的Llama?"

但真相是什么?

一个中等的模型配上优秀的RAG管道,完胜顶级模型配上糟糕的系统架构。

就像做菜一样,你用的是顶级食材(模型),但如果厨艺(系统设计)不行,最终的菜品还是不会好吃。

小王的觉醒

小王花了两个月优化模型,结果系统还是答非所问。后来他花了一周优化检索逻辑,准确率直接提升了30%。

"原来重要的不是厨师有多厉害,而是整个厨房的协作!"

第三个教训:专业化胜过万能化

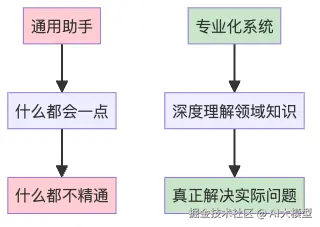

AGI很酷,但专业化更实用

市面上都在吹AGI,但小王发现了一个反直觉的真相:

想象一下,你生病了,是找全科医生还是找专科医生?

小王的公司有自己独特的产品线、技术术语、业务流程。一个通用的AI助手永远无法理解"当客户说'那个小黑盒子不亮了'时,他们实际上指的是哪个产品"。

专业化的威力

当小王开始针对公司的特定领域训练模型后,神奇的事情发生了:

- 问题解答准确率从60%提升到85%

- 客户满意度上升了40%

- 技术支持工程师的工作效率提升了2倍

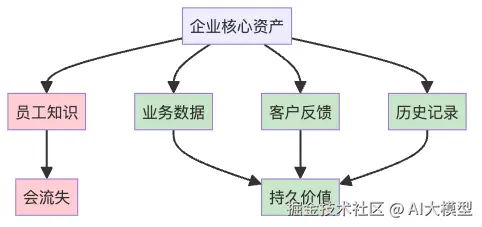

第四个教训:数据就是你的护城河

公司的真正价值在数据

什么是公司?

人?人会离职。

技术?技术会过时。

数据?数据是永恒的。

小王公司20年积累的技术文档、故障案例、解决方案------这些才是真正的金矿。

拥抱噪声数据

很多企业的误区:

"我们需要先清洗数据"

"文档格式不统一,先整理一下"

"这些数据太乱了,AI肯定处理不了"

但现实是:等你清洗完数据,竞争对手已经上线三年了。

小王学会了让AI适应噪声数据,而不是让数据适应AI。这种"脏数据处理能力"成为了他们公司的技术壁垒。

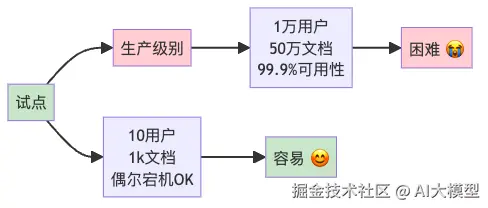

第五个教训:从试点到生产环境的巨大鸿沟

Demo很简单,生产很困难

这是小王经历的最痛苦的阶段。

试点阶段:

- 10个测试用户

- 1000份文档

- "哇,太棒了!"

CEO说:我们要推广到全公司!

生产环境阶段:

- 10,000个用户

- 500,000份文档

- 24/7稳定运行

- 企业级安全

- 合规审计

小王的建议:从第一天就按生产标准设计,不要想着"先做个demo再说"。

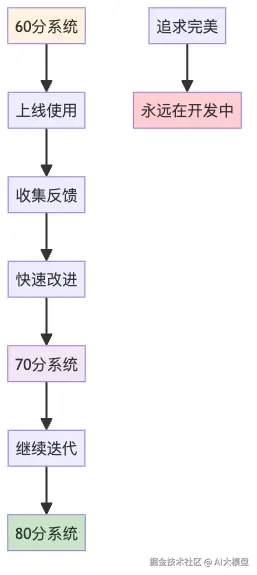

第六个教训:速度比完美更重要

迭代是王道

小王曾经想做一个"完美"的系统,结果花了6个月还在纸上谈兵。

后来他改变策略:

- 第一周:能用就行

- 给真实用户使用

- 收集反馈

- 快速迭代

结果3个月就上线了一个80分的系统,而且在持续改进。

记住:市场上的60分产品,胜过实验室里的100分概念。

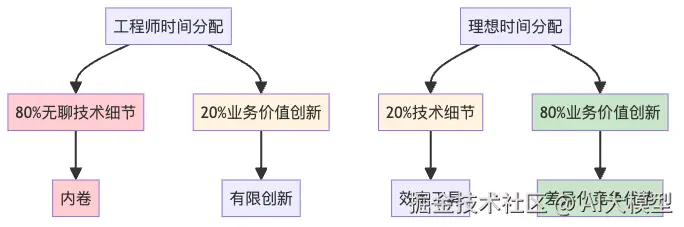

第七个教训:让工程师专注于真正重要的事

不要让优秀的工程师做无聊的事

小王发现他的团队80%时间都在处理:

- 文档分块策略

- Prompt优化

- 向量数据库调参

- 模型部署

这些都是重要但无聊的"脏活累活"。

真正应该关注的是:

- 如何提供差异化价值?

- 如何更好地理解用户需求?

- 如何设计更好的用户体验?

小王后来选择了更成熟的RAG平台,让团队专注于业务逻辑,效率提升了3倍。

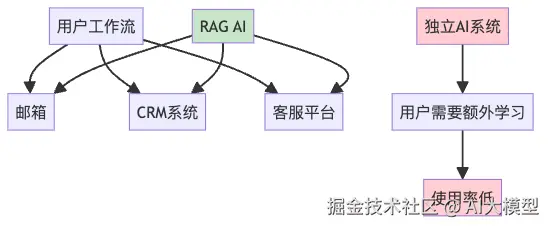

第八个教训:让AI融入工作流

如果没人用,再好的AI也是摆设

小王遇到过这样的尴尬:

AI系统:✅ 上线了

功能:✅ 很强大

用户:❌ 0个

原因?用户需要专门打开一个新系统,输入问题,等待答案。太麻烦了!

融入现有工作流

聪明的做法是把AI嵌入到用户已有的工具中:

小王把RAG功能直接集成到客服人员的工作台里,使用率从5%提升到85%。

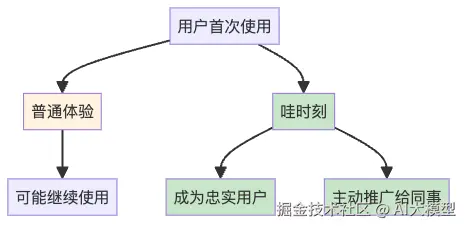

第九个教训:让用户"哇"一声的重要性

第一印象决定成败

小王发现了一个有趣的现象:技术再好,如果不能在前30秒让用户"哇"一声,就很难推广成功。

高通的故事

文中提到一个高通工程师的故事特别感人:

他通过RAG系统找到了一份7年前的技术文档,这份文档解答了他困扰已久的问题。那一刻,他的世界都不一样了。

这就是"哇时刻"的威力。

小王的团队现在专门设计"哇时刻":让新用户能在最短时间内体验到AI的神奇之处。

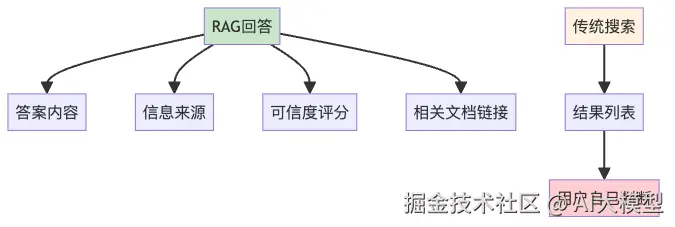

第十个教训:准确性之后,关键是可追溯性

90%的准确率 + 10%的灾难

这里有个反直觉的观点:在生产环境中,95%的准确率并不比90%重要多少,但如何处理那错误的5%或10%却至关重要。

企业关心的不是"这个答案对不对",而是:

- 为什么给出这个答案?

- 证据在哪里?

- 出错了怎么办?

审计轨迹的重要性

特别是在金融、医疗等受监管行业,每个AI决策都需要清晰的审计轨迹:

"为什么推荐这个产品?"

"依据是第23页第2段的产品规格说明。"

小王现在的系统不仅给答案,还给证据链。

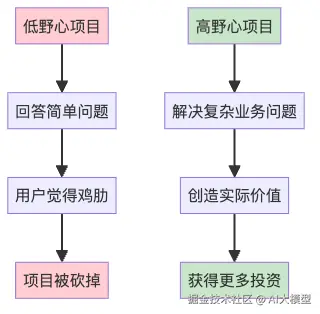

第十一个教训:要有野心,别只做玩具

低目标是最大的敌人

小王见过太多"AI玩具":

- "AI助手,请问我有几天年假?"

- "AI客服,请问WiFi密码是多少?"

这些功能虽然能用,但创造不了真正的投资回报。

瞄准月球

小王现在的目标是:让AI能够处理80%的技术支持案例,而不只是回答"厕所在哪里"。

小王的成功:一年后的故事

一年后,小王的RAG系统:

- 用户规模:从10个试点用户扩展到全球5000名客服人员

- 文档处理:50万份技术文档,支持20种语言

- 业务价值:客户问题解决时间从平均4小时降到30分钟

- 投资回报:第一年就为公司节省了1440万人民币的人力成本

最重要的是,小王从一个"AI项目负责人"变成了"数字化转型专家",成为公司最受重视的技术骨干。

写在最后:我们正处在历史的转折点

就像当年的登月计划一样,我们正生活在AI革命的历史时刻。

每一个从事AI工作的人,都有机会亲手塑造未来。

但记住:

- 不要被技术细节困住,要看到系统全貌

- 不要追求完美,要追求快速迭代

- 不要做玩具,要解决真实问题

- 不要忽视用户体验,技术再好没人用也白搭

关键要点总结

学习

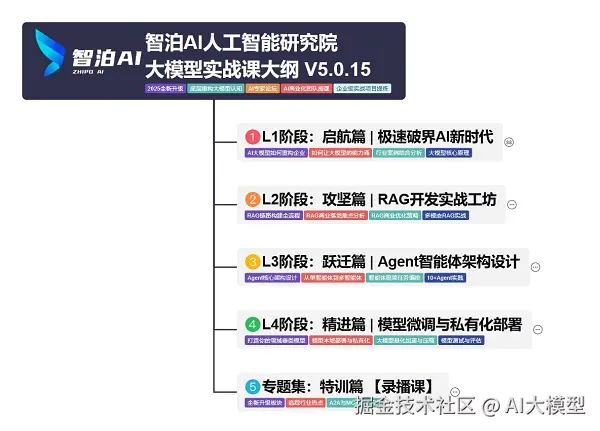

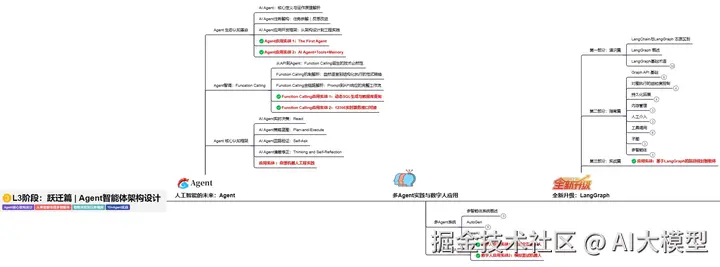

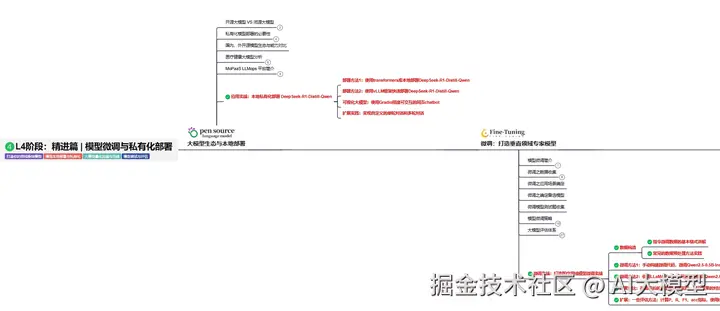

我使用PlantUML绘制了一份技能树脑图,把大模型路线分成L1到L4四个阶段,一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

这份大模型路线大纲已经导出整理打包了,在 >gitcode ←←←←←←

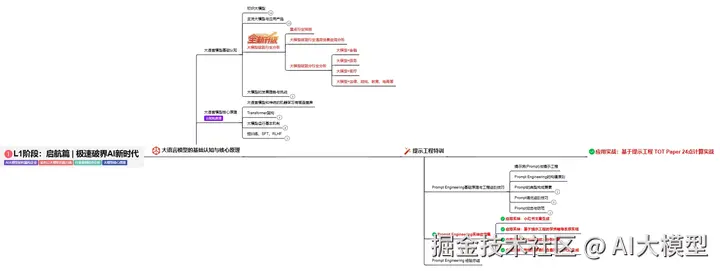

L1阶段:启航篇丨极速破界AI新时代

L1阶段:了解大模型的基础知识,以及大模型在各个行业的应用和分析,学习理解大模型的核心原理、关键技术以及大模型应用场景。

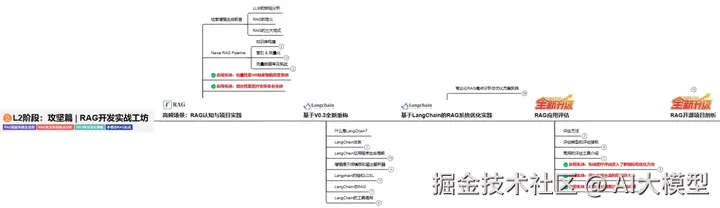

L2阶段:攻坚篇丨RAG开发实战工坊

L2阶段:AI大模型RAG应用开发工程,主要学习RAG检索增强生成:包括Naive RAG、Advanced-RAG以及RAG性能评估,还有GraphRAG在内的多个RAG热门项目的分析。

L3阶段:跃迁篇丨Agent智能体架构设计

L3阶段:大模型Agent应用架构进阶实现,主要学习LangChain、 LIamaIndex框架,也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统,打造Agent智能体。

L4阶段:精进篇丨模型微调与私有化部署

L4阶段:大模型的微调和私有化部署,更加深入的探讨Transformer架构,学习大模型的微调技术,利用DeepSpeed、Lamam Factory等工具快速进行模型微调,并通过Ollama、vLLM等推理部署框架,实现模型的快速部署。

L5阶段:专题集丨特训篇