跨平台、超低延迟、强鲁棒的工程实践

适用平台:Windows / Linux(x86_64, aarch64)/ Android / iOS

1. 背景与定位:从"能播"到"播得稳、播得快"

在安防、教育、单兵指挥、工业 IoT 等场景中,IP 摄像机与网关设备长期采用 RTSP 作为事实标准:它与硬件生态结合紧、延迟低、互通性好、对专网/局域网友好。相比 HLS/HTTP-FLV 的"强分发、弱实时",以及 WebRTC 的"强实时、强端到端但运维复杂",RTSP 播放器在 低延迟 + 可控网络环境 下,依然是成本与体验的最佳平衡点。

但"能播"只是及格线。真正落地到一线作战/生产环境,需要把体验指标 产品化、可度量、可运维 。围绕这一目标,大牛直播 RTSP 播放器 SDK 的定位是:在跨平台(Windows / Linux x86_64 & aarch64 / Android / iOS)上提供 可嵌入、可规模化 的播放内核,把以下关键指标变成"默认表现":

-

播得快(低时延首开)

-

首开不等待:IDR 首包门控 + 秒开缓冲;

-

路径最短:优先 硬解直显(Android Surface)/零拷贝,压扁 CPU→GPU 流水线;

-

时间轴正确:RTP(90kHz)/采样步进 → RTMP/本地渲染 ms 时基的单调映射,避免卡顿与回拨。

-

-

播得稳(弱网稳定)

-

传输自适:TCP interleaved / UDP 智能切换,NAT/防火墙穿透友好;

-

抖动容错:JitterBuffer 小滑窗 + 乱序重组 + 超时兜底,M 位缺失仍能稳切帧;

-

自愈机制:断网重连、指数退避、错误分诊(拉不到 vs 播不出),7×24 运行不人工干预。

-

-

多实例并发(拼控/集控)

-

每路独立线程与环形队列,互不拖累;

-

解码/渲染配额与优先级管理,保障"关键路"不卡。

-

-

低资源占用(端侧友好)

-

软硬解灵活切换、按需 decode(快照/AI 才开 YUV 回调);

-

可裁剪编译与日志限流,功耗/温控 可控,适配移动终端与嵌入式箱体。

-

为了把上述能力"内生化",SDK 从一开始就以 协议正确性 + 路径最短化 + 可观测 + 自愈 为设计原则,形成清晰的分层:

-

控制面 :RTSP 1.0 握手(OPTIONS/DESCRIBE/SETUP/PLAY/TEARDOWN)、401 鉴权(URL 携带自动处理)、保活(GET_PARAMETER/OPTIONS),精确解析 SDP(

rtpmap/fmtp)。 -

数据面:RTP/RTCP;H.264/H.265 的 FU/STAP 重组、90kHz 时钟对齐;AAC/PCMA/PCMU 步进映射;RTCP 统计驱动缓冲与自适。

-

解码渲染 :全平台软解,Win/Android/iOS 硬解;Android 支持 Surface 硬解直显 与 普通模式硬解;OpenGL ES/SurfaceView 渲染。

-

可观测:下载速率、RTT、丢包、首开、卡顿、分辨率变化、重连等事件/指标回调;

-

扩展协同:与录像/转发/AI 模块联动(边播边录、只录音/只录视频、G.711→AAC 存储,解码后 YUV/RGB/PCM 回调可选)。

场景化 KPI(建议目标)

-

首开:P50 ≤ 1.5s,P95 ≤ 2.5s(IDR 门控 + 秒开缓冲 100--200ms);

-

端到端延迟:P50 < 300ms,P95 < 500ms(专网/优质链路);

-

卡顿率:< 1%(分钟级统计);

-

长稳:≥ 72h 连续运行无人工干预(自动重连/自愈开启)。

一句话概括:把"能播"升级为"播得稳、播得快、可规模运行"。这正是大牛直播 RTSP 播放器 SDK 的价值所在,也是它在安防、教育、单兵与工业场景中成为"默认内核"的原因。

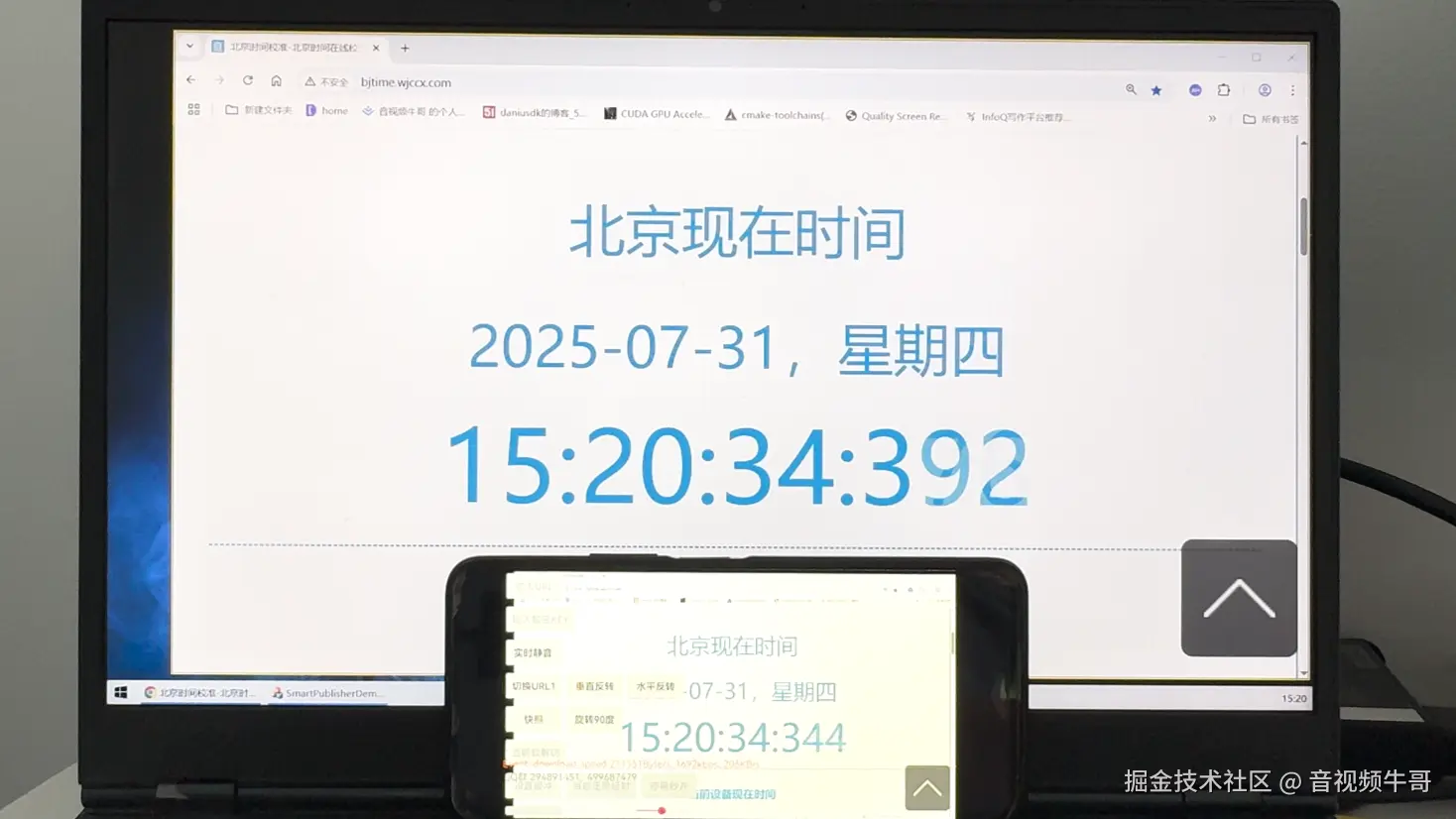

Android平台RTSP播放器时延测试

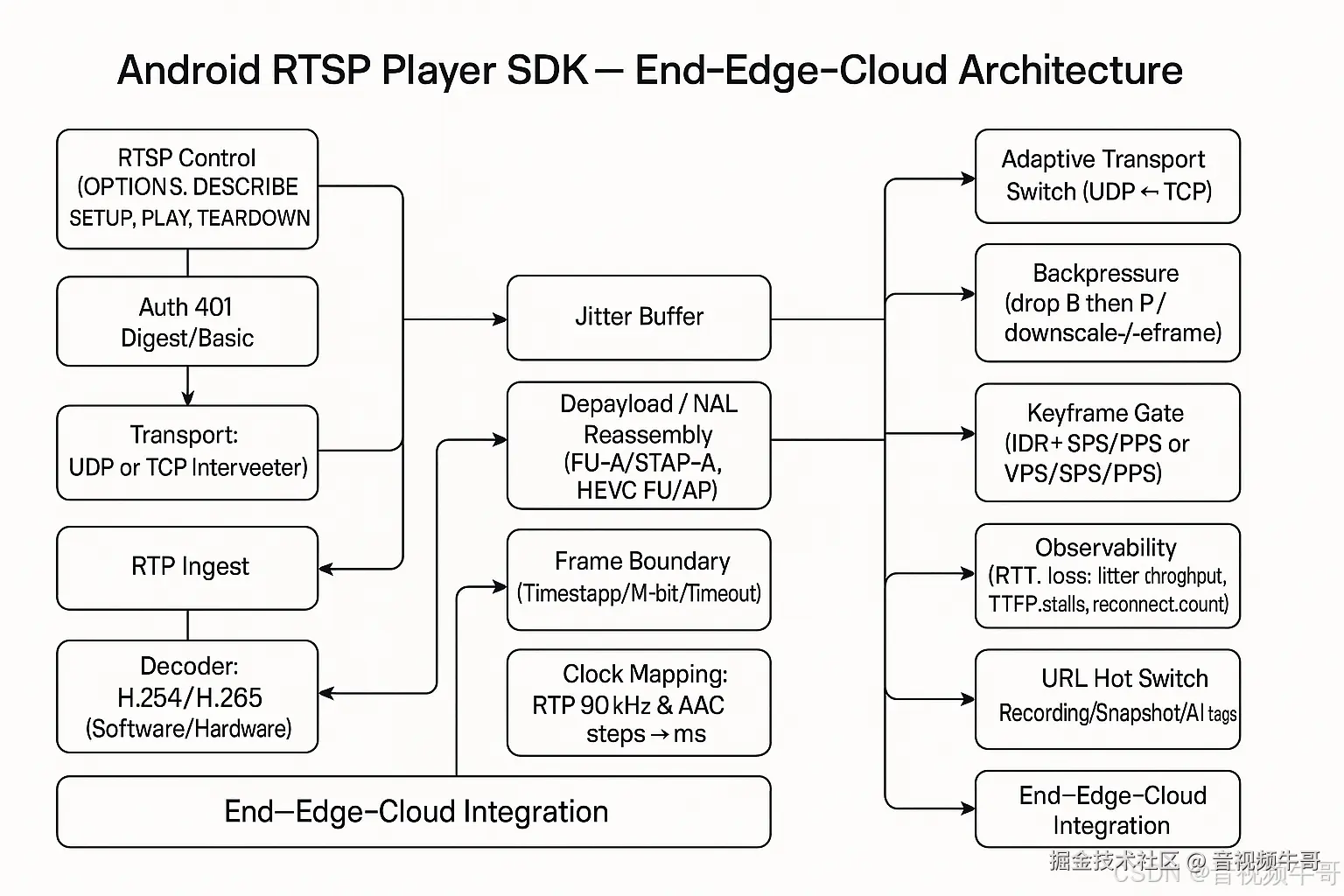

2. 架构总览:控制面 × 数据面

从系统视角看,播放器 SDK 由两条主链路组成:控制面(RTSP/SDP) 负责"谈判与维持关系",数据面(RTP/RTCP) 负责"稳定、低延迟地把码流送到解码渲染"。两者解耦又联动:控制面给出会话与编解码能力 ,数据面据此完成去抖动、切帧、时钟映射 ;反向则以 RTCP 与内部指标驱动控制面做保活、回落与重建。

scss

┌──────────── 控制面:RTSP/SDP ────────────┐

App → SDK │ OPTIONS → DESCRIBE → SETUP(逐track) → PLAY │ ← Keepalive(OPTIONS/GET_PARAMETER)

│ Auth(401/URL) | TCP/UDP | SDP能力解析 │

└───────────────────────────────────────────┘

↓(SDP能力/传输参数)

┌──────────── 数据面:RTP/RTCP ────────────┐

│ 接收 → 去抖动 → 去分片/聚合 → 切帧 → 解码渲染 │

│ RTCP(SR/RR):丢包/抖动/RTT → 自适应/回落 │

└───────────────────────────────────────────┘2.1 控制面(RTSP/SDP)

握手与模式

-

流程:

OPTIONS → DESCRIBE → SETUP(逐 track) → PLAY → [Keepalive] → TEARDOWN -

传输:支持 TCP interleaved / UDP ,可手动配置 或自动切换(弱网/公网优先 TCP,专网内优先 UDP)。

-

鉴权:401 自动上报,URL 携带

user:pwd@时自动处理 Digest/Basic。

保活

-

定时

GET_PARAMETER或OPTIONS,间隔为Session: timeout的 1/2~2/3,避免会话超时。 -

失败触发分诊与重建:仅控制面失败则先重建控制面;媒体端异常则联动数据面重建。

SDP 解析与能力对齐

-

解析

a=rtpmap / a=fmtp / a=control,提取负载类型、时钟、SPS/PPS/VPS、packetization-mode 等; -

适配视频 H.264/H.265/MJPEG ,音频 AAC/PCMA/PCMU;

-

生成内部 CodecProfile 对象,约束后续去分片/切帧/解码器选择。

快切/切源

-

同编解码参数内切换:热切换、无缝重用渲染与解码队列;

-

参数变更(分辨率/编码变更):快速重建解码器与渲染器,保证首开时延可控。

2.2 数据面(RTP/RTCP)

接收与去抖动(JitterBuffer)

-

视频:小滑窗(1--2 帧);音频:80--120 ms;

-

乱序重排、丢包标记、超时丢弃,保证时延不被放大。

去分片/聚合与切帧

-

H.264/H.265

-

支持 FU 分片重组 (S/E 标识)与 STAP/AP 聚合拆分;

-

以 (SSRC, RTP 时间戳) 聚合为"接入单元"(Access Unit),时间戳变化/M 位/分片完成三信号综合判断帧边界;

-

IDR 门控:仅在拿到 IDR + 参数集 后首开,避免花屏。

-

-

AAC/PCMA/PCMU

-

AAC 按 1024/采样率 步进累加时间戳,直接产出裸帧;

-

G.711(PCMA/PCMU)直接解码到 PCM。

-

时钟映射与渲染驱动

-

视频:

ms = (rtp_ts - base) / 90,保证 DTS/PTS 单调; -

音频:按采样步进累加,静音时时间线照常推进;

-

A/V 同步:以视频为主时钟,音频微调(残差桶/微抻缩),抖动内平滑补偿。

RTCP 反馈与自适应

-

采集 丢包/抖动/RTT ,作为数据面的 自适应输入:

-

缓冲策略:轻微抖动提高 JitterBuffer 上限;

-

传输策略:UDP 丢包/RTT 恶化 → 自动回落 TCP;稳定后评估回切;

-

告警与重连:长时间无 SR/RR 或质量持续恶化 → 触发控制面重建。

-

2.3 关键配置与建议

-

网络模式 :

AUTO(TCP优先) / TCP / UDP,公网建议 AUTO; -

超时:连接/读超时分级(如 3s/5s/10s),失败指数退避;

-

缓冲 :

bufferTimeMs100--200(秒开友好),复杂网按需上调; -

硬解策略(Android) :优先 Surface 硬解直显;需要快照/AI 时切换普通模式或软解;

-

事件与指标:下载速率、RTT、丢包、首开、卡顿、重连、分辨率变化------用于看板与自动化告警。

一句话 :控制面把"谈判与保活"做到可预期;数据面把"到达→成帧→解码→渲染"的路径压到最短,并用 RTCP 与内部指标让系统在弱网里仍然做对的事。

3. 播放协议与格式支持

这一节围绕"拉什么、怎么拉、拉来之后怎么解 "展开,给出可落地的配置与策略,确保在不同网络/设备生态下都能 拉得稳、播得快。

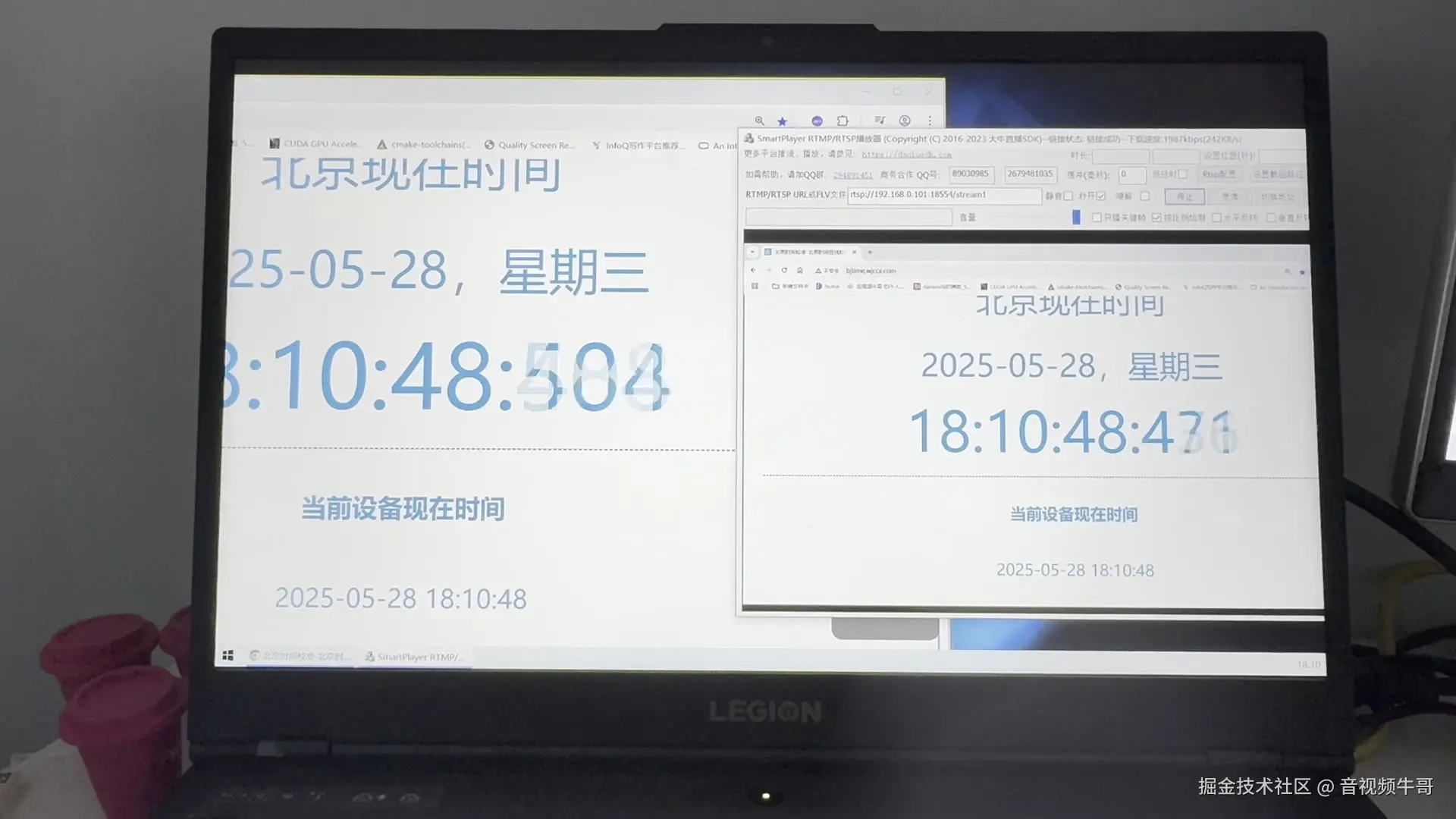

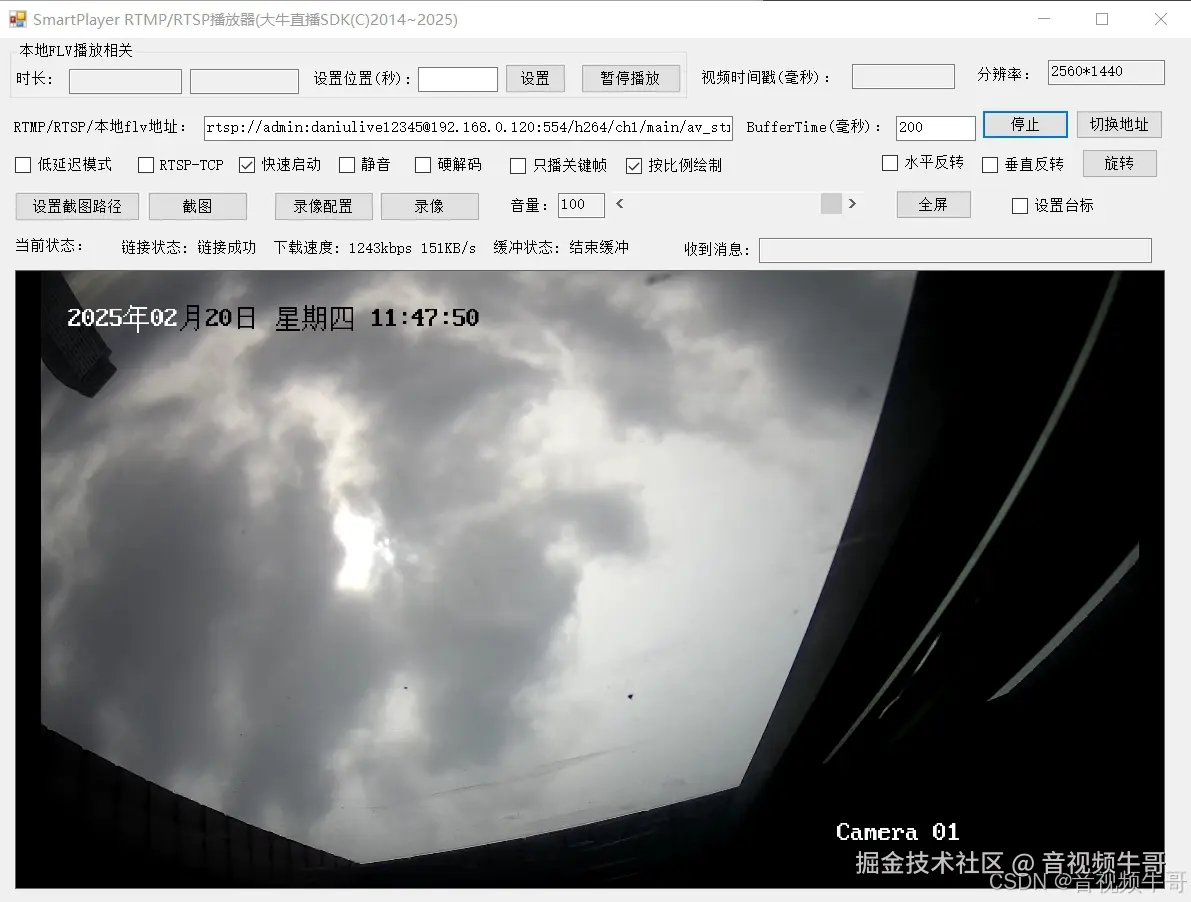

windows平台rtsp播放器延迟测试

3.1 RTSP 拉流(传输模式与鉴权)

-

传输模式

-

TCP(interleaved):RTP/RTCP 走 RTSP 同一条 TCP 连接(穿透友好、弱网更稳,时延略高)。

-

UDP:端到端时延更低,适合专网/同域内网,但对 NAT/防火墙敏感。

-

自动切换(推荐) :默认 TCP 优先;当检测到网络良好、丢包极低且端到端时延有优化空间时,再回切 UDP。

-

-

鉴权与保活

-

401 认证自动处理(URL 携带账号口令);

-

定时

GET_PARAMETER/OPTIONS保活,避免 Session 过期。

-

-

快切/切源

- 支持播放过程中快速切换 URL;同编解码参数内切换几乎无感。

建议阈值(可按产品调参)

-

UDP → TCP:连续 3--5s 丢包 > 2% 或 RTT 明显抖高;

-

TCP → UDP 回切:连续 60--120s 丢包近 0、RTT 稳定,且业务优先低延迟。

3.2 视频格式

-

H.264 / H.265(HEVC)

-

RTP 去封装:支持 FU 分片重组、STAP/AP 聚合拆分;

-

时钟与切帧 :90kHz 时基,同一帧时间戳相同;以 时间戳变化 / M 位 / 分片完成 复合判定帧边界;

-

首屏门控 :IDR + 参数集(SPS/PPS 或 VPS/SPS/PPS) 就绪后再呈现,避免花屏;

-

自适应:分辨率/帧率变更自动重建解码器,首开时延可控。

-

-

MJPEG

-

Baseline JPEG 码流,CPU 解压;

-

建议仅在路数较少或低分辨率时启用,避免移动端 CPU 压力过高(多路拼控建议优先 H.264/H.265)。

-

3.3 音频格式

-

AAC(MPEG4-GENERIC)

-

一包一帧或多帧,播放器按 1024 / 采样率 步进累加时间戳;

-

播放侧输出裸 AAC(不含 ADTS),音频渲染统一到设备采样率。

-

-

G.711(PCMA/PCMU)

-

直接解码到 PCM,按需重采样到系统采样率;

-

与视频做 主从同步(视频为主时钟,音频做微调),避免长跑后漂移。

-

3.4 多实例播放(拼控/多画面)

-

隔离:每路独立线程与环形缓冲,链路互不干扰;

-

配额:每路独立的缓冲上限/带宽/解码优先级,关键路优先;

-

移动端建议:

-

2--4 路:优先硬解直显(Android Surface);

-

4--9 路:分辨率下探(如 720p→540p/480p)或启用"只播关键帧"的监看模式;

-

9 路以上:尽量使用拼控端/边缘节点汇聚后再下发。

-

3.5 传输自动切换(AUTO)的决策要点

-

度量输入:RTCP 报文(丢包/抖动/RTT)、下载速率回调、首开与卡顿事件;

-

回落策略:

-

UDP 连续劣化 → 回落 TCP;

-

TCP 稳定 60--120s 且业务优先低延迟 → 评估回切 UDP;

-

-

平滑切换:切换前刷新缓冲并等待关键帧,降低画面抖动。

3.6 兼容性与容错

-

Marker 位缺失/乱设:依赖"时间戳变化 + 分片完成 + 超时兜底"复合切帧,避免卡顿;

-

乱序/丢包:小滑窗重排与超时丢弃,保证时延不被放大;

-

401/鉴权失败:自动重试与事件回调,便于上层 UI 指引;

-

SDP 非标 :内置容错解析,尽可能识别

rtpmap/fmtp的变体;若关键参数缺失,快速失败并上报原因。

3.7 使用预设(开箱即用)

-

低延迟监看 :

mode=AUTO(TCP优先),bufferTimeMs=100--200,Surface 硬解直显,启用 IDR 首包; -

弱网稳播 :

mode=TCP,bufferTimeMs=200--400,增大音频缓冲(≤120ms),允许只播关键帧兜底; -

多画面拼控:多实例 + 每路配额,低分辨率优先,必要时开启"只播关键帧"。

一句话:协议与格式的广覆盖 + 传输策略的自适应 + 多实例的资源隔离,让播放器既能在公网弱网"活下来",也能在专网低时延"跑起来"。

4. 解码与渲染:软解 / 硬解全覆盖

解码与渲染链路是"首开 + 时延 + 稳定性"的决定性环节。大牛直播 RTSP 播放器 SDK按 "能播即直通、需要时可取帧/后处理" 的思路,提供软硬解两套路径,并在 Android 给出 Surface 硬解直显 与 普通模式硬解 两种落地形态,配合多种渲染后端与可调画面能力。

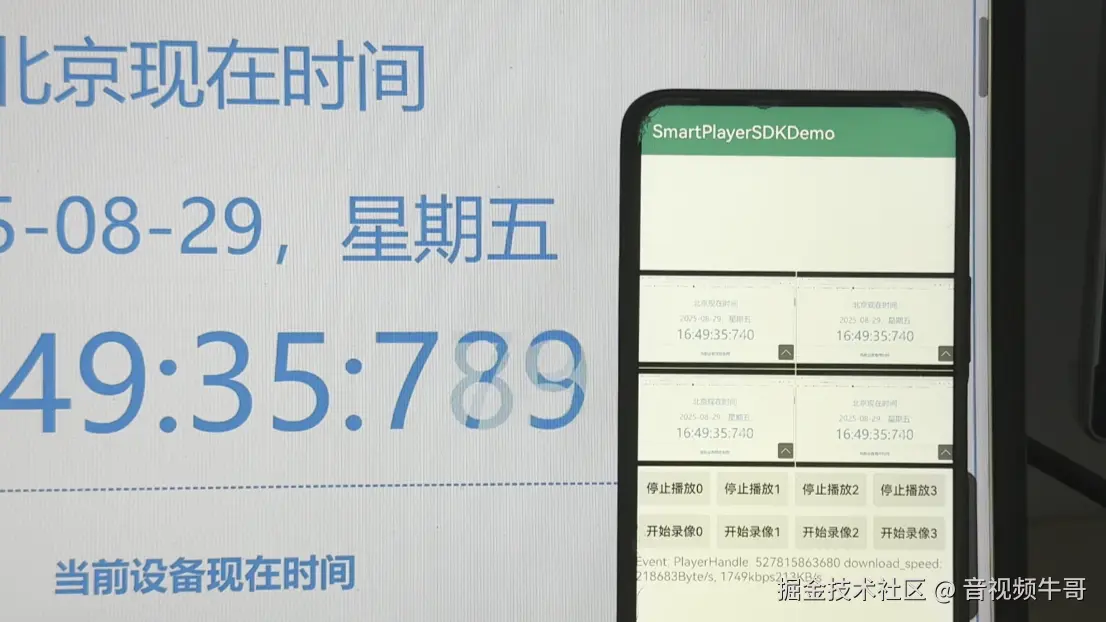

安卓RTSP播放器多实例播放时延测试

4.1 软解码(H.264 / H.265 / MJPEG)

适用 :跨平台一致性最佳、码流兼容性最强、需要频繁快照/AI 前处理/像素级滤镜时优先。

策略:

-

最短 CPU 队列 :视频缓存控制在 1--2 帧,配合"秒开"缓冲(100--200ms),降低首开与累计时延。

-

按需开回调:仅在需要快照/AI 时打开 YUV/RGB 回调,平时关闭,避免常态高拷贝。

-

MJPEG :CPU 解压,清晰但吃核;多路并发时注意 核频/温控 ,必要时降分辨率或改用 H.264/H.265。

色彩路径 :默认输出YUV420P/NV12/NV21,渲染前在 GPU 做色彩空间与尺度适配,避免 CPU 端转换。

4.2 硬解码(Windows / Android / iOS)

(A) Android Surface 模式硬解

-

路径 :MediaCodec → Surface(

SurfaceView/SurfaceTexture)→ 屏幕。 -

优点 :零拷贝、延迟最低、功耗更优;适合稳定拉流与 UI 嵌入、拼控。

-

约束 :输出为 Opaque 纹理,无法直接访问像素;如需截图/AI 前处理需走额外旁路(见下)。

(B) 普通模式硬解(ByteBuffer 输出)

-

路径 :MediaCodec → ByteBuffer(

YUV420Flexible) →(可选)后处理 → 渲染。 -

优点 :可读写像素,便于 快照、叠加水印、AI 前处理;

-

成本:多一次 CPU/GPU 拷贝,相比 Surface 模式时延与功耗略高。

Android 渲染后端

-

视频 :

SurfaceView(系统合成路径稳定,适合单路/多路拼控);OpenGL ES(支持旋转/镜像/等比缩放/裁切/叠加更灵活)。 -

音频 :

AudioTrack(优先) /OpenSL ES(在部分机型低延迟更佳);音频缓冲一般控制在 40--120ms,兼顾顺滑与时延。

可调渲染能力

-

旋转:0° / 90° / 180° / 270°;

-

镜像:水平 / 垂直;

-

等比例缩放 :OpenGL 路径可自由裁切/letterbox;Surface 硬解直显不支持等比裁切(需要 GL 纹理路径来实现)。

选择建议

-

移动端默认 :Surface 硬解直显(路径最短、功耗/时延最佳);

-

需要像素访问 (快照、二次渲染、AI)时:切到 普通模式硬解 或 软解;

-

复杂码流/部分机型不支持的 Profile/Level/HEVC:自动降级到软解,保证播放成功率。

4.3 帧节奏与同步(解码→渲染)

-

帧节奏(Frame Pacing) :渲染线程按 VSync (Android

Choreographer)或高精定时对齐,保持平滑; -

A/V 同步 :以 视频为主时钟,音频做细微节奏调整(残差桶/微抻缩),避免长时间漂移;

-

首开门控 :拿到 IDR + 参数集 再出首帧,减少花屏;

-

队列治理:视频 1--2 帧、音频 80--120ms;超过水位触发背压(只播关键帧 / 降帧),防止雪崩。

4.4 快照与像素级后处理

-

Surface 硬解直显场景:

-

方案1:旁路解码器(小幅并行开一个 ByteBuffer 输出的解码实例,仅用于取帧)。

-

方案2:ImageReader 绑定同一路 Surface 做抓帧(部分机型受限,需评估)。

-

方案3:OpenGL FBO 离屏渲染 ,从外部纹理 (

OES) 读回像素(注意性能开销)。

-

-

普通模式硬解 / 软解 :直接从

YUV缓冲取帧并转RGB保存,性能可控。

4.5 运行时降级与恢复(Fallback Matrix)

-

解码器异常 (

ERROR_CODEC, 输出超时、频繁丢帧):重建解码器;多次失败 → 切软解。 -

HEVC 不兼容 :自动降级 H.264 或软解;

-

过热 / 高功耗 :降低分辨率/帧率、切只播关键帧;必要时从 普通模式硬解→Surface 硬解 以降拷贝。

-

拼控多路:限制每路最大缓冲 + 降级策略(优先保证"主画面"帧率/清晰度)。

总结:

-

Surface 硬解直显 = 路径最短、延迟最低,是移动端的默认优选;

-

普通模式硬解 / 软解 = 可像素级访问,适合快照/AI/特效;

-

配合 帧节奏与 A/V 同步治理、缓冲水位与背压策略,即可在"低时延 + 高稳定 + 多实例"之间取得工程最优解。

5. 低延迟"秒开"与缓冲策略

目标是把 TTFP(Time-to-First-Picture,首帧到达时间) 拉到最短,同时保证首开后不"越播越卡"。大牛直播 RTSP 播放器 SDK在首开阶段采用"小缓冲+关键帧门控 ",稳态阶段依据 RTCP/Jitter 动态微调缓存;在极端弱网下提供"只播关键帧"兜底。

5.1 首屏门控:IDR + 参数集就绪再出画

-

IDR 门控 :仅当捕获到 IDR(H.264 IDR / H.265 IDR/CRA) 时才允许首帧渲染,避免花屏与残影。

-

参数集预备 :首包前保证 SPS/PPS(H.264)或 VPS/SPS/PPS(H.265) 已缓存;若首个 IDR 前参数集缺失,则优先缓存参数集并等待下一次 IDR。

-

关键帧请求(可选) :若 1--2s 内未等到 IDR,可尝试发送 RTCP PLI/FIR(设备支持时会回关键帧);否则进入"超时容忍"策略(见 5.4)。

KPI 建议:TTFP P50 ≤ 1.5s、P95 ≤ 2.5s(含网络建立与解码器启动)。

5.2 缓冲压扁:秒开优先的最小化队列

-

视频缓冲 :1--2 帧。这是保证"卡即丢、不卡就播"的关键;超过水位自动触发背压(优先丢 B、再丢 P)。

-

音频缓冲 :80--120 ms。既能消化抖动,又不明显拖延 A/V 同步。

-

bufferTime(可配):

-

秒开场景 :100--200 ms;

-

复杂网络 :200--400 ms;

-

动态:依据 RTCP 抖动/丢包、下载速率回调,微调 ±40 ms 级别,小步快跑。

-

实战经验:把"可调 bufferTime + 上下水位"做成运行时配置(可远程下发),现场排障时非常有效。

5.3 Jitter Buffer:小滑窗吸收乱序

-

设计 :以 (SSRC, RTP 时间戳) 为键的短滑窗重排;视频窗口 1--2 帧 ,音频窗口 ≤120 ms。

-

乱序/丢包处理:

-

超时未齐的分片/帧 直接丢弃,防止延迟被放大;

-

M 位异常时,采用"时间戳变化 + 分片完成 + 超时兜底"的复合切帧。

-

-

自适应:当 RTCP 抖动升高,短期允许窗口 +1;网络恢复后回落。

5.4 稳态调度:避免"越播越卡"

-

队列水位:

-

视频高水位(≥N 帧):触发 丢 B/丢 P/降帧;

-

音频高水位(≥N ms):微缩播放节奏,直至回到目标水位。

-

-

A/V 同步:以视频为主时钟,音频做微调(残差桶法),禁止时间戳回拨。

5.5 "只播关键帧"兜底(Windows 可选)

-

触发场景:弱网、NVR 拉满路数、或"监看优先可视性"场景。

-

策略:仅渲染 IDR(I)帧;中间 B/P 全部丢弃。

-

效果:显著降低解码/渲染压力、减少卡顿;画面连贯性下降但"可视可懂"。

-

退出条件:网络恢复、队列回到低水位后退出该模式。

5.6 参数建议与预设

场景

传输模式

bufferTime

视频缓冲

音频缓冲

其他

低延迟监看

AUTO(TCP优先)

100--200 ms

1--2 帧

80--120 ms

IDR 门控、Surface 硬解

弱网稳播

TCP

200--400 ms

2--3 帧

120--150 ms

允许只播关键帧兜底

多路拼控

AUTO

150--250 ms

1--2 帧

80--120 ms

降分辨率/降帧,主画面优先

结论 :

"秒开"不是零缓冲,而是 在最小必要缓冲 下,利用 IDR 门控 + 小滑窗 + 动态水位 + 切换与兜底策略,把首开与稳态都压到工程最优值。配合只播关键帧、PLI/FIR、自动回落/回切,你可以在公网弱网与专网低延迟之间自由切换,既快又稳。

6. 网络鲁棒性:切换、重连、自愈

让播放器在"公网抖、专网忙、设备偶发重启"下依然可用,关键在 通路自适应 + 故障分诊 + 可控重连 + 稳态不抖。本节给出可落地的策略与阈值。

6.1 通路自适应(TCP/UDP 自动切换,带滞回)

- 模式 :

AUTO(默认)/TCP/UDP。AUTO下优先 TCP(穿透稳),满足条件再回切 UDP(更低时延)。

6.2 断链重连(分诊 + 指数退避)

-

链路解耦 :拉流(RTSP/RTP)、解码、渲染三段 各自状态机,单段异常不拖死全局。

-

错误分诊与动作

-

401:进入鉴权流程(见 6.3); -

454 Session Not Found / 415 Unsupported:全链路重建; -

5xx/读超时/对端复位:退避重连; -

DNS 失败/连接拒绝:切备用域名/IP 或改传输模式再重试。

-

-

保活 :

timeout的 1/2~2/3 周期发送 Keepalive。

6.3 鉴权与安全(401/Basic/Digest)

-

自动处理 :URL 携带

user:pwd@host时自动签名;避免在日志里明文输出凭据。 -

失败保护 :连续 3 次 401 进入 冷却 60s,防止账户被锁;错误码与 Realm/Nonce 变更上报事件。

-

策略:优先 Digest,再回落 Basic(若设备只支持)。

6.4 快速切换 URL(无缝切源)

-

同编解码配置 :复用解码器与渲染队列,等待下一个 IDR 即切换完成(首开最短)。

-

配置变更 (分辨率/Codec 变更):预热"影子解码器",在 IDR 点 瞬时切换并销毁旧实例。

要点 :先稳再快。优先确保可用与连贯,其次再把时延压到最低;用"滞回 + 退避 + 影子预热"三板斧,基本能把公网与专网的大多数波动场景兜住。

7. 事件回调与可观测

-

网络状态:连通/断开、拉流失败原因、重连计数、401 等;

-

缓冲状态:首开、卡顿、恢复;

-

实时下载速度:支持设置采样间隔(如 500ms/1s)回调;

-

动态自适应:分辨率/帧率/码率变化事件,触发解码器与渲染重建或参数刷新;

-

开发回调:

-

解码前视频 (H.264/H.265 NALU)、解码后视频(YUV/RGB);

-

解码前音频 (AAC/PCMA/PCMU)、解码后音频 (PCM)。

适合做水印/OSD、AI 检测、二次转发、业务取证等。

-

建议埋点指标:端到端延迟、首开时延、丢包、RTT、卡顿比、重连次数、稳定运行时长与异常原因枚举。

8. 渲染与交互:体验细节

-

旋转/镜像:用于摄像头安装方向与前/后置镜头的适配;

-

等比例缩放:保证无拉伸,UI 适配友好(OpenGL 模式效果最佳);

-

实时静音/音量调节:不影响时间线,避免恢复时音画错位;

-

实时快照:按需解码取帧导出(PNG/JPEG),默认不常开以节省资源。

编辑

编辑

9. 录像组合:边播边录、音频转 AAC

-

与录像 SDK 组合:边播边录 MP4,按大小/时长分段,分段开始/结束有事件回调;

-

RTSP H.265 录制:保持编码层直通,避免二次编码;

-

G.711 转 AAC 再录制:把 PCMU/PCMA 转成 AAC 存储,兼容性更好;

-

只录音频/只录视频:可按业务需要选择,减小磁盘压力。

10. 常见问题与排障

-

黑屏/花屏:确认是否以 IDR 首开;检查 SPS/PPS(或 VPS/SPS/PPS)与分片边界;

-

有声无画 / 有画无声 :检查解码器可用性、码流类型与 SDP

rtpmap/fmtp; -

延迟攀升:队列超水位、网络拥塞、TCP Nagle,适度降帧;

-

401 未过:账号/口令/Realm/Nonce 处理;

-

URL 快切卡顿:尽量在同编解码参数内切换,减少解码器重建;

-

MJPEG 多路卡顿:CPU 解压瓶颈,控制路数或改用 H.264/H.265。

11. 能力清单

编辑

编辑

-

播放协议\] RTSP 全平台高稳定、超低延迟;

-

事件回调\] 网络、缓冲、鉴权、分辨率变化等;

-

音频\] AAC/PCMA/PCMU;

-

硬解\] Win/Android/iOS(机型支持),Android 支持 Surface/普通模式;

-

超时\] RTSP 超时时间可配(秒);

-

复杂网络\] 断网重连、自适应;

-

渲染\] 旋转、镜像、等比缩放(OpenGL);

-

快照\] 实时截图;

-

速度回调\] 下载速率可订阅;

-

自适应\] 媒体信息变化自适应;

12. 经验法则(上线清单)

-

优先 Surface 硬解直显(Android);

-

秒开场景 buffer 100--200ms,并启用 IDR 首开;

-

公网优先 TCP,专网/同域内网优先 UDP;

-

多实例并发:控制每路缓冲上限与温控阈值;

-

埋点与告警:码率/RTT/丢包/卡顿/重连/首开;

-

快照/AI:按需打开数据回调,避免常态化高拷贝路径;

-

录制:H.265 直通录制,G.711 转 AAC 再录制以提升兼容;

-

排障优先级:关键帧门控 > 分片边界 > SDP 参数 > 传输模式。

结语

把"能播"做成"可复制的能力"。大牛直播 RTSP 播放器 SDK 将 协议正确性、解码与渲染路径、网络鲁棒性、可观测与自愈 串成一个闭环:首屏秒开、稳态低迟滞、多实例高效,并在异常与弱网下可诊断、可回退、可恢复。统一的跨平台 API 让它既能嵌进移动端与嵌入式,也能接在边缘网关与中心平台之上。

对安防、教育、单兵指挥、工业 IoT 等场景而言,它不只是"一个播放器",而是一块 实时视频能力底座 :上接摄像头与网关,下接录像、转发、AI 分析与业务系统;同一套指标与事件贯穿端---边---云,支撑 7×24 的长期稳定运营。随着终端硬编解码与网络条件持续演进,这块底座将以更低延迟、更低功耗和更强可观测,持续为你的实时视频业务"提速、稳态、规模化"。