大模型应用技术有个特点,就是门槛低但天花板高。一方面,预训练模型直接把技术门槛拉低了,API接口开箱就能用,还有好多开源社区资源能帮忙,prompt工程方法也特别直观,上手快。另一方面,天花板又特别高,想深度定制的话能通过模型微调来搞,还能处理多模态任务,如果你有持续学习和迭代的本事,甚至能整合起来构建复杂的业务系统。而且用起来优势很明显,想快速验证基础功能完全没问题,也能一步步慢慢深化技术。

一、基于RAG架构的开发

(1)背景

- 大模型的知识冻结

- 大模型幻觉

而RAG就可以非常精准的解决这两个问题

举例:

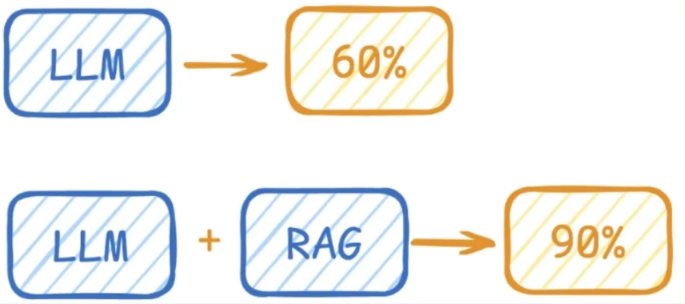

LLM在考试的时候面对陌生的领域,答复能力有限。然后就准备放飞自我了。而此时RAG给了一些提示和思路,让LLM懂了开始往这个提示的方向做,最终考试的正确率从60%提升到了90%。

(2)什么是RAG?

Rerieval-Augmented Generation (检索增强生成)

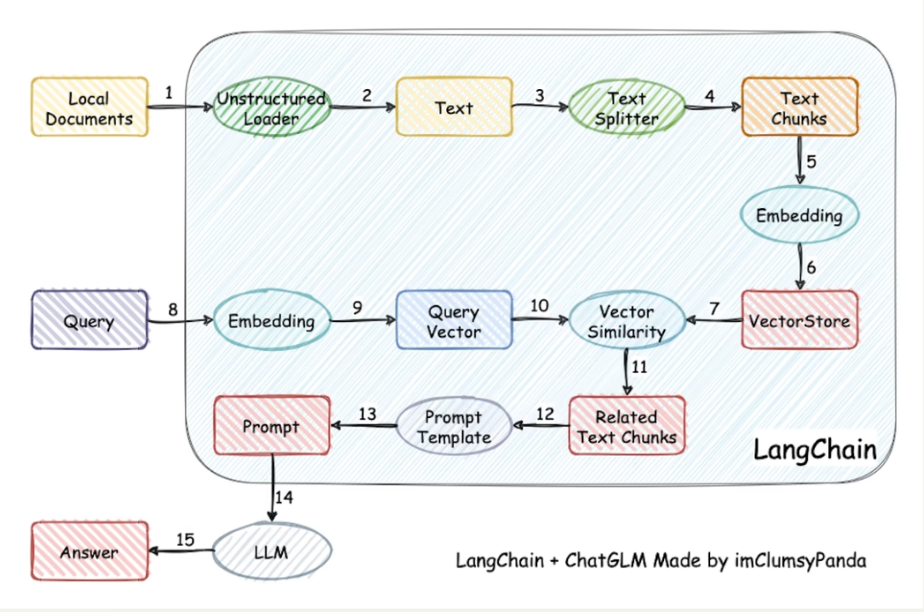

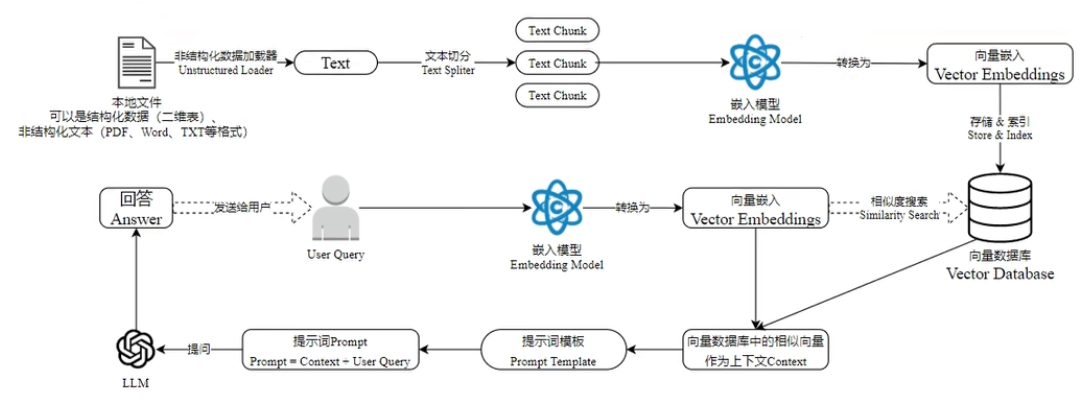

RAG四步走:

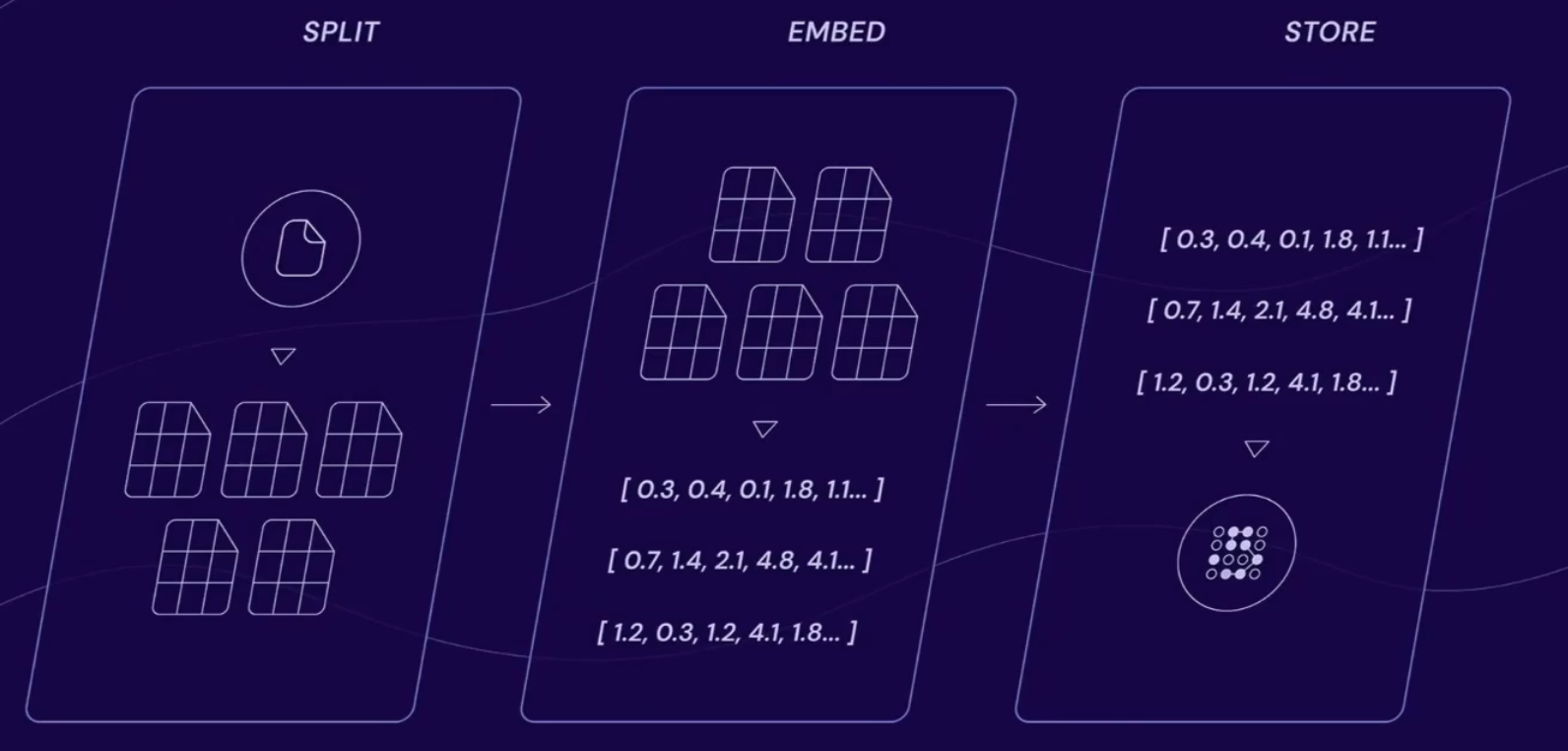

- 索引

- 知识库构建:收集并整理文档、网页、数据库等多源数据,构建外部知识库

- 文档分块:将文档切分为适当大小的片段(chunks),以便后续检索。分块策略需要在语义完整性与检索效率之间取得平衡

- 向量化处理:使用嵌入模型(如BGE、M3E、Chinese-Alpaca-2等)将文本块转换为向量,并存储在向量数据库中

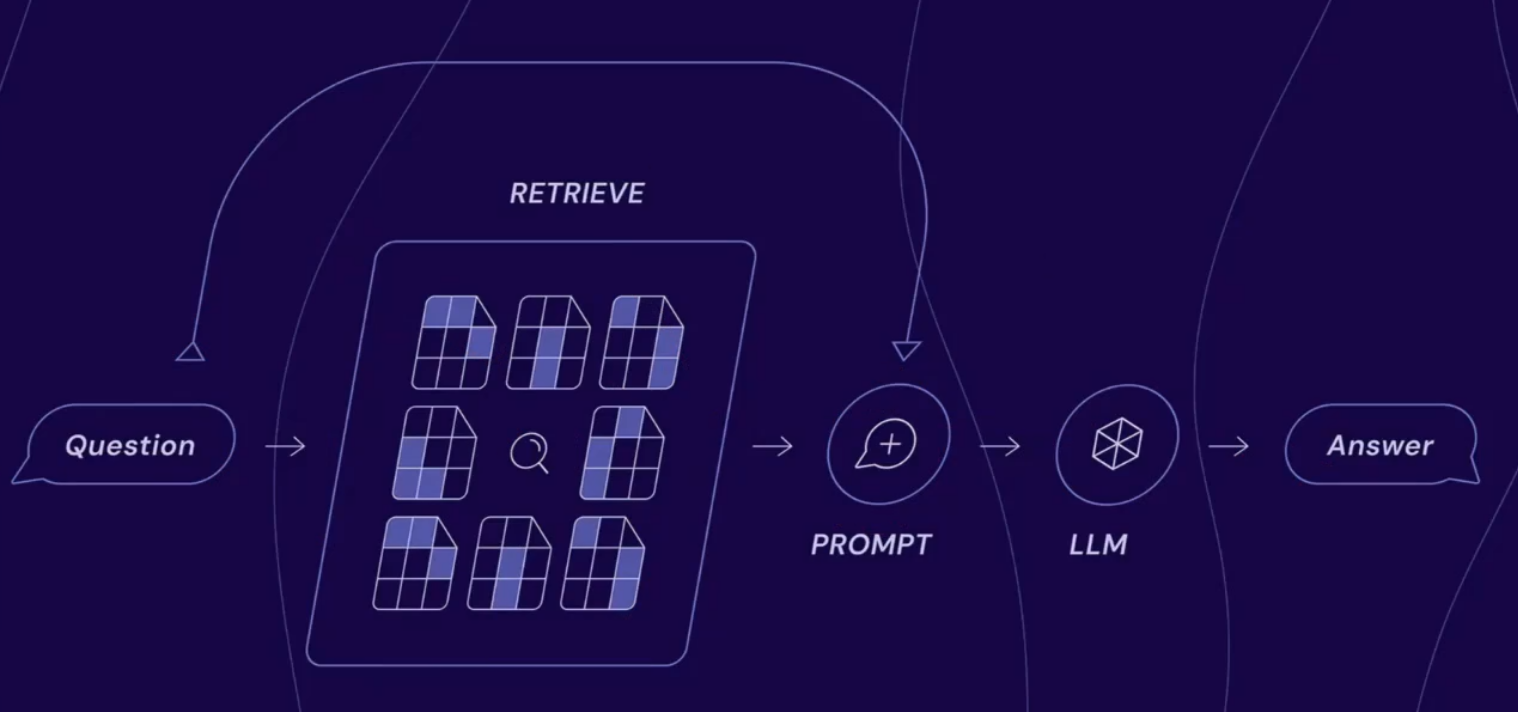

- 检索

- 查询处理:将用户输入的问题转换为向量,并在向量数据库中进行相似度检索,找到最相关的文本片段

- 重排序:对检索结果进行相关性排序,选择最相关的片段作为生成阶段的输入

- 增强

- 上下文组装:将检索到的文本片段与用户问题结合,形成增强的上下文输入

- 生成回答:大语言模型基于增强的上下文生成最终回答

python

prompt_template = """

你是一个专业问答机器人。

你的任务是根据下述给定的已知信息回答用户问题。

确保你回答的内容完全依赖于下面给出的已知信息,不能编造答案。

如何下面的已知信息不足以回复用户的问题,请你直接回复'我无法回答你的问题。'

已知信息:

{info}

用户提问:

{question}

自动检查语法错误。

"""划重点:RAG本质上就是重构了一个新的Prompt

- 生成

- 将增强的上下文给到大模型去生成内容,得到回答。

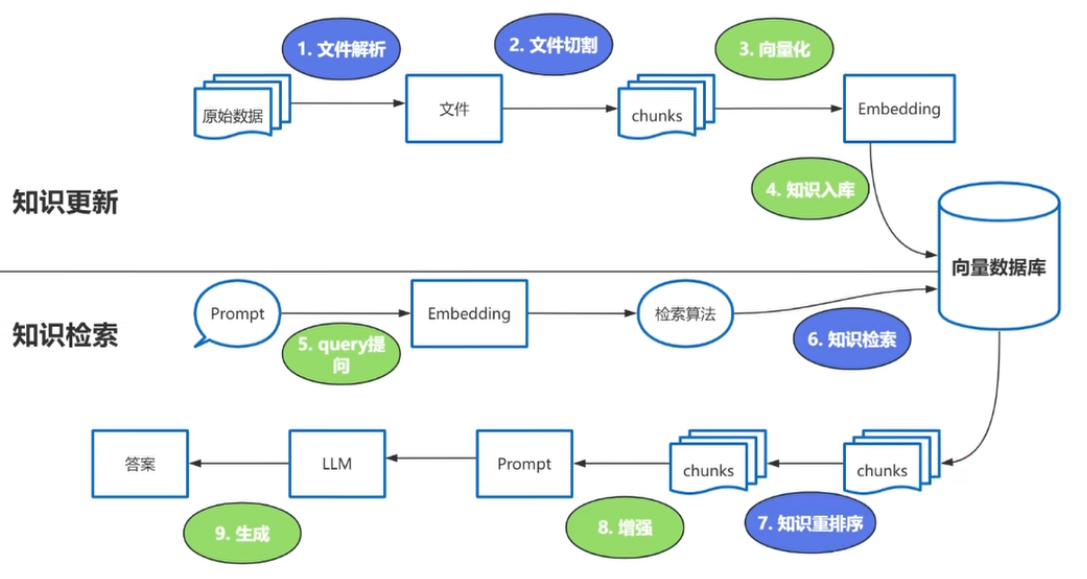

检索-增强-生成的过程:检索可以理解为第10步。增强理解为第12步(这里的提示词包含检索到的数据),生成理解为第15步。

类似的细节图:

强调RAG的难点步骤:

这些过程中的难点:1、文档解析 2、文档切割 3、知识检索 4、知识重排序

(3)Reranker的使用场景

- 适合:追求`回答高精准度`和`高相关性`的场景中特别适合使用reranker,例如专业知识库或者客服系统应用。

- 不适合:引入reranker会增加召回时间,增加检索延迟。服务对`响应时间要求高`,使用reranker不太合适。

这里有三个地方涉及到大模型的使用:

- 第3步向量化时,需要使用Embedding models

- 第7步重排序时,需要使用rerank models

- 第9步生成答案时,需要使用LLM

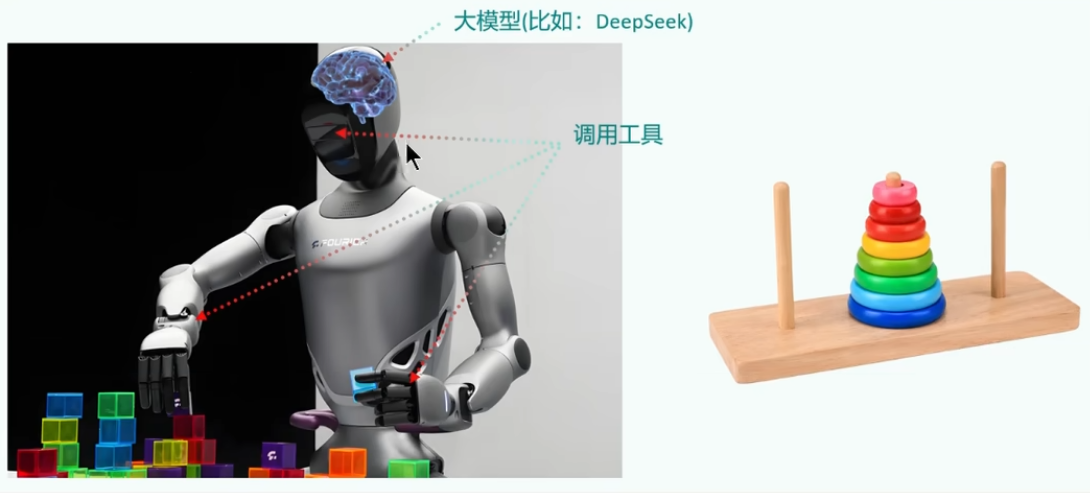

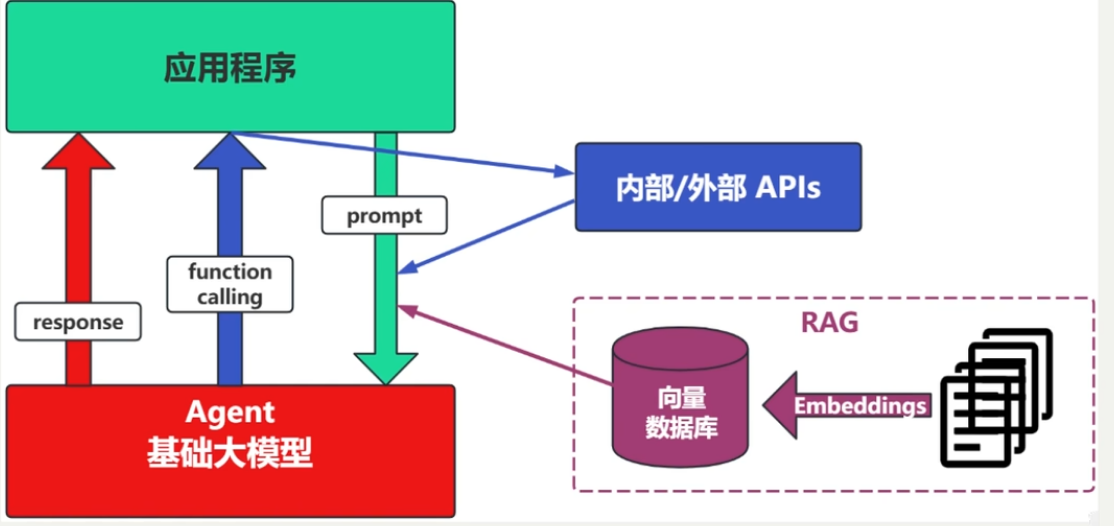

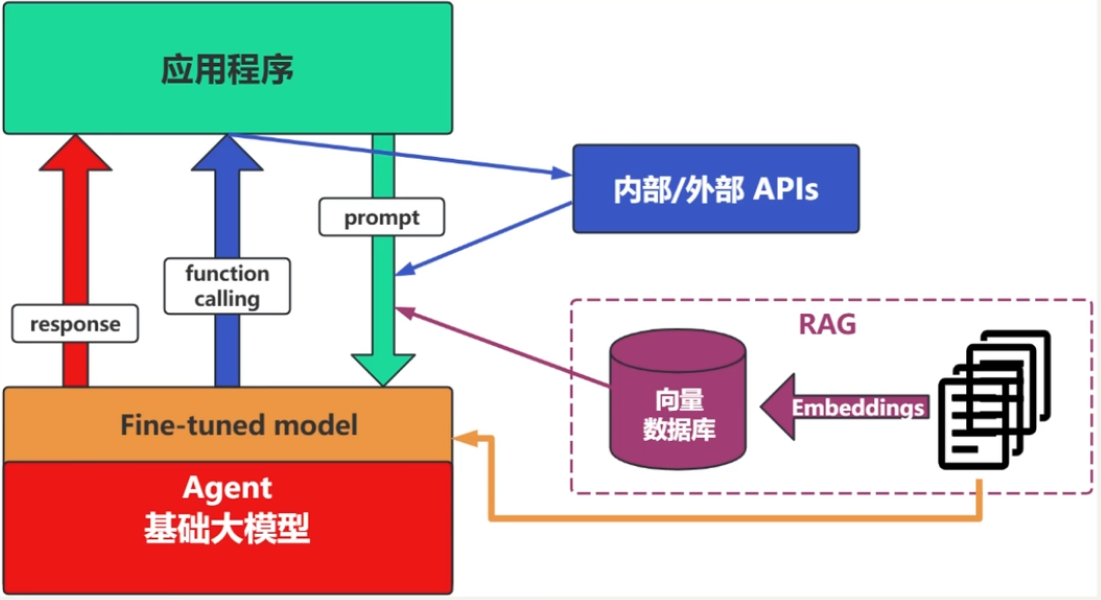

二、基于Agent架构的开发

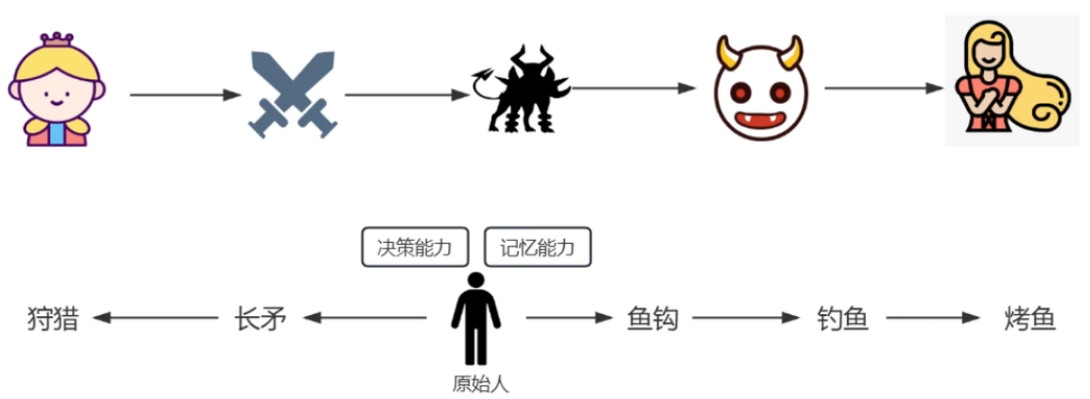

充分利用LLM的推理决策能力,通过增加`规划`、`记忆`和`工具调用`的能力,构造一个能够独立思考、逐步完成给定目标的智能体。

举例:传统的程序vsAgent

现代AI Agent架构:

一个数学公式来表示:

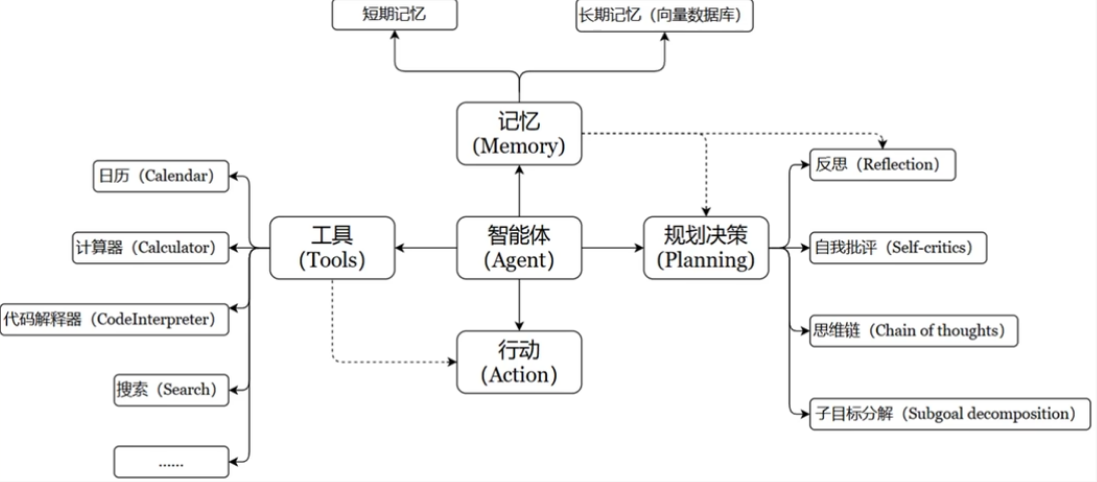

Agent = LLM + Memory + Tools + Planning + Action

比如,打车到西藏玩。

• 大脑中枢:规划行程的你

• 规划:步骤1:规划打车路线,步骤2:定饭店、酒店,。。。

• 调用工具:调用MCP或FunctionCalling等API,滴滴打车、携程、美团订酒店饭店

• 记忆能力:沟通时,要知道上下文。比如定酒店得知道是西藏路上的酒店,不能聊着聊着忘了最初的目的。

• 能够执行上述操作。说走就走,不能纸上谈兵。

智能体核心要素被细化为一下几个模块:

1、大模型作为大脑(LLM)

提供推理、规划和知识理解能力,是AI Agent的决策中枢

2、记忆(Memory)

记忆机制让智能体处理重复工作时调用以前的经验,从而避免用户进行大量重复交互。

**短期记忆:**存储单词对话周期的上下文信息,属于临时信息存储机制。受限于模型的上下文窗口长度。

ChatGPT:支持约8k token的上下文

GPT4:支持约32k token的上下文

最新的很多大模型:都支持100万、1000万token的上下文(相当于2000万字文本或20小时视频)

一般情况下模型中token和字数的换算比例大约如下:

◦ 1个英文字符 ≈ 0.3个token。

◦ 1个中文字符 ≈ 0.6个token。

**长期记忆:**可以横跨多个任务或时间周期,可存储并调用核心知识,非即时任务。长期记忆可以通过模型参数微调(固化知识)、知识图谱(结构化语义网络)或向量数据库(相似度检索)方式来实现。

3、工具调用(Tool Use)

调用外部工具(比如:API、知识库)扩展能力边界。

4、规划决策(Planning)

通过任务分解、反思与自省框架实现复杂任务处理。例如,利用思维链(COT)将目标拆解为子任务,并通过反馈来优化策略。

5、行动(Action)

实际执行决策的模块,涵盖软件接口操作(如自动订票)和物理交互(如机器人执行搬运)。比如:检索、推理、编程等。

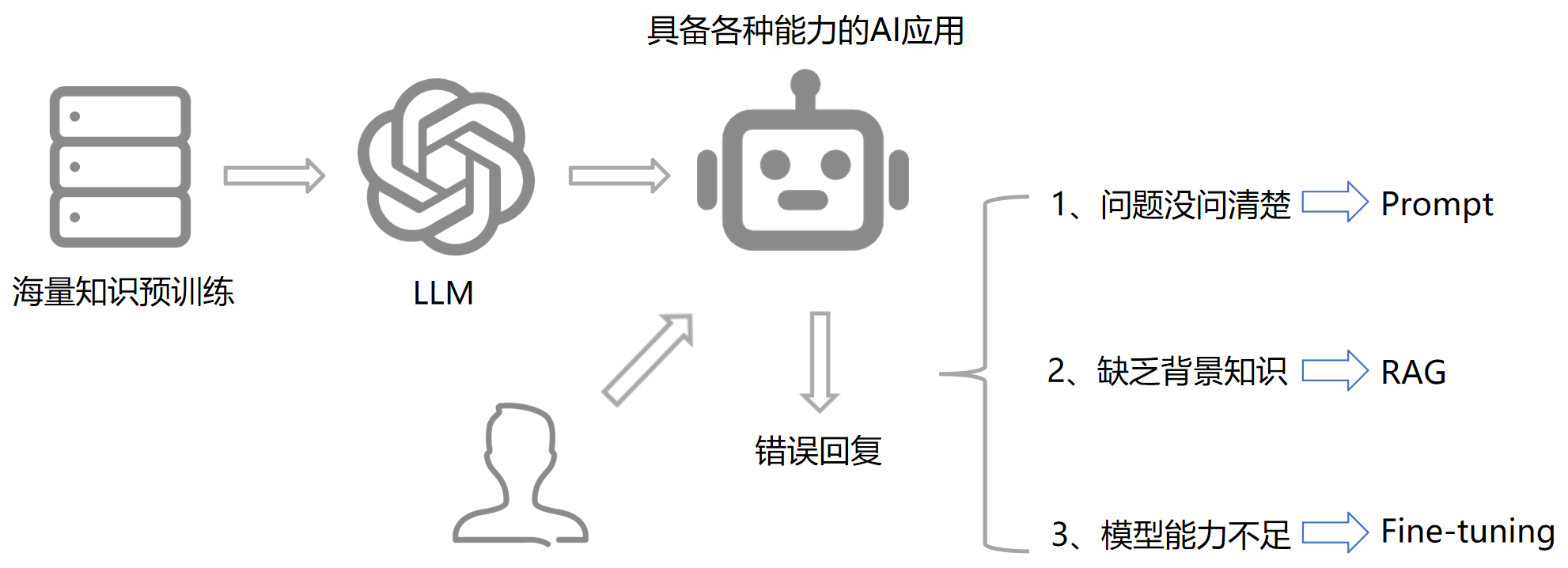

三、大模型应用开发的4个场景

这张图展示的是大模型(LLM)在实际应用中的典型工作流程及其常见问题的应对策略。

| 问题 | 解决方案 | 说明 |

|---|---|---|

| 1. 问题没问清楚 | Prompt Engineering(提示词工程) | 用户输入模糊或不完整,需要设计更好的提示词,引导模型正确理解意图。 |

| 2. 缺乏背景知识 | RAG(检索增强生成) | 模型训练时没有包含某些特定信息(如最新新闻、企业内部文档),此时通过检索外部知识库来补充信息,再生成回答。 |

| 3. 模型能力不足 | Fine-tuning(微调) | 模型本身对某个任务(如医疗问答、代码生成)表现不佳,需在特定领域数据上进一步训练,提升性能。 |

| 4. 任务复杂需多步操作或自主决策 | Agent(智能体) | 面对需要规划、调用工具、记忆状态、执行多个步骤的复杂任务时,使用 AI Agent 架构。Agent 可自主拆解任务、调用 RAG、API、代码解释器等工具,并迭代完成目标。 |

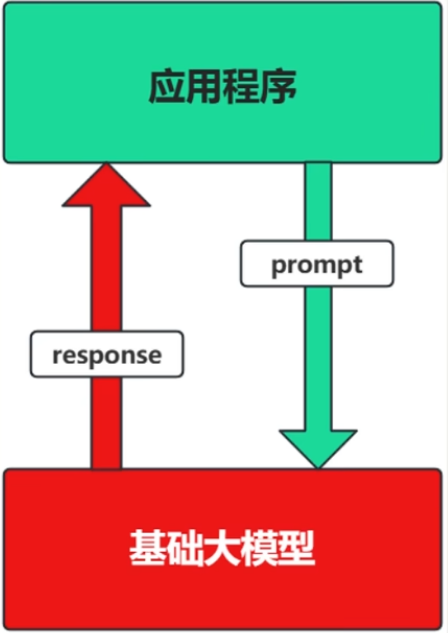

(1)场景1:Prompt

- Prompt是操作大模型的唯一接口

- 把大模型当做是一个人:你说一句,它回复一句...

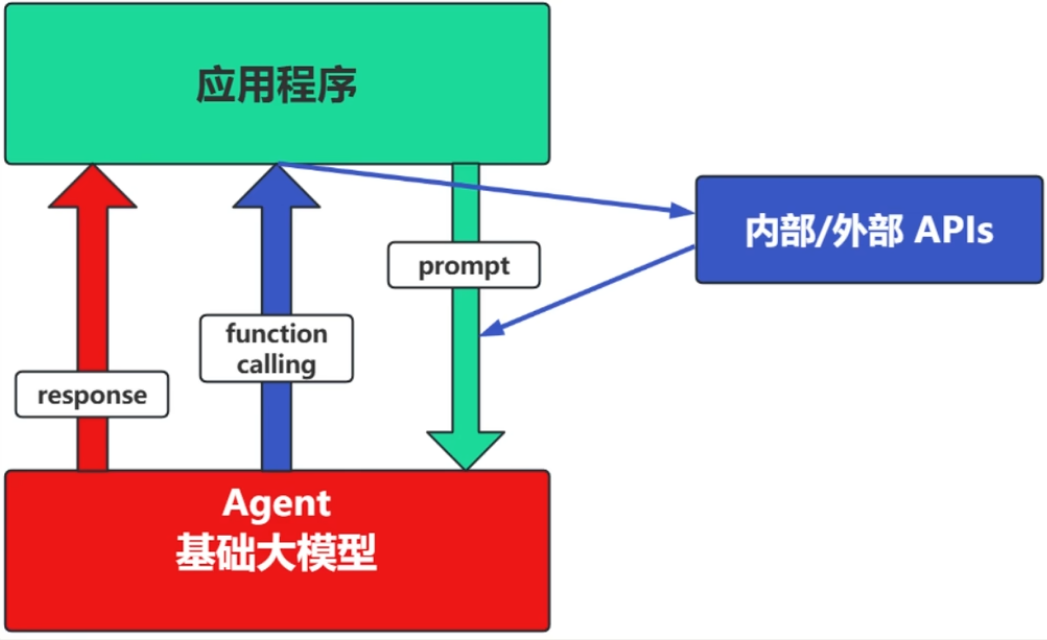

(2)场景2:Agent + Function Calling

- Agent:AI 主动提出要求

- Function Calling:需要对外部系统时,AI需要执行某个函数

- 把Agent当做人:你问它`我明天去杭州出差,要带雨伞吗?`,它会先去看天气预报,看了之后它再回复你要不要带伞。

(3)场景3:RAG

RAG需要补充领域知识时使用

- Embedding:把文字转换成向量。便于计算相似度。

- 向量数据库:把向量存起来,方便查找。

- 向量搜索:根据输入向量,找到最相似的向量

举例:考试答题的时候,去书上找相关内容,再结合题目组成答案。

(4)场景4:Fine-tuning

举例:努力学习考试内容,将知识内化成自己的,做到活学活用。

特点:成本高,在前面的方式解决不了问题的情况下再使用。

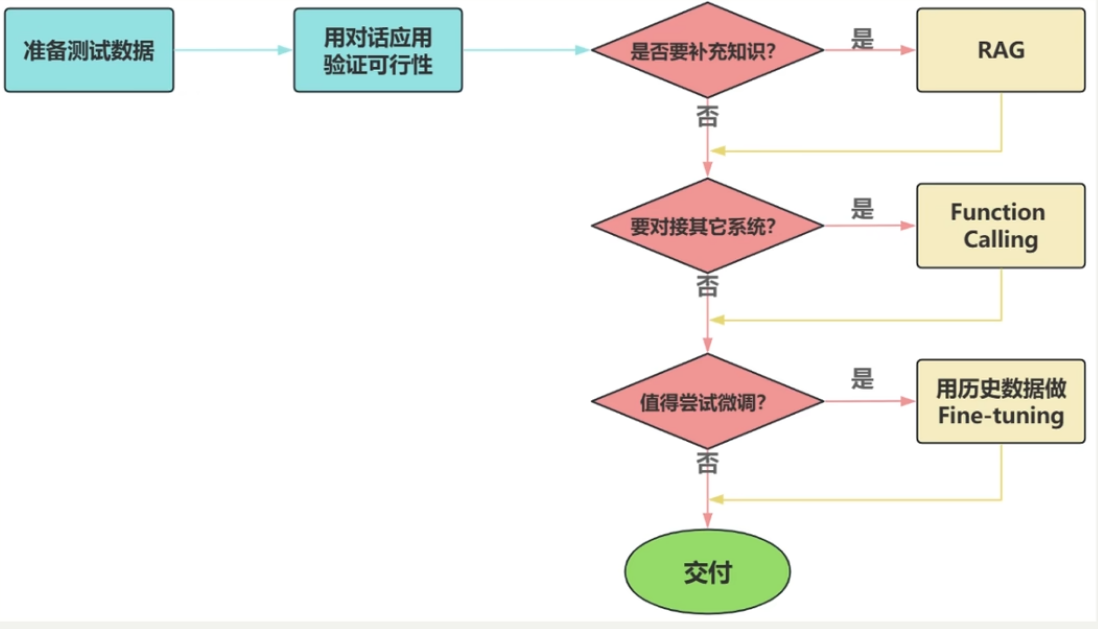

(5)如何选择?

面对一个需求,如何开始,如何选择技术方案?下面是常用思路:

注意:其中最容易被忽略的是准备测试数据。

另外有关RAG和微调的对比可查看我之前的文章:【自然语言处理与大模型】微调与RAG的区别