音频AI概念

1.1 音频的基本概念

将声音(物理振动)以可记录、可处理的形式呈现出来的方法。它分为 "模拟表示" 和 "数字表示" 两大类别,"波纹" 只是模拟表示中最直观的一种视觉化形式,无法涵盖音频表示的全部。

模拟表示的核心逻辑是 "物理量与声波振动直接对应",常见形式有 3 种:

- 物理振动本身:比如唱片的凹槽(凹槽的深浅、疏密对应声波的振幅和频率)、磁带的磁信号(磁粉的磁化强度对应振幅)------ 这是 "看不见的模拟表示",需要设备(唱针、磁头)还原成声音。

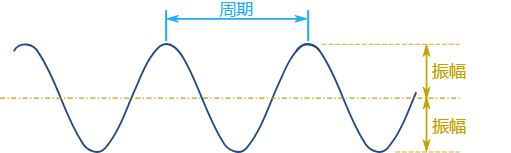

- 波形图(你说的 "波纹") :这是最直观的视觉化模拟表示 。它用 "横轴(X 轴)表示时间","纵轴(Y 轴)表示声波的振幅(音量大小)",把连续的声波振动画成一条平滑的曲线(比如音频软件里看到的波形)。

例:你在手机录音 APP 里看到的 "动态波纹",就是实时将麦克风捕捉的声波振动,转化为可视化的波形图 ------ 它能直观体现 "什么时候声音大(波峰高)、什么时候声音小(波峰低)",但无法直接被计算机处理。 - 电信号:麦克风将声波振动转化为 "连续变化的电压信号"(振幅对应电压高低,频率对应电压变化速度),这个电信号也是模拟表示,需要通过 "模数转换" 才能变成数字信号。

模拟表示音频

想象一下你在水面上扔一块石头:

- 波纹:石头激起的波纹就像声波

- 振幅 :波纹的高度 → 对应声音的音量(大声/小声)

- 频率 :波纹的密集程度 → 对应声音的音调(高音/低音)

下面来回顾下波的一些概念。

波纹

想象一下,当你把一块石头扔进平静的湖面时,水面上会产生一圈圈向外扩散的涟漪。这些涟漪就是水波纹,声音的波纹(声波)也是类似的道理。

- 产生原因:当你说话、弹吉他或拍手时,物体会振动,从而挤压周围的空气。这种挤压会使空气产生疏密相间的变化。

- 传播过程:这种空气的疏密变化,会像湖面的涟漪一样,一圈一圈地向四面八方传播出去。

- 被我们接收:当这些"空气的涟漪"传播到我们的耳朵里,撞击耳膜,耳膜也会跟着同样地振动。我们的大脑再将这种振动翻译成声音。

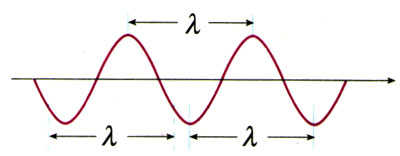

波长(λ)

波长(λ)是从一个波的一点到下一个波的同一点的物理长度,也就是在一个完整的振动周期内传播的距离。可以简单理解为相邻两个波峰之间(或者两个波谷之间)的距离,波长的国际单位是米。

频率(f)

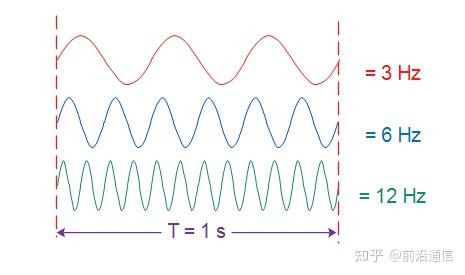

频率,就是物体振动的"快慢"。 它直接决定了我们听到声音的音高(是尖锐还是低沉)。

频率是在一个时间单位里发生多少次(每 "1s")。

频率的单位是赫兹,简称Hz。它的定义非常简单:

1 Hz = 每秒钟振动1次

-

如果某个声音的频率是 440 Hz:这意味着声源每秒钟来回振动了 440 次。这是音乐中的标准音高"La"(A4)。

-

如果某个声音的频率是 50 Hz :这意味着声源每秒钟只振动了 50 次。这是一种很低沉的声音。

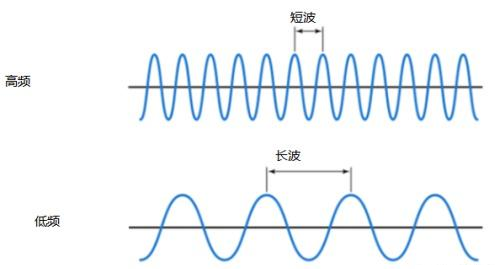

长波=低频

短波=高频(在同一时间帧内有更多的波)

常用单位及其换算 -

千赫兹(kHz):1 kHz = 1000 Hz。

-

兆赫兹(MHz):1 MHz = 1000 kHz = 1,000,000 Hz。

-

吉赫兹(GHz):1 GHz = 1000 MHz = 1,000,000,000 Hz。

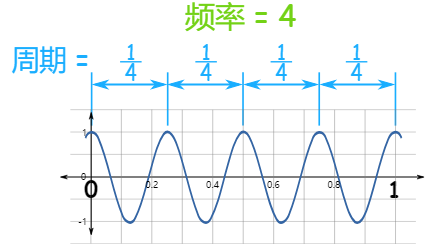

周期(T)

发生一次所需要的时间,假设频率2Hz 表示2个/s,周期就是:1个就是0.5s:

T=1/f 或者f=1/T

振幅

振幅是从中(平)线到最高点的高度(或到最低点),也是从最高点到最低点的距离除以2。

强度

频率的 "强度":指该频率振动的 "幅度整体强弱"(对应音量)

声音的本质是 "空气的振动",可以用一个 "正弦波" 描述:

要理解 " 频率为何能求出一个强度",核心是区分 "瞬时幅度"(每个时间点的振动大小)和 "强度"(对振动 "整体强弱" 的量化描述)------ 强度本质是对无数个 "瞬时幅度" 的统计或整合结果,而非某一个时间点的数值。

用生活类比:比如你跑步时,"每一秒的速度"(如第 1 秒 5m/s、第 2 秒 6m/s)是 "瞬时速度"(对应 "瞬时幅度");而 "平均速度"(总路程 / 总时间)或 "最大速度" 是描述你跑步 "整体快慢" 的指标(对应 "强度")------ 强度就是振动领域的 "整体强弱指标"。

以 2Hz(1 秒内 2 个完整波)的简谐振动 (最常见的振动形式,如音叉、纯音)为例,它的 "瞬时幅度" 随时间的变化是有规律的,遵循正弦 / 余弦函数:

瞬时幅度 A (t) = A₀ × sin (2πft)

其中:

- f=2Hz(频率,决定 1 秒内波的数量);

- A₀是 "最大瞬时幅度"(振动的峰值,比如波的最高点到中间线的距离);

- t 是时间(如 0.0s、0.1s、0.2s...)。

当我们计算 "强度" 时,本质是对这个 "随时间变化的瞬时幅度" 做 "时间平均" 或 "能量整合",因为:

- 人耳 / 仪器感知 "音量" 时,不会区分 "某一瞬间的幅度",而是感知 "一段时间内的平均强弱"(比如你听一个 2Hz 的声音,不会觉得 "这一瞬间响、下一瞬间轻",而是觉得 "整体有一个固定的音量");

- 物理上,"强度" 的本质是振动的能量密度(或功率),而能量与 "幅度的平方" 成正比,因此需要计算 "瞬时幅度平方的时间平均值"(专业上叫 "均方幅度"),再进一步推导为强度。

用具体数值验证(以 2Hz 简谐振动为例)

假设这个 2Hz 振动的 "最大瞬时幅度 A₀=10(单位可忽略)",我们取 1 秒(刚好包含 2 个完整波)来计算,看看 "瞬时幅度" 如何整合为 "强度":

假设这个 2Hz 振动的 "最大瞬时幅度 A₀=10(单位可忽略)",我们取 1 秒(刚好包含 2 个完整波)来计算,看看 "瞬时幅度" 如何整合为 "强度":

| 时间 t(秒) | 瞬时幅度 A (t)=10×sin (2π×2×t) | 瞬时幅度的平方 A (t)² |

|---|---|---|

| 0.00 | 10×sin(0)=0 | 0 |

| 0.125 | 10×sin(π)=0 | 0 |

| 0.25 | 10×sin(2π)=0 | 0 |

| 0.0625 | 10×sin(π/2)=10 | 100 |

| 0.1875 | 10×sin(3π/2)=-10 | 100(平方后负号消失) |

| 0.3125 | 10×sin(5π/2)=10 | 100 |

接下来计算 "1 秒内瞬时幅度平方的平均值"(均方幅度):

由于简谐振动的 "幅度平方" 在一个周期内的平均值是 A₀²/2(数学上可通过积分证明),对于 A₀=10 的振动,均方幅度 = 10²/2=50。

而物理上,强度与均方幅度成正比(若考虑声波,强度还与介质密度、声速等有关,但核心是 "均方幅度决定强弱")------ 因此这个 2Hz 的振动,无论每个时间点的瞬时幅度如何变,其 "强度" 都由这个 "均方幅度(50)" 决定,最终表现为一个固定值。

什么样的频率下算一个强度

要理解 "什么样的频率下算一个强度",核心结论是:与频率的具体数值(比如 2Hz、100Hz、1000Hz)无关 ------ 任何单一、稳定的频率(或频率成分固定的组合),都能通过整合其 "瞬时幅度" 得到一个对应的 "强度"。

关键不是 "频率多大",而是 "频率是否稳定、是否为可被整合的'单一振动单元'"。下面从 "本质逻辑" 和 "实际场景" 两方面拆解,帮你彻底理清:

首先要打破一个误区:不是 "某个频率范围对应一个强度",而是 "一个稳定的振动(无论频率是多少),都有一个描述其整体强弱的强度"。

可以把 "频率" 和 "强度" 理解为振动的两个独立 "维度":

- 频率:描述振动的 "快慢"(1 秒内振动多少次,如 2Hz 慢、1000Hz 快);

- 强度:描述振动的 "强弱"(振动的能量 / 幅度整体有多大,如小声、大声)。

就像 "汽车的速度(对应频率)" 和 "汽车的重量(对应强度)"------ 无论车速是 50km/h 还是 120km/h,每一辆稳定行驶的汽车都有一个固定的重量;同理,无论振动频率是 2Hz(如地震的低频振动)还是 2000Hz(如钢琴的中高音),每一个稳定的振动都有一个对应的强度。

比如:

- 2Hz 的地震波:频率慢,若振动幅度大(瞬时幅度的整合结果高),则强度大(破坏性强);若幅度小,则强度小(几乎无感);

- 1000Hz 的纯音:频率快,若扬声器振动幅度大(瞬时幅度整合结果高),则强度大(音量大);若幅度小,则强度小(音量小)。

两种核心场景:帮你判断 "何时能算一个强度"

判断的关键是看 "振动的频率成分是否稳定、是否可被视为'一个整体'",常见有两种场景:

场景 1:单一频率(纯音 / 纯振动)------ 必然对应一个强度

这是最基础的情况,比如你之前提到的 2Hz,或是收音机发出的 "纯蜂鸣音"(如 1000Hz)、音叉振动(如 440Hz 标准音)。

这类振动的特点是:频率只有一个,且不随时间变化,其 "瞬时幅度" 会按固定规律(正弦 / 余弦)波动(比如 0.0s 幅度 0、0.0625s 幅度 10、0.125s 幅度 0......)。

无论这个单一频率是 1Hz(极慢)还是 20000Hz(人耳上限),只要它稳定存在,就能通过 "整合瞬时幅度"(计算均方幅度、能量)得到一个固定的强度 ------ 因为它的 "强弱" 是统一的,没有其他频率干扰。

场景 2:多个频率组合(复合振动)------ 可按 "频率分组" 算多个强度,或算 "总强度"

现实中大部分振动是多个频率的组合,比如人的声音、音乐、机器噪音。这时 "强度" 的计算更灵活,但核心逻辑不变:每个稳定的频率成分,都能单独算一个强度;也能把所有频率的强度加起来,算 "总强度"。

举个例子:钢琴弹一个 "和弦"(比如 C 和弦,包含 261.6Hz、329.6Hz、392Hz 三个主要频率)。

- 单独看:261.6Hz 的振动有一个强度(对应这个低音的音量),329.6Hz 的振动有一个强度(对应中音的音量),392Hz 的振动也有一个强度(对应高音的音量);

- 整体看:把这三个频率的强度相加,就能得到这个和弦的 "总强度"(对应你听到的 "和弦整体音量")。

再比如 "白噪音"(包含人耳能听到的所有频率,20Hz-20000Hz):

- 可以按 "频率段" 算强度(比如 20-200Hz 低频段的强度、200-2000Hz 中频段的强度、2000-20000Hz 高频段的强度),用来分析噪音的 "频率分布"(比如低频噪音多还是高频噪音多);

- 也可以算 "总强度"(所有频率段强度之和),用来描述 "噪音整体有多吵"。

反例:什么时候 "无法算一个固定强度"?------ 频率不稳定 / 无规律时

如果振动的频率本身是 "变化的、无规律的",那么它的 "强度" 也会随频率变化而波动,无法用一个固定值描述。但这不是 "频率多大" 的问题,而是 "频率是否稳定" 的问题。

比如:

- 汽车加速时的发动机噪音:频率从低到高持续变化(转速升高,频率变大),同时振动幅度也在变,因此 "强度" 会随时间波动,无法说 "这个噪音对应一个强度",只能说 "某一时刻(对应某一频率)的强度是多少";

- 杂乱的工地噪音:频率成分随时变化(一会儿是锤子敲打的高频,一会儿是卡车启动的低频),且每个频率的幅度也不稳定,因此也无法用一个固定强度描述,只能用 "平均强度" 或 "最大强度" 来大致衡量。

如何区分采样语音的 "频率稳定 / 不稳定""有规律 / 无规律"?

语音信号的本质是非平稳信号(频率成分随时间变化,比如说话时 "a""o" 的频率不同),但 "不稳定" 和 "无规律" 有明确判断标准 ------ 核心是看 "频率成分的变化是否可预测、是否符合语音的生理发声规律"。

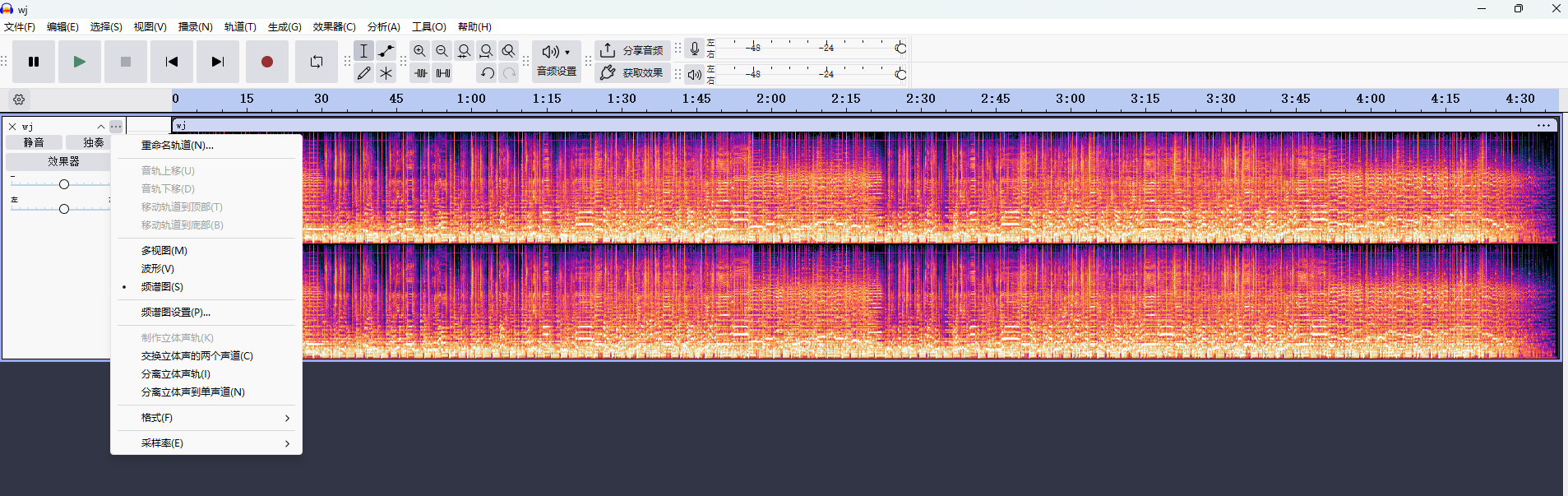

具体通过时频分析工具实现,最常用的是 "短时傅里叶变换(STFT)",它能将一维的 "时间 - 幅度" 采样信号,转化为二维的 "时间 - 频率 - 能量" 图谱(俗称 "语谱图"),直观展示频率随时间的变化。

无需复杂编程,用开源工具就能观察:

- 入门级:Audacity(免费音频编辑软件)------ 导入采样语音后,用 "频谱分析" 功能生成语谱图,直观观察频率分布;

- 专业级:MATLAB/Python( librosa 库)------ 通过

librosa.stft()函数计算 STFT,再用librosa.display.specshow()绘制语谱图,量化分析频率随时间的变化率。

波速

-

波长 :波在一个完整的振动周期内传播的距离。可以简单理解为相邻两个波峰之间的距离。

- 单位:通常是米。

-

频率:波每秒钟振动的次数。

- 单位:赫兹。1 Hz 就是每秒振动1次。

- 它代表波的"忙碌程度"。

-

波速:波在特定介质中传播的速度。

- 单位:米/秒。

- 关键点 :波速只由介质本身决定,与频率和波长无关。例如,在室温空气中,声速大约是 343 米/秒;而在水中,声速会快得多,约 1500 米/秒。

想象一下你在跑道上跑步:

- 频率 :你的步频 ,即每秒迈出多少步。

- 波长 :你的步幅 ,即每一步跨出的距离。

- 波速 :你的跑步速度。

你的跑步速度(波速) = 步频(频率) × 步幅(波长)

这个公式 Velocity(波速) = Frequency(频率) × Wavelength(波长) 是上面那个公式的变形,但意思完全一样。

数字表示音频

声音数字化的两个核心概念:采样率(Sample Rate) 和位深(Bit Depth)

python

# 用生活例子理解采样率:

# 假设你要记录一个人的跳舞动作,用图像的例子更形象:

低采样率(8kHz) = 每秒拍8张照片 → 只能看到大概动作

高采样率(44.1kHz) = 每秒拍44100张照片 → 能看到每个细微动作

# 位深好比照片的清晰度:

8位深 = 用8种颜色描述动作 → 轮廓清晰

16位深 = 用65536种颜色描述 → 细节丰富1. 采样率 - 关于时间的"保真度"

-

生活例子: 想象你在用手机录一段很快的"哒哒哒"的机关枪声音。

- 低采样率(8kHz): 就像你每隔1/8000秒才记录一个声音点。对于快速的枪声,你可能会漏掉很多单个的"哒"声,录下来的声音可能变成一片模糊的"嗡鸣声",丢失了原始声音的节奏和尖锐感。

- 高采样率(44.1kHz): 就像你每隔1/44100秒就记录一个点。这样你就能捕捉到每一个快速的"哒"声,还原出逼真、清晰的机关枪音效。

-

核心作用: 采样率决定了音频文件的频率范围(高音能到多高)。根据奈奎斯特定理,最高能录制和还原的频率是采样率的一半。44.1kHz的采样率可以记录最高22.05kHz的声音,这刚刚超过人耳的听觉极限(20kHz)。

想象一下你要用相机记录一个旋转的风扇:

- 风扇的转速 相当于声音的 频率。

- 你拍照的速度 相当于 采样率。

-

情况一:拍照速度足够快(高采样率)

- 如果你的拍照速度比风扇叶片的旋转速度快很多,你拍下的连续照片连起来看,就能清晰地还原出风扇旋转的动态,甚至能数出有几个叶片。这说明你成功记录了高频信息。

-

情况二:拍照速度太慢(低采样率)

- 如果你的拍照速度和风扇转速差不多,甚至更慢,你就会发现一个奇怪的现象:在连续的照片中,风扇看起来可能转得很慢、静止,甚至像是在倒转!这完全扭曲了真实的运动。

在数字音频中,第二种情况导致的扭曲现象被称为 混叠。

奈奎斯特-香农采样定理与混叠

这是理解两者关系的数学基础。

- 定理内容 :要准确还原一个频率为

f的信号,采样率必须至少 是2f。 - 奈奎斯特频率:这个可记录的最高频率(采样率 / 2)就被称为奈奎斯特频率。

为什么是 2 倍?

因为要定义一个正弦波(最简单的频率),你至少需要两个点:一个点捕捉波峰,一个点捕捉波谷。少于两个点,你就无法确定波的频率和形状。

例如,CD的44.1kHz采样率,最高能记录 44100 / 2 = 22050 Hz 的声音。这个频率已经远超普通人耳的听力上限(约20000 Hz),所以完全够用了

如果采样率不满足定理,会发生什么?

假设用 800Hz 采样率 记录 440Hz 声音(800 < 2×440=880,不满足定理):

此时会发生 "混叠",440Hz 信号会被错误还原成 800 - 440 = 360Hz 的信号;

就像用每秒 800 张的速度拍每秒摆动 440 次的钟摆,由于拍照太慢,会误以为钟摆每秒只摆动 360 次(记录失真)。

注意常用的公式:

- 最高可还原频率 = 采样率 ÷ 2,上面的逻辑。

- 时长=样本总数/采样率

举例:如果一段音频有 32000 个采样点,采样率是 16000 Hz,那么时长就是 32000 ÷ 16000 = 2 秒。 - 采样间隔(秒)= 1 ÷ 采样率,两个相邻采样点之间的时间间隔。例如:

采样率 44.1kHz 时,采样间隔 = 1/44100 ≈ 0.00002267 秒(约 22.67 微秒),即每 22.67 微秒采集一个样本。

2. 位深 - 关于振幅的"精确度"

位深(如 16bit、24bit)描述的是:单个采样点的振幅信息,用多少个二进制位(Bit)来存储,位深越大能体现的精细度越高,分辨的声音模式越多。

小白解释: 位深就是每一张"声音照片"的精细程度,或者说它用了多少种"灰度"来记录音量的大小(存储使用二进制0和1)。

- 位深低(比如1位): 只有纯黑和纯白两种颜色。记录声音时,音量要么是"巨响"(1),要么是"完全没声"(0)。这会产生巨大的噪音和失真,因为现实中的声音音量是连续变化的。

- 位深高(比如16位): 有 2的16次方 = 65536 种不同的"灰度"来表示音量。从最轻的耳语到最响的爆炸声,它都能用这65536个精细的等级来准确记录。CD音质就是16位。

- 位深更高(24位): 有 2的24次方 = 约1677万种等级!这让录音的动态范围极大,能同时记录下极其微弱和非常响亮的声音,而且背景噪音极低,专业录音都用这个。

生活例子: 想象你在调音量的旋钮,从完全无声(0)到最大声(100)。

- 低比特深度(8位 = 256级): 这个旋钮只有256个档位。当你轻轻转动时,音量可能从第10档"咔哒"一下跳到第11档,中间没有平滑的过渡。在录音中,这会导致微小的声音细节被丢失,并且产生一种"数字化"的噪音(量化噪声)。声音听起来粗糙、有颗粒感。

- 高比特深度(16位 = 65,536级): 这个旋钮有超过6万5千个档位。档位如此之多,以至于你转动它时,感觉是完全平滑的。它可以极其精确地记录下声音最细微的强弱变化,比如歌手从气息声到强音的平滑过渡,或者小提琴悠扬的尾音。动态范围更广,背景噪音极低。

- 核心作用: 位深决定了音频的动态范围(最轻和最响声音的差距)和精度。每一位大约提供6分贝的动态范围。16位深的理论动态范围是96dB,这已经非常接近CD品质了。

| 参数 | 在图像中的类比 | 在音频中的实际含义 | 核心决定因素 |

|---|---|---|---|

| 采样率 | 每秒拍摄的照片张数(时间上的连续性) | 每秒采集的声音样本数 | 高频响应/带宽(声音能有多"尖") |

| 位深 | 每个像素可用的颜色数量(亮度/色彩的精度) | 每个样本的振幅精度 | 动态范围/信噪比(声音细节的丰富度) |

概念总结

| 术语 | 比喻 | 它决定了什么 | 常见值 |

|---|---|---|---|

| 波纹(声波) | 要画的波浪线本身 | 声音的原始形状 | - |

| 振幅 | 波浪的高度 | 声音的音量/响度 | - |

| 采样率 | 每秒拍的照片数量 | 声音的频率范围(高音保真度) | 44.1 kHz (CD), 48 kHz (视频), 96 kHz (高清音频) |

| 位深 | 测量波浪高度的尺子的精确度 | 声音的动态范围和清晰度(噪音水平) | 16-bit (CD), 24-bit (录音/母带) |

一个综合例子:

录制一段 CD 质量的音乐(16-bit / 44.1 kHz):

- 声波(波纹 )传入麦克风,其振幅大小决定了音量。

- 音频接口每秒对声波进行 44,100 次 采样(采样率)。

- 每次采样时,用一个精确到 65,536 个等级的尺子(16-bit 位深)来测量此刻声波的振幅值,并转换成一个二进制数字。

- 所有这些数字连在一起,就构成了我们听到的数字音频文件。

易错点

频率,采样点混淆

频率(Hz)不是 "1 秒有多少个点",而是 "1 秒内振动的次数";而 "强度" 则是指振动的 "幅度大小"(对应声音的音量)。这两个概念完全不同,我们一步步拆解

先厘清:频率 ≠ 采样率(你混淆的核心

- 采样率(Sample Rate):单位是 Hz,但含义是 "1 秒内采集的音频点数"(比如 16000Hz=1 秒采 16000 个点),这是 "记录声音的精度",和声音本身的特性无关;

- 频率(Frequency):单位也是 Hz,但含义是 "声音信号 1 秒内的振动次数"(比如 440Hz=1 秒振动 440 次),这是 "声音本身的音调高低",和采样率无关。

举个例子:用 16000Hz 采样率记录 440Hz 的声音,就像 "用每秒拍 16000 张照片的速度,拍摄一个每秒摆动 440 次的钟摆"------ 采样率是 "拍照速度",频率是 "钟摆摆动速度",两者完全不同。

1.2 音频分类是什么?

生活化理解:就像教小朋友识别不同的声音

- 听到"汪汪" → 知道是狗狗

- 听到"叮咚" → 知道是门铃

- 听到"哗啦啦" → 知道是下雨

技术定义:让AI模型自动判断一段音频属于哪个预定义的类别。

1.3 模型如何"听"懂声音?

人类的听觉过程:

- 耳朵接收声波

- 耳蜗将不同频率的声音分离

- 大脑识别模式(这是说话声?音乐声?)

AI的"听觉"过程:

- 波形图 → 原始的声波记录

text

[振幅, 振幅, 振幅, ...] # 一长串数字-

频谱图 → AI的"听力图"

- 横轴:时间

- 纵轴:频率

- 颜色亮度:音量大小

-

梅尔频谱图 → 更接近人耳感知的"听力图"

- 对人耳敏感的低频区分辨更细

- 对不敏感的高频区分辨较粗

1.4 深度学习模型的工作原理

比喻:教AI认声音就像教小朋友认动物

训练阶段:

text

给小朋友看:🐕 + 说"这是狗"

🐱 + 说"这是猫"

🐦 + 说"这是鸟"推理阶段:

text

小朋友看到新动物:🐕 → "这是狗!"AI的工作流程:

python

# 1. 准备"教材"(数据集)

音频文件 + 标签(如:"狗叫", "猫叫")

# 2. "学习"过程(训练)

模型分析成千上万个音频,学习模式

# 3. "考试"(推理)

新音频 → 模型 → 预测结果实践案例 - 带着理解去编码

案例1:初识音频分类 - 使用现成的智能工具

数据集介绍:SUPERB关键词识别数据集

- 内容:人们说简单关键词的录音

- 关键词:yes, no, up, down, left, right等35个词

- 用途:测试模型是否能识别语音命令

- 核心关键词(语音命令)

这些是数据集中的主要识别目标,通常包括日常简单指令,例如:

yes(是)no(否)up(上)down(下)left(左)right(右)on(开)off(关)stop(停止)go(开始)

- 特殊标签

除了上述核心关键词,数据集中还包含两个特殊标签用于区分非目标音频:

_silence_:表示静音片段(无有效声音)。_unknown_:表示音频中存在声音,但不属于上述核心关键词(例如其他未标注的词汇或噪音)。

模型介绍:HuBERT-base模型

- 特点:像是一个受过听力训练的专业人士

- 能力:能理解音频的上下文含义

- 应用:智能音箱、语音助手

环境安装:

这里依然使用uv进行python项目管理

安装依赖包

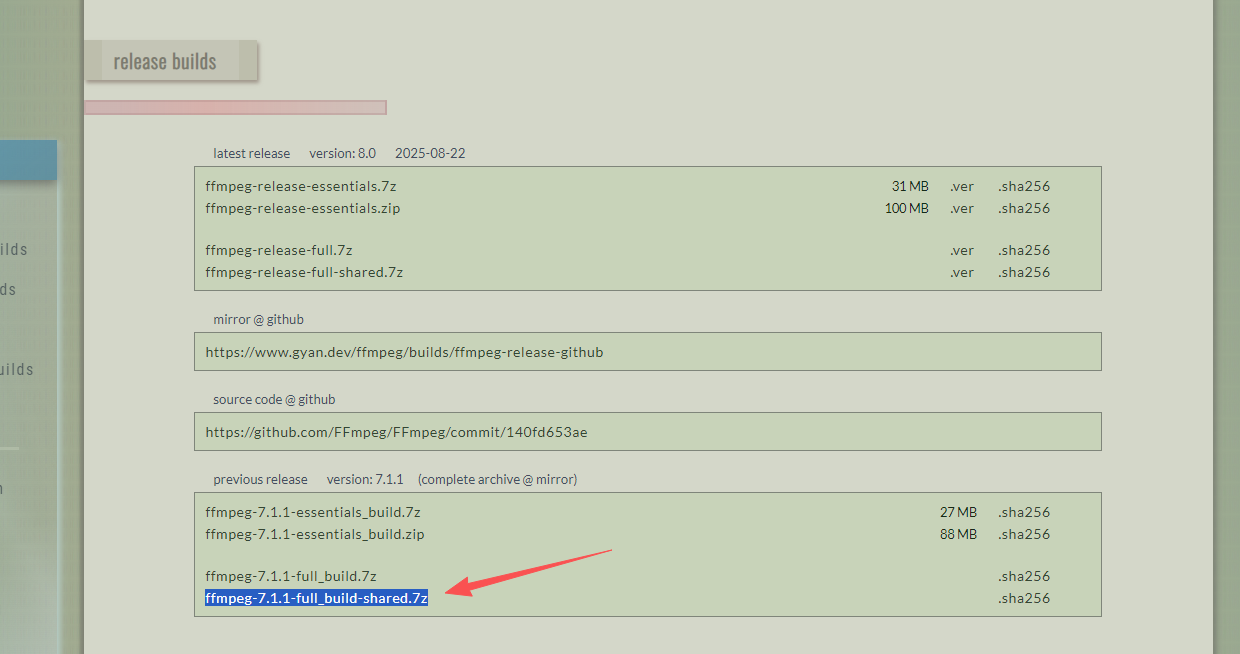

uv add torchaudio torchcodec ffmpeg matplotlib默认音频加载需要用到torchcodec,并且调用ffmpeg所以要提前下载ffmpeg,下载地址

https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/

到目前位置torchcodec 只支持ffmpeg4-7 不要下载太新的版本,比如我下载的是

ffmpeg-7.1.1-full_build-shared.7z,注意下载full-shared版本有动态链接库dll

安装/修复 VC++ 运行库(最关键)

去微软官方下载最新版:https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

装完重启,再试加载。

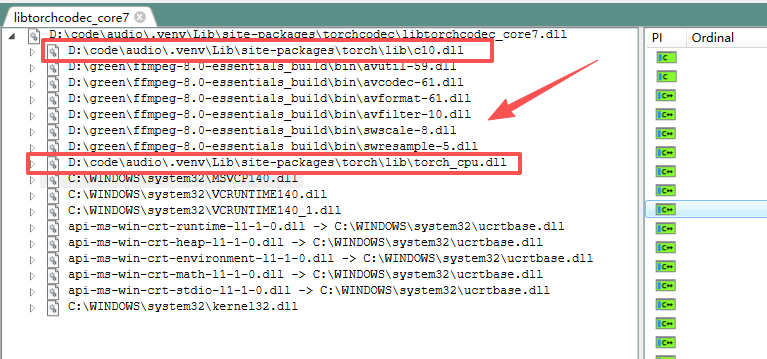

可以尝试编写一个案例用于测试加载,因为很多时候都会报错

注意我这里ffmpeg目录虽然是8.0但是我里面的内容是7,之前用8.0走了太多弯路

torchcodec是使用libtorchcodec_core7.dll加载ffmpeg7所以我们可以先手动尝试加载看是否报错

import os, ctypes

# 告诉 Python 去 torch\lib 目录找 DLL

torch_lib_path = r"D:\code\audio\.venv\Lib\site-packages\torch\lib"

os.add_dll_directory(torch_lib_path)

# 如果你自己下了 ffmpeg,把 bin 路径也加上

ffmpeg_bin_path = r"D:\green\ffmpeg-8.0-essentials_build\bin"

os.add_dll_directory(ffmpeg_bin_path)

# 尝试加载 torchcodec 的 DLL

dll_path = r"D:\code\audio\.venv\Lib\site-packages\torchcodec\libtorchcodec_core7.dll"

ctypes.CDLL(dll_path)

print("✅ DLL 加载成功")因为ffmpeg会依赖torch和ffmpeg包

如果依然出现错误

FileNotFoundError: Could not find module 'D:\code\audio\.venv\Lib\site-packages\torchcodec\libtorchcodec_core7.dll' (or one of its dependencies). Try using the full path with constructor syntax.那就安装个depend去查看下libtorchcodec_core7.dll下是否还有dll没有。

一步一步编码学习:

# 第一步:导入工具包

from transformers import pipeline # 这是Hugging Face的"智能工具箱"

from datasets import load_dataset # 用于加载标准数据集

import os, ctypes

# 这个一定要手动设置,否则可能会出错,如果需要加torch也一样的加

ffmpeg_bin_path = r"D:\green\ffmpeg-8.0-essentials_build\bin"

os.add_dll_directory(ffmpeg_bin_path)

print("🎯 学习目标:了解如何使用现成的AI工具进行音频分类")

# 第二步:创建一个音频分类器(就像买一个智能音箱)

print("\n1. 创建音频分类器...")

classifier = pipeline(

"audio-classification",

model="superb/hubert-base-superb-ks"

)

print("✅ 分类器创建成功!就像买了一个能听懂命令的智能音箱")

# 第三步:获取测试数据(就像准备测试题目)

print("\n2. 加载测试音频...")

dataset = load_dataset("Codec-SUPERB/superb_ks", split="original[:3]") # 只取前3个样本

print(f"✅ 加载了 {len(dataset)} 个测试音频")

# 第四步:逐个测试并分析结果

print("\n3. 开始测试模型...")

for i, sample in enumerate(dataset):

print(f"\n--- 测试音频 {i + 1} ---")

audio_data = sample["audio"]

print(f"📊 音频信息:")

print(f" 采样率:{audio_data['sampling_rate']} Hz")

print(f" 时长:{len(audio_data['array']) / audio_data['sampling_rate']:.2f} 秒")

# 让模型"听"这个音频并判断

predictions = classifier(audio_data['array'])

print(f"🎧 模型识别结果:")

for j, pred in enumerate(predictions[:3]): # 显示前3个最可能的结果

print(f" {j + 1}. 可能是 '{pred['label']}',置信度:{pred['score']:.2%}")

print("\n✨ 实践总结:")

print("• 学会了使用pipeline快速创建音频分类器")

print("• 了解了如何加载和使用标准数据集")

print("• 看到了模型如何对音频进行分类预测")输出

1. 创建音频分类器...

✅ 分类器创建成功!就像买了一个能听懂命令的智能音箱

2. 加载测试音频...

Device set to use cpu

✅ 加载了 3 个测试音频

3. 开始测试模型...

--- 测试音频 1 ---

📊 音频信息:

采样率:16000 Hz

时长:1.00 秒

🎧 模型识别结果:

1. 可能是 '_silence_',置信度:100.00%

2. 可能是 'left',置信度:0.00%

3. 可能是 '_unknown_',置信度:0.00%

--- 测试音频 2 ---

📊 音频信息:

采样率:16000 Hz

时长:1.00 秒

🎧 模型识别结果:

1. 可能是 '_silence_',置信度:100.00%

2. 可能是 'left',置信度:0.00%

3. 可能是 '_unknown_',置信度:0.00%

--- 测试音频 3 ---

📊 音频信息:

采样率:16000 Hz

时长:1.00 秒

🎧 模型识别结果:

1. 可能是 '_silence_',置信度:100.00%

2. 可能是 'left',置信度:0.00%

3. 可能是 '_unknown_',置信度:0.00%我们到数据集去查看前三个音频确实是静音片段

案例2:深入了解音频特征 - 看看AI的"眼睛"看到了什么

理论知识准备:

频谱图的重要性:就像医生看X光片一样,AI通过频谱图来"诊断"音频内容。

一步一步编码学习:

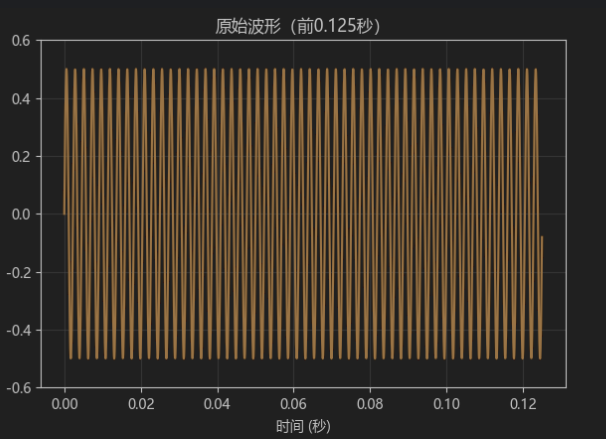

原始波形

以下这段代码生成的 "440Hz 纯音波形" 是一个音频信号处理的基础测试案例,用途就像数学中的 "1+1=2"、物理中的 "自由落体实验"------ 用最简单的场景理解复杂系统的核心原理。它的用途主要有 3 类,从 "学习理解" 到 "技术验证" 全覆盖:

最核心:学习音频信号的本质

音频(声音)的本质是 "随时间变化的振动信号",而 440Hz 纯音是最简单的振动形式(单一频率、无杂音),适合用来直观理解:

-

声音的三要素:

- 频率(440Hz)→ 音调高低(A4 钢琴键的标准音);

- 振幅(0.5)→ 音量大小(中等音量,避免失真);

- 时长(2 秒)→ 声音持续时间。

-

数字音频的存储逻辑:

- 采样率(16000Hz)→ 每秒存 16000 个 "振动幅度"(就像用 16000 个点描述曲线);

- 数组

pure_tone里的 32000 个数值 → 就是这 2 秒内每个 "采样点" 的振动幅度(数字音频的本质就是这个数组)。

-

傅里叶变换的作用:

- 对这个纯音做傅里叶变换,会在 440Hz 处出现一个 "尖峰"(其他频率几乎为 0),直观验证 "傅里叶变换能拆解频率成分";

- 对比 "复杂声音"(如人声)的频谱,能立刻理解 "复杂声音是多个纯音的叠加"。

代码:

import torch

import torchaudio.transforms as T

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

# 中文配置

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

print("🎯 学习目标:让音频特征图形更直观清晰")

# 1. 创建测试声音

sample_rate = 16000

duration = 2.0

t = np.linspace(0, duration, int(sample_rate * duration))

frequency = 440

pure_tone = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * frequency * t).astype(np.float32)

waveform = torch.from_numpy(pure_tone).unsqueeze(0) # (1, 32000)

# 2. 准备子图

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))

# --------------------------

# 2.1 原始波形

# --------------------------

plot_samples = 2000 # 展示前2000个点 ≈ 0.125s,能看到足够多周期

axes[0,0].plot(t[:plot_samples], pure_tone[:plot_samples], linewidth=1.5, color="darkorange")

axes[0,0].set_title('原始波形(前0.125秒)', fontsize=12)

axes[0,0].set_xlabel('时间 (秒)')

axes[0,0].set_ylabel('振幅')

axes[0,0].grid(True, alpha=0.4)

axes[0,0].set_ylim(-0.6, 0.6)输出

我们用具体数据一步步拆解这段代码的计算过程,从 "时间数组生成" 到 "波形生成",再到 "PyTorch 张量转换",用实际数值让每一步都清晰可见。

一、核心变量说明

先明确关键参数的含义和数值:

sample_rate = 16000:采样率(每秒采集 16000 个点);duration = 2.0:音频时长(2 秒);frequency = 440:声音频率(440Hz,每秒振动 440 次);- 最终生成的音频总点数 = 采样率 × 时长 = 16000 × 2 = 32000 个点。

二、第一步:生成时间数组 t(np.linspace 的计算)

代码:t = np.linspace(0, duration, int(sample_rate * duration))

作用:生成 32000 个从 0 到 2 秒的 "均匀时间点",每个点对应一个采样时刻。

具体数据例子(取前 5 个和最后 1 个点):

| 索引(第几个点) | 时间值 t(秒) |

计算逻辑(均匀间隔) |

|---|---|---|

| 0 | 0.0 | 起点(第 0 秒) |

| 1 | ~0.0000625 | 间隔 = 2 秒 / (32000-1) ≈ 0.0000625 秒(62.5 微秒) |

| 2 | ~0.000125 | 0 + 2 × 间隔 |

| 3 | ~0.0001875 | 0 + 3 × 间隔 |

| 4 | ~0.00025 | 0 + 4 × 间隔 |

| ... | ... | ... |

| 31999 | 2.0 | 终点(第 2 秒) |

规律:每个点的时间 = 索引 × 间隔,间隔 ≈ 62.5 微秒(1/16000 秒,即采样周期)。

三、第二步:生成纯音波形 pure_tone(正弦波计算)

代码:pure_tone = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * frequency * t).astype(np.float32)

作用:根据时间数组 t,计算每个时刻的声音振幅(0.5 是振幅,控制音量)。

正弦波公式拆解:

单个点的振幅 = 0.5 × sin (2π × 频率 × 时间)

2π × frequency × t:将 "时间" 转换为 "角度"(确保每秒振动 440 次);sin(...):计算角度对应的正弦值(范围 [-1, 1]);0.5 × ...:将振幅压缩到 [-0.5, 0.5](控制音量)。

具体数据例子(对应 t 的前 5 个点):

| 索引 | 时间 t(秒) |

角度 = 2π×440×t(弧度) | sin (角度) | 振幅 = 0.5×sin (角度) | 物理意义(声音状态) |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 振动起点(中间位置) |

| 1 | 0.0000625 | 2π×440×0.0000625 ≈ 0.1727 弧度(≈9.9 度) | ≈0.1719 | ≈0.0859 | 向上振动(小幅度) |

| 2 | 0.000125 | 2π×440×0.00125 ≈ 0.3455 弧度(≈19.8 度) | ≈0.3391 | ≈0.1696 | 继续向上振动 |

| 3 | 0.0001875 | ≈0.5183 弧度(≈29.7 度) | ≈0.4932 | ≈0.2466 | 接近最高点 |

| 4 | 0.00025 | ≈0.6912 弧度(≈39.6 度) | ≈0.6367 | ≈0.3183 | 向上振动中 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 1136 | ~0.071 秒 | π/2(90 度) | 1.0 | 0.5 | 振动最高点(音量最大) |

关键规律:

- 每经过

1/440 ≈ 0.00227秒(440Hz 的 1/4 周期),角度增加π/2,振幅从 0→0.5→0→-0.5→0,完成一次完整振动; - 2 秒内共振动

440×2 = 880次,对应波形有 880 个完整周期。

四、第三步:转换为 PyTorch 张量 waveform

代码:waveform = torch.from_numpy(pure_tone).unsqueeze(0)

作用:将 NumPy 数组(pure_tone)转换为 PyTorch 张量,并增加 "通道维度"(音频通常需要通道信息)。

数据格式变化:

pure_tone是 NumPy 数组,形状为(32000,)(1 维数组,32000 个振幅值);torch.from_numpy(pure_tone)转换为 PyTorch 张量,形状仍为(32000,);.unsqueeze(0)在第 0 维增加一个维度,最终形状为(1, 32000):- 第 1 个维度

1:表示 "单通道音频"(如 mono 单声道); - 第 2 个维度

32000:表示 32000 个采样点的振幅值。

- 第 1 个维度

张量数据例子(前 5 个值):

python

# waveform 的前5个元素(通道维度为1,所以取 [0] 查看)

print(waveform[0, :5])

# 输出:tensor([0.0000, 0.0859, 0.1696, 0.2466, 0.3183], dtype=torch.float32)频谱图

如果把声音比作 "一道彩虹",那频谱图就是 "拆解彩虹的工具"------ 它能让你看清:这道声音里藏了哪些 "颜色"(频率),每种 "颜色" 在不同时间有多 "亮"(强度)。

先从 "声音的本质" 说起

声音是空气的振动,就像你摇绳子时产生的波浪:

- 有的振动 "快"(比如蚊子嗡嗡叫)→ 我们听着 "音调高",这叫 "高频";

- 有的振动 "慢"(比如大鼓咚咚响)→ 我们听着 "音调低",这叫 "低频";

- 有的振动 "幅度大"(比如大喊)→ 我们听着 "声音响",这叫 "强度高";

- 有的振动 "幅度小"(比如耳语)→ 我们听着 "声音轻",这叫 "强度低"。

但问题是:普通的声音(比如唱歌、说话)不是 "单一振动",而是 "很多不同频率的振动混在一起"------ 就像彩虹是 "很多颜色混在一起" 一样。你直接听声音,只能知道 "好不好听",却不知道里面有哪些 "高频 / 低频",以及这些频率什么时候强、什么时候弱。

频谱图:把 "混合声音" 拆成 "时间 + 频率 + 强度" 的图

频谱图就是用 "一张二维图",把这些藏在声音里的细节直观地画出来,三个核心维度一看就懂:

| 图的维度 | 对应声音的什么属性? | 举个例子(听一首歌) |

|---|---|---|

| 横轴(左右) | 时间(从左到右是声音的播放顺序) | 左边是歌曲开头,右边是歌曲结尾 |

| 纵轴(上下) | 频率(从下到上是音调从低到高) | 下面是贝斯的低频,上面是高音的高频 |

| 颜色深浅 | 强度(颜色越亮 / 越深,声音越响) | 歌手唱歌时颜色变亮,伴奏弱时颜色变暗 |

用 "唱歌" 的例子看懂频谱图

假设你唱一句 "哆(1)- 来(2)- 咪(3)":

- 唱 "哆"(低频)时:频谱图的 "下方区域"(低频区)会出现一块亮斑,而且在 "唱哆的时间段"(横轴某一段)内持续亮;

- 唱 "来"(中高频)时:亮斑会 "往上移" 到 "中间区域"(中高频区),对应 "来的时间段";

- 唱 "咪"(更高频)时:亮斑会继续 "往上移" 到 "上方区域"(高频区),对应 "咪的时间段";

- 如果你唱 "哆" 时声音比 "咪" 大:"哆" 对应的亮斑会比 "咪" 的亮斑更亮。

这样一来,哪怕你没听过这句歌,只要看频谱图,也能知道:什么时候唱了什么音调、哪个音调更响 ------ 这就是频谱图的核心作用:把 "看不见的声音细节" 变成 "看得见的图"。

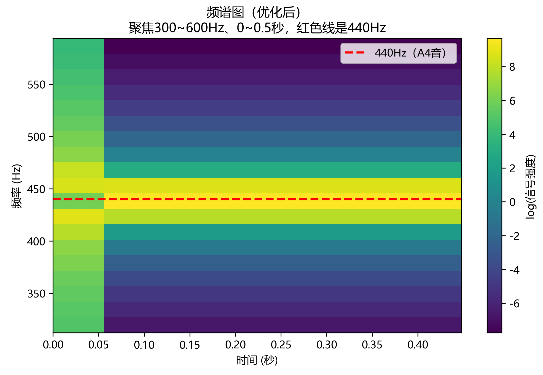

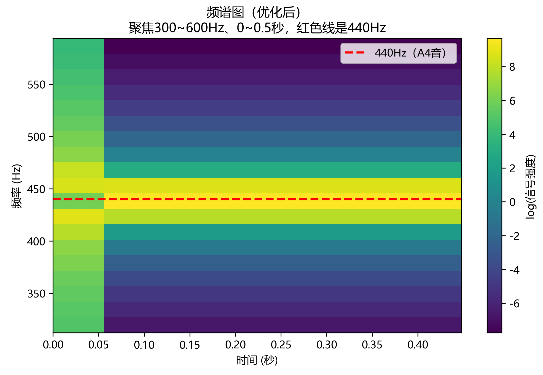

理想纯 440Hz 正弦波的核心特性是:频率单一且不随时间变化 ------ 从信号开始到结束,每个时间点的频率成分只有 440Hz,没有任何其他频率(如谐波、噪音)。

在语谱图中:

- 纵轴(频率):440Hz 是固定位置,不会上下偏移;

- 横轴(时间):每个时间点的频率都是 440Hz,因此所有时间点在 440Hz 处的 "能量" 都会被标注(颜色高亮);

- 颜色:由于纯音的能量稳定(若幅度不变),这条直线的颜色深浅会保持一致(不会忽明忽暗)。

语谱图右侧的 "颜色刻度"(专业上叫颜色映射条 / 强度标尺),本质是 "颜色深度与能量(或幅度)的对应关系说明书",而不是直接代表某个固定能量值。最终判断能量强弱,核心看颜色深度,但这个 "深度" 的具体物理意义,需要结合右侧刻度来解读。

先看懂刻度:"log (信号强度)" 的本质是 "压缩动态范围"

上图右侧刻度是 log(信号强度) ,不是 "信号强度" 本身。核心逻辑:

- 对数转换的作用 :电子化声音(比如合成器、音频软件生成的纯音)的 "信号强度动态范围极大"(强能量和弱能量差距可能达到 10⁶倍以上)。直接用 "线性刻度" 展示,弱能量会被 "挤成白色",看不到细节;用

log()转换后,能把大范围的能量差异压缩到小范围,让强弱能量都能显示(类似相机的 HDR 模式,亮部和暗部都能看清)。 - 刻度 "0" 的意义 :

log(信号强度)=0对应 "信号强度 = 1"(因为log(1)=0),但这里的 "1" 是 "归一化后的相对值" (不是实际物理能量的绝对值)。也就是说:- 颜色越深(接近黄色)→

log(信号强度)越大 → 实际信号强度越强; - 颜色越浅(接近紫色)→

log(信号强度)越小 → 实际信号强度越弱。

- 颜色越深(接近黄色)→

也就是归一化 1就是最大的,log(1)=0 也就是说0的时候颜色是最深的。

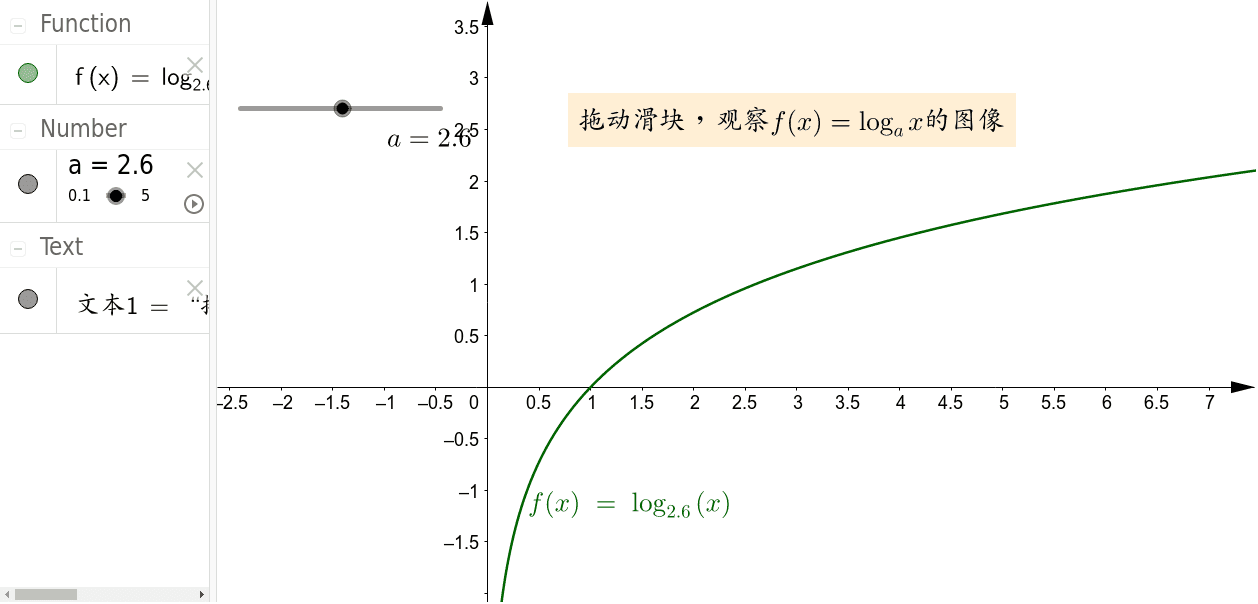

上图只是看下log函数的特点,没其他计算用途。

代码

# --------------------------

# 3.2 频谱图(优化后:聚焦440Hz,放大细节,添加标记)

# --------------------------

n_fft = 1024 # 傅里叶变换窗口大小(不变)

spectrogram_transform = T.Spectrogram(n_fft=n_fft)

spectrogram = spectrogram_transform(waveform) # (1, 513, 63) → (通道, 频率点, 时间帧)

# 1. 计算实际频率轴和时间轴(不变,但后续会用)

freq_axis = torch.fft.rfftfreq(n_fft, 1/sample_rate).numpy() # 0 ~ 8000Hz

time_axis = np.arange(spectrogram.shape[2]) * (n_fft / sample_rate) # 0 ~ 2秒

# 2. 关键优化:聚焦440Hz附近的频率范围(砍掉无关频率)

focus_freq_min = 300 # 只显示300Hz以上

focus_freq_max = 600 # 只显示600Hz以下

# 找到300~600Hz在freq_axis中的索引(用于截取频谱图)

freq_mask = (freq_axis >= focus_freq_min) & (freq_axis <= focus_freq_max)

focused_spectrogram = spectrogram[0, freq_mask, :] # 截取300~600Hz的频谱

focused_freq_axis = freq_axis[freq_mask] # 截取对应的频率轴

# 3. 关键优化:聚焦前0.5秒的时间范围(砍掉无关时间,让亮斑更粗)

focus_time_min = 0 # 从0秒开始

focus_time_max = 0.5 # 只显示前0.5秒

time_mask = (time_axis >= focus_time_min) & (time_axis <= focus_time_max)

focused_spectrogram = focused_spectrogram[:, time_mask] # 截取0~0.5秒的频谱

focused_time_axis = time_axis[time_mask] # 截取对应的时间轴

# 4. 绘制优化后的频谱图

im1 = axes[0,1].imshow(

torch.log(focused_spectrogram + 1e-8), # log增强对比度

cmap='viridis',

aspect='auto', # 自动调整宽高比,避免拉伸

origin='lower',

# 绑定实际坐标(重点:让轴显示300~600Hz、0~0.5秒,而非索引)

extent=[focused_time_axis[0], focused_time_axis[-1],

focused_freq_axis[0], focused_freq_axis[-1]]

)

# 5. 关键优化:添加440Hz参考线(一眼找到目标频率)

axes[0,1].axhline(y=440, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label='440Hz(A4音)')

axes[0,1].legend() # 显示图例

# 其他优化:标签和标题更明确

axes[0,1].set_title('频谱图(优化后)\n聚焦300~600Hz、0~0.5秒,红色线是440Hz', fontsize=12)

axes[0,1].set_xlabel('时间 (秒)', fontsize=10)

axes[0,1].set_ylabel('频率 (Hz)', fontsize=10)

plt.colorbar(im1, ax=axes[0,1], label='log(信号强度)') # 颜色条说明强度含义输出:

一、先明确:这段代码的目标

我们已经有了一个 "2 秒长、440Hz 的纯音波形"(waveform),现在要把它转换成 "频谱图",并通过优化让图中 "440Hz 的信号" 一眼就能看到。

二、逐部分详解代码

- 基础参数与频谱图生成

python

n_fft = 1024 # 傅里叶变换窗口大小(不变)

spectrogram_transform = T.Spectrogram(n_fft=n_fft)

spectrogram = spectrogram_transform(waveform) # (1, 513, 63) → (通道, 频率点, 时间帧)n_fft = 1024:傅里叶变换的 "窗口大小"(一次分析 1024 个采样点)。窗口越大,频率分析越精确,但时间分析越粗糙(权衡关系)。T.Spectrogram(n_fft=n_fft):用torchaudio的工具创建一个 "频谱图转换器",本质是对音频做 "短时傅里叶变换"(STFT)。spectrogram = ...:将波形waveform转换为频谱图。输出形状(1, 513, 63)的含义:1:音频通道数(单声道);513:频率点数量(对应 0~8000Hz 的频率范围);63:时间帧数量(2 秒音频被分成 63 个小窗口,每个窗口约 32 毫秒)。

假设 spectrogram 是一个形状为 (1, 513, 63) 的数组,可拆解为:

- 第 1 个维度(通道) :

[0](单声道,只有 1 个通道); - 第 2 个维度(频率) :

[0]~[512](513 个频率点,对应 0~8000Hz); - 第 3 个维度(时间) :

[0]~[62](63 个时间帧,对应 0~2 秒)。

其数据结构类似下图(只展示部分关键位置,省略中间值):

python

spectrogram = [

[ # 第0通道(唯一通道)

[10, 12, 15, ..., 8], # 第0频率点(0Hz):63个时间帧的能量

[5, 7, 9, ..., 6], # 第1频率点(≈31.25Hz):63个时间帧的能量

...,

[200, 210, 205, ..., 190], # 第x频率点(440Hz):63个时间帧的能量

...,

[3, 2, 4, ..., 1] # 第512频率点(8000Hz):63个时间帧的能量

]

]2. 计算实际的 "频率轴" 和 "时间轴"

python

# 1. 计算实际频率轴和时间轴(不变,但后续会用)

freq_axis = torch.fft.rfftfreq(n_fft, 1/sample_rate).numpy() # 0 ~ 8000Hz

time_axis = np.arange(spectrogram.shape[2]) * (n_fft / sample_rate) # 0 ~ 2秒freq_axis:生成 "实际频率值" 的数组(单位 Hz)。

因为n_fft=1024、采样率 16000Hz,所以频率范围是0 ~ 8000Hz(采样率的一半,奈奎斯特极限),共 513 个点(1024/2 + 1)。time_axis:生成 "实际时间值" 的数组(单位秒)。

每个时间帧的长度 =n_fft / 采样率=1024/16000 ≈ 0.064秒,63 个帧总时长≈2 秒,和原始音频一致。

3. 优化 1:聚焦 440Hz 附近的频率(砍掉无关频率)

python

# 2. 关键优化:聚焦440Hz附近的频率范围(砍掉无关频率)

focus_freq_min = 300 # 只显示300Hz以上

focus_freq_max = 600 # 只显示600Hz以下

# 找到300~600Hz在freq_axis中的索引(用于截取频谱图)

freq_mask = (freq_axis >= focus_freq_min) & (freq_axis <= focus_freq_max)

focused_spectrogram = spectrogram[0, freq_mask, :] # 截取300~600Hz的频谱

focused_freq_axis = freq_axis[freq_mask] # 截取对应的频率轴- 为什么要聚焦?:原始频谱图显示 0~8000Hz,440Hz 只占很小一块,信号容易被稀释。

freq_mask:生成一个 "布尔数组",标记freq_axis中哪些频率在 300~600Hz 范围内(True表示保留,False表示丢弃)。focused_spectrogram:用freq_mask截取频谱图,只保留 300~600Hz 的频率部分(刚好包含 440Hz),其他高频 / 低频全砍掉。

4. 优化 2:聚焦前 0.5 秒的时间(砍掉无关时间)

python

# 3. 关键优化:聚焦前0.5秒的时间范围(砍掉无关时间,让亮斑更粗)

focus_time_min = 0 # 从0秒开始

focus_time_max = 0.5 # 只显示前0.5秒

time_mask = (time_axis >= focus_time_min) & (time_axis <= focus_time_max)

focused_spectrogram = focused_spectrogram[:, time_mask] # 截取0~0.5秒的频谱

focused_time_axis = time_axis[time_mask] # 截取对应的时间轴- 为什么要聚焦?:原始频谱图显示 2 秒的全时间,440Hz 的信号是一条 "细长的亮线",不显眼。截取前 0.5 秒后,亮线变 "粗",视觉上更突出。

time_mask:标记time_axis中哪些时间在 0~0.5 秒范围内。focused_spectrogram:进一步截取时间维度,只保留前 0.5 秒的频谱,让信号更集中。

5. 绘制优化后的频谱图(核心可视化)

python

# 4. 绘制优化后的频谱图

im1 = axes[0,1].imshow(

torch.log(focused_spectrogram + 1e-8), # log增强对比度

cmap='viridis',

aspect='auto', # 自动调整宽高比,避免拉伸

origin='lower',

# 绑定实际坐标(重点:让轴显示300~600Hz、0~0.5秒,而非索引)

extent=[focused_time_axis[0], focused_time_axis[-1],

focused_freq_axis[0], focused_freq_axis[-1]]

)torch.log(focused_spectrogram + 1e-8):对频谱值取对数(+1e-8避免 log (0) 报错)。

作用:增强弱信号的对比度 ------ 原始频谱中 440Hz 的信号强度远高于其他频率,取 log 后明暗差异更明显。cmap='viridis':设置颜色映射(用绿色 - 黄色 - 紫色表示强度从低到高)。origin='lower':让频率轴 "从下到上递增"(符合直觉:下面是低频,上面是高频)。extent:绑定坐标轴的实际数值(x 轴 0~0.5 秒,y 轴 300~600Hz),避免显示抽象的 "索引值"。

6. 添加参考线和标签(让图 "能看懂")

python

# 5. 关键优化:添加440Hz参考线

axes[0,1].axhline(y=440, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label='440Hz(A4音)')

axes[0,1].legend() # 显示图例

# 其他优化:标签和标题

axes[0,1].set_title('频谱图(优化后)\n聚焦300~600Hz、0~0.5秒,红色线是440Hz', fontsize=12)

axes[0,1].set_xlabel('时间 (秒)', fontsize=10)

axes[0,1].set_ylabel('频率 (Hz)', fontsize=10)

plt.colorbar(im1, ax=axes[0,1], label='log(信号强度)') # 颜色条说明强度含义axhline(y=440):在 440Hz 的位置画一条红色虚线,直接标记目标频率,一眼就能找到信号位置。- 颜色条:说明 "颜色深浅" 对应 "信号强度"(log 值越大,颜色越亮,信号越强)。

- 标题和标签:明确图的内容(聚焦范围、参考线含义),避免歧义。

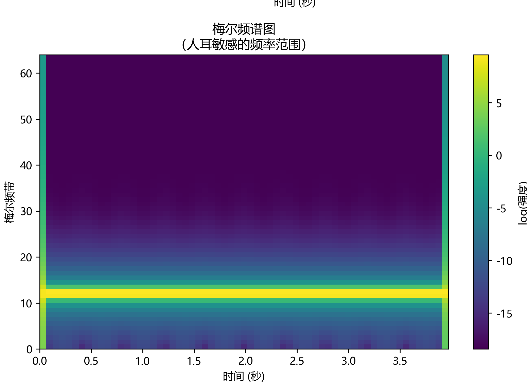

梅尔频谱图

梅尔频谱图(Mel Spectrogram)是基于人耳听觉特性优化的频谱图,核心是将传统频谱图的 "线性频率轴" 转换为 "符合人耳感知的梅尔频率轴",让频谱更贴近人类对声音的主观感受。它是语音识别、音乐分析等领域的核心特征,比传统频谱图更能捕捉声音的关键信息。

一、先理解核心:人耳的 "非线性听觉特性"

传统频谱图用 "线性频率轴"(如 0~8000Hz 均匀分布),但人耳对频率的感知并非线性 ------对低频声音的频率差异更敏感,对高频声音的频率差异更迟钝。

举个例子:

- 人耳能轻松区分 200Hz 和 300Hz(差异 100Hz)的声音;

- 但很难区分 7000Hz 和 7100Hz(同样差异 100Hz)的声音,甚至需要差异 500Hz 以上才能感知到。

这种特性可用 "梅尔刻度(Mel Scale)" 量化:1 梅尔(Mel)对应人耳感知到的 "1000Hz 纯音的音高变化单位" ,频率与梅尔的换算关系为:

Mel(f)=2595×log10(1+700f)

- f:实际频率(Hz);

- 当 f=1000Hz 时,Mel(1000)=1000,即 1000Hz 对应 1000 梅尔;

- 频率越高,梅尔值增长越慢(体现人耳对高频的迟钝)。

二、梅尔频谱图的本质:"传统频谱图 + 梅尔滤波"

梅尔频谱图不是直接对波形计算,而是在传统短时傅里叶变换(STFT)频谱图的基础上,通过 "梅尔滤波器组" 处理得到的,流程如下:

- 第一步:计算传统频谱图(同之前的步骤)

对音频波形分帧,每帧做 STFT,得到 "频率(Hz)- 时间 - 能量" 的三维频谱图(如之前的 (1, 513, 63) 结构),并对能量取平方得到 "功率谱(Power Spectrum)"。

- 第二步:设计 "梅尔滤波器组"

根据梅尔刻度,在 "线性频率轴" 上生成一组三角滤波器(通常 20~40 个),特点是:

- 低频区域:滤波器密度高(相邻滤波器重叠多),对应人耳对低频的敏感;

- 高频区域:滤波器密度低(相邻滤波器重叠少),对应人耳对高频的迟钝;

- 所有滤波器覆盖人耳可听范围(通常 20Hz~20000Hz),且总能量守恒(避免信息丢失)。

例:若设计 26 个梅尔滤波器,传统频谱图的 513 个频率点会被 "合并" 为 26 个梅尔频率点 ------ 每个梅尔频率点的能量,是该滤波器覆盖的所有线性频率点能量的加权和。

- 第三步:生成梅尔频谱图

将传统功率谱通过 "梅尔滤波器组",得到 "梅尔频率 - 时间 - 能量" 的三维数组,这就是梅尔频谱图。

- 形状示例:若输入是单声道、63 个时间帧、26 个梅尔滤波器,梅尔频谱图的形状为

(1, 26, 63)(通道数 × 梅尔频率数 × 时间帧数); - 视觉上:低频区域的 "频率分辨率" 高,高频区域的 "频率分辨率" 低,更贴近人眼对声音感知的直觉。

- 第四步:(可选)取对数增强细节

与传统频谱图类似,通常会对梅尔频谱的能量取对数(log(Mel Spectrum + 1e-8)),目的是:

- 压缩能量的动态范围(让弱能量的细节更清晰,如语音中的辅音);

- 更符合人耳对 "音量" 的对数感知特性(人耳对音量的感知与能量的对数成正比)。

三、梅尔频谱图 vs 传统频谱图:核心差异

通过表格直观对比两者的关键区别:

| 对比维度 | 传统频谱图(Linear Spectrogram) | 梅尔频谱图(Mel Spectrogram) |

|---|---|---|

| 频率轴 | 线性频率(Hz),均匀分布 | 梅尔频率(Mel),低频密集、高频稀疏 |

| 听觉匹配度 | 不匹配人耳特性(高频分辨率过剩,低频不足) | 高度匹配人耳特性,更贴近主观听感 |

| 维度(频率点) | 多(如 n_fft=1024 时为 513 个) | 少(通常 20~40 个梅尔滤波器) |

| 数据冗余度 | 高(高频区域信息冗余,人耳无法感知) | 低(去除冗余,保留关键感知信息) |

| 核心应用场景 | 通用频率分析(如纯音检测、噪音分析) | 语音识别(ASR)、音乐分类、情感识别等 |

代码

# --------------------------

# 3.3 梅尔频谱图(优化:同样绑定实际时间/梅尔频率)

# --------------------------

mel_transform = T.MelSpectrogram(

sample_rate=sample_rate,

n_fft=n_fft,

n_mels=64,

f_max=8000 # 最大频率8000Hz(与采样率匹配)

)

mel_spectrogram = mel_transform(waveform) # (1, 64, 63) → (通道数, 梅尔频带, 时间帧)

# 绘制梅尔频谱图

im2 = axes[1,0].imshow(

torch.log(mel_spectrogram[0] + 1e-8),

cmap='viridis',

aspect='auto',

origin='lower',

extent=[time_axis[0], time_axis[-1], 0, 64] # 梅尔频带0~64(对应0~8000Hz)

)

axes[1,0].set_title('梅尔频谱图\n(人耳敏感的频率范围)', fontsize=12)

axes[1,0].set_xlabel('时间 (秒)', fontsize=10)

axes[1,0].set_ylabel('梅尔频带', fontsize=10)

plt.colorbar(im2, ax=axes[1,0], label='log(强度)')

可通过以下代码验证 440Hz 对应的能量分布:

import torch

import librosa.display

import matplotlib.pyplot as plt

# 假设 mel_spectrogram 是 (1, 64, 63) 的张量

mel_bands = mel_spectrogram[0].numpy() # 提取单通道梅尔频谱

# 找到能量最高的频带索引

max_band = mel_bands.argmax(axis=0) # 每一时间帧的最高能量频带

print("平均最高频带索引:", max_band.mean()) # 看是否接近14若输出接近 14,说明理论计算与实际一致,黄色亮带的 "10-20 范围" 是滤波器重叠的正常现象。

假设 mel_spectrogram 是 PyTorch 张量,形状为 (1, 64, 63),对应:

- 第 1 维(通道数) :

1→ 单声道音频(若为立体声则为2); - 第 2 维(梅尔频带) :

64→ 64 个梅尔滤波器(对应 0~8000Hz 的非线性映射); - 第 3 维(时间帧) :

63→ 63 个时间窗口(覆盖音频总时长,如 2 秒)。

数据结构示意图(简化版,仅展示关键位置):

python

mel_spectrogram = torch.tensor([

[ # 第0通道(单声道)

[0.02, 0.03, 0.02, ..., 0.01], # 第0梅尔频带(最低频,≈20Hz):63帧能量

[0.05, 0.06, 0.05, ..., 0.04], # 第1梅尔频带:63帧能量

...,

[2.1, 2.3, 2.2, ..., 2.0], # 第14梅尔频带(≈440Hz):63帧能量(高能量)

...,

[0.01, 0.01, 0.02, ..., 0.01], # 第63梅尔频带(最高频,≈8000Hz):63帧能量

]

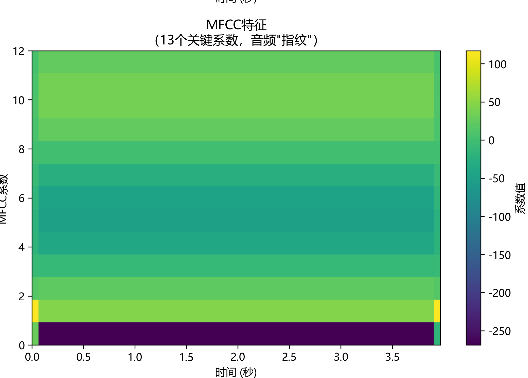

])MFCC特征图

MFCC(Mel - Frequency Cepstral Coefficients,梅尔频率倒谱系数 )特征图是音频信号处理与语音识别领域里,对音频特征进行可视化呈现的一种方式,用于直观展示音频在不同时间、不同梅尔频率倒谱系数维度上的特征分布。下面从生成逻辑、构成要素、作用等方面详细介绍:

一、生成流程与原理

- 前期基础处理:先对音频做预处理(如读取音频、获取采样率 ),再通过短时傅里叶变换(STFT)将时域音频转为频域频谱,接着用梅尔滤波器组(模拟人耳听觉特性,对高频分辨率低、低频分辨率高 )处理,得到梅尔频谱,之后经对数运算、离散余弦变换(DCT),最终提取出 MFCC 系数,这些系数构成 MFCC 特征图的数据基础。

- 核心逻辑:模拟人耳对声音的感知,突出与语音识别、音频分析相关的关键特征,压缩无关冗余信息,让特征更紧凑、更具区分度 。

二、特征图的构成与解读

- 维度与坐标 :

- 一般为二维热力图形式,横轴通常是时间帧索引 ,代表音频不同时刻;纵轴是 MFCC 系数索引(比如提取 13 个 MFCC 系数,纵轴就是 0 - 12 ),每个系数反映音频在特定 "倒谱特征维度" 上的信息,不同系数关注音频不同方面特征(如低频包络、高频细节等 )。

- 颜色深浅对应特征值大小(颜色条标注数值含义,常与能量、系数强度相关 ),颜色深表示该时间帧下对应 MFCC 系数的强度或权重高。

- 示例解读:以一段语音的 MFCC 特征图为例,若某段时间(横轴某区间)、某几个 MFCC 系数(纵轴某区间)颜色较深,说明这段语音在对应时间里,这些倒谱维度特征更突出,可能和语音的音调、语速、音色等属性相关,比如低频相关系数(如前几个系数 )颜色深,可能对应语音中低频能量丰富、声调平稳部分。

三、作用与应用场景

- 音频分析:帮助直观观察音频信号在时间和倒谱域的变化,识别音频中的关键特征(如语音的起始、结束,不同音素的切换 ),理解音频内容特性(如音乐的旋律走向、噪音干扰情况 )。

- 语音识别:作为核心特征输入机器学习模型(如 LSTM、GRNN 等 ),特征图能辅助调试模型、分析特征有效性,比如看不同说话人、不同发音的 MFCC 特征图差异,优化特征提取与模型训练。

- 音乐信息检索:用于区分音乐风格、识别乐器音色,通过对比不同音乐片段的 MFCC 特征图,快速筛选出风格相似或包含特定乐器演奏的音频。

简单来说,MFCC 特征图是把音频复杂的特征信息,以直观可视化方式呈现,让我们能 "看见" 音频在梅尔频率倒谱域的特征变化,是音频信号处理、分析与建模的重要辅助工具 。 比如在语音识别研究里,可通过对比不同发音人的 MFCC 特征图,调整识别模型;在音频分类任务中,依据特征图差异设计分类规则 。

代码

# --------------------------

# 3.4 MFCC特征(优化:增加对比度,让系数差异更明显)

# --------------------------

mfcc_transform = T.MFCC(

sample_rate=sample_rate,

n_mfcc=13,

melkwargs={'n_fft': n_fft, 'n_mels': 64, 'f_max': 8000}

)

mfcc = mfcc_transform(waveform) # (1, 13, 63) → (通道数, MFCC系数, 时间帧)

# 绘制MFCC(优化:用vmin/vmax控制颜色范围,增强对比度)

im3 = axes[1,1].imshow(

mfcc[0],

cmap='viridis',

aspect='auto',

origin='lower',

extent=[time_axis[0], time_axis[-1], 0, 12], # MFCC系数0~12

vmin=mfcc[0].min(), # 颜色最小值=MFCC最小值

vmax=mfcc[0].max() # 颜色最大值=MFCC最大值

)

axes[1,1].set_title('MFCC特征\n(13个关键系数,音频"指纹")', fontsize=12)

axes[1,1].set_xlabel('时间 (秒)', fontsize=10)

axes[1,1].set_ylabel('MFCC系数', fontsize=10)

plt.colorbar(im3, ax=axes[1,1], label='系数值')

# 调整子图间距,避免标签重叠

plt.tight_layout()

# 保存图像(dpi=300确保高清,bbox_inches='tight'避免标签被截断)

plt.savefig('audio_features_visualization_optimized.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.show()

1.T.MFCC`参数解析(特征提取的 "规则设定")

python

mfcc_transform = T.MFCC(

sample_rate=sample_rate, # 采样率(16000Hz,与音频一致)

n_mfcc=13, # 提取13个MFCC系数(语音识别的标准配置)

melkwargs={'n_fft': n_fft, 'n_mels': 64, 'f_max': 8000} # 梅尔频谱的参数

)sample_rate:必须与输入音频的采样率一致(这里是 16000Hz),确保频率计算准确。n_mfcc=13:指定提取 13 个 MFCC 系数。- 为什么是 13 个?前 13 个系数包含了音频最关键的声学特征(低阶系数反映整体轮廓,高阶阶系数反映细节),更多系数会引入冗余,更少则则丢失信息。

melkwargs:传递给梅尔频谱的参数(MFCC 基于梅尔频谱计算,因此需要先定义梅尔频谱的参数):n_fft:傅里叶变换窗口大小(之前定义为 1024,控制频率分辨率);n_mels=64:梅尔滤波器数量(64 个频带,覆盖 0~8000Hz);f_max=8000:最高频率(与采样率 16000Hz 匹配,因奈奎斯特频率为 8000Hz)。

2. 提取 MFCC 特征:mfcc = mfcc_transform(waveform)

- 输入 :

waveform是原始音频波形(形状通常为(1, N),1 是单声道,N 是总采样点数)。 - 输出 :

mfcc是 MFCC 特征张量,形状为(1, 13, 63),各维度含义:- 第 1 维(1):通道数(单声道);

- 第 2 维(13):13 个 MFCC 系数(索引 0~12);

- 第 3 维(63):时间帧数量(与之前的梅尔频谱一致,每帧对应约 0.03 秒)。

- 计算逻辑 :MFCC 提取是 "梅尔频谱→对数转换→DCT 变换" 的三步过程:

- 先计算梅尔频谱(用

melkwargs参数); - 对梅尔频谱取对数(增强低能量细节);

- 做离散余弦变换(DCT),取前 13 个系数(过滤高频冗余,保留关键特征)。

- 先计算梅尔频谱(用