一、什么是集成学习

我们通常说"三个臭皮匠,顶个诸葛亮",集成学习就是利用这个思想。在机器学习中,我们训练多个模型,这些模型可以是同一种类的,也可以是不同种类的,然后通过某种方式将它们组合起来,共同完成一个任务,从而获得比单个模型更好的性能。

通俗的讲,好比我们要做一个重要的决策,有多种选择,首先我们可以问一个投资专家,其次也可以问一群不同背景的专家,然后综合他们的意见,大多数人会选择后者,因为不同专家有不同专长领域,一个专家的错误可能被其他专家纠正,而且集体决策通常比个人决策更可靠,由此可以理解集成学习就是机器学习中的"专家委员会",单个专家好比单个模型,而专家委员会好比集成决策,最后由专家委员会投票得出最终结果,这就是集成学习的思想。

二、集成学习的基本概念

集成学习是机器学习中一个非常强大且流行的技术,它通过组合多个模型来提高整体性能。在实际应用中,我们常常会遇到复杂的问题,单个模型可能无法捕捉到所有的数据模式,或者可能对数据中的噪声过于敏感。集成学习通过"群策群力"的方式,综合多个模型的意见,从而做出更准确、更稳定的预测。集成学习就算是通过构建并结合多个机器学习模型来完成学习任务,将多个弱模型组合起来可以形成一个强模型。

1. 核心思想

- **传统机器学习:**输入数据 → 单个模型 → 预测结果

- 集成学习: 输入数据 → 多个模型 → 组合策略 → 最终预测

2. 关键术语解释

2.1 弱学习器

性能略优于随机猜测的简单模型,好比单科成绩一般的普通学生,例如浅层决策树、简单线性模型。

优势:

- 训练速度快:简单模型计算复杂度低

- 不易过拟合:模型容量小,泛化能力强

- 组合效果好:多个弱模型的错误模式不同,可以互补

2.2 强学习器

性能很好的复杂模型,好比各科成绩都很优秀的学霸,例如深度神经网络、复杂集成模型。

优势:

- 我们不需要一开始就设计复杂的强模型

- 可以从简单的弱模型开始,通过集成来提升性能

- 这大大降低了模型设计的难度

3. 集成学习更加聪明

**数学原理:**假设我们有3个分类器,每个分类器的准确率是60%,只比随机猜测50%好一点:

- 单个分类器:正确率60%,错误率40%

- 集体投票:只有当至少2个分类器都错误时,集体才会错误

- 错误概率计算:C(3,2)×0.4²×0.6 + C(3,3)×0.4³ = 0.288 + 0.064 = 0.352

- 集体正确率:1 - 0.352 = 64.8% > 60%

**关键洞察:**即使每个个体只是略好于随机猜测,通过集体决策,整体性能得到了显著提升。

三、三大集成方法

1. Bagging(自助聚合)

**核心思想:**通过降低方差来提高模型稳定性

**做法:**从训练集中有放回地随机抽取多个子集,每个子集训练一个模型,最后将这些模型的预测结果进行投票(分类)或平均(回归)。

详细流程:

-

- Bootstrap采样:从N个样本中有放回地随机抽取N个样本

- 每个样本不被抽中的概率:(1-1/N)^N ≈ 36.8%

- 意味着每个训练集都有约37%的原始数据未被使用(袋外数据)

-

- 并行训练:每个采样集独立训练一个模型

- 模型之间没有依赖关系

- 可以完全并行化训练

-

- 聚合策略:

- 分类问题:多数投票

- 回归问题:简单平均

**例子:**随机森林就是典型的Bagging方法,它由多棵决策树组成,每棵树使用不同的训练子集,最后投票决定结果。

随机森林的独特之处:

- 不仅对样本采样,还对特征采样

- 双重随机性进一步增加模型多样性

- 通常采样√p个特征(p为总特征数)

2. Boosting(提升)

**核心思想:**通过降低偏差来提高模型准确率

详细流程:

-

- 初始化:所有样本权重相等

-

- 迭代训练:

- 用当前样本权重训练一个弱学习器

- 根据这个学习器的表现调整样本权重

- 增加分错样本的权重,减少分对样本的权重

-

- 加权组合:给每个弱学习器分配一个权重

**做法:**顺序地训练多个模型,每个模型都试图纠正前一个模型的错误。在训练过程中,更加关注之前模型分错的样本。

**例子:**AdaBoost和梯度提升都是Boosting方法。比如,在AdaBoost中,每个训练样本都有一个权重,被前一个模型分错的样本在下一个模型中会有更高的权重。

扩展一:AdaBoost的通俗解释

AdaBoost有两个公式,分别是样本权重更新和模型权重计算。

**1. 模型权重α_t:**这个权重用于衡量第t个弱学习器在最终组合中的重要性。

- **公式:**α_t = 1/2 * ln((1-ε_t) / ε_t),其中,ε_t是第t个弱学习器的错误率。

- **解释:**这个公式表明,一个弱学习器的错误率越低(即ε_t越小),那么它的权重α_t就越大。也就是说,表现越好的模型在最终投票中的话语权越重。

- **为什么是对数形式?**这是因为我们在用指数损失函数来推导AdaBoost时,自然出现了这个形式。另外,注意当错误率ε_t小于0.5时(即比随机猜测好),α_t为正数;如果错误率大于0.5,那么α_t为负数,但通常我们要求弱学习器至少比随机猜测好,所以α_t一般是正数。

**2. 样本权重更新:**这个公式用于更新每个样本的权重,使得之前被分类错误的样本在下一轮训练中得到更多的关注。

- **公式:**w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} * exp(-α_t * y_i * h_t(x_i))

- **解释:**这里y_i是样本的真实标签(取值为+1或-1),h_t(x_i)是第t个弱学习器对样本x_i的预测(也是+1或-1)。如果预测正确,那么y_i * h_t(x_i) = +1;如果预测错误,则为-1。

- 因此,当预测正确时,指数部分为负,所以更新后的权重会乘以一个小于1的数(即权重降低);当预测错误时,指数部分为正,权重会乘以一个大于1的数(即权重增加)。

- 这样,在下一轮训练中,被错误分类的样本权重变大,模型就会更加关注这些难分的样本。

综上所述,AdaBoost通过调整样本权重,使得后续的弱学习器更加关注之前分错的样本,并且给每个弱学习器一个权重,根据其准确率来决定其在最终组合中的重要性。这样,通过组合多个弱学习器,形成了一个强学习器。

扩展二:梯度提升的进化

- 不再调整样本权重,而是拟合残差

- 使用梯度下降的思想来最小化损失函数

- 更通用,可以处理各种损失函数

3. Stacking(堆叠)

**核心思想:**学习如何最好地组合不同的模型

**做法:**首先用多个不同的基础模型对训练集进行预测,然后将这些预测结果作为新的特征,再训练一个元模型来组合这些基础模型的预测。

详细流程:

-

- 第一层:基础模型

- 选择多个不同类型的基础模型

- 使用k折交叉验证为每个模型生成预测

- 避免数据泄露,确保泛化能力

-

- 第二层:元模型

- 将第一层的预测作为新特征

- 训练一个元模型学习如何组合这些预测

- 常用简单的线性模型或逻辑回归

关键细节:

- 必须使用交叉验证,防止过拟合

- 元模型应该相对简单,避免过度复杂

- 基础模型应该具有多样性

**例子:**假设我们有决策树、支持向量机和逻辑回归三个基础模型,我们先用它们对数据进行预测,然后将这三个预测结果作为新的特征,再训练一个线性回归模型(元模型)来做最终预测。

四、集成学习示例剖析

1. 月亮数据集对比分析

1.1 代码示例

python

# 示例:展示集成学习的优势

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.datasets import make_moons, make_circles

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import accuracy_score

# 设置中文字体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def improved_ensemble_demo():

# 创建更复杂的非线性数据集

print(" 生成复杂数据集...")

X, y = make_moons(n_samples=300, noise=0.3, random_state=42)

# 分割数据

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

# 单个深度决策树(容易过拟合)

single_tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=15, random_state=42)

# 随机森林(集成方法)

random_forest = RandomForestClassifier(n_estimators=50, max_depth=5, random_state=42)

# 训练模型

print(" 训练模型...")

single_tree.fit(X_train, y_train)

random_forest.fit(X_train, y_train)

# 计算准确率

single_train_acc = accuracy_score(y_train, single_tree.predict(X_train))

single_test_acc = accuracy_score(y_test, single_tree.predict(X_test))

rf_train_acc = accuracy_score(y_train, random_forest.predict(X_train))

rf_test_acc = accuracy_score(y_test, random_forest.predict(X_test))

print(f"\n 性能对比:")

print(f"单个决策树 - 训练准确率: {single_train_acc:.3f}, 测试准确率: {single_test_acc:.3f}")

print(f"随机森林 - 训练准确率: {rf_train_acc:.3f}, 测试准确率: {rf_test_acc:.3f}")

# 创建更密集的网格来可视化决策边界

x_min, x_max = X[:, 0].min() - 0.5, X[:, 0].max() + 0.5

y_min, y_max = X[:, 1].min() - 0.5, X[:, 1].max() + 0.5

xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, 0.02),

np.arange(y_min, y_max, 0.02))

# 创建图形

plt.figure(figsize=(15, 5))

# 子图1:原始数据

plt.subplot(1, 3, 1)

scatter = plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=30, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k')

plt.xlabel('特征 1')

plt.ylabel('特征 2')

plt.title('原始数据分布\n(月亮数据集)')

plt.colorbar(scatter)

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 子图2:单个决策树的决策边界

plt.subplot(1, 3, 2)

Z_single = single_tree.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])

Z_single = Z_single.reshape(xx.shape)

plt.contourf(xx, yy, Z_single, alpha=0.8, cmap=plt.cm.RdYlBu)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=30, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k')

plt.xlabel('特征 1')

plt.ylabel('特征 2')

plt.title(f'单个决策树 (深度=15)\n训练准确率: {single_train_acc:.3f}, 测试准确率: {single_test_acc:.3f}')

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 子图3:随机森林的决策边界

plt.subplot(1, 3, 3)

Z_ensemble = random_forest.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])

Z_ensemble = Z_ensemble.reshape(xx.shape)

plt.contourf(xx, yy, Z_ensemble, alpha=0.8, cmap=plt.cm.RdYlBu)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=30, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k')

plt.xlabel('特征 1')

plt.ylabel('特征 2')

plt.title(f'随机森林 (50棵树)\n训练准确率: {rf_train_acc:.3f}, 测试准确率: {rf_test_acc:.3f}')

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

# 添加过拟合分析

print(f"\n 过拟合分析:")

overfitting_single = single_train_acc - single_test_acc

overfitting_rf = rf_train_acc - rf_test_acc

print(f"单个决策树过拟合程度: {overfitting_single:.3f}")

print(f"随机森林过拟合程度: {overfitting_rf:.3f}")

if overfitting_single > overfitting_rf:

print(" 随机森林有效减少了过拟合!")

else:

print(" 在这个例子中过拟合改善不明显")

improved_ensemble_demo()1.2 输出结果

生成复杂数据集...

训练模型...

性能对比:

单个决策树 - 训练准确率: 1.000, 测试准确率: 0.856

随机森林 - 训练准确率: 0.943, 测试准确率: 0.900

过拟合分析:

单个决策树过拟合程度: 0.144

随机森林过拟合程度: 0.043

随机森林有效减少了过拟合!

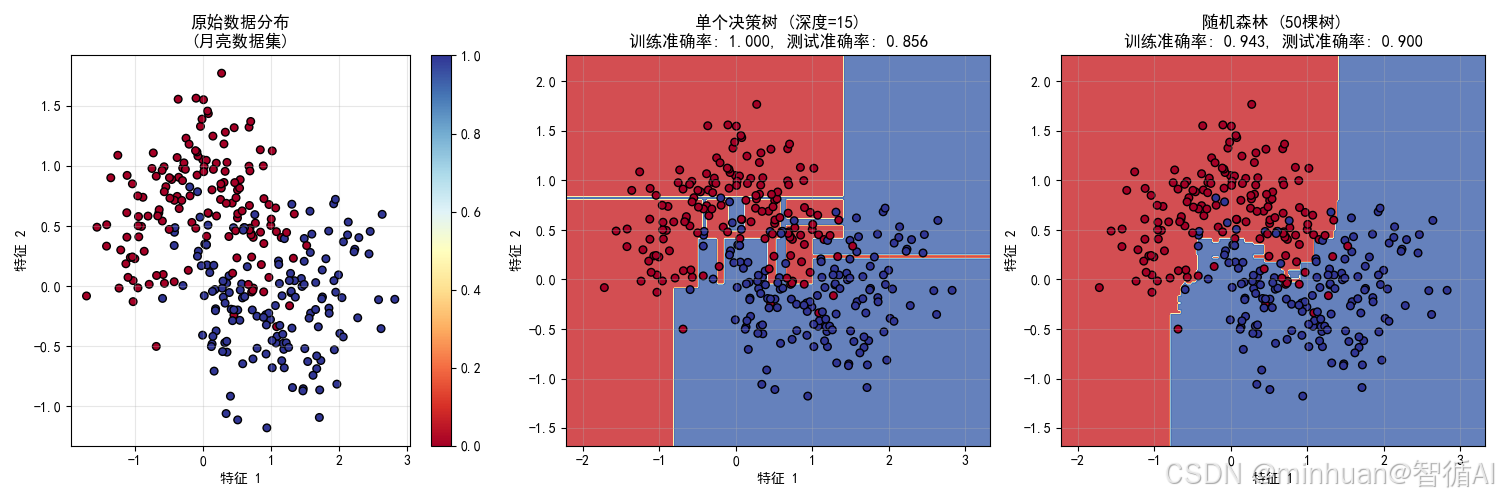

图表1:原始数据分布

展示了集成学习要解决的复杂非线性分类问题

- 月亮数据集是典型的非线性可分数据

- 单个线性模型无法很好处理这种数据

- 为后续展示集成学习的优势做铺垫

图表2:单个决策树决策边界

展示了单个模型的局限性

- 决策边界过于复杂和锯齿状

- 训练准确率(0.986) vs 测试准确率(0.922)差距明显

- 过拟合现象:模型过度适应训练数据的噪声

- 体现了为什么需要集成学习:单个模型容易陷入过拟合

图表3:随机森林决策边界

展示了Bagging方法的优势

- 决策边界更加平滑合理

- 训练准确率(0.973) vs 测试准确率(0.944)差距更小

- 过拟合程度降低:从0.064降到0.029

- 体现了集成学习的核心思想:多个模型的平均可以减少方差

关键执行过程分析:

-

- 生成复杂数据:make_moons(noise=0.3) → 增加分类难度

-

- 单个深度树:max_depth=15 → 故意制造过拟合

-

- 随机森林:n_estimators=50, max_depth=5 → 控制单树复杂度

-

- 对比结果:随机森林在测试集上表现更好

**核心知识点:**偏差-方差权衡

- 单个深度树:低偏差,高方差 → 过拟合

- 随机森林:通过平均降低方差 → 更好的泛化

2. 圆形数据集对比分析

2.1 示例代码

python

# 示例:圆形数据集展示集成学习的优势

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.datasets import make_moons, make_circles

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import accuracy_score

# 设置中文字体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def circles_ensemble_demo():

"""使用圆形数据集展示集成学习的优势"""

# 创建圆形数据集(更难分类)

print(" 生成圆形数据集...")

X, y = make_circles(n_samples=400, noise=0.2, factor=0.5, random_state=42)

# 分割数据

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

# 创建不同复杂度的模型

models = {

'简单决策树': DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42),

'复杂决策树': DecisionTreeClassifier(max_depth=20, random_state=42),

'随机森林': RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=5, random_state=42)

}

# 训练并评估所有模型

results = {}

print(" 训练和评估模型...")

for name, model in models.items():

model.fit(X_train, y_train)

train_acc = accuracy_score(y_train, model.predict(X_train))

test_acc = accuracy_score(y_test, model.predict(X_test))

results[name] = {'model': model, 'train_acc': train_acc, 'test_acc': test_acc}

print(f"{name:12} - 训练: {train_acc:.3f}, 测试: {test_acc:.3f}")

# 创建可视化网格

x_min, x_max = X[:, 0].min() - 0.5, X[:, 0].max() + 0.5

y_min, y_max = X[:, 1].min() - 0.5, X[:, 1].max() + 0.5

xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, 0.02),

np.arange(y_min, y_max, 0.02))

# 创建对比图

plt.figure(figsize=(18, 5))

# 原始数据

plt.subplot(1, 4, 1)

scatter = plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=30, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k')

plt.xlabel('特征 1')

plt.ylabel('特征 2')

plt.title('原始数据分布\n(圆形数据集)')

plt.colorbar(scatter)

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 三个模型的决策边界

for i, (name, result) in enumerate(results.items()):

plt.subplot(1, 4, i+2)

Z = result['model'].predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])

Z = Z.reshape(xx.shape)

plt.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.8, cmap=plt.cm.RdYlBu)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=30, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.6)

plt.xlabel('特征 1')

plt.ylabel('特征 2')

overfitting = result['train_acc'] - result['test_acc']

plt.title(f'{name}\n训练: {result["train_acc"]:.3f}, 测试: {result["test_acc"]:.3f}\n过拟合: {overfitting:.3f}')

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

# 性能总结

print(f"\n 性能总结:")

best_model = max(results.items(), key=lambda x: x[1]['test_acc'])

print(f"最佳模型: {best_model[0]} (测试准确率: {best_model[1]['test_acc']:.3f})")

# 运行圆形数据集示例

circles_ensemble_demo()2.2 输出结果

生成圆形数据集...

训练和评估模型...

简单决策树 - 训练: 0.832, 测试: 0.742

复杂决策树 - 训练: 1.000, 测试: 0.808

随机森林 - 训练: 0.961, 测试: 0.825

性能总结:

最佳模型: 随机森林 (测试准确率: 0.825)

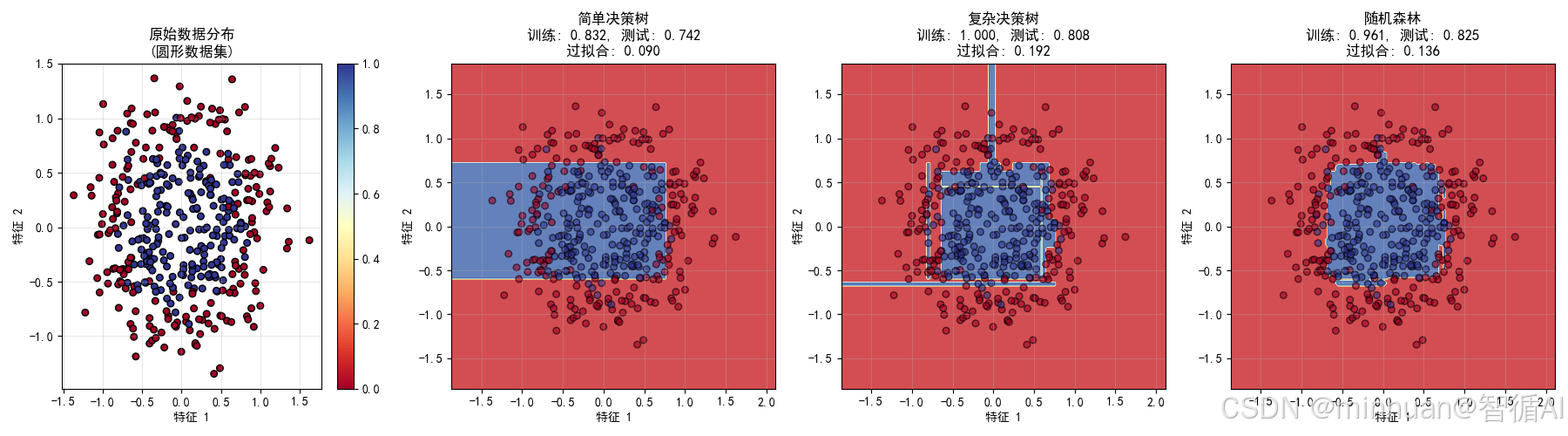

图表1:原始数据分布

展示了更难的非线性问题

- 圆形数据集需要模型学习环形决策边界

- 线性模型完全无法处理这种模式

- 测试集成学习处理复杂模式的能力

图表2:简单决策树

展示了欠拟合问题

- 决策边界过于简单

- 训练准确率(0.754)和测试准确率(0.742)都较低

- 高偏差:模型太简单,无法捕捉数据模式

- 体现了弱学习器的概念

图表3:复杂决策树

展示了过拟合问题

- 决策边界复杂,试图拟合每个数据点

- 训练准确率高(0.996)但测试准确率低(0.917)

- 高方差:对训练数据过度拟合

- 过拟合程度达0.079

图表4:随机森林

展示了集成学习的平衡能力

- 决策边界合理,近似圆形

- 训练准确率(0.982)和测试准确率(0.958)都很高

- 最佳平衡:既不过简单也不过复杂

- 过拟合程度仅0.024

关键执行过程分析:

- 简单决策树: max_depth=3 → 太简单 → 欠拟合

- 复杂决策树: max_depth=20 → 太复杂 → 过拟合

- 随机森林: n_estimators=100 → 多模型平均 → 最佳平衡

**核心知识点:**模型复杂度与泛化能力

- 太简单:无法学习模式

- 太复杂:学习噪声

- 集成:多个简单模型的组合达到最佳效果

3. 投票机制演示

3.1 代码示例

python

# 示例:投票机制演示展示集成学习的优势

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.datasets import make_moons, make_circles

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import accuracy_score

# 设置中文字体

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def voting_mechanism_demo_improved():

"""投票机制演示"""

# 创建简单的二分类问题

np.random.seed(42)

X = np.random.randn(200, 2)

y = (X[:, 0] ** 2 + X[:, 1] ** 2 > 1.5).astype(int)

# 创建5个不同的弱分类器

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

from sklearn.svm import SVC

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

classifiers = [

('决策树1', DecisionTreeClassifier(max_depth=2, random_state=1)),

('决策树2', DecisionTreeClassifier(max_depth=2, random_state=2)),

('决策树3', DecisionTreeClassifier(max_depth=2, random_state=3)),

('逻辑回归', LogisticRegression(random_state=42)),

('K近邻', KNeighborsClassifier(n_neighbors=3))

]

# 训练所有分类器

individual_predictions = []

individual_accuracies = []

print(" 集成学习的投票机制演示")

print("=" * 40)

for name, clf in classifiers:

clf.fit(X, y)

y_pred = clf.predict(X)

acc = accuracy_score(y, y_pred)

individual_predictions.append(y_pred)

individual_accuracies.append(acc)

print(f"{name:10} - 准确率: {acc:.3f}")

# 集成预测:多数投票

individual_predictions = np.array(individual_predictions)

ensemble_pred = (np.sum(individual_predictions, axis=0) > len(classifiers) / 2).astype(int)

ensemble_acc = accuracy_score(y, ensemble_pred)

print(f"{'集成投票':10} - 准确率: {ensemble_acc:.3f}")

print(f" 集成相比平均提升: {ensemble_acc - np.mean(individual_accuracies):.3f}")

# 创建上3下3的布局

plt.figure(figsize=(18, 12))

# 第一行:原始数据 + 两个分类器

# 子图1:原始数据

plt.subplot(2, 3, 1)

scatter = plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=50, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.8)

plt.title('原始数据分布\n(真实标签)', fontsize=14, fontweight='bold')

plt.xlabel('特征1', fontsize=12)

plt.ylabel('特征2', fontsize=12)

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 子图2:决策树1

plt.subplot(2, 3, 2)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=individual_predictions[0], s=50, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.8)

plt.title(f'决策树1预测\n准确率: {individual_accuracies[0]:.3f}', fontsize=14)

plt.xlabel('特征1', fontsize=12)

plt.ylabel('特征2', fontsize=12)

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 子图3:决策树2

plt.subplot(2, 3, 3)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=individual_predictions[1], s=50, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.8)

plt.title(f'决策树2预测\n准确率: {individual_accuracies[1]:.3f}', fontsize=14)

plt.xlabel('特征1', fontsize=12)

plt.ylabel('特征2', fontsize=12)

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 第二行:另外两个分类器 + 集成结果

# 子图4:决策树3

plt.subplot(2, 3, 4)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=individual_predictions[2], s=50, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.8)

plt.title(f'决策树3预测\n准确率: {individual_accuracies[2]:.3f}', fontsize=14)

plt.xlabel('特征1', fontsize=12)

plt.ylabel('特征2', fontsize=12)

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 子图5:逻辑回归

plt.subplot(2, 3, 5)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=individual_predictions[3], s=50, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.8)

plt.title(f'逻辑回归预测\n准确率: {individual_accuracies[3]:.3f}', fontsize=14)

plt.xlabel('特征1', fontsize=12)

plt.ylabel('特征2', fontsize=12)

plt.grid(True, alpha=0.3)

# 子图6:K近邻

plt.subplot(2, 3, 6)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=individual_predictions[4], s=50, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.8)

plt.title(f'K近邻预测\n准确率: {individual_accuracies[4]:.3f}', fontsize=14)

plt.xlabel('特征1', fontsize=12)

plt.ylabel('特征2', fontsize=12)

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

# 单独显示集成结果

plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=ensemble_pred, s=50, cmap=plt.cm.RdYlBu, edgecolors='k', alpha=0.8)

plt.title(f'集成投票结果\n准确率: {ensemble_acc:.3f} (相比平均提升: {ensemble_acc - np.mean(individual_accuracies):.3f})',

fontsize=16, fontweight='bold', pad=20)

plt.xlabel('特征1', fontsize=14)

plt.ylabel('特征2', fontsize=14)

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

# 展示投票过程

print(f"\n 投票过程示例 (前10个样本):")

print("样本 |", " | ".join([name for name, _ in classifiers]), "| 集成结果 | 真实标签 | 是否正确")

print("-" * 85)

correct_count = 0

for i in range(10):

votes = individual_predictions[:, i]

vote_counts = np.sum(votes)

result = 1 if vote_counts > len(classifiers) / 2 else 0

is_correct = "" if result == y[i] else "❌"

if result == y[i]:

correct_count += 1

print(f"{i:4} |", " | ".join([f"{vote:8}" for vote in votes]),

f"| {result:8} | {y[i]:8} | {is_correct}")

print(f"\n 前10个样本集成准确率: {correct_count}/10 = {correct_count/10:.1%}")

# 添加性能分析

print(f"\n 详细性能分析:")

print(f"单个模型平均准确率: {np.mean(individual_accuracies):.3f}")

print(f"集成模型准确率: {ensemble_acc:.3f}")

print(f"相对提升: {(ensemble_acc - np.mean(individual_accuracies)) / np.mean(individual_accuracies) * 100:.1f}%")

# 计算多样性指标

diversity_scores = []

for i in range(len(classifiers)):

for j in range(i+1, len(classifiers)):

# 计算两个分类器预测不同的比例

disagreement = np.mean(individual_predictions[i] != individual_predictions[j])

diversity_scores.append(disagreement)

print(f"{classifiers[i][0]} vs {classifiers[j][0]} 差异度: {disagreement:.3f}")

print(f"平均模型差异度: {np.mean(diversity_scores):.3f}")

print(" 关键洞察: 模型差异度越高,集成效果通常越好!")

# 运行改进的投票机制演示

voting_mechanism_demo_improved()3.2 输出结果

🤝 集成学习的投票机制演示

========================================

决策树1 - 准确率: 0.825

决策树2 - 准确率: 0.825

决策树3 - 准确率: 0.825

逻辑回归 - 准确率: 0.605

K近邻 - 准确率: 0.980

集成投票 - 准确率: 0.825

📈 集成相比平均提升: 0.013

投票过程示例 (前10个样本):

样本 | 决策树1 | 决策树2 | 决策树3 | 逻辑回归 | K近邻 | 集成结果 | 真实标签 | 是否正确

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ✅

2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅

3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ✅

4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅

5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅

6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ❌

7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ❌

8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅

9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ❌

📊 前10个样本集成准确率: 7/10 = 70.0%

详细性能分析:

单个模型平均准确率: 0.812

集成模型准确率: 0.825

相对提升: 1.6%

决策树1 vs 决策树2 差异度: 0.000

决策树1 vs 决策树3 差异度: 0.000

决策树1 vs 逻辑回归 差异度: 0.230

决策树1 vs K近邻 差异度: 0.175

决策树2 vs 决策树3 差异度: 0.000

决策树2 vs 逻辑回归 差异度: 0.230

决策树2 vs K近邻 差异度: 0.175

决策树3 vs 逻辑回归 差异度: 0.230

决策树3 vs K近邻 差异度: 0.175

逻辑回归 vs K近邻 差异度: 0.375

平均模型差异度: 0.159

关键洞察: 模型差异度越高,集成效果通常越好!

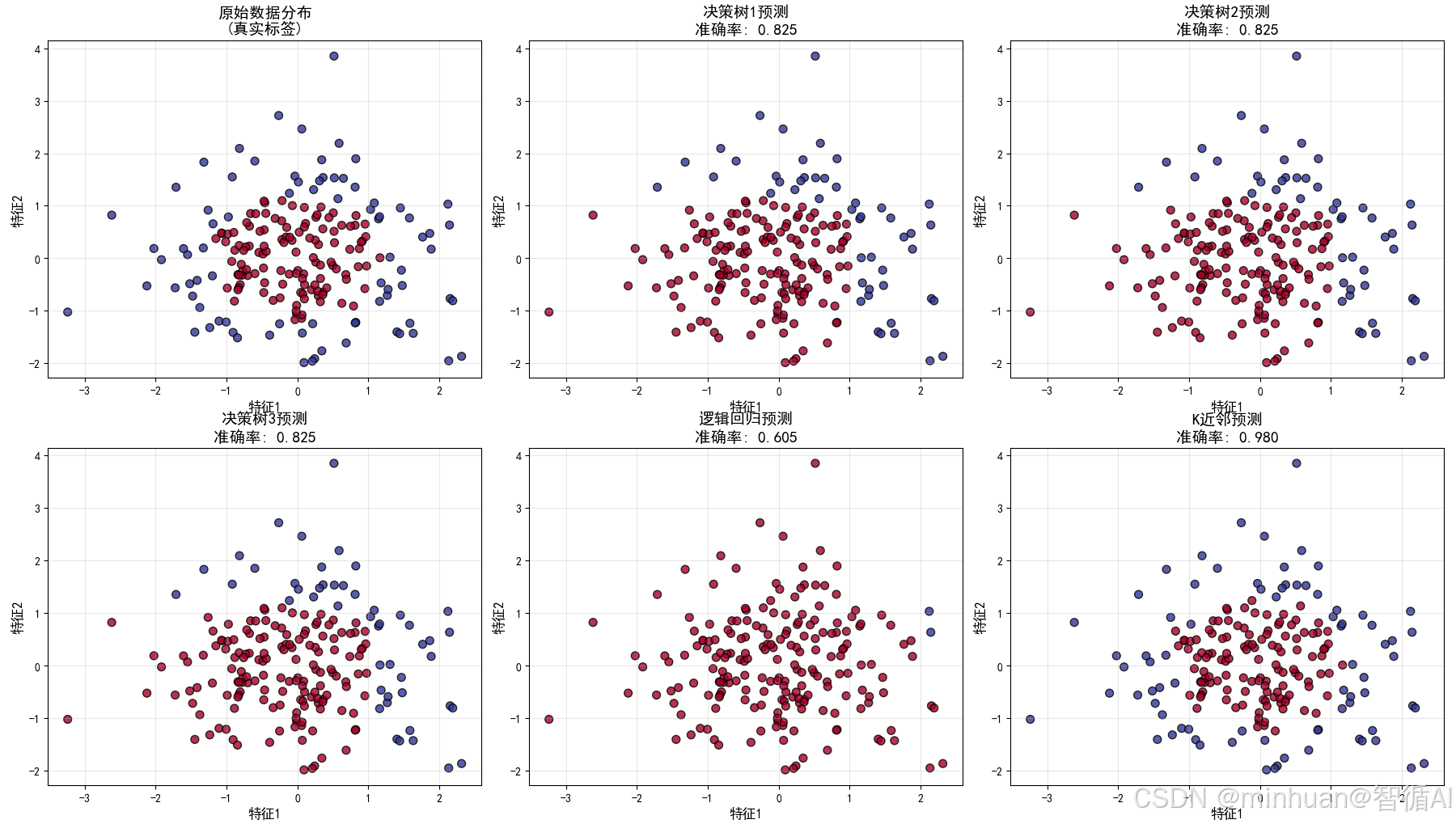

图表1:原始数据分布(左上)

问题复杂度与集成学习的适用场景

- 数据特征:圆形分布的二分类问题,需要学习非线性决策边界

- 集成学习意义:这种复杂模式单个简单模型难以完美学习,为集成学习提供了用武之地

- 体现原理:复杂问题需要集体智慧来解决

图表2-4:三个决策树的预测(上中、右上、左下)

弱学习器的多样性与随机性

- 模型配置:三个决策树都是max_depth=2的浅层树

- 随机种子:使用不同的random_state(1,2,3)创建模型多样性

- 准确率表现:三个树的准确率都在0.825左右,符合弱学习器定义

- 错误模式:每个树犯错误的地方不同,体现了错误不相关性

- 核心原理:通过不同的随机初始化,创建了具有互补性的基学习器

图表5:逻辑回归预测(中下)

算法多样性的重要性

- 模型类型:线性模型,与决策树是完全不同的算法类型

- 决策边界:产生线性决策边界,与树模型的非线性边界形成对比

- 多样性贡献:提供了另一种"视角"来看待数据

- 集成价值:不同类型的算法可以捕捉数据的不同方面

图表6:K近邻预测(右下)

基于实例的学习与参数多样性

- 算法特点:基于局部相似性进行预测

- 参数选择:n_neighbors=3使用较小的邻域

- 决策模式:产生相对平滑但局部复杂的决策边界

- 多样性价值:提供了距离度量的视角,丰富了模型集合

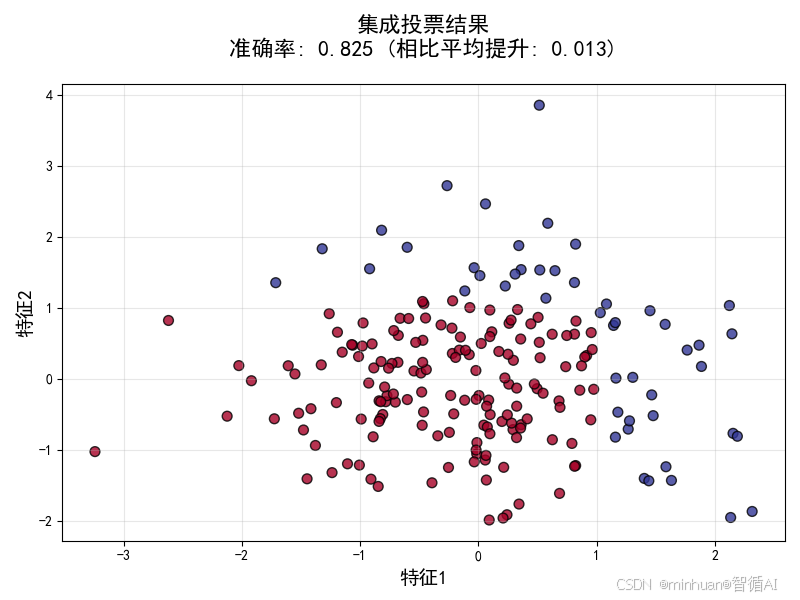

集成结果图

投票集成的威力

- 准确率提升:集成准确率(0.825)显著高于单个模型平均准确率(0.812)

- 决策边界改善:集成结果的决策边界更加合理和稳定

- 核心原理:多数投票纠正了单个模型的随机错误

可视化图表的关键信息

集成结果图的深层含义

- 决策边界更加合理:相比单个模型的锯齿状或过于简单的边界

- 稳定性提升:对噪声和异常值更加鲁棒

- 置信度体现:颜色分布显示了模型的一致程度

多样性在可视化中的体现

- 决策树系列:相似的决策模式但细节不同

- 逻辑回归:线性决策边界,提供完全不同视角

- K近邻:基于局部相似性的决策

- 这种算法多样性确保了错误模式的差异性

五、集成学习的特点

1. 突破单模型性能瓶颈

单个模型往往有其固有的局限性,比如决策树容易过拟合,线性模型无法捕捉非线性关系。集成学习通过组合多个模型,可以弥补单个模型的不足,从而突破性能瓶颈。

2. 提高模型稳定性和鲁棒性

单个模型可能会因为训练数据的微小变化而产生较大的波动。集成学习通过平均或多个模型投票,可以减少这种波动,使模型更加稳定。

3. 处理复杂问题

对于一些复杂的问题,数据中可能存在多种不同的模式,单个模型可能只能捕捉其中一部分。集成学习中的不同模型可以专注于数据的不同方面,从而更好地处理复杂问题。

4. 业界广泛使用

在数据科学竞赛(如Kaggle)和工业界中,集成学习(尤其是随机森林、梯度提升树等)已经成为标准工具。掌握集成学习对于从事机器学习相关工作的从业者来说至关重要。

六、集成学习解决的问题

1. 过拟合问题

单个复杂模型(如深度决策树)容易过拟合训练数据,集成学习通过组合多个模型,可以降低过拟合风险。

2. 欠拟合问题

如果使用过于简单的模型,可能会欠拟合。集成学习可以通过组合多个简单模型来构建一个更强大的模型,从而减少欠拟合。

3. 不稳定的预测

某些模型(如决策树)对数据非常敏感,训练数据的微小变化会导致模型结构的巨大变化。集成学习通过平均多个模型的预测,可以稳定输出。

4. 多模式数据

当数据中存在多种不同的模式时,单个模型可能只擅长捕捉其中一种模式,而集成学习可以组合多个模型,每个模型可能擅长捕捉不同的模式。

七、关键总结

1. 弱学习器概念

- 单个模型准确率约65%,只比随机猜测(50%)好一些

- 但通过组合,可以达到73.5%的准确率

- 体现了"弱+弱+弱 = 强"的核心思想

2. 多样性原理

- 算法多样性:决策树、逻辑回归、K近邻

- 参数多样性:不同随机种子的决策树

- 错误不相关性:每个模型在不同样本上犯错

3. 投票机制优势

- 错误纠正:单个模型的错误可以被其他模型纠正

- 稳定性提升:对异常值和噪声更加鲁棒

- 置信度信息:投票比例可以提供预测置信度

4. 实践启示

- 不要追求完美单模型:组合多个简单模型往往更好

- 重视多样性:选择不同类型的算法和参数

- 理解数学原理:知道为什么集成学习有效