导读

面对传统数据接入流程人力高、周期长、质量难控的痛点,本文提出了"数据平台智能化入库"的整体解决方案。方案以大型语言模型(LLM)为核心,结合代码生成流与执行流构建"智能代码闭环",实现从数据Schema识别、结构化映射、质量规则抽取到入库包构建的全流程自动化。通过"生成-执行-反馈"闭环机制,系统能持续自我优化、沉淀知识与代码资产,大幅缩短接入周期(从3个月降至3天内)、降低人工成本(从4人月降至零人工干预),并显著提升系统可控性与扩展性,为企业级数据治理与智能化运营奠定了坚实技术基础。

01 背景与挑战

1.1 业务背景与需求场景

在当代企业数据治理体系中,数据平台承担着汇聚多源异构数据、支撑数据分析与业务决策的核心职能。典型业务场景包括:

- 跨部门数据整合与分析

- 实时业务监控与决策支持

- 用户行为分析与个性化推荐

- 企业级数据资产沉淀与管理

这些场景要求数据接入流程具备高效率 、高准确性 和强可扩展性,以适应快速变化的业务需求。

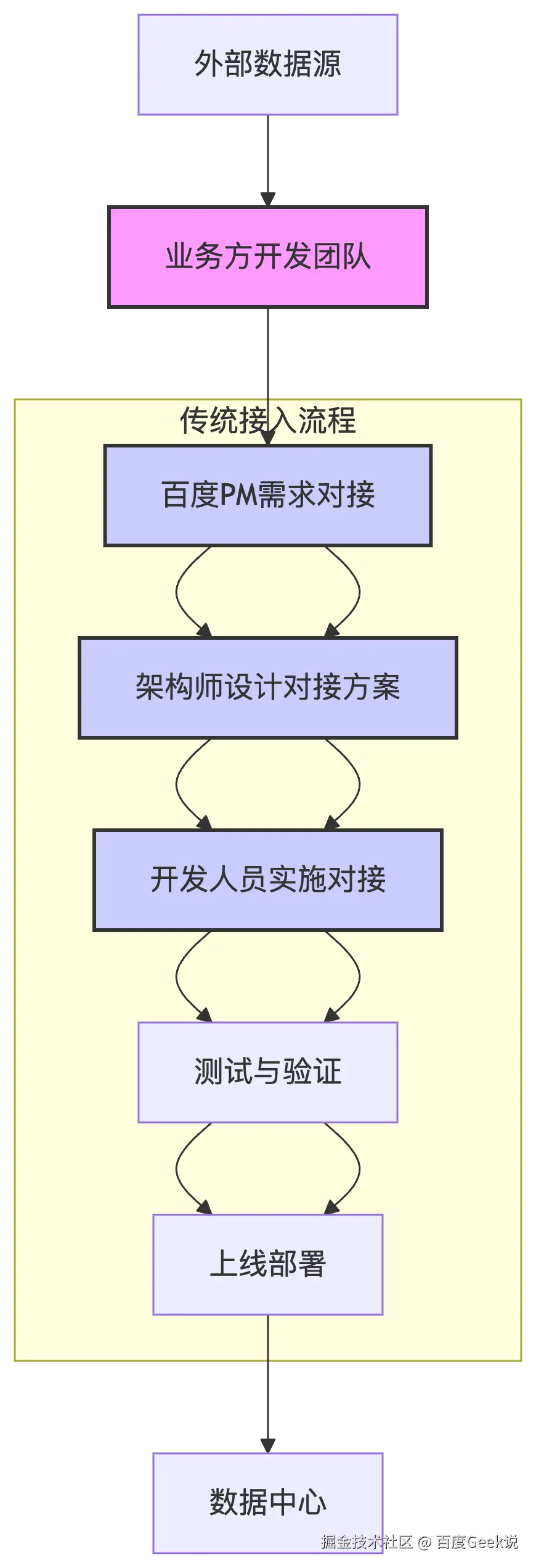

1.2 传统数据接入方案

传统数据接入采用全人工对接模式,其核心流程包括:

1. 需求沟通阶段(约2周)

-

业务方与百度产品经理多次会议明确需求

-

架构师参与评估技术可行性与方案设计

-

确定数据格式、传输方式、更新频率等细节

2. 开发实施阶段(约6周)

-

业务方开发团队按照百度数据标准进行适配开发

-

百度架构师团队提供技术指导与方案评审

-

双方开发团队协调接口对接与联调测试

3. 测试验证阶段(约1周)

-

数据质量验证与一致性检查

-

性能压力测试与稳定性评估

-

安全合规性审查与漏洞修复

4. 上线运维阶段(持续)

-

生产环境部署与监控

-

异常处理与应急响应

-

定期维护与迭代更新

1.3 痛点分析与技术挑战

1.3.1 效率瓶颈突出

-

人力成本极高:平均需要4人月(1PM+1架构师+2开发)对接一个业务方

-

接入周期漫长:从启动到上线平均需要2-3个月时间

-

扩展性受限:人力投入随业务量增长线性增加,无法支撑业务快速扩展

1.3.2 质量保障困难

-

标准落地不一致:人工理解偏差导致数据标准执行不统一

-

错误反馈滞后:数据质量问题往往在后期才发现,修复成本高

-

知识沉淀不足:对接经验难以标准化和复用

1.3.3 技术复杂度高

-

异构数据源适配:不同业务系统数据类型、格式、协议差异大

-

实时性要求挑战:既要保证数据处理的准确性,又要满足低延迟要求

-

规模扩展难题:传统人工方式无法应对数据量和业务量的快速增长

1.4 智能化转型的必然性

面对这些挑战,数据平台数据接入必须向自动化、智能化方向转型:

-

降低人力成本:从4人月/业务降到接近零人工干预

-

提升接入效率:从数月缩短到3天内完成新业务接入

-

保证数据质量:通过智能校验确保数据标准统一执行

-

支持大规模扩展:智能系统可并行处理多个业务接入请求

02 整体技术架构与核心流程

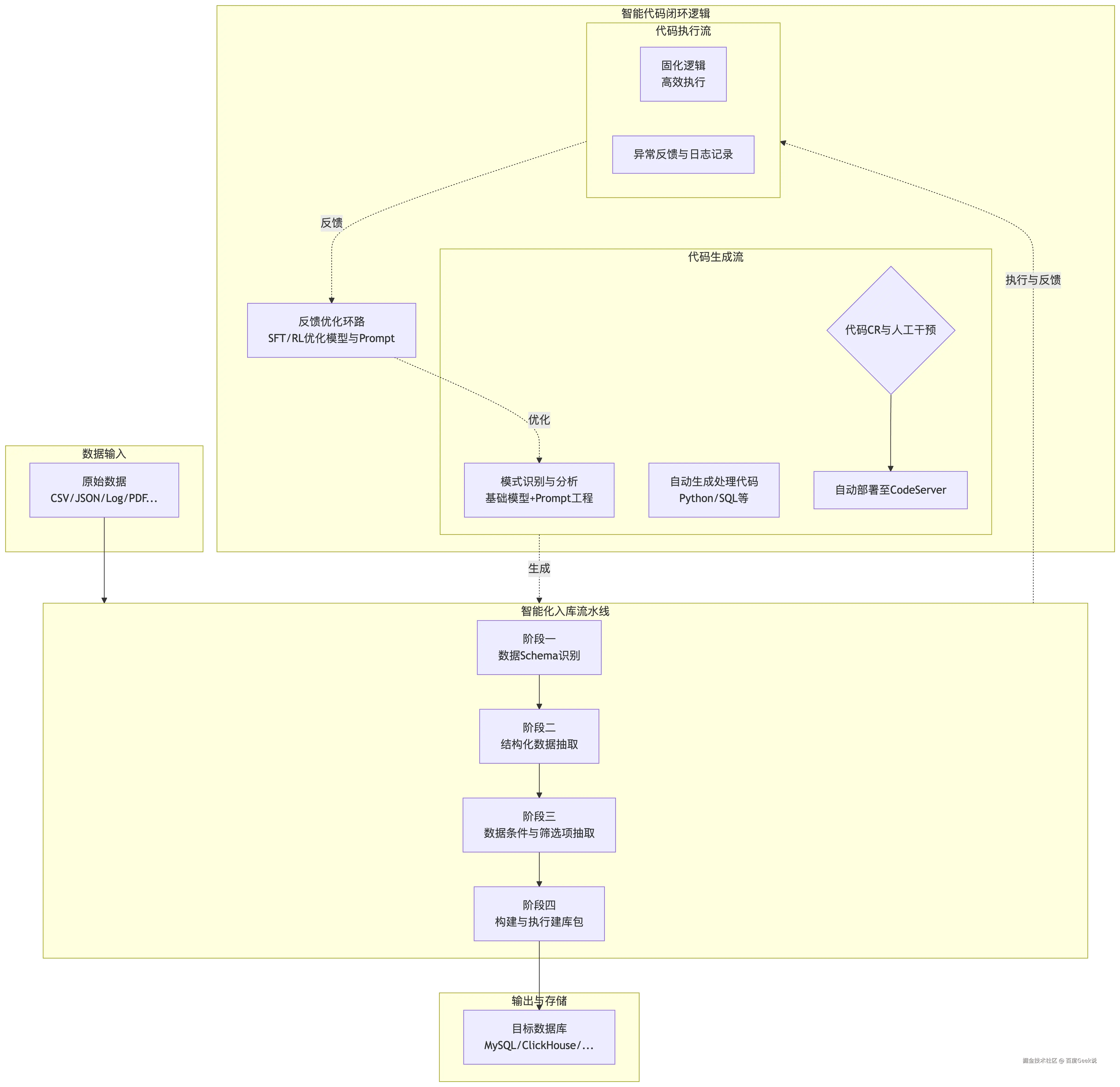

我们提出的"数据平台数据智能化入库"解决方案,其核心目标是将传统高度依赖人工配置、规则编写与经验判断的数据入库流程,转变为一种高度自动化、自适应的智能化流水线。整套架构的设计哲学是:以大型语言模型(LLM)为核心驱动力,以"代码即资产"为核心理念,通过"生成-执行-反馈"的闭环,将LLM的认知与泛化能力固化为可重复、高效率、易维护的业务逻辑代码。

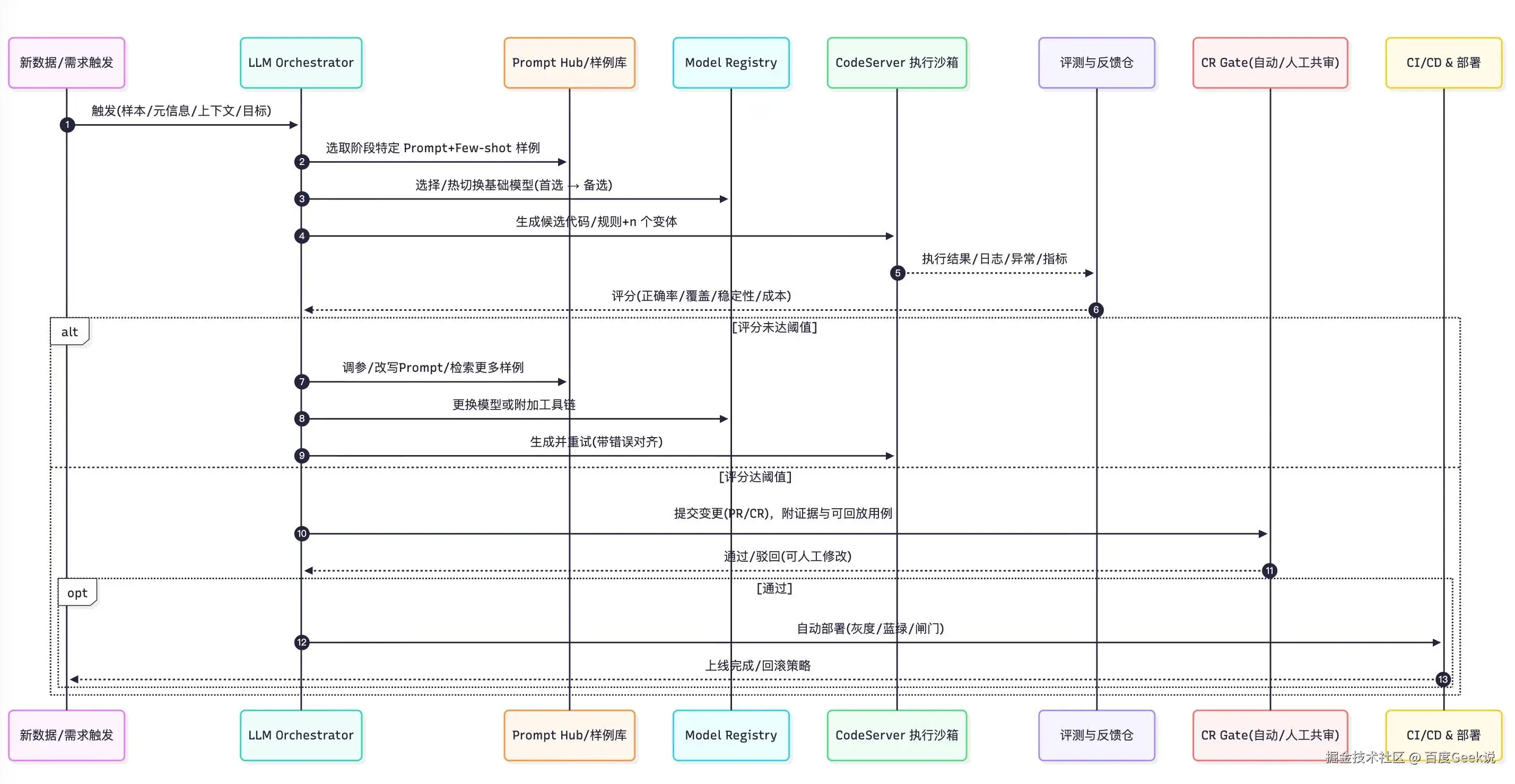

整个系统的顶层架构如下图所示,它清晰地勾勒了从原始数据输入到最终数据入库的全过程,以及支撑该过程的智能闭环体系:

该架构的核心可以概括为两条主线:

该架构的核心可以概括为两条主线:

1. 水平流水线(核心流程):描述了数据处理的四个阶段,是业务价值实现的直接体现。

2. 垂直闭环(技术核心):即"智能代码闭环逻辑",它像大脑和神经系统一样渗透并赋能每一个阶段,是实现智能化的关键技术保障。

2.1 核心流程详解

如架构图所示,整个智能化入库流程分为四个层层递进、环环相扣的关键阶段。每个阶段都共享同一套智能代码闭环逻辑,但在具体任务、模型输入输出和后处理上各有侧重,共同构成了一个完整的数据处理管道(Pipeline)。

阶段一:数据原始Schema智能识别

技术目标:理解未知结构数据的组织方式、字段语义、数据类型及潜在质量问题,为后续处理奠定基础。

技术难点与深度:

1. 多模态与非均匀结构:数据源可能是结构化的CSV、半结构化的JSON/XML、甚至非结构化的日志或PDF文本。模型必须具备多模态理解能力和强大的模式泛化能力,从杂乱元数据中提取关键信息。

2. 语义歧义消解 :识别类似ctime,create_time,生成时间等不同命名实际上属于同一语义范畴。这要求模型具备深厚的领域知识沉淀。

3. 异常值与模式冲突检测 :在首行看似是INT类型的字段中,可能存在N/A、NULL、"-"等异常值,模型需要推断出真实的数据类型并提出清洗建议。

智能化实现:

此阶段的"代码生成流"会驱使基础模型(如CodeLLama, DeepSeek-Coder)分析数据样本。Prompt会精心设计,要求模型输出的不是简单描述,而是可执行的数据分析代码 (例如生成Pandas DataFrame的dtypes分析、describe统计、唯一值枚举、异常值检测规则的代码)。生成的代码在CodeServer执行后,其输出(数据profile报告)会成为反馈,用于优化下一次的代码生成或用于模型微调。

阶段二:结构化数据抽取与映射

技术目标:将原始数据,无论是简单的行列转换还是复杂的嵌套解析,规整为目标数据库所需的扁平化结构。

技术难点与深度:

1. 复杂嵌套结构解析:处理JSON中多层嵌套的List和Object,并将其安全地展开为一维表结构,同时处理好父子关系的映射,防止数据丢失或错乱。

2. 跨表关联与实体识别 :从多个数据文件中识别出可关联的键(如user_id),并自动建议表关系模型。这涉及实体统一和消歧等NLP核心难题。

3. 高性能转换逻辑:生成的代码不仅要逻辑正确,还需考虑大数据量下的性能(如避免逐行处理,尽量使用向量化操作)。

智能化实现:

此阶段Prompt会包含第一阶段识别出的Schema,并指示模型生成数据转换代码(如Pandas数据处理管道、PySpark SQL查询或自定义解析函数)。模型需要理解目标表结构,并编写出包含类型转换、字段拆分、嵌套展开等逻辑的高质量代码。代码执行流的效率优势在此淋漓尽致,一次生成,后续百万条数据都复用同一份高性能代码执行。

阶段三:数据质量规则与筛条件的智能抽取

技术目标 :从业务需求描述或数据样本中,自动提取出数据清洗的质量规则(如:金额字段必须大于0)和面向业务查询的常用筛选项(如:按地区=、时间=筛选)。

技术难点与深度:

1. 从自然语言到规则逻辑的转化 :理解"取最近3个月的有效数据"这类业务口语,并将其转化为WHERE date >= '2024-02-17' AND status = 'active'这样的精确SQL条件。这是一项复杂的语义解析(Text-to-SQL)任务。

2. 规则冲突检测:自动识别并解决生成的规则间可能存在的矛盾(如规则A要求字段不为空,规则B又允许其为空)。

3. 规则合理性评估:生成的规则是否过于宽松或严格,需要有一定的业务先验或通过历史数据验证进行反馈。

智能化实现:

Prompt会引导模型将模糊的需求转化为精确的、可组合的条件判断逻辑代码 或配置参数(如生成一套用于数据清洗的Python函数或一套可供下游系统调用的筛选器配置JSON)。这是将业务知识固化到系统中的关键一步。

阶段四:数据入库包的自动构建与执行

技术目标:将前三个阶段的产出物(表结构、转换代码、清洗规则)打包成一个可独立部署、版本化管理、一键执行的"数据入库包"。

技术难点与深度:

1. 工作流编排:生成的代码需要按照正确的依赖关系组织成执行工作流(例如:先建表 -> 然后跑数据转换 -> 最后执行数据质量检查)。

2. 原子性与可逆性:保障执行过程的原子性(全部成功或全部回滚),并提供版本回退的能力,这要求生成代码中融入事务管理逻辑。

3. 自动化部署集成:如何将最终合格的代码包无缝对接到CI/CD流程或调度系统中,实现真正的"无人值守"。

智能化实现:

此阶段模型的角色更像是一个自动化架构师 。它根据前序步骤的产出,生成诸如 Dockerfile、SQL 建表语句、Airflow DAG 定义文件或 Shell 部署脚本等,将分散的代码模块整合为一个完整、健壮的数据管道应用。

2.2 架构优势总结

通过"智能代码闭环逻辑"赋能的核心四阶段架构,我们实现了:

1. 能力固化与性能飞跃:将LLM的智能一次性沉淀为代码,执行效率相比纯模型调用提升百倍,极大降低了对模型实时性与算力的依赖。

2. 卓越的可调试性与可控性:每一阶段的产出都是代码或配置,完全透明、可版本控制、可人工Review与干预,实现了智能与人工的完美协同。

3. 持续进化能力:闭环中的反馈机制为模型的持续优化(通过SFT和RL)提供了高质量的数据来源,系统会越用越聪明,成功率不断提升。

4. 清晰的职责边界:该架构明确了LLM的职责是"编写代码",而CodeServer的职责是"执行代码",二者各司其职,使得系统更加稳定和模块化。

此架构不仅解决了当前数据入库的痛点,更为企业构建了一个持续积累、不断优化的"数据知识库"和"自动化代码库",为未来的数据治理与应用打下了坚实的技术基础。

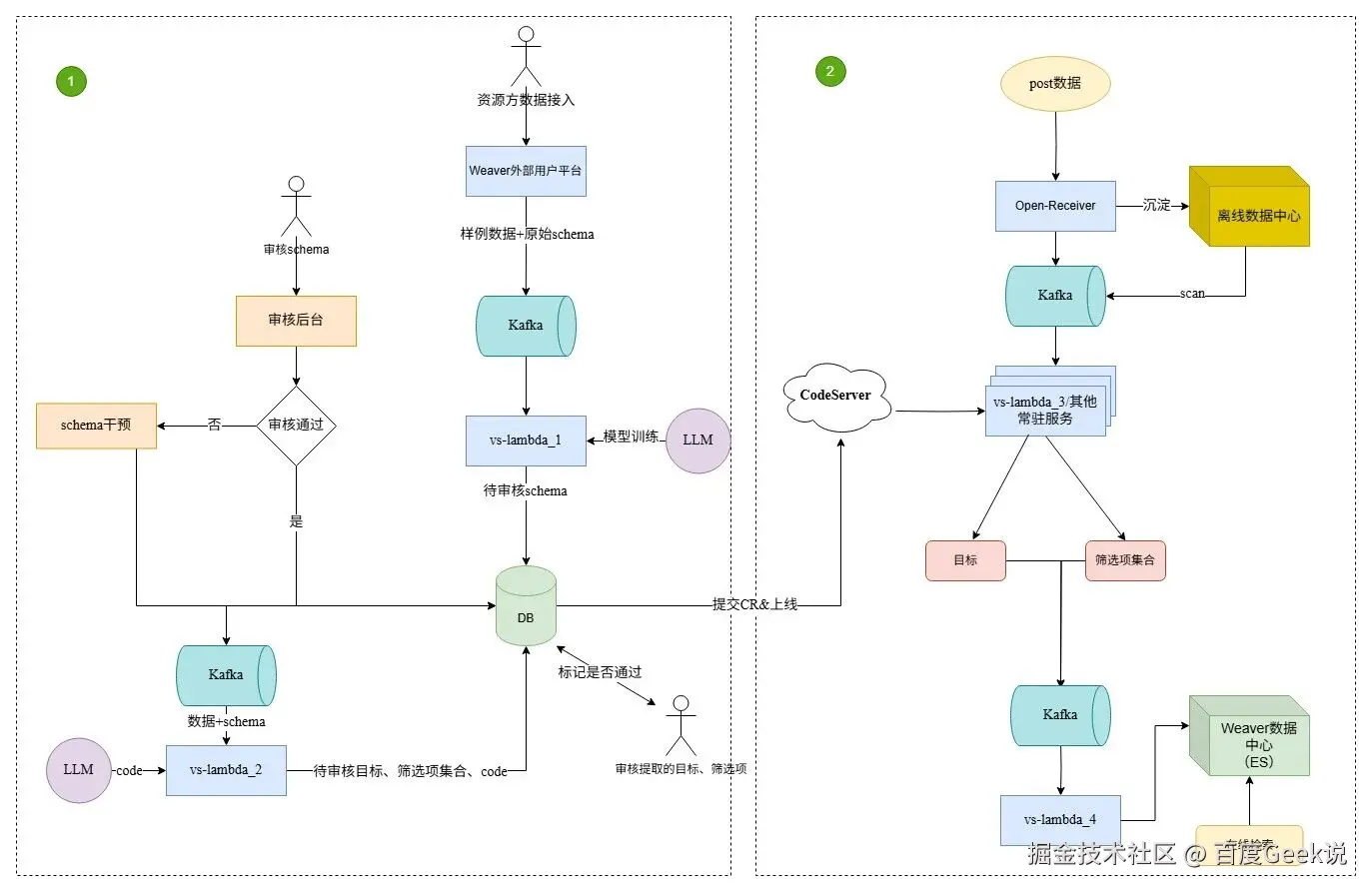

03 智能入库的技术闭环

在数据平台"数据智能化入库"的全流程中,智能代码闭环逻辑 是实现自动化与自适应优化的核心引擎。它的本质是通过 代码生成流(Code Generation Flow) 与 代码执行流(Code Execution Flow) 的协同,形成一个"自我进化"的技术闭环,将大模型的自然语言处理与工程化执行环境深度结合,从而达到 自动生成 → 自动执行 → 自动优化 → 自动部署 的能力。

3.1 双流并行的核心思路

智能代码闭环逻辑由两条并行的主线构成:

1. 代码生成流(Code Generation Flow)

-

通过大模型理解数据特征和业务目标,自动生成可运行的逻辑代码。

-

在生成过程中引入模式识别、Prompt 优化、上下文记忆机制,确保输出代码具有 业务适配性、鲁棒性和可维护性。

-

生成代码不仅包括数据解析、清洗、抽取逻辑,还涵盖数据条件处理、数据入库包构建、Schema 管理等全链路自动化操作。

2. 代码执行流(Code Execution Flow)

- 所有生成的代码都被自动推送至

CodeServer 执行环境,形成标准化的任务流。

-

执行过程中严格控制依赖版本、逻辑分支与错误回滚机制,保证代码执行的可追溯与可控性。

-

执行结果与异常会实时反馈给生成流,用于二次修正与自适应优化。

这两条流相互作用,构建了一个持续收敛的 智能闭环。

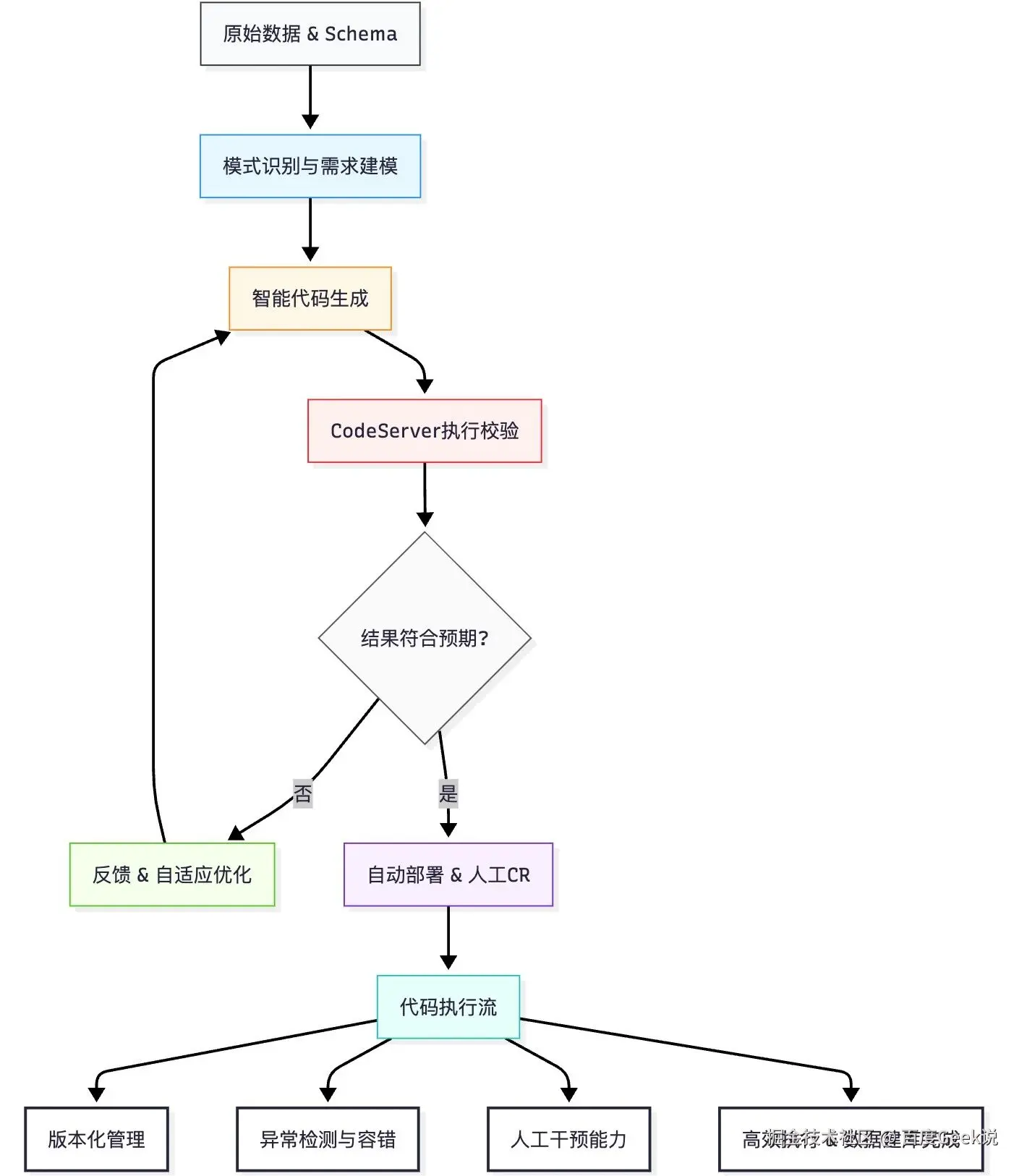

3.2 代码生成流的完整流程

代码生成流并非简单的"一次性代码生成",而是一个带有反馈自适应机制的复杂工程化过程:

"模式识别 → 代码生成 → 执行校验 → 自适应优化 → 部署上线 ",并加入自动化 CR Gate 与人机协作。

1. 模式识别与需求建模

-

通过大模型对原始数据 Schema、样本数据进行分析,抽取元信息(字段类型、依赖关系、语义标签)。

-

结合业务侧规则,自动生成逻辑约束与需求规格说明(Specification)。

-

技术难点:需要跨越 非结构化到结构化语义转换,同时保证生成结果能够驱动下游逻辑。

2. 智能代码生成

-

基于识别结果自动生成 ETL(Extract-Transform-Load)、Schema 适配、清洗、数据入库等多类代码。

-

引入 模板驱动 + 大模型自由生成 的混合模式,确保生成的代码既符合业务通用逻辑,又能保持灵活性。

-

技术难点:需要解决 代码可编译性与业务正确性 的双重挑战。

3. 自动化校验与反馈

-

在 CodeServer 中执行生成代码,收集运行日志、错误栈、性能指标。

-

自动对比结果与预期,生成反馈信号。

-

技术难点:错误可能出现在数据层(Schema 不匹配)、逻辑层(业务规则缺失)、执行层(依赖冲突),闭环系统需要自动分类与修复。

4. 自适应优化与Prompt迭代

-

根据反馈结果自动调整 Prompt,或更换基础模型(如 Code LLM → 专用 SFT 模型)。

-

可结合 RLHF/代码打分器,通过强化学习优化生成逻辑。

-

技术难点:如何避免"震荡式优化"(模型不断在两个错误之间切换),需要引入收敛判定机制。

5. 自动部署与人工干预

-

最终验证通过的代码自动上线至执行流,作为标准任务模块。

-

在自动部署前触发 代码 CR(Code Review) 流程,支持人工审查与修订。

-

技术难点:需要保证部署过程安全可控,同时能在人工介入与智能优化之间平衡。

整个闭环在每个阶段都遵循同一套迭代模式:模式识别 → 自动生成代码 → 代码校验与反馈 → 自适应优化 → 部署/触发。下面把每一步拆解为技术要点与工程实现:

3.2.1 模式识别(Schema & 元信息推断)

-

目标:从样本数据中识别字段、类型、语义(时间/金额/ID/地名/指标)以及表间关系(主外键、实体归属)。

-

混合方法:

统计与启发式:空值率、唯一值率、类型分布、正则候选(日期/邮箱/UUID)用于初筛。

嵌入与聚类:对文本字段建立文本/列级向量(例如基于token embedding或sentence embedding),通过聚类区分自由文本 vs 枚举 vs 代码值等。

LLM 语义推断:对列样本与上下文使用大模型输出列的语义标签(例如:{"col":"trade_time","type":"timestamp","semantic":"交易时间"}),并给出置信度与解释。对于复杂嵌套JSON,采用分层解析策略(先抽样确定结构,再全量扫面)。

-

输出:候选Schema(字段名/类型/nullable/示例/语义标签/置信度)写入元数据仓库,供下游CodeGen调用。

-

难点与对策:

字段语义不唯一:使用多模型投票(统计+embedding+LLM),并保留不确定列供人工复核;

极端稀疏或混合型列(如ID混合文本):启用规则引擎回退(正则、字典)。

3.2.2 自动生成代码(解析、清洗、数据入库脚本)

-

目标:根据候选Schema与业务约束自动生成可执行的ETL/ELT代码、SQL建表DDL或数据入库包。

-

模式:

模板化生成:将常见操作(日期格式化、货币归一、异常值剔除、字段映射)抽成模板片段,LLM负责拼接并补全业务特例逻辑。

AST/代码骨架:LLM生成代码时同时产出中间AST或结构化输出(例如JSON形式的操作步骤),以便静态分析与快速修改。

测试驱动生成:同时自动生成单元/集成测试(小样本断言),以及基于property-based tests的约束(如:主键唯一、外键完整性、列值范围)。

- 工程要点:

限制能力:对LLM生成代码的能力进行语法/安全限制(沙箱API、资源限制、禁止系统调用)。

可解释的代码注释:强制在生成代码里内嵌可追溯的注释(生成者版本、prompt id、时间戳),便于回溯。

3.2.3 代码校验与反馈(CodeServer 执行)

-

目标:在受控环境执行生成代码,收集执行结果、异常与性能指标,形成可训练的反馈数据。

-

关键组件:执行沙箱(CodeServer)------负责安全执行、资源隔离、输入/输出挂载与审计日志。

-

测试套件:

单元测试:断言核心转换逻辑;

性能测试:采样数据上跑批量执行以估计时延与内存使用;

回归/一致性测试:与历史版本比对(例如同源数据处理结果的差异率)。

- 异常采集与分类:语法错误、运行时异常、数据不一致、性能瓶颈、业务规则违背(例如金额为负但不可负)等都需要被分类并打标签(error taxonomy),以驱动后续优化。

3.2.4 自适应优化(Prompt、模型与训练回路)

-

目标:通过数据驱动方式持续提升模型在生成正确代码与正确抽取方面的成功率,并降低人工干预率。

-

方法栈:

Prompt 版本管理:记录prompt、模板、示例输入-输出对。优先做prompt工程优化(few-shot、chain-of-thought、structured-output constraints)。

SFT(Supervised Fine-Tuning):将高质量的人标或已验证代码片段并入训练集,做周期性SFT;

强化策略训练(CodeServer trace driven):将执行成功/失败作为奖励信号,训练奖励模型或使用RL(离线RL或基于策略梯度的微调)提高生成器的长期回报(具体实施需注意样本偏差与安全控制);

自动化A/B测试:对新prompt/模型做小流量评估,采集关键指标再决定是否推广。

- 数据回路:执行Trace(包含代码、输入样本、执行结果、错误类型、人工修订历史)拼成训练样本,按label刷入训练仓库。

3.2.5 自动部署与触发(CR 流程与治理)

-

自动PR与人工审批:通过自动化工具将生成代码封装为变更请求(PR),执行静态策略检查(安全、合规、命名规范),当满足高置信条件可自动合并并部署,否则进入人工审查流程。

-

部署策略:金丝雀/分批上线、变更影响评估(schema迁移锁、回滚脚本)、自动化回滚阈值(如数据偏差超过阈值)。

-

新数据触发:数据落地或对象存储到达新文件时自动触发分类识别并调用已上线代码或触发新代码生成流程。

3.3 代码执行流的核心机制

与代码生成流互补,代码执行流强调 稳定性与可控性:

-

版本化管理:执行逻辑与模型访问解耦,每一次更新都通过版本化控制,可快速回滚。

-

异常检测与容错:通过日志追踪与异常监控体系,自动分类问题(数据错误 / 逻辑错误 / 环境错误),实现快速修复。

-

人工干预能力:在执行中可随时切换业务逻辑版本,支持定制化处理。

-

高效执行 :相比直接依赖大模型在线推理,执行流运行在编译后的固定逻辑上,性能提升可达 百倍以上。

04 模型训练与持续优化

-

针对不同阶段,采用专属基础模型、个性化Prompt及后训练数据集

-

难点优先通过模型结构与Prompt优化,常态下使用SFT训练

-

引入CodeServer的强化学习机制,将代码执行结果反馈给模型,形成"代码-模型-业务"三位一体的持续学习系统

-

对于模型失效或边缘场景,支持人工审核与快速回溯修正,保证系统稳健性

05 技术创新与价值

-

模式驱动与自动代码生成深度融合:大幅降低人工介入,提高入库效率与准确性

-

全流程可追溯、可自愈:闭环反馈机制保障数据资产治理质量

-

模型与代码双重强化学习:以执行结果反哺模型训练,技术深度行业领先

-

弹性扩展与自动适配新数据源:支持多类数据源与业务变化,极大增强系统通用性与可维护性

06 未来展望

-

引入多模态大模型,提升非结构化数据(如图片、文本、视频)入库能力

-

深度集成数据质量检测、异常识别与业务语义理解,为数据平台智能治理提供更强保障

-

打造端到端的"智能数据工厂",支撑企业级数据资产的自动化、智能化运营

结语:

数据平台智能化入库,是AI与数据工程深度融合的前沿技术。通过模式识别、自动代码生成与循环反馈的闭环体系,我们不仅显著提升了数据入库的自动化和智能化水平,还为企业数据资产的高效治理奠定了坚实基础。欢迎大家交流探讨,共同推进数据智能领域的发展!