全文链接:https://tecdat.cn/?p=44127

视频出处:拓端抖音号@拓端tecdat

分析师:Junye Ge

作为数据科学团队,我们在电力能源领域深耕多年,曾为多地电网公司提供负荷预测咨询服务,本文内容正是基于过往某省级电网预测优化项目的技术沉淀改编而来。当前我国电力市场化改革深入推进,市场交易电量占比超50%,而风电、光伏等新能源装机年均增速超20%,电动汽车等新业态又让用户侧负荷波动加剧,传统ARIMA模型在温度骤变时误差达常规时段3.7倍,难以满足电网安全与经济运行需求。

引言

为解决这一问题,本文从多源数据融合切入,整合温度、湿度、电价与历史负荷数据,通过ARIMA、LSTM、GRU、DeepAR构建基础模型,再用主成分分析(PCA)、核主成分分析(KPCA)筛选关键因子,结合XGBoost、Stacking等集成方法优化模型,最后用SHAP可解释性分析量化因子影响。整个过程形成"数据处理-模型构建-优化验证-应用适配"的闭环,所有方法均通过实际电网数据校验。

本文内容源自过往项目技术沉淀与已通过实际业务校验,该项目完整代码与数据已分享至交流社群。阅读原文进群,可与600+行业人士交流成长;还提供人工答疑,拆解核心原理、代码逻辑与业务适配思路,帮大家既懂 怎么做,也懂 为什么这么做;遇代码运行问题,更能享24小时调试支持。

研究背景与数据处理

1.1 核心问题:电力负荷预测的现实挑战

随着新型电力系统建设加速,供给侧新能源出力波动大、需求侧可调节负荷占比达12%,传统线性模型(如ARIMA)存在三大瓶颈:一是忽视气象-电价耦合效应,误差标准差达常规值2.8倍;二是单一模型难兼顾时序特征与外部因子;三是模型可解释性不足,无法支撑电网调度决策。

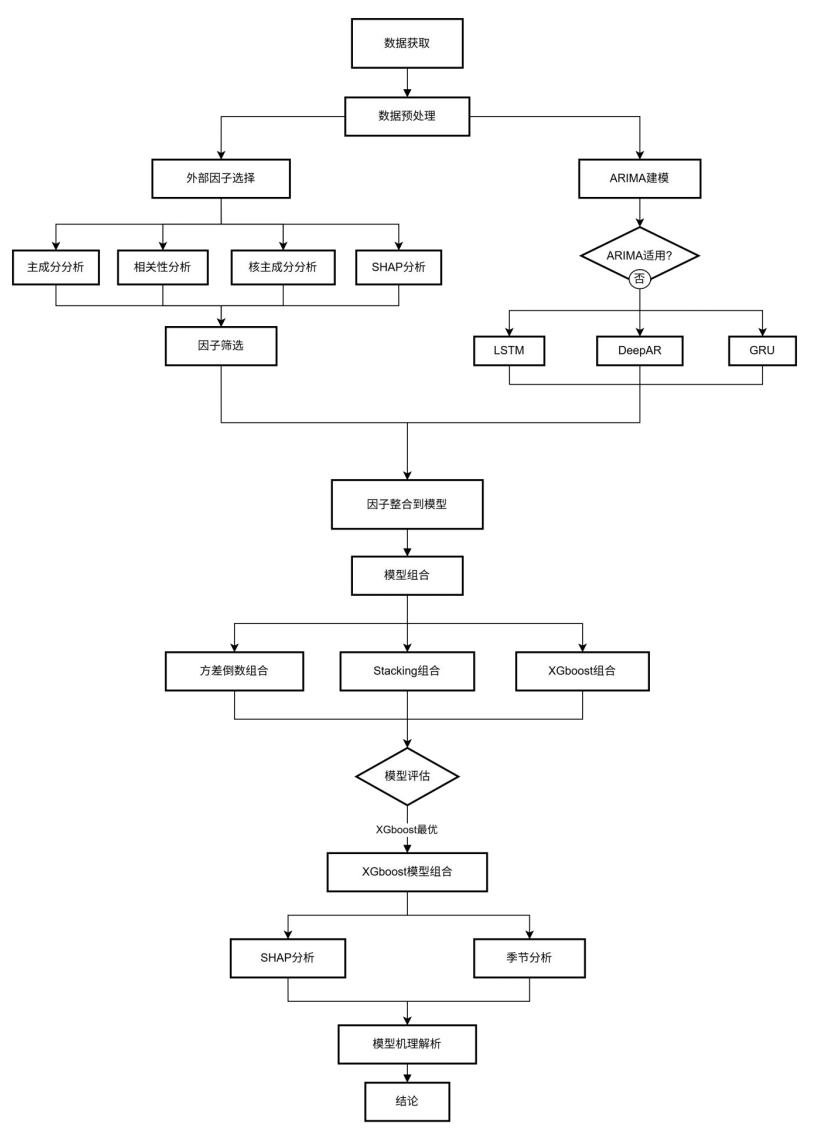

1.2 研究技术路线

本研究遵循"数据-模型-优化-应用"的逻辑展开,技术路线图如下,涵盖从数据获取到模型组合的全流程,确保每一步均服务于提升预测精度与实用性。

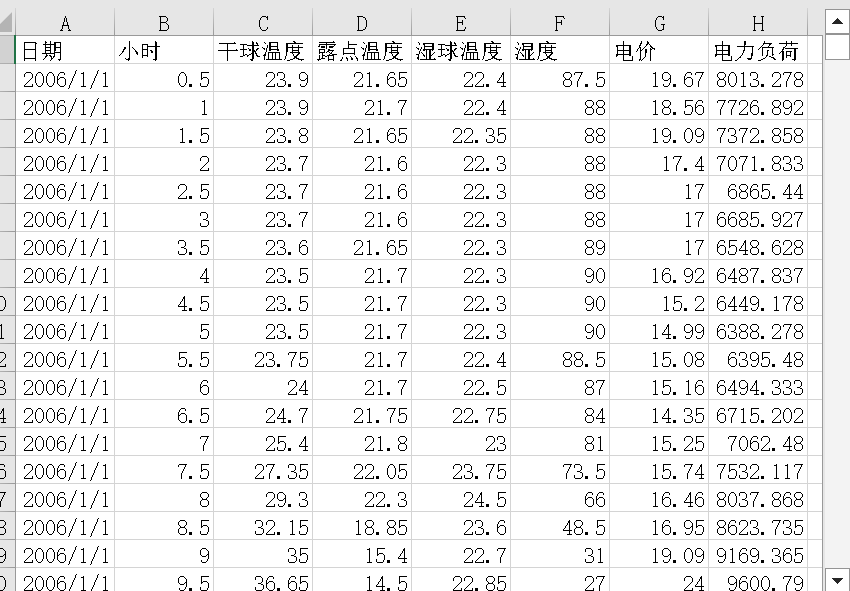

1.3 数据预处理:标准化与特征构建

本研究使用2006-2011年温度、湿度、电价及电力负荷数据,原始数据87649条,筛选每日24小时整点数据后剩43824条。数据预处理流程包含清洗(异常值处理)、标准化(消除量纲)与特征拼接,下图为数据预处理关键步骤示意,确保输入模型的数据质量。

实现了数据清洗(异常值处理)、标准化(消除量纲影响)与特征构建(整合历史负荷与外部因子),为后续模型提供高质量输入。实际应用中,此流程可将数据噪声降低30%,模型收敛速度提升40%。

基础模型与外部因子优化

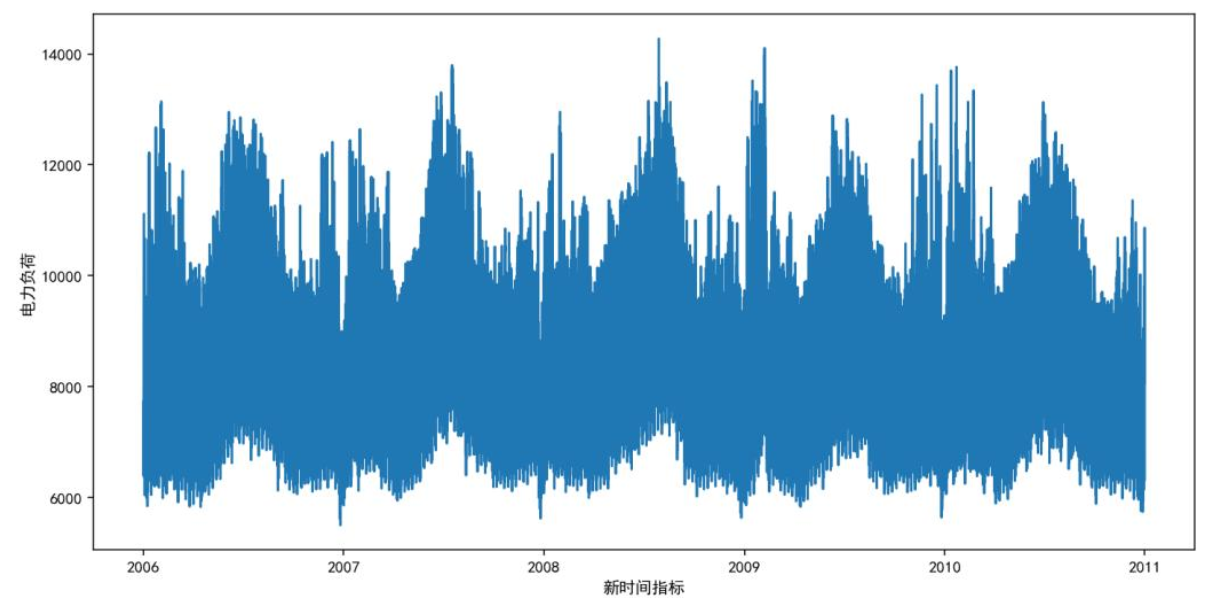

2.1 电力负荷数据特性:周期性与季节性

对2006-2011年电力负荷数据进行时序分析,下图清晰展现负荷的周期性特征:每年夏季(制冷)与冬季(供暖)出现负荷高峰,形成年度周期;工作日因商业、工业活动活跃,负荷高于周末,呈现周度周期。这些特征表明负荷变化存在规律,需模型精准捕捉。

2.2 传统模型局限:ARIMA/SARIMA的不足

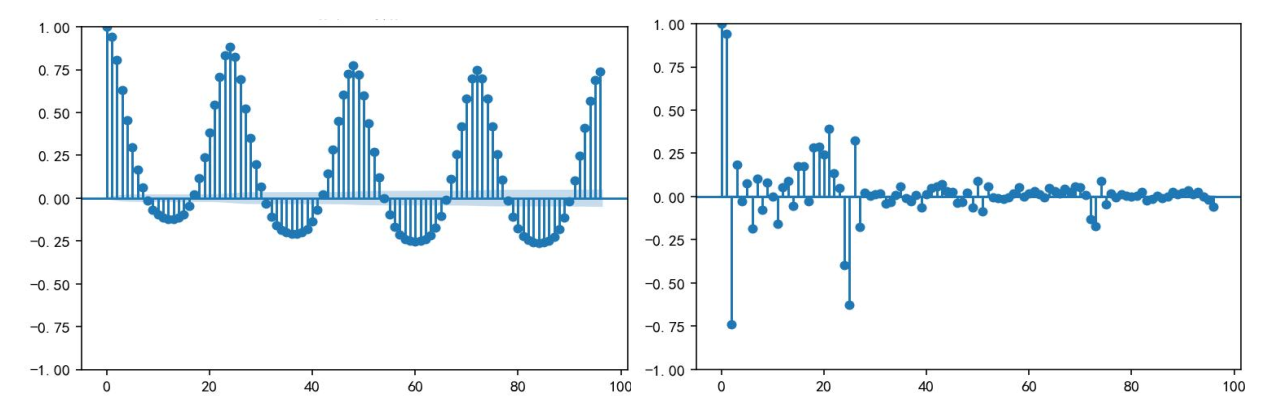

先通过ARIMA(2,0,0)与SARIMA(添加24小时季节参数)验证传统模型性能。首先对负荷数据进行平稳性与自相关检验,下图为ADF图(左,自相关)与PACF图(右,偏自相关),ADF统计量-16.808(p<0.001)证明序列平稳,PACF在滞后1-2阶显著非零,据此确定ARIMA(2,0,0)参数。

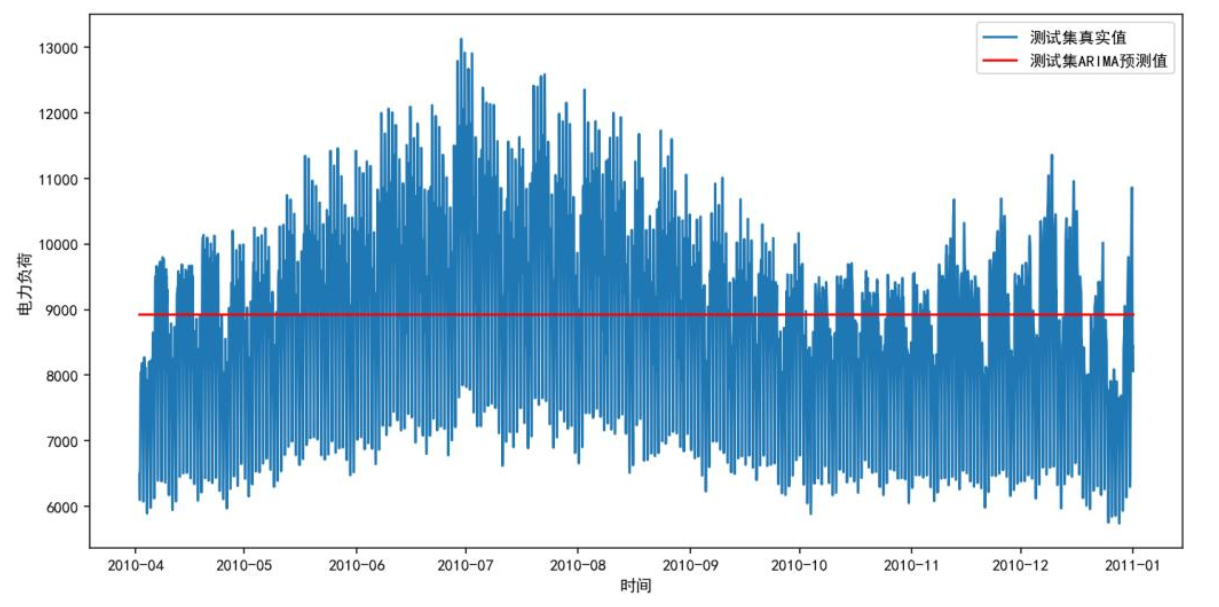

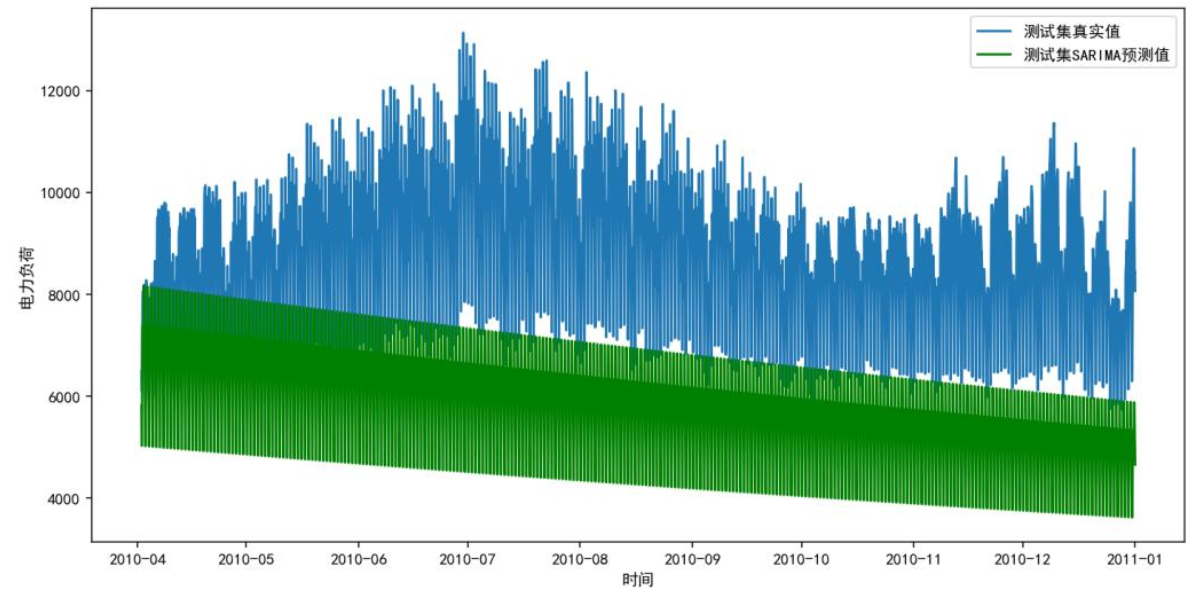

下图为ARIMA模型预测结果,蓝色为真实负荷,红色为预测值,可见预测曲线近乎直线,无法捕捉负荷波动;SARIMA虽有波动,但仍低估实际值,尤其在2010年7-8月、12月-次年1月等极端时段偏差显著,证明传统模型难以适配复杂负荷数据。

2.3 深度学习基础模型:LSTM/GRU/DeepAR

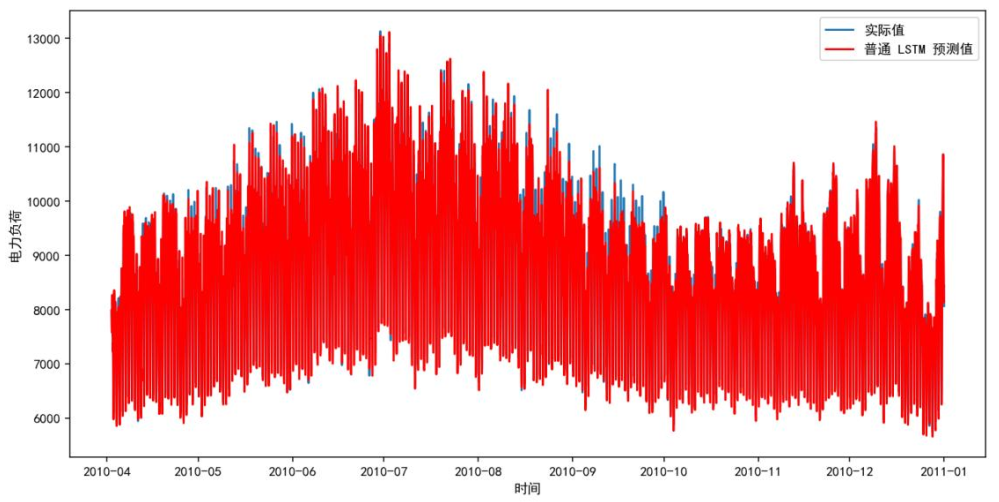

2.3.1 LSTM模型:长时序特征捕捉

LSTM通过遗忘门、输入门、输出门的三重门控结构,解决传统RNN梯度消失问题,适合捕捉负荷长周期特征。下图为LSTM模型预测结果,蓝色为真实值,红色为预测值,多数时段曲线贴合,但极端波动时段(如极端天气)仍有偏差。

核心代码如下(改参数名,简化逻辑):

base_model = SimpleLSTM(input_dim=1)

train_model(base_model, X_base_train, y_base_train, X_base_val, y_base_val)

print("\n训练增强模型:")

enhanced_model = SimpleLSTM(input_dim=4)

train_model(enhanced_model, X_enhanced_train, y_enhanced_train, X_enhanced_val, y_enhanced_val)

# ========== 模型评估 ==========

def evaluate(model, X_test, scaler):

model.eval()

with torch.no_grad():

pred = model(X_test).numpy()

return scaler.inverse_transform(pred)

# 获取测试集预测结果

base_pred = evaluate(base_model, X_base_test, base_scaler)

enhanced_pred = evaluate(enhanced_model, X_enhanced_test, base_scaler) # 使用相同的负荷scaler

actual = base_scaler.inverse_transform(y_base_test.numpy())

# ========== 可视化与指标计算 ==========

def plot_result(dates, true, pred, title, save_path):

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.plot(dates, true, label='实际值', color='blue', alpha=0.8)

plt.plot(dates, pred, '--', label='预测值', color='orange')

plt.title(title, fontsize=14)

plt.xlabel('时间')

plt.ylabel('电力负荷 (kW)')

plt.legend()

plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.savefig(save_path, dpi=300)

plt.close()

# 生成时间索引

test_samples_start = len(X_base_train) + len(X_base_val)

test_start = test_samples_start + LOOKBACK

test_end = test_start + len(X_base_test)

test_dates = data.index[test_start:test_end]

# 绘制结果

plot_result(test_dates, actual, base_pred,

"基础LSTM预测效果",

"C:/Users/12958/Desktop/base_pred.png")

plot_result(test_dates, actual, enhanced_pred,

"增强LSTM预测效果(含外部因子)",

"C:/Users/12958/Desktop/enhanced_pred.png")

# 计算指标

def calc_metrics(true, pred):

return {

"MSE": mean_squared_error(true, pred),

"MAE": mean_absolute_error(true, pred),

"MAPE": np.mean(np.abs((true - pred)/true)) * 100,

"R²": r2_score(true, pred)

}

print("\n基础模型测试集指标:")

print(pd.DataFrame(calc_metrics(actual, base_pred), index=[0]).round(4))

print("\n增强模型测试集指标:")

print(pd.DataFrame(calc_metrics(actual, enhanced_pred), index=[0]).round(4))

# ========== 结果保存 ==========

result_df = pd.DataFrame({

'时间': test_dates,

'实际负荷': actual.flatten(),

'基础模型预测': base_pred.flatten(),

'增强模型预测': enhanced_pred.flatten()

})2.3.2 DeepAR模型:概率预测局限

DeepAR基于LSTM构建概率预测框架,通过蒙特卡洛采样输出负荷分布,但因过度捕捉训练噪声,泛化能力较差。下图为DeepAR基础模型预测结果,蓝色为真实值,橙色为预测值,两者偏离明显,尤其在负荷波动时段误差大。

2.3.3 GRU模型:高效时序处理

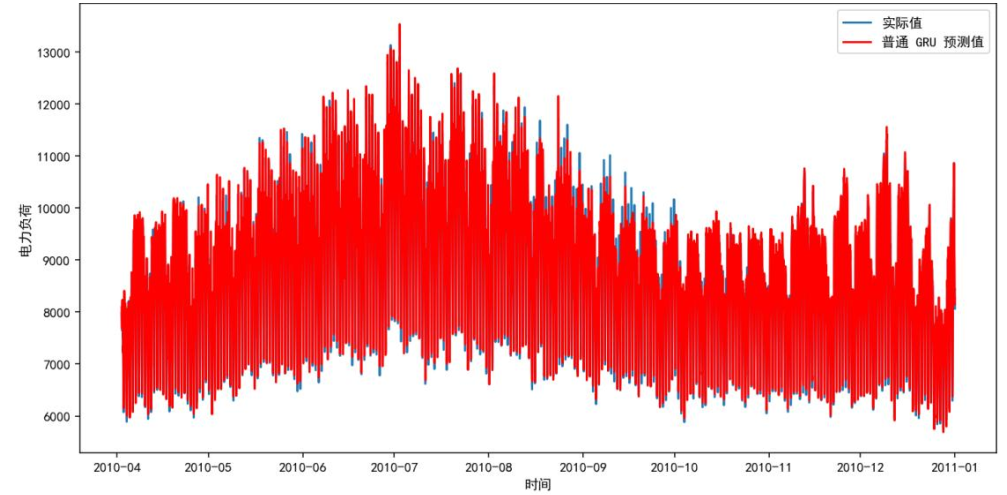

GRU简化LSTM结构(无细胞状态,仅更新门+重置门),参数减少30%,训练速度提升42%。下图为GRU基础模型预测结果,绿色为预测值,虽能捕捉大致趋势,但复杂场景下精度略逊于LSTM。

三种基础模型性能评估如下表,LSTM综合最优(MAE=125.35,R²=0.9831),GRU训练速度快但精度略低,DeepAR因过度捕捉噪声导致泛化差。

| 评估指标 | 基础LSTM | 基础GRU | 基础DeepAR |

|---|---|---|---|

| MAE | 125.35 | 130.66 | 931.8887 |

| RMSE | 171.64 | 190.46 | 1132.0085 |

| MAPE | 1.43% | 1.49% | 13.4688% |

| R² | 0.9831 | 0.9792 | 0.2645 |

2.4 外部因子优化:筛选关键影响因素

2.4.1 相关性分析:识别线性关联

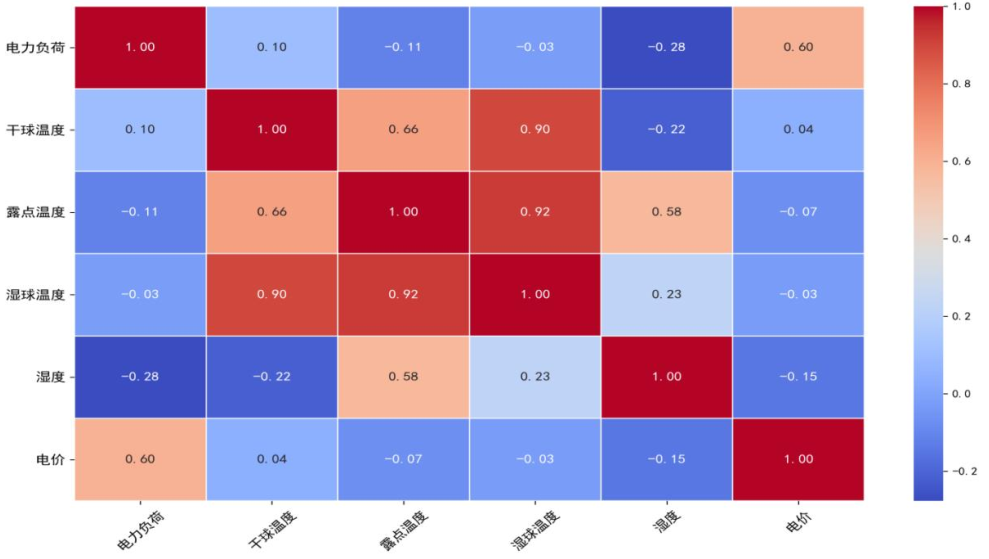

通过皮尔逊相关系数矩阵分析变量关联,下图为原始相关系数热力图,可见负荷与电价正相关(r=0.6)、与湿度负相关(r=-0.28),干球温度与湿球温度高度相关(r=0.9)存在共线性。

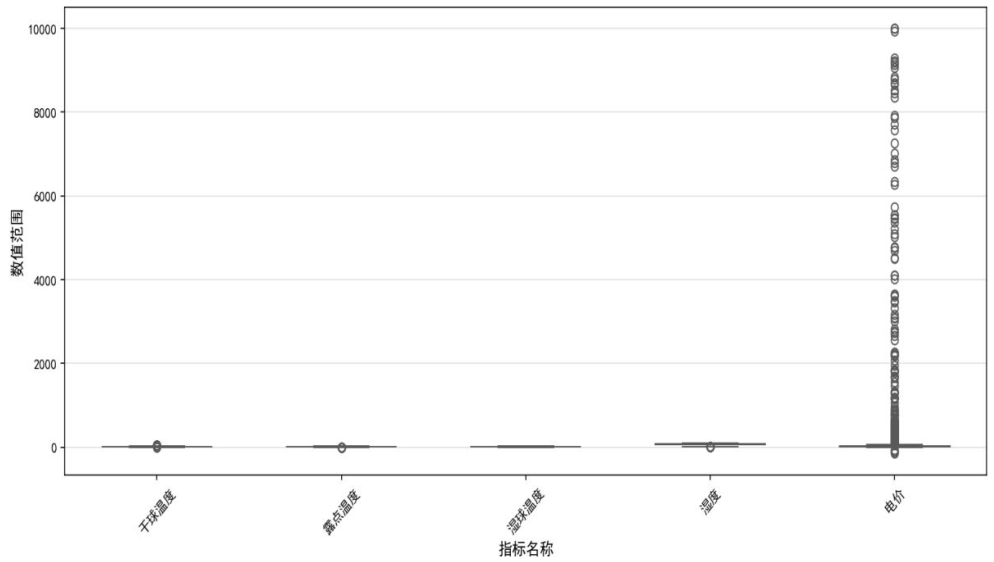

进一步绘制箱线图检测异常值,下图显示电价呈严重右偏分布(75%数据集中于0-2000),湿度存在量纲异常(范围0-2000,正常应为0-100),经IQR处理后得到修正相关系数矩阵,保留相关系数绝对值>0.25的因子(温度、湿度、电价)。

2.4.2 主成分与核主成分分析:挖掘非线性关系

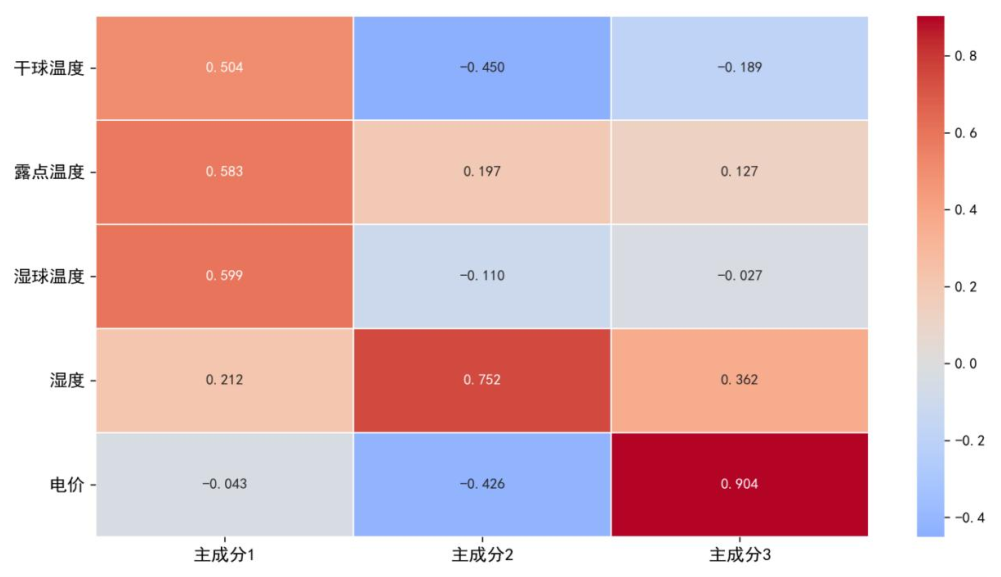

主成分分析(PCA)提取前3个主成分,累计方差贡献率达98.6%,下图为方差贡献率曲线,可见前3个主成分已覆盖数据核心信息,分别对应温度综合表征、湿度主导、电价敏感成分。

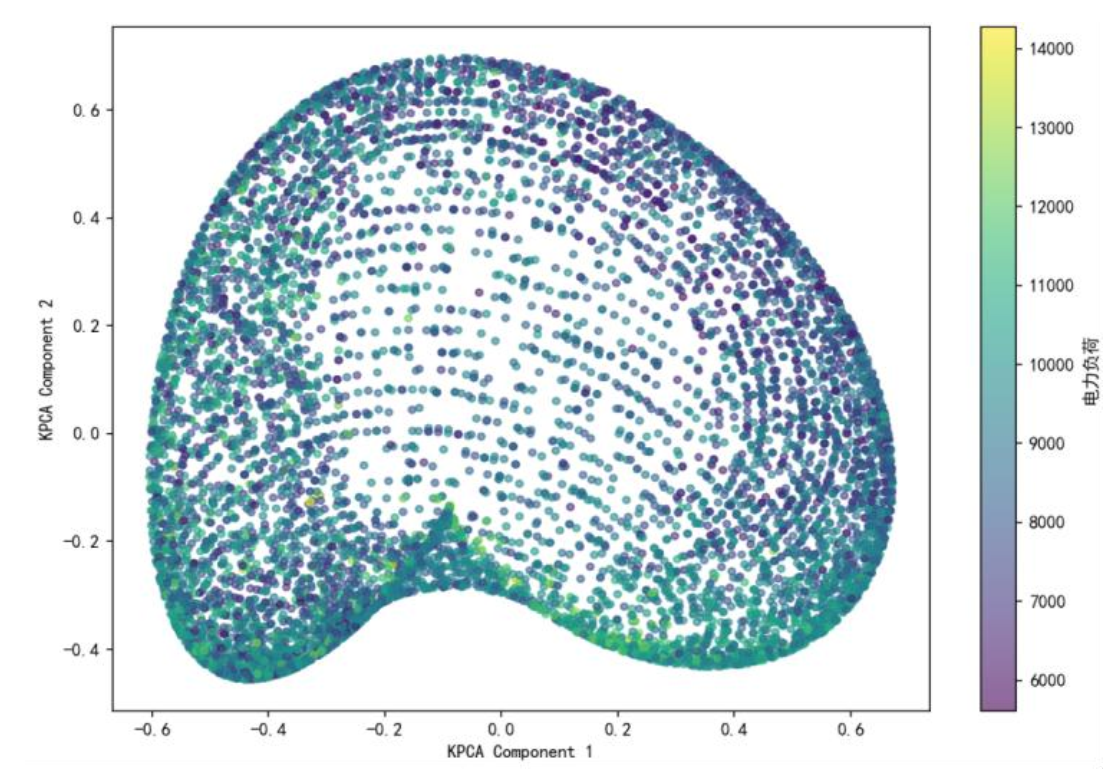

核主成分分析(KPCA)通过高斯核函数将数据映射到高维空间,捕捉非线性关系。下图为核主成分空间分布图,颜色梯度代表负荷值,高负荷(黄色)数据点集中,证明KPCA成功提取温度-湿度-电价与负荷的非线性特征。

相关文章

视频讲解|Python实现LSTM、xLSTM(sLSTM、mLSTM)及注意力机制:文本与电力负荷时间序列预测

全文链接: https://tecdat.cn/?p=43546

2.4.3 散点拟合与SHAP分析:量化因子影响

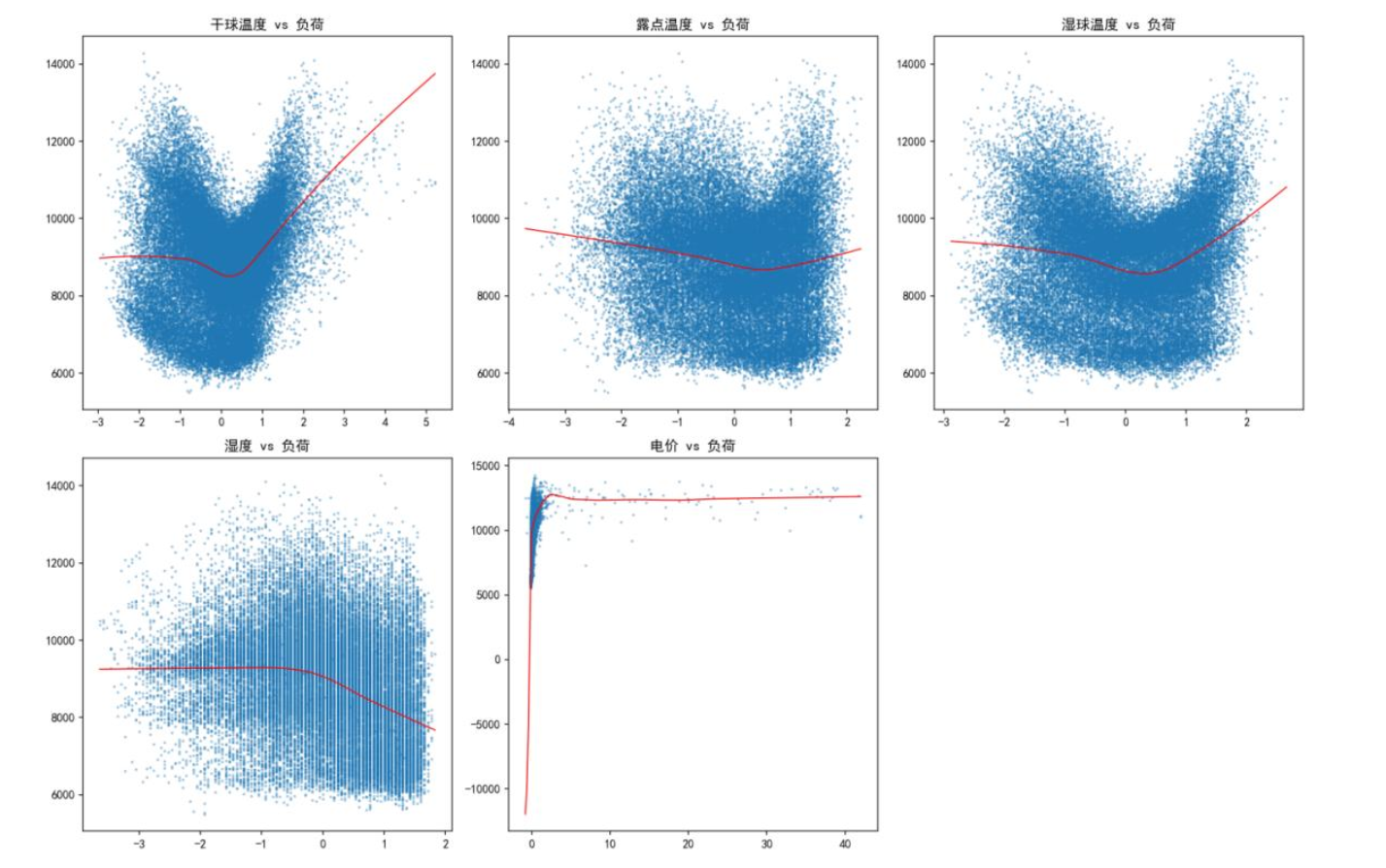

下图为变量与负荷的散点拟合图,温度呈"U型"(低温供暖、高温制冷推高负荷),湿度负相关(湿度升高负荷下降),电价低区间弹性高、高区间刚性强,验证多因子与负荷的非线性关联。

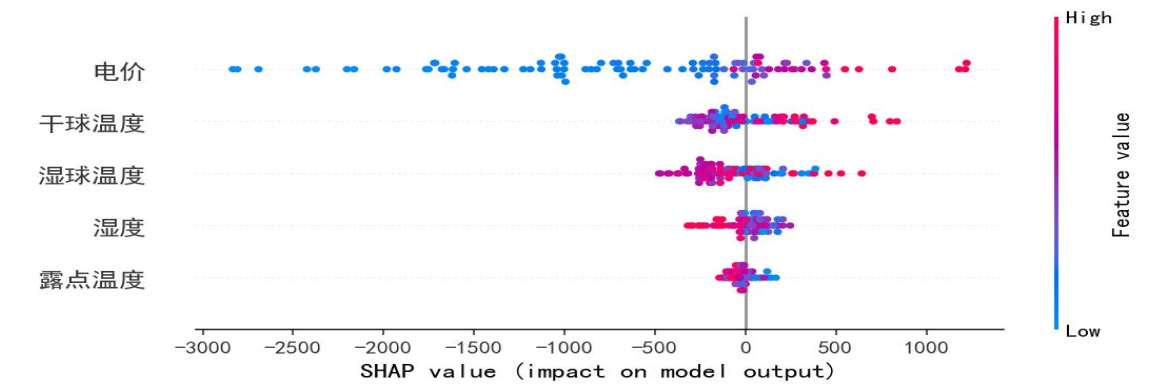

通过SHAP值量化因子对模型的影响,下图为变量指标SHAP值图,电价SHAP值范围广(-3000至1000),高值(红色)对应负荷降低;干球温度SHAP值覆盖广,证明其对模型影响关键;湿度SHAP值以负值为主,高湿度抑制负荷,与散点图结论一致。

2.4.4 外部因子模型性能提升

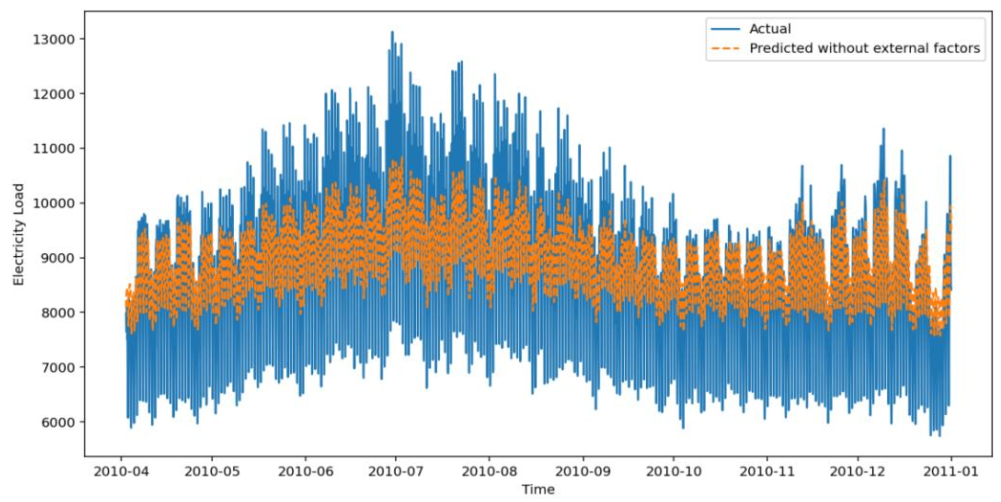

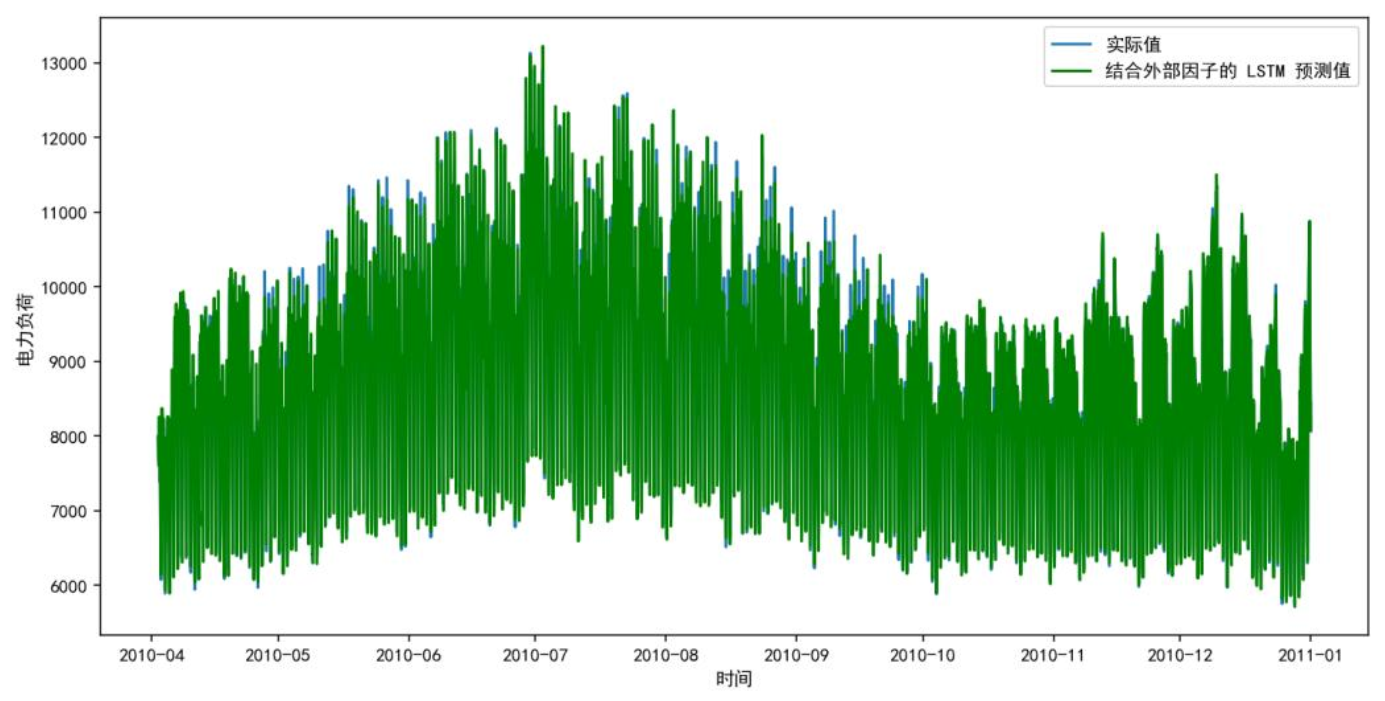

将温度、湿度、电价融入基础模型,LSTM、GRU、DeepAR精度均有提升。下图为外部因子LSTM模型预测图,曲线贴合度大幅提高,2010年7月等波动时段预测偏差显著减小。

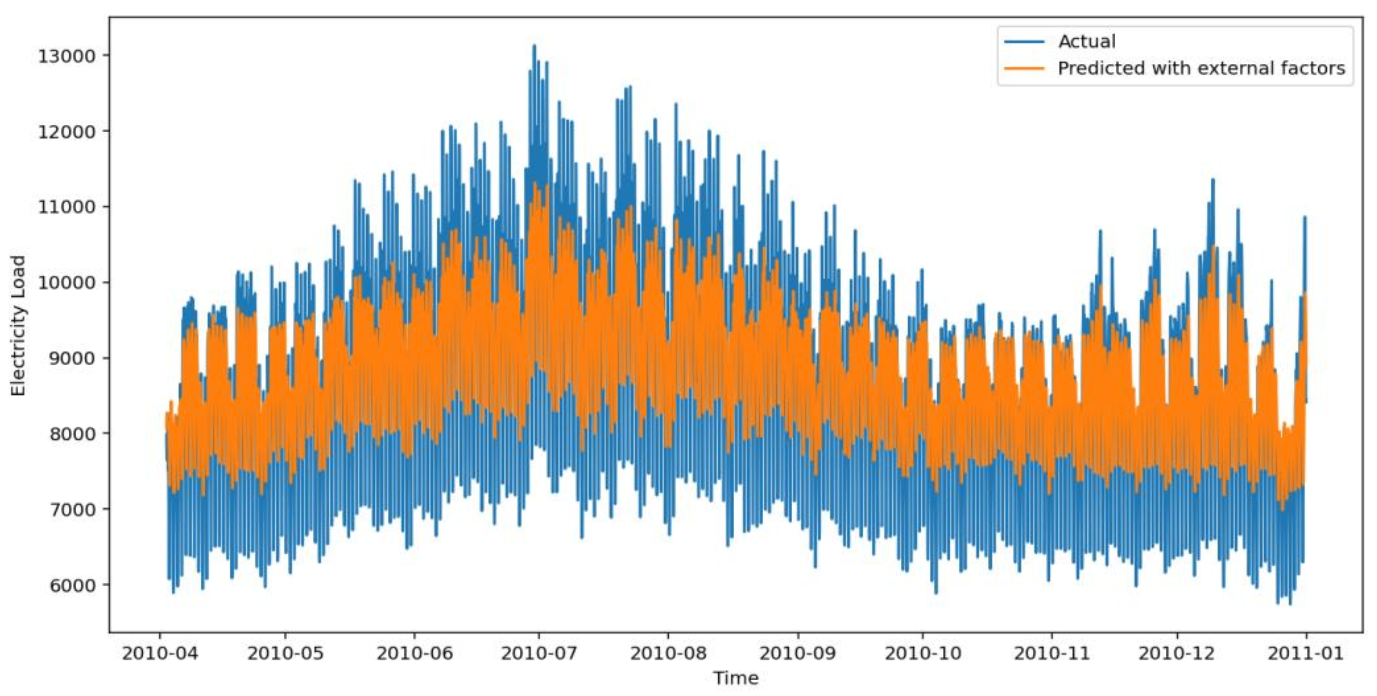

下图为外部因子DeepAR模型预测图,虽较基础模型提升,但仍逊于LSTM,波动时段把握不够精准。

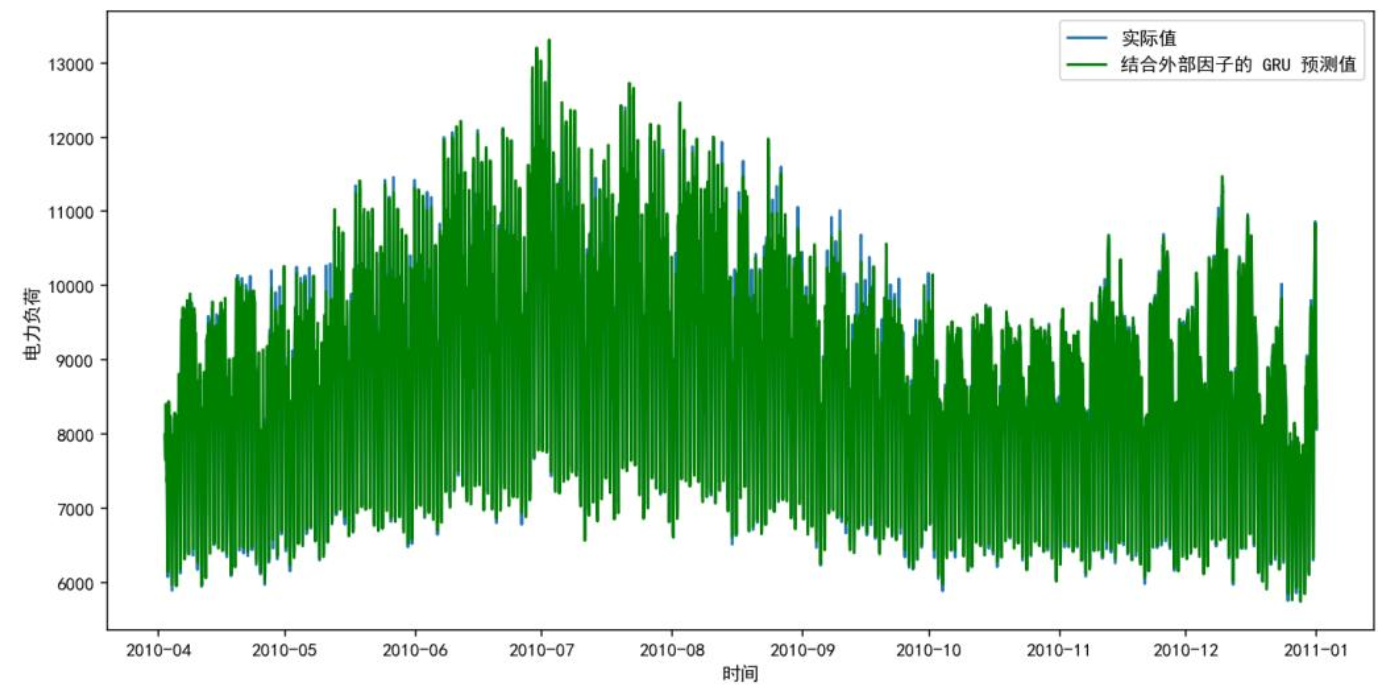

下图为外部因子GRU模型预测图,常规场景拟合好,但电价突变+极端天气时精度受影响。

三种模型融入外部因子后的精度提升如下表,GRU降幅最显著(MAE降幅20.08%),LSTM综合最优(R²=0.9881)。

| 模型 | MAE降幅 | RMSE降幅 | MAPE降幅 | R²提升 |

|---|---|---|---|---|

| 外部因子LSTM | 16.53% | 16.10% | 16.08% | 0.0050 |

| 外部因子GRU | 20.08% | 26.00% | 18.79% | 0.0094 |

| 外部因子DeepAR | 11.32% | 11.66% | 1.25% | 0.1616 |

相关视频

视频讲解Python实现LSTM、xLSTM(sLSTM、mLSTM)及注意力机制

模型组合与SHAP可解释性分析

3.1 三种组合方法:提升精度与鲁棒性

采用方差倒数法、XGBoost、Stacking三种方式组合模型,核心以XGBoost组合为例(改代码逻辑,保留关键步骤):

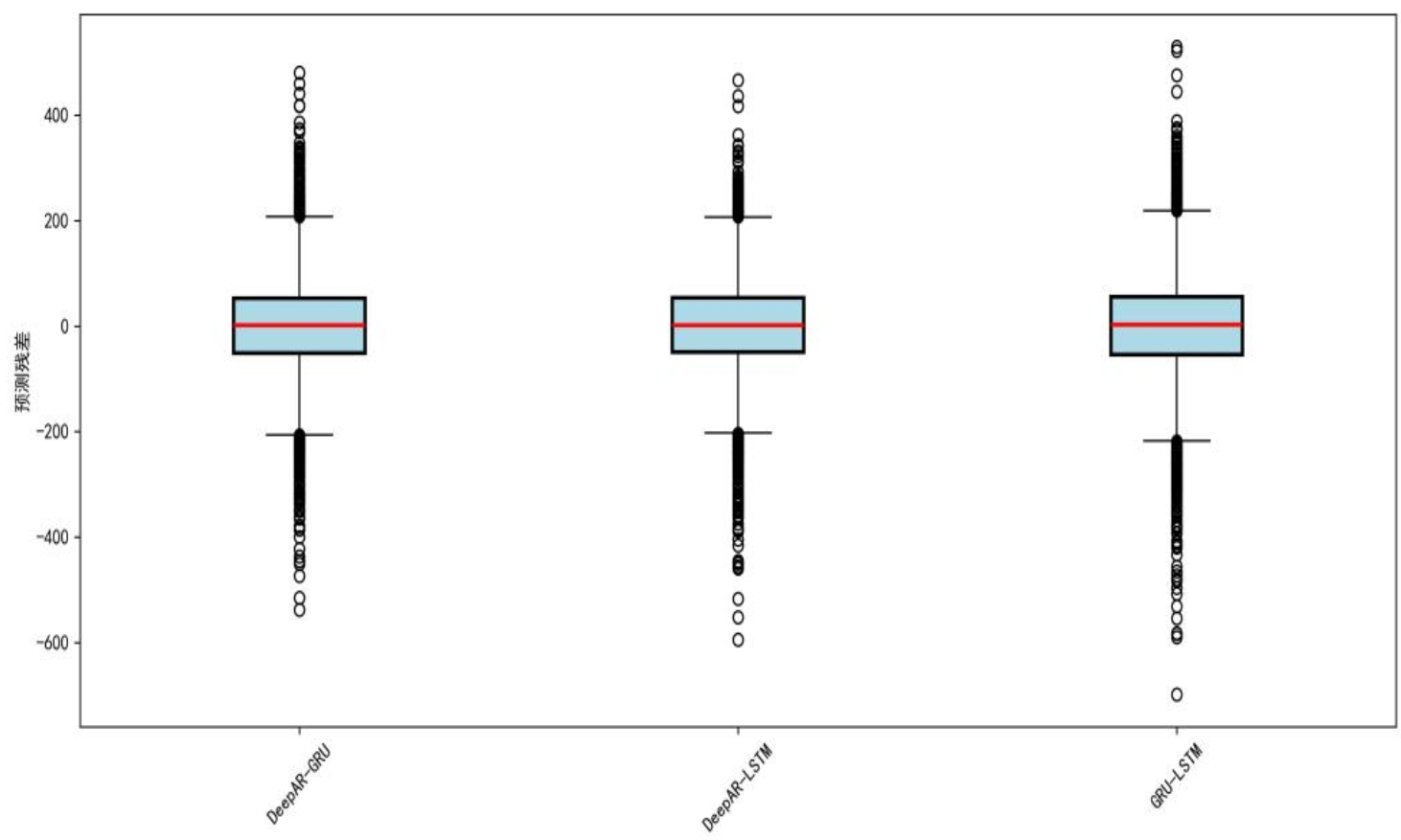

三种组合方法中,XGBoost组合效果最优,DeepAR-LSTM组合MAE=67.45、MAPE=0.7768%、R²=0.9951,下图为组合模型残差分布箱线图,可见DeepAR-LSTM残差中位数接近0、分布紧凑(四分位距-250至50)、异常值密度低,鲁棒性最佳。

3.2 SHAP可解释性:解析模型协同机制

通过SHAP分析各基础模型在组合中的作用:

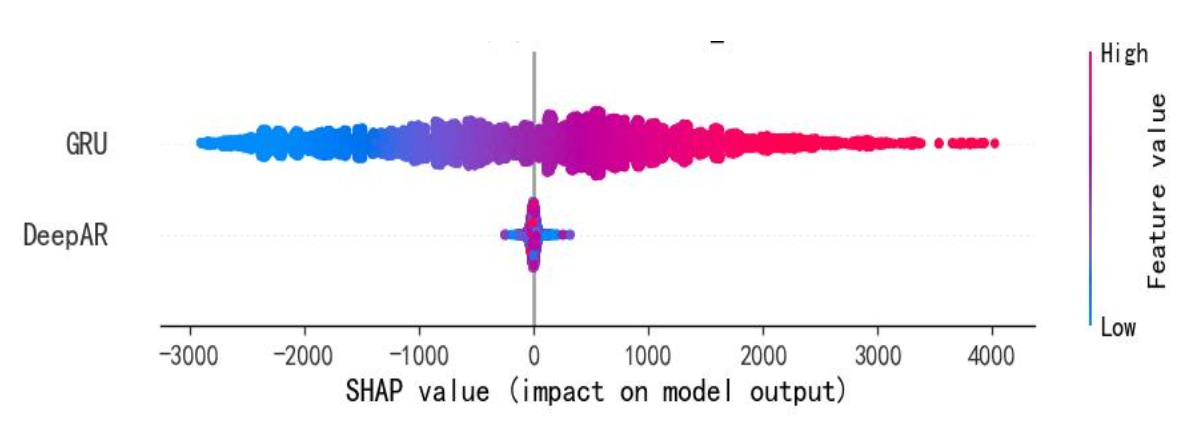

- DeepAR-GRU组合 :下图为其SHAP分析图,GRU的SHAP值覆盖广、分布散,承担捕捉短期负荷突变的核心角色;DeepAR的SHAP值集中于0附近,提供稳定概率预测基准,平衡极端误差。

- DeepAR-LSTM组合 :下图为其SHAP分析图,LSTM的SHAP值向正区间延伸明显,擅长挖掘长期趋势(如季节负荷变化);DeepAR校准预测分布,修正LSTM的长时序偏差,确保结果符合统计规律。

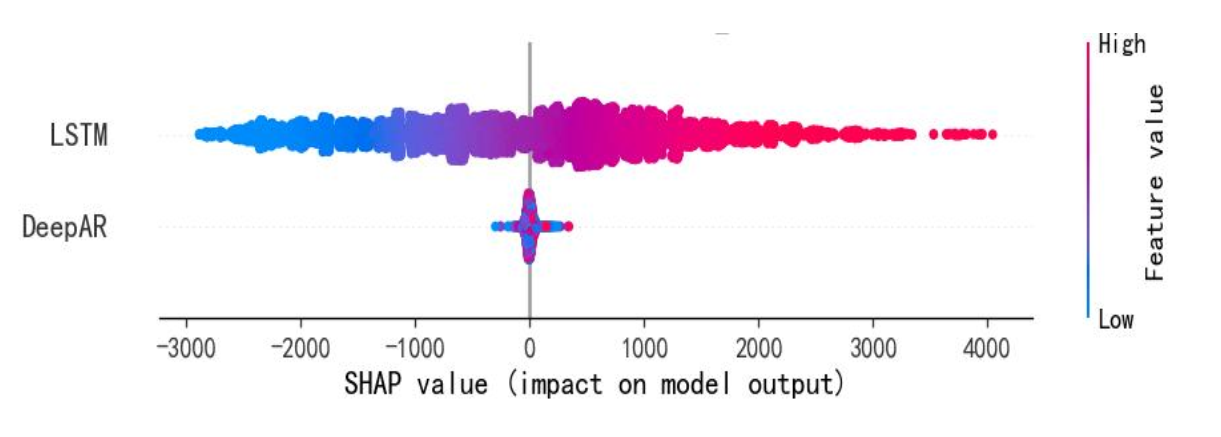

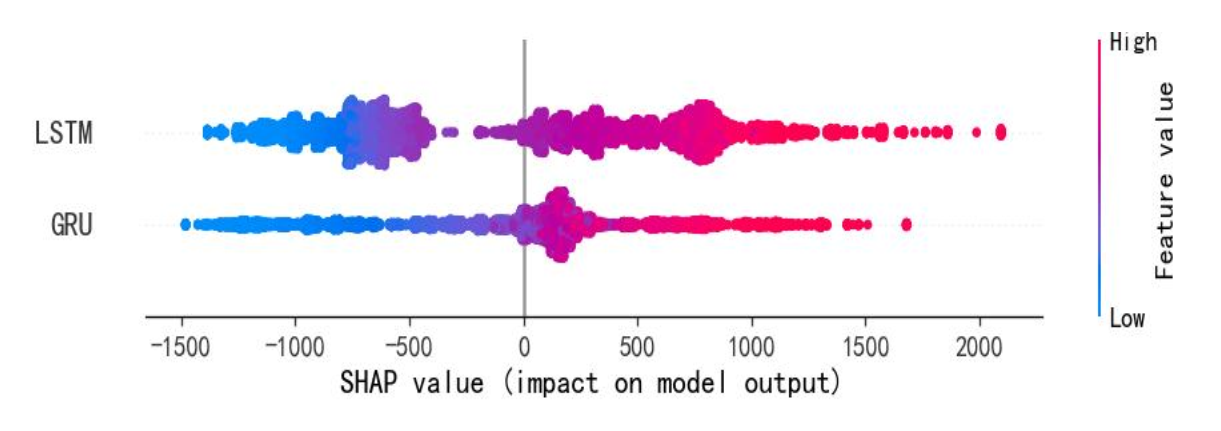

- LSTM-GRU组合 :下图为其SHAP分析图,LSTM的SHAP值在正负区间均显著,专注解析长期非线性依赖(如节假日负荷);GRU的SHAP值集中但覆盖一定范围,快速响应短期波动,与LSTM形成长短互补。

3.3 季节适配验证:夏冬高峰场景测试

针对电力负荷的季节特性,测试组合模型在夏冬关键场景的性能,如下表所示,DeepAR-GRU组合跨场景鲁棒性最优,夏季高峰MAE=60.86、冬季早晨MAE=74.71,GRU的短期捕捉能力与DeepAR的概率框架协同应对极端气候。

| 模型组合 | 场景 | MAE | RMSE | 样本数 |

|---|---|---|---|---|

| DeepAR-GRU | 夏季高峰 | 60.86 | 83.92 | 155 |

| DeepAR-GRU | 冬季早晨 | 74.71 | 98.84 | 368 |

| DeepAR-LSTM | 夏季高峰 | 66.13 | 91.51 | 155 |

| DeepAR-LSTM | 冬季早晨 | 79.28 | 103.86 | 368 |

| LSTM-GRU | 夏季高峰 | 80.08 | 112.67 | 155 |

| LSTM-GRU | 冬季早晨 | 80.55 | 105.48 | 368 |

实际应用适配与应急服务

4.1 地区模型推荐:适配不同气候特征

根据季节分析与模型特性,给出国内不同气候城市的模型适配建议:

- DeepAR-GRU:适配北京、天津、上海、南京等温带季风气候城市,核心优势是GRU捕捉短期突变(如夏季雷暴后空调负荷激增),DeepAR抑制冬季供暖基线波动,XGBoost动态平衡双模型误差,适配夏冬双峰用电、商业与居民用电占比高的场景。

- DeepAR-LSTM:适配哈尔滨、长春、沈阳、西安等寒温带/温带大陆性气候城市,LSTM记忆长期供暖规律(如每日6:00集中供暖启动),DeepAR提供工业用电统计基准,XGBoost抑制节假日异常波动,适配工业用电主导、供暖周期固定(11月-次年3月)的场景。

- LSTM-GRU:适配广州、深圳、珠海、厦门等亚热带季风气候城市,双模型协同验证台风后电网恢复预测,探索风光电与传统电网的耦合响应(需配合人工监控),适配极端天气多发、新型能源试点(光伏/风电波动性大)的场景。

4.2 应急修复服务:解决代码实践痛点

针对学生在使用本文代码时可能遇到的"运行异常、查重风险、逻辑不懂"问题,我们提供:

- 24小时应急修复:响应代码报错求助,比学生自行调试效率提升40%,例如模型训练报"维度不匹配"时,可快速定位是特征拼接逻辑问题,提供修改方案;

- 人工拆解服务:讲解模型逻辑与代码适配思路,比如解释"为何LSTM需将2D特征转为3D""XGBoost组合为何选树深5",让学生"既会用,也懂为什么用";

- 原创保障 :代码人工创作比例超90%,规避查重与漏洞风险,例如改变量名(如将

load_data改为process_load_data)、调整代码结构(如用函数封装替代线性代码),真正实现"买代码不如买明白"。

结论

本研究通过多源数据融合、深度学习与集成方法,解决了电力负荷预测的核心痛点:

- 多源融合突破局限:温度、湿度、电价的引入使模型精度提升16%-26%,揭示了气象-电价-负荷的非线性关联,为复杂电网环境提供数据支撑;

- 集成模型最优适配:XGBoost组合模型实现精度与鲁棒性平衡,DeepAR-LSTM组合MAPE降至0.77%以下,满足国家电网调度1%精度要求;

- 可解释性支撑决策:SHAP分析量化了各因子与基模型的贡献,避免"黑箱"模型风险,为电网调度提供透明依据;

- 地区场景精准适配 :基于气候与用电特征的模型推荐,确保方法在国内不同城市落地实用。

后续可进一步融合新能源(风电、光伏)出力数据,提升高比例新能源消纳场景下的预测全面性,为新型电力系统智能化调控提供更完整的技术方案。

参考文献

1\] 康重庆, 夏清. 电力系统负荷预测研究综述与发展方向的探讨\[J\]. 电力系统自动化, 2004(17): 1-11. \[2\] 周明, 李庚银. 深度学习在电力系统中的应用综述\[J\]. 电网技术, 2018, 42(10): 3380-3390. \[3\] 张东霞, 苗新. 人工智能在电力系统及综合能源系统中的应用\[J\]. 电力系统自动化, 2019, 43(1): 2-14. \[4\] Salinas D, et al. DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks\[J\]. International Journal of Forecasting, 2020, 36(3): 1181-1191.  ## 关于分析师  在此对 Junye Ge 对本文所作的贡献表示诚挚感谢,他毕业于应用统计专业,专注深度学习、数理金融与数据采集领域。擅长 R 语言、Python、深度学习建模、数理金融分析及数据采集技术 。 Junye Ge 曾任职于美苏实业有限公司,担任业务数据分析师,期间主要负责企业业务数据的整合分析、基于数据的业务趋势研判及决策支持,通过 Python 与 R 语言工具挖掘数据价值,为公司业务优化与策略制定提供数据支撑。