无人机产业正以前所未有的速度席卷各行各业,从农业植保、电力巡检到航拍测绘、物流配送、应急救援,其应用边界不断拓展。

产业的爆发式增长,带来了对专业人才的巨大渴求。在此背景下,全国各大院校纷纷抢滩布局,将无人机应用技术专业设为新兴重点专业。然而,在蓬勃发展的表象之下,无人机飞行实践教学却面临着诸多现实困扰。虚拟仿真技术的出现,为破解这些困局、重塑实践教学体系提供了解决方案。

政策与产业双驱

无人机专业成"黄金赛道"

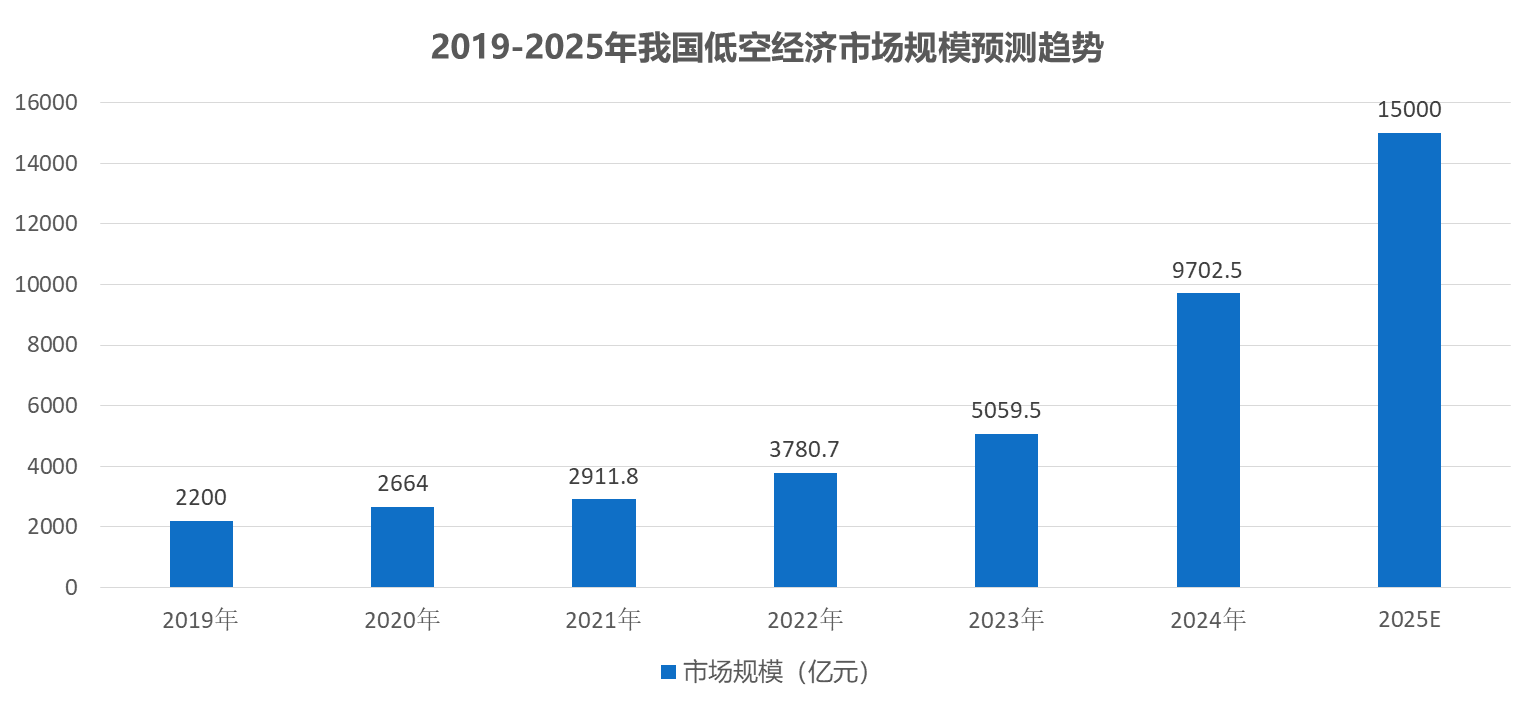

国家"十四五"规划将无人机产业列为战略性新兴产业,低空空域改革等政策持续释放红利,据相关行业报告预测,到2025年,我国无人机市场总规模将超过2000亿元。低空经济的爆发式增长正推动无人机专业成为的"黄金赛道"。

低空经济的爆发式增长正推动无人机专业成为的"黄金赛道"

低空经济的爆发式增长正推动无人机专业成为的"黄金赛道"

这股办学热潮的背后,是清晰的人才缺口。人社部数据显示,未来五年,我国无人机行业整体人才缺口超450万。

据统计,全国已有402所院校开设无人机相关专业,覆盖本科与专科层次,在校生总规模突破10万人。其中,高职院校是无人机人才培养的主力军。355所专科院校开设相关专业的年招生规模达3.2万人,占全国总量的80%。

当前,无人机教育已形成"本科攻技术、专科强技能"的分层培养格局。随着国家500亿元低空基建投资落地,预计到2027年,相关专业在校生规模将突破20万人。这场由产业变革驱动的教育革命,正在重塑中国航空技术的未来图景。

痛点凸显

无人机飞行专业实践教学的现实困境

巨大的市场拉力与政策推力,共同催生了无人机专业的"遍地开花"。然而,办学规模的快速扩张,也对无人机专业教学,尤其是核心的实践教学,提出了严峻的考验。实践教学面临成本、安全、内容与评估等多重现实困境。

无人机飞行实践教学面临成本、安全、内容与评估等多重现实困境

无人机飞行实践教学面临成本、安全、内容与评估等多重现实困境

1、设备损耗与维护成本高

用于教学的专业级无人机价格昂贵,配套的模拟器、飞控系统等设备投入更是不菲,初学者操作不当、天气突变或设备故障时,易导致"炸机",维修费用高昂。对于办学经费本就紧张的学校而言,这笔"学费"过于沉重,导致许多学校"不敢飞"、"舍不得飞",实践难以深入开展。

2、安全与时空限制突出

无人机集群飞行实验因节点多、覆盖广,不仅空域申请困难,还易发生坠机事故;农业植保实验需匹配作物生长周期;电力巡检实训易受雷暴天气影响等,导致实验难以重复实施。

3、技能与产业需求脱节

传统教学易陷入"重考证、轻实战"的误区。多数院校仅围绕CAAC执照考试开展基础训练,忽略植保作业中的"药液雾化调整"、电力巡检的 "故障应急处理" 等企业核心需求,导致学生"持证难上岗"。湖南某职校调研显示,未接受场景化训练的学生入职后,需额外接受3个月企业培训才能独立作业。

4、教学评估方式滞后

"一师对多生"模式下,教师难以精准记录每位学生的操作细节,如打杆量、姿态调整时机等。评估多依赖飞行结果(是否成功起飞、悬停、降落),缺乏对其操作过程进行精细化、数据化的分析与指导,导致教学效率低下。

破局赋能

虚拟仿真重塑无人机实践教学

针对传统无人机实训的多重瓶颈。深度融合人工智能、混合现实、高精度建模与飞行仿真等技术的"无人机飞行虚拟仿真实训室"应运而生,为无人机飞机专业打造构建集原理认知、模拟训练、虚实融合操作及智能评估于一体的先进实训教学环境。

无人机飞行虚拟仿真实训室

无人机飞行虚拟仿真实训室

"无人机飞行虚拟仿真实训"破解了传统实训的安全与成本瓶颈。借助CAVE沉浸式系统、MR大空间协同系统和XR数字工作站,学生通过连接真实的遥控器,可以在高度仿真的城市、山地、农田等复杂3D场景中进行训练,无惧设备坠毁、人员伤亡或恶劣天气的影响。

虚拟仿真实训可以模拟不同机型的飞行特性,以及风雨、电磁干扰等复杂环境。学生可以先在虚拟环境中练习高难度的"八字绕飞"、"精准降落"等科目,熟练后再进行真机飞行,数据显示,某学校采取"虚实结合"的虚拟仿真实训,设备损耗率下降了70%以上。

在提升教学成效方面,"无人机飞行虚拟仿真实训"构建了从原理认知到技能认证的全链条、沉浸式学习路径。通过3D交互显示系统,抽象的空气动力学原理和飞控系统变得可视化、可交互;MR智能互动沙盘则允许学生实时调整飞行参数并观察动态响应,将理论验证融入实践。

此外,AI虚拟教师贯穿整个学习过程,它能基于个人知识库、能力图谱和学习图谱,为每位学生提供个性化指导、实时反馈并动态推送训练内容。当学生进行"航线规划与执行"考核时,系统会自动记录其航线与标准航线的偏差、飞行高度的稳定性等数据,并给出客观评分。教师可以根据数据报告,进行精准的个性化指导,实现"因材施教"。

这种"理论可视、技能可练、短板可补"的闭环,极大地提升了技能培养的效率和深度。

虚拟仿真技术破解传统实训的安全与成本瓶颈

虚拟仿真技术破解传统实训的安全与成本瓶颈

结语

虚拟仿真技术正在重塑无人机教育的生态格局。"无人机飞行虚拟仿真实训"作为一个融教学、训练、评估与管理于一体的智慧教育生态系统,通过构建"虚实共生"的训练体系,不仅能解决设备成本高、安全风险大等痛点,更能为培养适应未来低空经济发展的复合型人才提供强大支撑。