在高性能计算与系统开发中,内存布局(Memory Layout) 是决定程序性能的核心因素之一。CPU 缓存利用率、数据对齐方式、结构体紧凑性及对象访问局部性,都会直接影响程序运行效率。仓颉语言(Cangjie)在语言层面融合了编译器分析、类型系统优化与布局控制语义,为开发者提供了安全而灵活的内存布局调优手段。本文将从布局原理、优化机制与工程实践三个角度,深入解析仓颉的内存优化体系。

一、语言层面的布局控制语义

仓颉的类型系统天生具备"结构化内存映射"能力。其底层对象模型由两类布局控制关键字主导:

-

@packed:强制字段紧凑排列,取消默认填充(padding); -

@aligned(n):指定类型或结构的对齐粒度(alignment)。

这种显式布局控制在系统接口、嵌入式开发与与 C/C++ 交互时尤为关键。例如在网络协议解析或二进制文件读写中,字节级布局的一致性直接影响可移植性与性能。仓颉编译器在生成机器码时会根据注解自动推导偏移量与对齐策略,从而保证二进制兼容性。

更值得关注的是,仓颉语言支持 字段重排序优化(Field Reordering Optimization)。在无显式对齐约束的情况下,编译器会根据字段类型大小自动调整声明顺序,以减少结构体空洞,从而最大化缓存行利用率。这一优化在不破坏 ABI(应用二进制接口)前提下完成,开发者无需手动干预。

二、仓颉编译器的内存访问优化策略

仓颉的编译器通过 内存访问模式分析(Memory Access Pattern Analysis) 与 数据局部性预测(Data Locality Prediction) 来提升运行时效率。其核心思想是:在编译期尽可能推导出访问顺序与缓存行为,从而生成符合 CPU 预取策略的布局。

例如,在结构体数组(SoA, Structure of Arrays)与数组结构(AoS, Array of Structures)之间,仓颉编译器可以自动选择最优存储模型。若检测到代码中存在高度并行的向量化操作(如矩阵乘法或数据流计算),编译器会倾向于 SoA 布局,以利于 SIMD(单指令多数据)指令集优化;若更多为对象整体访问,则保持 AoS 形式以减少地址计算开销。

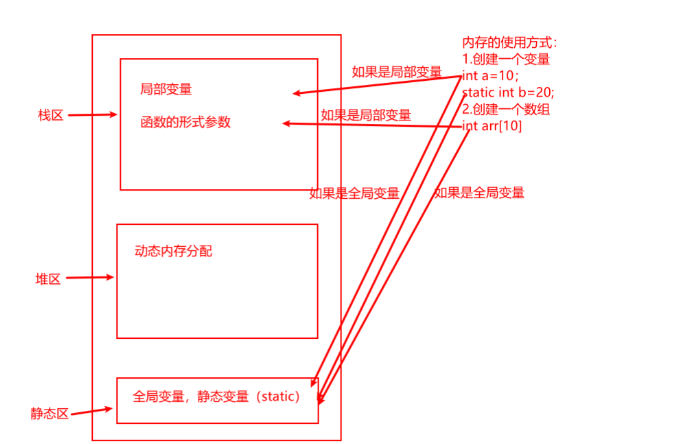

这种自动布局推导机制结合仓颉的 类型推理系统 与 逃逸分析(Escape Analysis),能够判断对象是否长期驻留堆区或短期存在栈上,从而决定分配策略。短生命周期对象可在栈上分配,以提升分配与回收效率。

三、实践:缓存友好的数据结构优化

在仓颉的高性能计算实践中,一个常见的性能瓶颈来自缓存未命中(cache miss)。通过合理布局结构体字段与优化内存对齐,可以显著降低缓存开销。

仓颉的运行时内存管理器支持 内存池(Memory Pool)与对象分区(Object Segmentation) 技术。开发者可根据对象大小、生命周期及访问模式,定义不同的分配区(Arena)。这种做法减少了堆碎片,并确保同类对象聚集在连续内存区中,提升访问局部性。

此外,仓颉提供了 结构内嵌(Inline Struct) 机制,可将小型对象直接嵌入父结构内,避免额外的指针间接访问。此特性在频繁访问的小型数据节点(如图结构、链表节点)中尤为有效。

四、专业思考:布局优化的边界与工程哲学

仓颉的内存布局优化并非追求极限"压缩",而是强调 性能---安全---可维护性的平衡 。在某些场景中,过度压缩结构体可能破坏内存对齐,导致 CPU 访问延迟;而过多手动控制布局也会降低代码可移植性。因此,仓颉采用了"显式指导 + 编译期决策"的理念:开发者只需通过注解表达意图,其余由编译器自动完成。

从语言演进角度看,未来仓颉计划引入 热路径布局分析(Hot Path Layout Analysis) 与 数据流驱动的动态重布局(Dynamic Re-layout)。这意味着运行时可根据程序热点动态调整内存分布,使缓存命中率持续最优,实现"自适应内存优化"。

五、总结

仓颉语言的内存布局优化体系不是简单的语法糖,而是一种系统级的性能设计哲学。通过编译器层的静态分析、布局自动推导与内存分配策略协同,仓颉实现了安全、高效、工程化的内存使用模式。对于需要在性能与安全间平衡的开发者而言,仓颉提供了一个"智能布局"的解决方案------让开发者不再与缓存失配、堆碎片和对齐错误作斗争,而是将优化融入语言本身。