告别繁琐绘图!一键生成系统架构图,助力大学生高效完成课业

工具地址: https://www.anqstar.com/

一、技术背景与问题引入:大学生绘图的那些 "烦心事"

在计算机专业的学习旅程中,从课程作业、课程设计到毕业论文(设计),系统架构图始终是不可或缺的重要组成部分。它不仅是对系统设计思路的直观呈现,更是老师评判我们技术理解程度、方案可行性的关键依据。然而,传统的系统架构图绘制方式,却让不少同学倍感困扰,甚至成为影响课业进度的 "绊脚石"。

1.1 传统绘图效率低下,占用大量学习时间

无论是使用 Visio、DrawIO 等专业绘图工具,还是借助 PPT、Word 的绘图功能,绘制系统架构图都需要手动拖拽组件、连接线条、调整布局。对于刚接触系统设计的大学生来说,往往需要反复修改组件位置、调整线条走向,才能呈现出清晰、规范的架构图。以一次课程设计为例,仅绘制系统架构图就可能花费 2-3 小时,而这些时间本可以用于核心功能代码编写、逻辑梳理或文档完善。

1.2 非专业绘图易出错,影响课业评分

系统架构图有着严格的规范和逻辑要求,比如不同层级的组件需区分清晰(如表现层、业务逻辑层、数据访问层)、组件间的依赖关系要准确无误。但由于缺乏专业绘图经验,很多同学绘制的架构图常出现 "层级混乱""依赖关系错误""组件标识不规范" 等问题。在课程作业或毕设评审中,不规范的架构图不仅会让老师难以快速理解系统设计思路,还可能直接影响最终评分。

1.3 跨工具协作困难,适配不同课业提交需求

不同课程、不同老师对系统架构图的提交格式要求可能不同,有的要求提交 PNG 图片,有的需要 SVG 矢量图,还有的则要求嵌入 Word 文档中。传统绘图方式下,若需切换格式,可能需要重新调整图片分辨率、适配文档布局,甚至重新绘制部分内容。尤其是在团队协作完成课程设计时,多人使用不同工具绘制的架构图难以整合,进一步增加了课业完成的难度。

二、功能介绍:一键生成系统架构图,解决大学生绘图痛点

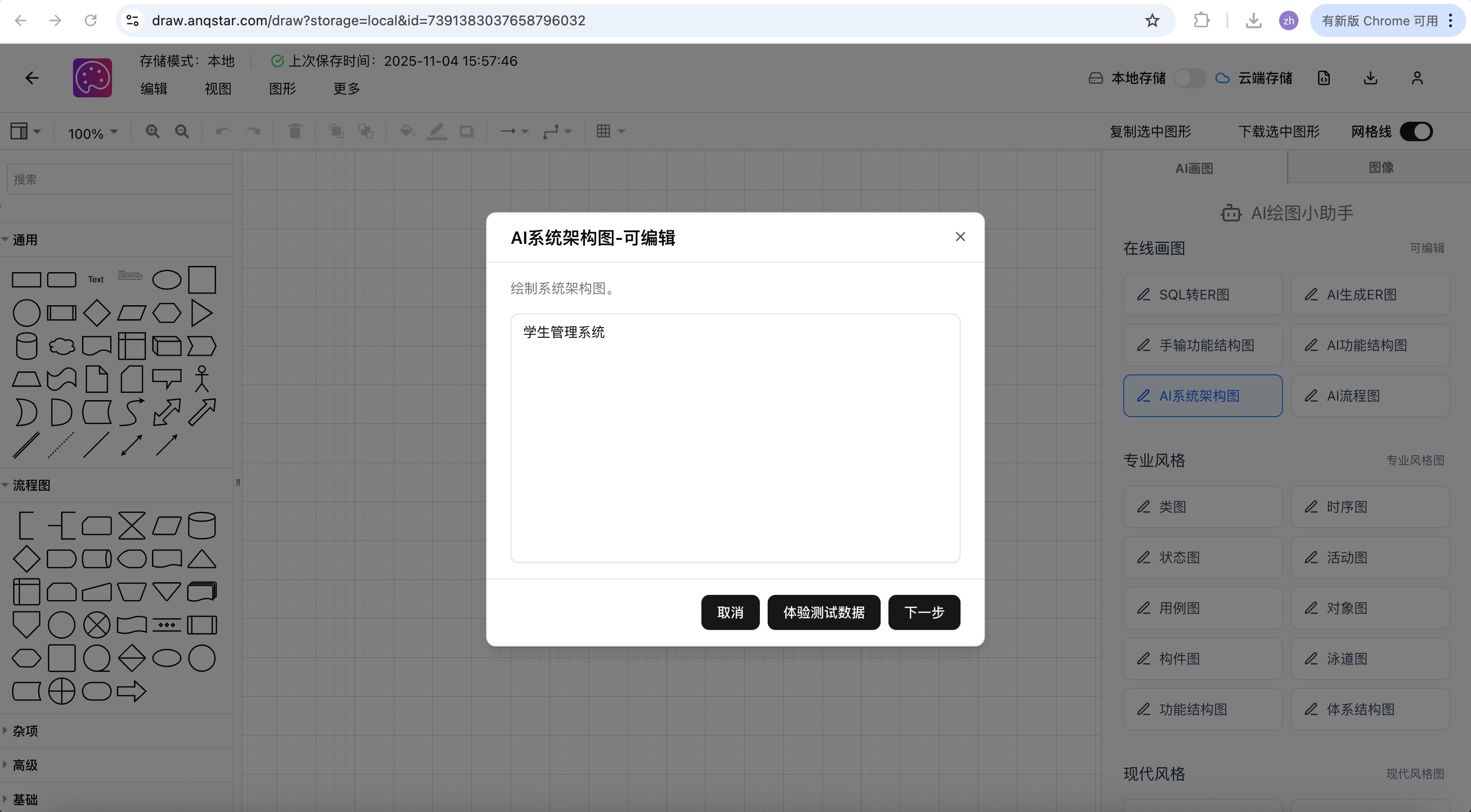

针对大学生在课业中绘制系统架构图的痛点,"一键生成系统架构图" 功能应运而生。该功能无需复杂操作,只需简单输入系统核心信息,即可快速生成规范、美观、符合专业要求的系统架构图,完美适配课程作业、课程设计、毕设论文等多种场景。

2.1 极简操作流程,零基础也能快速上手

该功能的操作流程极为简单,全程无需专业绘图知识:

- 输入系统基础信息:在网页端或客户端界面,填写系统名称、核心功能模块(如 "用户管理模块""订单处理模块""数据存储模块");

- 选择架构层级模板:根据课业需求,从预设模板中选择合适的架构层级(如 MVC 架构、微服务架构、三层架构等,覆盖计算机专业常见课程设计场景);

- 一键生成与导出:点击 "生成架构图" 按钮,系统自动完成组件布局、线条连接与标注,生成后可直接导出为 PNG、SVG、PDF 等多种格式,满足不同提交要求。

即使是刚接触系统设计的大一、大二学生,也能在 10 分钟内完成从信息输入到架构图导出的全过程。

2.2 预设专业模板,适配多种课业场景

考虑到大学生不同课业的需求差异,该功能内置了丰富的预设模板,覆盖计算机专业常见的系统架构类型:

- 课程作业模板:针对 "面向对象程序设计""数据库系统原理" 等课程,提供简易三层架构(表现层、业务层、数据层)模板,满足基础作业的绘图需求;

- 课程设计模板:适配 "Web 开发""移动应用开发" 等课程设计,提供 MVC、MVVM 架构模板,支持添加 "前端框架(如 Vue、React)""后端框架(如 Spring Boot、Django)""数据库(如 MySQL、MongoDB)" 等组件;

- 毕设专属模板:针对复杂的毕业设计,提供微服务架构、分布式架构模板,支持自定义服务拆分(如 "用户服务""支付服务""物流服务")、中间件(如 Redis、RabbitMQ)添加,满足大型系统设计的绘图需求。

2.3 支持灵活修改,满足个性化调整需求

生成架构图后,若需根据课业要求调整细节,该功能也提供了便捷的修改工具:

- 组件编辑:可直接拖拽组件调整位置,修改组件名称、图标样式(如将 "数据库" 组件替换为 MySQL、Oracle 专属图标);

- 关系调整:支持添加 / 删除组件间的依赖线条,修改线条样式(如实线表示直接依赖、虚线表示间接依赖);

- 样式自定义:可调整整体配色方案(如默认的 "专业蓝""学术灰",或自定义 RGB 颜色)、字体大小,确保架构图与课业文档风格统一。

三、原理说明:前后端 + 测试开发协同,保障功能稳定高效

"一键生成系统架构图" 功能的实现,依赖于前端、后端技术的协同配合,同时通过测试开发保障功能的稳定性与准确性,让大学生在使用过程中无需担心技术故障。

3.1 前端技术:打造直观、流畅的操作体验

前端是用户直接接触的部分,其核心目标是让大学生能够轻松输入信息、快速获取架构图,主要依赖以下技术:

- 组件化开发(Vue/React):采用 Vue 或 React 框架进行组件化开发,将 "信息输入区""模板选择区""架构图预览区" 拆分为独立组件。例如,"模板选择区" 通过封装下拉菜单组件,支持用户快速切换不同架构模板;"架构图预览区" 则通过组件化渲染,实现架构图的实时预览 ------ 当用户修改组件名称时,预览区可即时更新,无需刷新页面。

- SVG 矢量图渲染:为保证架构图在不同分辨率下清晰无锯齿,前端采用 SVG 矢量图技术渲染架构图。SVG 格式不仅支持无限放大而不失真,还可通过 JavaScript 动态修改组件属性(如颜色、位置)。例如,当用户拖拽组件时,前端通过监听鼠标事件,实时更新 SVG 元素的坐标信息,实现组件的平滑移动。

- 响应式布局适配:考虑到大学生可能使用电脑、平板等不同设备操作,前端采用响应式布局(基于 Bootstrap 或 Tailwind CSS)。在电脑端,界面分为 "左侧信息输入 + 右侧预览" 的双栏布局;在平板端,自动切换为 "上下分栏" 布局,确保在不同设备上都能正常操作。

- 本地缓存(LocalStorage):为防止用户因意外关闭页面丢失已输入信息,前端通过 LocalStorage 存储用户输入的系统信息、选择的模板类型。当用户重新打开页面时,前端自动读取 LocalStorage 中的数据,恢复之前的操作状态,避免重复劳动。

3.2 后端技术:实现架构图的智能生成与数据处理

后端是功能的 "大脑",负责接收前端传递的信息、按照专业逻辑生成架构图数据,并处理导出、存储等需求,主要涉及以下技术:

- 接口设计(RESTful API):后端设计 RESTful API 接口,实现前端与后端的数据交互。例如,当前端点击 "生成架构图" 时,通过 POST 请求将 "系统名称、模块列表、模板类型" 等信息传递给后端接口(如/api/architecture/generate);后端处理完成后,返回包含架构图组件位置、依赖关系的 JSON 数据,前端再根据该数据渲染 SVG 图。

- 架构规则引擎:后端核心是 "架构规则引擎",它根据用户选择的模板类型,按照专业的系统架构规范生成架构图数据。例如,当用户选择 "三层架构模板" 时,规则引擎会自动按照 "表现层→业务逻辑层→数据访问层" 的层级顺序分配组件位置,并默认添加各层间的依赖关系(如表现层依赖业务逻辑层,业务逻辑层依赖数据访问层);若用户选择 "微服务架构模板",规则引擎则会根据模块数量自动分配服务节点位置,添加服务注册中心(如 Eureka)、网关(如 Gateway)等核心组件。

- 数据存储与导出服务:后端采用 MySQL 数据库存储用户的常用模板、历史生成记录(需用户授权),方便用户后续快速调用;同时集成导出服务,支持将架构图数据转换为 PNG(通过 Java 的 BufferedImage 或 Python 的 PIL 库)、SVG(直接输出 XML 格式)、PDF(通过 iText 或 ReportLab 库)等格式。例如,当用户选择导出 PNG 时,后端接收前端传递的 SVG 数据,通过工具类将 SVG 转换为 PNG 图片流,再返回给前端供用户下载。

- 性能优化(缓存 + 异步处理):为应对多个用户同时生成架构图的场景,后端采用 Redis 缓存常用模板的规则数据(如三层架构、MVC 架构的默认组件位置规则),减少数据库查询次数;对于导出大尺寸架构图(如包含 20 + 组件的微服务架构图)的请求,采用异步处理(基于 Spring Boot 的 @Async 或 Celery),避免用户等待时间过长,提升使用体验。

3.3 测试开发:保障功能稳定,避免绘图出错

为确保 "一键生成系统架构图" 功能在大学生课业场景中稳定运行、生成的架构图准确无误,测试开发环节必不可少,主要通过以下方式实现:

- 单元测试:验证核心逻辑准确性

针对后端的 "架构规则引擎",编写单元测试用例(使用 JUnit 或 Pytest),覆盖不同模板类型、不同模块数量的场景。例如,测试 "三层架构模板下,输入 5 个业务模块时,组件是否按层级正确排列""微服务架构模板下,添加 Redis 组件后,是否自动与数据层组件建立依赖关系"。通过单元测试,确保架构图生成的核心逻辑无错误。

- 接口测试:保障前后端数据交互正常

采用 Postman 或 JMeter 工具,对后端的 RESTful API 接口进行测试,验证接口的参数校验、响应速度、异常处理能力。例如,测试 "前端传递空的模块列表时,接口是否返回正确的错误提示""同时发送 100 个生成架构图的请求时,接口是否能正常响应且无数据丢失"。通过接口测试,避免因前后端数据交互问题导致架构图生成失败。

- UI 自动化测试:模拟用户操作,排查前端问题

使用 Selenium 或 Cypress 工具,模拟大学生的实际操作流程(如输入系统信息、选择模板、生成并导出架构图),验证前端界面的功能正确性与兼容性。例如,测试 "在 Chrome、Edge、Safari 浏览器中,拖拽组件是否正常""导出 SVG 格式后,用绘图软件打开是否无格式错乱"。通过 UI 自动化测试,确保不同浏览器、不同设备上的前端体验一致。

- 用户验收测试(UAT):贴合课业场景验证

邀请计算机专业的大学生参与用户验收测试,让他们基于真实的课业需求(如 "完成 Web 课程设计的 MVC 架构图""绘制毕设的分布式系统架构图")使用该功能,并收集反馈。根据用户反馈,优化功能细节,例如 "增加 Python Django 框架的专属组件图标""优化微服务架构图的默认布局,减少线条交叉",让功能更贴合大学生的实际使用场景。