一、物理层信道编码简介

在无线通信中,物理层要确保数据可靠地穿越充满噪声和干扰的无线环境,这其中,信道编码、交织、加扰以及如 LDPC码和Polar码 这样的先进编码方案,共同构成了通信系统稳定可靠运行的基石。

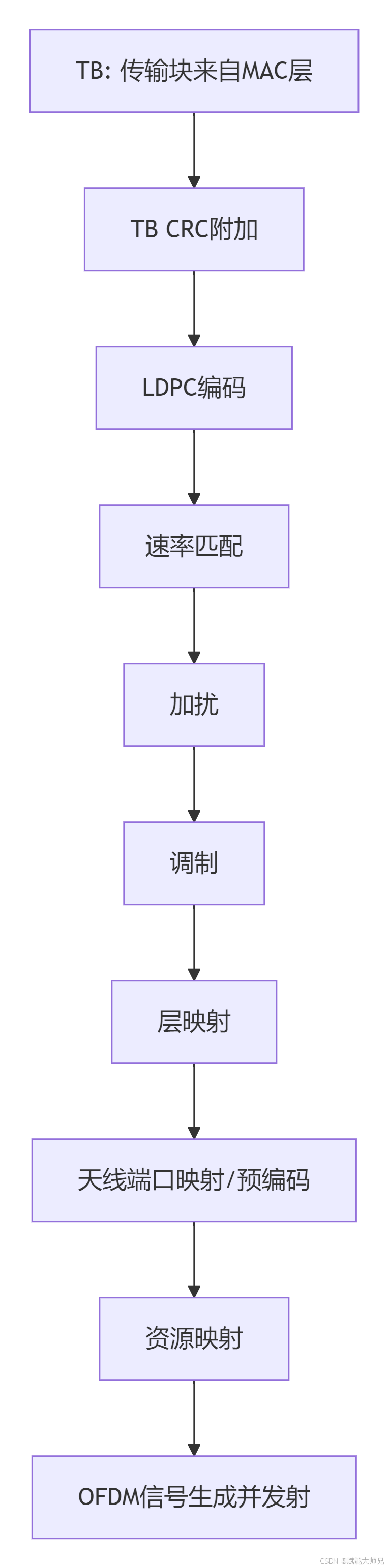

阐述物理层信道编码的过程以及其中涉及到的主要,接收过程与之相反。

(1)TrBlock:来自MAC层传输信道需要发送的数据块。

(2)CRC:对传输层数据块尾部添加CRC,这是一种检错技术。

(3)数据块分段处理,主要考虑MAC层和物理层处理的数据块的大小不同。

(4)数据块分段数据的CRC校验

(5)信道编码LDPC码,Polar码,这是一种纠错技术。

(6)速率匹配(Rate matching)是指传输信道上的比特被重发(repeated)或者被打孔(punctured),以匹配物理信道的承载能力(物理信道的承受能力受信道质量的限制),信道映射时达到传输格式所要求的比特速率。

(7)比特交织:指在传输前,将比特流中的比特重新排列,使差错随机化的过程,交织的实施,基于如下的两个事实:

- 无线信道的干扰,通常是突发性的,而不是持续的、连续的干扰。

- 检错或纠错机制,只能应对个别比特的出错,不能应对大批量的比特的出错。法不责众。

(8)concatenation: 编码块的合并,把分组、速率匹配后数据重新进行合并。

二、理解信道编码、交织与加扰

在物理层发送数据前,数据会经过一系列处理。信道编码、交织 和 加扰 是其中关键的三步,它们目的不同,又协同工作。

| 技术 | 主要目的 | 核心思想 | 举例子 |

|---|---|---|---|

| 信道编码 | 纠错/检错,提升可靠性 | 按规则加入冗余比特,形成码字 | 就像寄送易碎品,加入泡沫填充物(冗余信息),即便外箱有些磕碰(传输误码),内容物也大概率完好。接收方可根据"填充规则"发现甚至纠正损坏。 |

| 交织 | 抵抗突发错误,将长串误码分散 | 打乱发送数据的顺序,在接收端恢复 | 好比在装船前,将一箱箱玻璃杯拆开,按新顺序分散到货舱不同位置。若航行中一个货舱进水(突发干扰),只会损坏少数杯子,而不会毁掉整箱。到港后按原顺序重组,损失就分散了。 |

| 加扰 | 加密、避免长0/1串、区分设备或小区 | 用伪随机序列与数据运算,改变比特特性 | 如同在发送前,用只有收发双方知道的特定序列(伪随机码)将信息"搅乱"加密。同时,它能打破长串的0或1,便于接收端提取时钟信号。 |

在完整的物理层发送流程中,这三者通常协同工作。下图以LTE系统的下行共享信道(DL-SCH)为例,展示了信道编码、交织与加扰的典型位置:

-

信道编码:如图中的核心步骤,它通过引入冗余信息来对抗信道干扰。常用的编码方式包括Turbo码(在4G时代被广泛使用)、卷积码(用于控制信道等),以及5G中主要采用的LDPC码和Polar码。

-

交织:在信道编码之后、加扰之前进行。如图中的交织步骤,它通过重排数据顺序,使在传输中发生的连续突发错误,在接收端解交织后分散成随机的独立错误,从而更利于信道编码进行纠错。

-

加扰:通常在交织之后、调制之前进行。如图中的加扰步骤,它不增加冗余,而是通过一个伪随机序列与数据序列进行运算,实现加密、避免长连0或连1序列、以及区分不同用户或小区等目的。

三、5G的核心编码:LDPC码与Polar码

5G在新空口(NR)中,针对不同场景和数据类型,分别采用了LDPC码和Polar码作为其信道编码方案。

1、LDPC码 (低密度奇偶校验码)

特点:LDPC码是一种线性分组码,其核心是一个稀疏的校验矩阵(即大多数元素为0,非零元素很少,"低密度"由此得名)。它具有强大的纠错能力,性能非常接近香农极限。

在5G中的应用:被选为5G eMBB(增强移动宽带)场景中数据信道的编码方案。这是因为数据信道需要传输大量数据,对吞吐量和速率要求高,LDPC码在长码字情况下性能优异,能很好地满足这一需求。

优势与挑战:

-

优势:译码吞吐率高,适合高速数据传输;纠错能力强。

-

挑战:在高信噪比情况下可能会出现错误平层(即误码率下降到一定程度后难以再进一步降低)。

2、Polar码 (极化码)

特点:Polar码是第一种被严格证明能够达到香农极限的信道编码方法。它通过一种称为"信道极化" 的构造过程,将多个独立的信道"极化"成两类:一类是完美的无噪信道,另一类是全噪信道。信息比特被放置在那些完美的信道上进行传输,从而实现了信道容量的可达。

在5G中的应用:成为5G eMBB场景中控制信道的编码方案。控制信道传输的是关键的控制指令,数据量小但可靠性要求极高,Polar码在短码字上的优异性能正好契合这一需求。

优势与挑战:

-

优势:在短码字情况下性能优异;译码复杂度较低(可采用连续消除列表译码)。

-

挑战:在中长码字译码时,其性能相较于LDPC码等传统编码不具优势。

四、三码之争

1. Turbo码:第一次触碰香农极限的革命

工作原理:

编码端:使用两个或多个并行的卷积编码器,通过一个交织器将数据打乱后送入第二个编码器。这种结构产生了"随机"特性的长码。

译码端:采用两个软输入软输出译码器,它们之间通过交织器连接,并迭代地交换外部信息(Extrinsic Information)。每一次迭代,译码性能都会提升,就像涡轮增压一样,故名"Turbo码"。

优势:

- 在1993年首次以可行的复杂度实现了接近香农极限的性能,引发了通信技术的革命。

劣势:

-

高延迟:迭代译码和串行依赖的结构导致译码延迟较大。

-

明显的错误平层:在低误码率区域,误码率曲线变得平坦,下降缓慢,难以满足极高可靠性的要求。

-

专利壁垒:技术被多家公司持有,授权费用较高。

2. LDPC码:沉寂多年后的王者归来

工作原理:

编码端:使用一个稀疏的校验矩阵来定义码字。所谓稀疏,就是矩阵中绝大多数元素是0,这使得其编码和译码都非常高效。

译码端:采用置信传播算法进行迭代译码。由于其校验矩阵的稀疏特性,译码过程可以高度并行化,就像有很多个小处理器同时在计算,因此吞吐量非常高。

优势:

-

极高的吞吐率:并行译码结构使其非常适合高速数据通信。

-

强大的纠错能力:长码长下性能极其优异,甚至超过Turbo码。

-

较低的错误平层:比Turbo码更低。

劣势:

-

编码复杂度:虽然存在快速编码算法,但编码过程相比Turbo码稍复杂。

-

资源需求:要实现高性能,需要较长的码字,占用一定硬件资源。

3. Polar码:来自理论突破的完美编码

工作原理:

核心思想 - 信道极化:这是Polar码最革命性的概念。它通过一种特定的递归构造,将N个独立的信道"极化"成两种极端类型:

-

完美无噪信道:容量趋近于1,极其可靠。

-

完全噪声信道:容量趋近于0,完全不可靠。

编码端:只将信息比特放置在那些完美无噪信道上传输,而在完全噪声信道上填充收发双方都知道的固定比特(冻结比特)。

译码端:主要采用连续消除列表译码,利用信道极化的特性,按顺序进行译码决策。

优势:

-

理论完备:是第一种被严格证明可以达到香农极限的编码结构。

-

短码性能优异:在码长较短时,其性能优于LDPC和Turbo码。

-

极低的错误平层:在低误码率区域性能卓越,非常适合对可靠性要求极高的控制信令。

-

译码复杂度低:SC译码复杂度仅为O(N log N)。

劣势:

-

中长码性能:在中等码长下,其性能相较于精心设计的LDPC码仍有差距。

-

译码延迟:SCL译码虽性能好,但带有列表大小,增加了复杂度和延迟。

五、总结

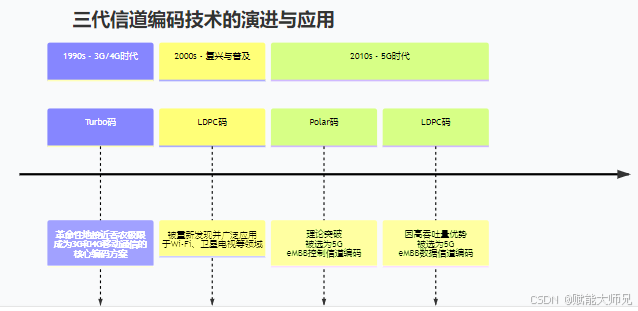

Turbo码:是伟大的开创者,推动了3G/4G的发展,但因延迟和错误平层问题,在5G时代被替代。

LDPC码:是高效的实干家,凭借其高并行性和吞吐量,在5G数据信道和众多标准中占据主导。

Polar码:是理论的骄子,凭借其在短码和极高可靠性上的理论优势和卓越性能,赢得了5G控制信道的地位。

| 特性 | Turbo码 | LDPC码 | Polar码 |

|---|---|---|---|

| 提出时间 | 1993年 | 1962年 / 1996年(重新发现) | 2008年 |

| 核心思想 | 并行级联卷积码 + 迭代译码 | 稀疏校验矩阵 + 迭代消息传递 | 信道极化,选择无噪信道传输 |

| 是否达香农极限 | 接近(第一次) | 接近/达到(性能优异) | 是(第一种被严格证明的) |

| 译码复杂度 | 中等 | 较低(可并行) | 低(短码)/ 中(长码) |

| 译码延迟 | 较高 | 低(并行结构) | 中等 |

| 错误平层 | 较高(明显) | 较低 | 极低(尤其短码) |

| 专利状况 | 保护较强,成本高 | 部分过期,成本较低 | 较新,由华为等主导 |

| 主要应用 | 3G, 4G (LTE) | Wi-Fi, 5G数据信道 | 5G控制信道 |