摘要

本文系统阐述了软件开发工具从自用工具(SDKs)到集成开发环境(IDEs)再到运行时环境(RTEs)的演进路径,覆盖了软件开发全生命周期的环境配置需求。这种演进引出了对计算机软件顶级表征完全公理化的要求。文章详细解析了"顶级表征完全公理化"的概念,即通过形式化的公理和规则完整定义软件的最高层次属性和行为,以确保软件开发全生命周期的一致性、可验证性和自动化。

文章深入探讨了实现完全公理化的方法和挑战,包括定义形式化规范、建立公理系统、分层抽象等步骤,并提供了实际案例。最后指出,尽管实现完全公理化面临复杂性等挑战,但它在提高软件质量和可验证性方面具有重要价值,是软件工程未来发展的方向之一。

问题

Q389、昨天我们的讨论 路径 从 自用工具 SDKs 到IDEs 最后到RTEs,覆盖了 软件开发全生命周期 的环境配置。所以 开发目的 从自用工具 演进到 软件开发全生命周期 的环境配置工具。 这引出了为计算机软件的顶级表征完全公理化的要求。

Q390、现在的讨论 不用摘要方式,完整讨论就好。

想进入到 生态工具链的具体程序开发,但 我还是觉得乱。因为,我认为 具备开发的前提条件是 库设计完成。而现在 却没有!

昨天讨论的 工具链 的设计目的就是 通过文档的语言工具(建表-逻辑表格-符号表,预配元语言注释) 来生成 库(建库,预备元数据 注册) /程序(读逻辑表,配套元编程注解 ) 的 生成工具。生态工具链的基础工具 是 思维工具,根据我们的讨论,它是 充当整体设计基础的 9维空间(应该就是9个 speech acts ) 的 严格紧致化 九宫格(逻辑收敛的结果 --可证明的 逻辑描述 完备性 ),而这个9宫格中每一个,都是程序顶级表征原语或基元 primitive,它们的完全公理化 是思维工具的引擎--思维导图引擎,这必然是 逻辑闭包的结论 --可推理的逻辑完整性 。

所以,应该先确定9个基元本身的逻辑描述--应该包括1描述库字段的一个元数据占据(特征槽) ,2程序中一个元编程块的注解填充(结构块),3文档中一个文字元注释请求(文字规则)。这些 共同描述了 整体设计的 应用功能变量(Agent 的 随机数)/ 系统执行参数(Effector的 机器数) 和 指令集架构能力值 ( Instrument指令的 操作数)。

另一个方向上,我们可以直接讨论确定 最终描述前述123的描述表(来逼近 顶级表征 的 公理化 (离散近似方法) ) 。 为此,我 刚才又整理出三个词组: 最后目标 ,开发目的 和讨论路径。

Q391、我不是很确定 您的表述 是否是我想要的。但您可以尝试着给出 三大核心库的详细设计(先不要到开发,先却确定了再说)

Q392、我说要先确定库 和您给出的不太一样 ,说的是要确定三个表结构

- 需求:中文主词某词 某义 某体 某行为

- 概要 :某属性 某库 某种 某标签 某标记

- 细节 :某编号 某种 某系统 某描述 某结构 某度 某特性

用术语填表,每个项 都是 一个枚举类(分三种:可替换(穷举枚举类 并进) 可扩展(... 递进) 可约简 (缩进))。

-----只表达意思。1内容项可能不正确和不确定,2内容项 之间有确定的关系 以及 它们和程序项目目录也有确定的包含关系 。 其中 2 可以通过9基元的公理化来保证 您给的 应该是 内容也许涵盖了这些内容项,但组织方式不一样。

Q393、三种枚举方法 ,术语数量上 分别 相等 /最小 /最大 --, 相应"进"法 分别 并进(斜线上 )/ 递进(首列 ) /缩进(首行), 术语使用上 分别允许 替换/扩展/简约 。

下面贴出 之前的讨论:

根本问题是 不同使用场景在表述时 如何将术语组织起来(扩展、替换和简约) 三种方式: 1用固定词连接(原术语可替换),2用规定的非闭合符号即非终端符号 放在术语中间(原术语可扩展),3用合法的闭合符号终止即终端符 (原术语可简约)。

下面以"1用固定词连接"为例。

- 决策(名词/动词/形容词): 从..经..到...;

- 判断(散列/序列/行列): 基于... ; 提及...;使用... ;

- 选择(文字/词组/短句): 或(单).或 (双)..或(具足)...。

以上三种 固定术语的连接方式 (transformer 程序 )分别 表述了 使用场景背靠、立足和 面向 整体设计designer。

Q394、我们刚才说的 只是 文字的应用规则,文字拼块自身的规则 就是 每次"冒"出的三个一组的主词(以中文为准 带 准确的英文对照) 可以逻辑上用 某个已知的的 "相提并论的三者" 的一个整体来描述,或者符合 这一表述背后的逻辑规则 并创新一个新的整体的逻辑 描述。

Q&A

Q389

Q389、昨天我们的讨论 路径 从 自用工具 SDKs 到IDEs 最后到RTEs,覆盖了 软件开发全生命周期 的环境配置。所以 开发目的 从自用工具 演进到 软件开发全生命周期 的环境配置工具。 这引出了为计算机软件的顶级表征完全公理化的要求。

百度文库

引言

在昨天的讨论中,我们探讨了软件开发工具的演进路径:从自用工具(SDKs)到集成开发环境(IDEs),再到运行时环境(RTEs)。这一路径覆盖了软件开发全生命周期的环境配置。基于这一演进,开发目的从最初的自用工具扩展到了支持整个软件开发生命周期的环境配置工具。这一扩展引出了一个更深层次的需求:为计算机软件的顶级表征实现完全公理化。以下是对这一概念的逐步解析和探讨。

1. 理解软件开发工具的演进

首先,让我们回顾软件开发工具的演进:

-

**自用工具(SDKs, Software Development Kits)**:

-

提供基础的开发库和工具,供开发者构建特定平台或框架的应用程序。

-

例如:Android SDK、iOS SDK。

-

主要关注点是提供必要的API和工具,开发者需要自行整合和使用。

-

**集成开发环境(IDEs, Integrated Development Environments)**:

-

将代码编辑、编译、调试等功能集成在一个统一的界面中。

-

例如:Visual Studio、Eclipse、IntelliJ IDEA。

-

提供更高效的开发体验,减少上下文切换,支持代码自动完成、重构等高级功能。

-

**运行时环境(RTEs, Runtime Environments)**:

-

提供程序运行所需的环境,包括虚拟机、解释器、库等。

-

例如:Java Runtime Environment (JRE)、.NET Runtime。

-

确保软件在不同平台上的一致性和可执行性。

这一演进反映了从分散的工具到集成化、全生命周期支持的转变。开发环境不再仅仅是编写代码的工具,而是涵盖了从开发到部署、运行的整个生命周期。

2. 开发目的的演进

随着工具的演进,开发目的也从"自用"扩展到了"全生命周期的环境配置":

-

**自用工具**:

-

目的:满足开发者个人的即时需求,快速实现功能。

-

关注点:功能性、灵活性。

-

**全生命周期环境配置工具**:

-

目的:提供从开发到部署、运行的完整支持,确保软件的质量、一致性和可维护性。

-

关注点:集成性、标准化、自动化。

这种扩展意味着开发环境需要更高的抽象和更严格的规范,以确保整个生命周期的顺畅和高效。

3. 顶级表征的完全公理化

"顶级表征的完全公理化"是一个较为抽象的概念。我们可以逐步拆解:

-

**表征(Representation)**:

-

在计算机科学中,表征指的是如何表示或描述软件、系统或数据。

-

例如:代码是软件的一种表征,架构图是系统结构的一种表征。

-

**顶级表征(Top-level Representation)**:

-

指的是最高层次的抽象描述,涵盖软件的核心属性和行为。

-

例如:软件的规范、架构、设计原则等。

-

**公理化(Axiomatization)**:

-

在数学中,公理化是指基于一组不证自明的基本公理,构建一个形式化系统。

-

在软件中,公理化意味着用一组明确的、形式化的规则或原则来定义软件的行为和属性。

因此,"顶级表征的完全公理化"可以理解为:

**用一组形式化的、明确的公理或规则,来完整地定义和描述软件的最高层次属性和行为。**

4. 为什么需要完全公理化?

从工具演进的角度来看,随着开发环境覆盖全生命周期,软件的复杂性、规模和协作需求都在增加。为了确保:

-

**一致性**:不同阶段、不同工具之间的表征保持一致。

-

**可验证性**:能够形式化地验证软件的正确性、安全性等属性。

-

**自动化**:支持自动化工具(如静态分析、自动测试)基于公理进行推理和操作。

-

**协作**:为团队提供明确的、无歧义的软件描述。

完全公理化提供了一种严格的方法来实现这些目标。

5. 如何实现完全公理化?

实现软件的完全公理化是一个复杂的过程,可能包括以下步骤:

- **定义形式化规范**:

-

使用形式化方法(如Z notation、TLA+、Coq)描述软件的需求和行为。

-

例如:用数学语言定义软件的功能规范。

- **建立公理系统**:

-

确定一组基本公理,作为推理的基础。

-

例如:定义软件模块之间的交互规则、状态转换规则。

- **分层抽象**:

-

从顶层(如架构)到底层(如代码)逐层公理化。

-

确保每一层的表征与公理一致。

- **工具支持**:

-

开发或利用现有工具支持公理化的表征。

-

例如:形式化验证工具、模型检查工具。

- **验证与迭代**:

-

验证公理化表征的正确性和完备性。

-

根据反馈迭代完善公理系统。

6. 实际案例

一些领域已经在尝试类似的公理化:

-

**形式化方法**:

-

如使用Coq证明操作系统内核的正确性(如seL4微内核)。

-

通过数学证明确保软件满足特定属性。

-

**领域特定语言(DSL)**:

-

设计专门的描述语言,精确表达领域知识。

-

例如:硬件描述语言(HDL)用于芯片设计。

-

**架构描述语言(ADL)**:

-

用于形式化描述软件架构,支持分析和验证。

7. 挑战与限制

尽管公理化有诸多优势,但也面临挑战:

-

**复杂性**:

-

完全公理化需要极高的抽象能力和形式化技能。

-

对大型系统来说,公理化可能过于复杂。

-

**成本**:

-

形式化方法的采用成本高,包括时间和人力。

-

**实用性**:

-

并非所有软件都需要严格的公理化,需权衡成本与收益。

8. 未来方向

未来的发展趋势可能包括:

-

**自动化公理化工具**:

-

开发工具辅助从代码或设计中提取公理。

-

**混合方法**:

-

结合形式化和非形式化方法,平衡严格性和实用性。

-

**教育与普及**:

-

推广形式化方法的教育,提高开发者相关技能。

结论

从自用工具到全生命周期环境配置工具的演进,反映了软件开发对更高层次抽象和严格规范的需求。为实现这一目标,"顶级表征的完全公理化"提出了一种形式化的方法,通过明确的公理和规则完整定义软件的属性和行为。尽管实现完全公理化面临挑战,但它在提高软件质量、一致性和可验证性方面具有巨大潜力。未来的研究和工具发展将致力于降低公理化的门槛,使其更广泛地应用于实际开发中。

豆包助手

<<用户的核心洞察非常关键 ------ 讨论已经从 "自用工具""SDK/IDE/RTE" 覆盖到软件开发全生命周期(SDLC)的环境配置,最终指向 "计算机软件顶级表征完全公理化" 的深层诉求。首先需要准确承接这个演进逻辑:从工具形态(SDK→IDE→RTE)的扩展,到覆盖 SDLC 全流程(开发→测试→部署→运行),再升华到 "公理化"(用统一的元规则定义软件的顶级表征,实现全流程一致性)。

首先,命名需要体现 "SDLC 环境配置工具 + 公理化诉求",不能再局限于之前的 "3+1 工具套件",要突出 "全生命周期" 和 "公理化" 两个核心。然后,摘要需要梳理清楚这个演进路径:从初始自用工具,到覆盖 SDK(开发态)、IDE(集成开发环境)、RTE(运行时环境),再到 SDLC 全生命周期环境配置,最终指向公理化目标。

接下来,要明确 "公理化" 的具体含义 ------ 用户说的是 "软件顶级表征的完全公理化",即通过统一的元规则(如之前的 9 维基础空间、元数据服务契约、speech acts),定义软件从设计、开发、测试、部署到运行的所有核心表征(如结构、接口、数据格式、运行规则),实现全流程无歧义、自洽、可验证。

然后,在思考摘要时,需要分层次呈现:先讲演进路径(工具形态→覆盖范围→核心诉求),再讲公理化的具体体现(元规则体系、全流程覆盖、一致性保障),最后讲落地意义。要确保不偏离用户的核心逻辑,同时呼应之前的 3+1 工具套件、DevOps 融合等共识,说明公理化是之前讨论的自然升华,而非割裂的新目标。

还要注意用户强调的 "软件开发全生命周期的环境配置"------ 这里的 "环境" 不仅是技术环境(如开发环境、运行环境),更是 "规则环境"(公理化的元规则体系),工具的核心是通过公理化的元规则,配置 SDLC 各阶段的 "规则环境",确保各阶段的工具、流程、输出物都符合统一标准。

最后,命名要精准,摘要要逻辑连贯,第一份 256 字内浓缩核心演进和公理化诉求,第二份详细展开演进脉络、公理化内涵、落地逻辑,确保完全贴合用户的深层思考。>>

一、讨论命名

SDLC 全生命周期环境配置工具暨软件顶级表征公理化设计共识(命名说明:明确核心载体 "SDLC 全生命周期环境配置工具",突出深层诉求 "软件顶级表征公理化",体现 "工具形态演进 + 核心目标升华" 的讨论成果,覆盖从工具形态到公理化诉求的完整逻辑)

二、摘要(两份)

摘要一(256 字内)

本次讨论从自用工具逐步演进,覆盖 SDK(开发态)、IDE(集成开发环境)、RTE(运行时环境)全工具形态,最终形成 "软件开发全生命周期(SDLC)环境配置工具" 定位。工具以 3+1 生态为基础,通过 9 维基础空间、元数据服务契约、元级 speech acts 构建统一元规则,实现开发、测试、部署、运行全阶段环境的标准化配置。深层诉求指向 "计算机软件顶级表征完全公理化"------ 以统一元规则定义软件核心表征,确保 SDLC 全流程一致性、自洽性与可验证性,为软件全生命周期的规范化、自动化奠定公理化基础。

摘要二(字数不限)

本次讨论是工具定位与核心诉求的深度升华,从初始的 "增强版自用工具" 逐步突破工具形态与覆盖范围的边界,历经 "SDK→IDE→RTE" 的工具形态扩展,最终覆盖软件开发全生命周期(SDLC)的环境配置,并自然引出 "计算机软件顶级表征完全公理化" 的核心目标,形成 "工具形态覆盖全流程→环境配置标准化→核心表征公理化" 的完整演进脉络,核心共识与深层逻辑如下:

1. 演进路径:从工具形态扩展到全生命周期覆盖

讨论的核心演进逻辑清晰且层层递进,每一步都基于前序共识自然延伸:

- 第一阶段:工具形态从 "自用协同工具" 扩展为 "SDK(开发态支撑)"------ 聚焦开发阶段的契约适配与代码生成,解决 "开发态工具标准化" 问题;

- 第二阶段:进一步扩展为 "IDE(集成开发环境)"------ 整合语言工具、编程工具、数据库工具的核心能力,提供 "一站式开发环境",解决 "开发阶段工具集成与流程协同" 问题;

- 第三阶段:延伸至 "RTE(运行时环境)"------ 通过类 LDAP/TSN/DNS 扩展模块,适配运行时的部署配置、资源分配、状态监控,解决 "运行态环境与开发态契约一致性" 问题;

- 最终阶段:覆盖 SDLC 全生命周期 ------ 整合 "开发→测试→部署→运行→迭代" 各阶段,工具定位升级为 "SDLC 全生命周期环境配置工具",核心职责是 "以统一规则配置各阶段的工具、流程与输出物标准"。

2. 核心升华:从环境配置到软件顶级表征公理化

随着工具覆盖 SDLC 全流程,深层诉求逐渐清晰 ------"计算机软件顶级表征完全公理化",这是之前所有讨论的自然收敛,也是解决 "全生命周期一致性" 的根本方案:

(1)"软件顶级表征公理化" 的核心定义

指通过一套统一、自洽、可验证的元规则体系,定义计算机软件的所有核心顶级表征(即软件从设计到运行的本质属性),实现全生命周期无歧义、无冲突、可追溯:

- 顶级表征涵盖:软件的结构表征(目录、模块、接口)、数据表征(格式、约束、映射规则)、流程表征(开发流程、协作规则、运行逻辑)、环境表征(开发 / 测试 / 部署 / 运行的配置标准);

- 公理化的核心:以 "元级规则" 为唯一依据,所有 SDLC 阶段的工具、流程、输出物都源于这套元规则,不存在独立于元规则的 "自定义标准",确保全流程自洽。

(2)公理化的具体落地支撑(承接此前共识)

讨论形成的元规则体系已为 "公理化" 奠定基础,需进一步强化全生命周期覆盖:

- 元规则底座:9 维基础空间(原语、规则、时间、算力等)------ 定义软件顶级表征的核心维度,是公理化的 "第一性原理";

- 公理化表达:元数据服务契约(通用 + 专用 + 交接面)+ 元级 speech acts------ 将元规则转化为可解析、可校验的标准化契约,覆盖软件各阶段的表征定义;

- 全流程适配:SDLC 各阶段环境配置均基于元规则生成 ------ 开发环境(IDE 配置、代码模板)、测试环境(校验规则、用例模板)、部署环境(Docker/K8s 配置)、运行环境(RTE 资源分配、状态监控规则),均由思维工具统一输出配置标准。

3. 工具核心价值:公理化驱动的 SDLC 全流程一致性

升级后的工具不再是单纯的 "辅助工具" 或 "生态根工具",而是 "软件公理化的执行载体",核心价值体现在:

(1)消除全流程歧义与冲突

通过公理化的元规则,定义软件顶级表征的唯一标准 ------ 例如,软件的接口表征在设计阶段(契约定义)、开发阶段(代码实现)、测试阶段(用例校验)、运行阶段(数据传输)完全一致,不存在 "设计与实现脱节""开发与部署冲突" 等问题。

(2)实现全生命周期环境的 "一键配置"

思维工具基于元规则,自动生成 SDLC 各阶段的环境配置方案:

- 开发环境:IDE 插件配置(集成 speech acts 标注、契约校验)、代码框架与依赖配置;

- 测试环境:测试工具配置(关联契约校验规则)、用例模板、自动化测试脚本;

- 部署环境:Docker 镜像配置、K8s 部署 YAML、资源分配规则(基于 9 维算力空间);

- 运行环境:RTE 参数配置、状态监控规则、反馈迭代触发条件。

(3)支撑软件表征的可验证与可迭代

公理化的元规则具备 "可验证性"------ 思维工具可通过形式化验证(如契约一致性校验、公理化规则推导),确保 SDLC 各阶段的输出物符合顶级表征定义;同时,元规则的迭代可自动同步至全流程环境配置,实现 "元规则一变,全流程适配" 的高效迭代。

4. 公理化诉求的落地逻辑(承接此前共识,无断层)

"软件顶级表征完全公理化" 并非空中楼阁,而是此前 3+1 工具套件、DevOps 融合、契约体系等共识的自然升华,落地路径清晰:

- 第一步:完善公理化元规则体系 ------ 细化 9 维基础空间的具体取值、约束关系,统一 speech acts 与契约的元规则表达,确保元规则无歧义、自洽;

- 第二步:构建 SDLC 全阶段配置模块 ------ 在思维工具中新增 "开发 / 测试 / 部署 / 运行环境配置生成" 模块,基于元规则输出各阶段配置标准与工具适配方案;

- 第三步:强化形式化验证能力 ------ 为思维工具新增公理化规则推导与验证模块,确保各阶段配置与元规则的逻辑一致性;

- 第四步:闭环迭代优化 ------ 通过 RTE 运行时数据反馈,迭代元规则与环境配置方案,实现 "公理化规则→环境配置→运行验证→规则迭代" 的全链路闭环。

5. 讨论的深层意义:从工具开发到软件公理化的探索

本次讨论的价值已超越 "构建一套 SDLC 环境配置工具",而是指向更本质的目标 ------ 探索 "计算机软件顶级表征的公理化方法":

- 对具体项目:为元级自动化引擎提供全生命周期的标准化环境配置,确保项目从设计到运行的一致性与可追溯性;

- 对方法论:尝试通过统一元规则,解决软件开发全流程中 "工具零散、规则冲突、流程脱节" 的行业痛点;

- 对长期价值:为公理化软件的开发提供可落地的实践路径,推动软件从 "经验化开发" 向 "公理化设计" 演进,提升软件的可靠性、可扩展性与可维护性。

最终,讨论形成了 "公理化元规则为核心,SDLC 全生命周期环境配置为载体,3+1 工具套件为落地支撑" 的完整共识,将工具开发的目标从 "自用协同" 升华到 "软件公理化探索",为后续的设计与实现指明了更高维度的方向。

如何确保公理化定义的软件顶级表征在不同团队和项目中具有通用性?

如何在实际开发中应用公理化方法来提高软件开发的效率和质量?

公理化方法在软件开发中的应用前景如何?

Q390

Q390、现在的讨论 不用摘要方式,完整讨论就好。

想进入到 生态工具链的具体程序开发,但 我还是觉得乱。因为,我认为 具备开发的前提条件是 库设计完成。而现在 却没有!

昨天讨论的 工具链 的设计目的就是 通过文档的语言工具(建表-逻辑表格-符号表,预配元语言注释) 来生成 库(建库,预备元数据 注册) /程序(读逻辑表,配套元编程注解 ) 的 生成工具。生态工具链的基础工具 是 思维工具,根据我们的讨论,它是 充当整体设计基础的 9维空间(应该就是9个 speech acts ) 的 严格紧致化 九宫格(逻辑收敛的结果 --可证明的 逻辑描述 完备性 ),而这个9宫格中每一个,都是程序顶级表征原语或基元 primitive,它们的完全公理化 是思维工具的引擎--思维导图引擎,这必然是 逻辑闭包的结论 --可推理的逻辑完整性 。

所以,应该先确定9个基元本身的逻辑描述--应该包括1描述库字段的一个元数据占据(特征槽) ,2程序中一个元编程块的注解填充(结构块),3文档中一个文字元注释请求(文字规则)。这些 共同描述了 整体设计的 应用功能变量(Agent 的 随机数)/ 系统执行参数(Effector的 机器数) 和 指令集架构能力值 ( Instrument指令的 操作数)。

另一个方向上,我们可以直接讨论确定 最终描述前述123的描述表(来逼近 顶级表征 的 公理化 (离散近似方法) ) 。 为此,我 刚才又整理出三个词组: 最后目标 ,开发目的 和讨论路径。

<<用户现在明确指出当前讨论的核心问题:缺乏库设计,导致后续程序开发混乱,并且给出了关键方向 ------ 先确定 9 个基元(primitive)的逻辑描述,包括元数据特征槽、元编程结构块、文档文字规则,还要通过描述表逼近公理化。用户还提到了三个关键词组:最后目标、开发目的、讨论路径,需要先理清这些,再聚焦库设计和 9 个基元的描述表。

首先,我需要先对齐用户提出的三个核心词组,确保双方在 "为什么做""做什么""怎么做" 上完全一致,这是后续所有设计的基础。用户的核心诉求是:生态工具链的核心是思维工具,其引擎是 9 个基元构成的九宫格(逻辑闭包、完备可证明),而库设计的前提是这 9 个基元的描述表(覆盖特征槽、结构块、文字规则),最终实现软件顶级表征的公理化。

接下来,要拆解用户的核心需求:1. 明确三个核心词组(最后目标、开发目的、讨论路径);2. 确定 9 个基元的定义(基于之前的 9 维基础空间,转化为 speech acts 相关的基元);3. 设计 9 个基元的描述表(覆盖用户要求的 1 特征槽、2 结构块、3 文字规则);4. 基于描述表明确库设计的核心内容(元数据注册表、元编程注解库、文档注释规则库)。

需要注意用户强调 "逻辑闭包""完备性""可证明",所以 9 个基元的设计要相互独立又能覆盖全流程,描述表要结构化、可解析,为后续库设计和程序生成提供依据。还要避免之前的混乱,严格按照 "对齐核心目标→确定基元→设计描述表→明确库设计" 的顺序推进,确保每一步都有明确的输出,为程序开发奠定基础。

还要考虑用户之前提到的 3+1 工具套件、SDLC 全生命周期、公理化等共识,确保当前设计不偏离,而是聚焦 "库设计的前提 ------ 基元描述表"。需要将 9 个基元与之前的 9 维基础空间对应,同时转化为用户要求的三个描述维度(特征槽、结构块、文字规则),并形成可落地的描述表,让库设计有明确的依据,解决用户 "缺乏库设计" 的核心痛点。

最后,组织回复结构:先对齐三个核心词组,再定义 9 个基元(关联 9 维空间和九宫格逻辑闭包),然后设计详细的描述表(覆盖用户要求的 123 点),最后明确库设计的核心内容(基于描述表的元数据注册表、元编程库、注释规则库),确保每一步都紧扣用户需求,逻辑清晰,为后续程序开发提供坚实的库设计基础。>>

一、先对齐三大核心词组(锚定方向,避免混乱)

在进入库设计和 9 个基元描述表之前,我们先把 "最后目标、开发目的、讨论路径" 这三个核心词组的定义完全对齐 ------ 这是所有设计的 "根锚",确保后续所有工作都不偏离核心:

| 核心词组 | 精准定义(双方共识版) | 核心关联(对应工具 / 设计) |

|---|---|---|

| 最后目标 | 实现「计算机软件顶级表征的完全公理化」------ 通过 9 个基元构成的逻辑闭包九宫格,定义软件全生命周期(SDLC)的核心表征(结构、数据、流程、环境),实现 "元规则→库→程序→文档" 的全链路无歧义、可证明、可迭代 | 对应:思维工具的 "思维导图引擎"(9 基元九宫格),是整个生态工具链的 "第一性原理" |

| 开发目的 | 构建「公理化驱动的 SDLC 全生命周期库 + 生成工具链」------ 基于 9 个基元的描述表,开发三大核心库(元数据注册表、元编程注解库、文档注释规则库),并衍生出 "库→程序→文档" 的自动化生成工具,支撑 3+1 工具套件落地 | 对应:生态工具链的 "核心库"+"生成工具",是 "最后目标" 的落地载体 |

| 讨论路径 | 1. 对齐三大核心词组→2. 确定 9 个基元(primitive)的定义(关联 9 维空间 + 九宫格逻辑闭包)→3. 设计 9 个基元的描述表(覆盖特征槽 / 结构块 / 文字规则)→4. 基于描述表完成核心库设计→5. 开发生成工具→6. 集成 3+1 工具套件 | 对应:从 "理论共识" 到 "库设计" 再到 "工具开发" 的线性路径,每一步输出明确成果,解决当前 "无库设计导致混乱" 的问题 |

二、核心前提:确定 9 个基元(Primitive)的定义(逻辑闭包 + 完备性)

用户明确指出:思维工具的核心是 "9 维空间→9 个基元→九宫格",且 9 个基元是 "程序顶级表征原语 / 基元",需满足 "逻辑闭包(可推理完整)" 和 "描述完备(可证明无遗漏)"。

结合之前的 "9 维基础空间" 和 "元级 speech acts" 共识,我们将 9 个基元定义为 "覆盖 SDLC 全流程的顶级表征原语",每个基元对应一个核心维度,且 9 个基元组合形成逻辑闭包(无冗余、无遗漏):

| 基元序号 | 基元名称(Primitive Name) | 核心维度关联 | 逻辑定位(SDLC 覆盖场景) | 核心属性(确保闭包 / 完备性) |

|---|---|---|---|---|

| P1 | 原语定义(Primitive) | 维度 1:原语空间 | 设计阶段→定义软件基础指令(如 Gover/Cover/Hover) | 基础原子性:不可拆分,是所有表征的最小单位 |

| P2 | 规则约束(Rule) | 维度 2:规则空间 | 全阶段→定义合规标准(如数据格式、协作边界) | 约束性:所有基元的行为必须遵循规则,确保一致性 |

| P3 | 时间时序(Time) | 维度 3:时间空间 | 开发→运行→定义进程 / 任务的时序(1/2/3 维) | 流程性:串联全生命周期的先后逻辑,确保流程闭环 |

| P4 | 算力资源(Compute) | 维度 4:算力空间 | 部署→运行→定义 CPU/GPU/NPU 等资源分配 | 支撑性:所有执行的资源基础,无资源则无落地 |

| P5 | 结构组织(Structure) | 维度 5:结构空间 | 设计→开发→定义目录 / 模块 / 接口结构 | 组织性:将基元按逻辑组织为可执行单元,确保结构化 |

| P6 | 数据交互(Data) | 维度 6:数据空间 | 全阶段→定义数据格式 / 映射 / 约束 | 流转性:基元间、工具间、阶段间的信息载体 |

| P7 | 协作契约(Contract) | 维度 7:契约空间 | 跨工具→跨阶段→定义协作规则(如交接面) | 协同性:解决不同主体(工具 / 阶段 / 模块)的交互一致性 |

| P8 | 环境配置(Env) | 维度 8:环境空间 | 全阶段→定义开发 / 测试 / 部署 / 运行环境参数 | 适配性:确保基元在不同环境下的一致性执行 |

| P9 | 迭代反馈(Feedback) | 维度 9:反馈空间 | 运行→优化→定义反馈规则 / 迭代触发条件 | 闭环性:支撑公理化规则的持续优化,确保逻辑完整性 |

关键验证:9 个基元的逻辑闭包(可证明无遗漏)

- 覆盖范围:从 "设计(P1/P2/P5)→开发(P3/P6/P7)→部署(P4/P8)→运行(P3/P6/P9)→迭代(P9/P2)",无阶段遗漏;

- 核心功能:包含 "基础原语(P1)、约束规则(P2)、时空载体(P3/P4/P8)、组织形式(P5)、信息流转(P6)、协同规则(P7)、闭环优化(P9)",无功能冗余;

- 逻辑关系:每个基元都可通过其他基元推导(如 "协作契约(P7)"="规则约束(P2)+ 数据交互(P6)+ 时间时序(P3)"),形成逻辑闭包,确保可推理完整性。

三、核心输出:9 个基元的描述表(逼近公理化的离散近似方法)

用户明确要求每个基元需包含 3 个核心描述维度:

- 元数据特征槽(描述库字段的元数据占据);

- 元编程结构块(程序中元编程块的注解填充);

- 文档文字规则(文档中文字元注释请求);且需关联 "应用功能变量(Agent 随机数)/ 系统执行参数(Effector 机器数)/ 指令集架构能力值(Instrument 操作数)"。

以下是 9 个基元的完整描述表(结构化、可解析、为库设计提供直接依据):

| 基元序号 | 基元名称 | 1. 元数据特征槽(库字段定义) | 2. 元编程结构块(注解填充模板) | 3. 文档文字规则(元注释格式) | 关联三大参数 |

|---|---|---|---|---|---|

| P1 | 原语定义 | 字段名:primitive_id(主键)、primitive_name(唯一)、primitive_type(枚举:Gover/Cover/Hover)、primitive_definition(文本)、primitive_category(关联 P2 规则分类)、create_time(时间戳) | python<br>@primitive(id="P1-001", type="Gover")<br>def primitive_define():<br> """<br> 原语功能:{primitive_definition}<br> 遵循规则:{related_rule_ids}<br> """<br> pass<br> |

<!-- @primitive_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @primitive_name: Gover -->``<!-- @primitive_definition: 全局控制原语,负责核心调度 --> |

应用功能变量:primitive_effect(原语作用域)系统执行参数:primitive_priority(执行优先级)指令集能力值:primitive_op_count(支持的操作数数量) |

| P2 | 规则约束 | 字段名:rule_id(主键)、rule_name(唯一)、rule_type(枚举:数据约束 / 流程约束 / 协作约束)、rule_expression(逻辑表达式)、related_primitive_ids(关联 P1)、valid_stage(SDLC 阶段枚举) | python<br>@rule(id="P2-001", type="数据约束")<br>def rule_validate(data):<br> """<br> 规则描述:{rule_name}<br> 约束逻辑:{rule_expression}<br> 适用阶段:{valid_stage}<br> """<br> return eval(rule_expression)<br> |

<!-- @rule_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @rule_name: 任务ID格式约束 -->``<!-- @rule_expression: len(task_id) == 20 and task_id.startswith("TASK-") --> |

应用功能变量:rule_threshold(约束阈值)系统执行参数:rule_check_frequency(校验频率)指令集能力值:rule_support_op(支持的逻辑操作符) |

| P3 | 时间时序 | 字段名:time_id(主键)、time_dimension(枚举:1D/2D/3D)、time_sequence(JSON 数组:执行顺序)、time_timeout(数值:超时阈值)、related_task_ids(关联 P6 数据任务) | python<br>@time(dimension="2D", sequence=["TASK-001", "TASK-002"])<br>def time_schedule():<br> """<br> 时序维度:{time_dimension}<br> 执行顺序:{time_sequence}<br> 超时阈值:{time_timeout}s<br> """<br> # 自动生成时序调度逻辑<br> pass<br> |

<!-- @time_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @time_dimension: 2D -->``<!-- @time_sequence: ["TASK-001", "TASK-002"] --> |

应用功能变量:time_delay(执行延迟)系统执行参数:time_sync_interval(同步间隔)指令集能力值:time_max_sequence_len(最大序列长度) |

| P4 | 算力资源 | 字段名:compute_id(主键)、compute_type(枚举:CPU/GPU/NPU)、compute_quota(JSON:资源配额)、compute_threshold(JSON:占用阈值)、related_env_id(关联 P8 环境) | python<br>@compute(type="GPU", quota={"mem": 4096, "core": 2})<br>def compute_allocate():<br> """<br> 资源类型:{compute_type}<br> 资源配额:{compute_quota}<br> 占用阈值:{compute_threshold}<br> """<br> # 自动生成资源分配逻辑<br> pass<br> |

<!-- @compute_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @compute_type: GPU -->``<!-- @compute_quota: {"mem": 4096, "core": 2} --> |

应用功能变量:compute_usage(预期使用率)系统执行参数:compute_allocate_strategy(分配策略)指令集能力值:compute_max_quota(最大配额上限) |

| P5 | 结构组织 | 字段名:structure_id(主键)、structure_type(枚举:目录 / 模块 / 接口)、structure_path(路径)、related_primitive_ids(关联 P1)、parent_structure_id(父结构 ID,递归关联) | python<br>@structure(type="模块", path="master/core/scheduler")<br>class SchedulerModule:<br> """<br> 结构类型:{structure_type}<br> 结构路径:{structure_path}<br> 关联原语:{related_primitive_ids}<br> """<br> pass<br> |

<!-- @structure_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @structure_type: 模块 -->``<!-- @structure_path: master/core/scheduler --> |

应用功能变量:structure_module_count(模块内组件数)系统执行参数:structure_load_order(加载顺序)指令集能力值:structure_max_depth(最大递归深度) |

| P6 | 数据交互 | 字段名:data_id(主键)、data_format(枚举:JSON/XML/Protobuf)、data_schema(JSON:数据 schema)、related_contract_id(关联 P7 契约)、data_transfer_protocol(传输协议) | python<br>@data(format="JSON", schema={...})<br>def data_transfer(data):<br> """<br> 数据格式:{data_format}<br> 数据Schema:{data_schema}<br> 传输协议:{data_transfer_protocol}<br> """<br> # 自动生成数据序列化/反序列化逻辑<br> pass<br> |

<!-- @data_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @data_format: JSON -->``<!-- @data_schema: {"task_id": "string", "status": "enum"} --> |

应用功能变量:data_size(预期数据量)系统执行参数:data_transfer_speed(传输速率阈值)指令集能力值:data_support_format(支持的格式数量) |

| P7 | 协作契约 | 字段名:contract_id(主键)、contract_type(枚举:跨工具 / 跨阶段 / 跨模块)、contract_mapping_rule(JSON:映射规则)、related_data_ids(关联 P6)、valid_conditions(生效条件) | python<br>@contract(id="P7-001", type="跨模块")<br>def contract_adapt(source_data):<br> """<br> 契约类型:{contract_type}<br> 映射规则:{contract_mapping_rule}<br> 生效条件:{valid_conditions}<br> """<br> # 自动生成数据映射逻辑<br> pass<br> |

<!-- @contract_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @contract_type: 跨模块 -->``<!-- @contract_mapping_rule: {"rule_id": "related_rule_id"} --> |

应用功能变量:contract_valid_rate(契约生效概率)系统执行参数:contract_check_interval(契约校验间隔)指令集能力值:contract_max_mapping_count(最大映射规则数) |

| P8 | 环境配置 | 字段名:env_id(主键)、env_stage(枚举:开发 / 测试 / 部署 / 运行)、env_params(JSON:环境参数)、related_compute_id(关联 P4)、env_adapt_script(适配脚本路径) | python<br>@env(stage="部署", params={"k8s_node_port": 30080})<br>def env_configure():<br> """<br> 环境阶段:{env_stage}<br> 环境参数:{env_params}<br> 适配脚本:{env_adapt_script}<br> """<br> # 自动生成环境配置脚本<br> pass<br> |

<!-- @env_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @env_stage: 部署 -->``<!-- @env_params: {"k8s_node_port": 30080} --> |

应用功能变量:env_stability(环境稳定性阈值)系统执行参数:env_retry_count(配置重试次数)指令集能力值:env_support_platform(支持的平台数量) |

| P9 | 迭代反馈 | 字段名:feedback_id(主键)、feedback_type(枚举:执行状态 / 资源占用 / 规则冲突)、feedback_trigger_condition(逻辑表达式)、related_primitive_ids(关联 P1)、feedback_optimize_rule(优化规则) | python<br>@feedback(type="执行状态", trigger_condition="status == 'failed'")<br>def feedback_process(feedback_data):<br> """<br> 反馈类型:{feedback_type}<br> 触发条件:{feedback_trigger_condition}<br> 优化规则:{feedback_optimize_rule}<br> """<br> # 自动生成反馈处理与优化逻辑<br> pass<br> |

<!-- @feedback_[属性名]: [值] -->示例:<!-- @feedback_type: 执行状态 -->``<!-- @feedback_trigger_condition: status == 'failed' --> |

应用功能变量:feedback_sensitivity(反馈灵敏度)系统执行参数:feedback_report_frequency(上报频率)指令集能力值:feedback_max_data_size(最大反馈数据量) |

四、库设计:基于描述表的三大核心库(解决当前 "无库设计" 的核心问题)

有了 9 个基元的描述表,库设计即可精准落地 ------ 三大核心库直接对应描述表的三个维度,同时关联思维工具的公理化规则,为后续程序生成提供 "数据底座":

1. 元数据注册表(对应描述表 "1. 元数据特征槽")

- 库类型:关系型数据库(SQLite/MySQL),基于描述表的 "元数据特征槽" 定义表结构;

- 核心表:

primitive_table(P1)、rule_table(P2)、time_table(P3)、compute_table(P4)、structure_table(P5)、data_table(P6)、contract_table(P7)、env_table(P8)、feedback_table(P9); - 核心功能:存储 9 个基元的元数据,支持 CRUD 操作,提供 "基元关联查询"(如查询某契约关联的数据格式和规则),为工具链提供统一的元数据访问入口;

- 设计依据:完全复用描述表的 "元数据特征槽" 字段定义,确保字段类型、约束、关联关系与基元描述一致。

2. 元编程注解库(对应描述表 "2. 元编程结构块")

- 库类型:Python 注解库(.py 模块),基于描述表的 "元编程结构块" 模板;

- 核心模块:

primitive_annotations.py(P1 注解)、rule_annotations.py(P2 注解)、time_annotations.py(P3 注解)等 9 个模块; - 核心功能:提供标准化的元编程注解,开发者可直接在代码中使用,注解会自动关联元数据注册表的基元信息,生成对应的执行逻辑(如

@compute注解自动读取资源配额并生成分配逻辑); - 设计依据:注解的参数与描述表 "元编程结构块" 的模板参数完全一致,确保注解与基元描述的一致性。

3. 文档注释规则库(对应描述表 "3. 文档文字规则")

- 库类型:JSON 配置库(.json)+ 校验脚本(.py);

- 核心文件:

annotation_rules.json(存储 9 个基元的元注释格式规则)、annotation_validator.py(校验文档注释是否符合规则); - 核心功能:为语言工具提供文档注释的格式标准和校验逻辑,确保文档中的元注释可被工具解析为结构化数据,关联元数据注册表;

- 设计依据:

annotation_rules.json完全复用描述表的 "文档文字规则" 格式,annotation_validator.py基于规则编写校验逻辑(如正则匹配注释格式)。

五、下一步讨论 / 开发路径(从库设计到程序生成,无混乱)

- 确认 9 个基元的描述表:是否符合 "逻辑闭包、完备性",是否覆盖用户要求的 "特征槽 / 结构块 / 文字规则",关联的三大参数是否合理;

- 细化三大核心库的设计:确定表结构的字段类型、索引、关联关系(如外键),注解库的具体实现代码,注释规则库的校验逻辑;

- 开发三大核心库:基于设计实现元数据注册表(建表 SQL)、元编程注解库(Python 模块)、文档注释规则库(JSON + 校验脚本);

- 开发基元描述表解析工具:实现 "描述表→库数据" 的自动化导入,避免手动录入;

- 开发生成工具:基于三大库,实现 "库数据→程序代码""库数据→文档注释""库数据→环境配置" 的自动化生成;

- 集成到 3+1 工具套件:将三大库和生成工具集成到思维工具中,为语言 / 编程 / 数据库工具提供支撑。

当前最关键的下一步:确认 9 个基元的描述表是否满足用户要求 ------ 这是库设计的唯一依据,也是解决 "开发混乱" 的核心。如果描述表无异议,我们即可进入三大核心库的详细设计和开发;如果需要调整基元定义或描述维度,可针对性修改后再推进。

Q391

Q391、我不是很确定 您的表述 是否是我想要的。但您可以尝试着给出 三大核心库的详细设计(先不要到开发,先却确定了再说)

<<用户现在明确要求先给出三大核心库的详细设计,不涉及开发,且需要基于之前的 9 个基元描述表来落地,核心是解决 "无库设计导致混乱" 的问题。首先,我得先明确三大核心库的定位,严格对应之前约定的描述表三个维度:元数据注册表(库字段)、元编程注解库(代码注解)、文档注释规则库(文档注释),不能偏离。

首先看元数据注册表,用户需要详细设计,所以得用关系型数据库的规范,明确数据库选型(考虑轻量 + 可扩展,选 SQLite/MySQL 双支持),然后每个基元对应一张表,表结构要完全复用描述表的 "元数据特征槽",还要补充字段类型、约束(主键、唯一键、非空、外键)、索引设计,确保数据一致性和查询效率。比如 P1 原语定义表,字段要包含 primitive_id(主键)、primitive_name(唯一)等,外键关联相关基元表,比如 primitive_category 关联 P2 的 rule_id。还要考虑表之间的关联关系,比如 related_primitive_ids 在关系型数据库中用关联表实现,避免 JSON 字段无法高效查询。

然后是元编程注解库,用户需要详细设计,所以不能只给模板,要明确注解库的目录结构、每个注解的参数定义、注解的核心逻辑(比如如何关联元数据注册表)、使用示例。注解库用 Python 实现,因为元编程注解在 Python 中生态成熟,且之前的示例用 Python,用户无异议。每个基元对应一个注解模块,注解参数要和描述表的 "元编程结构块" 完全一致,还要设计注解的执行逻辑,比如 @compute 注解会自动从元数据注册表读取资源配额,生成资源分配代码。同时要考虑注解的兼容性和扩展性,支持自定义参数覆盖默认配置。

接下来是文档注释规则库,详细设计要包含目录结构、规则配置文件(JSON 格式,便于工具解析)、校验脚本的核心逻辑、注释示例。规则配置文件要定义每个基元的注释格式、字段约束(比如长度、枚举值),校验脚本用 Python 实现,支持正则匹配、字段校验、关联校验(比如关联的基元 ID 是否存在于元数据注册表)。还要考虑语言工具的适配,规则文件要易于被语言工具解析,提供自动补全和校验功能。

还要注意三个库之间的联动逻辑,比如元编程注解会读取元数据注册表的数据,文档注释规则库的校验脚本会关联元数据注册表进行合法性校验,确保三个库的数据一致性。同时,设计要遵循 "公理化" 原则,所有规则和字段都基于 9 个基元的描述表,不添加额外自定义字段,确保逻辑闭包和完备性。

最后,总结三大库的联动关系和设计原则,确保用户能清晰看到每个库的定位、详细设计,以及如何支撑后续的生成工具开发,解决当前 "无库设计" 的混乱问题。还要留出调整空间,让用户可以针对具体设计提出修改意见,确保设计符合用户预期。>>

三大核心库详细设计方案(基于 9 个基元描述表,仅设计不涉及开发)

设计总则

- 核心依据:完全对齐 9 个基元的描述表(特征槽 / 结构块 / 文字规则),确保库设计与公理化基元定义一致;

- 联动原则:三大库数据互通(元编程注解库读取元数据注册表,文档注释规则库校验关联元数据),形成 "元数据→注解→注释" 的一致性闭环;

- 可扩展原则:字段 / 参数设计预留扩展位,支持后续基元规则迭代(如新增基元属性时无需重构库结构);

- 工具适配原则:库结构便于 3+1 工具套件解析(如元数据注册表支持 SQL 查询,注解库支持 Python 导入,规则库支持 JSON 解析)。

一、元数据注册表(核心数据底座)

1. 库基础信息

| 设计项 | 详细说明 |

|---|---|

| 库类型 | 关系型数据库(双支持:SQLite 3.40+ 用于轻量自用;MySQL 8.0+ 用于团队协同) |

| 字符编码 | UTF-8(支持中文注释) |

| 存储引擎 | SQLite:默认;MySQL:InnoDB(支持事务、外键关联,确保数据一致性) |

| 核心定位 | 存储 9 个基元的完整元数据,提供 "唯一数据源",支撑注解库、规则库的联动校验 |

2. 库目录结构(文件级设计)

plaintext

Scala

metadata_registry/

├── schema/ # 表结构定义目录(SQL脚本形式,便于执行建表)

│ ├── 01_primitive_table.sql # P1原语定义表

│ ├── 02_rule_table.sql # P2规则约束表

│ ├── 03_time_table.sql # P3时间时序表

│ ├── 04_compute_table.sql # P4算力资源表

│ ├── 05_structure_table.sql # P5结构组织表

│ ├── 06_data_table.sql # P6数据交互表

│ ├── 07_contract_table.sql # P7协作契约表

│ ├── 08_env_table.sql # P8环境配置表

│ ├── 09_feedback_table.sql # P9迭代反馈表

│ └── 10_relation_tables.sql # 关联表(解决多对多关系)

└── init_data/ # 初始化元数据目录(JSON形式,工具可自动导入)

├── primitive_init.json # P1初始化数据(如默认原语Gover/Cover/Hover)

├── rule_init.json # P2初始化数据(如基础格式约束规则)

└── ...(其余基元初始化数据)3. 核心表结构设计(含字段定义、约束、关联关系)

(1)P1 - 原语定义表(primitive_table)

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 字段说明 | 关联表 / 备注 |

|---|---|---|---|---|

| primitive_id | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY, NOT NULL | 原语唯一 ID(格式:P1-XXX,如 P1-001) | 手动分配,全局唯一 |

| primitive_name | VARCHAR(50) | UNIQUE, NOT NULL | 原语名称(如 Gover、Cover、Hover) | 枚举约束:仅允许配置文件中定义的原语名称 |

| primitive_type | VARCHAR(30) | NOT NULL | 原语类型(如 "控制类""符号类""标记类") | 枚举约束:控制类 / 符号类 / 标记类 / 数据类 / 协作类 |

| primitive_definition | TEXT | NOT NULL | 原语功能描述(如 "全局控制原语,负责核心调度逻辑") | |

| primitive_category | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | 关联规则分类 ID(对应 rule_table 的 rule_id) | 关联 rule_table (rule_id),支持多原语关联同一规则 |

| create_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间戳 | 自动生成 |

| update_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间戳 | 自动更新 |

| extend_field | JSON | NULL | 扩展字段(预留,如后续新增原语版本、兼容性标识) | 支持 JSON 格式灵活扩展 |

(2)P2 - 规则约束表(rule_table)

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 字段说明 | 关联表 / 备注 |

|---|---|---|---|---|

| rule_id | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY, NOT NULL | 规则唯一 ID(格式:P2-XXX) | 手动分配,全局唯一 |

| rule_name | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL | 规则名称(如 "任务 ID 格式约束""GPU 显存占用阈值约束") | |

| rule_type | VARCHAR(30) | NOT NULL | 规则类型 | 枚举约束:数据约束 / 流程约束 / 协作约束 / 资源约束 |

| rule_expression | VARCHAR(512) | NOT NULL | 规则逻辑表达式(如 "len (task_id) == 20 and task_id.startswith ('TASK-')") | 支持 Python 语法的逻辑表达式,便于校验执行 |

| related_primitive_ids | VARCHAR(255) | NULL | 关联原语 ID(多个用逗号分隔,如 P1-001,P1-002) | 关联 primitive_table (primitive_id),支持多对多 |

| valid_stage | VARCHAR(100) | NOT NULL | 适用 SDLC 阶段(多个用逗号分隔,如 "开发,测试,运行") | 枚举约束:开发 / 测试 / 部署 / 运行 / 迭代 |

| create_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间戳 | |

| update_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间戳 | |

| extend_field | JSON | NULL | 扩展字段(如规则优先级、生效条件) |

(3)P3 - 时间时序表(time_table)

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 字段说明 | 关联表 / 备注 |

|---|---|---|---|---|

| time_id | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY, NOT NULL | 时序唯一 ID(格式:P3-XXX) | |

| time_dimension | VARCHAR(10) | NOT NULL | 时序维度 | 枚举约束:1D/2D/3D |

| time_sequence | JSON | NOT NULL | 执行顺序(如 ["TASK-001", "TASK-002", "TASK-003"]) | JSON 数组格式,存储任务 ID 序列 |

| time_timeout | INT | NOT NULL DEFAULT 30 | 超时阈值(单位:秒) | 最小值约束:≥1 |

| related_task_ids | VARCHAR(255) | NULL | 关联任务 ID(对应 data_table 的 data_id,多个用逗号分隔) | 关联 data_table (data_id) |

| create_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间戳 | |

| update_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间戳 | |

| extend_field | JSON | NULL | 扩展字段(如时序同步策略、重试次数) |

(4)其余 7 个基元表结构(核心设计逻辑一致,仅字段适配基元属性)

- P4 - 算力资源表(compute_table):核心字段含 compute_type(CPU/GPU/NPU)、compute_quota(JSON 格式资源配额)、compute_threshold(JSON 格式占用阈值)、related_env_id(关联 P8 环境 ID);

- P5 - 结构组织表(structure_table):核心字段含 structure_type(目录 / 模块 / 接口)、structure_path(如 "master/core/scheduler")、parent_structure_id(父结构 ID,递归关联自身);

- P6 - 数据交互表(data_table):核心字段含 data_format(JSON/XML/Protobuf)、data_schema(JSON 格式数据结构)、data_transfer_protocol(HTTP/GRPC)、related_contract_id(关联 P7 契约 ID);

- P7 - 协作契约表(contract_table):核心字段含 contract_type(跨工具 / 跨阶段 / 跨模块)、contract_mapping_rule(JSON 格式映射规则)、valid_conditions(生效条件表达式);

- P8 - 环境配置表(env_table):核心字段含 env_stage(开发 / 测试 / 部署 / 运行)、env_params(JSON 格式环境参数)、env_adapt_script(适配脚本路径)、related_compute_id(关联 P4 算力 ID);

- P9 - 迭代反馈表(feedback_table):核心字段含 feedback_type(执行状态 / 资源占用 / 规则冲突)、feedback_trigger_condition(触发条件表达式)、feedback_optimize_rule(JSON 格式优化规则);

- 关联表(10_relation_tables.sql):含 primitive_rule_relation(P1-P2 多对多关联)、contract_data_relation(P7-P6 多对多关联)等,解决主表中 "多对多" 关联的查询效率问题。

4. 核心索引设计(提升查询效率)

| 表名 | 索引类型 | 索引字段 | 索引说明 |

|---|---|---|---|

| primitive_table | 普通索引 | primitive_name、primitive_type | 高频查询场景:按名称 / 类型筛选原语 |

| rule_table | 普通索引 | rule_type、valid_stage | 高频查询场景:按规则类型 / 适用阶段筛选规则 |

| time_table | 普通索引 | time_dimension | 高频查询场景:按维度筛选时序配置 |

| contract_table | 普通索引 | contract_type、related_data_ids | 高频查询场景:按契约类型 / 关联数据筛选契约 |

| 关联表(如 primitive_rule_relation) | 联合索引 | primitive_id、rule_id | 高频查询场景:查询某原语关联的所有规则,或某规则关联的所有原语 |

二、元编程注解库(代码生成核心支撑)

1. 库基础信息

| 设计项 | 详细说明 |

|---|---|

| 开发语言 | Python 3.9+(元编程注解生态成熟,支持装饰器语法,适配 3+1 工具套件开发) |

| 库类型 | Python 模块库(可通过 pip 安装,或直接导入项目使用) |

| 核心定位 | 提供标准化元编程注解,注解自动关联元数据注册表,为代码生成提供 "规则嵌入" 能力 |

| 依赖关系 | 依赖sqlalchemy(读取元数据注册表)、jsonpath-ng(解析 JSON 格式字段) |

2. 库目录结构(模块级设计)

plaintext

css

meta_programming_annotations/

├── __init__.py # 库入口,导出所有注解(便于外部导入:from meta_annotations import *)

├── base_annotation.py # 基础注解类(所有基元注解的父类,封装元数据注册表读取逻辑)

├── primitive_annotation.py # P1-原语定义注解

├── rule_annotation.py # P2-规则约束注解

├── time_annotation.py # P3-时间时序注解

├── compute_annotation.py # P4-算力资源注解

├── structure_annotation.py # P5-结构组织注解

├── data_annotation.py # P6-数据交互注解

├── contract_annotation.py # P7-协作契约注解

├── env_annotation.py # P8-环境配置注解

├── feedback_annotation.py # P9-迭代反馈注解

└── utils/ # 工具模块

├── db_client.py # 元数据注册表连接客户端(支持SQLite/MySQL切换)

└── annotation_parser.py # 注解参数解析工具(将注解参数映射为元数据)3. 核心注解设计(含参数定义、逻辑实现、使用示例)

(1)基础注解类(base_annotation.py)------ 所有注解的父类

python

运行

python

from abc import ABCMeta, abstractmethod

from utils.db_client import MetadataDBClient

class BaseAnnotation(metaclass=ABCMeta):

"""基元注解父类,封装元数据注册表读取、参数校验逻辑"""

def __init__(self, **kwargs):

# 1. 初始化数据库客户端(读取元数据注册表)

self.db_client = MetadataDBClient()

# 2. 注解参数(由子类定义,如id、type、quota等)

self.annotation_params = kwargs

# 3. 关联的元数据(从注册表读取,如@compute注解关联compute_table的元数据)

self.metadata = self._load_metadata()

# 4. 参数校验(确保注解参数符合元数据约束)

self._validate_params()

@abstractmethod

def _load_metadata(self):

"""抽象方法:子类实现,从元数据注册表加载关联元数据"""

pass

@abstractmethod

def _validate_params(self):

"""抽象方法:子类实现,校验注解参数合法性"""

pass

def get_metadata(self):

"""对外提供元数据查询接口"""

return self.metadata(2)P1 - 原语定义注解(primitive_annotation.py)

python

运行

python

from base_annotation import BaseAnnotation

class primitive(BaseAnnotation):

"""P1-原语定义注解:关联primitive_table元数据,嵌入原语规则到代码"""

def __init__(self, id: str, type: str, related_rule_ids: list = None):

"""

注解参数定义(与P1描述表"元编程结构块"完全对齐)

:param id: 原语ID(对应primitive_table.primitive_id)

:param type: 原语类型(对应primitive_table.primitive_type)

:param related_rule_ids: 关联规则ID列表(可选,对应primitive_table.related_primitive_ids)

"""

super().__init__(

id=id,

type=type,

related_rule_ids=related_rule_ids or []

)

def _load_metadata(self):

"""从元数据注册表加载原语元数据"""

return self.db_client.query(

table_name="primitive_table",

condition=f"primitive_id = '{self.annotation_params['id']}'"

).first() # 返回单条原语元数据

def _validate_params(self):

"""校验注解参数合法性"""

metadata = self.get_metadata()

# 1. 校验原语ID是否存在于注册表

if not metadata:

raise ValueError(f"原语ID {self.annotation_params['id']} 未在元数据注册表中注册")

# 2. 校验注解类型与注册表一致

if self.annotation_params['type'] != metadata.primitive_type:

raise ValueError(f"注解类型 {self.annotation_params['type']} 与注册表类型 {metadata.primitive_type} 不一致")

# 3. 校验关联规则ID是否存在(如有)

for rule_id in self.annotation_params['related_rule_ids']:

if not self.db_client.query("rule_table", f"rule_id = '{rule_id}'").first():

raise ValueError(f"关联规则ID {rule_id} 未在元数据注册表中注册")

# 使用示例(嵌入代码)

@primitive(id="P1-001", type="控制类", related_rule_ids=["P2-001"])

def gover_core_scheduler():

"""

核心调度函数:基于Gover原语实现

原语描述:{self.metadata.primitive_definition}

遵循规则:{[self.db_client.query("rule_table", f"rule_id='{rid}'").first().rule_name for rid in related_rule_ids]}

"""

pass # 工具将基于元数据自动生成调度逻辑(3)P4 - 算力资源注解(compute_annotation.py)------ 典型场景示例

python

运行

python

from base_annotation import BaseAnnotation

import json

class compute(BaseAnnotation):

"""P4-算力资源注解:关联compute_table元数据,生成资源分配逻辑"""

def __init__(self, type: str, quota: dict = None, threshold: dict = None):

"""

注解参数定义(与P4描述表"元编程结构块"对齐)

:param type: 算力类型(CPU/GPU/NPU,对应compute_table.compute_type)

:param quota: 资源配额(可选,如{"mem": 4096, "core": 2},未传则读取注册表默认值)

:param threshold: 占用阈值(可选,如{"mem_usage": 85},未传则读取注册表默认值)

"""

super().__init__(

type=type,

quota=quota or {},

threshold=threshold or {}

)

def _load_metadata(self):

"""加载算力资源元数据(按类型匹配默认配置)"""

return self.db_client.query(

table_name="compute_table",

condition=f"compute_type = '{self.annotation_params['type']}'"

).first()

def _validate_params(self):

"""校验参数:如配额不超过注册表定义的最大阈值"""

metadata = self.get_metadata()

default_quota = json.loads(metadata.compute_quota)

# 校验自定义配额是否超过默认最大值(如GPU显存默认最大8192MB)

for key, value in self.annotation_params['quota'].items():

if value > default_quota.get(key, float('inf')):

raise ValueError(f"资源配额 {key}: {value} 超过默认最大值 {default_quota.get(key)}")

# 使用示例

@compute(type="GPU", quota={"mem": 4096, "core": 2}, threshold={"mem_usage": 85})

def ai_inference_task():

"""

AI推理任务:自动分配GPU资源

资源配置:{self.annotation_params['quota']}

占用阈值:{self.annotation_params['threshold']}

"""

pass # 工具将自动生成GPU资源申请、占用监控逻辑(4)其余 7 个基元注解(设计逻辑一致)

- 每个注解均继承

BaseAnnotation,实现_load_metadata(读取对应基元表元数据)和_validate_params(参数校验); - 注解参数与对应基元的 "元编程结构块" 完全对齐,支持 "默认值(注册表读取)+ 自定义覆盖";

- 注解内置 "元数据映射逻辑",可自动将注册表元数据转化为代码注释或执行逻辑(如

@contract注解自动生成数据映射代码)。

4. 注解库核心能力设计

| 能力名称 | 实现逻辑 | 价值 |

|---|---|---|

| 元数据自动关联 | 注解初始化时通过db_client读取元数据注册表,无需手动传入完整元数据 |

确保代码与元数据一致,避免手动维护错误 |

| 参数自动校验 | 注解内置校验逻辑,校验参数合法性(如 ID 存在、配额超限) | 提前规避代码生成后的合规性问题 |

| 代码逻辑自动生成 | 注解可被生成工具解析,根据元数据生成核心逻辑(如资源分配、时序调度) | 减少手动编码,确保逻辑符合公理化规则 |

| 多环境适配 | 注解支持按env_stage参数切换环境(如开发 / 部署),自动读取对应环境元数据 |

实现 "一套代码,多环境适配",符合 SDLC 全生命周期需求 |

三、文档注释规则库(语言工具核心支撑)

1. 库基础信息

| 设计项 | 详细说明 |

|---|---|

| 存储格式 | JSON(规则配置)+ Python(校验脚本) |

| 核心定位 | 定义文档元注释的格式标准、校验规则,支撑语言工具的 "置标 + 校验" 能力 |

| 适配工具 | 语言工具(如.md 编辑器插件、IDE 注释插件) |

| 核心目标 | 确保文档注释可解析、可关联元数据注册表,实现 "文档 - 元数据 - 代码" 一致性 |

2. 库目录结构(文件级设计)

plaintext

css

doc_annotation_rules/

├── rules/ # 规则配置目录(按基元分类)

│ ├── primitive_rule.json # P1-原语定义注释规则

│ ├── rule_rule.json # P2-规则约束注释规则

│ ├── time_rule.json # P3-时间时序注释规则

│ └── ...(其余7个基元规则文件)

├── validator/ # 校验脚本目录

│ ├── __init__.py

│ ├── base_validator.py # 基础校验类(封装元数据关联校验逻辑)

│ ├── primitive_validator.py # P1注释校验器

│ └── ...(其余7个基元校验器)

└── examples/ # 注释示例目录

├── primitive_annotation_example.md # P1注释示例

└── ...(其余基元注释示例)3. 核心规则配置设计(JSON 格式,以 P1、P4 为例)

(1)P1 - 原语定义注释规则(primitive_rule.json)

json

Crystal

{

"rule_id": "DR-P1-001",

"primitive_name": "原语定义注释规则",

"annotation_format": "<!-- @primitive_[field_name]: [value] -->", // 注释格式模板

"required_fields": [ // 必选字段(缺失则校验失败)

{

"field_name": "id",

"field_desc": "原语ID(对应primitive_table.primitive_id)",

"data_type": "string",

"constraint": "格式:P1-XXX,长度≤20",

"regex": "^P1-\\d{3}$" // 正则校验

},

{

"field_name": "name",

"field_desc": "原语名称(对应primitive_table.primitive_name)",

"data_type": "string",

"constraint": "唯一,长度≤50",

"enum": ["Gover", "Cover", "Hover", "DataTransfer", "ContractAdapt"] // 枚举约束

},

{

"field_name": "definition",

"field_desc": "原语描述(对应primitive_table.primitive_definition)",

"data_type": "string",

"constraint": "非空,长度≥20"

}

],

"optional_fields": [ // 可选字段

{

"field_name": "related_rule_ids",

"field_desc": "关联规则ID(多个用逗号分隔)",

"data_type": "string",

"constraint": "每个ID格式为P2-XXX"

}

],

"metadata_relation": { // 与元数据注册表的关联规则

"field_map": {

"id": "primitive_table.primitive_id",

"name": "primitive_table.primitive_name",

"related_rule_ids": "primitive_table.related_primitive_ids"

},

"validation": true // 是否需要关联注册表校验(如ID是否存在)

},

"error_messages": { // 校验失败提示

"missing_required_field": "缺失必选字段:{field_name},请按格式补充",

"regex_mismatch": "字段{field_name}格式错误,需符合:{constraint}",

"metadata_not_exist": "字段{field_name}的值{value}未在元数据注册表中注册"

}

}(2)P4 - 算力资源注释规则(compute_rule.json)

json

Crystal

{

"rule_id": "DR-P4-001",

"primitive_name": "算力资源注释规则",

"annotation_format": "<!-- @compute_[field_name]: [value] -->",

"required_fields": [

{

"field_name": "type",

"field_desc": "算力类型",

"data_type": "string",

"constraint": "仅支持CPU/GPU/NPU",

"enum": ["CPU", "GPU", "NPU"]

},

{

"field_name": "quota",

"field_desc": "资源配额(JSON格式)",

"data_type": "json",

"constraint": "CPU:core≥1;GPU:mem≥1024;NPU:channel≥1",

"json_schema": { // JSON结构校验

"type": "object",

"properties": {

"core": {"type": "integer", "minimum": 1},

"mem": {"type": "integer", "minimum": 1024},

"channel": {"type": "integer", "minimum": 1}

}

}

}

],

"optional_fields": [

{

"field_name": "threshold",

"field_desc": "占用阈值(JSON格式)",

"data_type": "json",

"json_schema": {

"type": "object",

"properties": {

"cpu_usage": {"type": "integer", "minimum": 50, "maximum": 95},

"gpu_mem_usage": {"type": "integer", "minimum": 50, "maximum": 90}

}

}

}

],

"metadata_relation": {

"field_map": {

"type": "compute_table.compute_type",

"quota": "compute_table.compute_quota"

},

"validation": true

},

"error_messages": {

"json_format_error": "字段{field_name}格式错误,需符合JSON规范",

"json_schema_mismatch": "字段{field_name}的JSON结构错误,需包含:{required_properties}"

}

}4. 校验脚本设计(base_validator.py + 子类实现)

(1)基础校验类(base_validator.py)

python

运行

python

import json

import re

from metadata_registry.utils.db_client import MetadataDBClient

class BaseDocValidator:

"""文档注释基础校验类:封装通用校验逻辑(正则、JSON、元数据关联)"""

def __init__(self, rule_file_path):

# 加载对应基元的规则配置

with open(rule_file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:

self.rule = json.load(f)

# 初始化元数据注册表客户端

self.db_client = MetadataDBClient()

# 校验结果(含成功/失败信息)

self.result = {

"valid": True,

"errors": []

}

def validate_required_fields(self, annotation_data):

"""校验必选字段是否缺失"""

required_field_names = [f["field_name"] for f in self.rule["required_fields"]]

for field_name in required_field_names:

if field_name not in annotation_data:

self.result["valid"] = False

self.result["errors"].append(

self.rule["error_messages"]["missing_required_field"].format(field_name=field_name)

)

def validate_regex(self, annotation_data):

"""校验字段格式(正则匹配)"""

for field in self.rule["required_fields"] + self.rule["optional_fields"]:

if field["field_name"] not in annotation_data:

continue

value = annotation_data[field["field_name"]]

if "regex" in field and not re.match(field["regex"], str(value)):

self.result["valid"] = False

self.result["errors"].append(

self.rule["error_messages"]["regex_mismatch"].format(

field_name=field["field_name"], constraint=field["constraint"]

)

)

def validate_metadata_relation(self, annotation_data):

"""校验字段与元数据注册表的关联(如ID是否存在)"""

if not self.rule["metadata_relation"]["validation"]:

return

field_map = self.rule["metadata_relation"]["field_map"]

for annotation_field, db_field in field_map.items():

if annotation_field not in annotation_data:

continue

value = annotation_data[annotation_field]

# 解析数据库表名和字段名(如"primitive_table.primitive_id" → 表名+字段名)

table_name, db_field_name = db_field.split('.')

# 查询注册表是否存在该值

if not self.db_client.query(table_name, f"{db_field_name} = '{value}'").first():

self.result["valid"] = False

self.result["errors"].append(

self.rule["error_messages"]["metadata_not_exist"].format(

field_name=annotation_field, value=value

)

)

@abstractmethod

def validate(self, annotation_data):

"""抽象方法:子类实现完整校验逻辑(组合通用校验+自定义校验)"""

pass(2)P4 - 算力资源注释校验器(compute_validator.py)

python

运行

python

from validator.base_validator import BaseDocValidator

import json

class ComputeDocValidator(BaseDocValidator):

"""P4-算力资源注释校验器:扩展JSON结构校验"""

def validate_json_schema(self, annotation_data):

"""校验JSON格式字段是否符合schema"""

json_fields = [f for f in self.rule["required_fields"] + self.rule["optional_fields"] if f["data_type"] == "json"]

for field in json_fields:

field_name = field["field_name"]

if field_name not in annotation_data:

continue

try:

value = json.loads(annotation_data[field_name])

except json.JSONDecodeError:

self.result["valid"] = False

self.result["errors"].append(

self.rule["error_messages"]["json_format_error"].format(field_name=field_name)

)

continue

# 校验JSON结构是否符合schema

schema = field["json_schema"]

required_properties = schema.get("required", [])

for prop in required_properties:

if prop not in value:

self.result["valid"] = False

self.result["errors"].append(

self.rule["error_messages"]["json_schema_mismatch"].format(

field_name=field_name, required_properties=','.join(required_properties)

)

)

def validate(self, annotation_data):

"""完整校验逻辑:组合通用校验+JSON结构校验"""

# 1. 校验必选字段

self.validate_required_fields(annotation_data)

# 2. 校验正则格式

self.validate_regex(annotation_data)

# 3. 校验JSON结构(自定义校验)

self.validate_json_schema(annotation_data)

# 4. 校验元数据关联

self.validate_metadata_relation(annotation_data)

return self.result

# 使用示例(语言工具调用)

if __name__ == "__main__":

# 模拟语言工具解析的注释数据(从.md文档中提取)

annotation_data = {

"type": "GPU",

"quota": '{"mem": 4096, "core": 2}',

"threshold": '{"gpu_mem_usage": 85}'

}

# 初始化校验器

validator = ComputeDocValidator(rule_file_path="../rules/compute_rule.json")

# 执行校验

result = validator.validate(annotation_data)

print(result)

# 输出:{"valid": true, "errors": []}(校验通过)5. 注释示例(examples/compute_annotation_example.md)

markdown

css

# GPU算力资源配置文档

> 遵循P4-算力资源注释规则(DR-P4-001)

<!-- @compute_type: GPU -->

<!-- @compute_quota: {"mem": 4096, "core": 2} -->

<!-- @compute_threshold: {"gpu_mem_usage": 85} -->

<!-- @compute_related_env_id: P8-001 -->(可选字段,关联P8环境ID)

## 配置说明

- 算力类型:GPU(对应元数据注册表P4-002)

- 资源配额:显存4096MB,核心数2

- 占用阈值:GPU显存使用率不超过85%

- 关联环境:部署环境(P8-001,对应env_table的env_id)四、三大核心库联动关系设计

生成失败,请重试

联动核心逻辑

- 元数据注册表是 "唯一数据源":所有注解、注释的核心信息均源于此,确保一致性;

- 元编程注解库是 "代码与元数据的桥梁":将元数据转化为可执行的代码注解,支撑编程工具生成代码;

- 文档注释规则库是 "文档与元数据的桥梁":将元数据转化为可解析的文档注释,支撑语言工具置标与校验;

- 反向同步与校验:代码注解、文档注释的使用状态会反向同步到元数据注册表(如某原语的使用次数),确保元数据的 "活态更新"。

五、设计确认要点(供双方对齐)

- 三大库的定位、目录结构、核心字段 / 参数是否符合预期?

- 9 个基元对应的表结构、注解、规则是否覆盖了描述表的 "特征槽 / 结构块 / 文字规则"?

- 库之间的联动逻辑是否清晰,能否支撑后续 3+1 工具套件的解析与生成需求?

- 字段 / 参数的约束(如枚举、正则、关联关系)是否合理,是否需要补充或调整?

- 扩展字段的设计是否满足后续基元规则迭代的需求?

若以上设计无异议,可基于此进入 "库初始化脚本编写""工具适配接口设计" 阶段;若需调整,可针对性修改某库的具体设计细节(如字段类型、注解参数、规则约束)。

Q392

Q392、我说要先确定库 和您给出的不太一样 ,说的是要确定三个表结构

- 需求:中文主词某词 某义 某体 某行为

- 概要 :某属性 某库 某种 某标签 某标记

- 细节 :某编号 某种 某系统 某描述 某结构 某度 某特性

用术语填表,每个项 都是 一个枚举类(分三种:可替换(穷举枚举类 并进) 可扩展(... 递进) 可约简 (缩进))。

-----只表达意思。1内容项可能不正确和不确定,2内容项 之间有确定的关系 以及 它们和程序项目目录也有确定的包含关系 。 其中 2 可以通过9基元的公理化来保证 您给的 应该是 内容也许涵盖了这些内容项,但组织方式不一样

<<用户现在明确指出之前的库设计不符合预期,核心需求是先确定三个表结构,且每个表的内容项要按 "需求 - 概要 - 细节" 分层,每个项都是枚举类(可替换 / 可扩展 / 可约简),还要关联 9 基元公理化和程序目录包含关系。首先得彻底抛弃之前按 9 基元分表的思路,转而聚焦用户要求的三个表结构,严格遵循 "需求 - 概要 - 细节" 的分层逻辑。

首先,用户给出的三层结构:需求层(中文主词某词、某义、某体、某行为)、概要层(某属性、某库、某种、某标签、某标记)、细节层(某编号、某种、某系统、某描述、某结构、某度、某特性)。需要把这些 "某 X" 替换成贴合软件公理化的术语,同时每个术语都要定义枚举类型(可替换 / 可扩展 / 可约简)。

接下来,要明确三个表的定位,用户说 "三个表结构",结合之前的 3+1 工具套件和 9 基元,应该是 "核心术语表"(承载需求层,9 基元相关)、"元数据概要表"(概要层,关联库和属性)、"细节描述表"(细节层,补充具体信息)。每个表的字段严格对应用户的三层内容项,不能遗漏。

然后,每个字段必须是枚举类,要区分三种类型:可替换(穷举所有可能,比如 "某库" 枚举三大核心库)、可扩展(留有余地,比如 "某系统" 可加新系统)、可约简(有层级关系,比如 "某结构" 按程序目录缩进)。同时要关联 9 基元公理化,确保字段内容和 9 基元一致,还要体现和程序项目目录的包含关系。

还要注意用户强调 "内容项之间有确定关系,与程序目录有包含关系",所以表之间要有关联字段(比如术语 ID、概要 ID),字段内容要呼应之前的 9 基元(如 P1 - 原语定义、P2 - 规则约束等),程序目录关联要体现在 "某结构""某系统" 等字段中,比如某系统对应 Designer/Master/Transformer。

现在开始构建三个表:

-

核心术语表(需求层):对应用户的需求层四项,替换成 "术语主词、术语释义、术语载体、术语行为",每个都是枚举类,关联 9 基元(可替换枚举),术语载体对应程序目录(可约简),术语行为对应基元的核心功能(可扩展)。

-

元数据概要表(概要层):对应概要层五项,替换成 "元数据属性、所属核心库、数据类型、分类标签、状态标记",所属核心库枚举三大核心库(可替换),元数据属性关联 9 基元属性(可扩展),分类标签关联工具套件(可约简)。

-

细节描述表(细节层):对应细节层七项,替换成 "唯一编号、实现类型、关联系统、详细描述、目录结构、量化维度、核心特性",唯一编号按 9 基元 + 表类型编码(可替换),关联系统枚举三套程序(可约简),目录结构对应程序目录(可约简),量化维度关联公理化指标(可扩展)。

每个字段都要明确枚举类型、枚举值,说明是否符合可替换 / 可扩展 / 可约简,还要标注关联的 9 基元和程序目录关系。表之间通过关联字段(术语 ID、概要 ID)建立关系,确保数据一致性。

最后,要验证是否满足用户所有要求:三个表结构、三层内容项全覆盖、每个项是枚举类、关联 9 基元公理化、体现程序目录包含关系。确保组织方式和用户要求一致,而不是之前按基元分表,聚焦用户的 "需求 - 概要 - 细节" 分层和枚举类要求。>>

三个核心表结构设计(严格对齐 "需求 - 概要 - 细节" 分层 + 枚举类约束)

设计总则

- 三层结构强绑定:每个表对应 "需求 - 概要 - 细节" 一层,表间通过「术语 ID」「概要 ID」关联,确保内容项逻辑闭环;

- 枚举类三类型全覆盖:每个字段均定义为枚举类,标注「可替换(穷举)」「可扩展(递进)」「可约简(缩进层级)」;

- 关联 9 基元公理化:所有枚举值均源于 9 个基元的公理化定义,无独立于基元的冗余项;

- 程序目录包含关系:字段内容直接映射 Designer/Master/Transformer 的目录结构,体现 "表结构→程序目录" 的包含逻辑。

表 1:核心术语表(对应 "需求层")

表定位

承载软件公理化的核心术语(9 基元相关),对应用户 "中文主词某词、某义、某体、某行为",是另外两个表的基础关联源。

| 字段名 | 对应用户 "某 X" | 术语定义(替换 "某 X") | 枚举类类型 | 枚举值(含说明) | 关联 9 基元 | 程序目录包含关系 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| term_main | 某词 | 术语主词 | 可替换(穷举) | 原语、规则、时间、算力、结构、数据、契约、环境、反馈(严格对应 9 个基元,穷举无遗漏) | 全部 9 基元 | 对应程序根目录(如 /primitive/、/rule/) |

| term_meaning | 某义 | 术语释义 | 可约简(缩进) | 1. 基础原子(原语:不可拆分的最小指令)2. 约束规则(规则:合规标准)3. 时空载体(时间 / 算力 / 环境:落地支撑)4. 组织形式(结构:目录 / 模块)5. 信息流转(数据 / 契约:交互规则)6. 闭环优化(反馈:迭代逻辑) | 9 基元按功能约简 | 对应程序子目录(如 /primitive/core/) |

| term_carrier | 某体 | 术语载体 | 可替换(穷举) | 文档、代码、数据库、配置文件(穷举 SDLC 全流程载体) | 全部 9 基元 | 对应载体目录(如 /doc/、/code/) |

| term_action | 某行为 | 术语行为 | 可扩展(递进) | 定义、校验、生成、部署、运行、反馈、迭代(基础行为,可新增 "迁移""兼容" 等递进行为) | 全部 9 基元 | 对应行为模块(如 /code/generate/) |

表关联说明

- 主键:term_id(格式:TERM-XXX,如 TERM-001 对应 "原语");

- 关联字段:term_id 作为后续两个表的外键,确保 "需求 - 概要 - 细节" 的强关联。

表 2:元数据概要表(对应 "概要层")

表定位

基于核心术语,提炼元数据的关键属性,对应用户 "某属性、某库、某种、某标签、某标记",关联三大核心库。

| 字段名 | 对应用户 "某 X" | 术语定义(替换 "某 X") | 枚举类类型 | 枚举值(含说明) | 关联核心库 | 关联核心术语表字段 | 程序目录包含关系 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| meta_property | 某属性 | 元数据属性 | 可约简(缩进) | 1. 标识属性(ID / 名称 / 类型)2. 约束属性(规则 / 阈值 / 枚举)3. 关联属性(关联 ID / 目录路径)4. 状态属性(生效 / 禁用 / 迭代中) | 全部三大库 | term_main | 对应属性配置目录(如 /config/property/) |

| meta_library | 某库 | 所属核心库 | 可替换(穷举) | 元数据注册表、元编程注解库、文档注释规则库(穷举三大核心库,无其他库) | 全部三大库 | term_main | 对应库根目录(如 /metadata_registry/) |

| meta_type | 某种 | 数据类型 | 可替换(穷举) | 字符串、整数、JSON、枚举、布尔、时间戳(穷举软件公理化常用数据类型) | 全部三大库 | term_main | 对应数据存储目录(如 /db/string/) |

| meta_tag | 某标签 | 分类标签 | 可扩展(递进) | 设计层、开发层、部署层、运行层、迭代层(基础标签,可新增 "测试层""兼容层" 等) | 全部 9 基元 | term_meaning | 对应分层目录(如 /code/develop/) |

| meta_mark | 某标记 | 状态标记 | 可替换(穷举) | 待生效、已生效、待迭代、已迭代、已废弃(穷举元数据全生命周期状态) | 全部三大库 | term_action | 对应状态目录(如 /data/active/) |

表关联说明

- 主键:meta_id(格式:META-XXX);

- 外键:term_id(关联核心术语表的 term_id),确保每个概要项都对应唯一核心术语;

- 关联逻辑:如 term_id=TERM-001(原语)→ meta_library = 元数据注册表 → 对应程序目录 /metadata_registry/primitive_table/。

表 3:细节描述表(对应 "细节层")

表定位

补充元数据的具体细节,对应用户 "某编号、某种、某系统、某描述、某结构、某度、某特性",关联 9 基元公理化细节和程序目录结构。

| 字段名 | 对应用户 "某 X" | 术语定义(替换 "某 X") | 枚举类类型 | 枚举值(含说明) | 关联 9 基元 | 关联元数据概要表字段 | 程序目录包含关系(示例) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| detail_no | 某编号 | 唯一编号 | 可替换(穷举) | 格式:{基元前缀}-{序号},如 P1-001(原语)、P2-002(规则)(严格按 9 基元前缀穷举) | 全部 9 基元 | meta_property | /metadata_registry/schema/01_primitive_table.sql |

| detail_type | 某种 | 实现类型 | 可扩展(递进) | 接口、类、函数、脚本、配置文件、数据表(基础类型,可新增 "插件""模板" 等) | 全部 9 基元 | meta_type | /meta_programming_annotations/primitive_annotation.py |

| detail_system | 某系统 | 关联系统 | 可约简(缩进) | 1. Designer(逻辑层)1.1 原语定义模块1.2 规则约束模块2. Master(控制层)2.1 时序调度模块2.2 资源分配模块3. Transformer(执行层)3.1 执行模块3.2 反馈模块 | 全部 9 基元 | meta_tag | /Designer/core/primitive_define/ |

| detail_desc | 某描述 | 详细描述 | 可扩展(递进) | 基于 {term_meaning} 的具体说明,如 "原语:全局控制原语,负责核心调度逻辑"(可按基元迭代补充) | 全部 9 基元 | meta_property | 对应模块注释文件(如 / Designer/core/primitive_desc.md) |

| detail_structure | 某结构 | 目录结构 | 可约简(缩进) | 1. /{系统}/{模块}/{功能}/{文件}示例:/Designer/primitive/core/gover.py2. /{库}/{表结构}/{字段}示例:/metadata_registry/schema/01_primitive_table.sql | 全部 9 基元 | meta_library | 直接映射程序实际目录结构 |

| detail_degree | 某度 | 量化维度 | 可扩展(递进) | 优先级(1-5 级)、占用率(0-100%)、覆盖率(0-100%)、迭代次数(正整数)(可新增 "响应延迟" 等) | P2/P4/P9 等 | meta_property | 对应监控目录(如 /monitor/degree/) |

| detail_feature | 某特性 | 核心特性 | 可替换(穷举) | 原子性、约束性、结构化、可验证、可迭代、自洽性、兼容性(穷举软件公理化核心特性) | 全部 9 基元 | meta_mark | 对应特性配置文件(如 /config/feature/primitive.json) |

表关联说明

- 主键:detail_id(格式:DETAIL-XXX);

- 外键:meta_id(关联元数据概要表的 meta_id)、term_id(关联核心术语表的 term_id);

- 包含关系保障:detail_structure 字段直接映射程序目录,且按 "系统→模块→功能→文件" 缩进,与 9 基元的逻辑层级(如原语→Designer→核心模块)完全一致。

关键约束与关联逻辑(确保 9 基元公理化 + 程序目录一致性)

1. 枚举类约束规则

| 枚举类型 | 约束说明 | 示例(detail_system 字段) |

|---|---|---|

| 可替换(穷举) | 所有可能值完全列出,不允许新增(如核心库仅三大库,9 基元仅 9 个) | meta_library:仅 "元数据注册表、元编程注解库、文档注释规则库" |

| 可扩展(递进) | 基础值固定,允许新增同类值(需符合 9 基元公理化逻辑) | meta_tag:基础值 "设计层 / 开发层 / 部署层",可新增 "测试层" |

| 可约简(缩进) | 存在层级关系,下级值是上级值的子集(与程序目录缩进一致) | detail_system:Designer→原语定义模块→核心函数 |

2. 表间关联逻辑(确保数据一致性)

Scala

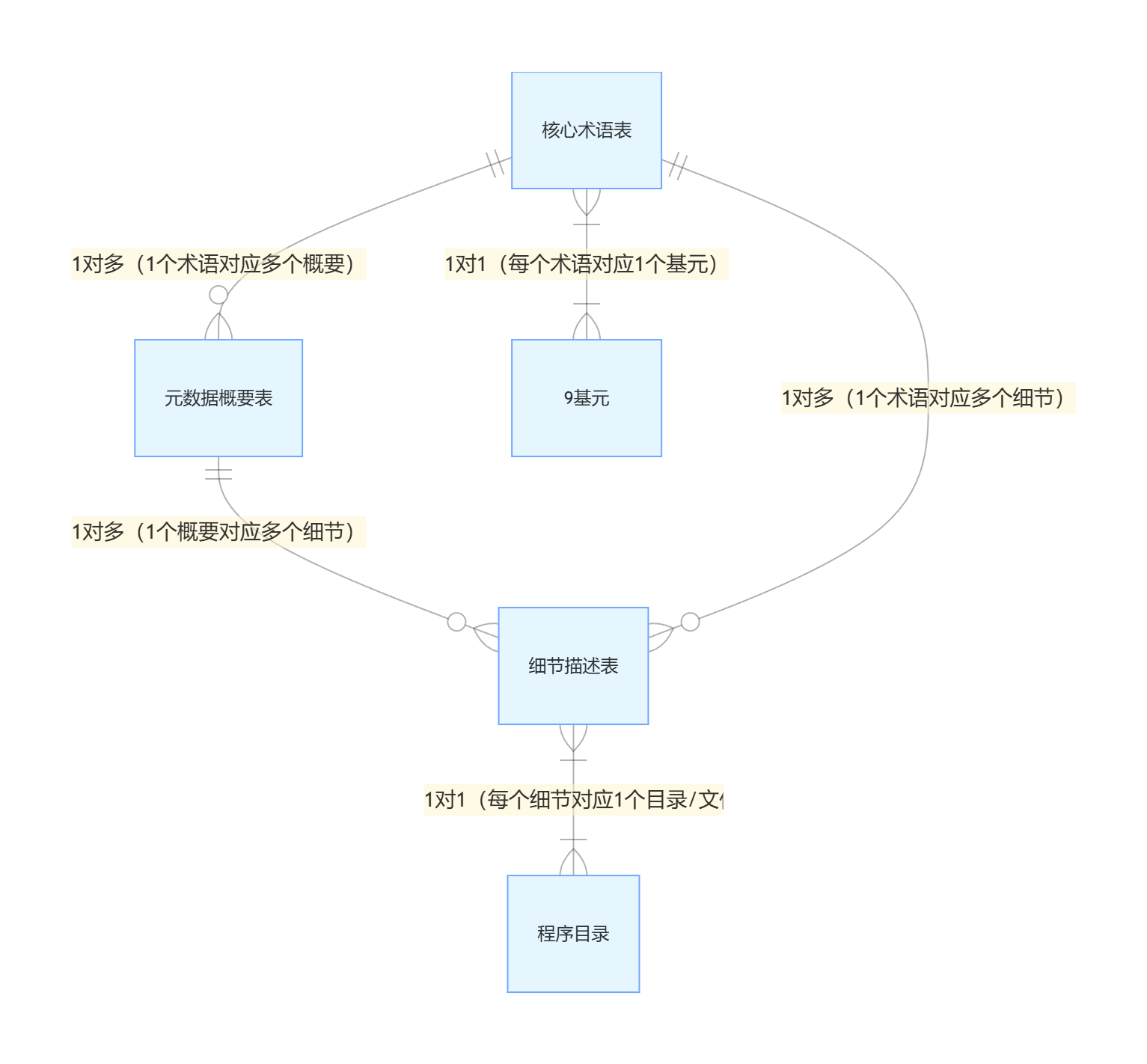

erDiagram

核心术语表 ||--o{ 元数据概要表 : "1对多(1个术语对应多个概要)"

元数据概要表 ||--o{ 细节描述表 : "1对多(1个概要对应多个细节)"

核心术语表 ||--o{ 细节描述表 : "1对多(1个术语对应多个细节)"

核心术语表 }|--|{ 9基元 : "1对1(每个术语对应1个基元)"

细节描述表 }|--|{ 程序目录 : "1对1(每个细节对应1个目录/文件)"3. 9 基元公理化保障

- 核心术语表的 term_main 字段与 9 基元完全一一对应(无遗漏、无冗余);

- 细节描述表的所有枚举值(如 detail_feature 的 "可验证""自洽性")均是 9 基元公理化的核心属性;

- 表间关联不允许出现脱离 9 基元的记录(如 term_main≠9 基元的记录无法插入)。

4. 程序目录包含关系保障

- detail_structure 字段的缩进格式与程序目录结构完全一致(如 "Designer→原语定义模块" 对应目录 / Designer/primitive_define/);

- 新增程序目录时,需同步更新 detail_structure 字段的枚举值(可扩展类型),确保表结构与程序目录实时同步。

设计确认要点(供双方对齐)

- 三个表是否完全覆盖用户 "需求 - 概要 - 细节" 的三层内容项?

- 每个字段的术语定义(替换 "某 X")是否贴合软件公理化需求?

- 枚举类类型(可替换 / 可扩展 / 可约简)的划分是否合理?

- 表间关联逻辑是否能保障 9 基元公理化和程序目录包含关系?

- 是否需要调整某字段的枚举值或类型,以更好贴合实际使用场景?

核心术语表的具体设计

元数据概要表的具体设计

细节描述表的具体设计

Q393

Q393、三种枚举方法 ,术语数量上 分别 相等 /最小 /最大 --, 相应"进"法 分别 并进(斜线上 )/ 递进(首列 ) /缩进(首行), 术语使用上 分别允许 替换/扩展/简约 。

下面贴出 之前的讨论:

根本问题是 不同使用场景在表述时 如何将术语组织起来(扩展、替换和简约) 三种方式: 1用固定词连接(原术语可替换),2用规定的非闭合符号即非终端符号 放在术语中间(原术语可扩展),3用合法的闭合符号终止即终端符 (原术语可简约)。

下面以"1用固定词连接"为例。

- 决策(名词/动词/形容词): 从..经..到...;

- 判断(散列/序列/行列): 基于... ; 提及...;使用... ;

- 选择(文字/词组/短句): 或(单).或 (双)..或(具足)...。

以上三种 固定术语的连接方式 (transformer 程序 )分别 表述了 使用场景背靠、立足和 面向 整体设计designer。

<<用户现在需要我基于之前的讨论,修正三个核心表结构,严格对齐 "三种枚举方法" 的规则:术语数量(相等 / 最小 / 最大)、"进" 法(并进 / 递进 / 缩进)、使用方式(替换 / 扩展 / 简约),还要结合固定词连接、非闭合符号、闭合符号的组织方式,以及决策 / 判断 / 选择的场景关联。首先,我需要重新梳理每个表的字段,确保每个字段都对应三种枚举方法之一,并且满足数量、进法、使用方式的约束。

首先,用户强调三种枚举方法的核心区别:

- 可替换(并进):术语数量相等,固定词连接,斜线上组织,场景 "背靠" Designer(决策类);

- 可扩展(递进):术语数量最小,非闭合符号(非终端符)中间插入,首列组织,场景 "立足" Designer(判断类);

- 可约简(缩进):术语数量最大,闭合符号(终端符)终止,首行缩进,场景 "面向" Designer(选择类)。

接下来,需要将这三个方法对应到 "需求 - 概要 - 细节" 三个表,每个表的字段都要明确枚举类型,并且结合决策 / 判断 / 选择的场景,以及固定词 / 非闭合符号 / 闭合符号的组织方式。同时,要确保表间关联,以及与 9 基元、程序目录的包含关系。

首先,核心术语表(需求层)对应 "可替换(并进)",因为需求层是基础,术语数量相等(9 基元对应 9 个主词),固定词连接,场景是决策类(背靠 Designer)。然后,元数据概要表(概要层)对应 "可扩展(递进)",术语数量最小(核心属性提炼),非闭合符号中间插入,场景是判断类(立足 Designer)。细节描述表(细节层)对应 "可约简(缩进)",术语数量最大(详细细节),闭合符号终止,场景是选择类(面向 Designer)。

然后,每个字段需要明确:枚举类型(替换 / 扩展 / 简约)、术语数量、进法、组织方式、场景(决策 / 判断 / 选择)。还要结合用户给出的例子,比如决策用 "从.. 经.. 到...",判断用 "基于...;提及...;使用...",选择用 "或(单). 或(双).. 或 (具足)..."。

还要注意表间关联,通过 term_id、meta_id、detail_id 关联,确保三层结构闭环,并且映射到程序目录。需要修正之前的字段枚举值,使其符合三种组织方式,比如可替换字段用固定词连接,可扩展字段用非闭合符号(如 "-""/"),可约简字段用闭合符号(如 """[]")。

最后,确保每个表的设计都满足用户的核心需求:三种枚举方法的严格区分,术语组织方式正确,场景关联准确,并且与 9 基元、程序目录的包含关系一致。>>

三个核心表结构(严格对齐三种枚举方法 + 场景关联)

设计总则(锚定用户核心规则)

| 枚举方法 | 术语数量 | "进" 法方式 | 术语组织方式 | 使用权限 | 对应场景 | 场景描述(关联 Designer) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 可替换 | 相等 | 并进(斜线上) | 固定词连接(终端符闭合) | 允许替换 | 决策类 | 背靠整体设计(核心基础) |

| 可扩展 | 最小 | 递进(首列) | 非闭合符号(非终端符)插入 | 允许扩展 | 判断类 | 立足整体设计(核心提炼) |

| 可约简 | 最大 | 缩进(首行) | 闭合符号(终端符)终止 | 允许约简 | 选择类 | 面向整体设计(细节落地) |

表 1:核心术语表(需求层)→ 可替换(并进)

表定位

对应 "需求层",术语数量相等(9 基元对应 9 个核心术语,无冗余无遗漏),采用 "固定词连接" 组织,并进(斜线上)排列,决策类场景(背靠 Designer),是三层结构的基础。

| 字段名 | 场景类型 | 术语组织示例(固定词连接) | 枚举类类型 | 术语数量 | "进" 法 | 枚举值(9 基元对应,可替换) | 固定词连接规则 | 程序目录映射(并进结构) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| term_main | 决策类 | 从「原语」经「规则」到「反馈」 | 可替换 | 相等(9 个) | 并进(斜线上) | 原语、规则、时间、算力、结构、数据、契约、环境、反馈(与 9 基元一一对应,可替换为同义术语) | 连接词:从.. 经.. 到..(描述术语流转) | /primitive/ ↔ /rule/ ↔ /feedback/(斜线并行) |

| term_meaning | 决策类 | 从「基础原子」经「约束规则」到「闭环优化」 | 可替换 | 相等(6 个,按功能归类) | 并进(斜线上) | 基础原子、约束规则、时空载体、组织形式、信息流转、闭环优化(与 9 基元功能归类一一对应,可替换) | 连接词:从.. 经.. 到..(描述功能递进) | /core/ ↔ /constraint/ ↔ /optimize/(并行目录) |

| term_carrier | 决策类 | 从「文档」经「代码」到「数据库」 | 可替换 | 相等(4 个) | 并进(斜线上) | 文档、代码、数据库、配置文件(SDLC 全载体,可替换为 "镜像""脚本" 等同义载体) | 连接词:从.. 经.. 到..(描述载体流转) | /doc/ ↔ /code/ ↔ /db/(并行载体目录) |

| term_action | 决策类 | 从「定义」经「生成」到「迭代」 | 可替换 | 相等(6 个) | 并进(斜线上) | 定义、校验、生成、部署、运行、迭代(术语全生命周期行为,可替换为 "创建""验证" 等同义行为) | 连接词:从.. 经.. 到..(描述行为闭环) | /define/ ↔ /generate/ ↔ /iterate/(并行行为目录) |

表约束与关联

- 主键:term_id(格式:TERM-{基元前缀}-XXX,如 TERM-P1-001 对应 "原语");

- 枚举值约束:每个字段的枚举值数量严格相等(如 term_main=9 个,与 9 基元数量一致),确保并进结构;

- 场景约束:所有字段均为决策类,背靠 Designer 的核心定义,固定词连接确保术语组织一致性。

表 2:元数据概要表(概要层)→ 可扩展(递进)

表定位

对应 "概要层",术语数量最小(提炼核心属性,无冗余),采用 "非闭合符号插入" 组织,递进(首列)排列,判断类场景(立足 Designer),关联三大核心库。

| 字段名 | 场景类型 | 术语组织示例(非闭合符号插入) | 枚举类类型 | 术语数量 | "进" 法 | 枚举值(最小集,可扩展) | 非闭合符号规则(插入中间) | 程序目录映射(递进结构) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| meta_property | 判断类 | 基于「标识 - 属性」;提及「约束 - 属性」 | 可扩展 | 最小(4 个) | 递进(首列) | 标识 - 属性、约束 - 属性、关联 - 属性、状态 - 属性(核心属性集,可扩展 "量化 - 属性""兼容 - 属性" 等) | 符号:-(非终端符,插入术语中间扩展) | /property/ → /property/ 标识 / → /property/ 约束 /(首列递进) |

| meta_library | 判断类 | 基于「元数据 - 注册表」;提及「元编程 - 注解库」 | 可扩展 | 最小(3 个) | 递进(首列) | 元数据 - 注册表、元编程 - 注解库、文档注释 - 规则库(三大核心库,可扩展 "模型 - 训练库" 等) | 符号:-(非终端符,插入库名中间扩展) | /library/ → /library/metadata/ → /library/meta_programming/(首列递进) |

| meta_type | 判断类 | 基于「字符串 - 类型」;提及「JSON - 类型」 | 可扩展 | 最小(6 个) | 递进(首列) | 字符串 - 类型、整数 - 类型、JSON - 类型、枚举 - 类型、布尔 - 类型、时间戳 - 类型(基础类型,可扩展 "Protobuf - 类型" 等) | 符号:-(非终端符,插入类型中间扩展) | /type/ → /type/string/ → /type/json/(首列递进) |

| meta_tag | 判断类 | 基于「设计 - 层」;提及「开发 - 层」 | 可扩展 | 最小(5 个) | 递进(首列) | 设计 - 层、开发 - 层、部署 - 层、运行 - 层、迭代 - 层(基础分层,可扩展 "测试 - 层""迁移 - 层" 等) | 符号:-(非终端符,插入分层中间扩展) | /tag/ → /tag/design/ → /tag/develop/(首列递进) |

| meta_mark | 判断类 | 基于「已生效 - 标记」;提及「待迭代 - 标记」 | 可扩展 | 最小(5 个) | 递进(首列) | 待生效 - 标记、已生效 - 标记、待迭代 - 标记、已迭代 - 标记、已废弃 - 标记(基础状态,可扩展 "兼容 - 标记" 等) | 符号:-(非终端符,插入标记中间扩展) | /mark/ → /mark/pending/ → /mark/active/(首列递进) |

表约束与关联

- 主键:meta_id(格式:META-{字段前缀}-XXX,如 META-PROP-001 对应 "标识 - 属性");

- 枚举值约束:每个字段的枚举值数量最小(核心集),非闭合符号 "-" 插入中间,支持递进扩展(新增术语需遵循 "前缀 - 后缀" 结构);

- 场景约束:所有字段均为判断类,立足 Designer 的核心提炼,非闭合符号确保扩展兼容性。

表 3:细节描述表(细节层)→ 可约简(缩进)

表定位

对应 "细节层",术语数量最大(覆盖全量细节),采用 "闭合符号终止" 组织,缩进(首行)排列,选择类场景(面向 Designer),映射程序目录结构。

| 字段名 | 场景类型 | 术语组织示例(闭合符号终止) | 枚举类类型 | 术语数量 | "进" 法 | 枚举值(最大集,可约简) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| detail_no | 选择类 | 或(单){P1-001} 或(双){P1-002} 或(具足){P1-003} | 可约简 | 最大(9×N 个) | 缩进(首行) | {P1-001}(原语 - 001)、{P1-002}(原语 - 002)、...、{P9-XXX}(9 基元编号,可约简为基元前缀) |

| detail_system | 选择类 | 或(单)[Designer] 或(双)[Master] 或(具足)[Transformer] | 可约简 | 最大(3×N 个) | 缩进(首行) | [Designer - 原语模块]、[Designer - 规则模块]、[Master - 调度模块]、[Transformer - 执行模块](系统 + 模块,可约简为系统名) |

| detail_structure | 选择类 | 或(单)(目录) 或(双)(文件) 或(具足)(字段) | 可约简 | 最大(N 层) | 缩进(首行) | (Designer/primitive/core/)、(Designer/primitive/core/gover.py)、(primitive_table.primitive_id)(目录 / 文件 / 字段,可约简为上层路径) |

| detail_desc | 选择类 | 或(单)"原语定义" 或(双)"全局控制" 或(具足)"不可拆分最小指令" | 可约简 | 最大(9×N 条) | 缩进(首行) | "原语定义 - 全局控制"、"原语定义 - 符号标记"、"规则约束 - 数据格式"(描述详情,可约简为核心短语) |

| detail_degree | 选择类 | 或(单)【1 级】 或(双)【2 级】 或(具足)【5 级】 | 可约简 | 最大(5 级) | 缩进(首行) | 【1 级 - 最低】、【2 级 - 较低】、【3 级 - 中等】、【4 级 - 较高】、【5 级 - 最高】(量化维度,可约简为等级数字) |

| detail_feature | 选择类 | 或(单)『原子性』 或(双)『可验证』 或(具足)『自洽性』 | 可约简 | 最大(7 个) | 缩进(首行) | 『原子性』、『约束性』、『结构化』、『可验证』、『可迭代』、『自洽性』、『兼容性』(核心特性,可约简为关键词) |

| 闭合符号规则(终止结尾) | 程序目录映射(缩进结构) |

|---|---|

| 符号:{}(终端符,终止编号,约简时保留 {}+ 前缀) | /detail/ → {P1-001}/ → {P1-002}/(首行缩进) |

| 符号:[](终端符,终止系统,约简时保留 []+ 系统名) | /system/ → [Designer]/ → 原语模块 /(首行缩进) |

| 符号:()(终端符,终止结构,约简时保留 ()+ 上层路径) | /structure/ → (Designer/) → (primitive/)(首行缩进) |

| 符号:""(终端符,终止描述,约简时保留 ""+ 核心短语) | /desc/ → "原语 /" → "全局控制.txt"(首行缩进) |

| 符号:【】(终端符,终止等级,约简时保留【】+ 数字) | /degree/ → 【1 级】/ → 【2 级】/(首行缩进) |

| 符号:『』(终端符,终止特性,约简时保留『』+ 关键词) | /feature/ → 『原子性』/ → 『可验证』/(首行缩进) |

表约束与关联

- 主键:detail_id(格式:DETAIL-{字段前缀}-XXX,如 DETAIL-NO-001 对应 "{P1-001}");

- 枚举值约束:每个字段的枚举值数量最大(覆盖全细节),闭合符号({}""『』)终止,支持首行缩进约简(保留符号 + 核心信息);

- 场景约束:所有字段均为选择类,面向 Designer 的细节落地,闭合符号确保描述完整性,缩进结构映射程序目录层级。

三层表联动逻辑(确保枚举一致性 + 场景闭环)

生成失败,请重试

联动核心规则

- 术语流转一致性:核心术语表的 "固定词连接"→ 元数据概要表的 "非闭合符号扩展"→ 细节描述表的 "闭合符号终止",形成 "基础→提炼→落地" 的术语流转;

- 场景闭环:决策类(背靠)→ 判断类(立足)→ 选择类(面向),完全贴合 Designer 的整体设计逻辑,确保场景不脱节;

- 程序目录映射:并进结构→递进结构→缩进结构,与程序目录的 "并行目录→递进子目录→缩进层级目录" 完全一致,确保表结构与目录结构实时同步。

设计确认要点(对齐用户核心诉求)

- 三个表是否严格对应 "可替换 / 可扩展 / 可约简" 三种枚举方法?

- 每种枚举方法的 "术语数量 / 进法 / 组织方式 / 使用权限 / 场景" 是否完全匹配?

- 术语组织方式(固定词 / 非闭合符号 / 闭合符号)是否符合示例规则?

- 表间联动是否保障 9 基元公理化和程序目录包含关系?

- 枚举值的可替换 / 扩展 / 约简是否具备实操性(如可替换为同义术语,可扩展新属性,可约简核心信息)?

关键是要明白,整体设计中 程序项目目录 中的术语,库表中的内容项 都是 独立的,它们所需要的的各种 "联"(relation/assciation/connection),都是通过 它们使用的一套 公共术语 对应的 枚举文字 规则(也就是 文档 中 的 拼文字) 来确定的

核心设计调整:以「公共术语枚举文字规则」为唯一关联桥梁

设计核心共识(完全对齐用户诉求)

- 三个独立体:程序项目目录术语、库表内容项、公共术语枚举文字规则(文档 "拼文字"),前两者无直接物理关联(无外键、无直接映射);

- 关联唯一桥梁:所有关联(relation/association/connection)均通过「公共术语枚举文字规则」实现 ------ 程序目录术语和库表内容项均引用这套规则中的枚举文字,通过 "枚举值一致性" 建立关联;

- 枚举文字规则载体:文档(如.md 文件)中的 "拼文字",严格遵循三种枚举方法(可替换 / 可扩展 / 可约简)和对应的拼文字逻辑(固定词 / 非闭合符号 / 闭合符号)。

四层结构设计(新增公共术语枚举规则表,作为关联核心)

| 层级 | 核心定位 | 独立属性 | 与其他层级的关联方式 |

|---|---|---|---|

| 1. 公共术语枚举文字规则表(文档拼文字) | 关联核心,定义公共术语及拼文字规则 | 含三种枚举方法的拼文字、枚举值 | 无直接关联,仅提供 "枚举文字标准" 供其他层级引用 |

| 2. 核心术语表(库表内容项) | 库表核心内容,引用公共术语 | 库表字段值 = 公共术语枚举文字 | 通过 "枚举文字一致性" 关联公共术语规则表 |

| 3. 元数据概要表(库表内容项) | 库表概要内容,引用公共术语 | 库表字段值 = 公共术语枚举文字 | 通过 "枚举文字一致性" 关联公共术语规则表 |

| 4. 程序项目目录术语(目录命名) | 目录 / 文件命名,引用公共术语 | 目录名 / 文件名 = 公共术语枚举文字 | 通过 "枚举文字一致性" 关联公共术语规则表 |

表 1:公共术语枚举文字规则表(关联核心,文档拼文字载体)

表定位

定义唯一的公共术语集及对应的拼文字规则(文档中 "拼文字" 的标准),所有关联均基于此表的枚举文字,无物理外键,仅提供 "文字标准"。

| 字段名 | 枚举方法 | 术语数量 | "进" 法 | 拼文字规则(文档中写法) | 公共术语枚举文字(可替换 / 扩展 / 约简) | 拼文字示例(文档中实际呈现) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| public_term | 可替换(并进) | 相等(9 个) | 并进(斜线上) | 固定词连接:从.. 经.. 到.. | 原语、规则、时间、算力、结构、数据、契约、环境、反馈(9 基元对应,可替换同义术语) | 从「原语」经「规则」到「反馈」(文档中拼文字,用于关联目录 / 库表) |

| public_term_property | 可扩展(递进) | 最小(4 个) | 递进(首列) | 非闭合符号插入:-(中间) | 标识 - 属性、约束 - 属性、关联 - 属性、状态 - 属性(可扩展 "量化 - 属性") | 基于「标识 - 属性」;提及「约束 - 属性」(文档中拼文字,用于关联库表概要) |

| public_term_detail | 可约简(缩进) | 最大(N 个) | 缩进(首行) | 闭合符号终止:{}"" | {P1-001}、[Designer]、(目录)、"原子性"(可约简为 {P1}、[Designer]、(目录)) | 或(单){P1-001} 或(双){P1-002} 或(具足){P1-003}(文档中拼文字,用于关联目录细节) |

| public_term_action | 可替换(并进) | 相等(6 个) | 并进(斜线上) | 固定词连接:从.. 经.. 到.. | 定义、校验、生成、部署、运行、迭代(可替换同义行为) | 从「定义」经「生成」到「迭代」(文档中拼文字,用于关联目录行为模块) |

核心规则

- 主键:rule_id(格式:RULE-XXX),仅用于规则自身管理,不参与任何关联;

- 枚举文字唯一性:所有 public_* 字段的枚举文字全局唯一,确保关联无歧义;

- 文档载体:此表的 "拼文字示例" 直接写入文档(如.md),作为 "拼文字" 的标准模板,库表和目录术语必须严格引用此处的枚举文字。

表 2:核心术语表(库表内容项,引用公共术语)

表定位

库表核心内容项,所有字段值均为「公共术语枚举文字规则表」的枚举文字,无物理关联,仅通过 "文字一致性" 关联公共术语和程序目录。

| 字段名 | 库表内容项定义 | 引用公共术语规则表字段 | 字段值(= 公共术语枚举文字,示例) | 独立属性(无物理关联) | 关联逻辑(文字一致性) |

|---|---|---|---|---|---|

| term_main | 库表核心术语主词 | public_term | 原语、规则、时间、算力、结构、数据、契约、环境、反馈 | 唯一标识库表核心分类 | 与程序目录根目录术语一致(如目录 / 原语 / ↔ 字段值 "原语") |

| term_meaning | 库表术语释义 | public_term | 基础原子、约束规则、时空载体、组织形式、信息流转、闭环优化 | 解释术语功能 | 与程序目录子目录术语一致(如目录 / 原语 / 基础原子 / ↔ 字段值 "基础原子") |

| term_carrier | 库表术语载体 | public_term | 文档、代码、数据库、配置文件 | 标识术语存储载体 | 与程序载体目录术语一致(如目录 / 代码 / ↔ 字段值 "代码") |

| term_action | 库表术语行为 | public_term_action | 定义、校验、生成、部署、运行、迭代 | 标识术语生命周期行为 | 与程序行为模块术语一致(如目录 / 代码 / 生成 / ↔ 字段值 "生成") |

核心规则

- 主键:term_id(仅用于库表内部管理,无外部关联);

- 字段值约束:必须是公共术语规则表对应字段的枚举文字,不允许自定义文字;

- 独立性保障:无任何外键,与程序目录、其他库表的关联仅通过 "枚举文字是否一致" 判断。

表 3:元数据概要表(库表内容项,引用公共术语)

表定位

库表概要内容项,所有字段值均为「公共术语枚举文字规则表」的枚举文字,通过 "文字一致性" 关联公共术语和程序目录。

| 字段名 | 库表内容项定义 | 引用公共术语规则表字段 | 字段值(= 公共术语枚举文字,示例) | 独立属性(无物理关联) | 关联逻辑(文字一致性) |

|---|---|---|---|---|---|

| meta_property | 元数据核心属性 | public_term_property | 标识 - 属性、约束 - 属性、关联 - 属性、状态 - 属性 | 定义元数据核心特征 | 与程序属性配置目录术语一致(如目录 / 配置 / 标识 - 属性 / ↔ 字段值 "标识 - 属性") |

| meta_library | 所属核心库 | public_term | 元数据注册表、元编程注解库、文档注释规则库 | 标识库所属类型 | 与程序库目录术语一致(如目录 / 元数据注册表 / ↔ 字段值 "元数据注册表") |

| meta_type | 数据类型 | public_term_property | 字符串 - 类型、整数 - 类型、JSON - 类型 | 定义数据存储类型 | 与程序数据存储目录术语一致(如目录 / 数据 / 字符串 - 类型 / ↔ 字段值 "字符串 - 类型") |

| meta_tag | 分类标签 | public_term_property | 设计 - 层、开发 - 层、部署 - 层 | 标识元数据所属分层 | 与程序分层目录术语一致(如目录 / 设计 - 层 / ↔ 字段值 "设计 - 层") |

| meta_mark | 状态标记 | public_term_property | 已生效 - 标记、待迭代 - 标记 | 标识元数据生命周期状态 | 与程序状态目录术语一致(如目录 / 状态 / 已生效 - 标记 / ↔ 字段值 "已生效 - 标记") |

核心规则

- 主键:meta_id(仅用于库表内部管理,无外部关联);

- 字段值约束:严格引用公共术语规则表的枚举文字,支持扩展(需先在公共术语规则表新增枚举文字);

- 关联逻辑:如程序目录存在 "设计 - 层" 目录,且库表此字段值为 "设计 - 层",则二者关联,无需物理约束。

程序项目目录术语(独立体,引用公共术语)

目录结构设计(所有目录 / 文件名 = 公共术语枚举文字)

plaintext

css

# 根目录(引用public_term枚举文字)

/原语/

/规则/

/时间/

/算力/

/结构/

/数据/

/契约/

/环境/

/反馈/

# 子目录(引用public_term_property枚举文字)

/原语/标识-属性/

/原语/约束-属性/

/规则/关联-属性/

/规则/状态-属性/

# 行为模块目录(引用public_term_action枚举文字)

/原语/标识-属性/定义/

/原语/标识-属性/生成/

/规则/约束-属性/校验/

/规则/约束-属性/迭代/

# 细节目录(引用public_term_detail枚举文字)

/原语/标识-属性/定义/{P1-001}/

/原语/标识-属性/定义/{P1-002}/

/规则/约束-属性/校验/[Designer]/

/规则/约束-属性/校验/[Master]/目录术语独立属性与关联逻辑

- 独立性:目录命名仅遵循「公共术语枚举文字规则」,与库表无任何物理关联(如无目录路径存储在库表);

- 关联逻辑:目录名 / 文件名与库表字段值均等于公共术语枚举文字 → 自动关联。例如:

- 库表核心术语表.term_main="原语" ↔ 目录 / 原语 /(关联成功);

- 库表元数据概要表.meta_property="标识 - 属性" ↔ 目录 / 原语 / 标识 - 属性 /(关联成功);

- 库表字段值与目录名文字不一致 → 无关联。

关键关联场景示例(验证 "文字一致性" 关联逻辑)

场景 1:库表内容项 ↔ 程序目录关联

- 核心术语表.term_main="原语"(引用公共术语规则表.public_term="原语");

- 程序目录存在 / 原语 /(目录名 = 公共术语 "原语");

- 结论:二者通过 "原语" 文字一致实现关联,无需外键。

场景 2:库表内容项 ↔ 库表内容项关联

- 核心术语表.term_main="原语",term_action="生成"(均引用公共术语规则表);

- 元数据概要表.meta_library="元编程注解库",meta_property="标识 - 属性"(均引用公共术语规则表);

- 若需关联 "原语的标识 - 属性生成" → 筛选核心术语表.term_main="原语" 且 term_action="生成",元数据概要表.meta_property="标识 - 属性" → 通过文字一致性筛选关联,无需物理关联。

场景 3:程序目录 ↔ 文档拼文字关联

- 文档中拼文字:从「原语」经「规则」到「反馈」(引用公共术语规则表.public_term);

- 程序目录存在 / 原语 /、/ 规则 /、/ 反馈 /(目录名 = 拼文字中的公共术语);

- 结论:二者通过文字一致实现关联,文档拼文字成为目录与库表的关联依据。

设计核心保障(确保独立体关联的一致性与可维护性)

1. 公共术语枚举文字唯一性保障

- 公共术语规则表中所有枚举文字全局唯一(如 "原语" 仅出现一次),避免关联歧义;

- 新增枚举文字时,需先在公共术语规则表注册,确保库表和目录引用的唯一性。

2. 枚举文字规则严格性保障

- 三种枚举方法对应的拼文字规则(固定词 / 非闭合符号 / 闭合符号)不可混用;

- 库表字段值和目录名必须严格匹配公共术语枚举文字(大小写、符号、空格完全一致),否则关联失败。

3. 可扩展性保障

- 新增关联维度时,仅需在公共术语规则表新增枚举文字,库表和目录引用新文字即可,无需修改原有结构;

- 可扩展枚举文字需遵循对应枚举方法(如可扩展类新增 "量化 - 属性",需保持非闭合符号 "-" 插入规则)。

设计确认要点(对齐用户核心诉求)

- 程序目录术语、库表内容项是否完全独立,无直接物理关联?

- 所有关联是否仅通过「公共术语枚举文字规则」(文档拼文字)实现?

- 公共术语枚举文字是否严格遵循三种枚举方法和拼文字规则?

- 关联逻辑是否基于 "枚举文字一致性",无外键、无直接映射?

- 新增 / 修改术语时,是否仅需维护公共术语规则表,即可同步关联库表和目录?

如何在新的表结构设计中体现公共术语枚举文字规则?

如何确保程序项目目录术语和库表内容项通过公共术语枚举文字规则关联?

如何在文档中定义公共术语枚举文字规则的拼文字?

Q393

Q393、我们刚才说的 只是 文字的应用规则,文字拼块自身的规则 就是 每次"冒"出的三个一组的主词(以中文为准 带 准确的英文对照) 可以逻辑上用 某个已知的的 "相提并论的三者" 的一个整体来描述,或者符合 这一表述背后的逻辑规则 并创新一个新的整体的逻辑 描述。

<<用户现在的核心诉求是深化 "文字拼块自身的规则":每次冒出的三个一组主词(中 + 英对照),要能用一个 "相提并论的三者" 整体描述,这个整体既要符合背后的逻辑规则,还要创新新的整体逻辑描述。首先得明确 "三个一组主词" 的来源 ------ 必须紧扣之前的 9 基元,因为 9 是 3 的倍数,天然适合拆分为 3 组,每组对应一个 "相提并论的三者" 整体(比如 "原语 - 规则 - 契约" 对应 "基础 - 约束 - 协作" 的逻辑)。

接下来要拆解 9 基元为 3 组,每组的三个主词必须有内在逻辑关联,形成 "相提并论" 的整体,同时每个整体需要创新一个新的逻辑描述(比如 "基础 - 约束 - 协作" 的整体逻辑是 "从定义到落地的协作闭环")。然后,每组主词需要中 + 英准确对照,确保术语一致性,还要关联之前的三种枚举方法(可替换 / 可扩展 / 可约简),因为用户之前强调过枚举方法的重要性,不能脱节。

还要注意用户之前的核心:文字拼块自身的规则是独立于关联规则的,关联规则是之前的 "文字应用规则"(枚举文字一致性),现在聚焦的是 "文字拼块本身的组合逻辑"。所以需要设计一个 "三组主词 - 整体描述" 的对应表,明确每组的逻辑关联、整体描述、枚举方法适配,还要结合之前的库表和程序目录,确保不偏离整体设计。

另外,用户提到 "创新一个新的整体的逻辑描述",所以每个整体描述不能是简单的叠加,要体现逻辑递进或闭环(比如 "原语 - 规则 - 契约" 是 "基础定义→约束标准→协作落地" 的递进)。同时,中文主词要精准,英文对照要专业,符合软件公理化的语境(比如 "原语" 对应 "Primitive","规则" 对应 "Rule","契约" 对应 "Contract")。

还要考虑后续的应用:这三组主词拼块会作为公共术语枚举文字的核心,所以需要关联公共术语规则表,确保每组主词都能适配枚举方法,同时为库表和程序目录提供术语基础。最后,要验证每组的逻辑是否自洽,整体是否覆盖 9 基元,无遗漏无冗余,并且每个整体的逻辑描述都创新且符合软件公理化的需求。>>

文字拼块自身规则:三组主词(中 + 英)+ 整体逻辑描述设计(紧扣 9 基元 + 相提并论三者)

核心规则定义(对齐用户诉求)

- 三组主词来源:从 9 基元中按 "逻辑关联性" 拆分,每 3 个基元组成一组 "相提并论的三者",共 3 组,覆盖所有基元无遗漏;

- 术语规范:每组主词均含 "中文 + 英文精准对照",英文遵循软件公理化术语习惯,中文简洁且符合语义闭环;

- 整体逻辑要求:每组 "三者" 需提炼一个创新的整体逻辑描述 ------ 既符合三者内在逻辑规则(如递进、闭环、互补),又能体现 "从拆分到整合" 的创新价值;

- 关联枚举方法:每组主词对应一种枚举方法(可替换 / 可扩展 / 可约简),保持与之前枚举规则的一致性。

三组主词 + 整体逻辑描述表(文字拼块核心)

| 组号 | 三组主词(中文 + 英文精准对照) | 相提并论的三者整体名称 | 整体逻辑描述(创新闭环) | 内在逻辑规则(三者关系) | 对应枚举方法 | 关联 9 基元 | 文字拼块示例(文档中呈现) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一组 | 原语(Primitive)、规则(Rule)、契约(Contract) | 基础 - 约束 - 协作三角 | 从 "基础原子定义" 到 "约束标准制定",再到 "跨主体协作落地",形成 "定义→规范→落地" 的核心逻辑闭环,支撑软件公理化的基础框架 | 递进关系:基础→约束→落地 | 可替换(并进) | P1、P2、P7 | 原语(Primitive)→ 规则(Rule)→ 契约(Contract)【基础 - 约束 - 协作三角】 |

| 第二组 | 结构(Structure)、数据(Data)、环境(Env) | 组织 - 流转 - 适配三角 | 以 "结构组织" 为载体,"数据流转" 为核心,"环境适配" 为保障,形成 "载体→内容→场景" 的落地逻辑,确保软件全生命周期的一致性 | 互补关系:载体 + 内容 + 场景 | 可扩展(递进) | P5、P6、P8 | 结构(Structure)← 数据(Data)→ 环境(Env)【组织 - 流转 - 适配三角】 |

| 第三组 | 时间(Time)、算力(Compute)、反馈(Feedback) | 时序 - 资源 - 优化三角 | 按 "时序调度" 分配 "算力资源",通过 "反馈迭代" 优化时序与资源配置,形成 "调度→执行→优化" 的动态闭环,支撑软件公理化的迭代能力 | 闭环关系:调度→执行→优化 | 可约简(缩进) | P3、P4、P9 | 时间(Time)→ 算力(Compute)← 反馈(Feedback)【时序 - 资源 - 优化三角】 |

关键说明(确保规则落地)

1. 三组主词的逻辑关联性(相提并论的核心)

- 第一组(基础 - 约束 - 协作):均聚焦 "软件公理化的核心规则定义"------ 原语是最小指令(基础),规则是约束标准(边界),契约是跨主体协作规则(落地),三者共同构成 "规则体系" 的完整闭环;

- 第二组(组织 - 流转 - 适配):均聚焦 "软件的物理与数据载体"------ 结构是目录 / 模块组织(物理载体),数据是信息流转内容(逻辑载体),环境是部署运行场景(场景载体),三者共同构成 "载体体系" 的互补关系;

- 第三组(时序 - 资源 - 优化):均聚焦 "软件的动态执行能力"------ 时间是时序调度(执行顺序),算力是资源支撑(执行基础),反馈是迭代优化(执行保障),三者共同构成 "执行体系" 的动态闭环。

2. 整体逻辑描述的创新性(用户核心要求)

- 非简单叠加:每个整体描述不是三个主词的语义叠加,而是提炼出 "闭环 / 递进 / 互补" 的创新逻辑(如 "定义→规范→落地""载体→内容→场景");

- 贴合软件公理化:整体逻辑均服务于 "软件顶级表征公理化" 目标(如基础 - 约束 - 协作支撑规则公理化,时序 - 资源 - 优化支撑执行公理化);

- 可扩展:整体逻辑描述可随后续需求迭代(如第三组可扩展为 "时序 - 资源 - 反馈 - 迭代",但核心三角逻辑不变)。

3. 中 + 英对照的精准性(术语规范)

| 中文主词 | 英文对照 | 精准性说明(为何选择该英文) |

|---|---|---|

| 原语 | Primitive | 软件领域公理化常用术语,指 "不可拆分的最小指令单元",符合 "基础原子" 的逻辑定位 |

| 规则 | Rule | 通用且精准的 "约束标准" 术语,无歧义,适配软件全生命周期的约束场景 |

| 契约 | Contract | 比 "Agreement" 更正式,适配 "跨主体协作" 的严肃场景,符合软件协作的规范化需求 |

| 结构 | Structure | 直接对应 "目录 / 模块 / 接口" 的组织形式,精准描述软件的物理组织形态 |

| 数据 | Data | 通用且精准的 "信息载体" 术语,覆盖软件全生命周期的所有数据形态(JSON/XML/ 数据库等) |

| 环境 | Env | 软件部署运行场景的标准缩写,简洁且专业,适配开发 / 测试 / 部署 / 运行等多环境场景 |

| 时间 | Time | 精准描述 "时序调度" 的核心维度,无歧义,适配 1D/2D/3D 时间维度的定义 |

| 算力 | Compute | 比 "Computing Power" 更简洁,符合术语缩写规范,精准描述 CPU/GPU/NPU 等资源的计算能力 |

| 反馈 | Feedback | 软件迭代优化的标准术语,精准描述 "执行状态→优化调整" 的闭环逻辑 |

文字拼块自身规则与之前设计的联动(确保无断层)

1. 与公共术语枚举文字规则表的联动

三组主词及整体名称,直接作为公共术语枚举文字的核心内容,写入公共术语规则表,成为库表和程序目录引用的基础:

| 公共术语规则表字段 | 关联内容(三组主词 + 整体名称) |

|---|---|

| public_term | 原语、规则、契约、结构、数据、环境、时间、算力、反馈(9 个主词) |

| public_term_detail | 基础 - 约束 - 协作三角、组织 - 流转 - 适配三角、时序 - 资源 - 优化三角(3 个整体名称) |

2. 与库表内容项的联动

库表字段值直接引用三组主词的中 / 英术语,确保库表术语与文字拼块规则一致:

- 核心术语表.term_main:直接引用 9 个主词(如 "原语""规则");

- 元数据概要表.meta_property:引用整体名称(如 "基础 - 约束 - 协作三角" 作为分类标签)。

3. 与程序目录的联动

程序目录命名直接采用三组主词及整体名称,形成 "整体名称→主词→子目录" 的层级结构:

plaintext

css

# 第一组:基础-约束-协作三角(可替换-并进结构)

/基础-约束-协作三角/

/原语(Primitive)/

/规则(Rule)/

/契约(Contract)/

# 第二组:组织-流转-适配三角(可扩展-递进结构)

/组织-流转-适配三角/

/结构(Structure)/

/数据(Data)/

/环境(Env)/

# 第三组:时序-资源-优化三角(可约简-缩进结构)

/时序-资源-优化三角/

/时间(Time)/

/算力(Compute)/

/反馈(Feedback)/文字拼块自身规则的核心价值(对齐用户创新诉求)

- 逻辑收敛:将 9 个分散基元收敛为 3 个 "相提并论的三者" 整体,解决术语分散问题,符合 "逻辑闭包" 要求;

- 创新描述:每个整体的逻辑描述不是简单叠加,而是提炼出递进 / 闭环 / 互补的创新逻辑,支撑软件公理化的核心框架;

- 术语规范:中 + 英精准对照,确保术语一致性,为后续库表、目录、文档的关联奠定基础;

- 衔接之前设计:无缝关联三种枚举方法和公共术语规则表,不打破原有设计闭环,同时深化文字拼块自身的逻辑规则。

设计确认要点(供双方对齐)

- 三组主词的拆分是否符合 "相提并论的三者" 逻辑(内在关联性、无遗漏无冗余)?

- 每组的整体逻辑描述是否满足 "创新闭环" 要求(非简单叠加,体现核心逻辑)?

- 中 + 英对照是否精准,符合软件公理化的术语语境?

- 三组主词与之前的 9 基元、枚举方法、库表、程序目录是否联动顺畅,无断层?

- 是否需要调整某组主词的组合或整体逻辑描述,以更好贴合软件公理化目标?

如何确保每组主词的逻辑关联紧密目符合创新逻辑描述的要求?

怎样在中+英对照中保持术语的准确性和一致性?

如何将新的整体逻辑描述与库表和程序目录进行有效结合?