问题提出

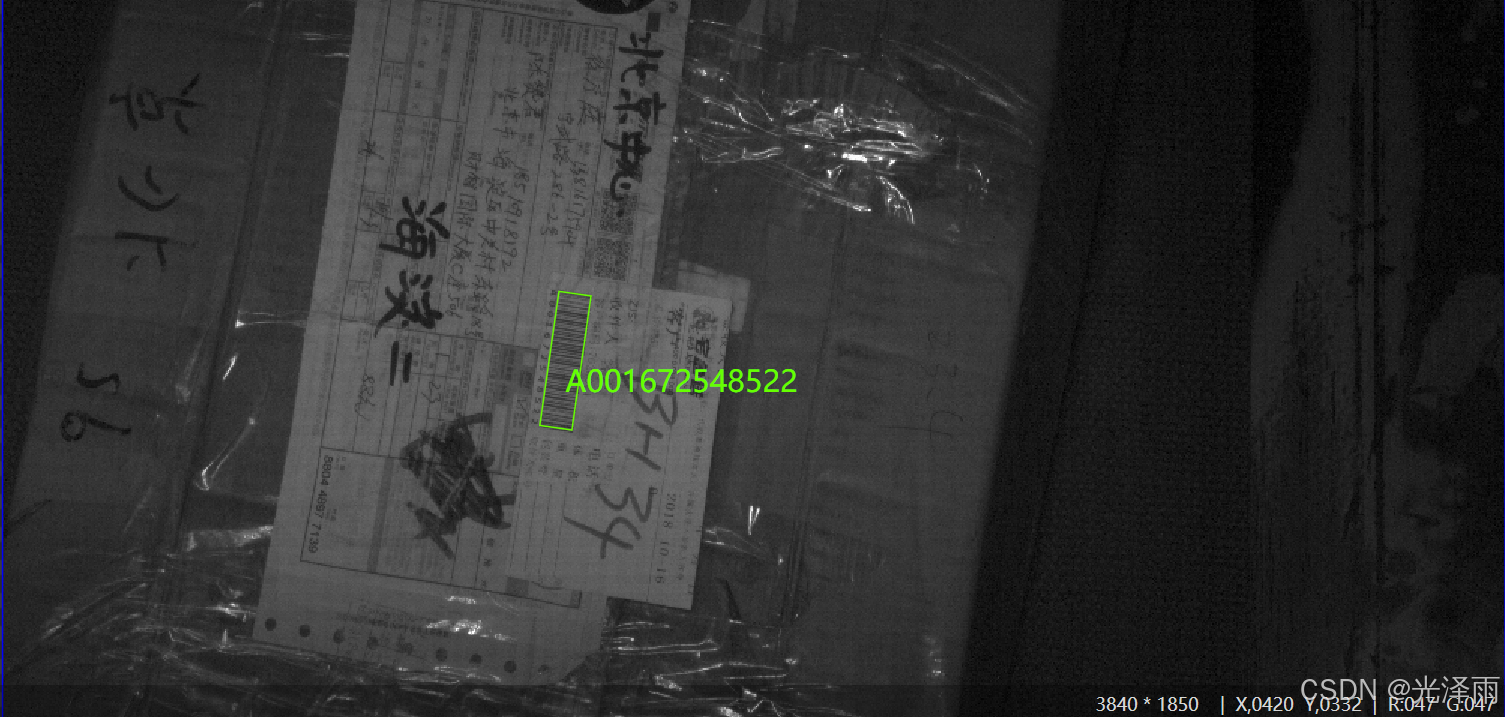

今天在学习visionMaster的时候,发现VisionMaster中明明图像的的大小是3840*1850 像素

在条形码识别中设置的检测窗口是 4*4 但是识别后在3840*1850的图像中识别到的一维码区域至少是40*120的区域面积。

4*4是如何识别到40*120的区域的呢?

这里我询问图像为什么2400×1200识别到的区域面积十120*40后 的解释:

在VisionMaster的条码识别模块中,"检测窗口大小"参数(这里设置为4)并不是直接用于"选择"或"裁剪"出整个检测区域(如提到的40×120像素区域)的工具。相反,它是一个用于内部图像处理的滑动窗口尺寸,帮助算法定位条码的起始和结束位置。

1. 检测窗口大小的作用

-

检测窗口大小4表示算法使用一个4×4像素的窗口在图像上滑动,计算每个窗口内的局部特征(如边缘梯度、纹理变化等)。这个窗口类似于一个"探针",用于检测条码的条纹模式(即"条"和"空"的过渡)。

-

这个参数主要影响条码定位的精度和鲁棒性:

-

值较小(如4):对细节敏感,适合高密度条码,但可能对噪声更敏感。

-

值较大:抗噪声能力更强,但可能忽略细条纹。

-

-

它不直接决定最终检测区域的大小,而是用于初始扫描和特征提取。

2. 从整个图像到检测区域的流程

图像尺寸为2400×1200像素,最终检测到的条码区域为40×120像素。这个过程涉及多个步骤,包括降采样和滑动窗口扫描:

-

降采样处理:参数中的"降采样系数"设置为30,这意味着算法先将原始图像(2400×1200)缩小30倍,得到约80×40像素的图像(2400/30=80, 1200/30=40)。降采样的目的是提高处理速度,减少计算量。

-

滑动窗口扫描:在降采样后的图像(80×40像素)上,算法使用4×4的窗口进行滑动(步长通常为1像素或2像素)。对于每个窗口位置,算法计算特征值(如边缘密度),以寻找可能包含条码图案的区域。

-

条码定位:通过分析这些特征,算法识别出条码的候选区域(例如,一系列高边缘响应的窗口)。然后,算法会合并这些窗口,并利用条码的特定模式(如静区、起始符)来精确确定条码的边界。

-

映射回原始图像:在降采样图像上定位到的条码区域会被映射回原始图像坐标。由于降采样是线性缩放,映射后的区域在原始图像上可能对应40×120像素(具体大小取决于条码的实际尺寸和定位精度)。这里的40×120是算法最终输出的检测区域,即条码的实际边界框。

3. 为什么4×4窗口能定位出40×120区域?

-

检测窗口(4×4)本身并不"选择"40×120区域,而是通过整个扫描过程间接贡献于定位:

-

在降采样后的图像上,4×4窗口覆盖了相对较大的面积(例如,在80×40图像上,4×4窗口占宽度的5%和高度的10%)。

-

算法通过多个窗口的响应积累,识别出条码的整体图案。例如,如果条码在降采样图像上呈现为2×6像素的图案,算法会通过连续窗口的响应确定其位置,然后映射回原始图像得到40×120像素。

-

-

实际上,检测区域的大小主要取决于条码本身在图像中的物理尺寸和相机的分辨率,而不是检测窗口大小。检测窗口 只是帮助算法 "看到"条码的局部特征。

4. 参数调优建议

-

如果条码检测不稳定,可以尝试调整"检测窗口大小":

-

如果条码细节丰富或图像清晰,保持4即可。

-

如果图像模糊或有噪声,可以适当增大该值(如6或8)以提高鲁棒性。

-

-

"降采样系数"和"检测窗口大小"需配合使用:降采样系数较大时,检测窗口大小应相对较小,以保持对细节的敏感性。

总之,检测窗口大小是条码识别中的一个处理参数,用于初始定位,而不直接定义检测区域。