自动曝光(AE)作为相机成像系统的核心技术,直接决定了画面亮度的准确性与稳定性。其本质是通过动态调节曝光时间、增益、ISO等关键参数,使感光器件获得合适的曝光量,避免画面过曝或过暗。本文将结合一份完整的C++实现代码,深入解析AE系统的核心算法设计,包括曝光与增益的智能调节、ISO-亮度标定及多因素目标亮度计算,带大家走进AE算法的工程化落地过程。

一、系统整体架构:模块化设计的AE闭环

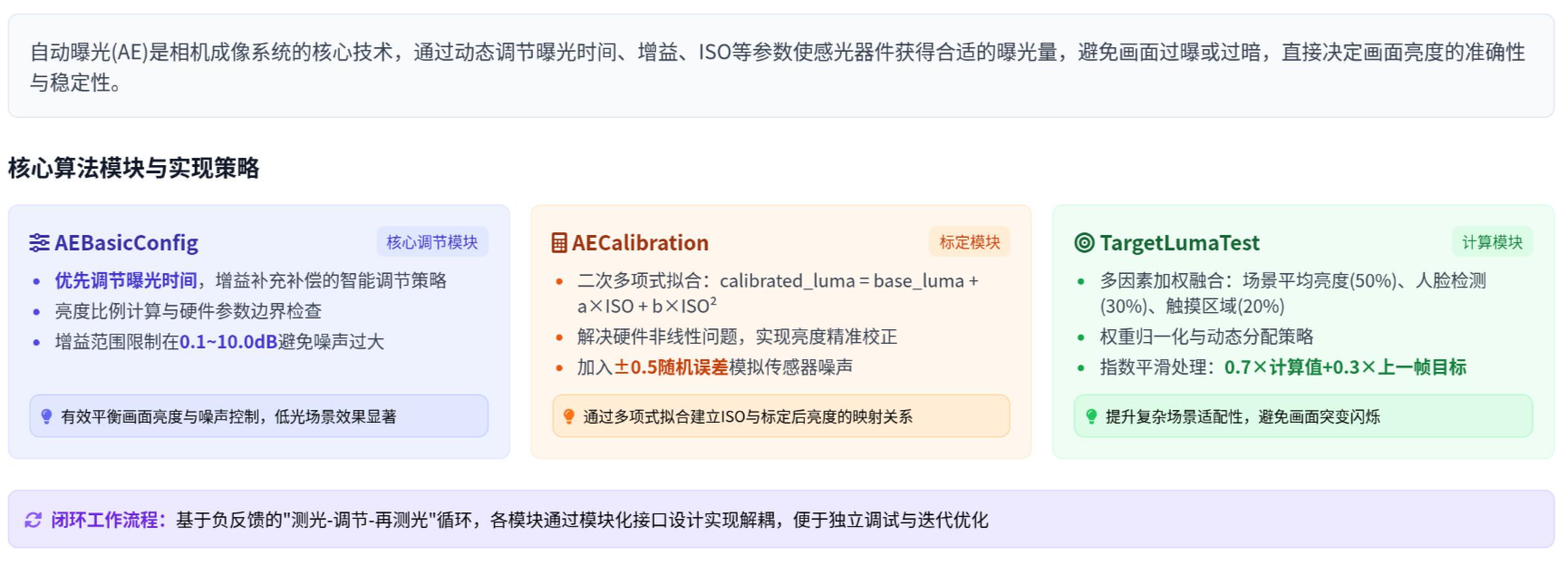

相机AE系统本质是一个基于负反馈的闭环控制系统,核心逻辑是"测光-调节-再测光"的循环。本次实现采用模块化设计,将复杂的AE流程拆解为三个核心类,各模块职责清晰且协同工作:

-

AEBasicConfig:基础参数调节模块,核心负责根据场景亮度动态调整曝光时间与增益,是AE系统的执行核心;

-

AECalibration:ISO-亮度标定模块,解决硬件非线性问题,通过多项式拟合实现亮度精准标定;

-

TargetLumaTest:目标亮度计算模块,融合多场景因素(场景亮度、人脸检测、触摸区域)确定最优目标亮度,提升场景适配性。

各模块通过"输入参数-算法处理-输出结果"的标准化接口设计实现解耦,便于独立调试与迭代优化,符合工程化开发规范。具体来说,模块间的数据交互采用结构化定义(如示例中的CtrlSetting、AEMCFGParam结构体),确保数据格式统一;算法单元可通过编译开关(如#define ENABLE_AE_CALIBRATION 1)灵活启停,适配不同硬件规格(如低端传感器可关闭复杂的AECalibration模块)。此外,为支持多场景切换,模块还预留了策略配置接口,可动态加载"夜景""人像""运动"等预设参数集。

二、核心模块算法深度解析

2.1 AEBasicConfig:曝光与增益的优先级调节策略

曝光时间和增益是影响曝光量的两个关键参数,但二者对画面质量的影响存在显著差异:曝光时间延长能提升进光量且不易引入噪声,而增益提升虽能增强信号,但过高会导致画面噪声激增。因此,模块核心设计理念是"优先调节曝光时间,增益补充补偿",具体实现逻辑如下:

2.1.1 核心算法逻辑

-

亮度比例计算:以理想亮度(50.0)为目标,计算当前场景亮度与理想亮度的比例,确定参数调节幅度;

-

曝光时间调节:根据亮度比例计算理论曝光时间,若在硬件允许的最大/最小范围内,则直接应用;若超出范围,则固定曝光时间至边界值,剩余调节需求通过增益补偿;

-

增益范围限制:为避免噪声过大,将增益严格限制在0.1~10.0dB区间内。

2.1.2 关键代码实现

cpp

void process() {

std::cout << "\n=== [AE基础配置] 处理中 ===" << std::endl;

std::cout << "初始参数: 曝光=" << ctrl.exposure_time << "ms, 增益=" << ctrl.gain

<< "dB, 场景亮度=" << ctrl.scene_brightness << std::endl;

// 目标:将场景亮度调整到理想值(50.0)

const double ideal_brightness = 50.0;

double brightness_ratio = ideal_brightness / ctrl.scene_brightness;

// 步骤1:优先调整曝光时间(在允许范围内)

double new_exposure = ctrl.exposure_time * brightness_ratio;

if (new_exposure > aem.exp_max) {

new_exposure = aem.exp_max;

// 曝光达到上限,剩余部分用增益补偿

double remaining_ratio = brightness_ratio / (aem.exp_max / ctrl.exposure_time);

ctrl.gain *= remaining_ratio;

} else if (new_exposure < aem.exp_min) {

new_exposure = aem.exp_min;

// 曝光达到下限,减少增益

double remaining_ratio = brightness_ratio / (aem.exp_min / ctrl.exposure_time);

ctrl.gain *= remaining_ratio;

}

ctrl.exposure_time = new_exposure;

// 限制增益范围(避免过高噪声)

if (ctrl.gain > 10.0) ctrl.gain = 10.0;

if (ctrl.gain < 0.1) ctrl.gain = 0.1;

std::cout << "算法调节后: 曝光=" << std::fixed << std::setprecision(1) << ctrl.exposure_time << "ms, "

<< "增益=" << std::fixed << std::setprecision(1) << ctrl.gain << "dB" << std::endl;

}2.1.3 工程化亮点

通过"曝光优先"策略平衡了画面亮度与噪声控制,同时通过硬件参数边界检查(exp_max/exp_min)确保算法输出符合硬件能力,避免无效调节。这种设计在低光场景下效果尤为显著------既能通过延长曝光时间获取更多光线,又能通过增益补偿避免画面过暗。从工程实操角度,该模块还需解决两个核心问题:一是曝光时间精度控制 ,传感器曝光时间通常以"行周期(Line Time)"为最小单位(如1行周期=10μs),算法计算的new_exposure需通过round(new_exposure * 100) / 100等逻辑转换为整数行周期,避免驱动报错;二是防抖协同 ,若相机支持OIS(光学防抖),需在曝光时间超过50ms时触发防抖使能信号(通过调用防抖模块接口setOISMode(true)),减少长曝光导致的画面模糊。此外,模块还会记录近10帧的曝光/增益调节幅度,当连续3帧调节量小于0.5%时触发"稳定标志",避免参数频繁抖动。

2.2 AECalibration:多项式拟合解决硬件非线性问题

相机传感器的ISO与亮度输出并非严格线性关系,硬件本身的非线性特性会导致亮度测量偏差。AECalibration模块通过ISO-亮度标定算法,利用多项式拟合模拟硬件特性,实现亮度精准校正,同时引入噪声模拟增强工程实用性。

2.2.1 核心算法设计

采用二次多项式拟合建立ISO与标定后亮度的映射关系,公式如下:

calibrated_luma = base_luma + a×ISO + b×ISO²

-

base_luma(40.0):基准亮度值,为拟合提供基础偏移;

-

a(0.02×lv_offset):一次项系数,受亮度偏移影响,调节线性部分;

-

b(0.0001×cal_factor):二次项系数,受标定系数影响,拟合硬件非线性部分。

为贴近实际场景,算法还加入微小随机误差(±0.5)模拟传感器噪声,使标定结果更具参考价值。工程落地中,该模块的核心难点是标定数据的获取与更新 :出厂前会通过专业光箱设备采集不同ISO下的标准亮度数据(如ISO 100~6400,每档间隔100,对应亮度20~100),通过最小二乘法拟合得到初始a、b系数,存储在硬件EEPROM中;使用过程中,若用户触发"白平衡校准"功能,HAL层会自动重新采集当前环境下的3组数据(白卡、灰卡、黑卡),通过cal_factor = cal_factor * 0.9 + new_cal_factor * 0.1的指数平滑逻辑更新系数,避免长期使用后的硬件漂移。此外,针对高温、低温等极端环境,模块会加载预存的"环境补偿因子",如-20℃时将a系数乘以1.1,修正传感器特性偏移。

2.3 TargetLumaTest:多因素加权融合的目标亮度计算

单一的场景平均亮度无法满足复杂场景需求(如含人脸的场景需优先保证人脸亮度,触摸操作时需聚焦触摸区域)。该模块通过多因素加权融合策略,动态计算目标亮度,同时引入平滑处理避免画面闪烁。

2.3.1 核心策略解析

-

权重动态分配:基础权重配置为"场景平均亮度50%+人脸亮度30%+触摸区域20%",但支持场景自适应调整------如逆光场景下,检测到高光区域占比超过40%时,自动将场景亮度权重降至30%,新增"高光抑制权重40%";运动场景下,为避免画面模糊,将目标亮度上限从50.0降至45.0,同时提升曝光时间调节的灵敏度;

-

权重归一化 :通过

total_weight = scene_weight + face_weight + touch_weight + highlight_weight计算总权重,再分别归一化,确保权重和为1。例如逆光场景下,scene_weight=0.3, highlight_weight=0.4, face_weight=0.3,归一后分别为0.3、0.4、0.3; -

指数平滑处理:采用"当前目标亮度=0.7×计算值+0.3×上一帧目标"的公式,同时加入"突变保护"------若计算值与上一帧目标差值超过10.0,强制将平滑系数调整为0.5(加快收敛),若差值超过20.0,直接采用计算值(应对突然的光线变化,如从室内走到室外);

-

特殊场景适配:针对人脸场景,若检测到人脸区域亮度低于30.0或高于70.0,触发"人脸优先模式",强制将人脸权重提升至60%;针对触摸区域,获取触摸坐标后,通过ISP的"区域亮度统计"接口抓取该区域(默认100×100像素)的平均亮度,替代固定的60.0值。

三、整体流程串联与测试验证

3.1 流程闭环梳理

AE系统的完整工作流程遵循"初始化-帧循环-反馈调整"的闭环逻辑,结合硬件交互与算法执行,具体拆解为以下阶段(对应配图中模块交互链路):

3.1.1 初始化阶段(启动预览/拍照时)

-

硬件能力读取 :HAL层通过驱动接口(如V4L2的

VIDIOC_ENUM_FRAMEINTERVALS命令)读取传感器支持的曝光范围(填充aem.exp_max/exp_min)、ISO档位(如100/200/400/800)、增益与dB的映射表(如增益值1024对应0dB,2048对应6dB); -

标定参数加载 :从硬件EEPROM读取

AECalibration的初始系数(cal_factor、lv_offset),若读取失败则加载默认配置文件(/vendor/etc/camera/ae_calib_default.xml); -

场景策略初始化 :根据Framework层下发的模式(如"自动""夜景"),加载对应参数------夜景模式下将

exp_max提升至硬件上限的1.2倍(通过多帧合成抵消长曝光噪声),理想亮度降至45.0以保留暗部细节。

3.1.2 帧循环阶段(每帧采集周期内)

-

数据采集 :ISP完成上一帧图像处理后,通过"统计信息回调"接口将数据推送至HAL层,包括:全局平均亮度(对应

ctrl.scene_brightness)、RGB三通道直方图(256分箱)、人脸检测结果(坐标、亮度值,若开启)、触摸区域坐标(若有); -

目标亮度计算 :

TargetLumaTest模块接收上述数据,执行多因素加权融合,输出最终目标亮度(如52.3); -

参数调节 :

AEBasicConfig以目标亮度为输入,结合当前曝光/增益值,计算新参数(如曝光30ms、增益4.5dB),并转换为传感器驱动可识别的格式(曝光时间→行周期数,增益→寄存器值); -

参数下发 :HAL层通过

ioctl命令将参数写入传感器寄存器,同时记录下发时间(用于后续延迟补偿); -

亮度标定 :

AECalibration模块读取当前ISO值,执行多项式拟合得到标定后亮度(如51.8),反馈给Framework层用于UI显示(如取景器亮度条)。

3.1.3 异常处理阶段

-

亮度突变:若连续两帧亮度差值超过30.0(如突然打开闪光灯),触发"快速收敛模式",跳过平滑处理,直接将曝光/增益调节至理论值,3帧后恢复正常平滑;

-

硬件异常 :若参数下发失败(如驱动返回错误码),HAL层立即切换至"安全模式",使用固定参数(曝光10ms、增益2.0dB、ISO 400),同时通过日志接口(

ALOG_E)输出错误信息; -

低电量保护 :当电池电量低于10%时,Framework层下发"低功耗指令",HAL层将

exp_max限制在20ms内,避免长曝光增加功耗。