1970年代Edgar Codd提出关系模型,SQL数据库凭借严格的ACID事务特性、强大的查询能力和成熟的生态系统,长期占据着数据存储领域的主导地位。然而,进入21世纪后,随着Google、Facebook、Amazon等互联网巨头面临前所未有的数据挑战,NoSQL概念于1998年由Carl Strozz首次提出,并在2009年后迎来爆发式发展。

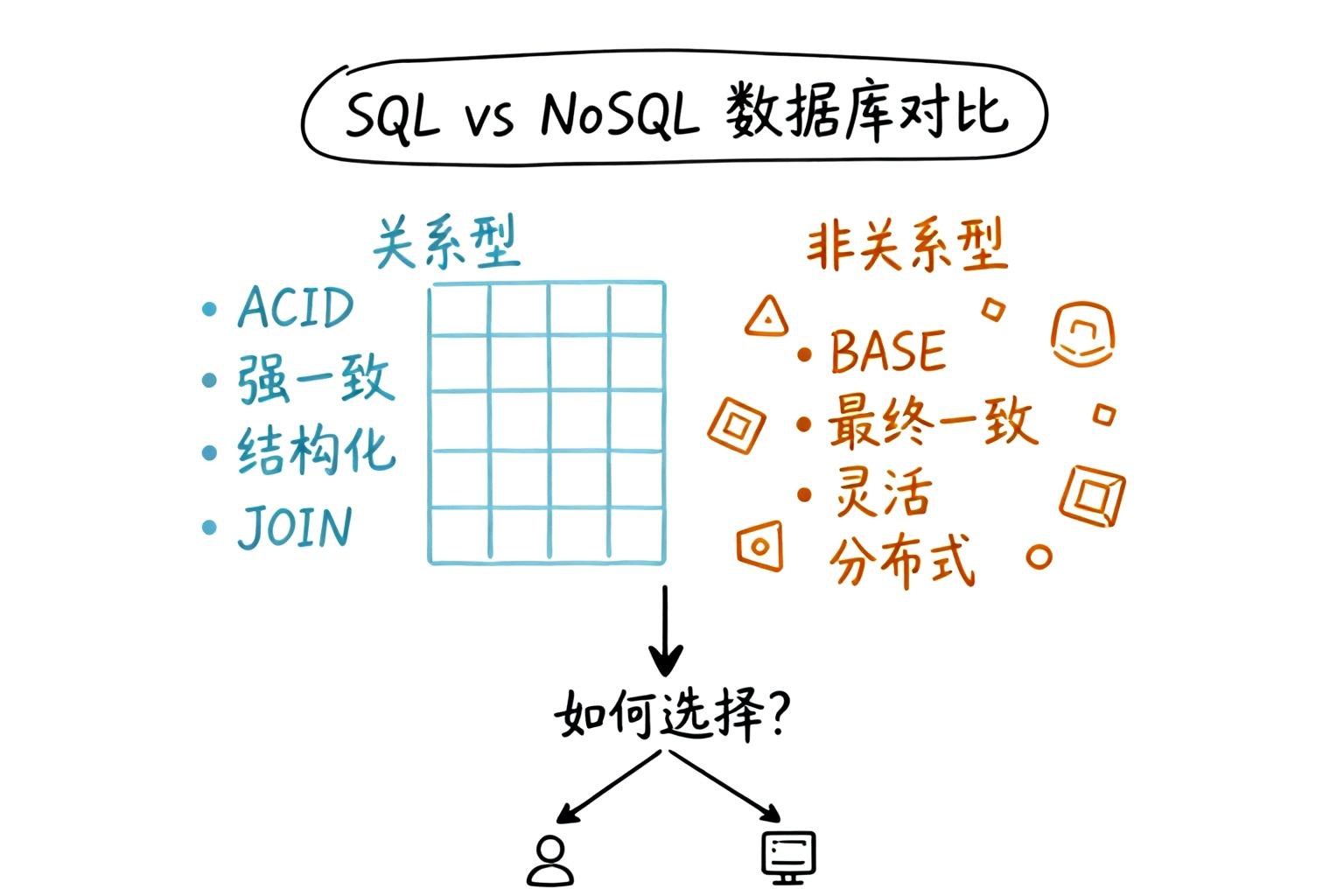

1 概念/特点对比

SQL(Structured Query Language)数据库,即关系型数据库管理系统(RDBMS),是建立在关系模型理论基础之上的数据库系统。它采用二维表格结构组织数据,通过外键建立表与表之间的关联关系,使用标准化的SQL语言进行数据定义、查询、更新和管理。SQL数据库严格遵循ACID原则,确保数据的完整性和一致性。

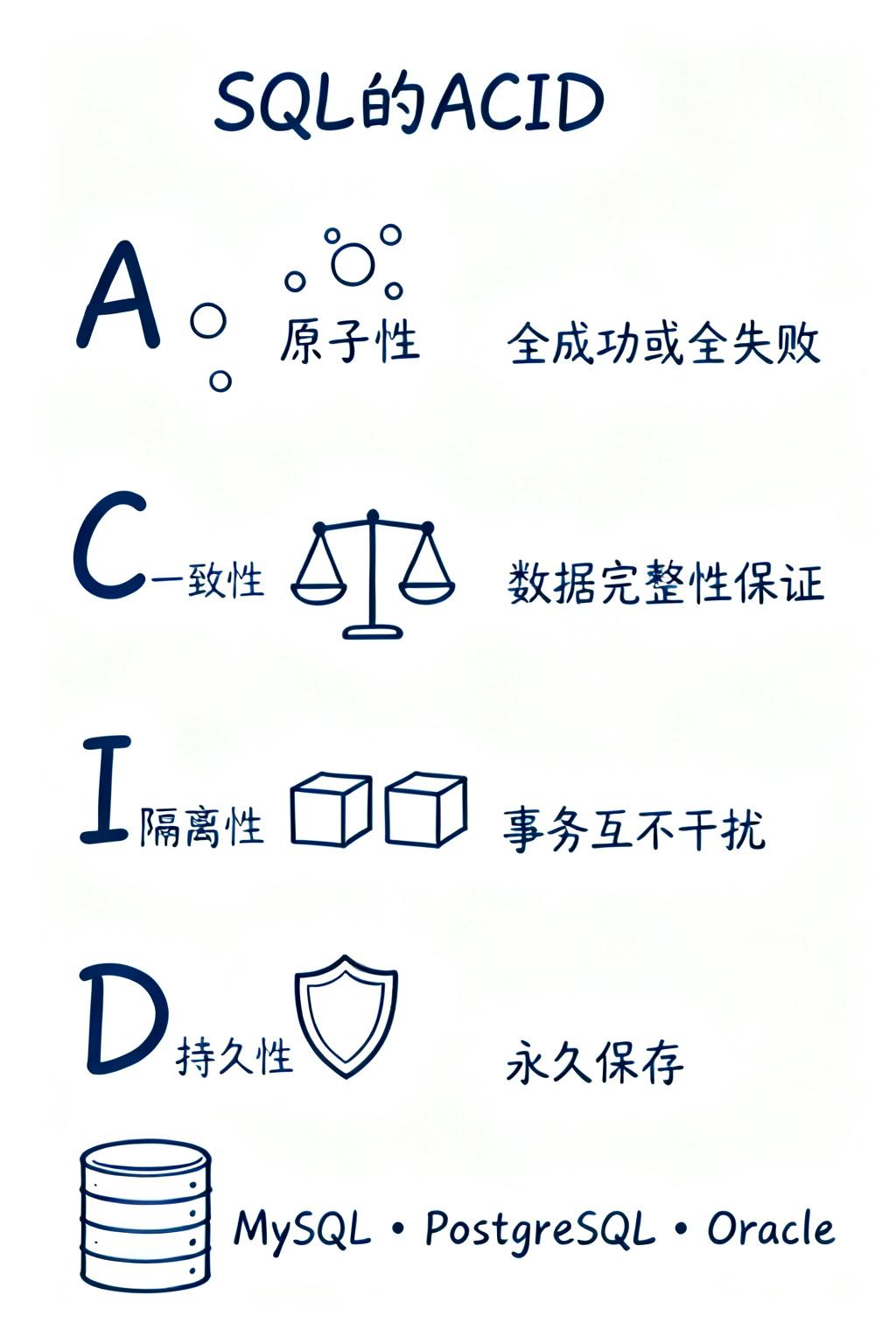

ACID特性的核心要素:

-

原子性(Atomicity):事务中的所有操作要么全部成功,要么全部失败回滚

-

一致性(Consistency):事务执行前后,数据库的完整性约束没有被破坏

-

隔离性(Isolation):并发事务之间互不干扰,通过锁机制和隔离级别控制

-

持久性(Durability):事务提交后,数据修改永久保存,系统故障不丢失

NoSQL最初由Carlo Strozzi在1998年提出,原意是"No SQL",即完全摒弃SQL。但随着技术发展,社区更倾向于将其解释为"Not Only SQL"(不仅仅是SQL),强调它是对关系型数据库的补充而非替代。NoSQL数据库是一类非关系型数据库管理系统的统称,具有以下核心特征:

-

非关系型:不采用传统的表格关系模型,数据组织方式更加灵活

-

分布式架构:天然支持水平扩展,可轻松增加节点提升性能

-

动态Schema:无需预先定义严格的数据结构,字段可动态增删

-

最终一致性:采用BASE模型,牺牲强一致性换取高可用和性能

-

高性能:针对特定场景优化,读写性能通常远超传统数据库

| SQL数据库 | NoSQL数据库 | |

|---|---|---|

| 数据模型 | 关系型表格(行列结构),预定义Schema | 多样化:KV键值对、文档(JSON/BSON)、列族、图结构 |

| Schema设计 | 固定Schema,需预先定义表结构和字段类型 | 动态Schema或无Schema,字段可灵活增删 |

| 查询语言 | 标准SQL,功能强大,支持复杂JOIN和子查询 | 各有特色:Redis命令、MongoDB查询语言、Cypher(Neo4j)等 |

| 事务支持 | 完整ACID事务,多种隔离级别(读未提交~串行化) | 有限支持或不支持,部分支持单文档事务(MongoDB 4.0+) |

| 一致性模型 | 强一致性(Strong Consistency) | 最终一致性(Eventual Consistency),基于CAP定理权衡 |

| 扩展方式 | 垂直扩展为主(升级硬件),水平扩展需分库分表(复杂) | 天然支持水平扩展,通过分片(Sharding)和副本集轻松扩容 |

| 性能特点 | QPS:1-2万级,受磁盘I/O限制 | QPS:10万+级(Redis),内存速度或优化存储引擎 |

| 响应延迟 | 毫秒至几十毫秒级(5-20ms) | 微秒至毫秒级(0.1-1ms) |

| 存储方式 | 行式存储,读取整行数据 | 多样:内存(Redis)、列式(HBase)、文档(MongoDB) |

| 数据关系 | 强大的JOIN支持,通过外键维护关系完整性 | JOIN支持有限或不支持,通过数据冗余或应用层处理关系 |

| 索引机制 | B+树索引,支持多种索引类型 | 各有特色:Hash索引、倒排索引、LSM树等 |

| 容量限制 | TB级,受单机磁盘容量限制 | PB级,通过分布式架构几乎无限扩展 |

| 数据完整性 | 通过约束(主键、外键、唯一、非空等)强制保证 | 由应用层负责,数据库本身约束较弱 |

| 成熟度 | 技术成熟,工具生态完善,运维经验丰富 | 相对较新,标准不统一,运维经验积累中 |

| 学习成本 | SQL语言标准化,学习资源丰富,入门相对容易 | 类型多样,缺乏统一标准,学习曲线陡峭 |

| 适用数据 | 结构化数据,数据关系复杂 | 半结构化、非结构化数据,数据关系简单或无关系 |

架构设计理念差异

SQL数据库的设计遵循范式理论(1NF、2NF、3NF、BCNF),通过数据规范化消除冗余,确保数据一致性。这种设计在数据完整性和查询灵活性方面具有天然优势,但也导致了表关联操作的性能开销。

NoSQL数据库则采用反范式设计,通过数据冗余换取查询性能。例如,在文档型数据库中,可以将相关数据内嵌在同一个文档中,避免跨文档的JOIN操作。这种设计在读多写少的场景下性能优异,但在数据更新时需要同步更新多个副本,增加了应用层的复杂度。

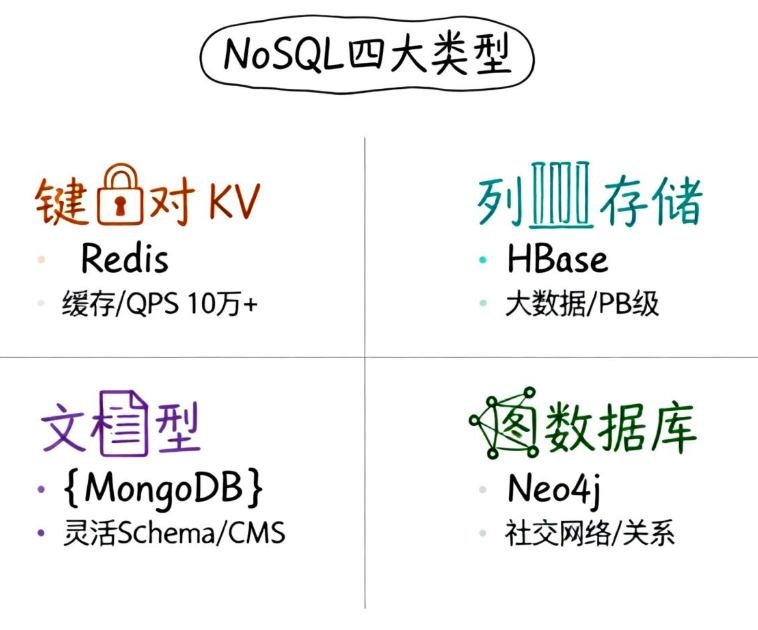

2 NoSQL四大分类详解

NoSQL数据库根据数据模型和使用场景,主要分为四大类型,每种类型都针对特定问题域进行了优化。

2.1 键值对数据库(Key-Value Store)

键值对数据库是NoSQL家族中最简单也是性能最高的类型。数据以哈希表的形式组织,每个键(Key)对应一个值(Value)。键必须唯一,值可以是任意数据类型:字符串、JSON对象、二进制大对象(BLOB)等。查询操作基于键进行,时间复杂度为O(1),具有极致的性能表现,典型代表:

Redis(Remote Dictionary Server)

-

定位:开源、高性能、内存型键值存储

-

数据结构:String(字符串)、Hash(哈希表)、List(列表)、Set(集合)、Sorted Set(有序集合)

-

持久化:RDB快照、AOF日志

-

集群方案:主从复制、Redis Sentinel(哨兵)、Redis Cluster(集群分片)

-

性能指标:单实例QPS可达10-15万,延迟0.1-1ms

-

应用场景:

-

缓存层:Session会话、页面缓存、对象缓存

-

实时计数器:点赞数、浏览量、库存数量

-

排行榜:基于Sorted Set实现Top N排名

-

分布式锁:基于SETNX或Redlock算法

-

消息队列:List实现简单队列,Pub/Sub实现发布订阅

-

实时数据:股票价格、汇率、实时监控数据

-

Memcached

-

定位:高性能分布式内存对象缓存系统

-

特点:纯内存存储,无持久化,协议简单,多线程模型

-

适用场景:纯缓存场景,不需要持久化和复杂数据结构

Cassandra

-

定位:分布式宽列存储,结合了Dynamo的分布式架构和BigTable的数据模型

-

特点:无单点故障的P2P架构,线性扩展能力,写性能优于读性能

-

适用场景:写密集型应用,如日志系统、时序数据、IoT数据采集

2.2 列式数据库(Wide Column Store)

列式数据库按列而非按行存储数据,相同列的数据连续存储。这种设计使得聚合查询(如SUM、COUNT、AVG)性能极高,因为只需读取相关列而非整行数据。列式数据库通常基于Google的BigTable论文实现,采用LSM树(Log-Structured Merge-Tree)存储引擎,写入性能优异,典型代表与特性:

HBase(Hadoop Database)

-

定位:Apache开源的分布式、可扩展的大数据存储系统

-

架构:构建在HDFS之上,提供BigTable风格的数据模型

-

数据模型:表 → 行键 → 列族 → 列 → 时间戳 → 值

-

核心特性:

-

强一致性读写

-

自动分片(Region自动切分)

-

RegionServer故障自动转移

-

Hadoop/HDFS集成,支持MapReduce批处理

-

版本化数据,支持时间点查询

-

-

性能特点:写入吞吐量高,支持PB级数据存储

-

适用场景:

-

大数据分析:用户行为分析、日志分析

-

时序数据存储:监控指标、传感器数据

-

消息系统:存储海量消息记录

-

推荐系统:特征存储、用户画像

-

Cassandra

-

双重身份:既是KV存储,也是列式存储

-

特点:去中心化架构,无单点故障,线性扩展

Google BigTable

-

定位:Google内部使用的分布式存储系统

-

影响:HBase、Cassandra等开源项目的设计蓝本

技术优势

-

聚合查询性能:列式存储天然适合OLAP场景,SUM/AVG/COUNT等操作性能优异

-

压缩效率高:相同列数据类型一致,压缩比可达10:1甚至更高

-

写入性能优秀:基于LSM树,顺序写入,写入吞吐量高

-

海量数据支持:轻松支持PB级数据存储

-

版本管理:自动保留数据历史版本,支持时间旅行查询

技术劣势

-

不适合频繁更新:LSM树的合并操作(Compaction)有性能开销

-

查询灵活性差:不支持复杂的SQL查询和JOIN操作

-

运维复杂:分布式架构,运维难度较高

-

开发成本:与传统SQL差异大,学习曲线陡峭

2.3 文档型数据库(Document-Oriented)

文档型数据库将数据存储为类似JSON的文档格式,每个文档是一个自描述的数据单元,包含键值对和嵌套结构。文档数据库无需预定义Schema,不同文档可以有不同的字段,极大地提高了数据模型的灵活性。这种设计非常适合存储半结构化数据和快速迭代的应用场景, 典型代表与特性:

MongoDB

-

定位:最流行的文档型NoSQL数据库,"最像关系型数据库的NoSQL"

-

数据格式:BSON(Binary JSON),支持丰富的数据类型

-

核心特性:

-

动态Schema,字段可随时增删

-

丰富的查询语言,支持条件查询、排序、聚合

-

索引支持:单字段索引、复合索引、地理空间索引、全文索引

-

分片(Sharding):自动数据分片,支持水平扩展

-

副本集(Replica Set):主从复制,自动故障转移

-

事务支持:MongoDB 4.0+支持多文档ACID事务

-

聚合框架:类似SQL的GROUP BY,支持复杂数据处理

-

-

性能特点:读写性能均衡,单实例QPS可达数万

-

适用场景:

-

内容管理系统(CMS):文章、博客、新闻内容

-

电子商务:商品目录、用户评论、订单历史

-

实时分析:用户行为分析、日志分析

-

移动应用后端:用户配置、游戏数据、离线同步

-

物联网:设备数据、传感器数据

-

2.4 图数据库(Graph-Oriented)

图数据库基于图论设计,使用节点(Node)、关系(Edge/Relationship)和属性(Property)来表示和存储数据。节点代表实体,关系代表实体间的连接,属性则是节点和关系的特征描述。图数据库天然擅长处理高度互联的数据和复杂关系查询,如社交网络、推荐系统、知识图谱等,典型代表与特性:

Neo4j

-

定位:最流行的原生图数据库,采用属性图模型

-

查询语言:Cypher,声明式图查询语言,类似SQL但专为图设计

-

核心特性:

-

完整的ACID事务支持

-

索引:节点索引、关系索引、全文索引

-

图算法库:最短路径、PageRank、社区发现、中心性分析

-

可视化工具:Browser图形化界面,直观展示图结构

-

性能:关系遍历性能极高,深度查询远超关系型数据库

-

-

数据模型:

-

节点(Node):带标签和属性的实体

-

关系(Relationship):有向、有类型、带属性的连接

-

属性(Property):键值对,描述节点或关系的特征

-

-

适用场景:

-

社交网络:好友关系、关注关系、六度分隔理论

-

推荐系统:基于图的协同过滤、相似用户/商品推荐

-

知识图谱:实体关系、智能问答、语义搜索

-

风控系统:欺诈检测、关系挖掘、异常行为识别

-

网络拓扑:IT基础设施管理、物流路径优化

-

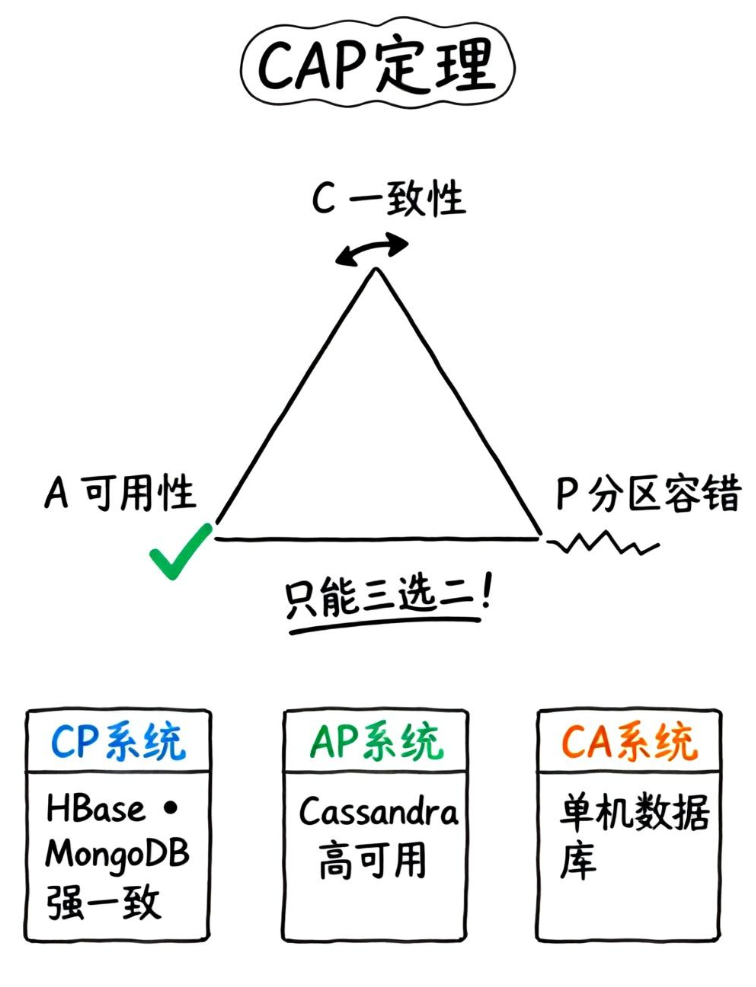

3 CAP定理

CAP定理由Eric Brewer于2000年提出,是分布式系统设计的基础理论。它指出,在一个分布式系统中,以下三个特性不可能同时满足,最多只能同时满足其中两个:

C - Consistency(一致性)

所有节点在同一时间看到相同的数据。当一个写操作完成后,后续所有的读操作都能读取到最新的数据。这意味着数据在所有副本之间保持同步。

示例:在电商系统中更新库存,如果满足强一致性,所有用户查询到的库存数量都是一致的,不会出现超卖现象。

A - Availability(可用性)

系统始终能够响应客户端的请求,无论任何时候发起请求,都能在有限时间内得到非错误响应。这不意味着响应的数据一定是最新的,但系统必须可用。

示例:即使部分节点故障,系统仍能正常提供服务,用户不会遇到"503 Service Unavailable"错误。

P - Partition Tolerance(分区容错性)

系统在网络分区(节点间通信失败)的情况下仍能继续运行。网络分区是分布式系统中不可避免的现象,因此P通常是必须满足的。

示例:当数据中心之间的网络连接中断时,每个数据中心仍能独立提供服务。

由于网络分区在分布式系统中不可避免,实际选择通常是在C和A之间权衡:

CP系统(一致性 + 分区容错性)

-

特点:牺牲可用性,保证数据强一致性

-

行为:当发生网络分区时,系统可能拒绝服务或返回错误

-

典型代表:HBase、MongoDB(默认配置)、Redis Sentinel

-

适用场景:金融交易、库存管理、订单系统

AP系统(可用性 + 分区容错性)

-

特点:牺牲强一致性,保证系统始终可用

-

行为:当发生网络分区时,系统继续提供服务,但可能返回过期数据

-

典型代表:Cassandra、DynamoDB、CouchDB

-

适用场景:社交网络、内容推荐、日志收集

CA系统(一致性 + 可用性)

-

理论存在:在没有网络分区的情况下,可以同时满足C和A

-

实际限制:分布式系统无法完全避免网络分区,因此纯CA系统不存在

-

近似实现:单机数据库(MySQL、PostgreSQL)可以看作CA系统

4 SQL + NoSQL 协同方案

在实际的生产环境中,单纯使用SQL或NoSQL往往无法完美解决所有问题。现代互联网架构通常采用多数据库协同的方案,发挥各类数据库的优势,构建高性能、高可用、易扩展的数据层。

4.1 分层存储策略

根据数据的访问频率和重要性,将数据分为三个层级:

热数据层(Hot Data)

-

存储方案:Redis缓存

-

数据特征:高频访问,读多写少,对实时性要求高

-

典型数据:

-

用户会话(Session)

-

热门商品详情

-

实时库存

-

计数器(点赞数、浏览量)

-

排行榜数据

-

-

性能特点:毫秒级响应,QPS 10万+

-

TTL策略:根据数据特征设置合理的过期时间(数分钟到数小时)

-

容量:GB到TB级,受限于内存成本

温数据层(Warm Data)

-

存储方案:MySQL/PostgreSQL关系型数据库

-

数据特征:核心业务数据,需要事务保证,更新频率适中

-

典型数据:

-

用户基本信息

-

订单数据

-

商品主数据

-

交易记录

-

-

性能特点:毫秒至几十毫秒响应,QPS 万级

-

ACID保证:强一致性,完整的事务支持

-

容量:TB级,通过分库分表可扩展到PB级

冷数据层(Cold Data)

-

存储方案:MongoDB/HBase等NoSQL或对象存储(OSS)

-

数据特征:历史数据,访问频率低,数据量大

-

典型数据:

-

历史订单归档

-

日志归档

-

用户行为历史

-

文件、图片、视频等非结构化数据

-

-

性能特点:秒级响应可接受,主要优化存储成本

-

容量:PB级以上

4.2 数据流转机制

用户请求

↓

1. 查询Redis热数据层(缓存命中率95%+)

↓ (miss)

2. 查询MySQL温数据层(核心数据,ACID保证)

↓ (miss)

3. 查询MongoDB/HBase冷数据层(历史数据归档)

↓

返回结果

↓

逐层回写缓存(热点数据写入Redis)读路径优化

读请求

↓

本地缓存(进程内,Caffeine/Guava,TTL秒级)

↓ (miss)

Redis缓存(分布式,TTL分钟到小时级)

↓ (miss)

MySQL从库(读负载分散)

↓

返回数据并逐层回写缓存写路径保证一致性

写请求

↓

1. 更新MySQL主库(持久化,ACID保证)

↓

2. Binlog变更事件

↓

3. 异步删除/更新Redis缓存

↓

4. 异步同步到Elasticsearch/MongoDB(可选)

↓

返回成功实际架构示例

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 用户请求(API网关) │

└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────┴─────────────┐

│ 应用服务器集群(Java) │

└─────────────┬─────────────┘

↓

┌──────────────────┼──────────────────┐

↓ ↓ ↓

┌────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│ Redis │ │ MySQL │ │ MongoDB │

│ 集群 │ │ 集群 │ │ 集群 │

│(热数据) │ │(核心数据) │ │(归档数据) │

└────────┘ └──────────┘ └──────────┘

↓ ↓ ↓

缓存 主从复制 分片集群

Session 读写分离 海量存储

商品详情 事务支持 日志归档

计数器 订单/用户 历史数据

排行榜 库存/支付 用户行为4.3 数据一致性保障方案

4.3.1 Canal Binlog订阅方案

这是目前业界主流的缓存一致性解决方案,通过订阅MySQL的Binlog日志,实时捕获数据变更,异步更新缓存和下游数据库。

架构设计:

MySQL主库(数据变更)

↓

Binlog日志(记录所有变更)

↓

Canal Server(伪装成MySQL从库,订阅Binlog)

↓

消息队列(Kafka/RocketMQ,解耦和削峰)

↓

Canal Client(消费变更事件)

↓ ┌─────────────────────────┐

├→ 删除/更新Redis缓存 │

├→ 同步到Elasticsearch │ (多路分发)

├→ 同步到MongoDB归档 │

└→ 触发业务事件(可选) │

└─────────────────────────┘优势:

-

业务无侵入:不需要修改业务代码,数据变更自动同步

-

准实时同步:延迟通常在毫秒到秒级

-

可靠性高:基于Binlog,保证不丢失变更事件

-

可扩展性强:通过消息队列可以支持多种下游数据同步

劣势:

-

增加系统复杂度,需要维护Canal组件

-

存在毫秒到秒级的同步延迟

-

需要处理Binlog解析和网络异常

4.3.2 Cache-Aside模式(旁路缓存)

这是最常用的缓存模式,由应用层直接管理缓存和数据库的交互。

读取流程:

public Product getProduct(Long productId) {

// 1. 查询Redis缓存

String cacheKey = "product:" + productId;

Product product = redis.get(cacheKey);

if (product != null) {

return product; // 缓存命中

}

// 2. 缓存未命中,查询MySQL

product = productMapper.selectById(productId);

if (product != null) {

// 3. 写入Redis,设置过期时间

redis.setex(cacheKey, 3600, product); // 1小时过期

}

return product;

}更新流程(推荐策略:先更新数据库,再删除缓存):

public void updateProduct(Product product) {

// 1. 更新MySQL数据库

productMapper.updateById(product);

// 2. 删除Redis缓存(而非更新缓存)

String cacheKey = "product:" + product.getId();

redis.del(cacheKey);

// 3. 异步删除缓存(延迟双删策略,可选)

scheduledExecutor.schedule(() -> {

redis.del(cacheKey);

}, 500, TimeUnit.MILLISECONDS);

}为什么删除缓存而非更新缓存?

-

避免并发更新导致的数据不一致

-

减少无效更新(懒加载策略)

-

简化并发控制逻辑

为什么先更新数据库再删除缓存?

-

数据库是数据的唯一真实来源(Single Source of Truth)

-

如果先删除缓存再更新数据库失败,缓存会被旧数据填充

-

即使删除缓存失败,影响的时间窗口相对较短

4.3.3 延迟双删策略

解决"先更新数据库,再删除缓存"在并发场景下的数据不一致问题。

问题场景:

时间线:

T1: 线程A更新数据库(新值)

T2: 线程B查询缓存(miss)

T3: 线程B查询数据库(可能读到旧值,如果主从延迟)

T4: 线程A删除缓存

T5: 线程B写入缓存(旧值)

结果:缓存中是旧数据延迟双删方案:

public void updateProductWithDelayedDoubleDelete(Long productId, Product product) {

String cacheKey = "product:" + productId;

// 1. 第一次删除缓存

redis.del(cacheKey);

// 2. 更新数据库

productMapper.updateById(product);

// 3. 延迟500ms后再次删除缓存

scheduledExecutor.schedule(() -> {

redis.del(cacheKey);

}, 500, TimeUnit.MILLISECONDS);

}延迟时间选择:

-

应大于数据库主从同步延迟(通常100-200ms)

-

应大于一次数据库查询的平均耗时

-

通常设置为500ms-1s

4.3.4 Read-Through / Write-Through模式

由缓存层统一管理数据读写,应用层只与缓存交互。

优势:

-

应用逻辑简化,无需关心数据源

-

缓存层统一管理,便于优化和监控

劣势:

-

写入延迟较高(同步写数据库)

-

需要缓存中间件支持(如使用Redis + Lua脚本实现)

4.3.5 Write-Behind模式(异步写入)

写入操作先更新缓存,异步批量写入数据库。

适用场景:

-

计数器、统计数据等对一致性要求不高的场景

-

高并发写入,如点赞、浏览量更新

风险:

-

Redis故障可能导致数据丢失

-

需要设计失败重试和补偿机制