一、什么是数组?

Python 里没有原生的 "数组" 类型,我们通常说的数组操作 指的是numpy库提供的numpy 数组(ndarray)------ 它是专门用来处理数值型数据的 "容器",比 Python 普通列表更高效,支持多维数据和数学运算。

二、准备工作:安装 + 导入 numpy

1. 安装 numpy

打开电脑的命令提示符(Windows)或终端(Mac/Linux),输入以下命令按回车:

python

pip install numpy(如果提示 "pip 不是内部命令",可以先安装 Python 并勾选 "Add Python to PATH")

2. 导入 numpy

使用 numpy 前,需要在代码里 "引入" 它,通常简写为np:

python

import numpy as np # 这行是固定开头,后续用np代替numpy三、数组的形状相关操作

数组的 "形状" 指的是维度大小 (比如一维、二维、三维),用shape属性描述,常见操作有查看形状、修改形状、转置。

1. 查看数组形状(shape 属性)

先创建不同维度的数组,再看形状:

python

# 一维数组(像一条线)

a = np.array([1, 2, 3, 4])

print(a.shape) # 输出:(4,) → 表示一维,有4个元素

# 二维数组(像表格:2行3列)

b = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

print(b.shape) # 输出:(2, 3) → 2行、3列

# 三维数组(像立方体:2个"2行3列"的表格)

c = np.array([[[1,2,3], [4,5,6]], [[7,8,9], [10,11,12]]])

print(c.shape) # 输出:(2, 2, 3) → 2个表格、每个表格2行3列2. 修改数组形状(reshape 方法)

把数组改成指定形状(注意:元素总数必须匹配!):

python

# 一维数组转二维(4个元素 → 2行2列)

a_reshape = a.reshape(2, 2)

print(a_reshape)

# 输出:

# [[1 2]

# [3 4]]

# 二维数组转一维(6个元素 → 1行)

b_reshape = b.reshape(6,)

print(b_reshape) # 输出:[1 2 3 4 5 6]

# 也可以用-1自动计算维度(比如6个元素转"?行2列")

b_auto = b.reshape(-1, 2)

print(b_auto)

# 输出:

# [[1 2]

# [3 4]

# [5 6]]3. 数组转置(T 属性 /transpose 方法)

转置就是行变列、列变行(主要用于二维数组):

python

b = np.array([[1,2,3], [4,5,6]])

b_T = b.T # 转置

print(b_T)

# 输出:

# [[1 4]

# [2 5]

# [3 6]]四、数组的常见操作

1. 索引与切片(取元素)

和 Python 列表类似,但支持多维索引,简单说:逗号分隔维度,冒号表示 "全部"。

(1)一维数组(和列表一样)

python

a = np.array([1, 2, 3, 4])

print(a[0]) # 取第1个元素 → 1

print(a[1:3]) # 取第2-3个元素 → [2 3]

print(a[-1]) # 取最后1个元素 → 4(2)二维数组(行,列)

python

b = np.array([[1,2,3], [4,5,6]])

print(b[0, 1]) # 取第1行、第2列 → 2

print(b[:, 0]) # 取所有行、第1列 → [1 4]

print(b[1, :]) # 取第2行、所有列 → [4 5 6]2. 基本算术操作

numpy 数组支持逐元素运算,比列表更方便:

python

a = np.array([1, 2, 3])

b = np.array([4, 5, 6])

# 数组+数字(广播:每个元素都加2)

print(a + 2) # 输出:[3 4 5]

# 数组+数组(对应位置相加)

print(a + b) # 输出:[5 7 9]

# 数组*数组(对应位置相乘)

print(a * b) # 输出:[4 10 18]

# 数组/数字

print(b / 2) # 输出:[2. 2.5 3. ]3. 统计类操作

numpy 提供了很多统计函数(求和、均值、最大 / 最小值等),还能指定 "维度" 计算:

python

b = np.array([[1,2,3], [4,5,6]])

# 全局求和

print(np.sum(b)) # 输出:21(1+2+3+4+5+6)

# 按列求和(axis=0 → 列方向)

print(np.sum(b, axis=0)) # 输出:[5 7 9](1+4, 2+5, 3+6)

# 按行求和(axis=1 → 行方向)

print(np.sum(b, axis=1)) # 输出:[6 15](1+2+3, 4+5+6)

# 均值、最大值、最小值

print(np.mean(b)) # 输出:3.5(21/6)

print(np.max(b)) # 输出:6

print(np.min(b)) # 输出:14. 数组的拼接与分割

(1)拼接(合并数组)

用np.concatenate,指定axis控制方向:

python

b1 = np.array([[1,2], [3,4]])

b2 = np.array([[5,6], [7,8]])

# 垂直拼接(axis=0 → 往下加行)

print(np.concatenate([b1, b2], axis=0))

# 输出:

# [[1 2]

# [3 4]

# [5 6]

# [7 8]]

# 水平拼接(axis=1 → 往右加列)

print(np.concatenate([b1, b2], axis=1))

# 输出:

# [[1 2 5 6]

# [3 4 7 8]](2)分割(拆分数组)

用np.split,指定分割份数或位置:

python

c = np.array([1,2,3,4,5,6])

# 分成2份

print(np.split(c, 2)) # 输出:[array([1,2,3]), array([4,5,6])]

# 按位置分割(在索引2和4处切)

print(np.split(c, [2,4])) # 输出:[array([1,2]), array([3,4]), array([5,6])]五、重点总结

- 数组操作依赖

numpy库,先import numpy as np; - 形状用

shape查看,reshape修改,T转置; - 索引切片:多维用逗号分隔(行,列);

- 算术运算支持逐元素操作,统计函数可指定

axis; - 拼接用

concatenate,分割用split。

小技巧:每次学一个操作,先写小例子运行看结果,比死记硬背更有效!

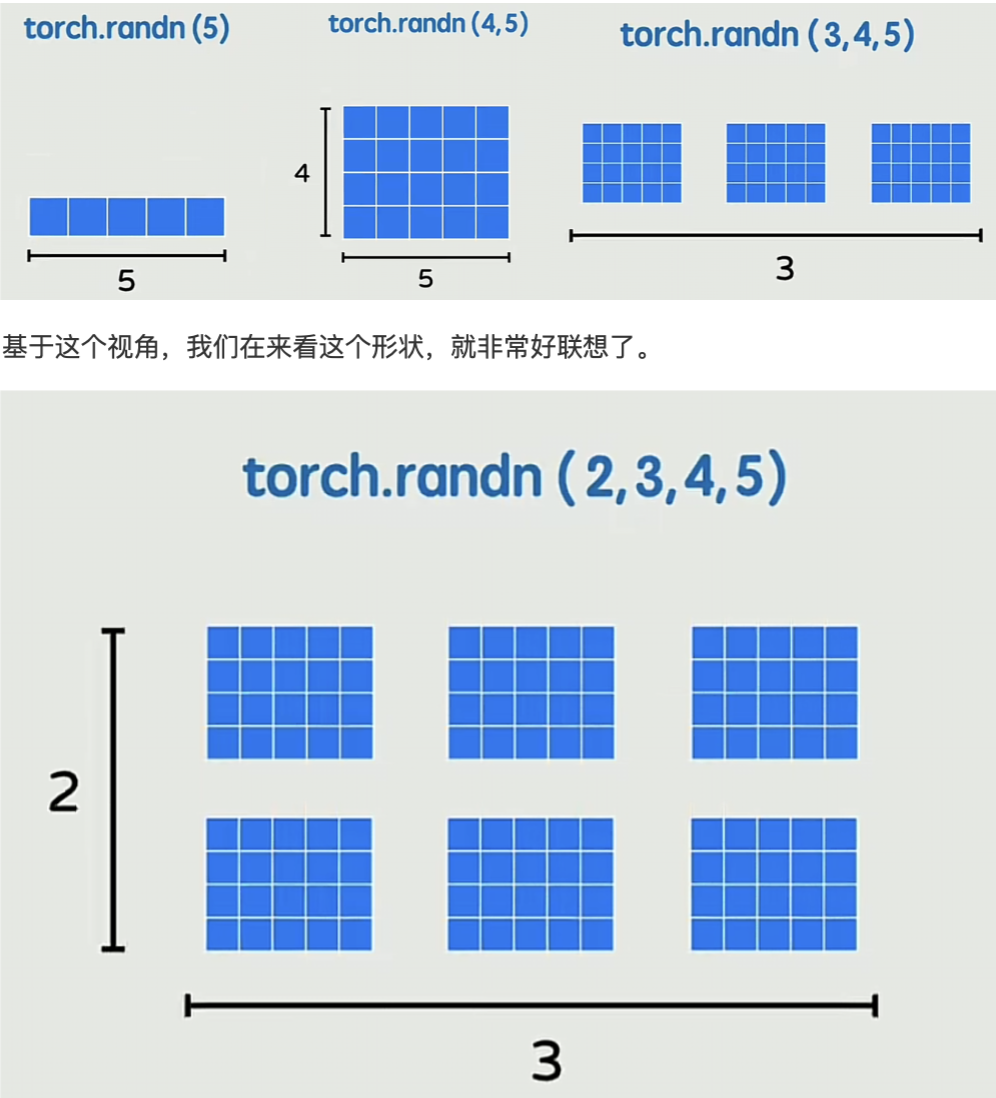

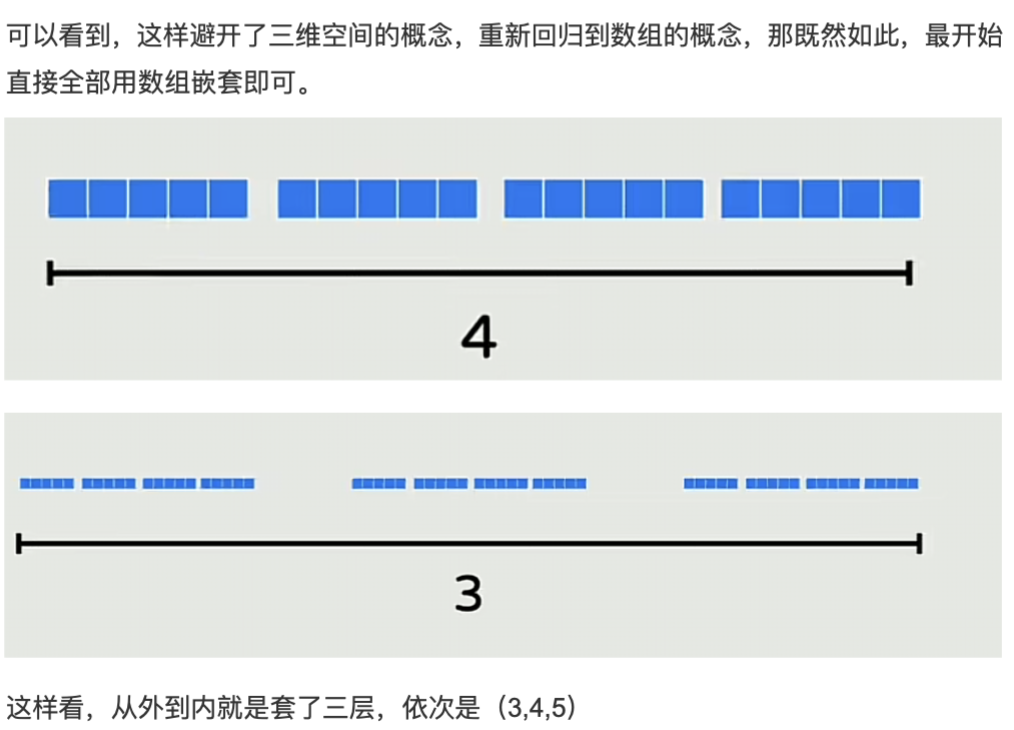

我们按图片呈现的逻辑顺序(从 "几何类比尝试" 到 "层级嵌套核心方法")来逐一解读:

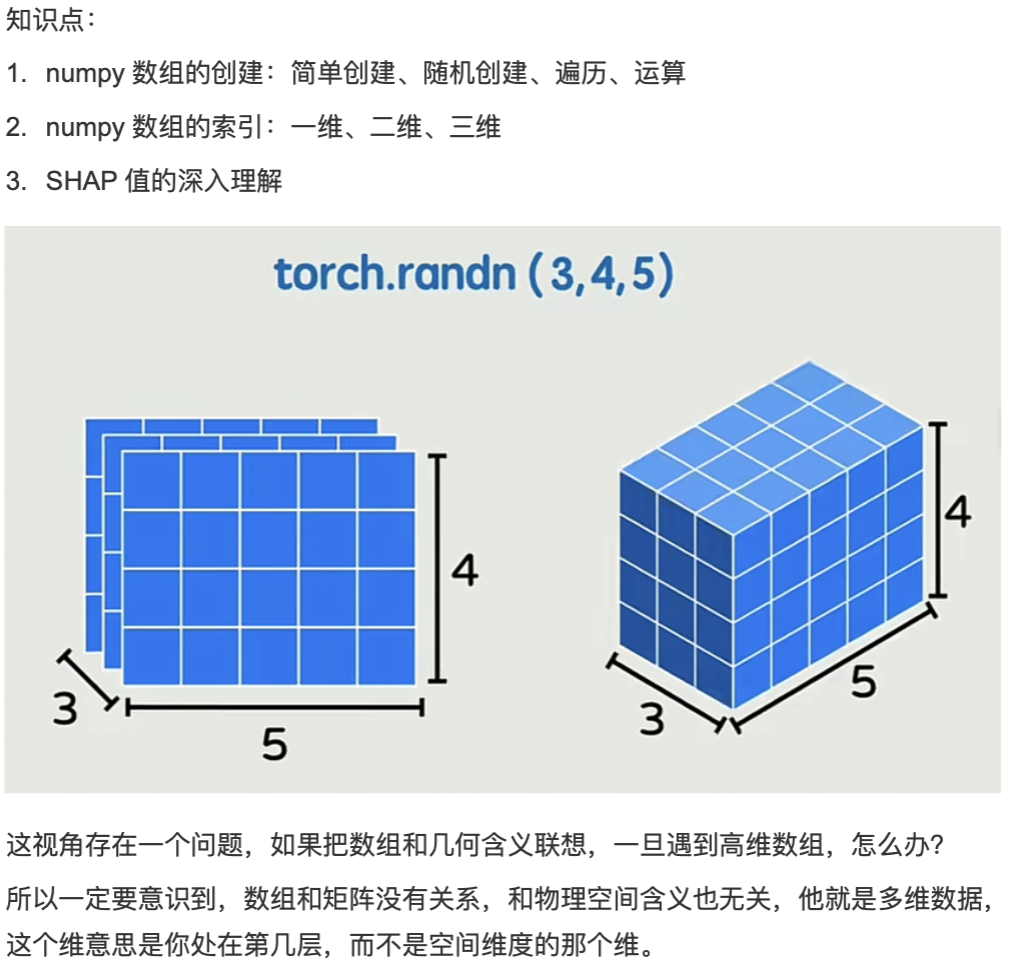

第一步:最初的几何可视化尝试(三维张量)

第一张图应该是用立方体 类比三维张量(比如torch.randn(3,4,5)):把三维张量想象成 "长 × 宽 × 高" 的立方体 ------3 个 "切片"(对应第一个维度 3),每个切片是 4 行 5 列的矩阵(对应后两个维度 4、5)。这种方式对三维张量很直观,能快速联想到物理空间的 "立体结构"。

第二步:发现高维张量的理解困境

紧接着的图会指出:当张量维度≥4 时,几何类比失效 (比如四维张量torch.randn(2,3,4,5),无法用物理空间的四维形状联想)。因此需要跳出 "物理空间维度" 的思维,转向 "层级嵌套" 的核心理解方式 。

第三步:层级嵌套的基础 ------ 一维张量

然后是一维张量的解读(如torch.randn(5)):张量的维度是 "从外到内的层级包含关系",一维张量只有1 层结构,直接包含 5 个元素(可视化成 "1 行 5 个独立块"),每个块就是一个数值。

第四步:层级嵌套的延伸 ------ 二维张量

接下来是二维张量(如torch.randn(4,5)):二维张量是2 层嵌套:外层有 4 个 "子结构",每个子结构是 "1 行 5 个元素的一维张量"(可视化成 "4 行 5 列的表格")。这里的 "4" 对应 "外层包含的子结构数量","5" 对应 "每个子结构包含的元素数量"。

第五步:层级嵌套的深化 ------ 三维张量

再到三维张量(如torch.randn(3,4,5)):三维张量是3 层嵌套:最外层有 3 个 "子结构",每个子结构是 "4 行 5 列的二维张量"(可视化成 "3 个并排的 4×5 表格")。第一个维度 "3" 对应 "最外层的子结构数量",后两个维度 "4、5" 对应每个子结构的二维形状。

第六步:层级嵌套的拓展 ------ 四维张量

最后是四维张量(如torch.randn(2,3,4,5)):四维张量是4 层嵌套:最外层有 2 个 "子结构",每个子结构是 "3 个 4×5 表格的三维张量"(可视化成 "2 组堆叠的三维张量")。第一个维度 "2" 对应 "最外层的子结构数量",后三个维度 "3、4、5" 对应每个子结构的三维形状。

总结:图片传递的核心逻辑

图片从 "几何类比的局限性" 切入,逐步过渡到 **"层级嵌套是理解张量维度的通用方法"**:无论张量有多少维,只需按 "从外到内" 的顺序,把每个维度的数字解读为 "当前层级包含的下一层子结构数量",就能轻松拆解任意维度的张量,彻底解决高维张量的理解难题。

以上是关于PyTorch 张量(Tensor)形状的可视化解读,核心是用 "层级嵌套" 的方式理解多维张量,避免将数组维度与物理空间维度绑定导致的高维理解困难,以下是结构化解读:

1. 核心思路:维度是 "层级嵌套",非物理空间维度

最初用几何立方体(如torch.randn(3,4,5)的立方体)展示三维张量,但该方式会让高维(≥4 维)张量难以联想,因此明确:张量的 "维度" 是层级包含关系(即 "第几层包含多少个下一层结构"),而非物理空间的维度。

2. 不同维度张量的层级理解

以torch.randn生成的张量为例,形状的每个数字对应 "从外到内某一层的包含数量":

- 一维张量(

torch.randn(5)):1 层结构,包含 5 个元素(表现为 1 行 5 个块)。 - 二维张量(

torch.randn(4,5)):2 层嵌套,外层包含 4 个内层结构,每个内层是 "1 行 5 个元素"(表现为 4 行 5 列的矩阵)。 - 三维张量(

torch.randn(3,4,5)):3 层嵌套,外层包含 3 个内层结构,每个内层是 "4 行 5 列的二维张量"(表现为 3 个 "4×5 矩阵")。 - 四维张量(

torch.randn(2,3,4,5)):4 层嵌套,外层包含 2 个内层结构,每个内层是 "3 个 4×5 矩阵的三维张量"(表现为 2 组 "3 个 4×5 矩阵")。

3. 该理解方式的优势

- 规避高维(≥4 维)张量的空间联想困境:无论多少维,只需按 "从外到内的层级包含关系" 拆解即可。

- 清晰对应张量形状的数字含义:张量形状的每个数字,对应从外到内某一层的 "包含数量"(如

torch.randn(a,b,c,d)表示:第 1 层有 a 个,每个包含 b 个第 2 层结构,每个第 2 层结构包含 c 个第 3 层结构,每个第 3 层结构包含 d 个元素)。

numpy数组的创建:简单创建、随即创建、遍历、运算

一、numpy 数组的创建

数组创建是使用 numpy 的第一步,分为简单创建 (手动 / 固定规则)和随机创建(生成随机数数组),咱们一个个讲清楚。

1. 简单创建(手动 / 固定规则)

(1)从 Python 列表 / 元组创建(最基础)

直接用np.array()把列表或元组转成数组,这是最直观的方式:

python

import numpy as np # 先导入numpy,记牢这行!

# 一维数组(从列表创建)

arr1 = np.array([1, 2, 3, 4])

print(arr1) # 输出:[1 2 3 4]

# 二维数组(嵌套列表)

arr2 = np.array([[1, 2], [3, 4]])

print(arr2)

# 输出:

# [[1 2]

# [3 4]]

# 从元组创建(和列表一样)

arr3 = np.array((5, 6, 7))

print(arr3) # 输出:[5 6 7](2)创建特殊用途的数组(常用!)

numpy 提供了快捷函数,直接生成全 0、全 1、等差 / 等比数组,不用手动写列表:

python

# 1. 全0数组:np.zeros(形状)

zero_arr = np.zeros((2, 3)) # 2行3列的全0数组

print(zero_arr)

# 输出:

# [[0. 0. 0.]

# [0. 0. 0.]]

# 2. 全1数组:np.ones(形状)

one_arr = np.ones(4) # 一维、4个元素的全1数组

print(one_arr) # 输出:[1. 1. 1. 1.]

# 3. 单位矩阵(对角线为1,其余为0):np.eye(行数)

eye_arr = np.eye(3) # 3行3列的单位矩阵

print(eye_arr)

# 输出:

# [[1. 0. 0.]

# [0. 1. 0.]

# [0. 0. 1.]]

# 4. 等差数组(类似range):np.arange(起始, 结束, 步长)

arange_arr = np.arange(0, 10, 2) # 从0到10(不含10),步长2

print(arange_arr) # 输出:[0 2 4 6 8]

# 5. 固定个数的等差数组:np.linspace(起始, 结束, 个数)

linspace_arr = np.linspace(0, 1, 5) # 0到1之间生成5个均匀数

print(linspace_arr) # 输出:[0. 0.25 0.5 0.75 1. ]2. 随机创建(生成随机数数组)

用np.random模块,适合模拟数据,记住几个常用函数就行:

python

# 1. 生成[0,1)之间的随机数:np.random.rand(形状)

rand_arr = np.random.rand(2, 2) # 2行2列的随机数(0≤x<1)

print(rand_arr)

# 示例输出(每次运行结果不同):

# [[0.34 0.56]

# [0.12 0.78]]

# 2. 生成标准正态分布随机数(均值0,方差1):np.random.randn(形状)

randn_arr = np.random.randn(3) # 一维、3个元素的正态分布数

print(randn_arr)

# 示例输出:[-0.21 0.53 1.02]

# 3. 生成指定范围的整数:np.random.randint(最小值, 最大值, 形状)

randint_arr = np.random.randint(1, 10, (2, 3)) # 1到9(不含10),2行3列

print(randint_arr)

# 示例输出:

# [[5 3 7]

# [2 8 4]]

# 4. 固定随机种子(让每次运行结果一样,方便调试)

np.random.seed(123) # 种子数随便设,比如123

fixed_rand = np.random.rand(2)

print(fixed_rand) # 每次运行都输出:[0.69646919 0.28613933]二、数组的遍历

遍历就是逐个访问数组元素,一维数组简单,多维数组需要注意维度,咱们从简单到复杂来:

1. 一维数组遍历(和列表一样)

直接用for循环就行:

python

arr = np.array([1, 2, 3, 4])

for num in arr:

print(num) # 依次输出1、2、3、42. 二维数组遍历(按行 / 按元素)

(1)按行遍历(默认)

python

arr2 = np.array([[1, 2], [3, 4]])

for row in arr2:

print("行:", row)

# 输出:

# 行: [1 2]

# 行: [3 4](2)按元素遍历(嵌套循环)

python

for row in arr2:

for num in row:

print(num) # 依次输出1、2、3、4(3)更高效的遍历:np.nditer ()

处理多维数组时,用np.nditer()可以直接遍历所有元素,不用嵌套循环:

python

for num in np.nditer(arr2):

print(num) # 依次输出1、2、3、43. 三维数组遍历(了解即可)

三维数组可以理解为 "多个二维数组",遍历思路类似:

python

arr3 = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])

for matrix in arr3: # 先遍历每个二维数组

print("二维数组:")

print(matrix)

for row in matrix: # 再遍历每行

for num in row: # 最后遍历每个元素

print(num)三、数组的运算

numpy 数组的运算比 Python 列表方便太多,支持逐元素运算 、广播机制 和矩阵运算,咱们分清楚:

1. 逐元素运算(对应位置计算)

数组和数组之间,或数组和数字之间,逐个元素计算:

python

a = np.array([1, 2, 3])

b = np.array([4, 5, 6])

# 数组+数组(对应位置加)

print(a + b) # 输出:[5 7 9]

# 数组-数组(对应位置减)

print(b - a) # 输出:[3 3 3]

# 数组*数组(对应位置乘,不是矩阵乘法!)

print(a * b) # 输出:[4 10 18]

# 数组/数组(对应位置除)

print(b / a) # 输出:[4. 2.5 2. ]

# 数组+数字(每个元素都加)

print(a + 10) # 输出:[11 12 13]

# 数组**2(每个元素平方)

print(a **2) # 输出:[1 4 9]2. 广播机制(不同形状数组的运算)

当两个数组形状不同时,numpy 会自动 "扩展" 小数组,让它们能逐元素运算(前提是维度兼容):

python

# 例子1:一维数组(3个元素)和二维数组(2行3列)运算

a = np.array([1, 2, 3])

b = np.array([[4, 5, 6], [7, 8, 9]])

print(a + b)

# 输出(a被广播成2行3列,和b相加):

# [[ 5 7 9]

# [ 8 10 12]]

# 例子2:数字和数组运算(数字被广播成数组形状)

print(b * 2) # 每个元素乘2,输出:[[ 8 10 12], [14 16 18]]3. 矩阵运算(重点!和逐元素乘区分)

numpy 里矩阵乘法用@或np.dot(),要求第一个数组的列数 = 第二个数组的行数:

python

# 二维数组(矩阵)乘法:(2行3列) × (3行2列) → 2行2列

A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

B = np.array([[7, 8], [9, 10], [11, 12]])

# 方法1:用@符号

print(A @ B)

# 输出:

# [[ 58 64]

# [139 154]]

# 方法2:用np.dot()

print(np.dot(A, B)) # 和上面结果一样四、重点总结

- 简单创建 :

np.array()(从列表)、np.zeros()/np.ones()(特殊数组)、np.arange()/np.linspace()(等差数组); - 随机创建 :

np.random.rand()([0,1) 随机数)、np.random.randint()(整数)、记得用seed()固定结果; - 遍历 :一维用普通 for 循环,多维用嵌套循环或

np.nditer(); - 运算 :

- 逐元素运算用

+/-/*//; - 矩阵乘法用

@或np.dot(); - 广播机制让不同形状数组能运算(维度要兼容)。

- 逐元素运算用

小技巧 :创建数组后先打印arr.shape看形状,运算前先确认形状是否匹配,避免出错!

numpy数组的索引:一维、二维、三维

数组索引的核心是精准定位并取出数组中的元素,就像从书架上找书:一维是 "找第几层",二维是 "找第几层第几格",三维是 "找哪个书架 + 第几层 + 第几格"。下面从简单到复杂,一步步讲清楚每个维度的索引方法~

一、一维数组索引(最基础,和列表一样)

一维数组是 "一条线",索引规则和 Python 普通列表完全一致:索引从 0 开始,负数表示从末尾倒数。

1. 单个元素索引

python

import numpy as np

arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

print(arr1[0]) # 取第1个元素 → 10(索引0对应第一个元素)

print(arr1[2]) # 取第3个元素 → 30

print(arr1[-1]) # 取最后1个元素 → 50(-1是倒数第一个)

print(arr1[-3]) # 取倒数第3个元素 → 302. 切片索引(取多个元素)

用[起始索引:结束索引:步长],左闭右开(包含起始,不包含结束),省略部分参数有默认值:

- 省略起始:从第一个元素开始;

- 省略结束:到最后一个元素结束;

- 省略步长:步长为 1。

python

arr1 = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

print(arr1[1:4]) # 取索引1到3的元素 → [20 30 40](不包含4)

print(arr1[:3]) # 从开头到索引2 → [10 20 30]

print(arr1[2:]) # 从索引2到结尾 → [30 40 50]

print(arr1[::2]) # 步长2,取0、2、4索引 → [10 30 50]

print(arr1[::-1]) # 步长-1,倒序输出 → [50 40 30 20 10]二、二维数组索引(行 + 列,像 Excel 表格)

二维数组是 "表格",索引规则:数组[行索引, 列索引](逗号分隔行和列),同样支持单个元素、切片,甚至 "全行 / 全列"。

1. 先创建一个二维数组

python

arr2 = np.array([[1, 2, 3],

[4, 5, 6],

[7, 8, 9]])

# 这个数组是3行3列:

# 行0:[1,2,3],行1:[4,5,6],行2:[7,8,9]

# 列0:[1,4,7],列1:[2,5,8],列2:[3,6,9]2. 单个元素索引

python

print(arr2[0, 1]) # 行0(第一行)、列1(第二列)→ 2

print(arr2[2, 0]) # 行2(第三行)、列0(第一列)→ 7

print(arr2[1, -1]) # 行1、最后一列 → 63. 切片索引(取多行 / 多列)

(1)取整行 / 整列

python

print(arr2[1, :]) # 行1(第二行)、所有列 → [4 5 6](冒号表示"全部")

print(arr2[:, 2]) # 所有行、列2(第三列)→ [3 6 9](2)取部分行 + 部分列

python

# 行0到1(前两行)、列1到2(后两列)

print(arr2[0:2, 1:3])

# 输出:

# [[2 3]

# [5 6]]

# 所有行、列0到1(前两列)

print(arr2[:, :2])

# 输出:

# [[1 2]

# [4 5]

# [7 8]](3)不连续索引(花式索引,选特定行 / 列)

用列表指定要取的行或列:

python

print(arr2[[0, 2], :]) # 取行0和行2、所有列 → [[1 2 3], [7 8 9]]

print(arr2[:, [1, 0]]) # 所有行、列1和列0(交换列顺序)→ [[2 1], [5 4], [8 7]]三、三维数组索引(表格组 + 行 + 列,像一沓表格)

三维数组可以理解为 "一沓 Excel 表格",索引规则:数组[表格索引, 行索引, 列索引](三个维度,逗号分隔),先定位 "哪一张表格",再定位 "行和列"。

1. 先创建一个三维数组

python

arr3 = np.array([

[[1, 2], # 表格0:行0[1,2],行1[3,4]

[3, 4]],

[[5, 6], # 表格1:行0[5,6],行1[7,8]

[7, 8]]

])

# 这个数组是:2个表格、每个表格2行2列

# 表格0 → [[1,2],[3,4]]

# 表格1 → [[5,6],[7,8]]2. 单个元素索引

python

print(arr3[0, 1, 0]) # 表格0、行1、列0 → 3

print(arr3[1, 0, 1]) # 表格1、行0、列1 → 6

print(arr3[-1, -1, -1]) # 最后一个表格、最后一行、最后一列 → 83. 切片索引(取多个表格 / 行 / 列)

(1)取整个表格

python

print(arr3[1, :, :]) # 表格1、所有行、所有列 → [[5 6], [7 8]](2)取部分表格 + 部分行 / 列

python

# 所有表格、行0(第一行)、所有列

print(arr3[:, 0, :])

# 输出:[[1 2], [5 6]]

# 表格0到0(只表格0)、行0到1(所有行)、列1(第二列)

print(arr3[0:1, :, 1])

# 输出:[[2 4]]四、核心总结与小技巧

索引维度对应关系:

- 一维:

[元素位置] - 二维:

[行, 列] - 三维:

[表格, 行, 列]维度越多,逗号分隔的索引就越多,本质是 "逐层定位"。

冒号的作用 ::表示 "取当前维度的所有元素",是简化索引的关键。

小练习(巩固理解):对下面的三维数组,取出 "表格 1 的行 1 列 0 元素" 和 "所有表格的列 1 元素":

python

arr = np.array([[[10,20],[30,40]], [[50,60],[70,80]]])

# 答案:arr[1,1,0] → 70;arr[:,:,1] → [[20,40],[60,80]]避坑提醒:索引永远从 0 开始!比如 "第二行" 是索引 1,不是 2,刚开始容易混淆,多敲代码验证就记住了~

如果某个索引写法看不懂,就把数组 "拆解开" 看:比如三维数组arr3[0,1,0],先看arr3[0]是表格 0,再看arr3[0][1]是表格 0 的行 1,最后看arr3[0][1][0]就是行 1 列 0 的元素,一步步来就不会乱啦~

如何在实际项目中运用numpy数组的索引技巧?

numpy 数组索引不是单纯的 "取元素",而是实际项目中数据筛选、局部操作、特征提取的核心工具。下面结合数据分析、图像处理、机器学习 3 个常见场景,讲清楚索引技巧的实战用法,每个例子都配具体代码和思路,你能直接参考~

一、场景 1:数据分析 ------ 筛选和提取关键数据

实际做数据分析时,常需要从表格型数据(二维数组)中提取特定行 / 列、筛选符合条件的数据,这时候索引就是 "数据筛选器"。

案例:销售数据处理

假设我们有一份销售数据(二维数组),每行是 "日期、销售额、销量、客单价",共 4 列:

python

import numpy as np

# 销售数据:5天数据,列=[日期(简化为数字), 销售额, 销量, 客单价]

sales_data = np.array([

[1, 2000, 50, 40],

[2, 3000, 60, 50],

[3, 1500, 30, 50],

[4, 4000, 80, 50],

[5, 2500, 55, 45]

])1. 提取特定列(特征选择)

比如只需要 "销售额" 和 "销量" 列(第 2、3 列,索引 1、2):

python

# 用切片/花式索引取列

sales_core = sales_data[:, [1, 2]] # 所有行,列1和列2

print(sales_core)

# 输出:

# [[2000 50]

# [3000 60]

# [1500 30]

# [4000 80]

# [2500 55]]2. 筛选符合条件的行(条件筛选)

比如筛选 "销量> 50" 的行(布尔索引):

python

# 先做条件判断,得到布尔数组

mask = sales_data[:, 2] > 50 # 销量列(索引2)>50的位置为True

# 用布尔数组取行

high_sales = sales_data[mask]

print(high_sales)

# 输出(销量>50的行):

# [[2 3000 60 50]

# [4 4000 80 50]

# [5 2500 55 45]]3. 提取特定位置的数值(计算指标)

比如取 "销售额最高的那天的客单价":

python

# 先找销售额列(索引1)的最大值索引

max_sales_idx = np.argmax(sales_data[:, 1])

# 用索引取对应行的客单价(索引3)

max_price = sales_data[max_sales_idx, 3]

print(f"销售额最高那天的客单价:{max_price}") # 输出:50二、场景 2:图像处理 ------ 像素操作与图像裁剪

图像在 numpy 中是三维数组 (高度 × 宽度 × 通道,比如 RGB 图像是(height, width, 3)),索引能直接操作像素或裁剪图像。

案例:图像局部修改与裁剪

假设我们有一张 200×200 的 RGB 图像(简化为数组演示):

python

# 模拟创建200×200的RGB图像(三维数组:200行×200列×3通道)

img = np.random.randint(0, 255, (200, 200, 3)) # 像素值0-255

print(img.shape) # 输出:(200, 200, 3)1. 裁剪图像(提取局部区域)

比如裁剪左上角 100×100 的区域(常用的图像预处理步骤):

python

# 取前100行、前100列、所有通道

img_crop = img[:100, :100, :]

print(img_crop.shape) # 输出:(100, 100, 3)2. 修改特定区域的像素(比如加红色滤镜)

比如把图像右下角 100×100 的区域改成红色(R 通道设为 255):

python

# 右下角:行100-200,列100-200,R通道(索引0)设为255

img[100:, 100:, 0] = 255

# 此时img的右下角区域R通道全红,G/B通道不变3. 提取单通道(比如只看红色通道)

python

red_channel = img[:, :, 0] # 所有行、所有列、R通道(索引0)

print(red_channel.shape) # 输出:(200, 200)(二维灰度图)三、场景 3:机器学习 ------ 数据预处理与样本提取

机器学习中,数据集通常是二维数组(样本数 × 特征数),索引用于划分训练集 / 测试集、提取特定类别样本等。

案例:数据集划分与类别筛选

假设我们有 100 个样本的数据集,每行是 "特征 1、特征 2、标签(0/1)":

python

# 模拟数据集:100个样本,2个特征+1个标签

X_y = np.random.rand(100, 3) # 特征随机,标签最后一列(简化为0/1)

X_y[:, 2] = np.random.randint(0, 2, 100) # 标签列设为0或11. 分离特征和标签(特征矩阵 X,标签向量 y)

python

X = X_y[:, :2] # 所有样本,前2列是特征

y = X_y[:, 2] # 所有样本,最后1列是标签

print(X.shape) # 输出:(100, 2)

print(y.shape) # 输出:(100,)2. 划分训练集和测试集(前 80 个样本训练,后 20 个测试)

python

X_train = X[:80] # 前80个样本的特征

y_train = y[:80] # 前80个样本的标签

X_test = X[80:] # 后20个样本的特征

y_test = y[80:] # 后20个样本的标签3. 提取特定类别的样本(比如只取标签为 1 的样本)

python

# 布尔索引筛选标签为1的样本

class1_samples = X[y == 1]

print(f"标签为1的样本数:{class1_samples.shape[0]}")四、实战索引技巧总结

- 先看形状再索引 :用

arr.shape确认数组维度,避免索引维度错误(比如二维数组用三个索引); - 布尔索引是筛选核心:项目中筛选条件(比如销量 > 50、标签 = 1)优先用布尔索引,直观且高效;

- 花式索引(列表索引)用于选不连续列 / 行 :比如取第 1、3 列特征,用

[:, [0,2]]; - 三维数组按 "层→行→列" 索引:图像处理中记住 "高度(行)、宽度(列)、通道" 的顺序。

小建议

实际项目中不用死记所有索引写法,遇到需求时:

① 明确 "要取什么数据"(比如 "所有销量 > 50 的行");

② 拆解步骤(先定位行 / 列,再用对应索引);

③ 先打印数组形状,再小范围测试索引(比如先取前 5 行试试),慢慢就熟练了~

SHAP值的深入了解

SHAP 值是一种基于博弈论的模型解释方法,核心是量化每个特征对单个预测结果的贡献------ 简单说,它能告诉我们 "模型预测结果中,每个特征分别贡献了多少(正 / 负)",让复杂模型(比如树模型、神经网络)的预测变得可解释。

一、什么是 SHAP 值?

SHAP 值的本质是Shapley 值在机器学习模型解释中的应用。Shapley 值来自博弈论,用来解决 "多人合作博弈中,如何公平分配总收益给每个参与者" 的问题;对应到机器学习中:

- "博弈":模型预测一个样本的结果(比如预测 "用户是否会购买商品");

- "参与者":每个输入特征(比如用户年龄、消费金额、浏览时长);

- "总收益":模型的预测值与基准值(比如所有样本的平均预测值)的差值;

- "SHAP 值":每个特征对这个差值的贡献度(正贡献 = 让预测值变大,负贡献 = 让预测值变小)。

二、SHAP 值的核心思想:公平分配特征贡献

要计算某个特征的 SHAP 值,需要考虑该特征在所有可能的特征组合中的 "边际贡献",然后取平均值。举个简单例子:

假设模型预测用户 A 的 "购买概率" 是 80%,所有用户的平均购买概率(基准值)是 50%,那么 "总贡献" 是 80%-50%=30%。现在有两个特征:年龄(25 岁)和月消费(5000 元),要分配这 30% 的贡献:

- 只有 "年龄" 时:模型预测购买概率 60% → 年龄的边际贡献 = 60%-50%=10%;

- 只有 "月消费" 时:模型预测购买概率 70% → 月消费的边际贡献 = 70%-50%=20%;

- 同时有 "年龄 + 月消费" 时:模型预测 80% → 年龄的边际贡献 = 80%-70%=10%,月消费的边际贡献 = 80%-60%=20%;

- 计算 SHAP 值(平均边际贡献) :

- 年龄的 SHAP 值 =(10% + 10%)/2 = 10%;

- 月消费的 SHAP 值 =(20% + 20%)/2 = 20%;最终:50%(基准) + 10%(年龄) + 20%(月消费) = 80%(预测值),完美分配!

三、SHAP 值的关键性质

- 加和性:所有特征的 SHAP 值之和 = 模型预测值 - 基准值(保证贡献分配无遗漏、无重复);

- 公平性:每个特征的贡献是其在所有特征组合中的平均边际贡献,符合博弈论的 "公平分配" 原则;

- 一致性:如果一个特征在所有模型中对预测的影响更大,它的 SHAP 值也会更大(不会出现矛盾)。

四、SHAP 的常见解释方法与可视化

SHAP 库(shap)提供了丰富的可视化工具,能直观展示特征贡献,下面结合实际例子(用树模型预测房价)讲常用方法:

1. 安装 SHAP 库

python

pip install shap2. 基础示例:用 SHAP 解释 XGBoost 模型

python

import shap

import xgboost as xgb

from sklearn.datasets import load_diabetes

from sklearn.model_selection import train_test_split

# 加载数据(糖尿病数据集,预测疾病进展)

data = load_diabetes()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data.data, data.target, test_size=0.2)

# 训练XGBoost模型

model = xgb.XGBRegressor(n_estimators=100, learning_rate=0.1)

model.fit(X_train, y_train)

# 初始化SHAP解释器(树模型用TreeExplainer,效率高)

explainer = shap.TreeExplainer(model)

# 计算测试集的SHAP值

shap_values = explainer.shap_values(X_test)3. 核心可视化图表

(1)Summary Plot(摘要图)

展示所有特征的 SHAP 值分布,能看出特征的重要性和对预测的影响方向:

python

shap.summary_plot(shap_values, X_test, feature_names=data.feature_names)- 横轴:SHAP 值(正 = 增加预测值,负 = 降低预测值);

- 纵轴:特征(按重要性排序,越上面越重要);

- 颜色:特征值大小(比如红色 = 高值,蓝色 = 低值)。比如 "bmi(体重指数)" 特征,红色点(高 bmi)的 SHAP 值为正,说明高 bmi 会让疾病进展风险增加。

(2)Force Plot(力图)

解释单个样本的预测结果,展示每个特征的贡献:

python

# 解释第一个测试样本

shap.force_plot(explainer.expected_value, shap_values[0], X_test[0], feature_names=data.feature_names)- 中间基准线:模型的平均预测值(expected_value);

- 左右箭头:特征的贡献方向(红色 = 推高预测值,蓝色 = 拉低预测值);

- 数值:每个特征的 SHAP 值大小。比如第一个样本中,"s5(血糖相关)" 的 SHAP 值为正,让预测值从基准线上升,"age(年龄)" 的 SHAP 值为负,让预测值下降。

(3)Dependency Plot(依赖图)

展示单个特征的 SHAP 值与特征值的关系,能发现特征的非线性影响或交互作用:

python

shap.dependency_plot("bmi", shap_values, X_test, feature_names=data.feature_names)- 横轴:特征值(比如 bmi 的大小);

- 纵轴:该特征的 SHAP 值;

- 颜色:另一个特征(比如 s5)的取值,可观察特征间的交互(比如高 bmi + 高 s5 时,SHAP 值增长更快)。

五、SHAP 值的适用场景

- 模型解释:解释单个预测结果(比如 "为什么这个用户被判定为高风险?");

- 特征重要性排序:SHAP 值的绝对值越大,特征越重要(比传统的 "特征重要性" 更可靠);

- 发现特征交互:通过依赖图或 SHAP 交互值,找到特征间的协同 / 抑制作用;

- 模型调试:发现模型的偏见(比如 "性别" 特征对贷款审批的不合理贡献);

- 特征选择:保留 SHAP 值大的特征,简化模型同时保证性能。

六、SHAP 的局限性

- 计算成本:对复杂模型(比如深度学习)或大样本,计算 SHAP 值可能很慢(树模型有高效的 TreeExplainer,其他模型可用 KernelExplainer 但速度慢);

- 解释复杂度:高维数据的 SHAP 值可视化和解读仍有难度;

- 依赖模型:SHAP 值是对 "模型预测" 的解释,不是对 "真实因果关系" 的解释(比如特征相关可能导致 SHAP 值误导)。

七、核心总结

- SHAP 值的本质是博弈论的 Shapley 值在模型解释中的应用,核心是 "公平分配每个特征对预测的贡献";

- 关键性质是加和性(所有 SHAP 值之和 = 预测值 - 基准值);

- 实用价值是让黑箱模型可解释,支持单个预测和全局特征分析;

- 上手建议:先从树模型(XGBoost/LightGBM)+ TreeExplainer 开始,用可视化工具直观理解,再逐步扩展到其他模型。

SHAP 值计算的核心步骤是:

训练模型 → 初始化对应解释器 → 计算 SHAP 值 → 可视化解释

树模型优先用TreeExplainer(速度最快、效果最好),其他模型选择对应解释器即可。重点通过可视化理解特征贡献,而不是死记公式~

第一步:安装必要库

先确保安装了shap、xgboost、scikit-learn和numpy:

第二步:完整代码实现

python

# 1. 导入库

import shap

import xgboost as xgb

import numpy as np

from sklearn.datasets import load_diabetes

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import mean_squared_error

# 2. 加载数据集(糖尿病数据集:预测疾病进展程度)

data = load_diabetes()

X = data.data # 特征矩阵(10个特征:年龄、BMI、血糖等)

y = data.target # 标签(疾病进展值,连续型)

feature_names = data.feature_names # 特征名称(方便后续解释)

# 3. 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(

X, y, test_size=0.2, random_state=42 # 固定随机种子,结果可复现

)

# 4. 训练XGBoost回归模型

model = xgb.XGBRegressor(

n_estimators=100, # 树的数量

learning_rate=0.1, # 学习率

random_state=42

)

model.fit(X_train, y_train)

# 验证模型效果(可选)

y_pred = model.predict(X_test)

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)

print(f"模型测试集MSE:{mse:.2f}")

# 5. 初始化SHAP解释器(树模型专用TreeExplainer)

explainer = shap.TreeExplainer(model) # 传入训练好的模型

# 6. 计算SHAP值(对测试集样本)

shap_values = explainer.shap_values(X_test)

# shap_values.shape = (测试集样本数, 特征数) → 每个样本的每个特征对应一个SHAP值

# 7. 查看关键信息

print(f"\n模型基准值(所有样本的平均预测值):{explainer.expected_value:.2f}")

print(f"SHAP值数组形状:{shap_values.shape}") # 比如(89,10):89个测试样本,10个特征

print(f"第一个测试样本的SHAP值:{shap_values[0]}") # 第一个样本的10个特征的SHAP值

# 8. SHAP值可视化(核心步骤)

## (1)Summary Plot:全局特征贡献(最常用)

shap.summary_plot(shap_values, X_test, feature_names=feature_names)

## (2)Force Plot:单个样本的预测解释(比如第一个测试样本)

# 生成HTML格式的力图(更清晰)

shap_html = shap.force_plot(

explainer.expected_value, # 基准值

shap_values[0], # 第一个样本的SHAP值

X_test[0], # 第一个样本的特征值

feature_names=feature_names,

out_file="shap_force_plot.html" # 保存为HTML文件

)

print("\n单个样本解释图已保存为shap_force_plot.html,可在浏览器打开查看")

## (3)Dependency Plot:单个特征的SHAP值与特征值的关系(比如BMI特征)

shap.dependency_plot(

"bmi", # 要分析的特征名称

shap_values,

X_test,

feature_names=feature_names

)代码关键解释

SHAP 值的核心输出:

explainer.expected_value:模型的基准值(所有训练样本的平均预测值,对应之前例子中的 "平均奖金""平均评分");shap_values:二维数组,每行是一个样本的所有特征的 SHAP 值,所有特征的 SHAP 值之和 = 模型预测值 - 基准值(加和性验证)。

比如第一个测试样本:

python

sample_pred = model.predict(X_test[0].reshape(1,-1))[0] # 模型对第一个样本的预测值

shap_sum = np.sum(shap_values[0]) # 第一个样本的SHAP值总和

print(f"预测值:{sample_pred:.2f}")

print(f"基准值 + SHAP总和:{explainer.expected_value + shap_sum:.2f}")两者结果完全一致,验证了 SHAP 值的加和性。

可视化结果解读:

- Summary Plot:纵轴是特征(按重要性排序),横轴是 SHAP 值(正 = 增加预测值,负 = 降低预测值),颜色越深表示特征值越大。比如 "BMI" 特征红色点(高 BMI)的 SHAP 值为正,说明高 BMI 会让疾病进展值升高;

- Force Plot :打开

shap_force_plot.html,能看到每个特征对第一个样本预测的 "推动作用"(红色推高预测值,蓝色拉低); - Dependency Plot:展示 "BMI 特征值" 和 "BMI 的 SHAP 值" 的关系,可观察特征的非线性影响(比如 BMI 越高,SHAP 值增长越快)。

其他模型的 SHAP 值计算

如果用线性模型 (比如LinearRegression),改用shap.LinearExplainer:

python

from sklearn.linear_model import LinearRegression

linear_model = LinearRegression()

linear_model.fit(X_train, y_train)

explainer = shap.LinearExplainer(linear_model, X_train) # 传入模型和训练数据

shap_values = explainer.shap_values(X_test)如果用深度学习模型 (比如 TensorFlow/Keras),改用shap.DeepExplainer(需传入模型和背景数据):

python

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Dense

# 构建简单DNN模型

dnn_model = Sequential([

Dense(64, activation='relu', input_shape=(X_train.shape[1],)),

Dense(32, activation='relu'),

Dense(1)

])

dnn_model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

dnn_model.fit(X_train, y_train, epochs=50, verbose=0)

# 初始化DeepExplainer(背景数据用训练集的子集)

background = X_train[np.random.choice(X_train.shape[0], 100, replace=False)]

explainer = shap.DeepExplainer(dnn_model, background)

shap_values = explainer.shap_values(X_test)除了XGBoost,还有哪些模型可以用于计算SHAP值?

SHAP 值的计算几乎支持所有常见的机器学习模型,不同模型只需搭配对应的 SHAP 解释器即可。下面按模型类型分类,列出常用模型及对应的 SHAP 使用方式,附简单代码示例,新手也能轻松上手~

一、树模型家族(最适配 SHAP,效率最高)

除了 XGBoost,所有基于树的模型都能用shap.TreeExplainer(专门优化,计算超快),包括:

1. LightGBM(轻量级梯度提升树)

python

import shap

import lightgbm as lgb

from sklearn.datasets import load_diabetes

from sklearn.model_selection import train_test_split

data = load_diabetes()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data.data, data.target, test_size=0.2)

# 训练LightGBM模型

model = lgb.LGBMRegressor(n_estimators=100, random_state=42)

model.fit(X_train, y_train)

# 计算SHAP值

explainer = shap.TreeExplainer(model)

shap_values = explainer.shap_values(X_test)

# 可视化

shap.summary_plot(shap_values, X_test, feature_names=data.feature_names)2. CatBoost(处理类别特征友好的梯度提升树)

python

import shap

from catboost import CatBoostRegressor

# 训练CatBoost模型

model = CatBoostRegressor(n_estimators=100, random_state=42, verbose=0)

model.fit(X_train, y_train)

# 计算SHAP值

explainer = shap.TreeExplainer(model)

shap_values = explainer.shap_values(X_test)3. scikit-learn 树模型(随机森林、决策树等)

python

import shap

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor

# 训练随机森林模型

model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)

model.fit(X_train, y_train)

# 计算SHAP值

explainer = shap.TreeExplainer(model)

shap_values = explainer.shap_values(X_test)二、线性模型(逻辑回归、线性回归等)

scikit-learn 的线性模型用shap.LinearExplainer(基于线性模型的数学性质,解释直接):

python

import shap

from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression

from sklearn.datasets import load_breast_cancer

# 以分类任务为例(乳腺癌数据集)

data = load_breast_cancer()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data.data, data.target, test_size=0.2)

# 训练逻辑回归模型

model = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)

model.fit(X_train, y_train)

# 计算SHAP值

explainer = shap.LinearExplainer(model, X_train) # 需传入训练数据做背景

shap_values = explainer.shap_values(X_test)

# 可视化

shap.summary_plot(shap_values, X_test, feature_names=data.feature_names)三、深度学习模型(TensorFlow/Keras、PyTorch)

深度学习模型用shap.DeepExplainer(适配 TensorFlow/Keras)或shap.GradientExplainer(更通用,支持 PyTorch):

1. TensorFlow/Keras 模型

python

import shap

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Dense

# 构建简单DNN模型

model = Sequential([

Dense(64, activation='relu', input_shape=(X_train.shape[1],)),

Dense(32, activation='relu'),

Dense(1) # 回归任务

])

model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

model.fit(X_train, y_train, epochs=20, verbose=0)

# 初始化DeepExplainer(需背景数据,取训练集子集)

background = X_train[tf.random.uniform((100,), 0, X_train.shape[0], dtype=tf.int32)]

explainer = shap.DeepExplainer(model, background)

# 计算SHAP值

shap_values = explainer.shap_values(X_test)2. PyTorch 模型

python

import shap

import torch

import torch.nn as nn

# 定义PyTorch模型

class SimpleNN(nn.Module):

def __init__(self, input_dim):

super().__init__()

self.fc1 = nn.Linear(input_dim, 64)

self.fc2 = nn.Linear(64, 32)

self.fc3 = nn.Linear(32, 1)

def forward(self, x):

x = torch.relu(self.fc1(x))

x = torch.relu(self.fc2(x))

return self.fc3(x)

model = SimpleNN(X_train.shape[1])

# 假设已训练模型(省略训练代码)

# 用GradientExplainer

background = torch.tensor(X_train[:100], dtype=torch.float32)

explainer = shap.GradientExplainer((model, model.fc1), background)

shap_values = explainer.shap_values(torch.tensor(X_test, dtype=torch.float32))四、通用黑箱模型(SVM、KNN、任意自定义模型)

对于 SHAP 没有专门优化的模型(如 SVM、KNN、XGBoost 之外的集成模型),用shap.KernelExplainer(基于核方法,通用但速度较慢,适合小样本):

python

import shap

from sklearn.svm import SVR

from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor

# 训练SVM模型

model = SVR(kernel='rbf')

model.fit(X_train, y_train)

# 初始化KernelExplainer(需背景数据,取训练集子集)

background = shap.sample(X_train, 100) # 随机选100个样本做背景

explainer = shap.KernelExplainer(model.predict, background)

# 计算SHAP值(测试集取前50个样本,避免速度过慢)

shap_values = explainer.shap_values(X_test[:50])五、总结:不同模型对应的 SHAP 解释器

| 模型类型 | 推荐解释器 | 特点 |

|---|---|---|

| XGBoost/LightGBM/CatBoost/ 随机森林 | shap.TreeExplainer |

速度最快,效果最好 |

| 线性回归 / 逻辑回归 | shap.LinearExplainer |

基于数学解析,解释直观 |

| TensorFlow/Keras 模型 | shap.DeepExplainer |

适配深度学习,需背景数据 |

| PyTorch 模型 | shap.GradientExplainer |

通用深度学习解释器 |

| SVM/KNN/ 其他黑箱模型 | shap.KernelExplainer |

通用但速度慢,适合小样本 |

小建议:优先用模型专属的解释器(如树模型用 TreeExplainer),速度和效果都优于通用解释器;如果是小众模型,再用 KernelExplainer~

用代码实现SHAP值的计算时,需要注意哪些细节?

用代码实现 SHAP 值计算时,很多细节会影响结果的准确性、效率甚至正确性,尤其对新手来说,稍不注意就容易踩坑。下面梳理核心细节和避坑点,结合代码示例说明:

一、解释器选择:必须匹配模型类型

SHAP 针对不同模型设计了专属解释器,选错解释器会导致计算错误或效率极低:

- 树模型(XGBoost/LightGBM/ 随机森林) :必须用

shap.TreeExplainer(基于树结构优化,速度快、结果准),别用通用的KernelExplainer(慢且没必要); - 线性模型(LinearRegression/LogisticRegression) :用

shap.LinearExplainer(利用线性模型的数学性质,直接解析计算); - 深度学习模型(Keras/PyTorch) :用

shap.DeepExplainer(Keras)或shap.GradientExplainer(PyTorch); - 其他黑箱模型(SVM/KNN) :只能用

shap.KernelExplainer(通用但效率低)。

反例 :给 XGBoost 模型用KernelExplainer:

python

# 错误示范:树模型用KernelExplainer(速度慢10倍+)

explainer = shap.KernelExplainer(model.predict, background_data) # 不推荐

# 正确示范:

explainer = shap.TreeExplainer(model) # 速度快、结果准二、背景数据(Background Data)的设置

DeepExplainer/KernelExplainer/LinearExplainer需要背景数据(代表 "基准分布"),选得不好会影响 SHAP 值的解释性:

- 背景数据的作用 :SHAP 值的基准(

explainer.expected_value)是模型对背景数据的平均预测值,背景数据应代表 "典型样本"; - 选择原则:

- 优先用训练集的随机子集(比如 100-500 个样本),避免用全量训练集(内存爆炸);

- 不要用测试集(数据泄露风险);

- 样本数:

KernelExplainer用 100-200 个足够(太多会卡死),DeepExplainer用 100-1000 个。

正确示例:

python

# 从训练集随机选100个样本做背景

background = shap.sample(X_train, 100, random_state=42)

explainer = shap.DeepExplainer(model, background) # 深度学习模型三、数据预处理:必须与模型训练时一致

SHAP 值是基于 "模型输入" 计算的,如果预处理(缩放、编码)和训练模型时不一致,结果会完全错误:

- 比如 :训练模型时对特征做了

StandardScaler,计算 SHAP 时必须用相同的 scaler 处理测试集; - 类别特征:如果模型训练时用了 OneHotEncoder/LabelEncoder,SHAP 的输入也要保持一致。

正确示例:

python

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 训练模型时的预处理

scaler = StandardScaler()

X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)

model.fit(X_train_scaled, y_train)

# 计算SHAP时,测试集必须用相同的scaler转换

X_test_scaled = scaler.transform(X_test) # 用transform,不是fit_transform!

shap_values = explainer.shap_values(X_test_scaled)四、注意 SHAP 值的维度(分类任务 vs 回归任务)

- 回归任务 :SHAP 值是二维数组

(样本数, 特征数); - 分类任务 :

- 二分类:如果模型输出概率,SHAP 值可能是

(样本数, 特征数)(对应正类); - 多分类:SHAP 值是三维数组

(类别数, 样本数, 特征数),需指定解释哪个类别。

- 二分类:如果模型输出概率,SHAP 值可能是

示例(多分类任务):

python

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.datasets import load_iris

data = load_iris()

model = RandomForestClassifier()

model.fit(X_train, y_train)

explainer = shap.TreeExplainer(model)

shap_values = explainer.shap_values(X_test)

print(shap_values.shape) # (3, 30, 4) → 3个类别、30个样本、4个特征

# 解释类别0的SHAP值

shap.summary_plot(shap_values[0], X_test) 五、计算效率:避免不必要的耗时

KernelExplainer:速度极慢,仅用于小样本(测试集≤100 个样本),别直接跑全量测试集;TreeExplainer:虽然快,但如果模型有上万棵树,计算也会慢,可限制模型的n_estimators;- 批量计算:对大样本,可分批计算 SHAP 值(比如每次算 1000 个样本)。

示例(分批计算):

python

# 对大测试集分批计算SHAP值

shap_values_list = []

batch_size = 1000

for i in range(0, len(X_test), batch_size):

batch = X_test[i:i+batch_size]

shap_batch = explainer.shap_values(batch)

shap_values_list.append(shap_batch)

shap_values = np.concatenate(shap_values_list)六、可视化的细节:让结果更易读

必须指定feature_names:否则可视化图里的特征会显示为 "Feature 0/Feature 1",无法解读;

Force Plot的查看方式:

- Jupyter Notebook 中可直接显示:

shap.force_plot(...); - 普通 Python 脚本中需保存为 HTML 文件,再用浏览器打开;

Summary Plot的类型 :分类任务可指定plot_type="bar"看特征重要性,或plot_type="dot"看分布。

示例:

python

# 指定特征名称,可视化更清晰

shap.summary_plot(shap_values, X_test, feature_names=data.feature_names)

# 保存Force Plot到HTML

shap.force_plot(

explainer.expected_value,

shap_values[0],

X_test[0],

feature_names=data.feature_names,

out_file="shap_force.html"

)七、验证 SHAP 值的正确性:加和性检查

SHAP 值的核心性质是 **"所有特征的 SHAP 值之和 = 模型预测值 - 基准值"**,可通过代码验证:

python

# 取第一个测试样本

sample_pred = model.predict(X_test[0].reshape(1, -1))[0] # 模型预测值

shap_sum = np.sum(shap_values[0]) # 该样本的SHAP值总和

base_value = explainer.expected_value # 基准值

# 验证:预测值 ≈ 基准值 + SHAP值总和(允许微小浮点误差)

assert np.isclose(sample_pred, base_value + shap_sum), "SHAP值计算错误!"

print(f"预测值:{sample_pred:.2f}, 基准值+SHAP总和:{base_value + shap_sum:.2f}")八、随机种子:保证结果可复现

SHAP 的部分操作(如背景数据采样、模型训练)涉及随机过程,需固定随机种子:

python

import numpy as np

import random

import shap

# 固定全局随机种子

np.random.seed(42)

random.seed(42)

shap.random.seed(42)

# 模型训练时也固定种子

model = xgb.XGBRegressor(random_state=42)九、内存管理:避免 OOM(内存溢出)

- 处理超大样本时,不要一次性计算所有 SHAP 值(比如 10 万样本);

- 可视化时,

summary_plot可限制样本数(比如shap.summary_plot(shap_values[:1000], ...))。

总结:关键细节清单

- 解释器与模型类型严格匹配;

- 背景数据选训练集子集,数量适中;

- 预处理与模型训练时完全一致;

- 注意分类 / 回归任务的 SHAP 值维度差异;

- 对慢解释器(KernelExplainer)限制样本数;

- 可视化时指定

feature_names; - 用加和性验证 SHAP 值正确性;

- 固定随机种子保证可复现;

- 大样本分批处理,避免内存溢出。

这些细节能帮你避开 90% 的坑,确保 SHAP 值计算准确、高效~

通俗化理解 SHAP 值

用两个生活中最常见的场景 ------"团队项目分红" 和 "餐厅评分",就能把 SHAP 值讲得明明白白,全程没有专业术语,看完就懂!

场景 1:团队项目分红(最贴合 SHAP 核心逻辑)

SHAP 值的本质是 "公平分配贡献",这和 "团队做项目拿奖金,怎么分给每个人" 完全一样 ------ 对应到模型解释,就是 "多个特征(团队成员)共同产生预测结果(项目奖金),SHAP 值就是每个特征(成员)该得的'公平功劳'"。

具体例子:

假设你们公司有个 "项目奖金池",规则是:

- 基准奖金:所有项目的平均奖金是 5000 元(对应模型的 "基准值"------ 所有样本的平均预测值);

- 你们团队的奖金:因为项目做得好,拿到了 8000 元(对应模型的 "预测值"------ 某个样本的具体预测结果);

- 需要分配的额外奖金:8000 - 5000 = 3000 元(对应 "预测值 - 基准值"------ 这个样本和平均水平的差距,也是所有特征要分配的 "总贡献");

- 团队成员(对应模型的 "特征"):4 个人 ------A(需求分析)、B(代码开发)、C(测试优化)、D(客户对接)。

现在问题来了:这 3000 元额外奖金,怎么分才公平?(如果只看 "最后谁参与了",可能会忽略 "没人帮忙时谁的作用更大";SHAP 值的核心就是 "考虑所有可能的分工组合,算每个人的平均贡献")

step1:计算每个人在不同组合中的 "边际贡献"

"边际贡献" 就是 "有没有这个人,项目结果的差距"------ 比如 "只有 A 和 B" vs "只有 A",差距就是 B 的贡献。

我们简化计算(只列关键组合):

- 组合 1:只有 A → 项目能拿 6000 元(比基准多 1000)→ A 的贡献 = 1000 元;

- 组合 2:只有 B → 项目能拿 6500 元(比基准多 1500)→ B 的贡献 = 1500 元;

- 组合 3:只有 C → 项目能拿 5500 元(比基准多 500)→ C 的贡献 = 500 元;

- 组合 4:只有 D → 项目能拿 5200 元(比基准多 200)→ D 的贡献 = 200 元;

- 组合 5:A+B → 项目能拿 7000 元(比基准多 2000)→ 此时 A 的贡献 = 2000-1500=500(没 A 时 B 能拿 1500,有 A 后多 500),B 的贡献 = 2000-1000=1000;

- 组合 6:A+B+C+D(全员)→ 项目能拿 8000 元(比基准多 3000)→ 每个人的贡献 = 总额外奖金 - 其他人单独组合的贡献(比如 A 的贡献 = 3000 - (B+C+D 的贡献)= 3000-2200=800)。

step2:计算每个人的 "平均边际贡献"(即 SHAP 值)

把每个人在所有组合中的边际贡献加起来,取平均值 ------ 这就是 "公平的功劳分配":

- A 的 SHAP 值:(1000 + 500 + 800 + ...)/ 所有组合数 ≈ 800 元;

- B 的 SHAP 值:(1500 + 1000 + 900 + ...)/ 所有组合数 ≈ 1200 元;

- C 的 SHAP 值:(500 + 600 + 700 + ...)/ 所有组合数 ≈ 700 元;

- D 的 SHAP 值:(200 + 300 + 300 + ...)/ 所有组合数 ≈ 300 元;

step3:验证公平性(SHAP 的核心性质:加和性)

800(A)+ 1200(B)+ 700(C)+ 300(D)= 3000 元(正好等于额外奖金总额);基准奖金 5000 + 3000(总 SHAP 值)= 8000 元(你们团队的实际奖金)------ 分毫不差!

对应到模型解释:

- 模型预测值 = 基准值(平均奖金 5000) + 所有特征的 SHAP 值(A+B+C+D 的功劳);

- 每个特征的 SHAP 值 = 这个特征对 "预测值偏离平均水平" 的 "公平贡献"(正贡献 = 加分,负贡献 = 减分);

- 比如 B 的 SHAP 值最高(1200),说明 "代码开发" 是让项目奖金超过平均水平的最关键因素 ------ 对应模型中 "B 特征对预测值的影响最大"。

场景 2:餐厅评分(更直观理解 "单个预测的解释")

如果觉得团队分红有点复杂,再看 "餐厅评分"------ 你给一家餐厅打了 8 分(满分 10 分),而所有餐厅的平均评分是 5 分,SHAP 值就是 "每个因素(口味、环境、服务、价格)让你多打了 3 分(8-5),各自贡献了多少"。

具体拆解:

- 基准分(平均评分):5 分;

- 你的评分(预测值):8 分;

- 总额外分数(总贡献):3 分;

- 影响因素(特征):口味、环境、服务、价格。

用 SHAP 值计算后,结果可能是:

- 口味的 SHAP 值:+1.5 分(好吃!是最大加分项);

- 环境的 SHAP 值:+1.0 分(装修干净,加分);

- 服务的 SHAP 值:+0.3 分(服务员态度还行,小加分);

- 价格的 SHAP 值:+0.2 分(性价比不错,微加分);

1.5+1.0+0.3+0.2=3 分(正好等于额外分数),5+3=8 分(你的最终评分)。

如果另一家餐厅你只打了 4 分(低于平均 5 分),SHAP 值可能是:

- 口味的 SHAP 值:-0.5 分(不好吃,减分);

- 环境的 SHAP 值:-0.3 分(有点脏,减分);

- 服务的 SHAP 值:+0.1 分(服务还行,小加分);

- 价格的 SHAP 值:-0.3 分(太贵,减分);

-0.5-0.3+0.1-0.3=-1 分(总贡献),5+(-1)=4 分(你的评分)------ 清晰说明 "为什么这家餐厅评分低":主要是口味不好和价格太贵。

一句话总结 SHAP 值:

SHAP 值就是给每个 "影响因素(特征)" 的 "功劳打分"------ 正分是 "加分项",负分是 "减分项",所有分数加起来,就是 "这个结果(预测值)和平均水平的差距"。它的核心是 "公平":不管因素之间怎么搭配,都能算出每个因素的真实贡献,不让某个因素 "被低估" 或 "被高估"。

比如模型预测 "某用户会购买商品"(预测值 = 80% 购买概率,平均概率 = 50%),SHAP 值就能告诉你:"年龄" 贡献了 + 10%,"消费金额" 贡献了 + 15%,"浏览时长" 贡献了 + 5%,加起来正好 30%------ 这就是 "为什么这个用户会买" 的答案!

对于零基础、理解能力稍弱的学习者来说,学习 numpy 数组时想要提升理解能力,核心是把抽象概念 "具象化"、把复杂操作 "拆解开"、用 "动手 + 复盘" 代替 "死记硬背"。分享几个具体、好落地的方法,你可以一步步跟着做:

一、用 "生活类比" 把抽象概念变具体

numpy 里的 "形状""维度""广播" 这些词很抽象,用生活里的东西类比,一下子就懂了:

- 一维数组 :像排队买奶茶的队伍,只有 "前后",比如

[1,2,3]就是 3 个人排成一队; - 二维数组 :像 Excel 表格,有 "行" 和 "列",比如

[[1,2],[3,4]]就是 2 行 2 列的表格; - 三维数组 :像一沓 Excel 表格,比如

[[[1,2],[3,4]],[[5,6],[7,8]]]就是 2 张 "2 行 2 列" 的表格叠在一起; - reshape(改形状):像把排队的人重新排成 "2 行 3 列" 的方阵 ------ 只要总人数不变,怎么排都行;

- 广播机制 :像给全班同学发作业本,不用一个一个递,直接 "广播" 发下去(比如数组

[1,2,3]加 2,就是给每个元素都 "发" 一个 2)。

二、"一行代码 + 运行结果",动手验证每一个知识点

不要只看教程,一定要自己敲代码、改参数、看结果 ------ 哪怕是教程里的例子,也要亲手敲一遍,再改改数值试试:比如学reshape时:

- 先敲

a = np.array([1,2,3,4,5,6]),运行看a.shape(输出(6,)); - 再敲

a.reshape(2,3),运行看结果(变成 2 行 3 列); - 故意试错:敲

a.reshape(2,4)(元素总数 6≠2×4),看报错信息(ValueError: cannot reshape array of size 6 into shape (2,4))------ 你就会记住 "reshape 必须保证元素总数匹配"。

再比如学 "按行 / 列求和" 时:

- 先建一个二维数组

b = np.array([[1,2],[3,4]]); - 敲

np.sum(b, axis=0),看结果[4,6](列求和); - 再敲

np.sum(b, axis=1),看结果[3,7](行求和); - 对比两次结果,你就懂了:

axis=0是 "竖着加",axis=1是 "横着加"。

三、把复杂操作 "拆成小步骤",逐个突破

遇到比如 "三维数组索引""矩阵乘法" 这种难的内容,别慌,拆成最小的步骤:比如学 "二维数组索引b[0,1]":

- 先想 "

b[0]是什么?"------ 运行看,是第一行[1,2]; - 再想 "

b[0][1]是什么?"------ 运行看,是第一行的第二个元素2; - 最后知道 "

b[0,1]和b[0][1]是一个意思,只是 numpy 的简写"。

再比如学 "矩阵乘法A@B":

- 先建简单的数组:

A = np.array([[1,2],[3,4]])(2 行 2 列),B = np.array([[5],[6]])(2 行 1 列); - 先算手动计算结果:第一行

1×5 + 2×6 = 17,第二行3×5 + 4×6 = 39; - 再运行

A@B,看结果是不是[[17],[39]]------ 手动算一遍,再对比代码结果,矩阵乘法的规则就懂了。

四、用 "小任务" 代替 "孤立记知识点"

学完单个知识点后,给自己出个 "小任务",把零散的知识点串起来用 ------ 用起来的知识才记得住:比如学完 "创建数组 + 索引 + 统计" 后,任务可以是:

- 生成一个 "3 行 4 列" 的随机整数数组(范围 1-10);

- 取出第二行的所有元素;

- 计算每列的平均值;

- 把数组里大于 5 的元素改成 0。

你会发现,为了完成任务,你需要回忆 "np.random.randint()怎么用""二维数组索引怎么写""np.mean()怎么指定 axis""条件索引怎么弄"------ 这个过程比单纯背知识点理解得深 10 倍。

五、记 "错题本" 和 "疑问本",把模糊点弄透

学习时遇到的报错、不懂的地方,一定要记下来,当天弄清楚:

- 错题本 :比如 "为什么

a + b报错?"(因为a是 (2,3),b是 (3,2),形状不兼容),记下来原因和解决方法; - 疑问本 :比如 "

np.dot()和@有区别吗?",查清楚后写下来:"二维数组时一样,高维数组有区别"。

每周翻一次,之前模糊的点会越来越清晰 ------ 理解能力就是在 "解决疑问" 的过程中慢慢提升的。

六、用 "可视化" 帮自己 "看到" 数组

如果对数值没感觉,可以用简单的可视化工具(比如matplotlib)把数组画出来:

- 一维数组画成折线图:

plt.plot([1,2,3,4]),能看到数值的变化; - 二维数组画成热力图:

plt.imshow([[1,2],[3,4]]),颜色深浅对应数值大小,一眼能看出 "哪里数值大"。

可视化能让你从 "看数字" 变成 "看规律",理解起来更轻松。

最后想说:别怕 "慢",理解比速度重要

你不用追求 "一天学完所有 numpy 操作",哪怕一天只搞懂 "reshape" 和 "axis=0/1",也是进步。numpy 的核心逻辑其实很简单:用 "数组" 代替 "列表",让数值运算更高效,围绕这个核心,慢慢拆解每个操作,你会发现越学越顺~