在崇山峻岭间,220千伏输电铁塔的绝缘子出现裂纹;在台风过境后,500千伏线路的导地线缠绕异物...传统人工巡检需要跋山涉水、高空攀爬,耗时费力且风险极高。如今,搭载激光雷达与AI技术的多旋翼无人机,正以毫米级精度实现全天候自动化巡检。南方电网某局仅用62天完成4.9万公里线路巡检,效率提升超300%!这背后藏着怎样的技术突破?让我们揭开自动化巡检的神秘面纱。

一、建设内容:从"人巡"到"机巡"的三大革新

-

立体化感知系统构建

多旋翼无人机搭载三维激光雷达(精度达5cm)、2000万像素可见光相机及红外热成像仪,通过RTK载波相位差分技术实现厘米级定位。系统可自动生成输电线路三维点云模型,密度达200点/㎡,精确标注导线弧垂、树障距离等137项关键参数。

-

全流程标准化作业体系

• 预处理阶段:集成线路路径GIS数据、历史缺陷库、气象预警信息,智能生成巡检优先级图谱。

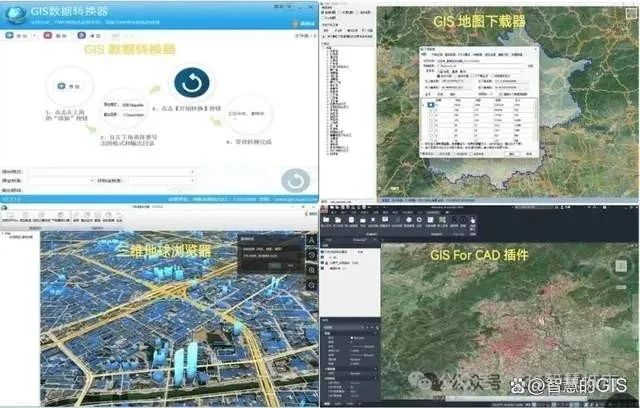

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

• 飞行阶段 :采用"通道巡检(杆塔上方10米)+树障巡检(侧向30米)+精细巡检(贴线2米)"三级航线规划。

• 数据处理:AI自动识别56类典型缺陷,缺陷识别准确率达98.7%。

-

智能化运维平台

建立"无人机-边缘计算-云平台"三级架构,支持实时回传4K影像、红外温度场数据,实现缺陷从发现到消缺的闭环管理。

二、核心技术:破解行业痛点的四大突破

-

激光雷达自动驾驶算法

通过点云分割与深度学习,开发出自适应航线控制模型:

• 自动避让导线算法:在0.3秒内完成障碍物识别与路径重规划;

• 动态补偿技术:抗风能力达7级,飞行姿态偏移量<0.5°;

• 融合定位技术:RTK+视觉SLAM实现复杂地形下的亚米级定位。

-

全天候作业保障系统

• 图腾柱开关补光技术 :在环境照度<50lux时自动启动LED阵列,确保暗光环境成像清晰度;

• 双频段通信中继:采用2.4GHz+5.8GHz双链路,传输距离扩展至15公里;

• 智能电池管理:低温加热+过载保护,-20℃环境下续航仍达25分钟。

-

缺陷智能诊断引擎

训练包含87万张样本的深度神经网络,实现:

• 金具松脱检测:螺栓位移识别精度0.2mm;

• 绝缘子劣化分析:红外温差±1℃异常报警;

• 导地线损伤判定:裂缝识别最小宽度0.05mm。

-

数字孪生应用

基于巡检数据构建线路数字孪生体,可模拟极端天气下的导线舞动、覆冰增长等工况,提前15天预警树障、风偏等风险。

三、应用成效:电力巡检的质效革命

-

效率飞跃

• 单架次覆盖5公里线路,效率较人工提升8倍;

• 220千伏线路验收项目84.4%实现无人机替代;

-

成本优化

• 运维成本降低60%,无需搭建脚手架、雇佣高空作业人员;

• 设备复用率达95%,单架无人机年均巡检里程超2000公里;

-

安全升级

• 彻底避免人员高空坠落、触电等风险;

• 发现隐蔽缺陷能力提升3倍,故障跳闸率下降42%;

-

管理变革

建立标准化数据库,实现"一杆一档"数字化台账,支持线路寿命预测、检修策略优化等深度应用。

四、未来展望:从自动化到无人化的进阶之路

随着《架空输电线路无人机巡检标准》(备案号97588-2025)等23项新规实施,行业正朝着三大方向突破:

-

集群组网作业

:5G+北斗实现百架无人机协同巡检;

-

自主充电网络

:沿线部署智能机巢,续航能力突破2小时;

-

数字电网融合

:与数字孪生电网平台无缝对接,构建"空天地"一体化监测体系。

【结语】

当多旋翼无人机掠过铁塔,激光雷达扫描出的不仅是线路的三维模型,更是智能电网的未来图景。从崇左供电局的4.9万公里奇迹,到华北电网的AI缺陷诊断系统,这场由技术创新驱动的电力革命,正在重新定义输电运维的每个环节。或许不久后,"无人机管家"将成为每基铁塔的标配,而输电线路的"无人化"时代,已然拉开帷幕。

(本文数据及技术规范引自《架空输电线路使用多旋翼无人机三维激光建模及自动巡检全流程技术规范》、《无人机输电线路智能巡检实践方案》等权威文献)